1830-1831-1839 : indépendance de la Belgique et du Grand-Duché : faits méconnus

|

|

Le 27 septembre 1830

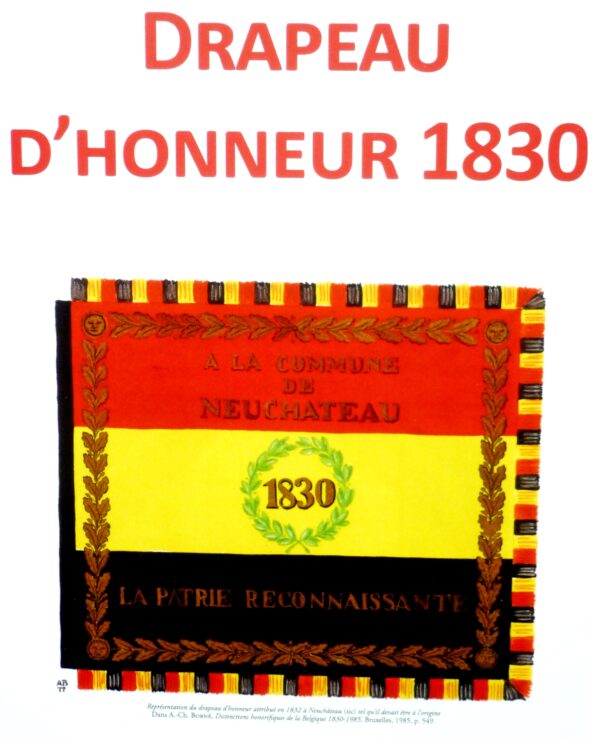

Un drapeau commémorant la participation des citoyens de multiples communes à la révolution. Le choix des cités et des villages illustre et confirme le caractère national de la fête du 27 septembre. Voici la liste trop peu connue de ces communes.

Tout d’abord les francophones (sic – en fait, à cette époque en majorité wallophone): Andenne, Ans et Glain, Arlon, Ath, Bastogne, Binche, Bouillon, Brainel’Alleud, Braine-le-Comte, Charleroi, Châtelet, Couvin, Dinant, Dour, Enghien, Ensival, Fayt-lez-Manage, Fleurus, Fontaine-l’Evêque, Gembloux, Genappe, Gosselies, Gràce-Montegnée, Grez-Doiceau, Hermée, Herstal, Herve, Hodimont, Huy, Ixelles, Jemappes, Jemeppe-sur-Meuse, Jodoigne, La Hestre, La Hulpe, Leuze, Liège, Luxembourg, Maffle, Meslin-l’Evêque, Mons, Morlanwelz, Namur, Neufchâteau, Nivelles, Péruwelz , Perwez, Philippeville, Quaregnon, Quiévrain, Rebecq-Rognon, Saint-Ghislain, Saintes, Sclayn, Seneffe, Soignies, Thuin, Tournai, Verviers, Waterloo, Wavre. On y ajouta Paris en gratitude envers la France.

Et voilà les communes alors à majorité néerlandophone: Aalst, Aarschot, Anderlecht, Antwerpen, Boom, Brugge, Bruxelles, Dendermonde, Diest, Geel, Gent, Geraardsbergen, Halle, Hasselt, Herenthout, Herzele, Heverlée, Kortrijk, Leuven, Lier, Maaseik, Meerhout, Menen, Mol, Molenbeek, Oostende, Overijse, Roermond, Roeselare. Ronse, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Tielt, Venloo, Watermael-Boisfort, Westerloo.

Dès le matin du 27 septembre 1830, Bruxelles s’éveille au son des cloches et des salves d’artillerie. La place Royale est envahie par la foule, on se presse aux fenêtres pour assister à l’arrivée de l’émouvant cortège des blessés de septembre 1830. On en compte quatre cents qui, partis de l’hôtel de ville, atteignent la place Royale précédés par une fanfare et und étachement e cavalerie.

|

|

1830 |

Alfred Dubru, Houffalize et l’indépendance belge, GSHA, 51, 2000, p.26-35

(p.27) De jeunes Ardennais n’hésitèrent pas à rejoindre Bruxelles. On ne connaît que les noms de quelques-uns de ceux qui se battirent dans la capitale.

|

|

1830

|

Christian Laporte, Constitution – 175 ans / « Un modèle au siècle des nationalités », LB 07/02/2006

En quoi, la Constitution belge fut-elle si originale? Pour son pôle des libertés et son pôle parlementaire. On n’imaginerait plus une Constitution qui n’évoquât les droits et les devoirs mais notre originalité fut de l’insérer directement dans la loi fondamentale. A l’époque, la mode était plutôt à la rédaction de préambules ou de déclarations de droits avec des discussions récurrentes et agaçantes sur la force de leurs dispositions respectives. C’étaient des morceaux de littérature mi-politique, mi-juridique. On y eut encore recours pour la Constitution française de 1958 avec un renvoi à celle de 1946 qui renvoyait elle-même à 1789. Plus près de nous, il y a la charte européenne. Nos pères fondateurs ont été originaux dans la mesure où ils ont associé droits et devoirs et aussi gouvernants et gouvernés -je préfère le terme de citoyens… Les uns et les autres se rendirent compte que la Constitution leur appartenait au premier chef. Au-delà des principes généraux, elle donnait des lignes de force en matière de libertés d’enseignement, des cultes, de la presse, d’association. Plus personne ne pourrait contester le caractère juridique de ces droits. T Puis, il y a le pôle parlementaire. Gare à l’équivoque : beaucoup croient que quand on a un Parlement, il y a automatiquement un régime parlementaire. C’est oublier, que dans les pires dictatures, il y a aussi des Parlements. Mais ils ne connaissent pas la révocabilité mutuelle.

Chez nous, la Chambre peut renverser le gouvernement et ce dernier a la capacité de la dissoudre. De vrais régimes parlementaires ne sont pas légion. Les Etats-Unis, par exemple, n’en sont pas un puisque le président ne peut dissoudre le Congrès et celui-ci ne peut pas le renverser directement.

|

|

1830 |

Jo Gérard, La première campagne électorale en Belgique, LB, 12/05/1995

Les Belges votèrent le 3 novembre 1830. Il y eut 380429 électeurs ‘censitaires’ et 7.670 ‘capacitaires’. La constitution la plus démocratique d’ Europe. Les députés du Congrès national décidèrent que notre futur roi ne disposerait d’ aucun pouvoir sans la signature d’ un au moins de ses ministres, mais que ceux-ci ne pourraient rien sans la signature royale.

|

|

1830 |

Jo Gérard, Les mythes belges, LB 08/08/1995

Anne Morelli (ULB) n’aura jamais fini de nous amuser, surtout quand elle écrit qu’il ne se passa rien, le 27 septembre 1830. Ce matin-là, des milliers de nos jeunes volontaires partirent à l’assaut du Parc où étaient retranchés 10.000 soldats hollandais. Nos volontaires étaient prêts à risquer leur vie car ils ignoraient encore que leurs adversaires avaient fui durant la nuit. Il ne se passa rien, le 27 septembre 1830 ? .. Anne Morelli tient-elle pour rien les souffrances de nos centaines de blessés dans les hôpitaux bruxellois, ce jour-là ? M. Franck a raison de mettre en valeur le texte de Stengers, qui s’est basé sur la thèse de doctorat du professeur Demoulin, parue il y a quarante ans : « Les journées de septembre 1830 ». Mais n’oublions pas le rôle décisif en 1830 de la garde bourgeoise composée de 4.000 bourgeois bruxellois commandés par le baron Van der Linden d’Hoogvorst. Oui au caractère populaire de notre révolution, oui aussi à son caractère bourgeois. Quant à Godefroid de Bouillon, Isabelle Wanson semble ignorer les archives prouvant que, tant au nord et au sud de notre pays, comtes, barons et chevaliers vendirent leurs domaines pour équiper leurs hommes, que ces nobles qui ne s’étaient jamais vus, firent connaissance dans l’armée de Godefroid de Bouillon où les rassemblaient les mêmes convictions. D’où cette unité de foi dontj’ai parlé. Par ailleurs, natif de Boulogne, Godefroid était duc de Bouillon et marquis d’Anvers, donc bien enraciné dansle « chez nous » de son temps.

|

|

1830 |

Jo Gérard, Souvenirs de 1830, II Le son du canon

Et le prince d’Orange? Il se replie sur Anvers non sans voir ses troupes attaquées sans cesse par des partisans d’une rare audace.

IV La révolution en province

Les paysans flamands de Berthem, d’Heverlee, de la région de Diet et d’Aarschot (JG: Aerschot) accourernt aucombat, tandis que sonne le tocsin de leurs églises. un historien nous la décrit (= réaction des masses flamandes): « La promptitude avec laquelle le peuple flamand se soulève, chasse l’armée, et balaie les ministériels est l’indice le plus sûr que les sentiments belges de la population préexistaient mais refoulés par l’appareil militaire et judiciaire. » Il ne faut pas frustrer les Belges de leur révolution de 1830 et prétndre que sans les Français elle aurait échoué. Fait toujours passé sous silence à paris, les nombreux clubx républicains, bien que tenus au courant des événements de Belgique par nos concitoyens De Potter et bartels, se gardent d’envoyer des renforts à nos compatriotes qui se battent si rudement et risquent le tout pour le tout.

|

|

1830 |

Léon Vander Essen, Pour mieux comprendre notre histoire nationale, s.d.

(p.203) XXIV LES JOURNEES DE SEPTEMBRE 1830

S’EST-ON déjà demandé comment, pendant les journées de septembre 1830, le prince hollandais Frédéric d’Orange et ses troupes, chargés par le roi Guillaume de mettre fin à l’émeute qui avait suivi la représentation de la Muette de Portici, furent battus par les « volontaires »; comment des soldats et des généraux qui avaient servi dans les armées napoléoniennes durent honteusement se retirer devant des combattants improvisés et rendre ainsi possible le triomphe de la révolution ? C’est ce que nous nous proposons d’expliquer ici. L’émeute qui suivit la représentation de la Muette de Portici au Théâtre de la Monnaie, et dans l’origine de laquelle des émissaires français, envoyés par des clubs parisiens qui désiraient provoquer l’annexion de la Belgique à la France, avaient incontestablement eu (p.204) la main, ne fut au début, comme l’écrit Gendebien lui-même, qu’ « une mauvaise farce d’écoliers ». Dans la nuit, grossie de contingents d’ouvriers chômeurs et de chenapans sortis des bas-fonds de Bruxelles, la foule des manifestants se livra à des actes de pillage, d’incendie et à des excès que les promoteurs du mouvement n’avaient pas prévus. Une commission de notables se réunit le lendemain et organise, sous la direction du baron van der Linden d’Hoogvorst, une garde bourgeoise et rétablit l’ordre. Personne ne songe en ce moment à se séparer de la Hollande. Les bourgeois qui ont mis fin à l’émeute envoient une délégation à La Haye, chez le Roi, pour lui montrer qu’il est de son devoir d’aider les « bons citoyens » et de réaliser enfin le redressement des griefs que les Belges réclamaient de lui avec tant d’insistance depuis 1828. Le roi Guillaume écouta ces délégués et promit de pourvoir à la disparition des griefs par « voie constitutionnelle » : il fit cependant entendre qu’il ne pouvait capituler devant une émeute et que d’abord l’ordre devait être rétabli. A la nouvelle des événements du 25 et du 26 août, le Roi avait décidé instantanément d’envoyer en Belgique ses deux fils, les princes Guillaume et Frédéric d’Orange, pour « y dompter la révolte » avec l’aide d’une petite armée. Il fournit ainsi des armes au parti des extrémistes (p.205) qui, à la différence des modérés du genre d’Hoog-vorst, ne voulaient pas d’ « opposition légale », mais qui tendaient à la séparation des deux pays, avec l’espoir d’être soutenus par la France. Ce sont les proclamations enflammées et les excitations de ces extrémistes qui firent accourir dans Bruxelles des volontaires armés, parmi lesquels se distinguent, dès le premier jour, les bouillants Liégeois conduits par Charles Rogier. Alors que les modérés attendent patiemment les suites de leur visite à La Haye et s’efforcent, par tous les moyens, de retenir le peuple dans la «légalité», les extrémistes et les volontaires prennent peu à peu le dessus. Ces derniers créent le « Club de la Réunion centrale », analogue aux clubs d’agitation politique existant à Paris; les discours violents qu’y prononcent Rogier, Ducpétiaux, le Français Chazal amènent le peuple à envahir subitement l’Hôtel de Ville de Bruxelles et à en chasser les modérés. Les extrémistes, les partisans de la séparation l’ont emporté. Cette nouvelle ne surprit pas le roi Guillaume : il donna l’ordre à ses troupes de marcher sur Bruxelles et d’ occuper la capitale. * * * La lutte va donc s’engager entre les « volontaires » et l’armée royale. C’est le 20 septembre. Les chefs du mouvement, effrayés à la nouvelle de l’approche des troupes du roi Guillaume et convaincus que le bas peuple, les paysans, les mineurs wallons et les étrangers (p.206) dont se composent les bandes de « volontaires » sont incapables de défendre la ville, estiment la cause perdue et s’en vont : Van de Weyer et Rouppe se rendent à Valenciennes, bientôt rejoints par Van der Burght, Moyard, Fleury, Van der Smissen, Van der Meeren, Levae et Niellon. Félix de Mérode se retire dans son château de Trelon; Vleminckx et P. Roden-. bach se réfugient à Lille. Le dernier à partir fut Charles Rogier : après avoir erré comme un fou, se demandant ce qu’il devait faire, il finit par s’enfoncer dans les taillis de la forêt de Soignes au moment où le canon hollandais tonna à la porte de Schaerbeek. Le baron van der Linden d’Hoogvorst ne voulut pas quitter Bruxelles : aidé de Charles Pletinckx, un ancien officier de cavalerie, et d’André Jolly, qui avait déjà essayé, avant lui, d’organiser une autorité responsable, il va diriger la défense de la capitale. Abandonnés par les chefs politiques, les « volontaires » décidèrent de vendre chèrement leur vie. Une femme du peuple remarqua pittoresquement : « Maintenant on ne voit plus ces messieurs en redingote qui siégeaient à l’Hôtel de Ville. Quand il s’agit de se battre, on ne voit plus ces damnés gaillards. Ce sont les « blouses bleues » qui doivent défendre Bruxelles! » Les paysans venus des environs de Bruxelles et du Brabant wallon, les mineurs du Borinage, les volontaires liégeois et louvanistes, les ouvriers et le petit peuple (p.207) de Bruxelles furent disposés en ordre de combat, aux portes de la ville et aux barricades qu’on avait élevées, par l’Espagnol Don Juan van Haelen, Ernest Grégoire, l’ancien général français Mellinet, P. Parent, le vicomte de Culhat et Larivière. Le baron d’Hoog-vorst alla siéger à l’Hôtel de Ville. Le prince Frédéric et ses soldats, au nombre de 10.000, accompagnés de vingt-six pièces d’artillerie, sachant que les chefs du gouvernement avaient quitté Bruxelles, ne songeaient guère à se battre. Ils s’imaginaient qu’ils n’avaient qu’à montrer « leurs billets de logement » aux habitants pour être partout reçus. Le 23 septembre, à 7 heures du matin, les troupes royales se dirigèrent sur Bruxelles, réparties en quatre colonnes. La première de celles-ci, sous les ordres du général Schuurman, s’empara de la porte de Schaer-beek, poussa jusqu’au parc et occupa le palais. La deuxième colonne prit la porte de Louvain. La troisième réussit à se rendre maître de la porte d’Anvers, mais fut clouée sur place par le feu violent des volontaires. La quatrième colonne tomba dans une embuscade à la porte de Flandre et fut rejetée en désordre. L’avance des troupes royales se buta aux barricades de la Place Royale, défendues par environ 1.200 paysans et ouvriers, sous les ordres de Mellinet, Parent et de Culhat. S’y faisait remarquer surtout le Liégeois Charlier, surnommé « Jambe de bois », qui (p.208) servait sa pièce d’artillerie avec une véritable rage et qui semait la mort dans les rangs hollandais. Des hôtels qui entouraient la place des tireurs d’élite entretenaient une fusillade nourrie : les troupes royales furent obligées de se replier sur le Parc, laissant le haut de la ville aux mains des insurgés. Une grande faute fut commise par le prince Frédéric. Au lieu d’encercler Bruxelles avec ses troupes, renforcées au préalable par la cavalerie du général Cort-Heyligers qui courait sans but entre Louvain et Tirle-mont, il s’engagea imprudemment dans une bataille de rues, où l’assaillant est toujours en position défavorable. Les généraux du prince, convaincus qu’il faudrait prendre Bruxelles maison par maison, lui proposèrent le dilemme suivant : ou bombarder la ville ou se retirer. Le prince Frédéric s’indigna : il ne voulait pas verser le sang ou détruire Bruxelles. Indécis, il donna, vers le soir, l’ordre de cesser le feu et commit la faiblesse d’envoyer un parlementaire aux insurgés. C’était avouer son impuissance… . L’effet se fit immédiatement sentir. Les Hollandais s’étant retirés dans le Parc et sur les boulevards, autour de leur bivouac, les volontaires belges abandonnèrent tranquillement leurs barricades et leurs chefs et allèrent se désaltérer dans les « estaminets » voisins ! Comment le prince Frédéric n’en profita-t-il pas (p.209) pour s’emparer des barricades ? C’est ce que l’on ne comprend pas. Pendant la nuit, le baron d’Hoogvorst quitta en secret l’Hôtel de Ville et s’en alla au quartier général du prince hollandais pour l’engager à évacuer Bruxelles. Frédéric d’Orange répondit que c’était le Roi son père qui lui avait ordonné d’occuper la capitale, qu’il ne pouvait lui désobéir, mais que, ne désirant pas la ruine de Bruxelles, et dans l’intérêt de la bourgeoisie — qui s’était tenue tranquille — il se contenterait d’une attitude défensive. Si énorme que le fait puisse paraître, le prince tint parole : pendant les « trois jours qui suivirent, ses soldats ne quittèrent pas leurs positions ! La même nuit, Rogier, ayant appris le succès des volontaires, rentra à Bruxelles. En même temps que lui, des volontaires accoururent encore, venant de Haï, Genappe, Wavre, Nivelles, Binche; de la poudre à canon fut expédiée, le tocsin sonnait partout dans les campagnes brabançonnes. Le 24 septembre, à 9 heures du matin, le combat reprit, et sous^ forme nouvelle. Les chefs politiques, qui s’étaient réfugiés en France, revinrent l’un après l’autre à Bruxelles et Rogier installa avec eux à l’Hôtel de Ville une « Commission administrative » sous le baron d’Hoogvorst, pour donner plus de cohésion à la résistance. Il nomma le colonel espagnol Don Juan van (p.210) Haelen comme général des patriotes et dressa un plan d’attaque. On allait enfermer les Hollandais dans le Parc. Bientôt, des tirailleurs, s’étant glissés dans les hôtels de la rue de la Loi et de la rue Royale, firent pleuvoir de là une grêle de balles sur les troupes qui se trouvaient, presque à découvert, dans le Parc. Le prince Frédéric ordonna alors de tirer au canon sur la ville. Ces coups de canon secouèrent la bourgeoisie, qui jusque-là s’était tenue en dehors du mouvement, tremblant derrière ses portes et fenêtres hermétiquement closes. Ce réveil fut encore accentué par une proclamation des volontaires annonçant aux habitants que les Hollandais allaient se livrer au pillage des maisons. Cette fois, les bourgeois bougèrent et beaucoup vinrent rejoindre le peuple aux barricades. Le courage des volontaires en fut considérablement augmenté. Même, sur l’ordre de Rogier, Don Juan van Haelen déclencha une violente attaque, mais il fut repoussé. La « Commission administrative » siégeant à l’Hôtel de Ville fit alors connaître aux volontaires qu’on élèverait aux tués un monument national sur la place Saint-Michel (maintenant la place des Martyrs). Les Hollandais s’étaient tenus immuablement sur la défensive : ils avaient même perdu du terrain. Le dimanche 26 septembre, le prince Frédéric avait complètement perdu courage : les Belges qui faisaient partie de ses troupes, impressionnés par la victoire des (p.211) volontaires, s’étaient mis à déserter. Enfin, la bataille ayant provoqué de nombreux incendies, le palais des Etats Généraux et le palais royal menacèrent de prendre feu. Le fils du roi Guillaume estima alors que les instructions de son père étaient devenues inexécutables. Vers minuit, il donna l’ordre de retraite et fit évacuer en silence le Parc. Le lendemain, les volontaires constatèrent avec stupéfaction que l’ennemi avait décampé: 125 cadavres furent trouvés dans les allées du Parc de Bruxelles, et il semble que le nombre des blessés que les troupes royales emportèrent se montait à 2,000 environ. Quant aux volontaires, ils comptaient 450 morts et 1,300 blessés. Ce sont ces humbles combattants des « Journées de Septembre » qui sont les vrais créateurs de la Belgique indépendante.

|

|

1830 |

Léon Vander Essen, Pour mieux comprendre notre histoire nationale, s.d.