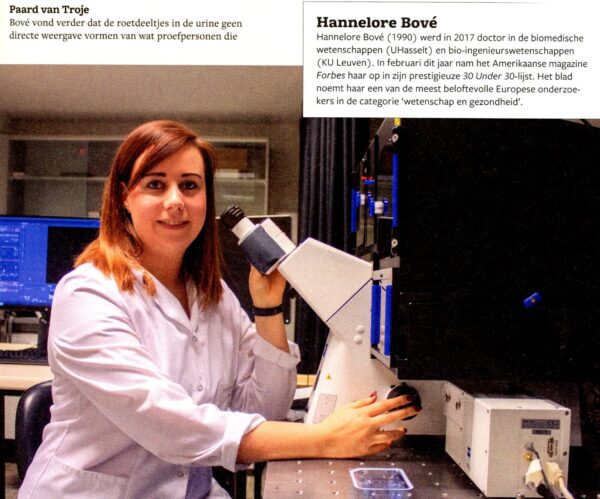

Histoire de la médecine belge, prestigieuse et méconnue

PLAN

1 Histoire de la médecine belge

2 Réalisations belges récentes et de renommée mondiale

1 Histoire de la médecine belge

Extraits de: F. A. Sondervorst, Histoire de la médecine belge, éd. Séquoia, 1981

/La Belgique première/

(p.5) Les Celtes, armés de bronze, étaient déjà solidement installés dans nos contrées, lorsqu’ils furent à leur tour refoulés par des nouveaux-venus armés de fer, originaires des steppes de Russie, et qui s’étaient un moment installés aux bords de la Vistule et de l’Elbe. Ces grands et blonds brachycéphales, qu’il ne faut pas confondre avec la race nordique, étaient les Galates (du nom qu’ils porteront plus tard). Parmi eux, les Bolgii (les Belges), réputés les plus nombreux et les plus guerriers, occupèrent un vaste territoire entre la mer du Nord, la Seine, la Marne et le Rhin.

Ces Belges du Nord, pré-Germains d’origine, formaient une communauté redoutable qui alliait l’ardente combativité des Celtes à l’énergie brutale des Germains, qui essayaient constamment de passer le Rhin. Ils devaient lutter sans relâche pour leur indépendance et réussirent notamment à contenir brillamment l’assaut des Teutons. Leur espace vital étant devenu trop étroit, plusieurs tribus belges descendirent vers le Sud, et s’y confondirent avec les Celtes demeurés plus nombreux. Certaines de ces tribus franchirent même les Pyrénées pour fonder au milieu des Ibères des communautés belges celtiques, ainsi qu’en témoignèrent les noms de plusieurs bourgades: Belgida, Belgica (ou Vellica), Suessatium, rappelant que les Suessiones étaient aussi des Belges. D’autres tribus belges, probablement rémoises, traversèrent les Alpes pour coloniser la Gaule cisalpine et menacèrent même d’effacer Rome de la carte du monde. Longeant la mer jusqu’en Bretagne, d’autres Belges, les Morins et les Ménapiens, franchirent la Manche, pour occuper le Sud-Est de l’Angleterre et la côte orientale de l’Irlande. La Manche, à cette époque, devint une véritable «Mare Belgica». D’autres groupes, issus de notre région ou conduits par des chefs belges, descendirent par le Bas-Danube en Grèce où, dans les plaines de Delphes, elles vinrent grossir l’armée de Brenn, pour se voir confinés ensuite en Phrygie où ils créèrent la Galatie. Le nom « Galates » donné par les Grecs à ces combattants celtiques, fut transformé par les Romains en «Galli» (Gaulois) et donné à tous les Celtes, des Pyrénées au Rhin.

Les Belges finirent par adopter le genre de vie et les mœurs des paysans celtes déjà établis chez nous, tout en demeurant leurs protecteurs naturels. Ainsi naquit, vers 550 avant J.C., la grande civilisation gauloise qui, tout en déclinant à partir du deuxième siècle avant J.C., persista jusqu’à la conquête romaine (55 avant J.C.) de la Gaule par Jules César.

/Moyen Age/

(p.23)

Les mires – les meilleurs d’entr’eux – qui n’avaient guère fréquenté les écoles, avaient reçu leur instruction de leurs pères, un peu à la façon des médecins descendant d’Esculape. Ils pratiquaient la chirurgie en même temps que la médecine et, connaissant bien la botanique, ils acquirent très vite la réputation de bien panser les plaies et de préparer des médicaments, alors qu’en ville, les médecins, qui considéraient tout travail manuel indigne d’eux, en avaient abandonné la confection aux épiciers parmi lesquels certains se spécialisèrent et prirent le nom d’apothicaires. Comme les drogues et les herbes nouvelles arrivaient alors surtout de l’Orient, de nombreux herboristes tinrent à leur tour boutique. A côté d’eux, il convient de mentionner les rebouteux et autres charlatans qui fréquentaient nos foires et nos marchés, vendant des simples et débitant à grands renforts de hâblerie, des panacées de toutes espèces. Ce furent les camelots de l’époque.

Parmi ceux qui ne restèrent pas étrangers à l’art de guérir, il y eut enfin les alchimistes, les devins et les astrologues. Sous l’influence des Arabes, les astrologues jouissaient souvent d’une grande considération. Ils étaient de plus bien en cour où on les consultait même davantage que les médecins. Bien des souverains devaient les interroger avant de partir en guerre ou d’avaler quelque médication préparée par leurs médecins.

(p.24) Jehan Yperman

Jehan Yperman naquit à Ypres, vers 1280. Il reçut son instruction de son père, qui lui apprit le latin, et paracheva ensuite sa formation chirurgicale à Paris, où il eut peut-être l’occasion de suivre l’enseignement de Lan-franchi. Revenu à Ypres vers 1302, il desservit comme chirurgien l’hospice de Belle, ainsi que le révèlent les comptes communaux (Fig. 9). Il suivit comme chirurgien les milices yproises lors d’un conflit surgi entre ces communards et les Brugeois et mourut probablement en 1331. Il laissa deux traités importants, un sur la chirurgie et un sur la médecine, tous deux écrits en langue thioise. Des manuscrits du premier ouvrage furent retrouvés dans le fonds van Hulthem à Bruxelles, à Cambridge, Londres et Gand. La confrontation des manuscrits permit à Van Leersum de fournir un texte définitif de cet ouvrage (Fig. 10). Dans cet écrit, Yperman s’affirme un chirurgien talentueux, exposant non seulement les connaissances de son époque en se référant aux maîtres les plus réputés en cette matière, mais enrichissant son ouvrage du fruit de son expérience. Tout en insistant sur l’intérêt à endormir les blessés avec les médications connues à l’époque, en vue de rendre l’acte opératoire plus facile et de diminuer la souffrance («mit der minster pinen»), il décrit avec soin les techniques de la trépanation, de la ligature des vaisseaux, de la suture de l’intestin, du traitement des hernies, de la taille vésicale, en indiquant chaque fois les instruments nécessaires à ces pratiques. Il invita à porter grand soin à la cicatrisation finale («scone en kleine lixemen»). Son ouvrage est parsemé de conseils d’une haute portée déontologique. Ainsi, il déconseille de se livrer à des interventions hasardeuses qui pourraient exposer à de justes reproches: «so vorsiet u wel, dat gi den zieken niet en avonturiert no u selven niet en brinct in pelloten, aise menech meester hem selven heeft gebracht, bi dat hijs niet en conste, of bi roekeloosheiden». Yperman fut appelé avec raison le père de la chirurgie flamande et prit rang à côté des meilleurs chirurgiens de son temps.

Yperman écrivit un autre ouvrage, La médecine, pour son fils qui ne connaissait sans doute pas le latin et qui s’apprêtait à exercer à son tour la chirurgie. Il insista sur l’intérêt d’un traité de médecine puisé aux meilleurs auteurs, pour tous ceux qui comptent exercer la chirurgie: « Compilavit et in teutonico redegit filio suo, omme dat hi begeerde dat hi jt prophiteren soude met sine conste en de sine leringe, ende met leringe van vêle groetere meesters ende uut vêle goeden auctors getroct». Curieusement, Lanfranchi avait tenu le même langage à ses auditeurs parisiens: « Les médecins ont intérêt à connaître la chirurgie et les chirurgiens la médecine, s’ils veulent se distinguer». Cette déclaration permet de supposer que la scission entre l’exercice de la médecine et de la chirurgie n’était pas encore définitive en Flandre.

(p.25)

Tanabelli a publié en 1969 aux éditions Olschki, une traduction italienne de la Chirurgie d’Yperman (Fig. 11), tandis qu’Elaut, en 1972, publia, sans en modifier grandement le texte, une édition de la De Medicina, plus accessible au lecteur de nos jours.

Thomas Scellinck

Un autre traité de chirurgie, datant de la même époque, fut écrit par Thomas Scellinck, né à Tirlemont. Ce Brabançon devait exercer plus tard son art à Namur, après avoir séjourné un temps à Gênes et non à (p.26) Genève comme on l’a cru. Son traité, Het Boeck van Surgïén, se rapproche pour le fond de celui d’Yperman. S’il cite moins d’auteurs anciens, il est peut-être plus riche en observations personnelles, car il semble avoir soigné beaucoup de traumatisés du crâne, «dicke en menickwarven » (maintes fois) alors que « thersenbecken al ontween ghemorselt was » (la calotte crânienne brisée en plusieurs endroits).

Les deux ouvrages chirurgicaux témoignent d’une grande originalité et prouvent que les chirurgiens de nos provinces n’étaient en rien inférieurs aux maîtres d’Italie et de France.

(p.44) Sous le règne de ce grand-duc de l’Occident, qui sut déployer dans sa cour un faste à nul autre pareil, notre pays connut une grande ère de prospérité. En Flandre, malgré l’ensablement progressif du port de Bruges, le commerce du drap et de la toile demeura prospère, tandis qu’Anvers, connut son grand essor économique. Par l’exploitation du charbon, la fabrication des armes, l’introduction du tissage à Verviers, la région liégeoise entama une prospérité industrielle qui ne devait plus s’interrompre. Nos peintres flamands, Hubert et Jean Van Eyck, (p.45) auxquels devaient se joindre le Wallon Rogier de la Pasture et le Rhénan Hans Memling, tirèrent de la polychromie du moyen âge un art nouveau. Ils inaugurèrent ainsi la première école des coloristes flamands et commencèrent une galerie de tableaux unique en son genre, dans laquelle vint se refléter la physionomie changeante de la nation. Nos sculpteurs (Claus Sluter), nos forgerons, nos orfèvres, nos batteurs de cuivre, nos décorateurs de faïence, créèrent à leur tour cet art mosan dont nous retrouvons chaque jour l’étonnante beauté! Et tandis que s’achevaient de se dresser vers le ciel les tours de nos beffrois et de nos cathédrales, les lettres aussi fleurirent sous le régime de ce grand duc qui, bien que Français, parlait aussi le thiois. S’il introduisit le françoys (la langue bourguignonne) dans son gouvernement, il laissa la plus grande liberté, tant à ses communes qu’à ses sujets, de s’administrer, de rendre justice, de tenir leurs registres, de traiter leurs affaires, de parler et de chanter dans la langue de leur choix. Cela permit à nos poètes, à nos «rhétoriqueurs», à nos hommes de théâtre, de s’en donner à cœur joie en thiois, en wallon ou en picard, au goût et au choix de leurs convenances. Les ducs de Bourgogne favorisèrent non seulement les arts, mais également les sciences, ainsi que nous allons le voir.

(p.62) Ce puissant courant de rénovation que représentait la Renaissance, se caractérisait à la fois par un retour aux Anciens et par l’affirmation d’un individualisme proclamant le droit au raisonnement et à la libre critique, en dehors de toutes les lois et dogmes préétablis. Il naquit en Italie du Nord dans le cadre des républiques ou des villes indépendantes dont les princes encourageaient souvent les efforts des novateurs. Il résulta davantage d’efforts et de travaux individuels que d’un effort collectif auquel les universités demeurèrent en général étrangères. Au sein de ces académies, les conceptions toutes faites et l’autorité des maîtres gardaient encore force de loi. On n’y admettait ni les faits, ni le fruit d’observations contredisant des principes considérés sacrés.

L’immobilisme et le rigorisme de l’enseignement officiel atteignirent à peine les novateurs. Grâce à l’imprimerie, bien des écrits furent diffusés au loin, favorisant les contacts et les échanges d’idées. En même temps, l’enthousiasme suscité pour les langues et la pensée des anciens, fit naître cette pléiade d’hommes qu’on appellera les humanistes. Leur érudition qui embrassait tout le savoir s’efforcera de rendre l’homme plus humain.

/Erasmus/

(p.65) Ayant repris le chemin de l’Angleterre, il s’arrêta souvent en cours de route pour rédiger l’Eloge de la folie qui connut un succès prodigieux. En Angleterre, il publia plusieurs œuvres d’auteurs grecs et latins. Les Colloques, véritable galerie de portraits sarcastiques, lui suscitèrent de nombreuses inimitiés.

Si Erasme (Fig. 26) égratignait ses adversaires, il était cependant un pacifiste convaincu, ainsi qu’en témoignent ses Adages publiés à Venise. Adversaire de tous les pouvoirs, il y écrivit: «Pourquoi l’aigle représente-t-il symboliquement les rois? C’est parce que cet oiseau, qui (p.66) n’est ni beau, ni musical, ni comestible, est Carnivore, glouton et détesté de tous. » Partout où Erasme apparaissait, il prêchait l’entente et la conciliation: «dulce bellum inexpertis», elle est bien suave la guerre pour ceux qui ne fréquentent pas les champs de bataille! Partout, il reçut un accueil enthousiaste, mais il finit par partager le sort de presque tous les gens modérés, celui de déplaire aux deux parties. Les moines ne furent pas moins animés contre lui que les Luthériens; les premiers l’accusant d’hérésie, les seconds le traitant de dangereux papiste. Pour échapper à ses ennemis, il erra à travers l’Europe, balloté entre l’enthousiasme suscité par sa parole et ses écrits et un reflux de popularité. De guerre lasse et quelque peu désabusé, il se retira à Baie où, torturé par la goutte et la gravelle, bientôt frappé de paralysie, il quitta en 1536 ce monde de barbares, implorant la pitié divine et laissant tous ses biens aux pauvres. Ni les grands de ce monde, ni les célèbres académies de son temps, ne purent s’attacher ce grand humaniste épris d’indépendance et de liberté. Après Cambridge, Paris et Louvain lui offrirent en vain un magistère. Holbein, dans son tableau du Louvre, a le mieux immortalisé ce roi de l’intelligence: des yeux pétillant d’intelligence, un nez un peu trop long, flairant les faiblesses de ses adversaires, des lèvres mi-caustiques mi-amères, semblant se plisser pour distiller quelque malice, des mains spirituelles mettant tout leur temps à écrire. Grâce à ce portrait, on saisit davantage la pensée et l’œuvre d’un homme qui s’est efforcé de faire sortir l’esprit humain de l’obscurantisme statique du moyen âge et de l’orienter dans la voie de la recherche et du progrès.

/Jérôme Busleiden (Arlon – Bordeaux 1517)/

(p.67) Ses exécuteurs testamentaires se mirent à la besogne pour ériger le Collège qu’il avait proposé d’établir. Ils se heurtèrent toutefois à beaucoup de

‘ difficultés au sein de l’Aima Mater, dont certains membres de diverses facultés, emplis de préjugés d’éducation et d’enseignement, tentèrent de mettre des bâtons dans les roues, redoutant que ce nouveau collège ne vint porter ombrage à leurs propres facultés et collèges. Seule la proposition des magistrats de Tournai et de Bruges, visant à établir ce Collège dans leurs cités respectives, ainsi que l’autorité d’Erasme, firent tomber les derniers obstacles. Dès lors, on passa à l’édification des bâtiments du collège en juillet 1518, dans le voisinage du Marché aux Poissons. Les professeurs purent prendre possession des nouveaux locaux en octobre 1520.

(…)

Des cours furent donnés dès juillet 1518, mais l’érection de l’institut ne mit pas fin aux animosités; et ce fut bien plus tard que le collège Trilingue s’intégra définitivement dans l’ensemble des instituts universitaires (Fig. 28). Des centaines de visiteurs et étudiants vinrent y suivre les leçons des maîtres, puisque les cours étaient libres et que quiconque pouvait y assister. Nous avons appris par les archives communales, que 300 étudiants pouvaient assister aux cours, assis à même le sol ou sur une ‘ botte de paille. En effet, suivant les usages de l’époque, seuls les nobles avaient droit à un escabeau. Dès 1524, la salle de cours fut agrandie de façon à pouvoir recevoir 600 auditeurs. Elle le fut encore en 1530.

(p.70)

Jérémie de Dryvere

Jérémie de Dryvere ou Thriverius (1504-1554) né à Braine (d’où son autre nom: Brachelius), reçut le bonnet doctoral en 1537 et fut un des auditeurs les plus assidus du collège des trois langues. En son temps, une question pratique divisait le corps médical: où fallait-il pratiquer la saignée en cas de pleurésie? Les uns, avec Brissot, médecin à Paris (1478-1522), suivant l’enseignement des anciens, la pratiquaient dans le voisinage de l’organe atteint pour dégorger directement la partie malade; c’était la saignée dérivative. Les autres, avec Denis, médecin du roi du Portugal, la pratiquaient loin de la partie enflammée, afin d’empêcher l’afflux du sang vers la partie malade; c’était la saignée révulsive prônée (p.71) par les médecins arabes. Les partisans des deux méthodes entrèrent dans le débat avec tant de fougue de part et d’autre que le bon sens céda plus d’une fois le pas à la violence. Thriverius, s’appuyant sur des textes précis d’Hippocrate et de Galien, résolut le litige dans un remarquable travail, De missione sanguinis in pleuritide, dans lequel il démontra que ces grands maîtres avaient d’abord préconisé la saignée dérivative, sans négliger la saignée révulsive par après. On doit à Thriverius plusieurs commentaires des œuvres d’Hippocrate et de Celse, qui aidèrent à secouer le préjugé qui avait accordé tant de poids à l’autorité des Arabes.

(p.71) Jean Vanden Eetvelde

De Louvain (mort vers 1537), il fréquenta les écoles d’Italie et fut un des premiers à contrer la pernicieuse coutume de juger les maladies par la seule inspection des urines. Il s’éleva contre la foi aveugle dans l’autorité des anciens et introduisit plus de simplicité dans la pratique de la médecine.

(p.72-77) André Vésale

André Vésale, qui naquit à Bruxelles le 31 décembre 1514, appartenait, selon les archives du château des Ducs d’Arenberg à Louvain, à la sixième génération de la famille brabançonne des Wytinck qui occupait à Steenbergen, près des Eaux Douces, à cinq kilomètres au sud de Louvain, une vaste propriété campagnarde. Son bisaïeul, Jean Vésale, changea son nom patronymique en van Wesel ou Vesalius, se référant à un berceau familial plus ancien à Wesel, dans la région rhénane de Clèves. Un ami de la maison, Théodore Zwingler, neveu d’Oporinus qui publia la Fabrica, raconte qu’André Vésale tout enfant, jouant dans l’officine de son père qui était pharmacien, se passionna pour l’histoire (p.73) naturelle. Il capturait, pour les disséquer, des petits animaux tels que rats, souris, taupes, voire des chiens; et malheur aux chats qui tombaient des gouttières! Après avoir étudié à Louvain, à la Pédagogie du Château, Vésale (Fig. 34) fréquenta le collège des trois langues dont l’esprit le pénétra profondément, puis partit pour Paris, espérant y trouver des idées, des méthodes, des faits nouveaux. Il fut assez déçu, car les maîtres parisiens de l’époque n’aimaient pas les novateurs et s’affirmaient galénistes impénitents. Mais à Paris aussi, Vésale disséqua des petits animaux. Au cimetière des Innocents et à Montfaucon, il déroba de plus des ossements qu’il examina avec la plus grande attention.

(p.74) C’est alors, qu’il prit Galien en flagrant délit: la mandibule humaine n’était constituée que d’un seul os, découverte certes banale, mais qui lui valut grande considération. Ses condisciples obtinrent que Vésale procédât lui-même à la dissection d’un cadavre humain. Ce fut là un pas important dans l’histoire de l’anatomie. Sans doute, quelques maîtres, surtout en Italie, avaient-ils déjà mis la main à la pâte, mais le tableau d’une dissection demeurait partout similaire: un professeur lisant Mon-dino, alias Galien, du haut d’une chaire, un barbier maniant le couteau, un démonstrateur quelquefois appelé « archiadiaconus studentium » armé d’un bâton, suivant les gestes du chirurgien tout en confirmant ou résumant la parole du maître devant un auditoire plus ou moins intéressé! Avec Vésale, le médecin, l’anatomiste allait lui-même saisir le couteau, et le corps humain sera scrupuleusement examiné.

La guerre obligeant Vésale à poursuivre ses études de médecine à Louvain, il effectua plusieurs randonnées nocturnes en compagnie de son ami Gemma Frisius, futur professeur de médecine et mathématicien, à la colline des pendus, d’où il ramena le corps de l’un ou l’autre supplicié, car les dissections publiques y étaient aussi rares qu’à Paris. Il trouva un allié fortuit en la personne du bourgmestre de Louvain, Adrien Blehenius, qui lui procura un corps humain et l’autorisa à en faire la dissection publique. On voit que l’élève Vésale avait pris du galon. Il s’imposait déjà en maître, agissant avec méthode, tout en procédant aux phases successives de la dissection et en donnant les explications nécessaires.

Vésale ne resta que quelques mois à Louvain et on ignore même s’il y reçut sa licence médicale. Il repartit en Italie, certain d’y trouver un climat plus éclairé et plus compréhensif. Mille grâces soient rendues au Sénat de Venise, qui présidait alors aux destinées de Padoue et favorisait les sciences et les arts, sachant apprécier les talents et les soutenir. C’est là que naquit une collaboration fructueuse entre le monde médical et celui des artistes, qui devait s’annoncer bénéfique pour la science et le développement des études anatomiques, d’autant plus qu’on s’y opposait moins aux dissections. La réputation du jeune anatomiste avait sans doute précédé son arrivée à Padoue, car Vésale fut rapidement promu docteur en médecine, se vit attribuer une chaire de chirurgie et fut chargé en même temps de procéder à des démonstrations anatomiques. Cette ville, à l’époque le centre le plus réputé du savoir, venait d’accueillir notre jeune Brabançon comme un enfant du pays et devait permettre à son génie d’y atteindre le sommet de la gloire! Vésale trouva à Padoue la possibilité d’une recherche libre. Il disposa de tous les cadavres nécessaires, d’un auditoire nombreux et enthousiaste, d’élèves artistes, confiant amoureusement au papier le dessin de ses savantes dissections. Quatre années de travaux anatomiques passionnés allaient le convaincre définitivement que son maître vénéré — car nul ne fut plus galéniste que Vésale – avait, à défaut de dissections humaines, commis la faute impardonnable de conclure de l’animal à l’homme et d’avoir transmis aux (p.75) générations futures un portrait de l’homme à la fois simiesque, canin et porcin. Il lui fallut moins de deux ans pour composer un livre, un infolio magnifiquement illustré de planches anatomiques, comme on n’en avait jamais vues auparavant et dont le texte témoignait d’une audace inouie, dont lui-même n’eut peut-être pas complètement conscience. Aussi, au milieu de l’accueil admiratif que lui réservaient les étudiants de toute l’Europe, une tempête de protestations violentes porta beaucoup de savants de son temps, galénistes convaincus, à nier de façon apo-dictique la vérité de ses affirmations.

Accusé d’hérésie, menacé d’être déféré devant les autorités ecclésiastiques, Vésale quitta Padoue et l’Italie, autant par fierté et dépit que par prudence. A l’exemple de ses ancêtres, il se mit au service de son souverain. Charles Quint se l’attacha à sa personne au titre de premier médecin personnel, le combla d’attentions et lui assura un constant soutien. Vésale prit donc une place de choix parmi les premiers personnages de la Cour. On le retrouve accompagnant son souverain à l’occasion de ses campagnes ou appelle en consultation par tous les grands personnages de l’époque. Une vaste pratique médicale et chirurgicale, lui assura une grande aisance matérielle et lui permit de construire au centre de Bruxelles, une vaste demeure, l’aedes vesaliana (Fig. 35); elle mit également fin hélas, à sa vie de chercheur.

En 1555, il suivit cependant avec attention la nouvelle édition de la Fabrica parue en 1543. Il n’apporta que de légères modifications au texte et à l’illustration. Une seule fut cependant capitale, car il ferma définitivement la cloison interventriculaire du cœur en déclarant « qu’il ne voyait pas comment la plus petite partie du sang pouvait passer du ventricule droit au ventricule gauche, à travers le septum ». Il porta de la sorte un coup mortel à la physiologie sanguine de Galien. Cette affirmation de Vésale, associée à la redécouverte par Michel Servet de la petite circulation, à la mise en évidence de l’existence des valvules veineuses et à une meilleure observation du fonctionnement des valvules cardiaques, devait permettre soixante ans plus tard à Harvey, après 17 années de recherches, de découvrir le cours exact de la grande circulation sanguine, autre découverte qui secoua les esprits en Occident.

Après l’abdication de Charles Quint (1555), Vésale devint archiatre de Philippe II, qui l’accueillit avec les plus grands égards. N’arrivant pas à se plaire dans cette cour ombrageuse, il caressait l’espoir de rentrer à Padoue pour y réoccuper la chaire de son élève Faloppe qui venait de succomber, sous le prétexte habile d’un voyage aux Lieux Saints. Ses ennemis n’ayant pas désarmé, une légende ne tarda pas à se répandre selon laquelle il s’agissait d’un voyage expiatoire, pour avoir pratiqué l’autopsie prématurée d’un gentilhomme espagnol dont le cœur battait encore. Sans l’intervention de Philippe II, cette accusation de vivisection lui aurait valu la peine de mort. Les historiens n’ont cependant accordé aucun crédit à cette légende, qui sombra d’ailleurs définitivement dans les oubliettes de la calomnie, lorsque José Baron, de Valence, en 1962, (p.76) mit la main, aux archives de Simancas, sur une vaste correspondance échangée entre Philippe II et son secrétaire d’ambassade, montrant que Vésale quitta l’Espagne de son propre gré, et qu’il était chargé par son souverain de porter une importante somme d’argent en Terre Sainte. Le chapelain-gardien des Lieux Saints en accusa d’ailleurs réception. Grâce à l’intervention de Philippe II, le voyage se passa fort bien et Vésale s’apprêtait, dès son retour à Venise, à réoccuper une chaire qu’il avait illustrée 21 ans auparavant. Arrivé à l’Ile de Zante (Zakynthos), il y succomba dans des circonstances mystérieuses. Pour les uns, il aurait fait naufrage sur les rivages de l’île. D’autres l’y auraient vu mourir à la suite d’une maladie de langueur. Certains se demandent même aujourd’hui, s’il n’y fut pas assassiné, hypothèse qu’on ne peut d’ailleurs écarter lorsque l’on sait que ce poste avancé de la défense vénitienne, était également un marché où Maures et pirates barbaresques venaient vendre le fruit de leurs rapines. Assez curieusement, personne après sa mort ne s’efforça sérieusement de soulever le voile recouvrant sa fin tragique. On ne parla plus de Vésale, jusqu’à ce qu’il prenne place au Panthéon des grands pionniers de la médecine, et des bienfaiteurs de l’humanité. Aujourd’hui, les Zantais rappellent abondamment son souvenir, notamment par deux monuments, une rue Vésale, une place Vésale, un musée Vésale, une bibliothèque rassemblant tous les documents se rapportant à la vie et à l’œuvre vésalienne. A ceux qui désirent se rendre en Grèce pour se replonger dans le berceau de notre civilisation, tout en fuyant les sites trop bruyants ou trop fréquentés, je conseille de passer quelques jours à Zante, cette île aux collines verdoyantes, aux plages dorées qui s’effacent dans une mer toute bleue sous un ciel d’azur. Ils y passeront des vacances charmantes dans un site paisible et idyllique et lorsqu’ils y rencontreront le nom de Vésale, gravé un peu partout dans la pierre, ils pourront y méditer à l’aise sur la vie prestigieuse et tragique de notre compatriote, à qui pourrait s’appliquer la célèbre devise alternante, que Marguerite d’Autriche fit graver dans le gothique flamboyant de l’église de Brou: «Fortune, Infortune, Fortune…» ou se souvenir des paroles de PEcclésiaste: «Vanité des vanités, et tout est vanité!»

Vésale, réformateur de l’anatomie

Lorsque Vésale arriva à Padoue et qu’il fut invité à procéder aux démonstrations anatomiques, il para au plus pressé, monta d’abord quelques squelettes et inaugura d’emblée une méthode didactique nouvelle, qui complétait l’enseignement sur le cadavre par l’enseignement «visuel». Les constatations anatomiques furent confiées à des planches semi-thématiques reproduisant les organes disséqués et donnant en même temps les noms des figures. Ainsi naquirent les Tabulae Anatomicae sex à Venise (1538). Les trois premières planches furent dessinées par Vésale lui-même, les trois autres, reproduisant le squelette, par Jean Calcar, un jeune peintre flamand. Les gravures dépassèrent en beauté et en exacti-

de grâce élégante. La Fabrica forme un tout incomparable. Tantôt l’illustration vient expliquer ou justifier le texte, tantôt le texte vient expliquer ou même corriger l’illustration. Ceci traduit un travail, non écrit d’un trait et illustré après coup, mais un travail en perpétuelle formation, fruit de dissections multiples, de constatations nouvelles et sans cesse renouvelées, rassemblées ni dans le même temps, ni dans le même lieu, mais dont l’ensemble finit cependant par constituer un ensemble harmonieux (Fig. 37, 38).

On s’est souvent demandé quels furent le ou les artistes qui illustrèrent

(p.82-83) Jean Wiër

Jean Wiër (1516-1588), alias Wierus ou Piscinarius, que les Allemands s’annexèrent en lui donnant le nom de Weyer ou Weiher (= vivier), naquit à Grave en Brabant, sur la Meuse (Fig. 42). Son instruction fut confiée à Agrippa, envers lequel il témoigna sa vie durant une grande reconnaissance. Il étudia à Paris et à Orléans, visita l’Afrique et l’Allemagne, et exerça la médecine à Grave et à Arnhem, avant de s’installer définitivement à la cour de Guillaume de Clèves, ami des arts et des lettres. Au XVIe siècle, la démonomanie prit une redoutable extension en Europe et surtout en Allemagne. Des individus atteints de troubles mentaux, mais accusés de sorcellerie, relevèrent souvent de l’autodafé, et terminèrent leur existence terrestre sur un bûcher purificateur. Par son De praestigiis daemonum et incantationibus ac veneficiis, Jean Wiër attira l’attention de ses contemporains. Ce livre, contrairement à ce que son titre pourrait faire penser, ne fut pas un manuel de magie enseignant les invocations de façon à former de nouveaux adeptes. Il s’efforçait au contraire de montrer que les troubles divers que présentaient les possédés, ne relevaient pas de la justice, mais plutôt de la médecine.

(p.83) Dans une épître dédicatoire à l’empereur, il le supplia de ne plus faire couler le sang innocent des sorciers. Sans doute, Wiër croyait-il encore à l’existence de certains magiciens disposant de pouvoirs surnaturels grâce à un pacte avec Satan. Ceux-ci, à son avis, méritaient un sérieux châtiment. Mais à côté de cette petite minorité, il y avait une foule de personnes, surtout des femmes, qui, loin d’être les complices du diable en étaient les victimes. Malades, pauvres, délaissées, elles devenaient la proie du grand prestidigitateur et voyaient leur esprit mal affermi se remplir d’hallucinations et de rêves, qui leur faisaient croire avoir commis des crimes, dont elles étaient absolument innocentes. C’est contre les punitions, contre cette fausse sorcellerie, contre l’illusion, contre l’erreur et contre la folie que Jean Wiër s’éleva avec force. Il montra que les crimes imputés aux sorciers étaient imaginaires, que la plupart des femmes traînées devant les tribunaux ecclésiastiques, n’étaient pas des criminelles mais des malades mentales, qu’elles ne devaient plus être emprisonnées, torturées et livrées aux flammes des bûchers. Il protesta contre les aveux obtenus par la torture et déclara qu’il valait mieux pardonner à dix coupables que de faire mourir un innocent. A défaut de pouvoir obtenir l’acquittement, Wiër plaida une commutation de la peine, afin de leur sauver la vie. «Pensez-vous» s’écria-t-il, «qu’il y ait au monde une misère plus grande que la leur? Ces pauvres femmes ne souffrent-elles pas assez pour que vous vous ingéniez à les faire souffrir davantage? Si elles vous paraissent mériter un châtiment, rassurez-vous: leur maladie suffit… Quant au bois et aux fagots servant à brûler les innocents, ils pourraient être employés à meilleur usage».

Tel fut le langage courageux de Jean Wiër à une époque qui n’était pas toujours faite pour le comprendre. Il fut lui-même traité de magicien sournois et redoutable, parfois même en butte à des poursuites. Mais certaines personnes commencèrent à l’écouter et son maître, Guillaume de Clèves, fit supprimer, du moins pour un certain temps, la torture et l’épreuve du feu. Jean Wiër peut donc être compté parmi les précurseurs de la psychiatrie moderne et parmi les pionniers qui, tels les Pinel et Guislain, améliorèrent le sort des aliénés.

Jean Wiër fut aussi un praticien distingué. Il publia des ouvrages consacrés aux maladies épidémiques, telle la suette ou le scorbut, dont il décrivit une forme particulière (« varena – loopende varen ») se caractérisant par une enflure et distention périodique du corps. Il traça aussi un tableau fort complet de la coqueluche.

(p.96) Charles de l’Escluse

Charles de l’Escluse ou Clusius (1526-1609), originaire d’Arras, étudia d’abord à Louvain le droit et les langues, avant de se rendre à Montpellier après un court passage à Wittemberg (Allemagne) où il rencontra Mélanchton. Tout en s’appliquant à la médecine, il prit goût à la botanique (Fig. 54) au contact de Guillaume Rondelet, chez qui il logea. Parcourant tous les pays d’Europe, il noua des relations avec la plupart des savants de son temps. Il fit encore de fréquents séjours à Louvain et dans les Pays-Bas. Il passa ensuite quelques années à la cour de Maximilien II d’Autriche et fut chargé par cet empereur de diriger le jardin botanique. Médecin de Rodolphe, successeur de Maximilien, il se dégoûta de la vie à la cour et passa six ans en solitaire à Francfort, se plaignant amèrement des suites d’une luxation de la hanche qui l’empêchait désormais de vagabonder dans la montagne. Mandé à Leyde en 1593, il y enseigna la botanique, pour y mourir le 4 avril 1609 à l’âge de 83 ans.

Charles de l’Escluse tira sans doute profit du travail dégrossissant de Dodonée, mais s’intéressa davantage aux plantes du bassin danubien, à celles d’Espagne et aux plantes exotiques. C’était un observateur scrupuleux qui n’aimait pas trop se fier au témoignage des autres et qui ne croyait vraiment que ce qu’il avait vu de ses propres yeux. Il enrichit la botanique en doublant le nombre des plantes connues. En plus du Livre des plantes de Dodonée, il traduisit les traités de botanique de Garcia da Orta (1567), de Nicolas Monardes (1574 et 1579), de Christoval A Costa (1574), et de Pierre Belon (1589 et 1605). Son ouvrage le plus original se rapporte à la flore d’Espagne, d’Autriche et de Hongrie; il parut chez Plantin en 1576 et en 1583. Ses œuvres complètes sortirent des presses plantiniennes d’Anvers (1601) et de Leyde (1605).

Matthias de Label

Matthias de Lobel ou Lobelius (1538-1616), naquit à Lille et fut coiffé du bonnet de docteur en médecine à Montpellier (Fig. 55). Il s’établit à Anvers et entra ensuite au service de Guillaume d’Orange à Delft. Revenu après la mort du Taciturne à Anvers, il passa ensuite au service des Etats-Généraux mais fut appelé à Londres par Jacques Ier pour y occuper les fonctions de préfet des jardins royaux, où il développa la lobélie qui porte son nom, et mourut en 1616. Il publia plusieurs ouvrages de pharmacologie et de botanique, illustrant ces derniers en empruntant des figures à Dodonée et à Clusius. Discutant des synonymies des anciens et des modernes, il releva plusieurs erreurs des commentateurs de Dioscoride et de Mattioli. Dans les familles naturelles, il distingua d’une manière plus tranchée, bien qu’on lui ait quelquefois contesté cet honneur, les monocotylédones des dicotylédones. Avec Dodonée et Clusius, il peut être compté parmi les précurseurs des botanistes modernes.

Jean-Baptiste Van Helmont

(p.106)

En 1616, Van Helmont se fixa à Bruxelles, où les années malheureuses de sa vie commencèrent. Entraîné dans une controverse avec le jésuite Roberti, à propos du traitement des blessures par le magnétisme animal, il se vit censuré par la faculté de théologie à la demande de plusieurs médecins combattant ses idées et jalousant sa renommée. Pour Roberti, qui s’en était pris vivement à un petit traité de l’Allemand Glocenius préconisant l’usage de l’onguent de Paracelse, les guérisons obtenues étaient non naturelles mais diaboliques. Van Helmont, dans un mémoire publié à son insu, tout en reprochant à Glocenius d’avoir travesti la doctrine de Paracelse, estimait la mesure de censure prise à l’égard de Glocenius totalement injustifiée. Ceci mit le feu aux poudres et l’écrit de Van Helmont fut à son tour décortiqué. Le Grand Inquisiteur madrilène chargea le tribunal ecclésiastique de Malines d’ouvrir une instruction qui (p.107) devait durer dix ans car le procureur, assez satisfait des explications fournies par Van Helmont, pria les accusateurs d’expliciter leurs griefs ce qu’ils mirent du temps à faire. En 1630, alors que le procès semblait devoir commencer, plusieurs personnes intervinrent en faveur de Van Helmont et notamment Marie de Medicis, qui vivait en exil à Bruxelles. Guy Patin, ce méchant pamphlétaire, affirma le premier: «Les jésuites le voulaient brûler pour magie, la reine mère le sauva … ». L’ex-régente de France, femme ambitieuse mais peu intelligente, s’étant brouillée avec son fils Louis XIII après la fameuse «journée des Dupes», avait dû s’exiler mais aspirait toujours au pouvoir, ce qui exigeait un dauphin qu’Anne d’Autriche, sa belle-fille, attendait en vain depuis des années. Marie de Medicis, dévorée d’impatience à Bruxelles, ne cessa d’adresser des médecins de grande réputation à sa belle-fille. Van Helmont fut également pressenti. Il écrivit (Bibl. Nat. de Paris, 6204, fol. 247, p. 208) au père Mersenne à Paris: « Que le Roy est tel qu’un chacun lui doit bien être affectionné et lui souhaiter longue vie, heureux sceptre et un fils qui lui ressemble». Il propose ses services à la Reine Anne «qui jusqu’ores n’a eu d’enfants» en ajoutant «qu’on lui procure un mémoire des médecins de la Chambre sur le cas de la reine, afin d’en donner son avis, sans que les médecins du Roy sachent que c’est pour consulter les étrangers». On ignore si Van Helmont eut l’occasion d’examiner Anne d’Autriche ou de lui être de bon conseil. Ce dauphin tant attendu, le futur Roi Soleil, ne vit le jour qu’en 1638. Bouvard, un médecin qui voulait s’en approprier tous les éloges, clama avec tant de véhémence que la Reine était devenue grosse grâce à ses soins, que Richelieu dut intervenir pour que ce bavard ne perdit pas sa place.

Quoi qu’il en soit, Marie de Medicis fut sans doute reconnaissante à Van Helmont de son intervention, car aussi longtemps qu’elle résida en Belgique, Van Helmont ne fut plus inquiété. En 1635, dès le départ de la régente pour l’Angleterre et Cologne, Van Helmont fut arrêté et interné au couvent des Frères Mineurs à Bruxelles où les dominicains, appelés à la rescousse, ne trouvèrent rien de pernicieux dans ses écrits. En réalité, de longue date, on ne doutait plus de son orthodoxie mais cette société fragile, qui avait difficilement trouvé son équilibre intérieur, ne pouvait tolérer que des conceptions paracelsiennes déjà condamnées vinrent à nouveau troubler les esprits. Van Helmont fut donc libéré mais se vit confiné à domicile avec défense de reprendre la plume.

(p.112) Pourquoi l’Occident n’a-t-il pas connu un épanouissement aussi complet que l’éclatant réveil de la Renaissance avait permis d’espérer? Il faut d’abord constater que les universités, hormis le rayonnement de Padoue, Rome et Montpellier, par ailleurs moins brillant qu’auparavant, ne participèrent guère à la vie et à la recherche scientifique. Comme pendant la Renaissance, ces institutions se cantonnèrent dans leur mission strictement éducative et didactique, à partir de programmes arrêtés une fois pour toutes et en tremblant à l’idée de devoir les modifier à la lumière des nouvelles découvertes. Paris sous le Roi-Soleil en est une illustration typique: alors que les arts et les lettres y brillaient d’un vif éclat, la recherche médicale n’y passionnait guère les esprits.

(p.112) Arnold Guelinckx

Une seconde entrave au progrès de la médecine fut le sentiment de tranquillité fragile des intellectuels dans les pays catholiques. Durement secoués par les querelles religieuses, ils ne retrouvaient que lentement leur équilibre. Le concile de Trente commençait à peine à faire sentir ses effets et le clergé à rétablir sa discipline intérieure. Les souverains ne cessaient d’édicter des ordonnances, invitant leurs sujets à ne plus troubler la paix intérieure retrouvée. Toutes idées nouvelles risquaient d’être tenues pour dangereuses. A côté de Van Helmont, Arnold Guelinckx qui, à la faculté des arts, professa un cartésianisme aigu et se déclara partisan résolu de la méthode expérimentale de Francis Bacon, se vit rendre la vie impossible et dut s’expatrier. Il ne s’agissait toutefois pas d’un retour à l’immobilisme moyenâgeux. On restait ouvert aux nouveautés, mais il fallait que leur vérité éclate au grand jour avant de les adopter. Des découvertes comme celles de Copernic et de Galilée, pourtant reçues auparavant, furent remises en discussion, pour ne resevoir droit de cité qu’au début du XVIIIe siècle.

/Le 18e siècle/

(p.125) Quoi qu’il en soit, il n’y eut aucune germanisation de la Belgique sous les Habsbourg autrichiens. Les Belges jouissaient d’une entière liberté linguistique. Les ordonnances viennoises étaient transmises aux autorités dans la langue de leur choix. L’administration et la justice s’exerçaient dans les langues du pays, même si le français était la langue officielle. A l’heure où la culture et la diplomatie françaises brillaient d’un vif éclat, ce phénomène sociologique n’avait rien d’étrange. Il ne faut donc pas s’étonner que le français devint la langue de la cour de Charles de Lorraine et des salons de la capitale. La francisation qui devait envahir davantage les classes bourgeoises sous le régime français, trouva donc déjà des racines profondes sous les Autrichiens.

(p.126) Sydenham (1624-1689) émit le premier l’idée de la spécificité des maladies et essaya de les classer. Son exemple fut suivi par bien d’autres et ‘aussi chez nous. A la fin du siècle naquirent ainsi les premières nosographies. Ces efforts louables se soldèrent cependant par un échec, car avant de classer les maladies, il eut d’abord fallu les connaître avec précision. On donna ainsi le nom de maladies à des syndromes ou à des symptômes disparates.

(p.135-137) Jean Palfin

Jean Palfin (1650-1730) se range parmi les chirurgiens les plus importants de son temps (Fig. 89). Né à Courtrai, il reçut sa première formation de son père, Gilles Palfin, qui appartenait à la corporation des chirurgiens barbiers. Sans doute à l’instar de Vésale, pour s’instruire davantage, escalada-t-il de nuit le mur du cimetière de l’église Saint-Martin pour y dérober des ossements. Il fut surpris par la garde et ne dut son salut qu’à la fuite. Il se rendit à Paris où il suivit les leçons de maîtres éminents, tels Devaux, Geoffroi, Duverney, et Winslow. De retour au pays, il s’établit à Ypres (1683) où il dut se soumettre de nouveau à tous les stages et aux épreuves requises. Ceci ne l’empêcha pas de retourner souvent à Paris.

(p.137) Il inventa un forceps, très utile à la sortie de la tête et permettant de terminer plus rapidement des accouchements laborieux.

(p.144) Dans la nouvelle bourgeoisie ralliée au césarisme napoléonien, Jean-Philippe de Limbourg (natif de Theux), fut l’un des conseillers les plus écoutés du département.

(p.147) La Belgique sous la domination française

La médecine sous la République

Les sans-culottes qui s’opposèrent aux troupes impériales et à l’action des émigrés, furent d’abord accueillis avec une certaine sympathie, car ils arboraient la devise: liberté, égalité, fraternité. Toutefois, l’heure de l’indépendance n’avait pas encore sonné pour notre pays. Les envahisseurs se livraient au pillage, au même titre que les armées qui les avaient précédées. Les combats se succédèrent avec des fortunes diverses. Après la victoire des Français à Jemappes (1792) et la défaite de Dumouriez à Neerwinden (1793), la France triompha définitivement avec Jourdan à Fleuras (1794). Ainsi, tour-à-tour, nos populations goûtèrent-elles les joies amères de la souveraineté populaire et les rigueurs d’un ordre absolutiste rétabli. La Belgique, jadis établie en rempart contre les visées de la France, se vit du jour au lendemain transformée en plate-forme de départ des futures équipées de nos voisins d’outre-Quiévrain.

Les vainqueurs de 1789, flanqués de commissaires du peuple, se promettaient de faire disparaître chez nous toutes les traces du despotisme ancien, notamment à l’aide d’une campagne antireligieuse effrénée. Les églises furent transformées en «Temples de la Raison», en salles de spectacle ou en dépôts de munitions, les couvents fermés, les prêtres et les religieuses pourchassés, les biens des possédants ou des ennemis du régime pillés ou vendus à l’encan. Les richesses de nos palais, églises et musées, prirent par convois entiers le chemin de la France, où ils devaient orner le Louvre et d’autres musées et ne nous revenir plus tard que dans une faible proportion. Toutes nos organisations corporatives disparurent par l’application, le 18 août 1792, du décret 2 du 17 mars 1791. Celui-ci supprimait aussi les maîtrises et jurandes corporatives de nos communautés de chirurgiens et de pharmaciens. Nos collèges médicaux se virent également supprimés. En France, on mit fin au recrutement des Maîtres-es-Arts, tant futurs chirurgiens que philiâtres, licenciés ou docteurs en médecine. Cependant, nos écoles d’anatomie et (p.148) de chirurgie, ne disparurent pas immédiatement, car elles répondaient à des besoins impérieux, ce qui devait d’ailleurs les aider à se reconstituer plus rapidement par la suite. L’université de Louvain s’efforça de poursuivre ses activités en invoquant la liberté d’association.

Lorsque la Convention annexa la Belgique en 1794, on caressa l’espoir que la situation s’améliorerait, mais l’opposition du clergé alla grandissante et la persécution religieuse reprit sous le Directoire. Si la liberté du culte ne fut pas supprimée, l’Etat prétendit en régler l’exercice et la soumettre à son intérêt. Les Confréries et les corporations religieuses épargnées jusqu’alors furent supprimées. On interdit aux prêtres de percevoir des taxes culturelles et de se mêler des fonctions réservées aux officiers de l’état civil. On leur imposa le serment républicain et de haine à la royauté en déportant ceux qui refusaient de s’y soumettre. Tous les chapitres séculiers, bénéfices simples, séminaires, ainsi que toutes les corporations laïques des deux sexes furent abolis définitivement. Le 4 brumaire de l’an VI (25 octobre 1797), l’administration centrale du département de la Dyle, considérant qu’il ne devait plus y avoir, dans toute l’étendue de la République, qu’un seul mode d’instruction publique, arrêta que l’enseignement public devait cesser immédiatement à l’université de Louvain. Déjà menacée en 1794, l’université avait transféré ses archives aux Pays-Bas, où elles furent hélas perdues ou dispersées. La ville de Louvain fut frappée d’une contribution de guerre de deux millions de florins, dont l’université était partiellement redevable. Sa résistance à ces exactions fut un des prétextes qui servirent à la fermeture. Comme nous l’avons vu, le Professeur G. Buesen fut enfermé à la prison de la Porte de Haï. Vounck fut arrêté à son tour, frappé à coups de crosse et déporté à Péronne, d’où on le libéra après quelques semaines pour mener à bien la liquidation de la dette de guerre et remettre de l’ordre dans les affaires. La mort de son collègue Vander Belen (24 avril 1794) avait reporté tout le fardeau sur ses épaules. Après que l’université fut fermée, Vounck, épuisé par le surmenage, mourut de chagrin le 20 mars 1799. Le recteur, Havelange, et de nombreux professeurs furent déportés à l’île de Ré et à Cayenne, d’où plusieurs ne devaient jamais revenir. Ainsi disparut cet établissement qui, pendant quatre siècles, s’était rendu utile à la science et à la patrie.

(p.148) J. Henri Matthey

La mise en adjudication des biens de l’Eglise profita à des spéculateurs et des républicains qui s’enrichirent facilement et qui occupèrent par la suite de hautes fonctions. Ces nouveaux propriétaires étaient évidemment de chauds partisans de la République et ne manquaient pas d’en chanter les louanges, car à travers toute l’histoire, on retrouve des hommes prêts à acclamer les nouveaux maîtres, pour s’assurer une position avantageuse. Tel fut aussi le cas de J. Henri Matthey de Maaseik (1742-1796), d’abord chirurgien dans l’armée autrichienne et qui avait acquis sa licence médicale à Louvain en 1776 (Fig. 107). En 1771 il avait publié

(p.149) une intéressante brochure consacrée aux soins à donner aux noyés. Il devint médecin fonctionnaire de la ville d’Anvers (1783) et prélecteur de son école d’anatomie. Son désir d’y enseigner la clinique chirurgicale ayant indisposé le magistrat et ses confrères, il fut tout heureux, lorsque les Français occupèrent la métropole, de se voir installé dans un fauteuil municipal. Dès 1794, il fut nommé officier municipal et bientôt (1795) maire de la ville. Il ne cessa de donner de nombreux gages de sa fidélité au nouveau régime. Il fut présent à toutes les fêtes et à toutes les spoliations. Il tint pour justes tous les impôts de guerre qui frappèrent la ville et trouva ses concitoyens trop peu zélés à remplir les coffres de la République. Il se fit le délateur de tous les absents, mena la chasse aux curés et aux rares couvents que Joseph II avait laissé subsister. Lorsque, le 17 août 1794, les Français fêtèrent la réouverture de l’Escaut (déjà réouverte en 1792), Matthey, les yeux pleins de larmes, les remercia pour cet acte libérateur et émit le vœu de voir notre pays réuni pour toujours à la France. Aussi, lorsque J.H. Matthey, en passant l’Escaut, succomba le 9 octobre 1796 à une attaque d’apoplexie, très peu d’Anversois versèrent des larmes!

Une forte coalition s’étant formée contre la France, une nouvelle loi décréta la conscription obligatoire alors que les levées, même au temps des Espagnols et des Autrichiens, avaient toujours été volontaires dans notre pays. La réaction du peuple, surtout à la campagne, fut brutale et violente. Comment, en effet, espérer que nos compatriotes soutiendraient un régime impie contre un ennemi extérieur qui promettait de rétablir la liberté du culte? Les paysans armés de piques et de fourches attaquèrent les postes municipaux, brûlèrent les registres de l’état civil contenant les noms des conscrits et s’attaquèrent aux convois de l’intendance. Le mouvement, né dans le pays de Waes, s’étendit au Hageland, à la Hesbaye et surtout à la Campine. Mal armée, après deux mois de lutte acharnée, la révolte fut écrasée dans le sang à Hasselt (4 décembre 1798). Ainsi prit fin la Guerre des Paysans.

La répression fut générale, n’épargnant même pas les intellectuels, car le grand élan de fraternité que la Révolution avait voulu engendrer ne dura guère. La plèbe, les meneurs, les commissaires du peuple se montrèrent souvent féroces et plusieurs de nos savants durent fuir devant la tourmente. Tandis qu’on assistait à une refonte totale de nos institutions, certains esprits, nourris aux vues de ceux qui proclamaient que «doit être heureuse la nation gouvernée par la philosophie», espéraient voir fleurir les lettres, les arts et les sciences, et suivre des voies nouvelles. Au pays de Liège, par exemple, où les salons parisiens avaient déjà eu plus d’emprise sur les esprits que l’Aufklärung germanique, on digérait mieux cette révolution venue de France encore que beaucoup d’intellectuels y avaient dû prendre le chemin de l’exil.

Beaucoup d’esprits jeunes brûlaient cependant du désir de sortir de l’ornière, sans voir flétrir le patrimoine acquis. Ce n’était pas facile puisque tous les centres de la vie intellectuelle et scientifique étaient supprimés.

(p.151) L’essor de notre industrie textile et du commerce ralentit bientôt à la suite du blocus continental exercé par l’Angleterre, après Trafalgar (1805). Les restrictions alimentaires commencèrent à faire sentir leurs effets, les réquisitions et les taxations (p.152) reprirent de plus belle. La conscription enfin, appela chaque année davantage de nos jeunes gens sous les armes, pour participer contre leur gré à des campagnes lointaines. Napoléon ayant pressé un peu trop fort le clergé à chanter la gloire de son règne, les relations entre l’Eglise et l’Etat s’assombrirent et la révolte contre le «despote sanguinaire» devint de plus en plus menaçante. Puis, ce furent les dernières campagnes, la débâcle et la bataille de Waterloo où un grand nombre de nos compatriotes, levés à la hâte par les deux parties, succombèrent. Plus tard, une légende napoléonienne devait renaître dans notre pays, car des centaines de milliers de nos soldats avaient parcouru l’Europe sous son égide et transmis à leurs enfants les souvenirs de cette épopée extraordinaire. Ce fut ainsi que ce souverain étranger, tantôt aimé, tantôt haï, mais presque toujours admiré, prit place dans la galerie des portraits des souverains de notre pays.

(p.160) Le royaume des Pays-Bas

La Belgique sous Guillaume Ier

Après l’écroulement de l’Empire, le Congrès de Vienne (1815) décida d’ériger au nord de la France un état fort, à même de mieux contenir les éventuelles velléités agressives de cette dernière contre l’Europe. Ainsi fut reconstituée, quoique dans un cadre plus restreint, la Gaule Belgique, le pays de Lothaire ou la Belgique bourguignonne. Guillaume Ier souhaitait réunir les provinces septentrionales et méridionales des anciens états belgiques en assurant des droits égaux à tous les citoyens de ces deux communautés-sœurs qui, à la suite de la Réforme et de la Contre-Réforme, étaient presque devenus étrangères l’une à l’autre. Il fallait de plus combler le fossé creusé au Sud par la fermeture de l’Escaut. La population du Sud, par ailleurs, dépassait de loin celle du Nord, les Flamands seuls étant déjà plus nombreux que les Hollandais. Par l’union nouvelle, le royaume comptait deux fois plus de catholiques que de protestants. Il fallait dès lors beaucoup de doigté pour satisfaire les droits et les espoirs des uns, calmer les appréhensions des autres.

Guillaume Ier se mit courageusement à la besogne, voyant clairement tout le bénéfice que notre industrie pouvait procurer à la marine et au commerce extérieur. Les colonies hollandaises pouvaient en outre ouvrir de nouveaux débouchés aux manufactures. Il entreprit un effort considérable pour favoriser en Wallonie l’extension de notre industrie métallurgique, l’exploitation de nos centres miniers, nos verreries, ainsi que l’industrie textile dans tout le pays. Nos compatriotes s’étaient bien préparés à vivre cet essor en creusant au siècle précédent, de nombreux canaux et en améliorant le réseau routier. Notre pays connut donc bientôt une nouvelle période de prospérité et Anvers retrouva une activité portuaire qu’elle n’avait plus connue depuis la fin du XVIe siècle. Ceci n’alla pas sans susciter de vives inquiétudes à Rotterdam où l’on commençait à se demander qui profiterait finalement de cet effort en faveur de l’industrie belge, que le souverain n’hésita d’ailleurs pas à nourrir de sa cassette personnelle.

Le roi, en dépit de son goût modéré pour les lettres et les arts, (p.161) entreprit également un gros effort de lutte contre l’analphabétisme, en créant des écoles, en transformant les lycées en athénées, en rétablissant l’enseignement supérieur par la fondation de trois universités, mais en enlevant à cette occasion à l’Eglise la mission didactique et éducative qu’elle avait assumée au cours de longs siècles. Comme l’université de Louvain ne retrouva plus les prérogatives de l’ancienne école, le souverain s’aliéna l’Eglise dès les débuts. L’Eglise lui manifesta une opposition encore plus ouverte lors de la création à Louvain, en 1824, d’un collège philosophique qui faisait apparaître Guillaume sous les traits d’un Joseph II.

En même temps, l’emprise hollandaise se manifesta au gouvernement, où l’on ne comptait que trois Belges parmi les douze ministres. D’autre part, il n’y avait qu’un seul ambassadeur belge. Les garnisons se composaient en majorité de Hollandais, ce qui donnait l’impression d’une occupation ou d’une colonisation. Les Hollandais envahissaient les administrations, tandis que le roi montrait une tendance fâcheuse à néerlandiser un pays où la langue et l’état d’esprit des classes dirigeantes restaient nettement orientés vers la France. Ainsi, tout doucement, une unanimité se réalisa entre les Belges pour réclamer à partir de motivations différentes et souvent opposées des réformes profondes de l’état que le roi dirigeait en personne. En effet, Guillaume Ier écoutait à peine la voix de ses conseillers et s’il se montrait prompt à prendre des initiatives d’ailleurs quelquefois excellentes, il se révélait hésitant à corriger celles-ci, lorsque des récriminations légitimes lui parvenaient. Au lieu de les satisfaire rapidement, il tergiversa longuement, donnant l’impression de ne le faire qu’à son corps défendant.

Les libéraux, de leur côté, n’étaient pas dupes de la politique progressiste inaugurée par le roi, entreprise dans une perspective non issue des principes de 1789, mais conformément à une politique éclairée, rappelant en tous points celle de Joseph II et que d’ailleurs tous les rois de la Restauration imposaient «en souverains» au peuple. Dès lors, on s’orienta rapidement vers une organisation fédérale des Pays-Bas, vers un véritable état bourguignon, ou «royaume des deux Belgiques», comme on a cru devoir l’appeler un moment, à moins qu’une étincelle ne vint mettre le feu aux poudres, ce qui hélas, devait se produire. Ainsi, à l’exemple de Joseph II, ce souverain dont les bonnes intentions ne doivent pas être mises en doute, se lamenta-t-il, comme son devancier autrichien, sur l’ingratitude de ses sujets. Le premier avait agi avec trop de précipitation et de dureté, le second avec trop d’obstination et sans souplesse.

(p.162)

L’arrêté du 15 septembre 1816 fut certainement un progrès dans l’organisation des universités, mais comme il fallait s’y attendre, il eut ses défenseurs et ses adversaires. Comme Louvain ne se vit pas rétabli dans ses prérogatives traditionnelles, une opposition grandissante se manifesta dans le clergé et dans la population en grande majorité catholique. L’éviction de Bruxelles comme ville universitaire irrita les milieux progressistes de la capitale et ne contribua pas peu à unir les efforts des libéraux et des catholiques contre le nouvel ordre établi. La question des langues ne posa point de problème, car le latin resta obligatoire dans les universités. Ceci limita leur fréquentation au début, car il fallait, pour entreprendre des études universitaires et notamment médicales, connaître le latin, enseigné dans les athénées qui venaient d’être créés, ou encore, avoir fréquenté les lycées à l’époque française, ce qui était rarement le cas. La question la plus difficile resta celle du recrutement du personnel enseignant, que l’on devait choisir parmi ceux qui avaient reçu eux-mêmes une instruction supérieure et qui avaient donc, pour la plupart, été formés à l’ancienne école de Louvain. On ne retint d’ailleurs que les personnalités connues pour la modération de leurs idées et de leurs opinions, tandis que les anciens professeurs furent presque systématiquement écartés, ce qui amena d’emblée les autorités ecclésiastiques à prendre leurs distances vis-à-vis du nouveau pouvoir. On ne trouva d’ailleurs pas assez de candidats dans le pays et on eut dès lors recours à plusieurs professeurs allemands, hollandais et français.

(p.172) L’émulation médicale après 1830

Au lendemain de la Révolution, le corps médical belge témoigna d’une véritable émulation scientifique. De nombreuses associations scientifiques virent le jour et on lut avidement toutes les revues médicales étrangères, surtout les publications françaises. Tout texte médical venant

(p.173) de Paris, fut immédiatement reproduit chez nous. Ces éditions pirates reproduisaient souvent jusqu’aux fautes typographiques des éditions originales. Ainsi, on réimprima même des dictionnaires médicaux comprenant plus de cinquante volumes, ce qui suscita bien sûr la colère et les protestations justifiées des éditeurs français. Il fallut une loi sur la contrefaçon (1854) pour mettre fin à ces abus. Toutefois, ce zèle intempestif de nos jeunes carabins, mené de complicité avec celui de quelques imprimeurs en quête d’une fortune rapide, fut bénéfique pour la médecine de notre pays. Le progrès de la médecine et les découvertes scientifiques devinrent ainsi le sujet de discussions animées au sein des sociétés médicales qui se constituaient un peu partout dans le pays. L’émulation fut générale.

(p.183) Bruxelles

- Seutin (1793-1852) s’était déjà distingué comme chirurgien sous l’Empire (Fig. 136). Seutin, né à Nivelles, avait reçu son instruction de futur officier de santé à l’école secondaire de médecine de Bruxelles tout en accomplissant un stage à l’hôpital Saint-Pierre (Fig. 137 et 138). Il reçut brillamment ses grades à Paris, partit comme aide-major à l’armée du Main et participa à la campagne de Saxe. A Dresde et à Leipzig, il exerça ses talents dans les ambulances de la grande armée et se fit remarquer par Larrey qui s’intéressa à lui et devait plus tard souligner ses mérites. Il se distingua encore en soignant les blessés à la bataille de Waterloo. Docteur en médecine de l’université de Leyde, il devint en 1823 chirurgien en chef de l’hôpital Saint-Pierre à Bruxelles où il se fit remarquer à la fois par son audace, son calme et la sûreté de ses gestes. Chirurgien en chef de l’armée belge, il se distingua par sa maîtrise au siège de la citadelle d’Anvers et fut appelé peu après à occuper la chaire de clinique chirurgicale à l’université de Bruxelles. Il fut toujours partisan d’une chirurgie conservatrice. Exécutant les amputations hautes de la cuisse, il s’efforça d’épargner la jointure de la hanche. Il pratiqua plus tard une résection sous-périostée de l’humérus avec succès, car l’os regénéra complètement. Mais ce fut surtout par son bandage amidonné, (p.184) tantôt amovible tantôt inamovible, qu’il devait acquérir une grande célébrité (Fig. 139). Dans le traitement des fractures, par l’application d’un appareil de contention léger facilement renouvelable, on put ainsi éviter aux blessés une longue immobilisation entraînant l’ankylose des jointures et étant quelquefois à l’origine d’infections ou de gangrène. Grâce au bandage amidonné, les blessés pouvaient circuler tout en ne compromettant pas la consolidation osseuse. Seutin allait bientôt appliquer son appareil au traitement d’autres lésions: grosses contusions, luxations, ostéites et arthrites d’origine variée. Il défendait sa méthode avec une rare persévérance contre ceux qui continuaient à préconiser une immobilisation prolongée. Il entreprit une grande tournée à travers l’Europe pour démontrer et vulgariser sa méthode et visita successivement l’Allemagne, la Russie, la Turquie, la Grèce, l’Italie et alla même en Afrique du Nord. Partout il reçut un accueil triomphal et répandit ainsi le bon renom de son école et aussi celui de la Belgique à l’étranger. Son accueil en Russie fut particulièrement chaleureux. Reçu par le tsar, il fut invité par celui-ci à soigner des soldats russes rassemblés dans un camp. Devant les résultats obtenus, le tsar, émerveillé, félicita publiquement le chirurgien belge et ordonna l’emploi des bandages amovo-inamovibles dans l’armée russe alors en campagne dans le Caucase. Il fut aussi le chef d’une école de futurs chirurgiens et les Deroubaix, Pigeolet, Simonart et Pourcelet propagèrent à leur tour à travers le pays et à l’étranger la nouvelle méthode. Seutin, qui avait abordé presque tous les problèmes de la chirurgie, laissa une réputation si grande qu’elle devait un peu écraser celle de ses successeurs, qui ne furent cependant pas sans mérite.

(p.206) Le chirurgien qui illustra le mieux la faculté et même la chirurgie belge vers le milieu du siècle, fut incontestablement Maximilien René Michaux (1808-1891) d’Avennes (Fig. 221). Après avoir enseigné l’anatomie, il se forma à Paris aux écoles de Dupuytren, Roux et Velpeau ainsi qu’à Heidelberg, où il fut promu docteur en chirurgie « magna cum laude ». Il occupa ensuite la chaire de chirurgie à Louvain et eut le don d’infuser la science à ses auditeurs, par une parole à la fois incisive et vibrante. Opérateur remarquable, il joignait à ses connaissances anatomiques parfaites, un grand sang-froid et une main forte et délicate. Il sut agir avec force et douceur à la fois, « fortiter et suaviter », à une époque où le chloroforme n’était pas encore utilisé et où l’amphithéâtre chirurgical (p.207) présentait encore une physionomie terrifiante, particulièrement dans le domaine de la chirurgie faciale. Michaux procéda ainsi à l’exérèse d’une tumeur de la parotide, grosse comme une tête d’enfant, à la résection complète du maxillaire supérieur (1840) et enleva un grand nombre de polypes naso-pharyngiens (entre 1843 et 1867) par voie transpalatine, en fendant la voûte palatine sur toute sa longueur et en appliquant une . technique qui lui valut une réputation universelle. Lorsque le chloroforme reçut droit de cité en Europe, sa technique devint encore plus brillante. Cet homme qui, à son corps défendant, avait dû si souvent se montrer cruel, témoigna plus d’une fois de sa très grande sensibilité intérieure. Ainsi, après avoir opéré avec succès un enfant atteint d’une grave affection, il lui tapota la joue à son réveil en lui disant: « C’est fini, mon petit, te voilà guéri!» On vit alors un petit corps glisser de son lit ensanglanté, soulever une petite blouse toute râpée pour en retirer deux sous, se tourner vers son chirurgien et lui dire: «Monsieur, c’est pour vous, puisque vous m’avez guéri»! Le baron Michaux accepta ces deux sous sans dire un mot, parce qu’il n’aurait su parler, l’émotion lui serrant la gorge. Il ne put empêcher des larmes de couler sur ses joues. Au cours de sa brillante carrière opulente, jamais honoraires ne lui ont fait autant de plaisir, que ces honoraires de l’innocence et de la pauvreté. C’est en ces termes qu’un de ses confrères, ayant assisté à la scène, rapporta cette anecdote du temps de la chirurgie héroïque!

(p.216) En 1900, A. van Gehuchten et Charles Nelis découvrirent dans le ganglion noueux du vague, chez un animal atteint de la rage, des lésions permettant de poser le diagnostic précoce de cette affection qui frappait le public d’une sainte terreur. Il est impossible d’énu-mérer ici les nombreux travaux de van Gehuchten et de ses élèves sur l’origine et la terminaison des nerfs crâniens. Grâce aux méthodes de fixation et de coloration de Golgi, Weigert, Nissl, Bielschowsky et d’autres, la constitution du tissu nerveux fut mieux mise en évidence. Les travaux de A. van Gehuchten intéressaient les faisceaux de la moelle épinière, les voies olfactives et acoustiques, le faisceau longitudinal postérieur, les connections vestibulaires centrales et les pédoncules cérébelleux. Ils conduisirent à la découverte du second noyau d’origine du nerf oculomoteur externe, appelé plus tard noyau de van Gehuchten. En 1903, le maître louvaniste décrivit pour la première fois la dégénérescence wallérienne indirecte, ce qui évita bien des erreurs dans l’interprétation des recherches faites par la méthode de Marchi. Avec Pavlov, van Gehuchten étudia encore les voies optiques descendantes réflexes en précisant les connections des fibres tectobulbaires et tecto-protubérantielles.

(p.218) (…) La découverte de la voie extrapyramidale à côté de la voie pyramidale directe, l’orienta vers la pathologie nerveuse. Aujourd’hui que les fonctions des corps striés et que le mécanisme du tonus musculaire se sont considérablement enrichis, la conception de van Gehuchten demeure vraie dans ses grandes lignes, comme d’ailleurs, en physiopathologie, ses vues sur le mécanisme des différents réflexes, restent à la base de toute la pathologie du système nerveux. Bien que non chirurgien, van Gehuchten imagina des techniques chirurgicales qu’il fit réaliser par les meilleurs chirurgiens de son temps, dans le but de guérir certaines affections nerveuses ou d’en atténuer les douleurs insupportables. C’est donc à juste titre qu’il prit place parmi les pionniers de la neurochirurgie. Il engagea Charles Goris à pratiquer plusieurs interventions délicates à la base du cerveau. Avec Albin Lambotte, il publia en 1912 le résultat de dix interventions pour supprimer la compression de la moelle. Dans les cas de paralysie spas-tique, pour diminuer la contracture des paraplégiques, van Gehuchten modifia l’opération de O. Foerster, qui consistait à sectionner les racines postérieures de la moelle. Il obtint d’aussi bons résultats en faisant sectionner les racines radiculaires à leur origine, une intervention plus facile et moins traumatisante. En 1903, il avait proposé l’arrachement du trijumeau dans la névralgie essentielle de ce nerf. Plus tard, il préconisa la résection rétrogassérienne, prenant place avec Spiller et Frazier parmi ceux qui donnèrent à la neurotomie sa base expérimentale et scientifique.

(p.219) Fr. De Beule (1880-1949), qui répandit la méthode de van Gehuchten à l’étranger, publia en 1923 cinquante-trois observations de malades opérés par cette méthode. La plupart des travaux d’A. van Gehuchten et de ses élèves parurent dans La Cellule et surtout dans Le Névraxe, revue qu’il fonda en 1900 et dont les quartorze volumes parus renferment des travaux neurologiques remarquables. Un arbre élevé en honneur des travaux qu’A, van Gehuchten présenta à Moscou à l’institut de l’Académie des Sciences,y rappelle encore aujourd’hui le souvenir de notre grand compatriote. Son nom reste aussi attaché à la loi de la polarisation dynamique du neurone, à savoir que dans les conditions normales, l’influx nerveux parcourt les dendrites en direction du corps cellulaire, tandis que par ailleurs il chemine dans «l’axone», ou cylindraxe en direction cellulifuge. Il fut parmi les fondateurs de la Société de Neurologie en Belgique, la plus ancienne de ce genre. Le Journal de Neurologie fut crée en 1896 par JJ. Crocq (1824-1898) avec la collaboration d’A. van Gehuchten et de Xavier Francotte (1854-1931). Le nom de JJ. Crocq reste attaché au trophœdème du pied en cas de syringomyélie («le pied enflé de Crocq»). Notons encore qu’A, van Gehuchten fut un des premiers en Belgique à utiliser la cinématographie médicale comme moyen de documentation, de recherche, de diagnostic et d’enseignement de la neurologie, dont aujourd’hui la télévision accroît encore la portée.

(p.222-224) Jules Bordet

Au début du siècle, on s’aperçut clairement que le début de la pénétration microbienne précédait parfois de plusieurs jours les manifestations cliniques du mal et que les réactions immunologiques naturelles ou acquises présentaient un intérêt grandissant dans le diagnostic et le traitement. Les modifications sériques survenant avant les symptômes cliniques d’une maladie allaient jouer un rôle important dans l’identification des germes microbiens au cours d’une épidémie infectieuse ou dans celles où l’agent causal des infections n’était pas encore reconnu. C’est dans ce domaine que nos médecins belges se sont surtout illustrés et d’abord Jules Bordet (1870-1961), le maître de l’école belge d’immunologie (Fig. 257 et 258). L’activité scientifique de Jules Bordet portait sur des sujets variés, tels la coagulation du sang, l’anaphylaxie, la découverte avec Octave Gengou (Fig. 259), en 1904, du cocco-bacille de la coqueluche (Bordetella pertussis) que l’on observe au début de la maladie, avant que la coqueluche ait pris son aspect clinique particulier. A ce moment, le germe est particulièrement abondant, ce que Bordet et Gengou mirent en évidence après l’avoir longtemps cherché en vain durant la phase aiguë de la maladie. Jules Bordet, qui avait longtemps travaillé à l’Institut Pasteur à Paris dans le laboratoire de Metchnikoff, découvrit dans le sang des individus immunisés à côté de Palexine naturelle, une substance spécifique qu’il appela sensibilisatrice, trait d’union entre la bactérie et l’alexine, permettant de sensibiliser le germe et d’activer l’alexine. Bordet détermina aussi que le sérum de certains animaux immunisés réunit les microbes envahissants en amas et provoque le phénomène d’agglutination spécifique, utilisé pour établir le diagnostic de certaines maladies infectieuses. Après ces travaux, entrepris en 1895, Bordet publia en 1900 et en 1901 les règles fondamentales et les techniques de la déviation du complément, qui furent à la base de la réaction sérobiologique de la syphilis. La connaissance du rôle du spirochète de la syphilis, sa découverte subséquente dans les organes du nouveau-né hérédo-syphilitique et son utilisation comme antigène, permirent en 1906 à Wassermann, Neisser et Bruch de réaliser l’application de la réaction de Bordet-Gengou au diagnostic de la syphilis. Plus tard, cette réaction porta le nom de Bordet-Wassermann. Les nombreux travaux que Jules Bordet consacra à la bactériologie et à l’immunologie lui valurent en 1919 l’octroi du Prix Nobel. Il devint le chef d’une grande école et parmi ses nombreux collaborateurs et élèves il convient de rappeler Octave Gengou qui travailla à l’ombre du grand maître et que l’on retrouva associé à la plupart de ses travaux. Ernest Rénaux (1885-1966) était un bactériologiste distingué (Fig. 260), tandis que Paul Bordet (Fig. 261) dirige avec talent l’école bruxelloise dans la voie que lui a tracée son père.

(p.230) Un autre chirurgien remarquable de l’époque fut Robert Danis (1880-1962) (Fig. 285). En chirurgie thoracique, il améliora l’instrumentation de Braun, palliant ainsi à la rétractibilité du poumon lors de l’ouverture de la plèvre. En 1906, il construisit avec Léopold Mayer un petit masque qui s’adaptait hermétiquement à la bouche du malade. Grâce à ce masque, on pouvait faire régner la pression intrathoracique désirée de l’air alvéolaire, lors de l’ouverture de la plèvre, sans gêner l’administration de chloroforme. En 1914, s’inspirant de ses travaux sur les anastomoses vésiculaires, il remplaça chez l’animal un fragment de cholédoque par un fragment de veine. En 1909, il préconisa Panesthésie régionale en insensibilisant par exemple le plexus sacré, par l’introduction de la solution anesthésiante dans les trous du sacrum. Avec Depage, (p.231) il perfectionna la technique de l’amputation du sein cancéreux, en montrant la nécessité d’extirper la tumeur à partir de l’aisselle, pour éliminer tous les premiers relais ganglionnaires envahis par le mal. Comme Georges Debaisieux à Louvain, Robert Danis étudia le traitement chirurgical de certaines affections vasculaires et contribua à préciser les techniques de la chirurgie du sympathique, prônées par René Leriche. Il démontra la possibilité de suturer bout-à-bout les extrémités des segments artériels et de remplacer un segment artériel par un segment veineux. Cet esprit ingénieux et ce chercheur infatigable fut un des derniers grands chirurgiens pratiquant toute la chirurgie. Il s’intéressa également à la chirurgie osseuse, pour laquelle, comme Lambotte, il construisit lui-même ses instruments. Il fut l’inventeur des vis hélicoïdales et d’un coapteur qui porte son nom.

Un autre chirurgien méritant à Bruxelles, fut Albert Hustin (1882-1967) (Fig. 286). En 1911, il signala dans les perforations gastro-duodénales, le tintement métallique lors de l’auscultation de l’épigastre (le signe de Hustin). Il attira l’attention sur la pression douloureuse, dans ces mêmes cas, du cul de sac de Douglas, exercée au cours du toucher rectal. Hustin précisa aussi le clapotage intestinal, permettant de déterminer le siège de l’obstruction au niveau du colon. Son nom reste avant tout attaché à la technique de la transfusion sanguine, après que Landsteiner eut résolu le problème des incompatibilités sanguines, auxquelles Paul Moureau (1904-1968) apporta sa contribution. Pour effectuer une transfusion correcte, il fallait éviter la coagulation du sang du donneur avant son arrivée chez le receveur. Albert Hustin démontra que l’adjonction de citrate de soude permettait d’éviter cette coagulation. Sa technique, imaginée quelques mois avant la première guerre mondiale, fut renouvelée par les Américains en 1915, par les Allemands en 1916 et par les Français en 1917. On put dès lors emmagasiner d’abondantes réserves de sang humain à basse température, ce qui entraîna plus tard la création des centres de la Croix-Rouge où d’abondantes réserves de sang humain, rendues incoagulables et fournies par des donneurs anonymes, furent rassemblées.

Radiologie et radiothérapie

Les examens radiologiques ne constituaient au début du siècle qu’un curiosum dont les manipulateurs enthousiastes ne saisissaient pas d’emblée tous les dangers. Les jésuites Thirion et Lucas entreprirent les premiers essais au laboratoire de physique du collège des jésuites à Louvain, en étudiant la transparence aux rayons X de divers antiseptiques employés dans les pansements. Henri Van Heurck, professeur-directeur du jardin botanique d’Anvers, décrivit le premier la technique et les applications diverses des rayons X et fut l’inventeur du premier écran renforçateur. Jules Jean Liévin De Nobele (1866-1946) de Gand (Fig. 287), observa le premier une radiodermite chez un jeune homme qui donnait des représentations de radioscopies et montrait sa (p.232) main à l’écran (1897). P. Gérard inventa la radiographie stéréoscopique qui rendit tant de services dans l’extraction de corps étrangers. La Société belge de Radiologie fut créée en 1906 par dix-sept médecins sous la présidence de De Nobele qui enseigna la radiologie et la physiothérapie à Gand jusqu’en 1935. Joseph Kluynens (1868-1924) en fut le premier vice-président, Bienfait le secrétaire général et Hauchamps le trésorier. Ce dernier fut aussi le secrétaire de rédaction au Journal de Radiologie qui parut presqu’en même temps. Un des radiologistes les plus éminents de cette période héroïque fut Etienne Henrard (1870-1941) à Bruxelles, le champion de la stéréoradiographie qui, avec le père Lucas s.j. de Namur, mit au point une méthode de repérage géométrique des corps étrangers opaques aux rayons X.

(p.234)

Oto-rh ino- la ryng ologie