L'impérialisme français en Belgique, une peste pour notre pays: la vérité en histoire

La France, ennemie de la Belgique depuis plus de 700 ans…

PLAN

1 Analyses

2 Documents

1 Analyses

Hans Van de Cauter, LA BELGIQUE, UNE COLONIE FRANCAISE? – BELGIË, EEN FRANSE KOLONIE?, 18/06/2012

LA BELGIQUE, UNE COLONIE FRANCAISE?

On ne pouvait ignorer à l’approche des élections françaises que les médias du régime antibelge et surtout ceux de la « communauté française » – en l’occurrence, la désignation est plus appropriée que celle de « Fédération Wallonië-Bruxelles » – ont suivi l’événement avec un intérêt plus qu’ordinaire. Il semblait comme si la Belgique était devenue le 120ème département – ou la 28ème région – de France. Toutefois, ne serait-ce déjà bien plus une réalité à l’heure actuelle que nous ne le pensons ? Ou est-ce une coïncidence que nos banques, notre secteur de gaz et d’électricité ainsi qu’une grande partie de notre secteur d’alimentation sont aux mains de Français?

Dans ce texte, nous examinerons la colonisation politique (et non économique) de la Belgique par la France, qui se manifeste surtout dans le sud du pays.

La Belgique est située à la croisée de deux (anciennes) grandes puissances, l’Allemagne et la France. Tout au long de notre histoire nationale, avant la Révolution belge de 1830, la France a essayé d’agrandir son influence dans nos régions. Après la fondation du Deuxième Empire Allemand en 1871, l’Allemagne l’a fait aussi, mais ces tentatives ont (probablement) pris fin avec l’effondrement de l’impérialisme allemand en 1945.

Le Traité de Verdun (843) – Het verdrag van Verdun (843)

1 LES ORIGINES : L’EMPIRE DU CENTRE

À la mort de Charlemagne (843) son empire – qui incluait la plupart de l’Europe de l’Ouest – fut partagé entre ses trois fils. L’Empire du Centre, qui revenait à Lothaire, englobait dans le Nord un territoire plus grand que l’actuel Benelux (à l’exception du comté de Flandre, qui devenait un fief français) dont le Rhin constituaient les frontières nord et est. Le centre de l’Empire comprenait un territoire, plus grand que l’actuelle Alsace-Lorraine. Au sud, cette région comprenait la Bourgogne, la Provence et la plus grande partie de l’Italie du Nord, y compris la Corse. Certaines parties de la Suisse actuelle appartenaient également à l’Empire du Centre. A l’ouest de ce Royaume se développait le noyau de ce qui est aujourd’hui la France, à l’est le noyau de l’Allemagne actuelle. L’Empire du Centre a rapidement été absorbé par ces deux territoires : en l’an 870 (traité de Meerssen), la division fut presque totale.

2 LES ROYAUMES BOURGUIGNONS

Cependant, la Bourgogne a échappé à cette division. L’histoire de la Belgique est étroitement liée au développement de cette région. Déjà en 407, le premier Royaume de Bourgogne a été fondé par les Bourguignons près de Worms, un Royaume qui a finalement été détruit par les Romains. Le deuxième Royaume (443-534) a été fondé dans la région de l’actuelle Bourgogne et fut finalement annexé à l’Empire des Francs, dont il fit partie jusqu’en 843.

les Francs: une tribu germanique - de Franken : een Germaanse stam

Entre parenthèses, les Francs constituent un peuple germanique apparaissant sous la forme d’une confédération de tribus au moment des grandes invasions. Une partie d’entre eux a joué un rôle central dans l’histoire française, des Pays-Bas, de la Belgique et de l’Allemagne à compter de leur sédentarisation en Gaule Romaine . Ils ont donné leur nom à la France et aux Français (Wikipedia). Les Belges francophones sont donc en grande partie d’origine germanique…

Par le traité de Verdun, la Bourgogne a été divisée entre la France et l’Empire du Centre. Pendant les divisions de l’Empire du Centre le (troisième) royaume bourguignon a connu une renaissance (855-863). À la fin du 9ième siècle, il y avait trois Etats qui portaient le nom de Bourgogne : deux royaumes et un duché (° 888). Finalement, les deux royaumes furent absorbés par le Saint-Empire romain, sauf le comté de Bourgogne qui s’est formé en 867 (et qui fut un fief allemand jusqu’au 13ième siècle). Le duché tomba sous le pouvoir des rois français. En 1363, les ducs de Bourgogne ont réussi à acquérir le comté. Encore une fois, les Bourguignons ont essayé de transformer leurs possessions un (cinquième) Royaume.

Charles le Téméraire - Karel de Stoute (1433-1477)

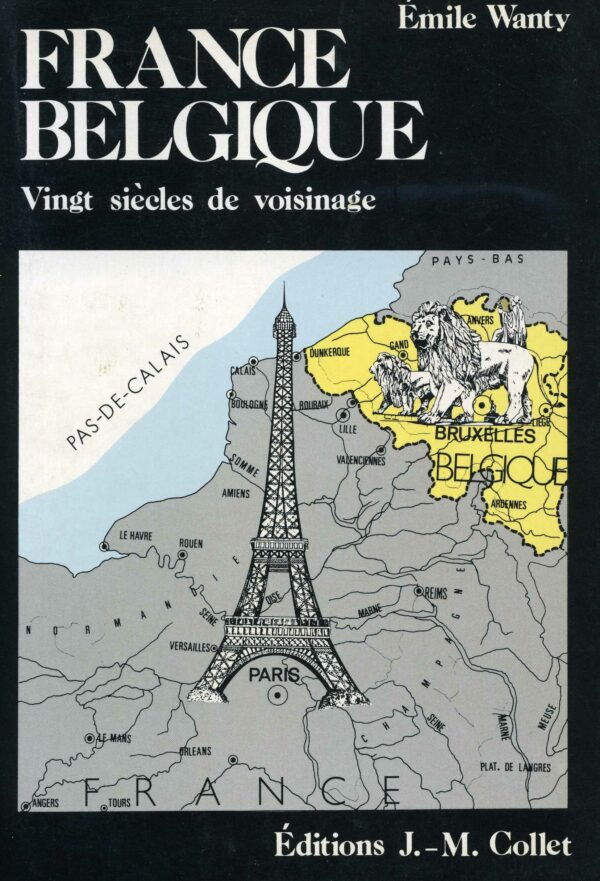

Dans la période entre 1363 et 1477, les ducs de Bourgogne ont acquis, par mariages, par successions et par rentes, un empire composé de deux blocs : d’une part la Bourgogne historique au Sud, d’autre part, une zone plus grande que l’actuel Benelux au Nord. La tentative d’unification des deux territoires par Charles le Téméraire – pour restaurer partiellement l’Empire du Centre – échoua en 1477, quand celui-ci perdit la bataille de Nancy contre le Roi de France.

Lorsque le pouvoir bourguignon a atteint son apogée, l’empire bourguignon englobait (environ) le Bénélux actuel élargi par de grandes parties de la France actuelle (tant au Nord, qu’à l’Est et au Centre) voire d’une partie de l’Allemagne de l’Ouest. La principauté de Liège (qui englobait entre autres les provinces actuelles de Liège et du Limbourg) n’en faisait partie que durant une courte période et deviendrait ensuite un Etat indépendant jusqu’en 1795.

Bourgogne - Bourgondië (1477)

- LES ANNEXATIONS FRANCAISES JUSQU’AU 19ième SIECLE

Rappelons au lecteur que la nation belge est plus vieille que le Royaume de Belgique. Après la fondation de la Belgique par les ducs de Bourgogne au Moyen Âge, le territoire passa ensuite – au cours du 15ème siècle – en mains bourguignonnes. Le 4 novembre 1549, la Sanction Pragmatique fut éditée, par laquelle les Pays-Bas bourguignons devenaient juridiquement un pays un et indivisible.

Il y a un siècle, l’éminent historien néerlandais Huizinga remarqua: “Les Pays-Bas méridionaux [lire: la Belgique] devenaient à presque tous les égards la vraie extension, quoique coupée des deux côtés, de l’empire bourguignon. » (J. HUIZINGA, “Uit de voorgeschiedenis van ons nationaal besef”, De Gids, éd. 76, 1ère partie, 1912, p. 487). Ainsi, il précisait d’abord que le Royaume de Belgique fut, comme on l’a indiqué, né de l’héritage bourguignon, mais aussi qu’au cours des siècles la Belgique avait perdu des territoires. Evidemment, le territoire perdu ne passait pas seulement à la Hollande, qui était reconnue comme un Etat indépendant en 1648, mais aussi, et surtout, à la France.

Les territoires historiquement belges suivants ont été annexés par la France au 15ème et au 16ème siècle: la Bourgogne (1477), Metz et Verdun (1552), Franche-Comté (1648), Lothaire (1648/1733), le comté d’Artois (1659), des parties de la Picardie et du Hainaut (1659), Dunkerque (1662), Lille (1668), Strasbourg et des parties du Luxembourg (1684). La Belgique a aussi perdu des territories à l’avantage de la Prusse, mais dans une moindre mesure (par exemple des parties du Luxembourg en 1815).

La Bataille de Fleurus (1794): une victoire française contre les Autrichiens en Belgique – de Slag bij Fleurus (1794): een Franse overwinning tegen de Oostenrijkers in België (1794)

A la fin du 18ème siècle, la France révolutionnaire déclencha une guerre contre les Pays-Bas habsbourgeois (autrichiens). De ce fait, la Belgique a été incorporée dans la France pour une période de plus de 20 années. Au 19ème siècle, la France a essayé d’annexer la Belgique – ou à tout le moins a planifié une telle démarche – en 1830, 1860 et 1880. Après l’échec de l’annexation territoriale, la France a soutenu le mouvement “wallon” (lire: francophone) et, ensuite, dans la deuxième moitié du vingtième siècle, le mouvement “flamand”.

- LES DEUX GUERRES MONDIALES

Avant la Première Guerre Mondiale (1905-1914), la campagne de propagande française a atteint un nouveau point culminant, notamment par l’octroi de subsides à certains journaux francophones belges, par des investissements dans des Expositions Universelles belges etc. Le wallingant Jules Destrée – qui ne participa cependant pas à ce mouvement pro-français – et le mouvement “wallon” trouvèrent un nouveau symbole en France: le coq. Jamais dans l’Histoire de la Belgique ce symbole n’avait été utilisé à des fins nationalistes. Le drapeau “wallon” était né.

L’invasion allemande de la Belgique du 4 août 1914 effaça de façon abrupte le statut de neutralité qui était imposé à notre pays par les grandes puissances depuis 1839. La Belgique se battit alors aux côtés du Royaume-Uni et de la France contre l’Empire allemand. Néanmoins, la Belgique n’était pas dans le camp des alliés. La France et la Grande Bretagne n’ont fait qu’aider notre pays, dont ils garantissaient la neutralité. Lorsque la guerre se termina en 1918, les Belges pouvaient choisir entre la neutralité et une alliance. Il va de soi que le prestige des alliés avait fort augmenté et que l’Allemagne – le pays qui avait détruit la Belgique et désorganisé sa politique – avait perdu tout son crédit de l’avant guerre.

Dans ce contexte, le 7 septembre 1920, un accord militaire franco-belge fut conclu. Selon les flamingants, cet accord était – et ils n’avaient pas tort – une expression de l’expansionisme français. Entretemps, l’on sait que la Cour royale belge y fut opposée. En 1933 – suite à la prise du pouvoir par les nazis en Allemagne –la peur d’une intervention préventive de la France prit de l’ampleur dans des cercles diplomatiques belges (Bruno DE WEVER, Greep naar de macht, Tielt, 1994, pp. 192-194). Le 24 avril 1937, l’accord fut résilié et la Belgique revenait à sa politique de neutralité.

La Deuxième Guerre Mondiale mit de nouveau un terme à cette neutralité. Lorsque les troupes allemandes franchirent la frontière belge le 10 mai 1940, la Belgique fit appel à la France et au Royaume Uni. L’avancée allemande progressa rapidement et à la fin du mois de mai, l’armée belge fut totalement encerclée par les troupes allemandes. Le 25 mai 1940, cette situation causa une rupture entre le Roi Leopold III et ses ministres. Selon le gouvernement belge, la Belgique devait continuer la lutte en tant qu’allié de la France et du Royaume Uni. A l’encontre cet argument, le Roi défendait le point de vue que ces deux pays n’étaient que les “garants” de la neutralité belge. Il ne voulait pas que l’armée belge – dont la situation était devenue désespérée – fût sacrifiée pour les intérêts franco-anglais. Le 28 mai 1940, le Roi capitula. L’Etat-major et le gouvernement français le haïssait pour cette raison. Lors d’une allocution diffusée à la radio, le Premier Ministre français Paul Reynaud appellait cette soi-disant “trahison” un acte “sans précédent dans l’Histoire”. En passant, il reprocha subtilement au Roi belge d’avoir attribué la même valeur à un mot français qu’à un mot allemand jusqu’au 10 mai 1940 [il faisait référence au statut de neutralité que la Belgique avait adopté en 1937].

Sous pression française, le Premier Ministre belge, Pierlot, fut obligé de lire une déclaration par laquelle il avoua que le Roi avait commis une erreur, qu’il avait rompu son serment constitutionnel et s’était placé sous l’autorité de l’occupant. Ce fut la base de la “Question Royale”, qui influencerait l’Histoire de notre pays dans l’après-guerre.

- LA DEUXIEME MOITIE DU 20ième SIECLE

En 1945, le nationalisme flamand, qui s’était compromis par sa collaboration avec l’occupant allemand avait apparement tout à fait disparu. En apparence seulement, vu que les sanctions pour la collaboration (la soi-disant “répression” – mais il s’agit d’un terme qui a été inventé par les flamingants pour accuser à tort les autorités belges d’avoir infligé des peines excessives) étaient très clémentes (à la différence des sanctions en France et en Allemagne). Plusieurs collaborateurs condamnés à mort obtinrent une atténuation de leur peine, voire un pardon. Grâce à cela, les nationalistes flamands pouvaient se réorganiser à partir de 1950 et le mouvement antibelge “flamand” fut ranimé de façon remarquable au cours des années 1950. Cette reprise allait de pair avec une renaissance tout aussi remarquable des ressentiments wallingants gauchistes.

5.1. LA QUESTION ROYALE

Le 7 mai 1945, l’armée américaine libéra la Famille Royale, qui fut arrêtée par les Allemands le 7 juin 1944. Après la libération de la Belgique en septembre 1944, le Parlement avait décidé de confier au Prince Charles la régence du Royaume. Bien que le Roi eût souhaité rentrer en Belgique, les ministres furent divisés sur la question: les catholiques étaient pour, les autres contre. Cette situation provoqua l’éclatement de la coalition gouvernementale. Le 19 juillet, une loi fut adoptée visant à ne pas autoriser le retour du Roi sans que le parlement belge ne se prononce sur la fin de “l’impossibilité de régner” qui avait été décrétée par le gouvernement Pierlot en juin 1940, suite à la capitulation. Après les élections de 1949, une coalition entre catholiques et libéraux se mit en place. Ce gouvernement organisa, le 12 mars 1950, une consultation populaire sur le retour du Roi sur le trône.

Le résultat était que 57,68 % des Belges se déclaraient en faveur du retour du Roi (contre 42,32 % qui y étaient opposés). Les régionalistes “wallons” et “flamands” soulignent le fait que 72,2 % des soi-disant “Flamands” s’étaient montrés favorables au souverain tandis que 58 % des soi-disant “Wallons” y étaient opposés. Pourtant, dans toutes les provinces belges – hormis en Liège et au Hainaut – une majorité était en faveur du retour du Roi. Mais même dans la province de Liège, l’arrondissement de Verviers votait « oui » à 60 %. Les élections de juin 1950 amenèrent les sociaux-chrétiens seuls au pouvoir et mirent fin à l’impossibilité de régner du Roi. Léopold III revint le 22 juillet 1950. Entretemps, des manifestations et des grèves furent organisées, surtout par la FGTB, les socialistes, les communistes et le mouvement “wallon”. La tension atteignit son comble lorsque, le 30 juillet 1950, trois hommes furent abattus par la gendarmerie lors d’un meeting à Grâce-Berleur en banlieue liégeoise. Face aux violences, Léopold III prit la décision de transmettre ses pouvoirs à son fils Baudouin qui devint Prince Royal le 31 juillet 1950 (le prince devint “lieutenant général du Royaume” le 11 août 1950). À la suite de l’abdication de son père le 16 juillet 1951, Baudouin devenait le lendemain 17 juillet 1951 le cinquième Roi des Belges.

Quel était le rôle de la France durant cette période mouvementée?

Fin juillet 1950, quelques réunions eurent lieu à Liège, réunissant des syndicalistes socialistes, rejoints ensuite par des représentants d’autres partis politiques et du mouvement wallon. Parmi eux se trouvait un certain André Renard, dont on reparlera ci-après. Les révolutionnaires envisageaient la création d’un gouvernement “wallon”. La tâche de ce gouvernement aurait été d’entamer le processus menant à la scission du pays. Le gouvernement “wallon” aurait bénéficié d’une certaine sympathie de la part de la Grande-Bretagne où l’attitude du Roi pendant le deuxième conflit mondial avait été sévèrement critiquée. Un document, datant de 1964, précisa à cet égard : « en 1950, au moment de la question royale, il fut envisagé de constituer un gouvernement provisoire wallon, chargé de convoquer les Etats Généraux de Wallonië […] Le consul général de France, Jules-Daniel Lamazière avait, par ordre de son ambassadeur, promis le concours de deux régiments français pour soutenir le nouveau gouvernement wallon…» (F. SCHREURS, Quelques figures d’ancêtres, la famille Schreurs, Tome II, Liège, 1964, p. 118).

5.2. LES ANNEES SOIXANTE

C’était de nouveau André Renard qui était la figure de proue pendant la grève contre la Loi Unique de Gaston Eyskens en 1961, ce qui fit de lui un héros du mouvement “wallon”. Renard était même l’un des inventeurs du système (inconstitutionnel) de la fédéralisation. Trois ans plus tôt, il déclara:

« Notre cœur reste attaché à la France. Nous avons foi dans cette France qui, pour nous, est éternelle. […] C’est pourquoi nous terminons comme nous l’avons commencé, en criant : Vive la France ! » (André Renard dans « La Wallonië » le 13 juillet 1958). Par qui Renard fut-il inspiré? Par des agents français? Peut-être. Quoi qu’il en soit, le thème mérite une recherche beaucoup plus approfondie que celle qui a effectuée jusqu’à ce jour.

La résurgence subite du mouvement flamand dans les années 60 a été influencée par l’arrivée au pouvoir de Charles De Gaulle en France en janvier 1959. L’historien belge Vincent Dujardin le commenta ainsi (« Saga Belgica », Le Soir, juin 2008) : « D’après des rapports émanant de la Sûreté, [le Président De Gaulle] aurait de façon indirecte financé les partisans du “Walen buiten”, ce qui a conduit le gouvernement belge à s’opposer à une visite de sa part en Belgique en 1968 ».

La France, qui s’opposait au début du 20ème siècle à la néerlandisation de l’université de Gand aurait donc été partisane de la scission d’une université bilingue? Ce paradoxe n’est compréhensible que si l’on sait que vers 1910 la France espérait placer sous sa tutelle l’ensemble de la Belgique comme Etat satellite tandis que 60 années plus tard – la frontière linguistique fut délimitée entretemps – elle s’était concentrée sur le Sud de notre pays (et Bruxelles).

De Gaulle au Québec/in Québec (1967)

Cela explique pourquoi en 2009 la presse “belge” rapporta que le défunt Ministre d’Etat Hugo Schiltz de la Volksunie (le précurseur de la N-VA) estimait que les services secrets français étaient co-responsables de la radicalisation du nationalisme flamand en Belgique. Il n’y a d’ailleurs aucune raison de penser que la France agirait différemment à sa frontière Nord qu’au Québec (Canada), où elle soutenait – ou soutient toujours – le mouvement séparatiste. Lors d’une allocution à Montréal en juillet 1967, le président français De Gaulle prononça ces paroles historiques mais très peu diplomatiques: “Vive le Québec libre !”. Une semaine avant, il avait révélé à son fils le caractère explosif de cette phrase. Mais, selon De Gaulle, c’était nécessaire de le dire parce qu’il s’agissait de la dernière chance pour la France de se repentir de la “trahison” de la France. Il voulait dire que, selon lui, la France avait abandonné aux Britanniques quelques dizaines de milliers de colons français durant la Guerre de Sept Ans (1756-1763). La conscience historique française est donc très grande. La France aurait-elle déjà pardonné à la Belgique d’avoir acquis le Comté de Flandre au Moyen Âge, pourtant une dépendance française depuis des siècles?

Deux années avant ses déclarations au Québec – c’est-à-dire en 1965 – De Gaulle confia au ministre français de l’information, Alain Peyrefitte, ce qui suit:

« Si un jour une autorité politique représentative de la Wallonië s’adressait officiellement à la France, ce jour-là de grand cœur nous répondrions favorablement à une demande qui aurait toutes les apparences de la légitimité […] La politique traditionnelle de la France a toujours tendu à rassembler en son sein les Français de l’extérieur : la Wallonië a été exclue de ce rassemblement par un accident de l’Histoire. Elle a pourtant toujours vécu en symbiose avec nous, et ce depuis Alésia [où Vercingétorix fut battu par les troupes romaines en 52 avant J.C.] jusqu’au 18 juin 1940 [le jour de la capitulation de la France dans la Deuxième Guerre Mondiale] en se rangeant rapidement dans notre camp. C’est un drame pour le peuple wallon dont le passé est si remarquable de dépendre aujourd’hui d’un autre peuple qui ne fera rien d’autre que de l’étouffer en attendant de l’absorber un jour…»

En outre, l’ingérence française en Belgique ne se limitait et ne se limite pas aux affaires communautaires. Le 25 mars 1960, Georges Laperche, un professeur liégeois, partisan de l’indépendance de l’Algérie fut assassiné de façon brutale par les services secrets français. Deux autres Belges échappaient au même sort: chez l’un l’explosif avait pu être désamorcé et l’autre fut alerté par l’attentat commis contre Laperche (‘Libération’ du 24 mai 2001).

- DEVELOPPEMENTS RECENTS

Depuis la crise politique belge qui monta au début de ce siècle, Paris montre un intérêt plus que normal pour la politique intérieure belge. Dans ce processus, les Français peuvent également s’appuyer sur des politiciens “belges”. Ainsi, Daniel Ducarme, l’ancien « ministre-président » de la région bruxelloise et ancien président du MR déclara le 15 décembre 2007 dans les journaux Le Soir, La Libre Belgique et Libération: « Dans l’hypothèse où la Flandre […] continuerait à faire se dégrader les rapports nord-sud [alors] je militerai en faveur de la création d’un système d’association avec la France ».

Le 13 septembre 2010, des membres du PS français offrirent assistance au PS “belge” pour le cas où un Etat croupion “Wallonië-Bruxelles” serait créé. Beaucoup moins connu est le fait que le PS publia dès 2007 une brochure consacrée au rattachisme. On pouvait y lire qu’il n’y avait désormais plus qu’une seule alternative à la scission de la Belgique (“une Belgique résiduelle”), mais que “le rattachement/la réunion à la France était […] également aussi crédible, rassurant et attractif que la première hypothèse…” (P. HUBERT, Etat de la question; le rattachisme: une conviction en progrès en Wallonië?, Bruxelles, Inst. Em. Vandervelde, 2008, p. 8). Nous voulons souligner que le PS, tout comme les autres partis antibelges, est subsidié par le contribuable belge, ce qui est remarquable puisqu’il s’agit de clubs privés dont la constitution belge ne fait même pas état. Il en va de même pour des institutions séparatistes ou régionalistes comme l“l’Institut Emile Vandervelde” ou “l’Institut Jules Destrée”.

Le 2 septembre 2010, Philippe Moureaux (PS), auteur de nombreuses réformes de l’Etat, déclara que dans le contexte du processus de la scission de l’Etat belge, la cohésion entre la soi-disant “Wallonië” et Bruxelles devait être renforcée. Et il y ajouta: “on pourrait […] s’appuyer sur la France. Je ne trouve pas idiot d’y réfléchir”. Une semaine plus tard, Guy Spitaels, également membre du PS, s’interrogea: “Se rattacher à la France ? C’est une solution défendable, […] J’ai essayé de servir la Belgique comme vice-Premier. Mais y suis-je affectivement attaché ? Je ne cherche pas de subterfuge, ma réponse est non.” (Guy Spitaels, ancien “ministre-président” de la région wallonne et Ministre d’Etat, Le Soir, 9 septembre 2011).

En 2011, des agents français entreprirent une mission en Belgique lors de laquelle ils ont interrogé maints politiciens, journalistes et professeurs belges et dont a résulté un rapport volumineux sur la “question belge” (voir notre article là-dessus).

L’on sait également que des “rattachistes” notoires – ceux qui veulent “réunir” la “Wallonië” à la France – sont soutenus ouvertement par des politiciens français. Jean-Luc Mélenchon, le candidat de l’extrême gauche aux présidentielles déclara à la RTBF d’être “fou de joie” si les “Wallons” se “rattachaient” à la France (LLB, 15.04.12). La candidate du Front National, Marine Le Pen, a fait une déclaration semblable pendant la campagne présidentielle de 2012. D’ailleurs, elle avait déclaré un an plus tôt, à l’occasion de la fête nationale belge (20 juillet 2011) que si la “Flandre” devenait indépendante, une hypothèse de plus en plus réaliste selon Le Pen, “la République française s’honorerait d’accueillir en son sein la Wallonië”.

Le coq "wallon": un symbole français - de "Waalse" haan: een Frans symbool

Certes, on peut juger ces déclarations insignifiantes, mais Mélenchon et Le Pen ont obtenu des millions de voix aux élections présidentielles françaises. De plus, le RWF, un parti “rattachiste” écrivit il y a peu de temps: “Il faut savoir que notre président fondateur Paul-Henry Gendebien envoie ses ouvrages […] aux plus hautes personnalités françaises, dont des Ministres qu’ils soient de droite ou de gauche […] On serait étonné du nombre de remerciements accompagnés de quelques mots d’adhésion à notre projet, d’encouragement ou plus simplement de sympathie qu’il a reçus en retour…” (communiqué de presse du 14 avril 2012).

On veut bien le croire. Des « rattachistes » belges sont les bienvenus au Sénat français où ils ont été accueillis il y a quelques années sans que quelqu‘un en Belgique ne s’en soit ému. Le quotidien Le Soir écrivait à l’époque: “Il a fallu changer de salle car plus de cent personnalités avaient répondu à l’invitation. A l’entrée, ils recevaient une brochure intitulée «La scission de la Belgique», rédigée par François Perin et éditée par l’antenne française des rattachistes. Dans la salle, il y avait évidemment des sénateurs dont deux anciens ministres, des généraux, deux ambassadeurs et un haut fonctionnaire des Affaires étrangères, mêlé en 1967 au fameux voyage du général de Gaulle au Québec («Vive le Québec libre !»).” (Le Soir, 18 janvier 1997).

En passant, le B.U.B. souligne que mener une propagande contre l’Etat belge avec de l’aide étrangère constitue un délit punissable (l’article 135bis du Code pénal).

CONCLUSION: La colonisation politique (et économique) de la Belgique par la France fait partie d’une très ancienne géopolitique impérialiste française. Cette pensée politique est inspirée par la “théorie des frontières naturelles”, qui implique la volonté de s’offrir des frontières naturelles (à savoir: le Rhin). A travers les siècles, les moyens et la tactique ont changé, mais le but est resté le même. On peut confirmer avec une quasi-certitude que, si la Belgique implosait, la soi-disant “region wallonne” chercherait d’une manière ou d’une autre à se rapprocher de la France. Il existe déjà des indices en ce sens. Evidemment, l’expansion française ne se limiterait pas au sud de la Belgique, mais engloberait également (et au moins) Bruxelles, Fourons et les communes à facilités. Il va de soi que dans ce scénario un Etat croupion “flamand” n’aurait parfaitement rien à dire.

Par ailleurs, on ne peut perdre de vue que la Belgique a déjà perdu le Limbourg néerlandais et le Grand-Duché de Luxembourg, abandonnés à la Hollande en 1839. La Belgique perdit déjà la Flandre zélandaise et le Brabant septentrional avant. La Prusse, quant à elle, s’était accaparée de la Rhénanie. De la Grande Belgique médiévale s’étendant de Breskens à Bâle et de Düsseldorf à Amiens, il n’en reste déjà pas grand’ chose à l’heure actuelle.

En d’autres termes, les nationalistes « flamands » qui militent pour la destruction de la Belgique sont en réalité au service du Quai d’Orsay à Paris et sont par conséquent les meilleurs alliés de l’impérialisme français.

BELGIË, EEN FRANSE KOLONIE?

Je kon er in de aanloop naar de Franse presidentsverkiezingen moeilijk naast kijken: de anti-Belgische regimemedia, en vooral die in de “Franse gemeenschap” – de benaming is in casu toepasselijker dan de “Communauté Wallonië-Bruxelles” – schonken aan dit evenement een meer dan gewone belangstelling. Het leek wel alsof België het 102de departement – of de 28ste regio – van Frankrijk was geworden. Maar is dat vandaag al niet meer het geval dan we denken? Of is het soms toeval dat onze banken, onze gas- en elektriciteitsector alsook een groot deel van onze voedingssector in Franse handen zijn?

In deze tekst bespreken we niet de economische, maar de politieke kolonisatie van België door Frankrijk, die vooral in het zuiden van het land waarneembaar is.

België ligt op het kruispunt van twee (gewezen) grootmachten, Frankrijk en Duitsland. Doorheen heel onze nationale geschiedenis, dus van vóór de Belgische revolutie van 1830, heeft Frankrijk zijn invloed in onze streken proberen te vergroten. Duitsland deed dat ook na 1871, maar aan die pogingen kwam (vermoedelijk) een einde met de ineenstorting van het Duitse imperialisme in 1945.

Le Partage de l'Empire carolingien au Traité de Verdun/De opdeling van het Karolingische Rijk bij het verdrag van Verdun (843)

- VOORGESCHIEDENIS : HET MIDDENRIJK

Bij de dood van Karel de Grote (843) werd zijn Rijk – dat het grootste deel van West-Europa omvatte – opgedeeld tussen zijn drie zonen. Het zogenaamde Middenrijk, dat Lotharius toekwam, omvatte in het noorden een territorium, groter dan de huidige Benelux (met uitzondering van het graafschap Vlaanderen, dat een Franse leen werd), waarvan de noord- en oostgrens de Rijn was. Het centrum van het Rijk omvatte een territorium, groter dan het huidige Elzas-Lotharingen, het Zuiden een gebied dat liep over Bourgondië, de Provence, het grootste deel van Noord-Italië m.i.v. Corsica. Ook delen van het huidige Zwitserland waren behoorden tot het Middenrijk. Ten westen van dit Rijk ontwikkelde zich de kern van wat vandaag Frankrijk is, ten oosten ervan de kern van het huidige Duitsland. Het Middenrijk ging al snel op in deze twee staten: in het jaar 870 (verdrag van Meerssen) was de verdeling bijna totaal.

- DE BOURGONDISCHE RIJKEN

Bourgondië ontsnapte echter aan deze opdeling. De geschiedenis van België is nauw verweven met de ontwikkeling van dit gebied. Al in 407 werd door de Bourgondiërs het eerste Koninkrijk Bourgondië in de streek van Worms gesticht, dat uiteindelijk door de Romeinen ten gronde gericht werd. Het tweede Koninkrijk (443-534) werd gesticht in de streek van het huidige Bourgondië en uiteindelijk geassimileerd in het Frankische Rijk, waar het tot 843 deel van zou uitmaken.

Tussen haakjes, de Franken zijn een Germaans volk dat tijdens de periodes van de grote volksverhuizingen bestond in de vorm van een stammenconfederatie. Een deel van hen speelde vanaf hun nederzetting in Romeins Gallië een grote rol in de geschiedenis van Frankrijk, Nederland, België en Duitsland. Zij hebben hun naam aan Frankrijk en de Fransen gegeven (Wikipedia). De Franstalige Belgen zijn dan ook grotendeels van Germaanse oorsprong…

Bij het verdrag van Verdun werd Bourgondië opgedeeld tussen Frankrijk en het Middenrijk. Bij de verdelingen van het Middenrijk leefde het (derde) Koninkrijk opnieuw kortstondig op (855-863). Aan het einde van de 9de eeuw ontstonden er drie staten die de naam Bourgondië droegen: twee koninkrijken en een Hertogdom (°888). Beide koninkrijken werden uiteindelijk geabsorbeerd door het Heilig Roomse Rijk, op het Graafschap Bourgondië na dat in 867 ontstaan was (en tot de 13de eeuw een Duitse leen was). Het Hertogdom kwam onder de macht van de Franse koningen. In 1363 slaagden de hertogen van Bourgondië erin om het Graafschap te verwerven. Nog eenmaal poogden de Bourgondiërs hun rijk in een (vijfde) Koninkrijk om te smeden.

In de periode tussen 1363 en 1477 verwierven de hertogen van Bourgondië door huwelijken, erfopvolging en door lijfrentes een gebied dat uit twee blokken bestond: enerzijds het historische Bourgondië en anderzijds een gebied in het Noorden, uitgestrekter dan de huidige Benelux. De poging tot vereniging van beide territoria door Karel de Stoute – om zo het Middenrijk deels te herstellen – mislukte in 1477 toen hij de slag bij Nancy tegen de Franse koning verloor.

Op het hoogtepunt van de Bourgondische macht omvatte het Bourgondisch Rijk (ongeveer) de huidige Benelux, aangevuld met grote delen van het huidige Noord-, Oost- en Midden-Frankrijk en zelfs met een deel van het westen van Duitsland. Het Prinsbisdom Luik (dat o.a. de huidige provincies Luik en Limburg omvatte) kwam slechts gedurende een korte tijd onder het Bourgondisch gezag en zou tot 1795 een onafhankelijke staat vormen.

Leo Belgicus: La Belgique pendant le 16è siècle - België in de 16de eeuw

- DE FRANSE ANNEXATIES TOT DE 19de EEUW

We herinneren de lezer eraan dat de Belgische natie, ouder is dan het Koninkrijk België. Na de oprichting van België door de Bourgondische hertogen in de middeleeuwen ging het gebied vervolgens – tijdens de 15de eeuw – in Habsburgse handen over. Op 4 november 1549 werd de Pragmatieke Sanctie uitgevaardigd waardoor de Habsburgse Nederlanden de iure een één en ondeelbare staat werden.

Een eeuw geleden merkte de eminente Nederlandse historicus Huizinga op: “De Zuidelijke Nederlanden [lees: België] werden in bijna alle opzichten de echte, maar aan weerszijden gesnoeide uitgroei van de Bourgondische staat” (J. HUIZINGA, “Uit de voorgeschiedenis van ons nationaal besef”, De Gids, 1ste deel, jg. 76, 1912, p. 487). Hij bedoelde daarmee allereerst dat het Koninkrijk België, zoals aangegeven, uit de Bourgondische erflanden ontstaan was, maar ook dat het doorheen de eeuwen territorium verloren had. Natuurlijk ging het verloren grondgebied niet alleen naar Noord-Nederland dat in 1648 als een onafhankelijke staat erkend werd, maar ook en vooral naar Frankrijk.

Arras/Atrecht: jadis une ville belge - eertijds een Belgische stad

Volgende historisch Belgische gebieden werden door Frankrijk in de 15de en in de 16de eeuw geannexeerd: Bourgondië (1477), Metz en Verdun (1552), Franche-Comté (1648), Lotharingen (1648/1733), Artesië (1659), delen van Picardië en Henegouwen (1659), Duinkerke (1662), Rijsel (1668), Straatsburg en delen van Luxemburg (1684). Ook aan Pruisen gingen (in mindere mate) territoria verloren: zo bijvoorbeeld delen van Luxemburg in 1815.

Aan het einde van de 18de eeuw ontketende het revolutionaire Frankrijk een oorlog tegen de Habsburgse (Oostenrijkse) Nederlanden. Daardoor werd België zonder meer ingelijfd bij Frankrijk en dit voor een periode van 20 jaar. Tijdens de 19de eeuw heeft Frankrijk België proberen te annexeren – of tenminste plannen in die richting gesmeed – en dit zowel in de jaren 1830 als in de jaren 1860 en 1880. Toen de territoriale annexatie mislukte, heeft Frankrijk de “Waalse” (lees: francofone) en vervolgens, in de tweede helft van de twintigste eeuw, de “Vlaamse” beweging gesteund.

- DE TWEE WERELDOORLOGEN

In de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog (1905-1914) bereikte de Franse propagandaslag een hoogtepunt, o.a. door subsidies aan bepaalde Franstalige dagbladen, door grote investeringen in Belgische Wereldtentoonstellingen enz.. De wallingant Jules Destrée – die zich weliswaar buiten de pro-Franse collaboratie zou houden – en de “Waalse” beweging vonden een nieuw symbool in Frankrijk: de haan. Nooit eerder in de Belgische geschiedenis werd dit symbool voor nationalistische doeleinden gebruikt. De “Waalse” vlag was geboren.

De Duitse inval in België maakte op 4 augustus 1914 abrupt een einde aan het neutraliteitstatuut dat ons land sedert 1839 door de grootmachten was opgelegd. België streed nu aan de zijde van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk tegen het Duitse Rijk. Wel behoorde België niet tot het kamp van de geallieerden. Frankrijk en Groot-Brittannië snelden enkel het land ter hulp waarvan ze de neutraliteit garandeerden. Toen de oorlog in 1918 eindigde, stond het de Belgen vrij om opnieuw te kiezen voor neutraliteit of om een alliantie aan te gaan. Het spreekt voor zich dat de geallieerden enorm aan sympathie en prestige gewonnen hadden en Duitsland – dat ons land verwoest en politiek ontwricht had – was al zijn vooroorlogse krediet kwijtgespeeld.

In deze context werd op 7 september 1920 een Franco-Belgisch militair akkoord gesloten. De Vlaamsgezinden zagen hier – niet onterecht – een uiting van Frans expansionisme in. Ondertussen weten we dat het Belgische Hof een tegenstander was van het akkoord. In 1933 – vlak na de machtsovername van de nazi’s in Duitsland – rees in Belgische diplomatieke kringen de angst voor een preventieve interventie van Frankrijk (Bruno DE WEVER, Greep naar de macht, Tielt, 1994, pp. 192-194). Op 24 april 1937 werd het akkoord opgezegd en keerde België terug naar zijn neutraliteitspolitiek.

Propagande anti-dynastique et anti-belge de la France - anti-dynastieke en anti-Belgische Franse propaganda

De Tweede Wereldoorlog maakte wederom een einde aan deze neutraliteit. Toen de Duitse troepen op 10 mei 1940 de Belgische grens overschreden, riep België de hulp in van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De Duitse opmars vorderde snel en eind mei 1940 was het Belgisch leger volledig ingesloten door Duitse troepen. Op 25 mei 1940 leidde die situatie tot een breuk tussen Koning Leopold III en zijn ministers. Volgens de Belgische regering diende België verder te strijden als geallieerde van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De Koning bracht tegen deze zienswijze in dat die twee landen slechts “garanten” waren van de Belgische neutraliteit. Hij wenste niet langer dat het Belgisch leger – waarvan de situatie hopeloos werd – opgeofferd werd voor de Anglo-Franse belangen. Op 28 mei 1940 capituleerde de Koning. In Franse leidende kringen werd hij hiervoor gehaat. In een radiotoespraak noemde de Franse Eerste Minister Paul Reynaud dit zogezegd “verraad” een daad “zonder voorgaande in de geschiedenis”. Terloops verweet hij nog fijntjes de Belgische Koning tot op 10 mei 1940 dezelfde waarde aan een Frans als aan een Duits woord gegeven te hebben [dit was een vingerwijzing naar het in 1937 aangenomen neutraliteitsstatuut van ons land]. Onder Franse druk werd de Belgische premier, Pierlot, verplicht om een verklaring voor te lezen waarin hij stelde dat de Koning een fout had gemaakt, zijn grondwettelijke eed verbroken had en zich onder het gezag van de bezetter geplaatst had. Hier ligt de oorsprong van de “Koningskwestie”, die de geschiedenis van ons land in de jaren na de oorlog zou tekenen.

- DE TWEEDE HELFT VAN DE 20ste EEUW

In 1945 was het Vlaams-nationalisme, dat zich voor een tweede maal gecompromitteerd had door collaboratie met de Duitse bezetter schijnbaar volledig van de kaart geveegd. Schijnbaar aangezien de sancties voor collaboratie (de zogenaamde “repressie” – maar dat is een term die door de Vlaams-nationalisten werd uitgevonden om de Belgische overheid onterecht van excessen te beschuldigen) zeer mild waren (in tegenstelling tot de sancties in Nederland en Frankrijk). Heel wat ter dood veroordeelde collaborateurs kregen strafvermindering of zelfs strafkwijtschelding. Daardoor konden de Vlaams-nationalisten zich vanaf de jaren 1950 hergroeperen en beleefde de anti-Belgische “Vlaamse” beweging in de jaren 1960 een opmerkelijke heropleving. Die opleving ging gepaard met een al even opmerkelijke opwelling van wallingantische ressentimenten aan de linkerzijde.

5.1. DE KONINGSKWESTIE

Het Amerikaanse leger bevrijdde de Koninklijke Familie – die door de Duitsers gevangen genomen was op 7 juni 1944 – op 7 mei 1945. Bij de bevrijding van België in september 1944 had het Parlement besloten om Prins Karel het regentschap van het Koninkrijk toe te vertrouwen. Hoewel de Koning naar België wou terugkeren, waren de ministers verdeeld over de kwestie: de katholieken waren voorstanderen, de anderen niet. Deze situatie leidde tot de val van de coalitie van Eerste Minister Achille Van Acker. Op 19 juli, werd een wet aangenomen, ertoe strekkende om een koninklijke terugkeer slechts dan toe te laten, wanneer het Belgische Parlement zich uitsprak over het einde van de “onmogelijkheid om te regeren”. Die toestand was uitgevaardigd in juni 1940 door de regering Pierlot, volgend op de capitulatie. Na de verkiezingen van 1949, kwam een coalitieregering tussen katholieken en liberalen tot stand. Deze regering hield op 12 maart 1950 een volksraadpleging over de terugkeer van de Koning op de troon.

Het resultaat was dat 57,68 % van de Belgen zich een voorstander verklaarde van de terugkeer van de Koning (tegen 42,32 % die tegen waren). De “Waalse” en “Vlaamse” regionalisten benadrukken het feit dat 72,2 % van de zogenaamde Vlamingen” voorstander van de terugkeer van de Koning waren, terwijl 58 % van de zogenaamde “Walen” tegen waren. Nochtans was er in alle Belgische provincies – Luik en Henegouwen daargelaten – een meerderheid voorstander van de terugkeer van de Koning. Zelfs in de provincie Luik, stemde het arrondissement Verviers vota « ja » (60 % « ja »-stemmen ). De verkiezingen van 1950 brachten de christen-democraten alleen aan de machten en zorgden voor het einde van ’s Konings onmogelijkheid om te regeren. Op 22 juli 1945 keerde Leopold III terug. Ondertussen warden betogingen en stakingen georganiseerd, vooral door de FGTB, de socialisten, de communisten en de “Waalse” beweging. Op 30 juli 1950, toen drie mannen door de rijkswacht tijdens een samenkomst in Grace-Berleur, een Luikse voorstad, neergekogeld werden. Tegenover het geweld, besloot Leopold III om zijn machten aan zijn zoon Boudewijn over te dragen op 31 juli 1950 toen hij Kroonprins werd (op 11 augustus werd de Prins ‘luitenant-generaal’ van het Koninkrijk). Volgend op de troonsafstand van zijn vader (16 juli 1951), werd Boudewijn de vijfde Koning der Belgen op 17 juli 1951.

Wat was de rol van Frankrijk tijdens deze bewogen periode?

Eind juli 1950 vonden enkele samenkomsten plaats in Luik, met socialistische syndicalisten, gesteund door vertegenwoordigers van andere politieke partijen en van de Waalse beweging. Onder hen bevond zich André Renard, over wie we het later nog zullen hebben. De revolutionnairen stelden de creatie van een “Waalse” regering in het vooruitzicht. De taak van die regering zou geweest zijn om het splitsingsproces van het land op gang te trekken. De “Waalse” regering zou kunnen gerekend hebben op een zekere sympathie van Groot-Brittanië waar de houding van de Koning tijdens de Tweede Wereldoorlog streng veroordeeld werd. Een document uit 1964 verduidelijkt: « in 1950, tijdens de Koningskwestie, werd in overweging genomen om een voorlopige Waalse regering in te stellen, gevolmachtigd om een Staten-Generaal van Wallonië samen te roepen. […] De consul-generaal van Frankrijk, Jules-Daniel Lamazière had, op bevel van zijn ambassadeur, beloofd om twee Franse regimenten in te zetten om de nieuwe Waalse regering te steunen…“(F. SCHREURS, Quelques figures d’ancêtres, la famille Schreurs, Tome II, Luik, 1964, p. 118).

5.2. DE JAREN 60

André Renard

Renard, die door de staking tegen de Eenheidswet van Gaston Eyskens (1961) een legende werd in de “Waalse” beweging en mee aan de oorsprong lag van het (ongrondwettelijke) federaliseringsproces. Drie jaar eerder had dat zelfde heerschap al geschreven:

“Ons hart blijft gehecht aan Frankrijk. Wij hebben vertrouwen in Frankrijk, dat voor ons eeuwig is […] Daarom eindigen we zoals we begonnen met de uitroep: “leve Frankrijk!” (André Renard in La Wallonië, 13 juli 1958). Door wie werd Renard geïnspireerd? Door Franse agenten? Het thema verdient alleszins een veel breedvoeriger onderzoek dan tot op heden het geval was.

Paul VAN DEN BOEYNANTS (CVP-PSC): un grand Homme d'Etat belge - een groot Belgisch Staatsman

De heropleving van de “Vlaamse” beweging is alleszins deels te wijten aan het aan de macht komen van Charles De Gaulle in januari 1959 in Frankrijk. De Belgische historicus Vincent Dujardin zei hierover (« Saga Belgica », Le Soir, juni 2008) : « Volgens verslagen van de staatsveiligheid zou [de Franse President De Gaulle] onrechtstreeks de aanhangers van “Walen buiten” [dus zij die de tweetalige Leuvense universiteit wouden splitsen] gefinancierd hebben, wat er de Belgische regering toe gebracht heeft zich te verzetten tegen zijn bezoek aan België in 1968. ». Frankrijk, dat zich aan het begin van de 20ste eeuw verzette tegen de vernederlandsing van de universiteit van Gent zou dus plots voorstander zijn van een splitsing van een tweetalige universiteit? Deze schijntegenstelling wordt pas begrijpelijk wanneer men begrijpt dat ca. 1910 Frankrijk erop hoopte héél België als Franstalige satellietstaat binnen zijn invloedssfeer te krijgen, terwijl het 60 jaar later – de taalgrens was inmiddels afgebakend – eerst zijn zinnen op het zuidelijke deel van ons land (en op Brussel) zou zetten.

Dat verklaart waarom men in 2009 in de “Belgische” pers kon lezen dat wijlen Minister van Staat Hugo Schiltz van de Volksunie (de voorloper van de N-VA) de Franse geheime dienst mede aansprakelijk achtte voor de radicalisering van het Vlaams-nationalisme in België. Er is trouwens geen zinnige reden om aan te nemen dat Frankrijk aan zijn noordgrens anders zou handelen dan het in Québec (Canada) doet, waar het de separatistische beweging openlijk steunde of nog steeds steunt. In een toespraak van de Franse president De Gaulle in juli 1967 in het Canadese Montréal sprak hij immers de historische, maar zeer ondiplomatische woorden uit: “Vive le Québec libre !”. Een week tevoren had hij zijn schoonzoon toevertrouwd dat die zin als een bom zou inslaan. Maar het moest volgens De Gaulle gebeuren want het was de laatste kans voor Frankrijk om berouw te tonen voor het “verraad” van Frankrijk. Daarmee bedoelde hij dat, naar zijn aanvoelen, Frankrijk in de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) door zijn verlies in Noord-Amerika enkele tienduizenden kolonisten in de steek had gelaten ten voordele van de Britten. Het Franse historisch besef is dus erg groot. Zou Frankrijk het België al vergeven hebben dat het in de middeleeuwen het graafschap Vlaanderen verkreeg, dat nochtans eeuwenlang een Franse leen was?

Twee jaar vóór zijn verklaringen in Québec – in 1965 – vertrouwde De Gaulle de toenmalige Franse minister van informatie Alain Peyrefitte toe: “Als er op een dag een vertegenwoordigende “Waalse” overheid zich officieel tot Frankrijk zou richten, dan zullen wij op die dag met een groot hart gunstig antwoorden op een vraag die alle schijn van wettelijkheid heeft […] Het is de traditionele politiek van Frankrijk om in zijn schoot Fransen uit het buitenland te verzamelen: “Wallonië” is van die eenheid uitgesloten door een ongeluk van de geschiedenis. Nochtans leefde ze altijd met ons in een symbiose en dat vanaf Alesia [de plaats waar Vercingetorix door de Romeinse troepen in 52 v.C. werd verslagen] tot aan 18 juni 1940 [de dag van de capitulatie van Frankrijk in Wereldoorlog II]. Het is een drama voor het “Waalse” volk om vandaag af te hangen van een ander volk dat niets anders zal doen dan het te versmachten in afwachting van de opslorping…”.

Overigens beperkte en beperkt de Franse inmenging in België zich niet alleen tot communautaire aangelegenheden. Zo werd op 25 maart 1960 Georges Laperche, een Luikse professor die voorstander was van de Algerijnse onafhankelijkheid, op een brutale wijze vermoord door de Franse geheime dienst. Twee andere Belgen ontsnapten aan dit lot: bij de ene werkte het bompakket niet meteen en kon het buiten werking gesteld worden. De andere werd verwittigd door de gelukte bomaanslag op Laperche (Libération, 24 mei 2001).

- RECENTE ONTWIKKELINGEN

Sedert de Belgische politieke crisis die begin deze eeuw opflakkerde, wordt er vanuit Parijs een meer dan gewone belangstelling voor de Belgische binnenlandse politiek aan de dag gelegd. Daarbij kunnen de Fransen ook steunen op “Belgische” politici. Zo verklaarde wijlen Daniël Ducarme, oud-« minister president » van het Brussels gewest en oud-voorzitter van de MR op 15 december 2007 in de bladen Le Soir, La Libre Belgique en Libération: “Indien ‘Vlaanderen’ […] zou blijven doorgaan met de verslechtering van de relaties tussen het Noorden en het Zuiden, dan zal ik voorstander zijn van de creatie van een Franstalig België, dat met Frankrijk geassocieerd is”.

Guy Spitaels

Op 13 september 2010 boden Franse PS’ers Franse bijstand inzake defensie aan de “Belgische” PS aan voor het geval er een “Waals”-Brusselse rompstaat zou ontstaan. Veel minder geweten is dat de PS al in 2008 een brochure wijdde aan het rattachisme. Daarin stond dat er niet langer één alternatief was voor een splitsing van België (“een rest-België”), maar dat “de vereniging/hereniging met Frankrijk (…) ook even geloofwaardig, verzekerend en aantrekkelijk is als de eerste hypothese…” (P. HUBERT, Etat de la question; le rattachisme: une conviction en progrès en Wallonië?, Brussel, Inst. Em. Vandervelde, 2008, p. 8). Hierbij willen we ook aanstippen dat de PS, net zoals de andere anti-Belgische partijen, betaald worden met geld van de Belgische belastingbetaler, wat opmerkelijk is aangezien het hier louter om privé-clubs gaat, die niet in de Belgische grondwet vermeld worden. Datzelfde geldt voor de separatische of extreem-regionalistische instellingen zoals het “Institut Emile Vandervelde” en het “Institut Jules Destrée”.

Op 2 september 2010 verklaarde Philippe Moureaux (PS), één van de oudgedienden van de vele “staatshervormingen”, dat in de context van een scheidingsproces van de Belgische staat de cohesie tussen het zogenaamde “Wallonië” en Brussel versterkt diende te worden. En hij voegde er aan toe: “men zou [daarbij] op Frankrijk kunnen steunen. Ik vind het niet idioot om daarover na te denken”. Een week later sprak zijn partijgenoot Guy Spitaels op dezelfde wijze: “Zich aanhechten bij Frankrijk? Het is een verdedigbare mogelijkheid […] Ik heb geprobeerd België als vice-premier te dienen. Maar ben ik er emotioneel mee verbonden? Ik zoek geen uitvlucht: het antwoord is ‘neen’” (Guy Spitaels, oud “minister-president” van het Waals gewest en “Minister van Staat”, Le Soir, 9 september 2011).

In de loop van 2011 ondernamen Franse agenten een onderzoeksmissie in België, waarbij ze talloze Belgische politici, journalisten en professoren ondervroegen en die resulteerde in een lijvig rapport over de “Belgische kwestie” .

Propagande "rattachiste" - "rattachistische" propaganda

Het is trouwens bekend dat notoire “rattachisten” – personen die Zuid-België met Frankrijk willen “herenigen” – openlijk steun krijgen van Franse politici. Jean-Luc Mélenchon, de uiterst-linkse presidentskandidaat, verklaarde op de RTBF “dol van vreugde te zijn” als de “Walen” zich bij Frankrijk zouden aansluiten (LLB, 15.04.12). De Franse presidentskandidate van het Front National, Marine Le Pen, deed tijdens de Franse presidentscampagne van 2012 een gelijkaardige uitspraak. Overigens stelde ze een klein jaar tevoren, aan de vooravond van de Belgische nationale feestdag (20 juli 2011), in een communiqué dat als “Vlaanderen” onafhankelijk wordt, een hypothese die volgens Le Pen steeds reëler wordt, “de Republiek Frankrijk vereerd [zal] zijn Wallonië in zijn schoot op te nemen” en dat wegens de grote “historische broederbanden”.

Nu kan men die uitspraken onbetekenend vinden, maar de Mélenchon en Le Pen behaalden wel miljoenen stemmen tijdens de Franse presidentsverkiezingen. Bovendien schreef de “rattachistische” RWF onlangs: “Men moet weten dat onze stichter-voorzitter Paul-Henri Gendebien zijn boeken […] aan de hoogste Franse dignitarissen opstuurt, waaronder ministers van de linker- en de rechterzijde. Men zou verwonderd zijn over het aantal dankwoorden, gepaard gaande met enkele woorden van steun aan ons project, van aanmoediging of eenvoudigweg van sympathie die hij als dank terugkreeg” (persbericht d.d. 14 april 2012).

Dat geloven we best. Belgische « rattachisten » zijn welkom in de Franse Senaat, waar ze enkele jaren geleden ontvangen werden zonder dat iemand in België zich er druk over maakte. Het dagblad Le Soir schreef toen: “Men moest van zaal veranderen, want meer dan honderd personen waren op de uitnodiging ingegaan. Aan de ingang kregen ze een brochure, getiteld «De splitsing van België », opgesteld door François Perin en uitgegeven door de Franse vleugel van de rattachisten. In de zaal waren er vanzelfsprekend Senatoren, waaronder twee oud-ministers, generaals, twee ambassadeurs en een hoge gezagsdrager van Buitenlandse Zaken, die betrokken was bij de beruchte reis van generaal De Gaulle in Québec («Vive le Québec libre !»).” (Le Soir, 18 januari 1997).

Terloops gezegd is buitenlandse steun voor het voeren van een anti-Belgische propaganda in België strafbaar gesteld (artikel 135bis van het Belgisch strafwetboek).

BESLUIT: De politieke (en economische) kolonisatie van België door Frankrijk maakt deel uit van een eeuwenoude Franse imperialistische geopolitiek. Dit politiek denken is geïnspireerd door de “théorie des frontières naturelles”, namelijk het streven naar natuurlijke grenzen (i.c. de Rijn). Doorheen de eeuwen zijn er verschuivingen geweest in middelen en tactiek, maar nooit in doel. We weten nu met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat, mocht België imploderen, het zgn. “Waals gewest” in één of andere vorm toenadering tot Frankrijk zal zoeken. De tekenen hiervan zijn vandaag al duidelijk zichtbaar. Uiteraard zal de Franse territoriale expansie dan niet beperkt blijven tot het zuiden van België, maar minstens ook Brussel, Voeren en de faciliteitengemeenten omvatten. Het spreekt vanzelf dat een “Vlaams” rompstaatje dan volstrekt niets in de pap zal te brokken hebben.

Men mag evenmin vergeten dat België in 1839 Nederlands-Limburg en het Groothertogdom Luxemburg aan Nederland verloor. Zeeuws-Vlaanderen en Noord-Brabant werden eerder al ontfutseld. Pruisen nam ons het Rijnland af.

Van het middeleeuwse Groot-België van Breskens tot Bazel en van Düsseldorf tot Amiens blijft er vandaag al niet veel meer over.

Anders gezegd, de Vlaams-nationalisten, die ijveren voor de vernietiging van België, werken in realiteit voor de Quai d’Orsay in Parijs en zijn zo de beste bondgenoten van het Franse imperialisme.

|

|

/Obsession tenace/ (suite), in: Kenmerk-L’Accent, 129, 1998, p.11

Grâce au sens de l’Etat du ministre Thorbecke le Nord connut en ce un revirement: « La nature est riche non pas parce qu’elle serait une seule force, mais parce qu’elle permet à une multitude infinie d’êtres, chacun vivant selon ses propres lois, de vivre sous une loi commune. » Par manque d’une telle vision, les fondateurs du nouvel Etat belge persistent dans l’erreur jacobine. Le combat flamand soutenu empêche l’homogénéisation linguistique. Même considéré d’un point de vue belge le Mouvement Flamand apporta un solde bénéficiaire. Il a garanti la liberté de langue et ainsi contribué à une grande ouverture du pays en toutes directions. Mais le régime unitaire soutenu pendant un siècle et demi a suscité des courants nationalistes qui tentent de forger deux « peuples » au sein desquels « le mal français » persiste. Au sein d’une Europe du Nord-Ouest déjà si parcelée ils tentent d’installer deux petits-états-nations crispés, évidemment conçus selon le modèle classique français. Sans racines dans le passé, ces constructions nouvelles n’ont aucun avenir. Elles n’éveillent d’ailleurs pas l’enthousiasme de la population. Sauf chez ceux qui en vivent. D’ingénus politiciens veulent réaliser des rêves surannés qui ne tiennent pas compte de la fonction de noyau européen qui est celle des régions du Delta doré. Les parties débridées prévues par la nouvelle construction étatique poussent celles-ci dans l’isolement. Les erreurs accumulées depuis 1795 doivent être imputées à un manque total de culture politique. Il n’a pas été tenu compte de la position géographique unique de nos régions. Et pas plus de leurs riches traditions politiques. Il est urgent d’y travailler.

|

|

|

André Belmans, De bouw van Europa moet voltooid worden, in : Delta, 8, 2007, p.2-5

Van dit laatste blijven vandaag als onafhankelijke Staten alleen de Beneluxlanden en Zwitserland over. Deze strijd ging gepaard met een onophoudelijke rivaliteit om de overmacht in Europa. (…) De Bourgondische vorsten kregen forse tegenwind vanuit Frankrijk maar ook van de Helvetische Confederatie, die hiertoe door de Franse Koning Lodewijk XI opgestookt was. Vandaag betreuren vele Zwitserse historici dit « verzet van hun land tegen een poging om Europa tot vrede te brengen.” Te meer daar de Bourgondiërs open stonden voor de Helvetische opvatting van de federale organisatie van de politieke maatschappij. De veelvuldige intriges van Lodewijk XI in de Nederlanden en even goed in Spanje hadden tot gevolg dat zij de Habsburgers een kans boden, want uiteindelijk slaagden dezen er in zich in beide landen te doen gelden en als het ware aldus Frankrijk te omsingelen.

|

|

|

Han Renard, Historiek van de onafhankelijkheidsgedachte Interview met Waals geschiedenisprofessor Hervé Hasquin ‘Een onafhankelijk Wallonië is een zinloos project’, in : Knack Extra, 02/02/2011, p.13 en volg.

De mentale omslag in Wallonië is er gekomen met de grote staking tegen de eenheidswet van Gaston Eyskens in 1960, zegt MR-politicus en historicus Hervé Hasquin. ‘Op dat moment ben ik ook, als zeventienjarige, een aanhanger van het federalisme geworden.’

(…) Als minister-president van de Franse Gemeenschap publiceerde hij een ophefmakende studie (op basis van een koffertje met documenten dat op geheim-zinnige wijze in zijn bezit kwam) over de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog van een groepje Waalse separatisten met het Vichyregime van maarschalk Philippe Pétain. Hasquins gena-deloze blootlegging van een tôt dan toe doodgezwegen, ‘weinig glorieuze’ épisode uit de geschiedenis van de Waalse beweging, werd hem in Waalse militante kringen niet in dank afgenomen. De beruchte koffer zit inmiddels, tot groot jolijt van de hartelijk lachende Hasquin, veilig achter slot en grendel ergens in de gebou-wen van de prestigieuze Académie royale de Belgique, waarvan Hasquin secretaris voor het leven is. Daarnaast is hij ook de vader van verschillende standaardwerken over de geschiedenis van Wallonië en de Waalse beweging.

(p.14) (…) In 1898 werd het Nederlands naast het Frans als officiële taal erkend. Maar in het gecentraliseerde, unitaire België, waar het Frans lange tijd als de enige officiële taal had gegolden, bekleed-den de Walen natuurlijk functies in het hele land. Het vooruit-zicht van verplichte tweetaligheid veroorzaakte bij die mensen grote beroering. Ze waren bang om hun baan te verliezen en hadden moeite met het verdwijnen van het Franstalige België dat ze hadden gekend. De Waalse beweging ijverde dan ook voor intrekking van de taalwetten, en haar leden zagen zich zichzelf aïs de hoeders van de eenheid van het land. (…) De Assemblée wallonne was overigens heel francofiel. Maar hoe moest ze haar sympathie voor Frankrijk uitdrukken zonder van rattachisme te worden beschuldigd? Als Waals symbool werd eveneens gekozen voor de Gallische haan, maar de Waalse haan mocht niet helemaal identiek zijn aan de Franse. En dus is de Waalse haan een stappende haan geworden, de rechterpoot in de lucht, in tegenstelling tot de kraaiende Franse haan, die met beide poten stevig op de grond staat. (lacht)

(p.15) Waren de verzetslui in Wallonië dan allemaal wallinganten? hasquin: Zeker niet, er zaten ook veel belgicisten bij, maar er waren toch nogal wat Waalse groeperingen in het verzet. Andere wallinganten zijn bij het uitbreken van de oorlog naar Frankrijk gevlucht. Denk aan de Luikse drukker en vooraanstaande wallingant Georges Thone. Die had in 1940 met een aantal gelijkgestemden in Frankrijk onderdak gezocht. Uit haat tegen Leopold III, tegen Duitsland en tegen de Britten, die bij de eerste gelegenheid Leopold III weer op zijn troon zouden zetten, zijn Thone en zijn Waalse separatistische vrienden met de opeen-volgende Vichyregeringen en maarschalk Pétain, een mario-net van nazi-Duitsland, over de mogelijke aansluiting van Wallonië bij Frankrijk gaan onderhandelen. Ze waren zo verblind door hun rattachistische ideeën dat ze zich steeds verder op het pad van de collaboratie begaven. Die Waalse separatisten vorm-den weliswaar een kleine minderheid, maar ze hebben dus wel bestaan. Wallonië zelf telde ook heel wat collaborateurs, al waren dat geen Waalse nationalisten, wel echte fascisten, terwijl in Vlaanderen de collaboratie toch vooral een zaak van de Vlaamse beweging is geweest.

(p.16) Ook het politieke landschap zal in de jaren 1960 sterk veranderen, met het ontstaan van het FDF, het Rassemblement wallon en de snelle opgang van de Volksunie in Vlaanderen. In 1968 is er de kwestie-Leuven Vlaams. Dat alles zal uitmonden in de fameuze redevoering van vader Eyskens in 1970 in het parlement, waarin hij zei dat België niet langer een unitaire staat was. In de jaren 1970 zijnvervolgens alle traditionele partijen, ook in Wallonië, federa-listisch geworden.

Het Belgische federalisme lijkt intussen op zijn grenzen te zijn gestoten. Sommige Franstalige politieke kopstukken zijn met de jaren dan ook hun geloof in België verloren. Hoe zit dat met u? hasquin: François Perin heeft ooit geprobeerd mij van de weldaden van de aansluiting van Wallonië bij Frankrijk te overtuigen, maar zonder veel succes.

(…) hasquin: (schudt het hoofd) Een onafhankelijk Wallonië is een volstrekt zinloos project. Bij het verdwijnen van België moet je ofwel denken aan de aansluiting van Wallonië bij Frankrijk, ofwel aan een confederatie Wallonië-Brussel. Die confederatie zou volgens het internationaal recht de naam België kunnen bewaren. Maar een onafhankelijk Wallonië is een heilloos pad. Er bestaat geen natiegevoel in Wallonië, économiser! is een zelfstandig Wallonië niet leefbaar, en uit alle peilingen blijkt dat de voorstanders van Waalse onafhankelijkheid bijzonder dun gezaaid zijn.

|

|

|

Ludo Baeten, EEN AANHOUDENDE OBSESSIE. TWEE EEUWEN VOLHARD1NG IN DE FRANSE JACOB1JNSE DENKTRANT, in: Kenmerk / L’Accent, 129, 1998, p.8-10

In 1795 werden de Zuidelijke Nederlanden bij Frankrijk ingelijfd op grond van het jacobijnse principe « la langue est la nation toute entière ». In de Zuidelijke provincies van België werden er romaanse dialecten gesproken terwijl in de Noordelijke de adel en de hoge burgerij reeds sterk verfranst waren. Was het graafschap Vlaanderen ooit niet onderhorig geweest aan de Franse kroon? Onze gewesten, die tot dan toe ieder hun bestuurlijke identiteit hadden bewaard, werden in een unitair dwangbuis opgenomen. Er werd een politiek van uniformisatie doorgevoerd terwijl de elite aan een ware hersenspoeling werd onderworpen. Geen enkele Natie heeft zozeer als de Franse la « conquête des esprits » in haar vaandel geschreven.

De Franse opvatting van de politieke maatschappij werd doorgedrukt en verdrong het eigen staatkundig denken zoals dit zich in de loop der eeuwen had ontwikkeld en tot dan toe had standgehouden.

« Vanaf de tijd der Bourgondische hertogen hadden de vreemde « heersers over de Zuidelijke Nederlanden het eigen leven van « deze oude gewesten ontzien. Hun politiek tastte de lokale « rechten en autoriteiten zo min mogelijk aan en trachtte « slechts over hen heen het gezag van een centrale regering te « handhaven. In de provincies kwamen de Statenvergaderingen « regelmatig bijeen en zij waren veel meer dan in de « Noordelijke Nederlanden, waar zj beheerst werden door de « regentenoligarchie en eerder regeringsraden dan « representatieve lichamen waren, nog vertegenwoordigingen van « de oude standen. Hun macht, gebaseerd op allerlei als « provinciale constituties beschouwde privilégies – de « beroemdste is natuurlijik de Brabantse Blijde Inkomst – was « niet gering; vooral in belastingszaken woog hun beslissing « zwaar.(l) Door hun aanhechting bij Frankrijk werden de Zuidelijke Nederlanden van hun historische wortels afgesneden. De geestelijke overwoekering door Franse denkbeelden en mythen bleek nog rampzaliger dan de militaire bezetting en de politieke overweldiging. De gevolgen ervan zullen zich tot op heden doen gelden.

In 1815 wordt de eenheid van de Lage Landen hersteld. Koning Willem, wiens verdiensten steeds meer worden gewaardeerd (2), was ten zeerste begaan met de ontwikkeling van de op vele gebieden achteropgeraakte Zuidelijke Nederlanden. Jammer genoeg was ook hij ingenomen met het Franse politieke denken dat trouwens in de kaart speelde van een bepaald verlicht despotisme. Ook koos hij zijn medewerkers onder de oudgedienden van het Franse bewind. Hij gaf geen gehoor aan degenen die hem voorhielden wat meer rekening te houden met de eigen politieke tradities.

Was hij op deze wijze raadgevingen ingegaan en had hij een meer gedecentraliseerd bestuur in acht genomen, de Brusselse rellen van 1830 zouden wellicht nooit aanleiding hebben gegeven tot een afscheidingsbeweging. De diepere oorzaak van de scheiding moet worden gezocht in de weigering een nochtans opvallende verscheidenheid te erkennen en in het verwerpen van een gezond particularisme eigen aan ‘s lands tradities. Dank zij het staatsmanschap van Thorbecke (3) komt in Nederland daarin verandering in de jaren 1848-1851. Amper twintig jaar na de Belgische afscheiding wordt aan de gemeenten en aan de provincies een ruimere autonomie toegekend, zodat Nederland een gedecentraliseerde unitaire Staat werd. Deze decentralisatie heeft de politieke samenhang van Nederland eerder versterkt dan verzwakt.

De bezielende gedachte van Thorbecke was: « de natuur is niet daarom zoo rijk dewijl zij ééne kracht, maar omdat zij, ééne oneindige verscheidenheid van wezens, ieder met eigen kracht, onder een algemene wet laat werken ».(4) Bij gebrek aan een dergelijke visie volharden de grondleggers van de nieuwe Belgische Staat in de jacobijnse vergissing. Andermaal wordt de staatsconstructie naar Frans model op een strak unitaire leest geschoeid. Men zag niet in dat tussen eenheid en verscheidenheid een vruchtbare wisselwerking kon ontstaan.

Door een verbeten Vlaamse Strijd mislukt de poging tot taalkundige homogenisatie. Zelfs vanuit een Belgisch standpunt moet de Vlaamse Beweging als een winstpunt worden beschouwd. Zij heeft in de Zuidelijke Nederlanden de verscheidenheid van taal gevrijwaard en daardoor een grotere openheid van het land in vele richtingen mogelijk gemaakt.

Het anderhalve eeuw volgehouden unitaire regime heeft echter frustratiegevoelens gewekt die uitmonden op nationalistische stromingen. Deze sturen aan op de vestiging van twee tegengestelde « gemeenschappen », waarin « le mal français » welig blijft voortwoekeren. Ieder nationalisme is behept met Franse concepten, dogmes en mythen. Het Vlaams nationalisme ontsnapt daar niet aan.

In het reeds oververkavelde Noord-West Europa wordt aldus aangestuurd op de oprichting van twee nieuwe verkrampte natie-staatjes al dan niet samengehouden door een impotente Statenbond. Wel te verstaan worden deze natie-staatjes geconcipieerd naar het klassieke Franse mode). Zonder wortels in het verleden bieden deze nieuwe scheppingen geen uitzicht op de toekomst. Ook wekken zij bij de bevolking niet het verhoopte enthousiasme. Behalve dan bij degenen aan wie zij een loopbaan verschaffen. Zij zijn het kunstmatig product van een politiek onvermogen. Argeloze politici hebben getracht onrijpe jeugddromen, achterhaalde idealen van vijftig jaar geleden te verwezenlijken. Met de nieuwe internationale context werd geen rekening gehouden. Aan de functie van Europees kerngebied van de landen en gewesten van de Gouden Delta werd niet gedacht.

De ingevoerde nieuwe staatsregeling drijft de losgeslagen gebiedsdelen in een positie van isolement. Zij worden aldus een gemakkelijke prooi voor de drijverijen van de grote gieren van de Europese politiek. Zo lang de Europese Unie geen evenwichtige klassieke federale structuur heeft verworven blijft de grootste waakzaamheid geboden. De sedert 1795 opeengestapelde vergissingen moeten worden toegeschreven aan een schrijnend gebrek aan politieke cultuur. Er werd geen rekening gehouden met de uitzonderlijke geografische positie van onze landen en gewesten. Evenmin met hun zo rijke politieke tradities. De meest dringende taak is aan dit gebrek te verhelpen.

(1) Prof. Dr. ER.H. Kosmann – De Lage Landen I 780-1940 (2) Yves Schmitz – Guillaume I et la Belgique. (3) Prof. Mr R. Kranenburg – Studiën over Recht en Staat. (4) Johan Rudolf Thorbecke ( I 798-1872) was van 1825 tot 1830 hoogleraar aan de Universiteit van Cent. Hij doceerde daar de historia politica.

|

|

|

Ludo Baeten, Meer aandacht voor de internationale dimensie, in: Accent-Kenmerk, 128, 1998, p. 2-5

(p.4) Te allen prijze wil Frankrijk verhinderen dat er een stevig bondgenootschap ontstaat onder de landen van de historische Nederlanden, terwijl in België de centrifugale krachten op alle mogelijke manieren worden aangemoedigd. (p.5) Sedert lang speelt het Vlaamse nationalisme argeloos in de kaart van de Franse politiek. Maar ook de recente omvorming van de Belgische Staat draagt zeer duidelijk de stempel van de eeuwenoude Franse bemoeienissen in de Zuidelijke Nederlanden. Wanneer men bepaalde eigenaardigheden van het Belgische “federalisme” vergelijkt met de richtlijnen van Richelieu kan men er niet naast kijken. De Franse propaganda en de Franse diplomatie weten precies hoe ze het moeten aan boord leggen om de politieke onervaren Vlamingen te paaien. Uit hun historie hebben de Franse leiders onthouden hoe er moet worden omgegaan met volkeren die niet geleerd hebben in politieke termen te denken. |

|

|

Pierre Pirard, Ah ! ces Belges qui ont « fait » la France !, LB 04/11/1982

« Ces Belges qui ont fait la France: à voir ce titre avantageux de Noël Anselot (1), on se demande d’abord s’il prête à rire. Et quelle sera la réaction du lecteur d’outre-Quiévrain.: quoi des Belges qui ont fait la France ? Et nos rois alors, qu’ont-ils fait ? » Le volume compte dans les trois cents pages distribuées en nombreux chapitres. (…) Pharamond, premier roi des Francs, est Campinois. Mérovée est enterré à Tournai. Son fils, Childéric y est né. Y est né, Clovis «qui conçut à Soissons sa plus belle page de publicité en cassant la vaisselle ». Le, premier Pépin vient de Landen en Hesbaye. Le deuxième vient de Herstal. Charles Martel naît à Theux. Pépin le Bref vient de Jupille. Sa femme Berthe-auxlongs-pieds lui donne deux fils -tous deux pareillement nés à Jupille, Carloman et Charlemagne qui fait entrer dans les églises les orgues à tuyaux, le chant grégorien, le latin, et importe en France le premier éléphant. Noël Anselot sait vraiment tout. Pierre l’Ermite, est de Neufmoustier près de Huy et non d’Amiens. Saint Bernard prêche à Liège, on a traduit une de ses homélies en vieux wallon. Saint Hubert meurt à Tervueren. Saint Gérard, originaire de Stave près de Namur, bàtit des monastères en Lorraine et dans le Nord. Saint Norbert, fondateur des Prémontrés en France, est né à Gennep dans le Limbourg. Sainte lu,Iienne qui inventa les proces-sions àe-la Fête-Dieu, est Liégeoise. Saint Poppon mort à Marchiennes est évêque d’Arras. Jean Bolland, né au village du même nom près de Liège, invente l’Encyclopédie des vies de saints. (…) La tapisserie en-France «est l’oeuvre des Belges»; le Brugeois Berquen invente la taille du diamant; cinquante ouvriers d’Audenaerde enseignent à ceux des Gobelins l’art du tissage ; Hannequin de Bruges répand en France l’art de la peinture à l’huile; le célèbre .Philippe de Champaigne est né à Bruxelles, Ferdinand Hellé, à Mahnes; Pierre-Joseph Redouté, le peintre des roses, à SaintHubert; Félicien Rops, à Namur; René Magritte, à Lessines; Paul Delvaux, à Antheit; Van Praet fit le pont que l’on sait mais aussi la Bibliothèque nationale’ de Paris; Empain fit le Métro de Paris et les tramways électriques de diverses villes de France et de 1’uniVers;- Jan Lintlaer inventa la machine qui perrnit d’emplir les bassins du Louvre et des Tuileries avec les eaux de la Seine; pareillement Renkin Sualem dé lemeppessur-Meuse inventa à- Versailles «la célèbre machine de Marly» (200 pompes qui firent monter à l’eau de là Seine plus de 160 mètres en trois paliers successifs).

Les écrivains Faisons de la nomenclature. Parmi les auteurs de renom, la Belgique réclame Froissart et Commynes, ainsi que Châtellain, tous trois du Moyen Age et historiens. Elle réclame jean Lemaire en qui Ronsard et du Bellay ont salué un très grand poète; le prince de Ligne qui a de l’esprit à revendre et à qui tout le monde emprunter Camille Lemonnier, de Louvain; Verhaeren de SaintAmand, près d’Anvers; Roden-, bach de Bruges, Maeterlinck de Gand. Pour l’avoir dans leur Académie, les Français. firent l’impossible-‘ët ce fut en vain,’ Maeterlinck déclarait’: «Belge, je suis et Belge, je mourrai». Voici toute une pléiade d’astres divers nés en Belgique . et desdendus à Paris, pour en revenir dans l’un ou l’autre cas. Christian Beck (Verviers) qui fut l’ami de Gide; les deux Rosny (Bruxelles) qui s’appelaient réellement Boex; Vautel (Tournai) né Vaulet; O.P. Gilbert, l’écrivain belge le plus lu après Simenon; Plisnier (Hainaut) prix Goncourt; France Adine (du pays de Dixmude) «formidables tirages»; Dominique Rofin (Bruxelles); Françoise Mallet-Joris (Anvers) de l’Académie Goncourt; Michaux (Namur) qui crache sur la Belgique; Crommelynck de Bruxelles, Francis de Croisset de Bruxelles; Ghelderode de Bruxelles, tous trois célèbres; Marceau né Carette et à Car-tenberg, membre de l’Académie française, Claude Spaak.homme de théâtre Steeman de .Liège; Simenon de Liège lui aussi.

Les musiciens

L’un des premiers musiciens belges qui s’illustrèrent en France est Guillaume Dufays ou Dufay de Chimay, inventeur du contrepoint qui a pour objet la superposition de hgnes mélodiqües’ Jan Van Ockeghem qui fait ses débuts à la chorale de Notre-Dame d’Anvers, sera, selon Fétis, ‘un des musiciens les plus illustres du Xve siècle; Josquin des Prés, né- Hennuyer, selon le témoignage de Ronsard; se répa ‘ ndit dans tout l’Occident et en France; le

grand Roland de Lassus (Mons) de qui le renom fut tel qu’on ne peut s’en faire iine idée, on disait de lui que « si Orphée put déplacer les rochers, Lassus attira à lui Orphée lui-même »; Henry du Mont,qui s’appelle en réalité Henry de Thier, est né à Villers-l’Evêque dans la princi- pauté de Liège. Compositeur d’une incroyable, fécondité ! Noël Anselot sait-il qu’il compgsa même des messes’en gzégorien et qu’au vieux pays dei son enfance avant la réforme de Vatican II, on en chantait une écrite sur là premier ton, c’est-à-dire, grosso modo, en ré mineur ? Nommons le Liégeois Grétry assez célèbre pour que suffise ce rappel; Gossec qui s’appelle Gosse et voit le jour à Vergnies dans le Hainaut, sera le musi. cien de la Révolution française,; il chantera l’hurhanité, la liberté, l’égalité, la divinité ; toutes les abstractions. De César Franck, «pater seraphicus », le père est flamand, la mère est flamande, lui-même voit le jour à Liège, il fait ses études ciu conservatoire de cette ville, il a une carrière d’enfant prodige (sic) quand il part pour Paris dès ses quinze ans, il porte dans sa besace, deux trios, deux concertos et une fantaisie pour piano; il collectionne les premiers prix : piano, flûte et fugue. Son génie le metant trop à part de ses rivaux, sa carière s’en ressent. Finissons ce papie avec quatre noms : le violoniste Ysaye de Liège, la pianiste Marie Pleyel de Gand, le claveciniste Tasquin de Theux et Adolphe Sax de Dinant qui inventa le saxophone.

On pourrait continuer en citant les grands chanteurs et les grandes cantatrices originaires de Belgique qui «ont fait la France » mais il convient de s’arrêter en regrettant deux choses . premièrement, sauf erreur, Noël Angelot n’a rien dit de Jean Ray que Ghelderode tenait en très haute estime et secondement, il manque à cet ouvrage un index des noms cités qui permettrait de le consulter aisément. (1) Noël Anselot, Ces Belges qui ont fait la France, chroniques, 316 pp, France-EmPire, Paris.

|

|

|

UNE OBSESSION TENACE, in: Kenmerk-L’Accent, 129, 1998, p.10-11

En 1795 les Pays-Bas du Sud furent intégrés à la France sur base du principe « la langue est la nation tout entière ». Nos régions qui jusqu’alors avaient connu leur identité propre, furent soumises à une contrainte unitaire. Une politique d’uniformisation fut introduite et les élites soumises à un véritable lavage de cerveau. Aucune autre nation n’a écrit « la conquête des esprits » dans son drapeau comme le fit la France. L’absorption des Pays-Bas du Sud par la France coupa ceux-ci de leurs racines. L’imprégnation de vues et mythes français dans tes esprits fut plus néfaste encore que l’occupation militaire et la main-mise politique. Les conséquences en sont sensibles jusqu’à nos jours. L’union des Pays-Bas est rétablie en 1815. Bien que le roi Guillaume fut fort préoccupé par le développement des provinces du Sud dégénérées, il souffrait lui aussi de la philosophie française qui flattait d’ailleurs un certain despotisme éclairé. Trop souvent il choisit ses collaborateurs parmi les anciens de service du régime français. Une meilleure acceptation d’un pouvoir décentralisé aurait pu éviter la sécession de 1830.

|

|

1071-1978 |

Raf Seys, Twee Peeneboeken in een band, Roeselare, 1996

(p.7) WOORD VOORAF

DE NEDERLANDEN IN FRANKRIJK In de verre geschiedenis strekten de Nederlanden zich uit tôt aan de Somme (Zomme), waaraan de stad Abbeville (Abbegem) gelegen is. Boulogne (Bonen), Calais (Kales), Douai (Dowaai), Arras (Atrecht), Lille (Rijsel) e.a. zijn belangrijke steden uit dit gebied dat stuk voor stuk door Frankrijk werd ingepalmd en verfranst. Het nu nog in enige mate VLaamssprekend gedeelte dat de Westhoek wordt genoemd, grenst aan de Aa, die te Grevelingen (Gravelines) in de Noordzee uitstroomt. Aan de overkant van de rivier (de linkeroever), ligt Sint-Omaars (Saint-Omer), waar (in de stad zelf of in haar onmid-dellijke omgeving), eind Ile eeuw, de vooralsnog oudst bekende Neder-landse glossen geschreven werden. De belangrijkste steden in dit gewest zijn : Duinkerke, Hazebroek, Belle (Bailleul), Steenvoorde, Sint-Winoksbergen (Bergues), Hondschote en Wormhout.

DE HEILIGE BERG VAN VLAANDEREN In het oude stadje Kassel, gelegen op de 176 m hoge Kasselberg, een knooppunt van Romeinse heerwegen, bevindt zich een historisch monument (1873), dat herinnert aan de drie memorabele veldslagen die in de onmiddellijke omgeving geleverd werden. 1. Op 20 februari 1071 overwon Robrecht de Pries te Bavinkhove de Franse koning Filips I, en werd graaf van Vlaanderen. 2. Op 23 augustus 1328 verloren Niklaas Zannekin (van Lampernisse) en de Kerels van Vlaanderen te Harde-foort (Hardifort) de strijd tegen koning Filips VI van Valois. 3. Op 11 april 1677 werd Willem van Oranje tussen Noordpeene en Zuidpeene verslagen door Filips van Orléans, broer van de Zonnekoning Lodewijk XTV: de Hollanders waren ni. de stad Sint-Omaars te hulp gekomen die onder Franse belegering stond.

DE NOODLOTTIGE 17e EEUW Deels door het geweld van de wapens, deels door de macht van het geld, bereikte de annexionistische politiek van Lodewijk XIV haar doel. In 1658 verloor de Spaanse bezetter de Slag der Duinen en nam Turenne (p.8) Broekburg (Bourbourg), Grevelingen (Gravelines) en Duinkerke in, -Duinkerke, de stad die aan de Engelsen werd overgegeven, maar in 1662 weer werd afgekocht. In 1667 werden Dowaai (Douai) en Rijsel (Lille) door Lodewijk XIV veroverd, terwijl door de Vrede van Aken (1668) Frankrijk o.a. Sint-Winoksbergen (Bergues) kreeg toegewezen. Door de Vrede van Nijmegen (1678), gevolg van de Slag aan de Peene, werden o.m. de kasselrijen Belle en Kassel, alsook Sint-Omaars en Arien (Aire-sur-la-Lys), d.w.z. de rest van wat thans de naam Frans-Vlaanderen draagt, aan Lodewijk afgestaan.