GÉNÉRALITÉS

Extraits de: Jean Baudrillard, La société de consommation, ses mythes, ses structures, Folio, 1970 / Extraits

(p.19) Nos marchés, nos artères commerciales, nos Superprisunic miment ainsi une nature retrouvée, prodigieusement féconde : ce sont nos vallées de Chanaan où coulent, en fait de lait et de miel, les flots de néon sur le ketchup et le plastique, mais qu’importe! L’espérance violente qu’il y en ait non pas assez, mais trop, et trop pour tout le monde, est là : vous emportez la pyramide croulante d’huîtres, de viandes, de poires ou d’asperges en boîte en en achetant une parcelle. Vous achetez la partie pour le tout. Et ce discours métonymique, répétitif, de la matière consommable, de la marchandise, redevient, par une grande métaphore collective, grâce à son excès même, l’image du don, de la prodigalité inépuisable et spectaculaire qui est celle de la fête.

(p.23) Nous sommes au point où la « consommation » saisit toute la vie, où toutes les activités s’enchaînent sur le même mode combinatoire, où le chenal des satisfactions est tracé d’avance, heure par heure, où l’ « environnement » est total, totalement climatisé, aménagé, culturalisé. Dans la phénoménologie de la consommation, cette climatisation générale de la vie, des biens, des objets, des services, des conduites et des relations sociales représente le stade accompli, « consommé », dans une évolution qui va de l’abondance pure et simple, à travers les réseaux articulés d’objets jusqu’au conditionnement des actes et du temps, jusqu’au réseau d’ambiance systématique inscrit dans des cités futures que sont les drugstores, les parly 2 ou les aéroports modernes.

(p.31) Ce qui caractérise la société de consommation, c’est l’universalité du fait divers dans la communication de masse. Toute l’information politique, historique, culturelle est reçue sous la même forme, à la fois anodine et miraculeuse, du fait divers. Elle est tout entière actualisée, c’est-à-dire dramatisée sur le mode spectaculaire — et tout entière inactualisée, c’est-à-dire distancée par le médium de la communication et réduite à des signes. Le fait divers n’est donc pas une catégorie parmi d’autres, mais la catégorie cardinale de notre pensée magique, de notre mythologie.

Cette mythologie s’arc-boute sur l’exigence d’autant plus vorace de réalité, de « vérité », d’ « objectivité ». Partout c’est le cinéma-vérité, le reportage en direct, le flash, la photo-choc, le témoignage-document, etc. Partout, ce qui est cherché, c’est le « cœur de l’événement », le « cœur de la bagarre », le in vivo, le « face à face » — le vertige d’une présence totale à l’événement, le Grand Frisson du Vécu — c’est-à-dire encore une fois le miracle, puisque la vérité de la chose vue, télévisée, magnétisée sur bande, c’est précisément que je n’y étais pas. Mais c’est le plus vrai que le vrai qui compte, autrement dit le fait d’y être sans y être, autrement dit encore le phantasme.

(p.32) (…) les media ne nous renvoient pas au monde, ils nous donnent à consommer les signes en tant que signes, attestés cependant par la caution du réel. C’est ici qu’on peut définir la praxis de consommation. La relation du consommateur au monde réel, à la politique, à l’histoire, à la culture, n’est pas celle de l’intérêt, de l’investissement, de la responsabilité engagée – ce n’est pas non plus celle de l’indifférence totale : c’est celle de la CURIOSITE. Selon le même schéma, on peut dire que la dimension de la consommation telle que nous l’avons définie ici, ce n’est pas celle de la connaissance du monde, mais non plus celle de l’ignorance totale : c’est celle de la MECONNAISSANCE.

(p.34) Caricaturalement, c’est le téléspectateur relaxé devant les images de la guerre du Vietnam. L’image de la T. V., comme une fenêtre inverse, donne d’abord sur une chambre, et, dans cette chambre, l’extériorité cruelle du monde se fait intime et chaleureuse, d’une chaleur perverse.

A ce niveau « vécu », la consommation fait de l’exclusion maximale du monde (réel, social, historique) l’indice maximal de sécurité. Elle vise à ce bonheur par défaut qu’est la résolution des tensions. Mais elle se heurte à une contradiction : celle entre la passivité qu’implique ce nouveau système de valeurs et les normes d’une morale sociale qui, pour l’essentiel, reste celle du volontarisme, de l’action, de l’efficacité et du sacrifice. D’où l’intense culpabilisation qui s’attache a ce nouveau style de conduite hédoniste et l’urgence, clairement définie par les « stratèges du désir », de déculpabiliser la passivité. Pour des millions de gens sans histoire, et heureux de l’être, il faut déculpabiliser la passivité. Et c’est ici qu’intervient la dramatisation spectaculaire par les mass média (le fait divers/catastrophe comme catégorie généralisée de tous les messages) : pour que soit résolue cette contradiction entre morale puritaine et morale hédoniste, il faut que cette quiétude de la sphère privée apparaisse comme valeur arrachée, constamment menacée, environnée par un destin de catastrophe. Il faut la violence et l’inhumanité du monde extérieur pour que non seulement la sécurité s’éprouve plus profondément comme telle (cela dans l’économie de la jouissance), mais aussi pour qu’elle se sente à chaque instant justifiée de se choisir comme telle (cela dans l’économie morale du salut). Il faut que fleurissent autour de la zone préservée les signes du destin, de la passion, de la fatalité, pour que cette quotidienneté récupère la grandeur, le sublime (p.35) dont elle est justement le revers. La fatalité est ainsi partout suggérée, signifiée, pour que la banalité vienne s’y repaître et y trouver grâce. L’extraordinaire rentabilité des accidents automobiles sur les ondes, dans la presse, dans le discours individuel et national, est là pour le prouver : c’est le plus bel avatar de la « fatalité quotidienne » et, s’il est exploité avec une telle passion, c’est qu’il remplit une fonction collective essentielle. La litanie sur la mort automobile n’est d’ailleurs concurrencée que par la litanie des prévisions météorologiques : c’est que les deux sont un couple mythique — l’obsession du soleil et la litanie de la mort sont inséparables.

La quotidienneté offre ainsi ce curieux mélange de justification euphorique par le standing et la passivité, et de « délectation morose » de victimes possibles du destin. Le tout compose une mentalité, ou plutôt une « sentimentalité » spécifique. La société de consommation se veut comme une Jérusalem encerclée, riche et menacée, c’est là son idéologie l.

(p.43) L’obsolescence accélérée des produits et des machines, la destruction de structures anciennes assurant certains besoins, la multiplication des fausses innovations, sans bénéfice sensible pour le mode de vie, tout cela peut être ajouté au bilan.

(p.46) (…) la vérité, c’est peut-être que ce sont les biens « négatifs », les nuisances compensées, les coûts internes de fonctionnement, les frais sociaux d’endorégulation « dysfonctionnelle », les secteurs annexes de prodigalité inutile qui jouent dans cet ensemble le rôle dynamique de locomotive économique. Cette vérité (p.47) latente du système est, bien sûr, cachée par les chiffres, dont l’addition magique voile cette circularité admirable du positif et du négatif (vente d’alcool et construction d’hôpitaux, etc.). Ce qui expliquerait l’impossibilité, malgré tous les efforts et à tous les niveaux, d’extirper ces aspects négatifs : le système en vit et ne saurait s’en défaire. Nous retrouverons ce problème à propos de la pauvreté, ce « volant » de pauvreté que les sociétés de croissance « traînent derrière elle » comme leur tare, et qui est de fait une de leurs « nuisances » les plus graves. Il faut admettre l’hypothèse que toutes ces nuisances entrent quelque part comme facteurs positifs, comme facteurs continuels de la croissance, comme relance de la production et de la consommation. Au XVIIIe siècle, Mandeville, dans la Fable des Abeilles, soutenait la théorie (sacrilège et libertine à son époque déjà) que c’est par ses vices, et non par ses vertus, qu’une société s’équilibre, que la paix sociale, le progrès et le bonheur des hommes s’obtiennent par l’immoralité instinctive qui leur fait enfreindre continuellement les règles. Il parlait bien sûr de morale, mais nous pouvons l’entendre au sens social et économique. C’est de ses tares cachées, de ses équilibres, de ses nuisances, de ses vices au regard d’un système rationnel que le système réel précisément prospère. On a taxé Mandeville de cynisme : c’est l’ordre social, l’ordre de production qui est objectivement cynique \

1 Il y a, dans ce sens, une différence absolue entre le gaspillage de nos « sociétés d’abondance », gaspillage qui est une nuisance intégrée au système économique, qui est un gaspillage • fonctionnel », non producteur de valeur collective, et la prodigalité destructive qu’ont pratiquée toutes les sociétés dites de « pénurie », dans leurs fêtes et leurs sacrifices, gaspillage • par excès », où la destruction des biens était source de valeurs symboliques collectives. Jeter les automobiles démodées à la casse ou brûler le café dans les locomotives n’a rien d’une fête : c’est une destruction systématique, délibérée, à des fins stratégiques. Ainsi des dépenses militaires (seule peut-être la publicité…). Le système économique ne peut se dépasser dans un gaspillage festif, pris qu’il est à sa propre prétendue « rationalité ». Il ne peut que dévorer en quelque sorte honteusement son surcroît de richesse, en pratiquant une destructivité calculée complémentaire de calcul de productivité.

(p.48) Le gaspillage

On sait combien l’abondance des sociétés riches est liée au gaspillage, puisqu’on a pu parler de « civilisation de la poubelle », et même envisager de faire une « sociologie de la poubelle » : Dis-moi ce que tu jettes, je te dirai qui tu es! Mais la statistique du gâchis et du détritus n’est pas intéressante en soi : elle n’est qu’un signe redondant du volume des biens offerts, et de leur profusion. On ne comprend ni le gaspillage ni ses fonctions si on n’y voit que le déchet résiduel de ce qui est fait pour être consommé et qui ne l’est pas. Encore une fois, nous avons là une définition simpliste de la consommation — définition morale fondée sur l’utilité impérative des biens. Et tous nos moralistes de partir en guerre contre la dilapidation des richesses, depuis l’individu privé qui ne respecte plus cette sorte de loi morale interne à l’objet qui serait sa valeur d’usage et sa durée, qui jette ses biens ou en change selon les caprices du standing ou de la mode, etc., jusqu’au gaspillage à l’échelon national et international, et même jusqu’à un gaspillage en quelque sorte planétaire, qui serait le fait de l’espèce humaine dans son économie générale et son exploitation des richesses naturelles. Bref, le gaspillage est toujours considéré comme une sorte de folie, de démence, de dysfonction de l’instinct, qui fait brûler à l’homme ses réserves et compromettre par une pratique irrationnelle ses conditions de survie.

(p.49) (…) Toutes les sociétés ont toujours gaspillé, dilapidé, dépensé et consommé au-delà du strict nécessaire, pour la simple raison que c’est dans la consommation d’un excédent, d’un superflu que l’individu comme la société se sentent non seulement exister mais vivre. Cette consommation peut aller jusqu’à la « consumation », la destruction pure et simple, qui prend alors une fonction sociale spécifique. Ainsi, dans le potlatch, c’est la destruction compétitive de biens précieux qui scelle l’organisation sociale. Les Kwakiutl sacrifient des couvertures, des canoës, des cuivres blasonnés, qu’ils brûlent ou jettent à la mer, pour « soutenir leur rang », pour affirmer leur valeur. C’est encore par la wasteful expenditure (prodigalité inutile) qu’à travers toutes les époques, les classes aristocratiques ont affirmé leur prééminence. La notion d’utilité, d’origine rationaliste et économiste, est donc à revoir selon une logique sociale beaucoup plus générale où le gaspillage, loin d’être un résidu irrationnel, prend une fonction positive, relayant l’utilité rationnelle dans une fonctionnalité sociale supérieure, et même à la limite apparaît comme la fonction essentielle — le surcroît de dépense, le superflu, l’inutilité rituelle de la « dépense pour rien » devenant le lieu de production des valeurs, des différences et du sens —, tant sur le plan individuel que sur le plan social.

(p.52) Pour que l’abondance devienne une valeur, il faut qu’il y en ait non pas assez, mais trop – il faut que soit maintenue et manifestée une différence significative entre le nécessaire et le superflu : c’est la fonction du gaspillage à tous les niveaux. (…)

(p.53) « Que l’emballage verre puisse se jeter, n’est-ce pas déjà cela l’age d’or?

Un des grands thèmes de la culture de masse, analysé par Riesman et Morin, illustre ceci sur le mode épique : c’est celui des héros de la consommation. A l’Ouest au moins, les biographies exaltées des héros de la production le cèdent aujourd’hui partout à celles des héros de la consommation. Les grandes vies exemplaires de « self made men » et de fondateurs, des pionniers, d’explorateurs et de colons, qui succédaient à celles des saints et des hommes historiques, sont devenues celles des vedettes de cinéma, du sport et du jeu, de quelques princes dorés ou de féodaux internationaux, bref de grands gaspilleurs (même si l’impératif impose souvent à rebours de les montrer dans leur « simplicité » quotidienne, faisant leur marché, etc.). Tous ces grands dinosaures qui défraient la chronique des magazines et de la T.V., c’est toujours leur vie par excès, et la virtualité de monstrueuses dépenses qui est exaltée en eux. Leur qualité surhumaine, c’est leur parfum de potlatch. Ainsi remplissent-ils une fonction sociale bien précise : celle de la dépense somptuaire, inutile, démesurée. Ils remplissent cette fonction par procuration, pour tout le corps social, tels les rois, les héros, les prêtres ou les grands parvenus des époques antérieures. (p.54) Comme ceux-ci d’ailleurs, ils ne sont jamais si grands que si, tels James Dean, ils payent cette dignité de leur vie.

(p.54) (…) Ce qui est produit aujourd’hui ne l’est pas en fonction de sa valeur d’usage ou de sa durée possible, mais au contraire en fonction de sa mort, dont l’accélération n’a d’égale que celle de l’inflation des prix. Cela seul suffirait à remettre en question les postulats « rationalistes » de toute la science économique sur l’utilité, les besoins, etc. Or, on sait que l’ordre de production ne survit qu’au prix de cette extermination, de ce « suicide » calculé perpétuel du parc des objets, que cette opération repose sur le « sabotage » technologique ou sur la désuétude (p.55) organisée sous le signe de la mode. La publicité réalise ce prodige d’un budget considérable consumé à seule fin non pas d’ajouter, mais d’ôter à la valeur d’usage des objets, d’ôter à leur valeur/temps en les assujettissant à leur valeur/mode et au renouvellement accéléré. Ne parlons pas des richesses sociales colossales sacrifiées dans les budgets de guerre et autres dépenses étatiques et bureaucratiques de prestige : cette sorte de prodigalité n’a plus rien du tout d’un parfum symbolique de potlatch, elle est la solution désespérée, mais vitale, d’un système économico-politique en perdition. Cette « consommation » au plus haut niveau fait partie de la société de consommation au même titre que la fringale tétanique d’objets chez les particuliers. Les deux assurent conjointement la reproduction de l’ordre de production. Et il faut distinguer le gaspillage individuel ou collectif comme » acte symbolique de dépense, comme rituel de fête et forme exaltée de la socialisation, de sa caricature funèbre et bureaucratique dans nos sociétés, où la consommation gaspilleuse est devenue une obligation quotidienne, une institution forcée et souvent inconsciente comme l’impôt indirect, une participation à froid aux contraintes de l’ordre économique.

(p.56) La société de consommation a besoin de ses objets pour être et plus précisément elle a besoin de les détruire. L’« usage » des objets ne mène qu’à leur déperdition lente. La valeur créée est beaucoup plus intense dans leur déperdition dolente. C’est pourquoi la destruction reste l’alternative fondamentale à la production: la consommation n’est qu’un terme intermédiaire entre les deux. Il y a une tendance profonde dans la consommation à se dépasser, à se transfigurer dans la destruction. C’est là qu’elle prend son sens. La plupart du temps, dans la quotidienneté actuelle, elle reste subordonnée, comme consommativité dirigée, à l’ordre de productivité. C’est pourquoi la plupart du temps les objets sont là par défaut, et c’est pourquoi leur abondance même signifie paradoxalement la pénurie. Le stock, c’est la redondance du manque, et signe de l’angoisse. Dans la destruction seule, les objets sont là par excès, et témoignent, dans leur disparition, de la richesse. Il est en tout cas évident que la destruction soit sous sa forme violente et symbolique (happening, potlatch, acting out destructif, individuel ou collectif), soit sous sa forme de destructivité systématique et institutionnelle, est vouée à devenir une des fonctions prépondérantes de la société post-industrielle.

(p.59) LA LOGIQUE SOCIALE DE LA CONSOMMATION

L’idéologie égalitaire du bien-être.

Tout le discours sur les besoins repose sur une anthropologie naïve : celle de la propension naturelle au bonheur. Le bonheur, inscrit en lettres de feu derrière la moindre publicité pour les Canaries ou les sels de bain, c’est la référence absolue de la société de consommation : c’est proprement l’équivalent du salut. Mais quel est ce bonheur qui hante la civilisation moderne avec une telle force idéologique ?

Il faut réviser, là aussi, toute vision spontanée. La force idéologique de la notion de bonheur ne lui vient justement pas d’une propension naturelle de chaque individu à le réaliser pour lui-même. Il lui vient, socio-historiquement, du fait que le mythe du bonheur est celui qui recueille et incarne dans les sociétés modernes le mythe de l’Égalité. Toute la virulence politique et sociologique dont ce mythe est chargé depuis la Révolution industrielle et les Révolutions du xixe s’est transférée sur le Bonheur.

(p.73) Le savoir et le pouvoir sont ou vont devenir les grands biens rares de nos sociétés d’abondance.

(p.85) La compulsion de consommation compenserait le non-accomplissement dans l’échelle sociale verticale. En même temps que l’expression d’une exigence statutaire, l’aspiration « surconsommative » (des basses classes en particulier) serait l’expression de l’échec vécu de cette exigence.

(p.87) De cette escalade, de cette « réaction en chaîne » différentielle, que sanctionne la dictature totale de la mode, la ville est le lieu géométrique. (Or, le processus renforce en retour la concentration urbaine, par acculturation rapide des zones rurales ou marginales. Donc, il est irréversible. Toute velléité de l’enrayer est naïve.) La densité humaine en soi est fascinante, mais surtout le discours de la ville, c’est la concurrence même : mobiles, désirs, rencontres, stimuli, verdict incessant des autres, érotisation continuelle, information, sollicitation publicitaire : tout cela compose une sorte de destin abstrait de participation collective, sur un fond réel de concurrence généralisée.

(p.136) (…) le système compte beaucoup plus efficacement sur un dispositif inconscient d’intégration et de régulation. Et celui-ci, au contraire de l’égalité, consiste précisément à impliquer les individus dans un système de différences, dans un code de signes. Telle est la culture, tel est le langage, telle est la «consommation » au sens le plus profond du terme. L’efficace politique, ce n’est pas de faire que là où il y avait de la contradiction, il y ait de l’égalité et de l’équilibre, c’est de faire que là où il y avait de la contradiction, il y ait de la différence. La solution à la contradiction sociale, ce n’est pas l’égalisation, c’est la différenciation. Il n’y a pas de révolution possible au niveau d’un code — ou alors, elles ont lieu tous les jours, ce sont les « révolutions de la mode », elles sont inoffensives et déjouent les autres.

(p.147) Le Néo — ou la résurrection anachronique.

Comme Marx le disait de Napoléon III : il arrive que les mêmes événements se produisent deux fois dans l’histoire : la première, ils ont une portée historique réelle, la seconde, ils n’en sont que l’évocation caricaturale, l’avatar grotesque — vivant d’une référence légendaire. Ainsi la consommation culturelle peut être définie comme le temps et le lieu de la résurrection caricaturale, de l’évocation parodique de ce qui n’est déjà plus — de ce qui est « consommé » au sens premier du terme (achevé et révolu). Ces touristes qui partent en car dans le Grand Nord refaire les gestes de la ruée vers l’or, à qui on loue une batte et une tunique esquimaude pour faire couleur locale, ces gens-là consomment : ils consomment sous forme rituelle ce qui fut événement historique, réactualisé de force comme légende. En histoire, ce processus s’appelle restauration : c’est un processus de dénégation de l’histoire et de résurrection fixiste des modèles antérieurs. La consommation est, elle aussi, tout entière imprégnée de cette substance (p.148) anachronique : e s s o vous offre, dans ses stations d’hiver, son feu de bois et son ensemble barbecue : exemple caractéristique — ce sont les maîtres de l’essence, les « liquidateurs historiques » du feu de bois et de toute sa valeur symbolique, qui vous le resservent comme néo-feu de bois esso. Ce qui est consommé ici c’est la jouissance simultanée, mixte, complice, de l’automobile et des prestiges défunts de tout ce dont l’automobile signifie la mort — et ceux-ci ressuscités par l’automobile! Il ne faut pas voir là simple nostalgie du passé : à travers ce niveau « vécu », c’est la définition historique et structurelle de la consommation que d’exalter les signes sur la base d’une dénégation des choses et du réel.

Nous avons vu que l’hypocrisie pathétique du fait divers, à travers les communications de masse, exalte de tous les signes de la catastrophe (morts, meurtres, viols, révolution) la quiétude de la vie quotidienne. Mais cette même redondance pathétique des signes est lisible partout : exaltation des tout jeunes et des très vieux, émotion à la une pour les mariages de sang bleu, hymne mass-médiatique au corps et à la sexualité — partout on assiste à la désagrégation historique de certaines structures qui fêtent en quelque sorte, sous le signe de la consommation, à la fois leur disparition réelle et leur résurrection caricaturale. La famille se dissout ? On l’exalte. Les enfants ne sont plus des enfants? On sacralise l’enfance. Les vieux sont seuls, hors circuit? On s’attendrit collectivement sur la vieillesse. Et plus clairement encore : on magnifie le corps à mesure même que ses possibilités réelles s’atrophient et qu’il est de plus en plus traqué par le système de contrôle et de contraintes urbaines, professionnelles, bureaucratiques.

(p.149) Le recyclage culturel

Une des dimensions caractéristiques de notre société, en matière de savoir professionnel, de qualification sociale, de trajectoire individuelle, c’est le recyclage. Elle implique pour chacun, s’il ne veut être relégué, distancé, disqualifié, la nécessité de « remettre à jour » ses connaissances, son savoir, en gros son « bagage opérationnel » sur le marché du travail. Cette notion vise aujourd’hui particulièrement les cadres techniques d’entreprise, et depuis peu les enseignants. Elle se veut donc scientifique et fondée sur le progrès continu des connaissances (en sciences exactes, en technique des ventes, en pédagogie, etc.), auquel devraient normalement s’adapter tous les individus, pour rester « dans la foulée ». En fait, le terme de « recyclage » peut inspirer quelques réflexions : il évoque irrésistiblement le « cycle » de la mode : là aussi chacun se doit d’être « au courant », et de se recycler annuellement, mensuellement, saisonnièrernent, dans ses vêtements, ses objets, sa voiture. S’il ne le fait, il n’est pas un vrai citoyen de la société de consommation. Or, il est évident qu’il ne s’agit pas dans ce cas d’un progrès continu : la mode est arbitraire, mouvante, cyclique et n’ajoute rien aux qualités intrinsèques de l’individu. Elle a pourtant un caractère de contrainte profonde, et pour sanction la réussite ou la relégation sociale. On peut se demander si le « recyclage des connaissances », sous la couverture scientifique, ne cache pas ce même type de reconversion accélérée, obligée, arbitraire, que la mode, et ne fait pas jouer au niveau du savoir et des personnes la même « obsolescence dirigée » que le cycle de production et de mode impose aux objets matériels. Dans ce cas, nous aurions affaire non pas à un processus rationnel d’accumulation (p.150) scientifique, mais à un processus social, non rationnel, de consommation, solidaire de tous les autres. Recyclage médical : le « check-up ». Recyclage corporel, musculaire, physiologique : le « Président » pour les hommes ; les régimes, les soins de beauté pour les femmes ; les vacances pour tout le monde. Mais on peut élargir (et il faut élargir) cette notion à des phénomènes bien plus vastes encore : la « redécouverte » même du corps est un recyclage corporel, la « redécouverte » de la Nature, sous forme de campagne réduite à l’état d’échantillon encadrée par l’immense tissu urbain, quadrillée et servie « chambrée » sous la forme d’espaces verts, de réserves naturelles ou de décor aux résidences secondaires, cette redécouverte est en fait un recyclage de la Nature. C’est-à-dire non plus du tout une présence originelle, spécifique, en opposition symbolique avec la culture, mais un modèle de simulation, un consommé de signes de nature remis en circulation, bref une nature recyclée. Si nous n’en sommes pas encore là partout, telle est pourtant bien la tendance actuelle. Qu’on l’appelle aménagement, préservation des sites, environnement, il s’agit toujours de recycler une nature condamnée dans son existence propre. La nature comme l’événement, comme le savoir, est régie dans ce système par le principe d’actualité. Elle doit changer fonction-nellement comme la mode. Elle a valeur d’ambiance, donc soumise à un cycle de renouvellement. C’est le même principe qui envahit aujourd’hui le domaine professionnel, où les valeurs de science, de technique, de qualification et de compétence le cèdent au recyclage, c’est-à-dire aux contraintes de mobilité, de statut et de profil de carrière *. ‘

- Si la beauté est dans la « ligne », la carrière est dans le « profil ». Le lexique a des connivences significatives.

(p.155) Ce qui est partagé, alors, ce n’est plus une « culture » : le corps vivant, la présence actuelle du groupe (tout ce qui faisait la fonction symbolique et métabolique de la cérémonie et de la fête) — ce n’est même pas un savoir au sens propre du terme, c’est cet étrange corpus de signes et de références, de réminiscences scolaires et de signaux intellectuels, de mode qu’on nomme « culture de masse », et qu’on pourrait appeler P. P. C. C. (Plus Petite Commune Culture), au sens du plus petit commun dénominateur en arithmétique — au sens aussi du « Standard Package », lequel définit la plus petite commune panoplie d’objets que se doit de posséder le consommateur moyen pour accéder au titre de citoyen de cette société de consommation — ainsi la P. P. C. C. définit la plus petite commune panoplie de « réponses justes » qu’est censé posséder l’individu moyen pour accéder au brevet de citoyenneté culturelle.

La communication de masse exclut la culture et le savoir. Il n’est pas question que de véritables processus symboliques ou didactiques entrent en jeu, car ce serait compromettre la participation collective qui est le sens de cette cérémonie — participation qui ne peut

(p.156) s’accomplir que par une liturgie, un code formel de signes soigneusement vidés de toute teneur de sens.

On voit que le terme « culture » est lourd de malentendus. Ce consommé culturel, ce « digest »/répertoire de questions/réponses codées, cette P. P. C. C. est à la culture ce qu’est l’assurance-vie à la vie : elle est faite pour en conjurer les risques et, sur la base de la dénégation d’une culture vivante, exalter les signes ritualisés de la culturalisation.

S’alimentant à un mécanisme de questions/réponses automatisé, cette P. P. C. C. a beaucoup d’affinités, par contre, avec la « culture » scolaire. Tous ces jeux ont d’ailleurs pour ressort l’archétype de l’examen. Et ceci n’est pas un accident. L’examen est la forme éminente de la promotion sociale. Chacun veut passer des examens, fût-ce sous une forme radiophonique bâtarde, parce que être examiné est aujourd’hui élément de prestige. Il y a donc un processus d’intégration sociale puissante dans la multiplication infinie de ces jeux : on peut imaginer à la limite une société entière intégrée à ces joutes mass-médiatiques, l’organisation sociale entière reposant sur leur sanction. Une société a déjà dans l’histoire connu un système total de sélection et d’organisation par les examens : la Chine mandarinale. Mais le système ne touchait qu’une frange cultivée. Ici, ce serait les masses entières mobilisées dans un incessant quitte ou double, où chacun assurerait et mettrait en jeu son destin social. On ferait ainsi l’économie des rouages archaïques du contrôle social, le meilleur système d’intégration ayant toujours été celui de la compétition ritualisée. Nous n’en sommes pas là. Pour l’instant, constatons la très forte aspiration à la situation d’examen — double, puisque chacun peut y être examiné, mais s’y intègre aussi, comme examinateur, comme juge (en tant que parcelle de l’instance collective appelée public). Dédoublement (p.157) de rêve, proprement fantasmatique ; être à la fois l’un et l’autre. Mais aussi opération tactique d’intégration par délégation de pouvoir. Ce qui définit la communication de masse, c’est donc la combinaison du support technique et de la P. P. C. C. (et non pas l’effectif de la masse participante). Le computer est lui aussi mass médium, même si le jeu semble s’y individualiser. Dans cette machine à sous où la dextérité intellectuelle s’illumine de spots et de signaux sonores — admirable synthèse entre le savoir et l’électroménager —, c’est encore l’instance collective qui vous programme. Le médium computer n’est que matérialisation technique du médium collectif, de ce système de signaux « plus-petit-commun-culturels » qui ordonne la participation de tous à chacun, et de chacun au même.

Encore une fois, il est inutile et absurde de confronter, et d’opposer en valeur la Culture savante et la Culture mass-médiatisée. L’une a une syntaxe complexe, l’autre est une combinatoire d’éléments, qui peut toujours se dissocier en termes de stimulus/réaction, de question/réponse. Cette dernière trouve ainsi son illustration la plus vive dans le jeu radiophonique. Mais ce schème régit, bien au-delà de ce spectacle rituel, le comportement du consommateur dans chacun de ses actes, dans sa conduite généralisée, qui s’organise comme une succession de réponses à des stimuli variés. Goûts, préférences, besoins, décision : en matière d’objets comme de relations, le consommateur est perpétuellement sollicité, « questionné », et sommé de répondre. L’achat, dans ce contexte, est assimilable au jeu radiophonique : il est moins aujourd’hui démarche originale de l’individu en vue de la satisfaction concrète d’un besoin, que d’abord réponse à une question — réponse qui engage l’individu dans le rituel collectif de la consommation.

(p.159) Personne ne trouve plus anormal d’acquérir une lithographie ou une eau-forte en même temps qu’une paire de gants ou un fauteuil de jardin. La seconde « Suite Prisunic » vient d’être exposée à la galerie L’Œil, elle est désormais en vente dans ses magasins. Ce n’est pas une promotion, ni une révolution ( !). La multiplication de l’image répond à la multiplication du public, qui entraîne fatalement ( !) des lieux de rencontre avec cette image. La recherche expérimentale n’a plus comme aboutissement l’esclavage de la puissance et de l’argent : l’amateur bienfaiteur cède la place au client participant… Chaque estampe, numérotée et signée, est tirée à 300 exemplaires… Victoire de la société de consommation? Peut-être. Mais quelle importance, puisque la qualité est sauve… Ceux qui aujourd’hui ne veulent pas comprendre l’art contemporain sont ceux qui le veulent bien. »

(p.169) Le gadget et le ludique

La machine fut l’emblème de la société industrielle. Le gadget est l’emblème de la société post-industrielle. Il n’y a pas de définition rigoureuse du gadget. Mais si l’on admet de définir l’objet de consommation par la disparition relative de sa fonction objective (ustensile) au profit de sa fonction de signe, si l’on admet que l’objet de consommation se caractérise par une espèce d’inutilité fonctionnelle (ce qu’on consomme, c’est précisément autre chose que de l’ « utile »), alors le gadget est bien la vérité de l’objet en société de consommation. Et à ce titre, tout peut devenir gadget et tout l’est potentiellement. Ce qui définirait le gadget serait son inutilité potentielle et sa valeur combinatoire ludique . Les gadgets sont donc aussi bien les badges, qui ont eu leur heure de gloire, que « Venusik », cylindre de métal poli parfaitement « pur » et inutile (sinon comme presse-papiers, mais c’est la fonction à laquelle on voue tous les objets qui ne servent à rien!). « Amateurs de beauté formelle et d’inutilité potentielle, le fabuleux » Venusik » est arrivé! »

(p.170) L’univers du pseudo-environnement, du pseudo-objet, fait les délices de tous les « créateurs » « fonctionnels ». (p.171) Témoin André Paye, « technicien de l’art de vivre », qui crée des meubles Louis XVI où on découvre, derrière une porte de style, la surface lisse et brillante d’une platine d’électrophone, ou les bâties d’une chaîne Hi-Fi… « Ses objets bougent, tels les mobiles de Calder : ils servent aussi bien à concevoir des objets usuels que de véritables œuvres d’art, dont la mise en mouvement coordonnée avec les projections chromophoniques cerneront de plus en plus près le spectacle total auquel il aspire… Meubles cybernétiques, bureaux à orientation et à géométrie variables, téléscripteur calligraphique… Téléphone devenu enfin partie intégrante de l’homme, et qui permet d’appeler New York ou de répondre à Honolulu du bord d’une piscine ou du fond d’un parc. » Tout ceci, pour Paye, représente un « asservissement de la technique à l’art de vivre ». Et tout ceci évoque irrésistiblement le concours Lépine. Entre le bureau vidéo-phone et le système de chauffage par l’eau froide imaginé par tel illustre inventeur, quelle différence? Il y en a pourtant une. C’est que la bonne vieille trouvaille artisanale était une excroissance curieuse, la poésie un peu délirante d’une technique héroïque. Le gadget, lui, fait partie d’une logique systématique qui saisit toute la quotidienneté sur le mode spectaculaire et, par contrecoup, rend suspect d’artificialité, de truquage et d’inutilité tout l’environnement d’objets, et, par extension, tout l’environnement de relations humaines et sociales. Dans son acception la plus large, le gadget essaie de dépasser cette crise généralisée de la finalité et de l’utilité sur le mode ludique. Mais il n’atteint pas, et ne peut atteindre, à la liberté symbolique du jouet pour l’enfant. Il est pauvre, c’est un effet de mode, c’est une sorte d’accélérateur artificiel des autres objets, il est pris dans un circuit, où l’utile et le symbolique se résolvent dans une sorte d’inutilité combinatoire, comme dans ces spectacles (p.172) optiques « totaux », où la fête elle-même est gadget, c’est-à-dire pseudo-événement social — un jeu sans joueurs. La résonance péjorative que le terme a prise aujourd’hui (« Tout ça, c’est des gadgets! ») reflète sans doute, en même temps qu’un jugement moral, l’angoisse que provoque la disparition généralisée de la valeur d’usage et de la fonction symbolique.

(…) Le gadget se définit en fait par la pratique qu’on en a, qui n’est ni de type utilitaire, ni de type symbolique, mais ludique. C’est le ludique qui régit de plus en plus nos rapports aux objets, aux personnes, à la culture, au loisir, au travail parfois, à la politique aussi bien. C’est le ludique qui devient la tonalité dominante de notre habitus quotidien, dans la mesure précisément où tout, objets, biens, relations, services, y devient gadget. Le ludique correspond à un type d’investissement très particulier : non économique (objets inutiles), non symbolique (l’objet-gadget n’a pas d1 « âme »), il consiste en un jeu avec les combinaisons, en modulation combinatoire — jeu sur les variantes ou virtualités techniques de l’objet, jeu avec les règles du jeu dans l’innovation, (p.173) jeu avec la vie et la mort comme combinaison ultime dans la destruction. Ici, nos gadgets domestiques rejoignent les machines à sous, les tirlipots et les jeux radiophoniques culturels, le computer des drugstores, le tableau de bord de l’automobile et tout l’appareillage technique « sérieux », du téléphone à l’ordinateur, qui constitue l’ « ambiance » moderne du travail — tout ce avec quoi nous jouons, plus ou moins consciemment, fascinés par le fonctionnement, la découverte enfantine et la manipulation, la curiosité vague ou passionnée pour le « jeu » des mécanismes, le jeu des couleurs, le jeu des variantes: c’est l’âme même du jeu-passion, mais généralisée et diffuse, et par là même moins prégnante, vidée de son pathétique et retombée à la curiosité — quelque chose entre l’indifférence et la fascination, et qui se définirait par opposition à la passion. La passion peut se comprendre comme relation concrète à une personne totale, ou à quelque objet pris comme personne. Elle implique un investissement total et prend une valeur symbolique intense. Alors que la curiosité ludique n’est qu’intérêt — même s’il est violent — pour le jeu des éléments.

(p.306) On peut donc avancer que l’ère de la consommation étant l’aboutissement historique de tout le processus de productivité accélérée sous le signe du capital, elle est aussi l’ère de l’aliénation radicale. La logique de la marchandise s’est généralisée, régissant aujourd’hui non seulement les procès de travail et les produits matériels mais la culture entière, la sexualité, les relations humaines, jusqu’aux phantasmes et aux pulsions individuelles. Tout est repris par cette logique, non seulement au sens où toutes les fonctions, tous les besoins sont objectivés et manipulés en termes de profit, mais au sens plus profond où tout est spectacularisé, c’est-à-dire, évoqué, provoqué, orchestré en images, en signes, en modèles consommables.

(p.316) En conclusion, nous dirons que ce contre-discours, n’instituant aucune distance réelle, est aussi immanent à la société de consommation que n’importe lequel de ses autres aspects. Ce discours négatif est la résidence secondaire de l’intellectuel. Comme la société du Moyen Age s’équilibrait sur Dieu et sur le Diable, ainsi la nôtre s’équilibre sur la consommation et sur sa dénonciation. Encore autour du Diable pouvaient s’organiser des hérésies et des sectes de magie noire. Notre magie à nous est blanche, plus d’hérésie possible dans l’abondance. C’est la blancheur prophylactique d’une société saturée, d’une société sans vertige et sans histoire, sans autre mythe qu’elle-même.

Mais nous voici de nouveau dans le discours morose et prophétique, pris au piège de l’Objet et de sa plénitude apparente. Or, nous savons que l’Objet n’est rien, et que derrière lui se noue le vide des relations humaines, le dessin en creux de l’immense mobilisation de forces productives et sociales qui viennent s’y réifier. Nous attendrons les irruptions brutales et les désagrégations soudaines qui, de façon aussi imprévisible, mais certaine, qu’en mai 1968, viendront briser cette messe blanche.

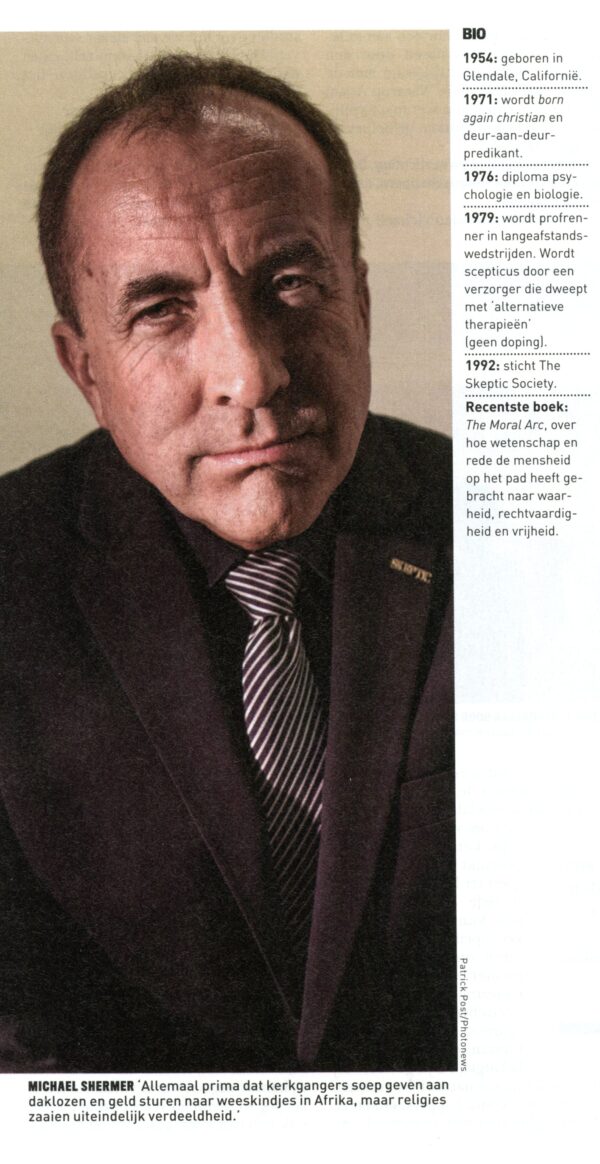

Westerse waarden zijn niet relatief. Ze zijn aantoonbaar beter. (Michael Shermer)

(Knack, 06/05/2015)