BILINGUISME

Le bilinguisme et ses avantages

PLAN

1 Analyses

1.1 Les gros avantages du bilinguisme

1.2 Les bienfaits de l’immersion linguistique et le bon choix des langues

1.3 La nécessité d’être polyglotte dans le monde professionnel

2 Documents

2.1 Le bilinguisme

2.2 L’immersion linguistique et le choix des langues

2.3 L’importance de la connaissance de plusieurs langues dans le monde professionnel

S.M. le Roi

Apprendre les langues

Discours lors de la Fête nationale

Parlons enfin de l’apprentissage des langues. Aujourd’hui, je voudrais insister sur la nécessité de connaître les langues pour participer efficacement à l’évolution scientifique et technologique et obtenir un emploi durable. J’ai été frappé de voir que bien des offres d’emploi ne trouvaient pas de candidats adéquats faute de connaissance des langues. Nous vivons dans une société de plus en plus globale et cela implique naturellement une bonne pratique de plusieurs langues. L’apprentissage précoce d’autres langues a parfois été freiné par la crainte de nuire à la langue maternelle. C’est pourquoi, j’ai été particulièrement intéressé, lors de ma visite à la VUB, par les résultats d’une recherche interdisciplinaire menée par des linguistes et des neurologues de la VUB et de l’ULB. Ils montrent que pour l’exécution d’une même tâche,

l’effort cérébral des enfants bilingues est inférieur à celui des enfants unilingues.

Ces recherches, qui se poursuivent, procurent une base scientifique au plaidoyer pour le multilinguisme. Une des formes intéressantes de cet apprentissage est l’enseignement par immersion qui est pratiqué à plus ou moins grande échelle dans la plupart des pays européens.

in: Les sciences, les langues, LB 22/07/2006

1 Analyses

1.1 Les gros avantages du bilinguisme

|

1996 |

Corinne Le Brun, Le bilinguisme à la portée de tous, Le Ligueur, 40, 09/10/1996

Concernant Claude Hagège, “L’enfant aux deux langues”. “Je ne crois pas à la notion de la bosse des langues ni à un don inné. Cela tient des idées reçues tout à fait absurdes.” “Il faut, en effet, un apprentissage des langues précoce. 11 ans est le seuil fatidique. A cet âge, faute d’être stimulées, il y a une sclérose des synapses nerveuses par lesquelles passe l’information. L’enfant n’est plus en état de percevoir avec une oreille neuve des sens qu’il pourra imiter. Avant 11 ans , c’est encore réversible. Après cela, cela devient irréversible.”

“L’enfant qui naît dans une famille mixte linguistiquement est dans un contexte idéal.” “Si j’étais Belge et Wallon, je serais parfaitement heureux de pouvoir apprendre le néerlandais et de devenir bilingue dans un pays bilingue.”

|

|

1997 |

Jacques Franck, Les bras m’en tombent!, LB, 28/02/1997

“Plus tôt un enfant a appris une seconde langue, mieux il la retiendra toute sa vie. Dans un groupe d’étudiants anglophones qui apprenaient le hindi, ceux qui l’avaient entendu parler avant l’âge de deux ans, et l’avaient apparemment oublié, l’apprirent beaucoup plus rapidement que les autres.

Les tests de réflexion créatrice (“creative thinking power”) ont montré que les petits bilingues l’emportaient sur les monolingues. les spécialistes attribuent cette supériorité au fait que les plurilingues distinguent naturellement entre le mot et son sens, se libérant par là même des contraintes conceptuelles de la langue. Par ailleurs, disent encore les psychologues, les bilingues ont une meilleure capacité de communication, peut-être parce qu’ils ont appris à tenir compte de leurs interlocuteurs pour choisir la langue de leur conversation.

|

|

1998 |

T. Bo., Une langue, une personne, un lieu, LB 25/03/1998

L’apprentissage précoce – voire la semi-immersion (une à deux heures par jour) – ne risquent-ils pas d’engendrer une déficience dans la maîtrise de la langue maternelle ou une confusion entre les deux langues? “Il n’y a pas en principe de confusion s’il y a dissociation: une langue pour une personne et le cas échéant un lieu différent, par exemple école-famille”, rassure Win Degrève. “Pas de mélange non plus à craindre, lorsqu’il y a un décalage dans les niveaux: une langue possédée et une débutante”, continue Sylvaine Drablier, directrice des Kiddy-classes.

Quant à évoquer un retard, ce serait plutôt le contraire, “le bilinguisme apporte un plus, un retour sur la langue maternelle”, atteste le conseiller pédagogique. A défaut d’études scientifiques belges, Germaine Forges, prof. à l’université de Mons-Hainaut, se référait à une vaste campagne de recherche en Louisiane. Une langue étrangère était enseignée en 3e année de l’école fondamentale (8 ans) à raison de 30 minutes par jour. Par rapport à des groupes témoins, l’étude a mis en évidence des gains significatifs au test de connaissance de la langue maternelle dès la fin de la première année de langue étrangère. Un an encore après, les gains non seulement avaient doublé pour la langue maternelle, mais un bénéfice significatif apparaissait également au test d’évaluation mathématique.” |

|

2003 |

Ca D., Bilingues et heureux de l’être, VA 17/04/2003

L’acquisition du langage, chez l’enfant, est une activité banale et en même temps magique. Un grand nombre d’enfants acquièrent deux voire trois langues durant les premières années de vie. C’est qu’on a recensé sur la planète quelque 4000 langues, parlées dans 200 États souverains. Il y a à travers le monde autant d’enfants bilingues que d’enfants monolingues. Parler marocain avec maman et français avec papa, ce n’est pas seulement posséder deux langues, c’est aussi s’ouvrir à deux cultures, à la diversité des histoires, des musiques, des cuisines »… Pour les enfants qui évoluent dans un environnement équilibré affectivement, devenir bilingue ne pose aucun problème. Malgré cela, le bilinguisme de l’enfant est encore envisagé avec scepticisme par certains.

Qu’en est-il exactement ?

. Retard dans le développement de l’enfant. Il existe de grandes différences individuelles dans l’apprentissage d’une langue. Certains enfants monolingues commencent à dire des mots très tôt, d’autres ne parlent pas du tout et quand ils s’y mettent, débitent des phrases complexes. C’est la même chose chez les enfants bilingues. Et ceux-ci d’invoquer un retard dans le développement, un appauvrissement du vocabulaire dans les deux langues, voire des troubles de la personnalité. . Le mélange des langues. Au début, l’enfant bilingue mêle les deux langues, utilisant le premier terme qui lui vient à l’esprit pour s’exprimer. À ses parents de lui répéter, chacun dans sa langue, ce qu’il a voulu dire. Sans s’énerver, sans forcer. L’enfant enrichira progressivement son vocabulaire dans l’une et l’autre langue et s’exprimera clairement dans la langue de son interlocuteur. Cet apprentissage peut prendre un peu plus de temps que celui d’une seule langue mais il sera bien moins long que s’il est proposé à un enfant plus âgé. . Appauvrissement du vocabulaire. Chez l’enfant bilingue, on a constaté qu’au niveau du cerveau, la zone du langage était plus étendue. La richesse d’une langue dépend des apports socioculturels, plus un enfant est immergé dans des domaines variés, plus riche sera son vocabulaire. . Problème d’identité. Des adultes bilingues ont le sentiment d’être une personne différente selon la langue qu’ils parlent. Rien de plus de normal car chaque langue obéit à des normes culturelles distinctes. Le bilinguisme ne peut se résumer à la seule maîtrise d’une langue. Quand un bilingue franco-anglais s’adresse à un francophone, il adapte son style, son attitude, ses gestes à ce qu’attend de lui la société francophone. S’il utilise l’anglais, sa « personnalité» devient anglaise.

Avec l’accent

Plus tôt on commence à parler une langue, plus l’apprentissage est facile, car « naturel « . On peut cependant apprendre une seconde langue à n’importe quel âge. Ce qui varie, ce sont les mécanismes psycholinguistiques. La seule chose qui ne sera que très difficilement et très rarement acquise après l’âge de 7-8 ans environ, c’est l’accent.

Bilinguisme créé

Si les parents sont enthousiastes pour ouvrir leur enfant à de nouvelles langues, il les acquerra avec plaisir. Utiliser des mots différents pour désigner un même objet, c’est un petit jeu que les petits aiment beaucoup, Certains vont même jusqu’à inventer leur propre langue ? Souvenez-vous de Mon coq est mort, Ma serpette est perdue.

|

|

2004 |

L.D., Le bilinguisme améliore la conservation de la mémoire, LB 17/09/2004

BÉNÉFIQUE, car associé à un traitement plus efficace des informations par les enfants, le bilinguisme serait-il aussi utile aux personnes ägées, dans là mesure oùil leur permettrait de conserver une meilleure mémoire et un meilleur contrôle cognitif que leurs contemporains unilingues ~ A cette question, il semblerait bien que la réponse soit « oui » ou « ya », d’après une équipe de chercheurs américains, dirigée par Ellen Bialystok, récemment parue dans « Psychology and Aging ». La psychologue de l’université d’York vient en effet de constater chez de personnes d’âge moyen ainsi que chez d’autres sujets, déjà plus âgés, que les personnes bilingues dès leur enfance étaient nettement plus capables que leurs contemporains unilingues de garder leur attention fixée sur des tâches complexes exigeant de multiples changements pour les distraire. Preuve serait faite que, chez les bilingues, la concentration se maintient plus facilement avec l’âge si on les compare à des monolingues. Warum, waarom, why, pourquoi ? Selon Bialystok, J’effort de parler une autre langue entraîne des changements physiques dans le cerveau, qui exige plus d’oxygène et demande un plus grand apport de sang. Tous les polyglottes le savent, lorsqu’ils ont dû passer d’une langue à l’autre pendant un certain temps, ils éprouvent une plus forte fatigue que s’ils avaient paisiblement parlé de tout et de rien dans une seule langue. Parler, écrire, écouter, lire, manier la langue, voilà une tâche complexe pour la fonction exécutive du cerveau. A l’évidence, naviguer linguistiquement à travers sa journée en deux langues, voire trois ou quatre démultiplie j’effort. Et c’est précisément cet effort qui maintient le cerveau en forme. On recommande bien aux personnes âgées de maintenir le plus longtemps possible leur souplesse physique. Pourquoi serait-elle limitée au corps? Les cruciverbistes et autres sportifs du jeu de mot restent alertes plus longtemps. « Le bilinguisme n’est toutefois jamais gratuit, nous explique un linguiste. Même apprise au plus jeune âge, une seconde langue demande toujours un effort de la part de celui qui s’y lance. Et tant mieux si les premiers contacts avec une autre langue se passent avant l’école primaire. Dans la suite, les linguistes le savent au plus tard depuis Piaget, cOn:Jmence la construction du réel dans le mental de l’enfant Il répertorie les choses en fonction des mots appris et les mots en fonction des choses auxquelles ces mots renvoient Dans deux langues que l’on compare, les deux répertoires sont différents, il n’y a pas de coïncidence de langue à langue pour renvoyer aux choses. Donc, il faut jongler. Les mots ne se mettent pas dans le même ordre: encore jongler. Et l’ensemble des choses dites le sont dans des contextes culturels différents: encore et toujours jongler. A force d’exercer son esprit, on le maintient en éveil. » Darum, daarom, that’s why! Voilà pourquoi! |

|

2006 |

Mehr Sprachen, mehr Hirn, PM 7/2006, S.128

Wer zwei Idiome spricht, hat mehr Gehirnzellen. Zweisprachige Menschen haben in der linken Gehirnhälfte mehr Masse als einsprachige. www.webmd.com/content/article/95/103242.htm

Being Bilingual Boosts Brain Power Second Language Brain Benefits Start in Childhood, Study Shows By Miranda Hitti Oct. 13, 2004 — People who are bilingual have an advantage over the rest of us, and not just in terms of communication skills. The bilingual brain develops more densely, giving it an advantage in various abilities and skills, according to new research. Researchers Andrea Mechelli of London’s Welcome Department of Imaging Neuroscience and colleagues, including experts from the Fondazione Santa Lucia in Rome, looked at brain densities of bilingual people. First, they recruited 25 people who speak one language, 25 who learned a second European language before age 5, and 33 who became bilingual between ages 10 and 15. All the participants spoke English as their primary language. Those who had learned a second language later in life had practiced it regularly for at least five years. Bilingual Brains Do Better The brain has two types of tissue visible to the naked eye, termed gray and white matter. Gray matter makes up the bulk of nerve cells within the brain. Studies have shown an association with gray matter density (or volume and intellect), especially in areas of language, memory, and attention. Brain imaging showed that bilingual speakers had denser gray matter compared with monolingual participants. The difference was especially significant in the brain’s left side — an area known to control language and communication skills. The right hemisphere of bilingual speakers also showed a similar trend. The researchers say that although language is thought to be mediated by functional changes in the brain, they show that being bilingual structurally changes the brain. Their study shows the effect was strongest in people who had learned a second language before age 5. In a second test, the researchers studied 22 native Italian speakers who had learned English as a second language between ages 2 and 34. Those who had learned English at a young age had greater proficiency in reading, writing, talking, and understanding English speech. As in the first test, increases in gray matter density in the brain’s left region were linked to age at which a person became bilingual. The earliest second language learners had the densest gray matter in that part of the brain. Of course, while it might seem easier to pick up a second language as a child, it’s still possible to do so as an adult. « Our findings suggest that the structure of the human brain is altered by the experience of acquiring a second language, » write the researchers in the October issue of the journal Nature.SOURCE: Mechelli, A. Nature, October 2004; vol 431: p 757.

|

|

2006 |

Laurence Dardenne, Le cerveau des petits bilingues scannés, LB 23/09/2006

Dr Katrien Mondt (dépt linguistique VUB) : Nous avons pu remarquer que les enfants qui avaient débuté leur apprentissage des langues suffisamment tôt, soit entre 0 et 3 ans, et qui avaient atteint un bon niveau dans les deux langues, utilisaient les mêmes zones de façon identique. Il n’y avait donc pas dé différence significative entre la première et la deuxième langue. » En ce qui concerne la deuxième tâche, en l’occurrence l’attention sélective, comme cela avait déjà été démontré chez les adultes, l’étude a également mis en évidence la supériorité des bilingues au niveau du mécanisme cognitif. « Nous^ avons pu observer que, pour effectuer cette tâche, les enfants bilingues recrutaient beaucoup moins de zones neurologiques que les enfants monolingues », nous explique encore le Dr Mondt. L’exercice consistait à montrer le mot rouge en vert, par exemple, de façon à créer une interférence cognitive et à faire dire à l’enfant la couleur. En principe, le mot lu vient à l’esprit avant la couleur représentée. » Enfin, la tâche de calcul a pu mettre en évidence le fait que, chez des enfants qui ne sont pas soutenus dans l’apprentissage de leur deuxième langue de façon constructive — par exemple un francophone qui ne parle le néerlandais qu’à l’école -, l’activation était supérieure dans certaines structures chez les bilingues dans la deuxième langue que dans la première. En conclusion, cette recherche souligne le fait que le bilinguisme balancé, ce qui suppose des compétences satisfaisantes dans les deux langues, présente indéniablement des avantages. Les meilleurs résultats sont en effet obtenus chez les enfants qui sont soutenus dans les deux langues. C’est pourquoi il importe de trouver des moyens d’enseignement de langue qui se rapprochent le plus de situation balancée. Par ailleurs, cette étude a également confirmé le fait que plus l’apprentissage du bilinguisme est précoce, meilleurs sont les résultats.

|

|

2008 |

Ab wann sollten Kinder Fremdsprachen lernen ?, Fragen & Antworten, 1/2008, S. 53SO FRÜH wie möglich – darüber herrscht heute Einigkeit unter Pädagogen und Sprachwissenschaftlern. Das Krippen- und Kitaalter ist der ideale Zeitpunkt, sagt Rita Franceschini, Rektorin der Freien Universität Bozen und Expertin für bilinguales Lernen. „Das kognitive Fenster steht dann weit offen“, begründet sie. „Frühe Mehrsprachigkeit führt zu einer grösseren Synapsenbildung und Vernetzung im Gehirn, jede Sprache öffnet die Tür zu einer weiteren.“ (…) Je früher ein Kind eine Fremdsprache angeboten bekommt, desto schneller erlernt es sie – und desto schneller vergisst es sie auch wieder. Deshalb ist die Fortführung Voraussetzung für nachhaltigen Erfolg. Am besten funktioniert das in bilingualen Schulen, wo alle Fächer zweisprachig unterrichtet werden. 134 Grundschulen und 500 Kindertagesstätten praktizieren dies bereits.

|

1.2 Les bienfaits de l’immersion linguistique et le bon choix des langues

|

Christian Laporte, Les Wallons sont ouverts (sic) aux langues, LB 31/05/2007

Plus de quatre Wallons sur cinq en conviennent : il faut généraliser les écoles bilingues et les expériences d’immersion linguistique. Le pourcentage relevé dans le premier volet du sondage « Tell Me More-La Libre Belgique » réalisé à l’occasion de notre tour de Wallonie a de quoi faire rêver : 82,6 pc des gens du Sud optent pour une bilinguisation par la voie scolaire alors qu’un sur dix (11,3 pc) y est résolument opposé et que 6,1 pc dit ne pas savoir. ^ Un constat : la Wallonie est plus enthousiaste que la Flandre à cet égard : en mars dernier, lors du sondage qui accompagnait alors notre « Tour de Flandre », 75 pc de ses habitants en étaient de fervents supporters et 10 pc des adversaires résolus, le taux d’indécis s’élevant à 15 pc…

L’anglais d’abord

Retour aux Wallons : ils sont 82,2 pc à estimer que l’usage du néerlandais devrait être plus répandu en Wallonie. Un Wallon sur sept pense le contraire et à peine 2,8 pc des Wallons disent ne pas avoir d’opinion sur la question. Et pourtant… quand on amène les Belges méridionaux à se positionner sur le choix d’une deuxième langue, près d’un sur deux opterait prioritairement pour l’anglais (49,2 pc) alors que 42,3 pc choisissent la langue d’Yves Leterme. Enfin, l’allemand recueille encore 6,6 pc (…)

|

|

Stéphanie Bourgeois, Immersion linguistique : le plus tôt sera le mieux, 7Dimanche, 02/09/2007

Avec Henny-Annie Bijleveld, neurolinguiste au dépt de Langues et Littérature de l’ULB : Mais on ne peut pas dire que les gens se tournent plus vers l’anglais que vers le néerlandais pour des raisons de facilité d’apprentissage, parce que l’anglais est extrêmement difficile. Cela a l’air simple, parce qu’avec trois mots et deux verbes, on peut déjà demander son chemin. Mais cette langue reste extrêmement complexe… On n’a jamais fini de l’apprendre, alors que le néerlandais est beaucoup plus simple. La difficulté pour les francophones réside dans la construction de la phrase. En effet, avec le rejet du verbe dans la subordonnée, cela donne des phrases complètement à l’opposé du français. Il faut ajouter à cela les difficultés de prononciation propres au néerlandais.

|

|

Jean-Claude Fonck, Attert / Immersion linguistique, utopie ?, LB 28/08/2007

La commune d’Attert envisage donc à présent s’orienter vers la piste de l’extrascolaire. « Nous venons de rencontrer la communauté des communes de Hermeskeil en Allemagne, située près de Trêves. Avec eux, nous présenterons à la Commission européenne un projet de collaboration linguistique, il en est d’ailleurs de même avec la commune de Kruishoutem en Flandre », a conclu de député-bourgmestre.

Le néerlandais le plus prisé

Pour ce qui concerne l’immersion seconde langue, 113 autorisations ont été délivrées en Communauté française, 8 en province de Luxembourg. Les langues choisies sont le néerlandais 87 écoles (76%), l’anglais 22 (19%) et l’allemand 4 (3%). Pour le Luxembourg, 6 écoles ont choisi le néerlandais, une l’anglais et une l’allemand. En Luxembourg, l’allemand a été choisi par l’école communale de Nothomb (Attert), l’anglais par l’athénée de Neufchâteau, le néerlandais par Paliseul (EC), Arville (EC), On (EC), Marche (Athénée), Marche (libre) et Bornai (EC).

|

|

Charles Malisoux, Immersion linguistique, in : CSC-Educ, nov. 2007, p.57-59

Le décret du 11 mai 2007 relatif à l’enseignement en immersion linguistique entrera en vigueur le 1 er janvier prochain. 11 a été publié au Moniteur belge du 12 octobre 2007. Nous vous en présentons quelques principes. L’apprentissage par immersion peut être organisé en allemand, en anglais ou en néerlandais. Une école ou une implantation ne peut toutefois retenir que deux possibilités tandis que l’élève ne peut suivre les cours en immersion que dans une seule langue. Cette organisation doit être mentionnée dans le projet d’établissement. L’autorisation est accordée pour une période de trois années, renouvelable. Pour les écoles déjà engagées dans l’apprentissage par immersion, cette période débute avec l’année scolaire 2008-2009. Un organe d’observation et d’accompagnement de l’apprentissage par immersion est créé au sein de l’Administration Générale de l’Enseignement et de la Recherche Scientifique (A.G.E.R.S.) ; dénommé « l’organe », il a une compétence consultative et les organisations syndicales n’y sont pas représentées. Tous les trois ans au moins, à partir de la présente année scolaire, le (se ?) où se pratique l’apprentissage par immersion peut être accordée prioritairement à un élève dont un frère ou une sœur ainsi que tout autre mineur résidant sous le même toit fréquente déjà l’établissement.

La concertation. Dans l’enseignement organisé par la Communauté française, la demande du Chef d’établissement comprend l’avis du Comité de Concertation de Base et du Conseil de participation. Dans l’enseignement subventionné, le pouvoir organisateur étaye son dossier de l’avis de la Commission Paritaire Locale dans l’enseignement officiel subventionné et du Conseil d’Entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale dans l’enseignement libre subventionné. Il y joint aussi l’avis du Conseil de participation. La concurrence bat son plein. Le développement de l’apprentissage par immersion ne fait pas l’unanimité. Nous déplorons que son organisation ne soit pas soumise aux règles de la programmation. Le côté élitiste de ce mode d’apprentissage continue d’inquiéter. Une autre question reste posée : celle de son évaluation ! Car il s’agit bien de faire la part des choses entre la maîtrise des compétences normalement attendues et l’acquisition de la langue étrangère. Sur ce point, les observations du Service général de l’Inspection et l’avis de « l’organe » seront examinés avec la plus grande attention. Nous reviendrons plus tard sur les conditions à- remplir pour enseigner dans le cadre de l’apprentissage par immersion.

Charles Malisoux

Une terminologie peu usitée

La compréhension du décret du 11 mai 2007 relatif à l’enseignement en immersion linguistique suppose la connaissance de la structure de l’enseignement obligatoire et plus particulièrement de ses cycles. Elle est déterminée à l’article 13 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. L’enseignement obligatoire débute en première année primaire. Rappelons que contrairement à l’école primaire, une école fondamentale organise à la fois l’enseignement maternel et l’enseignement primaire. La formation des huit premières années de l’enseignement obligatoire ajoutée à celle des années d’enseignement maternel qui peuvent les précéder constituent un continuum pédagogique structuré en trois étapes.

Trois étapes. La première étape de ce continuum pédagogique débute avec l’entrée dans l’enseignement fondamental – soit éventuellement avant la première année primaire – et elle s’étend jusqu’à la fin de la deuxième année primaire. La seconde étape va de la troisième à la sixième année primaire. Enfin, la troisième étape couvre les deux premières années de l’enseignement secondaire.

Cinq cycles. Chacune de ces trois étapes est organisée en cycle, respectivement au nombre de deux, deux et un. Le premier cycle de la première étape n’appartient pas à l’enseignement obligatoire. Il s’étend de l’entrée en maternelle à 5 ans. Le second cycle va jusqu’à la fin de la deuxième année primaire. Les deux cycles de la deuxième étape intègrent successivement les troisième et quatrième années primaires, ensuite les cinquième et sixième années. Comme chacun le sait, la troisième étape ne comprend qu’un seul cycle mieux connu sous le nom de premier degré de l’enseignement secondaire ou de première et deuxième années communes. Ces deux années peuvent être organisées de manière différenciée afin d’adapter le parcours pédagogique aux besoins de certains élèves.

Humanités générales et technologiques ou Humanités professionnelles et techniques. Après les huit premières années de la scolarité obligatoire, les élèves sont orientés vers la forme d’enseignement la mieux adaptée à leurs aspirations et à leurs capacités. Les Humanités générales et technologiques ou les Humanités professionnelles et techniques assurent une formation humaniste visant à promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne, l’appropriation des savoirs et l’acquisition des compétences qui rendent les élèves aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle, la préparation à la citoyenneté responsable pour contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures, tout en assurant à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale. Les Humanités professionnelles et techniques comprennent une formation qualifiante qui vise la maîtrise des compétences fixées par un profil de formation. Les profils de formation sont en relation avec les profils de qualification définis par la Commission communautaire des professions et des qualifications. Ces profils de qualification décrivent les activités et les compétences exercées par des travailleurs accomplis tels qu’ils se trouvent dans l’entreprise. Ils sont segmentés en unités de compétences qui constituent des ensembles cohérents regroupés à leur tour en profils de formation. La réussite de l’élève est certifiée en fonction de l’adéquation de ses compétences au profil de formation.

|

Nombreuses demandes, LB 28/08/2007

Dans les régions namuroise et luxembourgeoise, de nombreuses écoles créent des sections d’immersion. Suite à la demande de plus en plus forte, de nombreuses écoles de la région namuroise créent des sections d’immersion où les cours généraux sont donnés en néerlandais ou en anglais. « L’immersion demande du sérieux et un peu plus de travail », explique le directeur de la section fondamentale de l’Athénée royal de Florennes qui propose des cours d’immersion en anglais. Mais ce qui compte, c’est la motivation de l’enfant et des parents. C’est un projet familial qui demande un effort supplémentaire à l’enfant. Il faut le soutenir. » « Les parents, mais également les enfants, sont conscients de l’importance d’une deuxième langue en Belgique », explique la sous-directrice de l’institut Saint-Joseph. « Nos élèves suivent sept heures de cours en néerlandais plus quatre heures de cours de néerlandais proprement dit. Notre volonté est au fi- nal d’immerger tous nos élèves, primaire et secondaire, en langue néerlandaise. » L’immersion permet également d’effacer certaines inégalités. « Les élèves en immersion, qui ont des difficultés dans certaines matières, se retrouvent sur le même pied d’égalité que les autres puisqu’ils se retrouvent tous face à la même difficulté de la langue », poursuit-elle. Au collège Notre-Dame de Bonlieu, à Virton, les élèves suivent quatre à six heures de cours en anglais pour deux classes en immersion. Les inscriptions, qui avaient débuté en janvier, sont terminées depuis Pâques. A Marche aussi, la demande est très forte pour les cours d’immersion en anglais et en néerlandais. « La motivation est toujours là, explique le directeur de l’institut Sainte-Julie. Ce qui est étonnant, c’est que dans 50pc des cas, ce sont les enfants qui ont décidé d’aller en immersion parce qu’ils se rendent compte de l’importance déparier plusieurs langues ou parce qu’ils ont des projets professionnels où les langues sont nécessaires ». c.bo.

|

|

Samuel Husquin, Eghezée – Hanret / En classe « met Juf’Isabelle », VA 08/09/2007

Ecole St-Remy (Hanret)

|

|

Pascal Lepoutte, Ecole en immersion : les enfants à l’heure, AL 24/04/2008

Philippe Mousty, prof. de psychologie du langage (ULB) : « En langue maternelle, d’une manière générale, on n’a pas du tout constaté de retard… » Dans certains domaines, ils obtiennent des performances un peu supérieures.

|

|

KNUT VOLLEBAEK, OSZE-HOCHKOMMISSAR FOR NATIONALE MINDERHEITEN, DEN HAAG, Multikulturelle Universitäten haben Zukunft, FAZ 26/08/2008

In seinem Artikel ,,Haut ab, wir zahlen euch die Fahrkarte » über die Babes.-Bolyai-Universität in Rumänien schreibt Reinhard Olt am 30. Juli auch über meine Rolle als OSZE-Hochkommissar fur nationale Minderheiten. Der Artikel behauptet, dass ich das Schicksal der ungarischen Minderheit in Rumänien ignoriere und nicht auf deren Wunsch eingehe, eine separate Universität zu haben. Mir wird vorgeworfen, dass ich mich von ,,Potemkinschen Fassaden blenden lasse » und ,,ein Hohelied auf den Multikulturalismus » sänge, welcher auch vom ,,ehemaligen kommunistischen Rektor Andrei Marga » vertreten wird. Mir wird weiter vorgehalten, nicht zu sehen, dass Hauptquellen für Spannungen gemischte Bildungsinstitutionen seien. Allein die Tatsache, dass ich die Universität besucht habe und auch – so wie es mein Mandat vorsieht, vertrauliche – Empfehlungen abgegeben habe, zeigt, dass ich weder die Situation der ungarischen Minderheit noch die Debatte über Multikulturalismus ignoriere. Meiner Ansicht nach haben multikulturelle Universitäten eine Zukunft, insbesondere in unserer heutigen Welt, in der es immer mehr pluralistische Gesellschaften gibt. Daher unterstütze ich auch die Babeç-Bolyai-Universität und ihren Ansatz und würde gern sehen, dass sie besser wird, anstatt sich aufzulösen. Das jedoch bedeutet keineswegs, dass ich gegen eine separate ungarische Universität bin, das habe ich auch nie gesagt. Fur mich ist es sehr beunruhigend zu lesen, dass Reinhard Olt behauptet, im Herzen Europas könnten sich Studenten und Professoren von zwei oder mehr ethnischen Gruppen nicht ein Klassenzimmer teilen, ohne es in ein Spannungsfeld zu verwandeln. Ich denke, das ist falsch. Ethnisch gemischte Institutionen haben ein Potential, echte Lernzentren für Toleranz, Pluralismus und gegenseitigen Respekt zu werden, und zwar nicht durch Predigen von Idealen, sondern durch gelebte und praktizierte Rücksicht. Es gibt viele positive Erfahrungen von multikulturellen Hochschulen, und wir können alle von ihnen lernen. In diesem Kontext arbeite ich auch mit der Babeç-Bolyai Universität, um ihren multikulturellén Charakter zu fördern.

|

1.3 La nécessité d’être polyglotte dans le monde professionnel

|

Prime wallonne au bilinguisme, in : LB 30/06/2006

Le gouvernement wallon a entériné jeudi l’octroi d’une prime de 480,48 € aux fonctionnaires régionaux capables de prouver leur connaissance utile du néerlandais ou de l’allemand. Elle sera octroyée aux fonctionnaires qui sont affectés dans un service concerné par le bilinguisme.

|

|

Pourquoi pas un job en Allemagne ?, AL 23/02/2008

En Allemagne, le taux de chômage était de 8,7 % en janvier mais 528000 emplois restent officiellement vacants. Plutôt situés à l’Ouest alors que les demandeurs d’emplois sont à l’Est. A l’échelle de ce grand pays, aussi, la mobilité des travailleurs est un sacré défi! Comme les problèmes de qualification de la main-d’œuvre. Plus de 30000 de ces emplois disponibles seraient à portée de main, de l’autre côté de la frontière allemande. Une opportunité pour les chômeurs wallons? «Oui, mais pour décrocher un poste, la qualification doit avant « tout correspondre a la demande», précise Gunter Rauer, adjoint de l’ambassadeur d’Allemagne en Belgique. «On ne peut pas dire, pour tous les Wallons au chômage, vous pouvez trouver du travail en Allemagne. » Un des obstacles majeurs dans cette recherche d’emploi est évidemment la maîtrise de la langue. « C’est essentiel pour tous les étrangers qui veulent travailler en Allemagne», explique Gunter Rauer. «Pour la mobilité professionnelle, on devrait s’orienter vers la langue du pays où on pourrait trouver du boulot. C’est une question de proximité géographique. Mais si on pense les choses de manière globale, alors il faut apprendre l’anglais.» Et comme «apprendre trois langues, cela va au-delà des standards normaux», reconnaît-il, l’allemand – pourtant langue nationale en Belgique au même titre que le néerlandais passe à la trappe de notre enseignement. Très peu de cours en dehors des cantons de l’Est, et encore moins de sections « d’immersion ». «Pour apprendre la langue, on devrait commencer au niveau du primaire et il n’y a pas assez de professeurs», commente M. Rauer. Cette non-maîtrise de la langue est aussi une raison pour laquelle si peu de jeunes universitaires choisissent l’Allemagne pour suivre un programme Erasmus. Il n’y a sans doute pas que le soleil qui fait privilégier l’Italie ou l’Espagne, où les chances d’obtenir une bonne formation ne sont pas meilleures. «Ce serait pourtant un choix réaliste. C’est une chance perdue de ne pas proposer l’allemand», poursuit l’ambassadeur adjoint, qui note aussi une différence notable avec le nord de la Belgique où, dit-il, 20 % des étudiants parlent allemand et où, notamment en raison de la forte présence d’entreprises allemandes en Flandre, les échanges professionnels sont nettement plus nombreux que du côté wallon. La volonté de faire mieux est pourtant là. «Nous sommes en train d’identifier des écoles, des domaines possibles de coopération», explique M. Rauer. Cette prospection est menée en collaboration avec l’Institut Goethe, la fondation qui promeut la langue de l’auteur de Faust dans notre pays. C’est elle qui a, notamment, lancé il y a deux ans un concours adressé aux collégiens des sections d’allemand de toute la Belgique, concours qui a recueilli 120 participations cette année. «Un succès qui nous a surpris», se réjouit l’ambassadeur-adjoint.

J.-C.H.

|

2 Documents

2.1 Le bilinguisme: ses avantages

Francophones nuls en langues

(Le Vif, 20/10/2006)

Mehr Sprachen, mehr Hirn

Being bilingual boosts brain power

(Miranda Hitti, in: WebMD Medical News, 13/10/2004)

The gift of tongues / languages

(The Economist, 31/12/2011)

L'acquisition de plusieurs langues (Michèle Kail)

(PUF, 2015)

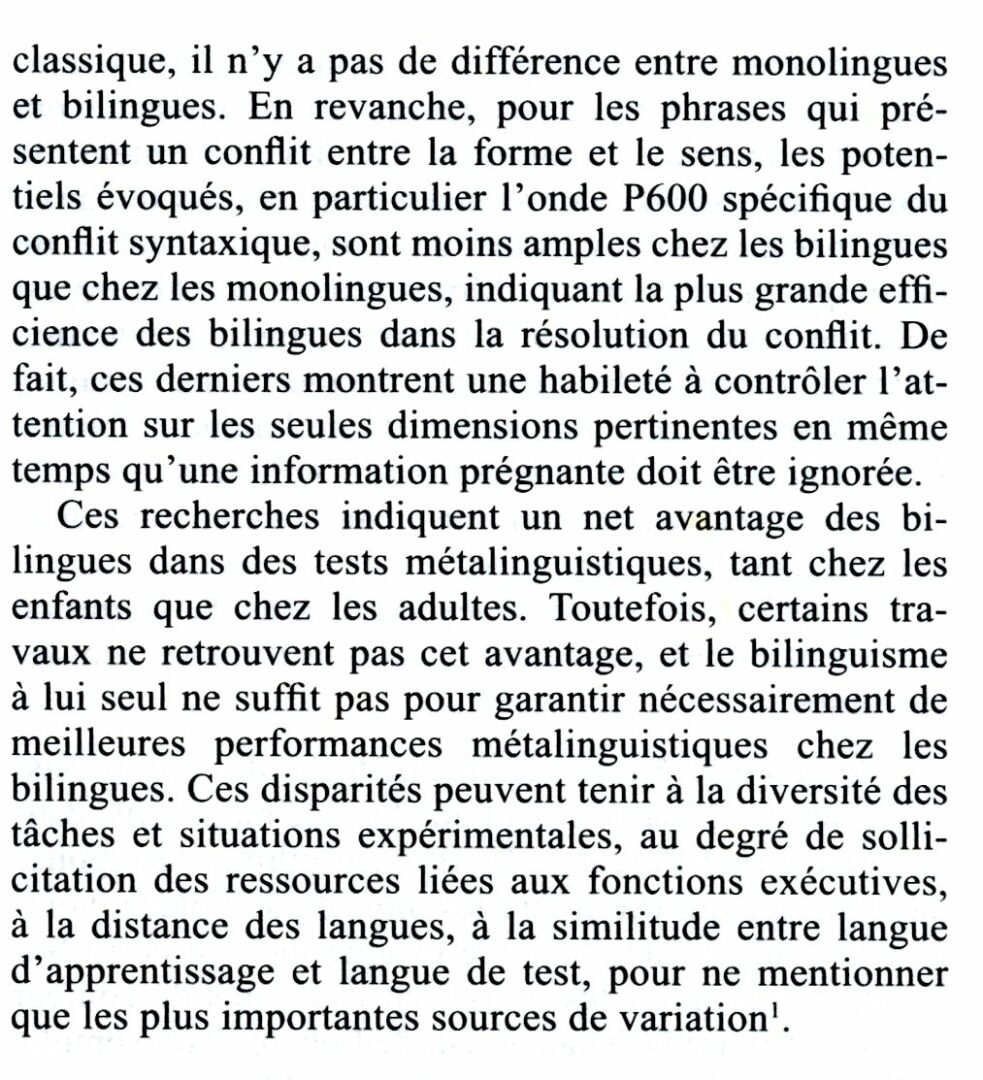

(p.91)

(p.92)

(p.93)

(p.98)

(p.99)

(p.100)

(p.101)

(p.102)

(p.103)

Haben zweisprachige Kinder Vorteile ?

(in: F&A, 10, 2020, S.56)

Mehrsprachigkeit schützt vor Demenz

(LW, 21/07/2016)

2.2 Enseignement: cours de langues, immersion linguistique et choix des langues

L'immersion est bonne pour le cerveau

(LB, 28/12/2013)

L'effet bénéfique de l'enseignement bilingue chez les enfants

(DH, 12/08/2009)

Bilingues ? Par décret ! (Pierre Godin, professeur à l'UCL)

(LB, 20/03/1996)

Contre le discours démagogique ambiant (Professeur Pierre Godin (UCL))

(LB, 04/06/1998)

Pourquoi diable Nederlands leren? (Philippe Hilligsmann (UCL))

(LB, 17/04/2009)

La FEB pour l'enseignement en anglais à l'université (Pieter Timmermans)

(Le Vif, 22/08/2014)

Meer vriendjes als vreemde moedertaal mag

(DS, 11/12/2015)

2.3 L’importance de la connaissance de plusieurs langues dans le monde professionnel

Des francophones arriérés en langues…

90 % de réservations en juillet et août, AL 09/08/2006

Le patron du camping de Chênefleur engage 25 étudiants hollandais sur les deux mois car « le Gaumais s’apparentant à un analphabète linguistique, le patron n’a pas le choix. »

Faut-il être bilingue pour trouver un job ?

(VA, 23/02/2017)

Le bilinguisme est essentiel à Bruxelles

(PubliNamur, 13/05/2015)