Fascismo / Fascism / Faschismus / Fascisme: one way to kill your mind ...

Le totalitarisme, in : Pour mémoire, Triangle rouge, Les Territoires de la mémoire, 2004

Le totalitarisme n’est pas une doctrine mais une pratique qui a pour objet de transformer l’individu en un « homme nouveau » modelé sur l’objectif idéologique que s’assigne le régime. En Italie, l’individu doit devenir un serviteur dévoué jusqu’à la mort à l’Etat. En Allemagne, le totalitarisme a pour but de créer une race pure dans laquelle les Aryens domineraient la société, les autres « races » étant réduites en esclavage. En URSS, l’individu est modelé pour devenir le producteur volontaire et désintéressé d’une société sans classes où la propriété deviendrait collective et où 5^ l’Etat disparaîtrait. Il y a donc une différence dans les objectifs mais pas dans les moyens.

Fascisme & nazisme

Jacques Willequet*, La Belgique sous la botte, résistances et collaborations 1940-1945, éd. Universitaires, Paris 1986

(*professeur d’histoire à l’ULB)

« A la mémoire de Frans van Kalken, professeur de sérénité »

(p.348) Les périodes troublées ne manquant jamais de faire voler en miettes la mince couche de raison qui recouvre, dans le cerveau humain, un univers d’instincts et de superstitions. Dès qu’on ne comprend pas, on rationalise de travers à la façon des idéologues, ou on se met carrément à délirer : combien de personnes n’y a-t-il pas eu, aussi bien en 1914 qu’en 1940, pour croire dur comme fer à certaines prophéties de Sainte-Odile qui annonçaient la victoire pour une date déterminée? Dès qu’une guerre éclate, les églises deviennent trop petites pour accueillir les fidèles (qu’on veuille bien ne pas mal interpréter cette remarque : disons simplement que ces fidèles-là ne sont pas de la meilleure qualité). Déjà le général Ludendorff, dans les années vingt, voyait le destin du monde réglé par un obscur conclave, réuni Dieu sait où et paradoxalement composé de Juifs, de Jésuites et de francs-maçons. D’autres imaginent, d’une manière caricaturale, une conspiration de capitalistes ou des « deux cents familles». Bouc émissaire, puis victime, le monde juif est aussitôt retourné comme un gant pour incarner toutes les abominations agressives et oppressives qui désolent la planète. D’ennemis de la chrétienté, les maçons deviennent, dans un contexte modifié, d’excellents patriotes puis, une génération plus tard, d’honorables spiritualistes dont il convient de se rapprocher pour combattre un matérialisme envahissant.

(p.355) « Fascisme » ?

Ce phénomène fasciste — et ce mot tant galvaudé — méritent d’être examinés d’un peu plus près : cela nous permettra peut-être de mieux comprendre la situation dans laquelle se trouvèrent des Belges, responsables (p.356) et conscients à des titres et des degrés divers, entre 1940 et 1944. On le sait, maintenant, qu’un système totalitaire s’était peu à peu établi en Allemagne ; mais que savait-on du mot, que connaissait-on de la chose ? En général, on disait plutôt « dictature », ou « régime autoritaire ». D’autres parlaient de « fascisme », un vocable susceptible des interprétations les plus vagues. A l’extrême-gauche, on y voyait à la limite à peu près l’équivalent de non-communisme, ce qui dispensait de creuser plus à fond, et surtout, détournait le bon peuple de comparaisons gênantes avec le totalitarisme soviétique. Fascistes, Hitler et Franco, Pinochet et les colonels grecs, mais bien entendu, ni Staline ni le général Jaruselski. « Je l’ai constaté depuis longtemps, avait dit Henri Rochefort, ce sont les mots dont je ne connais pas le sens qui rendent le mieux ma pensée. » La pensée d’un pamphlétaire, certes ; mais celle de certains professeurs d’université, et dans des facultés de science politique encore bien ? Or, entre une dictature, un fascisme et un totalitarisme, il y a des convergences et des zones floues qui se chevauchent, mais les lignes de force fondamentales restent distinctes.

Depuis la Rome antique, la dictature, en général militaire, est un expédient dont on imagine qu’il permettra de sortir d’une situation inextricable, voire désespérée. Une telle usurpation n’était pas à la mode dans la partie évoluée de l’Europe des années trente et, ô paradoxe, on pourrait rétrospectivement le regretter. Pur jeu de l’esprit, un général von Schlei-cher (assassiné en 1934) ou un général von Blomberg (écarté par des méthodes honteuses en 1938) eussent saisi le Reich dans une poigne ferme, gelé la situation politique, profité d’une conjoncture économique en voie d’amélioration et de la perte de vitesse qui déjà, était manifeste au sein des partis extrémistes. Schleicher avait d’ailleurs quelque chose de semblable dans l’esprit : il ne fut pas soutenu par les masses syndicales, et il recula devant la perspective d’un assaut conjugué des milices nazies et communistes. Cessons de rêver pour en venir à une constatation qui nous paraît solide. L’ordre ainsi restauré n’aurait certes rien eu de démocratique ; du moins aurait-il eu cet avantage de n’être appuyé ni sur une doctrine ni sur un parti — donc d’être et de ne se vouloir qu’essentiellement transitoire. Les pires abominations qui allaient suivre nous eussent été épargnées.

Une dictature de « droite » est pleinement autoritaire. Elle se fonde sur un système d’une grande simplicité. Sous les ordres du chef se répartissent, à tous les niveaux hiérarchiques, les doses variables d’obéissance et de responsabilité. Aucun parti unique n’est porteur d’un quelconque message idéologique : on se contente de maintenir, de figer par la contrainte les valeurs établies et les cadres socio-économiques préexistants (donc éventuellement de « gauche » : voir la Pologne actuelle). Dans les rares cas où un tel parti est créé ou toléré, il ne joue qu’un rôle d’encadrement et de mobilisation de la masse populaire. En bref — et ceci est fondamental —, bien que confisquée au profit d’un seul homme, la souveraineté de l’Etat reste intacte ; mieux, elle est accrue. Par la force des choses, le régime

(p.357) devient policier. Tel fut entre beaucoup d’autres le franquisme, exemple d’autant plus significatif que l’Espagne possédait un mouvement fasciste — peut-être le plus exemplaire de tous — mais cette Phalange, justement, fut démantelée et réduite par le dictateur à une fonction symbolique dès 1937. Franco fut un Salazar encore plus musclé, chacun est libre de lui attribuer les qualificatifs les plus malsonnants, sauf celui de fasciste. Plusieurs causes peuvent expliquer que son régime ait duré si longtemps ; la principale pourrait se trouver dans les structures encore archaïques du pays. Il y remédia du reste, et à moyen terme creusa sa propre tombe en développant une classe moyenne qui, en 1936, n’existait qu’à l’état embryonnaire.

Avec le fascisme en général, nous entrons dans un domaine d’autant plus complexe qu’il emmagasine à des doses variées les éléments doctrinaux et les phantasmes les plus disparates. Même s’il incorpora certains thèmes remontant à la plus haute Antiquité, et qui devaient lentement refaire surface après son décès officiel, la réunion de ces composantes offre quelque chose de tellement unique et original qu’on est bien obligé de le considérer comme un phénomène particulier, inscrit entre deux dates précises (la fin de chacune des guerres mondiales) et dont toute la difficulté consiste à lui donner une définition. Contrairement à la dictature banale que nous venons d’évoquer, ce fut en tout cas une manifestation se voulant révolutionnaire, et le produit d’une société industrialisée. Une conséquence, au premier chef, de l’épouvantable traumatisme politique, économique, social et psychologique causé par la Grande Guerre. On ne passe pas quatre années de souffrances et de sacrifices dans les tranchées sans en sortir d’autant plus marqué qu’une fois la paix revenue, la vanité, l’inutilité de ces combats se révèlent avec évidence. Les problèmes n’ont pas été résolus, ils se sont aggravés. L’« ennemi » intérieur a donc remplacé l’« ennemi » extérieur ; il faudra continuer la lutte dans un même esprit nationaliste, par les mêmes méthodes militaires, dans un même coude à coude fraternel et viril. Tous les leaders fascistes ont été des anciens combattants — même Degrelle qui, trop jeune en 1914, fit l’évolution inverse et termina sa carrière sous l’uniforme du soldat. Autre choc : le coup d’Etat léninien et la révolution bolcheviste commencée en 1917. Cette révolution s’accompagna d’un long et cruel bain de sang qui s’échelonna sur des années (avant de resurgir de plus belle, en 1930), et qui engendra l’image bien connue de l’« homme au couteau entre les dents» : ce fut l’origine d’une réaction de peur chez les uns, de loin les plus nombreux, et d’un fallacieux espoir au sein de la classe ouvrière. L’idéal d’un socialisme à visage humain subsista bien dans le Labour et dans les partis belge, français et allemand, mais n’oublions pas que si maintenant, le socialisme sous des formes variées (et souvent inconciliables) a conquis l’Europe et une grande partie de la planète, il n’y eut jamais, entre 1917 et 1945, qu’un seul modèle de socialisme appliqué : le stalinisme. On conviendra généralement que s’il put aveugler une partie de l’opinion, il revêtit aux yeux de tous les autres un aspect fort peu séduisant. Pour s’en préserver, — autre racine importante du fascisme — une démocratie parlementaire en crise, dépas-

(p.358)

sée par des problèmes économiques, monétaires et techniques nouveaux, apparut à beaucoup comme de moins en moins fiable et crédible. Non seulement elle ne maîtrisait guère le chaos engendré par le terrible conflit, mais bien des gens commencèrent à se dire que les libéraux tolérant les socialistes et les socialistes tolérant le communisme, tout le système risquait de glisser vers Staline comme le plus mince ruisseau finit par aboutir à l’océan. Ne serait-on pas obligé, pour le vaincre, d’adopter les nouvelles méthodes de combat qu’il avait lui-même inaugurées (violence, pragmatisme cynique, encadrement de la nation par un parti unique, etc.) ? La guerre n’avait pas tué que des hommes, par millions ; elle avait brutalement ruiné les valeurs bourgeoises de scientisme, de rationalisme, d’individualisme et de foi dans un progrès sans limites qui avaient eu cours jusqu’en 1914. Quelle valeur pouvait avoir un arbre qui avait porté de si tristes fruits? L’irrationnel resurgissait. Ce désarroi général fut quelque peu masqué par l’ivresse de la victoire dans des pays de tradition démocratique plus ancienne. Il toucha davantage l’Italie victorieuse mais frustrée, et surtout l’Allemagne, où la défaite fut considérée comme injuste et inexplicable autrement que par la trahison. Toutefois, ces angoisses et ces rancœurs se seraient résorbées si une autre conséquence de la guerre n’était venue jouer avec une force déterminante : la déséquilibration du corps social au détriment de couches qui, en plus, avaient été davantage saignées par le conflit : la petite et moyenne bourgeoisie. L’immense gaspillage d’or se paya, rétrospectivement, par une inflation qui fit tomber le franc au septième de sa valeur, et le mark à zéro. Incompréhensifs et indignés, ceux qui ne possédaient que du papier ou des revenus bloqués en monnaie fondante furent profondément touchés. Leur colère se porta sur le « Boche » qui refusait de payer — ou ailleurs sur les anciens Alliés qui non seulement avaient vaincu par tricherie, mais abusaient maintenant de leur force pour dévaliser la grande blessée, et aller extraire de ses poches les dernières pièces d’or qui pouvaient encore s’y trouver. « Deutschland erwache ! » Un révolutionnarisme confus se développa dans une classe moyenne d’autant plus angoissée qu’elle voyait, à sa droite, un grand capital qui se débrouillait plutôt bien, et à sa gauche une classe ouvrière psychologiquement et matériellement moins touchée parce que défendue, elle, par ses organisations syndicales.

1925 apporta un apaisement passager ; les blessures subsistèrent, mais le redressement économique les camoufla, en partie au profit de bénéficiaires nouveaux. Le répit fut de courte durée. Pendant un bref laps de temps, l’Europe se crut revenue à la « normale », s’imagina avoir retrouvé sa place prépondérante dans le monde, alors qu’en réalité elle vivait au centre d’une chaîne financière dont elle ne possédait plus la maîtrise : les Etats-Unis déversaient leurs milliards sur l’Allemagne laborieuse, qui pouvait ainsi payer les intérêts de ces emprunts et les Réparations dues aux anciens Alliés, lesquels redevenaient en mesure de régler les annuités des dettes contractées en Amérique pendant la guerre. Une chaîne se casse à son maillon le plus faible : c’est ce qui se produisit à Wall Street en octobre 1929.

(p.359)

Cette fois, la grande crise eut des effets radicaux. Le monde entier fut frappé, et par ricochet l’Allemagne dépendante au plus haut degré. La classe paysanne y fut agressée par une chute verticale des prix, le chômage y atteignit les six millions (un chômage au contenu très différent de celui que recouvre, aujourd’hui, le même mot), et d’innombrables faillites touchèrent une fois de plus, non point tant les grosses firmes (plus solides ou aidées par l’Etat), mais essentiellement les petites et moyennes entreprises qui, jusque-là, avaient pu modestement dépasser les limites de la rentabilité. Les classes moyennes, commerçantes et artisanales, entrèrent dans un processus de prolétarisation « en cols blancs ». En théorie, on aurait pu les imaginer tendant la main à la classe ouvrière, elle aussi en détresse (c’est ce qu’un Spaak et un De Man, dans la Belgique démocratique, allaient faire avec un certain succès). Outre-Rhin, cela se produisit sous la forme la plus fâcheuse, en coopération avec la partie non politisée et non encadrée de la classe ouvrière : longtemps plus que marginal, le nazisme séduisit à la fois la fierté nationaliste (mépris pour les «criminels de novembre 1918», camouflage d’attachement aux valeurs «respectables») et l’espoir d’une révolution sociale guère définie, mais dont on attendait au moins qu’elle résoudrait la crise et réaliserait un ordre plus juste en coupant l’herbe sous le pied d’un communisme qui faisait horreur.

Staline, du reste, joua dans les années trente un double rôle dont les conséquences catastrophiques ne sauraient être surestimées. D’abord l’allié objectif du nazisme dont sa presse allemande reproduisait les thèmes nationalistes, revanchards et anti-ploutocratiques, il contribua à le porter au pouvoir. Ensuite, il fit sensation en 1935 en opérant un virage à 180 degrés qui renversa tous les mots d’ordre classiques de sa propagande et déconcerta en France, en Belgique et ailleurs bien des esprits qui lui avaient fait jusque-là une confiance religieuse. Non seulement l’U.R.S.S. commençait à se faire ouvertement nationaliste, mais ses antennes extérieures rejetaient le pacifisme si profondément implanté à l’extrême-gau-che de l’éventail politique, glorifiaient l’armée et la défense nationale en régime capitaliste, cessaient de considérer les socialistes comme des frères jumeaux du fascisme, tendaient «la main aux curés», ressuscitaient les thèmes du vieux jacobinisme bourgeois et prônaient une alliance qui pourrait s’étendre, contre le fascisme, jusqu’aux milieux les plus réactionnaires. On mesurera difficilement le trouble qui en résulta dans les milieux les plus traditionnels de l’extrême-gauche : si les démocrates idéalistes tinrent bon, nombreux furent les esprits et, surtout, les tempéraments qu’aujourd’hui on appelle gauchistes qui s’en allèrent grossir les rangs de ceux qui, au sein du fascisme, aspiraient sincèrement à une révolution sociale. En France, Jacques Doriot représenta spectaculairement cette tendance mais partout, jusque sous l’occupation nazie, bien des hommes, happés par une évolution logique, se laissèrent engager dans une courbe qui les mena de l’extrême-gauche vers — le serpent qui se mord la queue — ce qu’on a coutume de considérer un peu vite comme une extrême-droite.

(p.360) Dans la vieille Allemagne dont les couches aristocratiques et grand-bourgeoises avaient donné à notre civilisation ses valeurs les plus élevées, mais à un moindre degré dans les pays de plus ancienne démocratie, certaines classes populaires et petites-bourgeoises se laissèrent hypnotiser par ces mouvements. Le besoin le plus élémentaire de l’homme le porte à faire ses trois repas par jour, et moins la démocratie représentative est implantée dans les masses, plus on y trouvera les nombreux desperados prêts à confier leur sort et leur salut aux « terribles simplificateurs » qui désigneront du doigt un ennemi, un responsable d’autant plus abhorré que son action est souterraine, impalpable ou même carrément mythique.

Le fascisme, ou le national-socialisme première manière est donc un mouvement (plutôt qu’un parti, le mot tendait à se déprécier) dont les racines doivent être cherchées, directement ou indirectement, dans tous les maux, les déstabilisations ou les phantasmes engendrés ou réactivés par la Grande Guerre. Sans elle, il est incompréhensible, de même qu’il prépare et explique la seconde catastrophe — en cherchant, car tout cela est complexe, dans certains cas à l’éviter. Cette fonction est claire dans certaines catégories belges et françaises, où il n’est pas du tout évident que le soudain pacifisme de ces milieux, à partir de 1936, soit dû à de quelconques affinités idéologiques. Une certaine aristocratie tendait alors à rejoindre le prolétariat pacifiste: en septembre 1939, Léopold 111 le grand seigneur idéaliste, Robert Poulet le maurrassien et De Man le socialiste envisageaient le phénomène guerre, sous l’angle éthique et esthétique, à peu près de la même façon. L’avenir de l’Europe en général, lui aussi, les angoissait, on ne saurait dire à tort.

Loin d’être une extrême-droite pure, le fascisme prétendait synthétiser, syncrétiser à la fois les valeurs traditionnelles et la justice sociale. La Phalange espagnole, par exemple, avait mis à son programme, sous l’impulsion de José-Antonio Primo de Riveira, parallèlement une tranche de droite (autorité, religion, grandeur et unité de l’Espagne) et un volet de gauche (nationalisation des banques, pouvoirs étendus aux syndicats et, ô merveille, réforme agraire). Sa sincérité était hors de doute, comme celle de bien des nazis, doriotistes et autres, et qu’il n’en soit rien sorti ne doit pas trop nous surprendre : en histoire contemporaine, les déraillements sont plus nombreux que les réussites, les meilleures intentions peuvent tourner au cauchemar, et nous aurons la charité de ne pas aligner les exemples (de « gauche ») qui se pressent sous la plume. En plus, on ne se rendait pas compte que le système passerait par un Etat policier, pour aboutir à peu près inéluctablement au totalitarisme.

En Italie, Mussolini créa des services qui furent aussitôt ressentis par la classe ouvrière comme de grands progrès auxquels le régime bourgeois antérieur n’avait pas songé : Dopolavoro, crèches, consultations de nourrissons, tandis que le corporatisme et les tribunaux du travail furent loin de trancher systématiquement au profit des patrons. Quant à Hitler, il eut le trait de génie, avant tout le monde sauf l’Union soviétique, de décréter le 1er mai fête légale ; son Arbeitsfront, supplantant les syndicats, offrit aux (p.361) travailleurs une gamme d’institutions sociales qui leur donnèrent le sentiment de devenir des membres à part entière de la « Volksgemeinschaft ». Pour la première fois dans l’histoire de l’Allemagne, les maîtresses de maison en vinrent à se lamenter : « Je n’ose plus rien dire à ma bonne, elle irait aussitôt me dénoncer au Parti». Ces faits, du moins au cours des premières années, expliquent l’adhésion résignée ou enthousiaste de la classe ouvrière au régime, en Italie et en Allemagne. Ils sont en général passés sous silence. Un tel paternalisme d’Etat répondait fort peu, cela va de soi, aux normes actuelles. Il n’en fut pas moins efficace, et si la guerre n’avait pas éclaté, rien ne permet de deviner où l’aurait conduit son destin.

La critique marxiste, cette autre terrible simplificatrice, affirme que les fascismes ont été délibérément portés au pouvoir par les puissances économiques et financières qui redoutaient de perdre le poids énorme dont elles jouissaient dans un Etat libéral. Si la chose était exacte, ces forces occultes devraient être rangées parmi toutes les autres dupes que le régime allait bientôt faire. En réalité, il est bien vrai que la grande bourgeoisie (qui votait nationaliste ou libéral, mais certainement pas nazi) a financé Hitler, mais elle a financé davantage pas mal d’autres partis et organismes, du centre gauche à la droite, qui ne sont pas arrivés pour autant au pouvoir. Son seul but était d’acheter la «paix sociale», c’est-à-dire une classe ouvrière docile et un climat politique où l’on pût gagner son argent et travailler à l’aise. Le fascisme n’avait guère d’autre doctrine en matière économique qu’un souci d’efficacité. Par la force des choses, la grande bourgeoisie fut enserrée dans le même carcan que toutes les autres classes. Elle dut passer par le dirigisme et la planification, pour aboutir à une économie de guerre qui lui fit perdre tous ses pouvoirs de décision. Le IIIe Reich peut se prévaloir rétrospectivement d’un seul et unique succès. Alors que la république de Weimar avait laissé intacte une prépondérance bourgeoise si bien symbolisée par le chapeau haut-de-forme et le col raide à coins cassés du Dr. Schacht, les douze années de nazisme entraînèrent délibérément un brassage dont la démocratie parlementaire du chancelier Adenauer allait abondamment profiter. L’Allemagne devenue égalitaire grâce à la croix gammée, voilà qui était plutôt inattendu.

Dans notre souci de clarté, ces généralités sur le fascisme vont nous conduire vers une remarque absolument fondamentale. Ce qui différencie radicalement ce fascisme d’une simple dictature de droite, c’est l’existence préalable et permanente d’un parti unique, agent moteur de tout le système et véritable contre-Etat. Les structures de l’ancien Etat subsistent, mais elles sont systématiquement doublées par les structures du Parti, qui graduellement les absorbent et s’y substituent. La dictature militaire figeait ; le fascisme, qui est mouvement, part pour une conquête qui ne laissera aucune institution en repos. Le Parti et l’Etat ont chacun leur armée, leurs Affaires étrangères, leur Justice, leurs Affaires économiques, leurs organisations sociales et culturelles, leur police et même, dans un cas, leurs religions concurrentes. Et la vocation des unes est, autant que possible, de prendre le contrôle des autres. Ce schéma existe en partie dans l’Italie (p.362) fasciste ; en Allemagne, il va prendre une allure vertigineuse. Au départ, le régime fait modeste figure : il n’y a rien de changé, si ce n’est qu’enfin, l’« opposition nationale » s’est emparée de la barre pour rendre au pays sa dignité. Les mises au pas successives obéiront toujours, en apparence, à un souci d’efficacité et à la plus rigoureuse des logiques. Le Front du Travail est créé en mai 1933, et l’Eglise «chrétienne-allemande» en septembre. Himmler devient chef de la police en avril 1934 et en juin, la « nuit des longs couteaux» liquide la S.A., armée du Parti, au profit de la Reichswehr. Surprenante concession : on comprendra bientôt que c’était le prix payé pour obtenir, à la mort d’Hindenburg, la fusion des titres de Führer et Chancelier (le second vocable ne disparaîtra que vers- 1943). A cette tactique léninienne du pas en arrière vont succéder, en 1938, deux grands pas en avant : Hitler « coiffe » l’armée en prenant le portefeuille de la Guerre et en nommant le docile Keitel à la tête de la Wehrmacht ; le serment de fidélité des troupes ne s’adressera plus à l’Etat et à sa législation, mais au Führer et chancelier en personne. Au même moment Ribben-trop (« la Voix de son Maître »), qui avait primitivement dirigé le bureau des Affaires étrangères du Parti, est placé à la tête de l’Auswärtiges Amt. Depuis septembre 1937, les services de Goering se sont emparés de la planification.

On sait que dans les premiers mois du régime, la Cour de Justice de Leipzig lui avait infligé un camouflet en acquittant les communistes accusés d’avoir incendié le Reichstag. On invoqua l’« urgence» pour expliquer la brève apparition d’une justice partisane au lendemain du 30 juin 1934, et puis tout rentra provisoirement dans l’ordre, sauf bien entendu en ce qui concerne les détenus concentrationnaires ; il est vrai que leur cas relevait d’une fiction admirable : loin d’être une punition, c’était une Schutzhaft, une mesure provisoire qui devait les protéger contre la colère de la foule. La justice parallèle n’apparut qu’en avril 1942 lorsque fut constitué le Tribunal du Peuple du redoutable Roland Freisler. Mais déjà s’était précisée la prolifération des services relevant d’Himmler et de son SS-Hauptamt. Il doubla l’Abwehr militaire (pour s’y infiltrer plus tard) en prenant le contrôle de la police (Sipo-Gestapo) et du renseignement (S.D., Sicherheitsdienst) sous le chapeau du R.S.H.A. (Reichssicherheitshauptamt) de Heydrich, puis Kaltenbrunner. En même temps, le Reichsfùhrer SS se mit à grignoter, et à vider de leur importance de vieilles administrations telles que les Affaires économiques et les Affaires étrangères : création du Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt, attribution en 1941 de tout ce qui relevait, à l’étranger, de la « Volkstumspolitik » c’est-à-dire des rapports avec les populations de souche germanique à l’extérieur du Reich. Enfin, jusqu’au 20 juillet 1944, l’appareil militaire d’Etat était resté un monde où « d’être honnête homme on pût avoir la liberté » ; après ce coup manqué, la SS coiffa également l’armée, où les soldats durent désormais saluer leurs supérieurs en levant le bras à l’hitlérienne. Ce pouvoir croissant d’Himmler allait bientôt, en Allemagne et à l’étranger, faire naître des spéculations sur une rivalité potentielle entre Hitler et lui. C’était complètement faux :

(p.363) jusqu’à l’avant-dernière minute du régime, le slogan à usage interne resta justifié : Himmlerpolitik ist Führerpolitik. Le Reichsführer SS lui-même était aux ordres. Pendant ce temps-là, dopés par les succès militaires (patriotisme !) ces Allemands constataient des exactions qu’il était difficile de ne pas voir, mais les considéraient comme des « bavures » auxquelles Hitler, quand il en aurait le loisir, mettrait bon ordre. « Wenn der Führer das wüsste », disaient-ils, lointain écho du célèbre : « Si le Roy savait… ».

En « hommage » à Mussolini, nous préférerons baptiser fasciste ce stade au cours duquel commencent à s’interpénétrer pouvoir et contre-pouvoir, encore qu’en Italie, la monarchie et l’Eglise aient eu pour effet de freiner cette intégration à mi-chemin. Il est étrange que même dans les milieux scientifiques, où l’on est si féru de typologie et de schémas, on tolère l’usage d’un terme purement passionnel pour désigner trois sortes de systèmes qui ne sont recouverts que par de simples analogies superficielles. Le fascisme doit donc être considéré comme un régime évolutif et transitoire, non seulement transitoire parce qu’il est mort avec la seconde Guerre mondiale, mais parce que son implacable logique interne devait nécessairement le faire aboutir à quelque chose de différent : le totalitarisme.

Le fascisme avait encore une certaine chaleur enthousiaste qui pouvait donner l’apparence d’un patriotisme exacerbé. Désormais, nous entrerons dans l’univers secret et glacé des Eichmann et des Vychinski, idéologues implacables, des assassins bureaucratiques et des doctrinaires désincarnés. On pouvait encore traiter avec une certaine humanité des ennemis de l’Etat (en Italie, on se contenta en général de les exiler ou de les assigner à résidence aux îles Lipari, tandis que le nazisme première manière laissait volontiers partir des Juifs) ; les ennemis de l’idéologie devinrent des non-hommes, cessèrent d’être justiciables d’un traitement normal.

Le racisme nazi contre l’Etat, contre la Nation

Avec une certaine condescendance, les nazis eux-mêmes se défendaient d’être fascistes, et ils décernaient cette étiquette aux juristes qui, n’ayant pas encore tout à fait compris, cherchaient à introduire le « Führer-prinzip » dans le fonctionnement de l’Etat. En effet, c’est au seul Parti que devait revenir, maintenant, le pouvoir discrétionnaire de décision. Le Parti donne des ordres, l’Etat en assure l’exécution bureaucratique, ce qui en allemand s’exprime sous la forme d’un bon jeu de mots : aux uns la « Führung », aux autres la « Durchführung ». Pendant la période fasciste, le Parti avait encadré, par mille racines et courroies de transmission, tous les aspects de la vie concrète des hommes, des femmes et des enfants. Et parallèlement, il avait envahi l’Etat, non point pour le renforcer, mais pour le réduire et l’étioler. Le but se dessinait avec clarté : une « Entstaatlichung des öffentlichen Lebens», une désétatisation de la vie publique.

Suprême forme de mépris, cet Etat, on préfère l’ignorer. Hitler ne prit (p.364) jamais la peine d’abolir officiellement la Constitution de Weimar (nous éviterons bien sûr les frappantes comparaisons avec le totalitarisme soviétique, si bien relevées par par Hannah Arendt ; rappelons simplement que Staline, lui, promulgua en 1936 une Constitution des plus rassurantes, mais complètement fictive). Le Reichstag continua d’exister, ses membres gardèrent leurs indemnités et autres avantages, mais on ne les réunit plus qu’une fois par an pour écouter un discours d’Hitler et chanter les hymnes nationaux *. On maintint, certes, l’Auswärtiges Amt, mais ces diplomates traditionnels n’eurent plus à jouer que le rôle — utile — d’une vitrine respectable. Il y a gros à parier que leurs rapports n’étaient pas lus : ceux de 1939 étaient pourtant d’une lucidité parfaite, de même qu’à Moscou l’ambassadeur von der Schulenburg, digne réplique de Caulaincourt en 1812, allait déployer des efforts pathétiques pour éviter la guerre. Dans ce type de régime, les diplomates ont intérêt à se taire, ce qui parfois vaut mieux pour leur sécurité personnelle, ou bien à abonder dans le sens de la vérité officielle.

Les ministres perdirent toute prise sur la réalité. Recevoir un portefeuille devint synonyme de rétrogradation, ou d’insignifiance. Mis à part Schacht qui démissionna, Ribbentrop et Goebbels sont les seuls dont l’histoire conserva le souvenir. En 1941, le vieux lutteur («aller Kämpfer ») Rosenberg quitta le Bureau des Affaires étrangères du Parti pour assumer un nouveau portefeuille : celui des territoires de l’Est. Ses idées fausses mises à part, sa qualité de Balte lui donnait une certaine compétence et il se mit à élaborer, dans le vide, une réorganisation étatique du monde slave qui, somme toute, eût réservé à ces populations un sort moins affreux. Pur camouflage : pendant ce temps-là, les « Einsatztruppen SS » commençaient à les déporter, ou à les massacrer allègrement. On entre en plein délire avec la reconstitution, en 1940, d’un ministère des Colonies. Sur la base d’un organigramme impressionnant, où ne manquaient ni la politique indigène ni la lutte contre les maladies tropicales, quelques 250 fonctionnaires se mirent à gérer avec une conscience professionnelle toute germanique un empire colonial inexistant. Personne ne se souciait d’eux et c’est au bout de trois ans, à l’époque des grandes défaites, qu’on s’aperçut de leur présence et qu’en un coup de colère compréhensible, on mit fin à leur activité.

Rien n’étant aboli et tout foisonnant, on vit croître la plus extraordinaire prolifération de services dont les attributions et les compétences se dédoublaient et détriplaient, se chevauchaient et, chose plus grave encore, devaient rendre leurs comptes à des hiérarchies concurrentes, voire antagonistes. Un édifice peut avoir une structure, pas un mouvement. A première vue et avec nos conceptions démocratiques, on pourrait croire que le régime voulait caser ses créatures. Une étude plus approfondie montre que si cette préoccupation joua, ce ne fut qu’à titre très, très secondaire. A

- La gouaille berlinoise les désignera comme « das teuerste Männerchor der Welt », la chorale masculine la plus coûteuse du monde.

(p.365) l’atomisation de la masse devait correspondre une atomisation de la bureaucratie. Il fallait empêcher qu’une hiérarchie permanente et juridiquement établie puisse éventuellement, grâce à des prérogatives reconnues, gêner ou menacer le seul pouvoir légitime, celui d’Hitler. Un désordre délibéré y pourvoirait. De judicieuses mutations (ou la création d’organismes supplémentaires !) animaient ou réanimaient un mouvement perpétuel d’où n’émergeaient, seuls pivots, que des rois fainéants gavés ou des inconditionnels SS.

Les rois fainéants gavés ? Ce furent les vieux camarades du parti que l’on mit à la tête de l’administration civile à l’intérieur, puis au Pays-Bas, au Gouvernement général en Pologne, au Commissariat du Reich en Ukraine et dans d’autres pays occupés. Quant aux inconditionnels SS, voilà qui autoriserait des développements considérables ; nous n’en retiendrons que ce qui sera utile à la compréhension de notre sujet. Himmler, nous l’avons vu, avait au départ des attributions de police. Dès novembre 1937, le Führer précisa que la police allait devenir « une sorte de pouvoir exécutif de l’autorité suprême», sa mission secondaire (et, si l’on veut plus normale) consistant à « protéger le peuple contre les forces de destruction et de désintégration ». Le meilleur connaisseur belge du IIIe Reich, le Dr. A. De Jonghe, un historien flamand que nous avons suivi avec gratitude, a dépeint en une minutieuse série d’articles un aspect de cette lutte de la SS contre l’Etat. En Allemagne, cet Etat-façade agonisait. En Belgique, une administration militaire se maintint, et il est maintenant démontré que cette situation résulta pour l’essentiel de la présence, au pays, du roi Léopold. Quand on le déporta en 1944, une administration civile (donc nazie et SS) fut introduite, mais par bonheur elle n’eut guère le temps d’exercer des ravages plus affreux encore.

L’armée, c’est un truisme, est par excellence un organe de l’Etat. En 1914, elle incarna ce qu’il y avait de plus dur dans un Reich dominé par son influence ; par comparaison, elle apparut en 1940 comme le vestige de ce qui avait été le grand souci de l’Allemagne prussienne et wilhelmienne : un Rechtsstaat, un Etat de droit. Certes, les convictions démocratiques ne la caractérisaient que fort peu. Aristocrate, le général von Falkenhausen abhorrait la « racaille » nazie et se sentait au fond plus éloigné de ses propres compatriotes que de Léopold III, de la Reine Elisabeth et des membres de la noblesse belge qui demandaient, et obtenaient des mesures de grâce pour des résistants condamnés à mort *. Il laissait toute l’« intendance » au chef de son administration militaire, Reeder. Jusqu’en juin 1944, cette administration militaire eut le souci d’une bonne gestion et d’une image de marque acceptable en haut lieu. Cela impliquait aussi, dans une certaine mesure, une « modulation » des ordres reçus, des Tätigkeitsberichte

‘ Voici une petite anecdote ; nous ne voudrions pas qu’elle se perde. Le vicomte Jacques Davignon, un homme peu communicatif, nous déclara un jour : « Sous l’occupation, j’ai sauvé une centaine de personnes ». Et nous voyons toujours cet ancien ambassadeur à Berlin, avec sa haute taille et son index levé : « Savez-vous combien d’entre elles sont venues me remercier après? Une».

(p.366) (rapports d’activité) comportant des parties impeccables mais dont d’autres doivent être prises cum grano salis (l’« ennemi » n’était pas qu’en Belgique, il était aussi à Berlin). Sa politique, qui était aussi inspirée par l’auto-défense, prétendait nourrir et préserver une population qui pourrait ainsi mieux travailler sur place — pour l’effort de guerre du Reich bien entendu. Jusqu’à un certain point, et ce ne fut pas le moindre des paradoxes, ses intérêts recouvraient ceux de la population occupée. Une situation analogue à celle de 1914-1918 se reproduisait. Avec sa belle franchise militaire, von Bissing, gouverneur général de l’époque, avait coutume de dire : « Je suis d’avis qu’une vache crevée ne donne plus de lait. » Mais Falkenhausen et Reeder avaient affaire, à Berlin, à un groupe de pression qui, dans son délire, méprisait en fin de compte aussi bien les intérêts allemands que les intérêts belges. Une « Volkstumspolitik », une politique raciale s’amorçait, à laquelle l’administration militaire dut collaborer : elle fait partie intégrante et essentielle du totalitarisme nazi… et elle nous éloigne encore davantage d’un simple fascisme.

Disons pour l’instant qu’inconcevable et incompréhensible pour presque tous les Belges et la plupart des Allemands, mais d’une cohérence parfaite pour qui veut bien en accepter les prémisses, elle faisait de la notion de race la base de toute l’organisation sociale future. Les non-peuples (Juifs, Tsiganes) devaient être exterminés comme des parasites. Ensuite venaient les primitifs, les « Untermenschen » (sous-hommes), c’est-à-dire les Slaves ; une fois leurs élites liquidées, ils feraient de bons valets de ferme et pousseurs de brouettes. Des races latines, on s’en souciait peu ; il n’y avait qu’à les abandonner à leur décadence. La race aryenne ou germanique, elle, était seule dépositaire des qualités les plus éminentes. Mais n’allons pas croire, loin de là, que tous les Allemands fussent dignes d’accéder à l’élite suprême. Des Germains, il y en avait jusqu’en Norvège, au Danemark, aux Pays-Bas, en Flandre puis, en doses qui allaient diminuant, en Wallonie et jusqu’à la Somme. Le grand Reich germanique se constituerait sur cet espace. On le pressent, après le concept d’Etat, c’est celui de Nation qui, dans le rêve hitlérien, commençait à se dissoudre. Bismarck avait construit au siècle dernier un IIe Reich, unifiant de force des populations qui, à part la race, avaient au fond peu de choses en commun. Et il est bien vrai que nos grands voisins se divisent, aujourd’hui encore, en particularismes profonds et variés : les Rhénans diffèrent des autres, les Badois sont presque des Alsaciens, il y a un abîme entre les Souabes et les Bavarois, et tous se réconcilient contre les Prussiens, porteurs néanmoins de traditions qui ne sont pas sans mérites. Au XIXe siècle, la langue allemande écrite s’était imposée par l’école et le service militaire, refoulant à la cuisine et aux champs des patois dont les utilisateurs eussent été incapables de se comprendre d’un « Land » à l’autre. Ce processus, ne pourrait-on pas le continuer à l’époque actuelle, au-delà des frontières « reichsdeutsch » ? Complétant cette entreprise grandiose, Hitler rassemblerait la totalité de la race germanique. Même l’Allemagne, comme jadis les «Länder», aurait à s’y intégrer, et à se soumettre. Le rêve

(p.366) hitlérien, après tout, n’était pas absurde à 100 % — si ce n’est qu’il arrivait simplement plusieurs siècles trop tard ! Alors, dernière étape de cette évolution fondée sur l’obsession d’une race pure, l’élite SS, produit d’une distillation émanant du monde germanique dans son entier, régnerait sur le tout *. Mais cela, c’était la doctrine secrète, le dernier stade ésotérique de l’initiation SS. On n’en découvrit toute l’ampleur qu’après la guerre, en lisant les propos de table d’Hitler, son deuxième livre posthume, et les conférences faites à huit-clos par Himmler aux hauts dignitaires SS. Nous voilà loin d’un fascisme. Mais de tout cela, la généralité des Belges — et des Allemands — n’avait aucune idée. Ces Allemands, auraient-ils voté pour Hitler en 1932, si ce dernier était venu leur promettre qu’une fois au pouvoir, il entreprendrait l’anéantissement de leur Etat et de leur Nation ?

Pendant quatre années donc, l’administration militaire lutta pied à pied pour rester maîtresse de ses prérogatives et de ses responsabilités. Longtemps, elle parvint à limiter le partage et le chevauchement des compétences qui étaient siennes. Elle dut admettre un délégué du Front du Travail pour les questions ouvrières, la SD-Sipo alors qu’elle avait ses propres services (Feldgendarmerie et Abwehr), la Propagandastaffel qui relevait à la fois de Reeder et de Goebbels, voire l’embryon d’un SS-Amt que toute l’obstination d’Himmler tendrait à coiffer d’un HSSPF.

L’institution de ces Höôherer SS und Polizeiführer remonte à 1937 ; ils représentent le signe le plus net de cette dégénérescence délibérée de l’Etat. Dès le départ, ce furent des sous-Himmler chargés, comme lui, de coordonner police, renseignement et organisation SS non point même dans le ressort du « Gau » (anciennement, « Land »), mais dans celui du district militaire (« Wehrkreis») qui ne coïncidait pas avec les frontières du premier : le système nazi dépasse toutes les bornes de la complication, et on aura déjà compris dans quel but. Après qu’ils eurent sapé le pouvoir administratif à l’intérieur, on les envoya poursuivre la même besogne dans les territoires conquis ou occupés. Les Pays-Bas en furent dotés dès le début ; à Paris, le général von Stulpnagel dut cohabiter avec le redoutable Oberg en 1942. Les instructions qu’ils reçurent leur attribuaient «les pouvoirs de police, les problèmes raciaux et toutes les questions politiques »(!). Chacun comprendra les sentiments de notre administration militaire, la souplesse tenace qu’elle mit à s’en défendre, jusqu’à sa défaite finale en juin 1944.

Le pouvoir totalitaire touchait au point de perfection. La tache d’huile fanatique, raciste et subversive gagnait une Europe conquise, où l’«Eindeutschung » eût été aussi fatale que la francisation des couches supérieures belges aux XVIIIe et XIXe siècles ; ses frontières, heureusement, se

- Le leader flamand Van de Wiele, chef de l’organisation SS DeVlag, fut un des rares à avoir compris. Alors que presque tous les résistants et même, d’une autre façon, la plupart des collaborateurs s’étaient défendus contre une mainmise nationale allemande, cet inconditionnel déclara à son procès : « Vous me reprochez d’avoir prêté serment d’allégeance à Hitler ? Mais c’était tout naturel. Son successeur aurait pu tout aussi bien s’appeler Piet Janssens ! » (Janssens, en Belgique, est à peu près l’équivalent de Dupont en France).

(p.368) La généralité de notre population avait ressenti le choc comme si Guillaume II l’avait agressée une seconde fois. Les militaires allemands firent leur devoir le moins inhumainement possible (certains, dont Falkenhausen, se révoltèrent en juillet 1944 et en subirent les conséquences), les fascistes francophones et les nationalistes flamands se laissèrent duper par une variété de décors en trompe l’œil ; ils n’évitèrent ni les geôles américaines dans le cas des premiers, ni les rigueurs de l’épuration en ce qui concerne les seconds, même ceux dont les yeux s’ouvrirent au bout de deux ans. L’« occupant », ou « les Allemands », n’étaient à coup sûr pas ce que tout le monde s’était figuré.

La maladie avait progressé, chronologiquement et idéologiquement, entre 1920 et 1945. Avec une ruse diaboliquement géniale elle avait, soit usé d’une « langue de bois » des plus séduisantes (dont le Dr. Goebbels était le maître d’œuvre et aussi, hélas ! le précurseur), soit carrément tu certains thèmes inopportuns (peu de chose sur les Juifs dans les discours d’Hitler en 1932 !) pour les faire resurgir, chaque fois au moment voulu. Chaque catégorie sociale à l’intérieur, chaque pays à l’étranger avaient entendu, quand il le fallait, le discours propre à l’anesthésier. L’imagînaire s’en était abondamment nourri, tandis que la réalité se dissimulait derrière une série de décors astucieux. L’ésotérisme de cette sorte d’église initiatique était soigneusement camouflé. Beaucoup d’Allemands s’y trompèrent,. .. et même pas mal de nazis.

Quant aux peuples vaincus et occupés, on a pu voir au cours de cette étude, dans le cas belge, le temps qu’il leur a fallu pour déchirer un voile, puis un autre, et enfin un troisième après 1945. Mais la leçon profonde, a-t-elle vraiment porté ses fruits? A voir certaines critiques qui ont été adressées au récent petit livre de Georges Goriely — si remarquable pourtant —, on viendrait à en douter. L’imaginaire reste toujours présent, dans les tripes et dans les illusions.

Pierre Milza, Mussolini

Pierre Milza, Mussolini, Libr. Arthème Fayard 1999: extraits

(p.177) /1914/ Le journal Popolo d’Italia lancé par Mussolini bénéficiera des subsides que lui fourniront les socialistes français et belges, ainsi que les services de l’ambassade de France à Rome (…).

(p.427) La consolidation de la souveraineté italienne sur les territoires occupés avant 1914, ou plutôt leur reprise en main – car une bonne partie d’entre eux avaient, à la faveur de la guerre, échappé à l’autorité métropolitaine – avait commencé à s’opérer dès l’automne 1922. En Tripolitaine, la « pacification » s’effectua en deux phases : reconquête des zones littorales et des régions septentrionales en 1922-1924, puis pénétration du Sud tripolitain en 1927-1928, s’achevant l’année suivante par l’occupation du Fez-zan. En Cyrénaïque, la nature du terrain et la résistance acharnée des bédouins, entraînés par Omar al-Mukhtar, contraignirent les Italiens à mener contre les rebelles une véritable « guerre de sept ans », conduite avec des méthodes d’une extrême brutalité (populations massacrées ou parquées dans des camps de concentration, villages pillés et incendiés, biens des chefs de la résistance confisqués, etc.), et qui s’achèverait en 1931 par la capture et l’exécution du chef de la Senoussya. Il en alla de même en Afrique orientale : en Erythrée et surtout en Somalie, de Vecchi, nommé gouverneur en 1925, poursuivit pendant plus de deux ans dans les sultanats du Nord une féroce campagne de « pacification », prélude aux atrocités qui seraient commises quelques années plus tard en Ethiopie par les armées fascistes.

(p.579) Bien davantage encore que celui des académies « classiques » (la plus prestigieuse étant l’Accademia dei Lincei), l’aréopage d’intellectuels dévoués au régime et largement rémunérés par lui -en argent (le traitement d’un académicien s’élevait à 3 000 lires par mois), en honneurs et en avantages de toutes sortes – que constituait l’Académie d’Italie ne pouvait que renforcer par son action – distributions de prix, titres et décorations, épuration de la langue, que Mussolini et Starace jugeaient contaminée par le virus des vocables étrangers, participations à toutes les cérémonies et parades du régime, etc. – le conformisme de l’intelligentsia fasciste et la sclérose de la culture officielle. Mais il contribuait, par le prestige de ses membres, fascistes convaincus comme Pirandello, ou simples fiancheggiatori (compagnons de route), tout aussi prompts à manier l’hyperbole, à la diffusion dans le public cultivé de l’image d’un Duce « rénovateur de la culture nationale ».

(p.591) Beaucoup d’intellectuels enfin n’adhérèrent au fascisme que par opportunisme. Ce fut largement le cas de Luigi Pirandello, malgré tout le mal que se donna par la suite l’auteur de Vêtir ceux qui sont nus pour justifier idéologiquement, ou esthétiquement, son engagement. Jusqu’à la marche sur Rome, le dramaturge sicilien s’était fort peu soucié de politique, manifestant tout juste quelque sympathie pour les tendances anarchisantes des faisceaux des travailleurs siciliens, au début des années 1890, comme plus tard pour les interventionnistes militants du « mai radieux » (à l’exception de D’Annunzio qu’il détestait). Cela n’avait sans doute rien de contradictoire avec le fascisme, bien au contraire. De là à écrire, comme le fit Pirandello dans L’Idea nazionale pour le premier anniversaire de la marche sur Rome : «J’ai toujours eu la plus grande admiration pour Mussolini et je crois être une des rares personnes capables de comprendre la beauté de sa création continue de la réalité », et à chercher des correspondances entre sa propre création et celle du Duce, il y avait quand même une distance que le dramaturge n’eut aucune peine à franchir. En récompense de quoi il put jouir de la considération amicale du chef du fascisme, aussi flatté que lui-même de son prix Nobel de 1934 et du succès international de son œuvre dramatique, mieux accueillie il est vrai à l’étranger que dans la Péninsule.

(p.622) En octobre 1931, au retour de la conférence de la « table ronde », qui s’est tenue à Londres pour discuter du sort de l’Inde, Gandhi est reçu au palazzo Venezia par le chef du gouvernement, puis à la villa Tor-lonia où — fait excessivement rare — un concert est organisé en son honneur, et où l’apôtre de la non-violence fait son entrée, précédé de son inséparable chèvre. «C’est un génie et un saint», dira Mussolini au lendemain de cette rencontre, que Gandhi qualifie pour sa part d’événement historique.

(p.622) En février 1934, c’est un autre adversaire de l’impérialisme britannique – le dirigeant sioniste Chaïm Weizmann – qui est admis, en compagnie de son épouse, à l’audience du Duce. À cette date, Mussolini n’a pas encore opté pour l’alliance allemande, et son interlocuteur songe moins aux différends qui opposent la communauté juive de Palestine à la puissance mandataire, qu’à la menace dont est porteuse la politique raciale des nazis. Aussi incite-t-il Mussolini à « créer une barrière contre la barbarie », en se rapprochant de Londres et de Paris. Curieux échange de propos au cours duquel le Duce se déclare favorable à la création d’un État juif, reconnaît que Jérusalem « ne peut en aucun cas devenir une capitale arabe », et pour finir promet son appui au dirigeant sioniste. Surtout, c’est l’ultime séquence de la rencontre qui mérite d’être rapportée ici, pour ce qu’elle nous apprend de l’image internationale du dictateur.

(p.671) UN GÉNOCIDE RACIAL ?

Ni les divers projets de compromis concoctés à Genève ni la tentative d’intimidation britannique qui a eu lieu en septembre n’ont fait reculer Mussolini. La Grande-Bretagne en effet a concentré en Méditerranée une flotte de 800 000 tonnes, en espérant que la menace suffira à retenir l’Italie. Simple gesticulation : le Duce n’ignore pas qu’il s’agit, pour une bonne part, de navires de type ancien, et que Laval ne suit qu’à contrecœur l’initiative de Londres. Il redoute d’autant moins une intervention britannique qu’ont été publiés fin juin, peu de temps après la visite d’Anthony Eden à Rome, les résultats du Peace Ballot, un référendum effectué auprès des lecteurs de journaux par l’Union pour la SDN, et dont il ressort que, tout en se disant favorables à une action énergique conduite par l’institution genevoise, les Anglais affirment avant tout leur volonté de paix.

Engagée le 3 octobre sans déclaration de guerre, la campagne d’Ethiopie fut tout autre chose qu’une simple promenade militaire. Déjà en février, lorsqu’il s’était penché sur les plans élaborés par l’état-major, le Duce avait donné le ton en parlant d’une « guerre totale » (guerra a fonda). On avait même envisagé l’emploi de l’arme bactériologique contre les populations éthiopiennes, mais l’option n’avait pas été retenue, sans doute parce qu’elle présentait autant de danger pour l’agresseur que pour l’agressé12. L’expérience malheureuse qui avait abouti au désastre d’Adoua, en 1896, avait laissé des traces dans la mémoire du haut commandement militaire : on savait que l’Abyssinie était un pays d’accès difficile et que ses habitants, quoique privés d’armements modernes, étaient des combattants redoutables. Mussolini donna donc à ses généraux la consigne d’agir vite, à la fois pour ne pas donner à l’adversaire le temps de s’organiser et de recevoir des armes de l’extérieur, ni aux sanctions votées par la SDN celui de mettre l’Italie à genoux.

(p.672) Les premières semaines du conflit furent conformes à ses espérances. À partir de l’Erythrée, de Bono occupa en quelques jours une série de villes dont les noms éveillaient de profonds échos en Italie : Adoua, Aksoum, Makallé, etc, autant de souvenirs des humiliantes défaites du temps de Crispi. Au sud, parti de Somalie et désobéissant aux ordres d’attentisme qui lui avaient été donnés, Graziani pénétra en Ogaden et dans le Harrar13. Très vite cependant, l’offensive tourna court, les Éthiopiens opposant une résistance inattendue aux armées fascistes, pourtant très supérieures en nombre, en armement et en moyens logistiques. Compte tenu du contexte international, qui était devenu franchement défavorable à l’Italie, Mussolini eut tôt fait de perdre patience, accusant de Bono de mollesse et d’incompétence. Le 13 novembre, il lui signifiait sa destitution et le remplaçait par Badoglio.

Le chef d’état-major de l’armée italienne trouva sur place une situation difficile et décida de faire venir des renforts, portant à près de 500 000 hommes l’effectif du corps expéditionnaire. En décembre, alors que la réorganisation des forces fascistes était encore en cours et que les conditions climatiques s’étaient fortement détériorées, ce furent les Éthiopiens qui prirent l’offensive, obligeant le haut commandement à faire reculer ses troupes. Ce n’était pas faute d’avoir employé, pour vaincre les soldats du Négus, les moyens les plus sophistiqués (pour l’époque), en même temps que les plus barbares. Au moment où il avait pris ses fonctions de chef du corps expéditionnaire, Badoglio avait reçu carte blanche pour mener en Ethiopie une guerre de terreur et d’extermination. Le mot n’était pas prononcé, mais les méthodes utilisées pour faire plier l’adversaire ne laissaient aucun doute sur les intentions des dirigeants fascistes. Il s’agissait d’obtenir une victoire rapide, aussi peu coûteuse que possible en vies italiennes, et éventuellement de faire place nette en vue de la colonisation du pays par d’importants contingents de ruraux venus, comme en Libye, des provinces méridionales de la Péninsule.

Cette sorte de « nettoyage ethnique » avant la lettre s’inscrivait dans une campagne raciste qui n’attendit pas la vague antisémite de la fin des années trente pour se manifester, mais prit toute son ampleur après la proclamation de l’Empire, et qui, en Ethiopie même, servit de légitimation à la politique répressive du maréchal Graziani et aux mesures adoptées par le « vice-roi » pour empêcher tout métissage avec la « race bâtarde » des Amhara ‘4. En attendant, on fit table rase de tout ce qui pouvait retarder l’avance de l’armée italienne, et pour cela on fit un usage massif de l’aviation et des gaz de combat.

C’est Badoglio qui, le premier, exprima auprès du Duce le souhait d’utiliser sur une grande échelle cette arme prohibée par les conventions internationales. Il s’agissait, pour le commandant en (p.673) chef, de répondre par la dissuasion à la « barbarie abyssine », et notamment aux mutilations guerrières infligées aux hommes du corps expéditionnaire. Mussolini ayant donné son accord, l’emploi des gaz se généralisa, associé aux mitraillages et aux bombardements d’objectifs militaires, d’unités combattantes, mais aussi de civils.

À ce jeu, qui comportait d’autant moins de risques pour les aviateurs italiens que l’armée du Négus ne disposait ni d’appareils de chasse ni de véritable défense anti-aérienne, les deux fils aînés de Mussolini, son gendre et quelques-uns des hiérarques les plus en vue, comme Farinacci, se taillèrent une gloire facile, jouant au chat et à la souris avec les malheureux Éthiopiens qui tentaient de leur échapper, déversant sur les villes et les villages leurs bombes incendiaires et arrosant de gaz toxiques les colonnes de fuyards. «C’était un travail très divertissant, d’un effet tragique mais d’une grande beauté », écrivit Vittorio Mussolini dans un livre de souvenirs publié en 1937′5. Il est vrai, expliqua-t-il dans un autre passage de cet ouvrage traduit dès sa parution en plusieurs langues et voué à un grand succès, que « l’Abyssin est un animal ».

C’est au cours des dernières semaines de la guerre, l’armée italienne ayant repris l’offensive en février 1936, que les opérations prirent le caractère d’un véritable génocide, si par ce mot on désigne – comme il est d’usage aujourd’hui – une action visant à faire disparaître tout ou partie d’une population (ethnie, classe, confession religieuse, etc.). Début avril, tandis que Starace, qui avait lui aussi repris du service à la tête d’une colonne motorisée, mettait le feu aux villages conquis et procédait à des exécutions massives, Badoglio lançait ses escadrilles de bombardement sur les unités éthiopiennes en retraite dans la région du lac Ashangi et du lac Tana. Pendant dix jours, l’aviation italienne arrosa de bombes incendiaires et d’ypérite les soldats du Négus. Les blessés qui se traînaient jusqu’aux eaux du lac pour y trouver un peu de fraîcheur, ou pour boire, ne trouvaient plus devant eux qu’une masse liquide saturée de gaz moutarde et mouraient dans d’atroces souffrances. Les fils Mussolini et Ciano, qui étaient affectés les deux premiers à la 14e escadrille et leur beau-frère à la 15e, participèrent à cette démonstration des hautes vertus civilisatrices de la romanité.

(p.752) (…) la conversion du Duce au racisme et à l’antisémitisme qui a entraîné la dérive du fascisme vers les rivages troubles de la « politique de la race ».

Les contraintes de la politique étrangère et le changement radical qui s’est opéré sur ce terrain en 1935-1936 ont fortement pesé, semble-t-il, sur l’attitude de Mussolini à l’égard des Juifs. Ceux-ci ont pourtant été partie prenante dans le consensus qui a connu, on l’a vu, son apogée lors de la guerre d’Ethiopie. Nombreux furent parmi eux les volontaires pour l’Afrique, au point que le ministère de la Guerre et l’Union de la communauté se mirent d’accord pour la création d’un rabbinat militaire. Très large également fut l’adhésion à la « Journée de la foi » et à l’offre d’or pour le financement de la guerre. La victoire et la proclamation de l’Empire furent saluées par la presse juive avec enthousiasme et furent célébrées dans les synagogues comme dans les églises. En revanche – et c’est le fait nouveau —, les relations jusqu’alors très bonnes entre le sionisme et le gouvernement fasciste commencèrent à se détériorer, et ce pour trois raisons concomitantes : le rapprochement avec l’Allemagne, la recherche d’un gentlemen’s agreement avec la Grande-Bretagne, fondé sur la reconnaissance des intérêts des deux puissances en Méditerranée et sur l’abandon par l’Italie de sa politique de pénétration en Egypte et en Palestine, enfin le rapprochement de l’Italie, comme d’ailleurs de l’Allemagne, avec le monde arabe. Orientation symbolisée par le geste de Mussolini, brandissant le 18 mars 1937 à Tripoli « l’épée de l’Islam ».

La carte sioniste, que Mussolini avait conservée dans son jeu à seule fin d’embarrasser les Britanniques, avait en somme cessé de présenter la moindre valeur pour lui, au moment où il s’apprêtait à jouer conjointement celle de l’alliance allemande et celle du rapprochement avec les Arabes. À partir de là, le Duce – qui se cherchait de bonnes raisons de justifier son alignement sur la politique hitlérienne – n’allait pas manquer de généraliser certaines prises de position antifascistes émanant, à l’occasion de la guerre d’Ethiopie et de la guerre d’Espagne, de personnalités et d’organisations juives étrangères, au demeurant assez isolées, et de proclamer que « l’internationale juive », alliée aux ennemis du fascisme, était partie en guerre contre lui.

Il est clair que d’autres mobiles ont joué dans le choix par Mussolini et par le groupe dirigeant fasciste d’une politique de « défense de la race ». Il faut noter tout d’abord que celle-ci n’a pas commencé avec les mesures antisémites adoptées en 1938 par le gouvernement fasciste. Les premières cibles en ont été les populations d’Afrique orientale : Érythréens, Somaliens et surtout Éthiopiens, et cela dès le début de la campagne d’Abyssinie. La (p.753) presse fasciste, les discours des hiérarques, les commentaires parlés des cinegiornali fourmillent ainsi de propos racistes visant les autochtones, considérés comme des êtres inférieurs et des sauvages avec lesquels la « race italienne » doit éviter de se mêler. Symptomatique est à cet égard l’interdiction faite par Mussolini aux soldats italiens de chanter la célèbre rengaine Facetta nera bell’Abissina (« Frimousse noire belle Abyssine »), considérée par le Duce comme une invite au « madamisme », c’est-à-dire à l’union avec des femmes indigènes et par conséquent au métissage. Les mesures coercitives ne tardèrent pas à suivre. En avril 1937, un décret royal établissait que tout Italien ayant des relations suivies avec une femme éthiopienne était passible d’une peine de cinq ans d’emprisonnement. Son application donna lieu à des interprétations très diverses selon les tribunaux concernés, et surtout elle n’empêcha pas les soldats et les colons italiens d’avoir des rapports sexuels avec des femmes de race noire. On eut beau instituer le « billet jaune » (ilfoglio giallo), invitant les coupables à observer la loi sous peine de poursuites, ou proposer, comme le secrétaire du fascio d Addis-Abeba, Guido Cortese, d’importer d’Italie plusieurs milliers de femmes blanches destinées aux maisons closes d’Afrique orientale39, le madamisme continua de prospérer sous le ciel abyssin40.

Le peu d’empressement manifesté par les colonisateurs pour changer des habitudes qui remontaient à la conquête de l’Erythrée, à la fin du xixe siècle, ne signifie pas qu’ils soient restés sourds à tous les propos tenus par les thuriféraires de l’« hygiène de la race», de même qu’à ceux qui les incitaient à se comporter en pays conquis comme des « seigneurs ». Mussolini lui-même avait donné le ton en déclarant à plusieurs reprises qu’il considérait les Britanniques comme des colons modèles, ayant su prendre leurs distances avec l’indigène. Il souhaitait que les Italiens partant pour l’Afrique s’inspirent de cet exemple, afin d’instaurer dans l’Empire le « prestige de la race » : un mot d’ordre qui allait devenir une antienne de la politique fasciste de colonisation, en attendant d’inspirer la loi du 29 juin 1939 qui instituait dans les territoires d’outre-mer le « délit d’atteinte au prestige des Italiens », passible de lourdes peines de prison. La véritable sauvagerie à laquelle donna lieu, de la part aussi bien des militaires et des fascistes encartés que de nombreux colons non inscrits au PNF (pour la plupart des ruraux originaires du Mezzogiorno), la répression exercée contre la population noire d’Addis-Abeba au lendemain de l’attentat contre le maréchal Graziani le 19 février 19374I en dit long sur l’impact de la campagne de haine raciale lancée quelques mois plus tôt par les autorités italiennes. Plusieurs milliers de personnes « passées par les armes », selon les propres dires du « vice-roi » Graziani42, (p.754) ou massacrées lors des chasses à l’homme dans les rues de la capitale éthiopienne, des dizaines de représentants de l’intelligentsia abyssine tués, jetés dans le fleuve qui traverse la ville ou dans des puits où leurs cadavres furent brûlés au pétrole : au total entre 5 000 et 6 000 victimes selon les sources italiennes, 30 000 selon les sources éthiopiennes examinées par Fabienne Le Houérou dans le livre qu’elle a tiré de sa thèse, L’Épopée des soldats de Mussolini en Abyssinie, 1936-1938n. Quatre jours après l’attentat, Mussolini avait télégraphié à Graziani : « Éliminer tous les suspects sans faire d’enquêtes44. »

« Défense de la race », « hygiène de la race », « prestige de la race » : voilà donc des formules qui avaient cours au plus haut niveau de la hiérarchie fasciste, bien avant que ne soit adoptée la législation antisémite. Ce qui veut dire que le terrain avait été préparé pour que l’opinion ne fût pas trop surprise par le revirement effectué par le pouvoir fasciste à l’égard des Juifs d’Italie, une petite communauté de quelque 47 000 personnes, essentiellement rassemblées dans des villes comme Livourne, Ancone, Ferrare et Rome. Le discours raciste, tel qu’il avait fonctionné depuis deux ans à rencontre des populations indigènes de l’Empire, avec son argumentaire axé sur l’inégalité des peuples, sur la relation supposée entre le métissage et la décadence des sociétés humaines, sur la nécessité de préserver la « pureté » de la race, ne pouvait que s’accorder avec les principes énoncés par les promoteurs de la « révolution culturelle fasciste ». Il suffisait de remplacer le Noir par le Juif pour que, dans l’esprit d’une partie de la population transalpine, s’impose l’idée d’une ségrégation dirigée contre le monde israélite.

(p.756) Les mesures discriminatoires n’ont pas tardé à suivre le « Manifeste des savants ». On commença par interdire aux Juifs étrangers d’inscrire leurs enfants dans les écoles, puis l’on procéda à l’expulsion de ceux qui étaient entrés en Italie depuis la guerre, les plus nombreux étant ceux qui avaient dû quitter l’Allemagne et l’Autriche du fait des persécutions nazies. Toutes les naturalisations accordées aux Juifs depuis 1919 furent révoquées et les dénaturalisés durent également quitter le pays. Vint ensuite le tour des Juifs de nationalité italienne, identifiés comme Juifs en vertu de critères se référant tantôt à l’appartenance religieuse, tantôt à la « race »49, et dont les dispositions adoptées en novembre 1938 faisaient du jour au lendemain des citoyens de seconde zone. Ils étaient exclus de l’enseignement, des académies, instituts ou associations scientifiques, artistiques ou littéraires et de l’armée. Le mariage entre Italiens et « non-Aryens » était interdit, le droit de posséder des biens immobiliers et de diriger des entreprises soumis à de strictes limitations, l’accès à la fonction publique et l’appartenance à des organismes mixtes, comme l’IRI, totalement fermés. Bottai, qui était en charge de l’Éducation nationale – et qui, en dépit de sa réputation de « libéral », fut, parmi les hiérarques, l’un de ceux qui appliqua avec le plus de zèle la politique de « défense de la race » -, y ajouta des mesures spécifiques : les (p.757) élèves juifs furent exclus des écoles publiques et envoyés dans des écoles spéciales, dotées d’un personnel juif. Dans les établissements scolaires italiens et dans les universités furent interdits les livres d’auteurs juifs et les œuvres commentées par des Juifs.

La mémoire collective – en Italie, mais aussi ailleurs – a retenu l’image d’une résistance passive de la population et de l’administration aux mesures adoptées par le gouvernement fasciste. Or des études récentes et des travaux en cours – ceux par exemple de l’historienne française Marie-Anne Matard50 – conduisent à réviser partiellement cette idée. S’il est vrai que le régime a pratiqué, jusqu’à la débâcle de 1943, une certaine retenue dans sa politique de ségrégation raciale – en multipliant par exemple les exemptions pour faits de guerre ou de participation à la « révolution fasciste » – et que la population italienne a, dans son ensemble, peu adhéré à l’intense matraquage médiatique orchestré par le parti et par le Minculpop, l’image d’une Italie frondeuse, opposant sa force d’inertie aux consignes du pouvoir est pour le moins excessive. Dans les rangs fascistes, rares furent ceux qui – comme Balbo, de Bono et Federzoni lors de la séance du Grand Conseil où fut examinée la « Charte de la race » – osèrent élever la voix pour dire leur désaccord avec le guide suprême. Les quelques centaines de dirigeants et de militants qui manifestèrent simplement leur solidarité avec les Juifs furent exclus du parti. L’administration suivit dans l’ensemble les consignes de sa hiérarchie, appliquant tantôt avec rigueur (comme à Trieste), tantôt de manière plus souple la législation antisémite approuvée à la quasi-unanimité par les deux chambres et signée par le roi.

Quant à Mussolini, dont la responsabilité personnelle dans l’adoption par l’Italie d’une politique d’exclusion raciale qui a préparé le terrain pour les déportations exterminatrices du temps de guerre est totale, son souci de donner des gages à Hitler en faisant au moins de la surenchère verbale sur son homologue nazi apparaît dans cette confidence de Ciano, en date du 12 novembre 1938 : «Le Duce est de plus en plus monté contre les Juifs. Il approuve inconditionnellement les mesures de rétorsion adoptées par les nazis. Il dit que, dans une situation analogue, il en ferait encore plus. »

|

2002 |

La religion fasciste – Emilio Gentile, éd. Perrin, LB 13/09/2002

Le fascisme itallien a revêtu un caractère religieux bien oublié. (…)

Articles de journaux, directives ministérielles et préfectorales, endoctrinement des enfants, délire des idéologues, conception de l’exposition organisée pour le dixième anniversaire du régime à Rome, apparitions théâtralisées de Mussolini, sont ici décrits et disséqués. (…) Porté par une idéologie anti-catholique, il trouvait ses références et des précédents dans la Révolution française : ses fêtes, ses messes, ses déesses républicaines. Bref, la religion fasciste illustre à sa manière la brillante interprétation que Raymond Aron a donné des totalitarismes en tant que religions séculières.

|

|

2003 |

Marcel Linden, Allemagne / Fin peu glorieuse de l’IG Farben, LB 12/11/2003

L’entreprise qui produisit pendant la guerre le « Zyklon B » est mise en liquidation… sans avoir jamais dédommagé les légions de travailleurs forcés pendant la guerre.

|

|

2004 |

in : Pour mémoire, Triangle rouge, Les Territoires de la mémoire, 2004 L’antifascisme italien

Il y avait des anti- et des profascistes dans les rangs de tous les partis et mouvements italiens. L’opposition la plus radicale à Mussolini se retrouve dans les partis de gauche : républicains et socialistes, anarchistes et communistes. Certains, exilés en France, créent la Concentration Antifasciste à Paris en 1927 qui réunit les deux partis socialistes, les Républicains, la Confédération du Travail et la Ligue italienne des Droits de l’Homme.

|

|

2004 |

in : Pour mémoire, Triangle rouge, Les Territoires de la mémoire, 2004 VNV et Verdinaso

Dès 1931-1932, le Verdinaso a les allures d’un parti fasciste avec salut nazi, uniformes et milices paramilitaires. Joris Van Severen, son Président, veut créer un « Empire thiois » avec le pays flamand, la Wallonie, la Flandre française et les Pays-Bas. Arrêté par la Sûreté belge, il est fusillé par les soldats français en mai 1940. La tendance pronazie des dirigeants et des militants du Verdinaso rejoint alors le VNV dont l’objectif est la constitution d’un pays flamand indépendant au sein de la nouvelle Europe. Le Vlaams Blok est considéré aujourd’hui comme l’héritier idéologique du VNV.

|

|

2004 |

in : Pour mémoire, Triangle rouge, Les Territoires de la mémoire, 2004 L’antifascisme belge

Dès 1933, il existe en Belgique un fort courant antifasciste et unitaire (de type Front Populaire) dont profite pleinement le Parti Communiste. L’union incomplète de la gauche belge, le POB et le PC, permet la création d’un Comité de coordination socialiste-communiste en février «,-. 1937 dont l’action, axée surtout sur l’aide à l’Espagne républicaine, aboutit à la création de multiples comités antifascistes.

|

|

2006 |

Speroni Gigi, Libia : perché ci accusa Gheddafi, in : Gente, (…) Marzo, 2006, p.108-114

(p.114) 1911 : il primo bombardamento aereo del mondo.

(p.114) « In Libia, spenti gli ultimi focolai di rivolta con una dura repressione del maresciallo Rodolfo Graziani, dal 1933 il governo attuò un vasto programma di colonizzazzione creando fabbriche, una Manufattura tabacchi a Tripoli, opere idrauliche e di rimboscimento, 850 aziende agricole. E costruì una rete stradale di 3.545 chilometri. »

(p.109) Libia non ci perdona 32 ani di occupazione. E oltre 100 mila morti.

|

|

2006 |

Houden OUDERS nu van fascistisch eugenisme ? Prof. Dr. P. De Sutter (UZ Gent, afd. Fertiliteit):

|

|

2008 |

Belardelli Giovanni, Così ai militari ebrei venne tolto l’orgoglio di essere italiani, CDS 16/06/2008 Il 23 di marzo 1919, tra i fondatori del nuovo movimento di Mussolini, cinque erano ebrei.(…)

Desillusione conseguente, nel 1938, alla svolta antisemita del regime. (…)

Leggi razziali

|

|

2011 |

Christian Laporte, Joris van Severen aurait-il collaboré avec les Nazis ? Mis en ligne le 23/05/2011 Une commémoration autour du chef du Verdinaso lance un nouveau brûlot. Quel camp aurait choisi Joris van Severen s’il avait survécu à Abbeville ? Ce lundi, Stefaan De Clerck rencontrera les responsables communautaires juifs pour lever l’équivoque autour de ses propos malheureux sur la collaboration. Mais un autre front s’est ouvert contre lui après que le Rassemblement-Wallonie-France eut révélé qu’un représentant du ministre pourrait comme l’an passé déposer une couronne à une commémoration brugeoise, ce samedi 21 mai, autour du drame d’Abbeville où le 20 mai 1940, des soldats français avaient froidement exécuté, sans autre forme de procès sur le kiosque municipal, 21 personnes proches de mouvements d’extrême droite, mais aussi du monde communiste ainsi que des personnes de six autres nationalités qui avaient été arrêtées dès le 10 mai chez nous et envoyées en France parce que considérées comme des « éléments suspects » pour l’Etat belge. Pour la petite histoire, Léon Degrelle aurait pu figurer parmi les victimes, mais il ne se trouvait plus avec les Belges déplacés C’est l’auditeur général Walter-Jean Ganshof van der Meersch qui avait eu l’idée de rassembler hors nos frontières ceux qui pouvaient constituer « la cinquième colonne ». Quatre victimes de cette terrible bavure de l’armée de la France, alors toujours non occupée, étaient brugeoises et, parmi elles, figurait Joris van Severen, le leader du Verdinaso, le Verbond der Dietse Nationaalsolidaristen. Incontestablement, un homme politique d’extrême droite qui s’inscrivait totalement dans le climat de la montée de l’Ordre Nouveau en Europe. Mais était-il pro-nazi pour autant comme l’ont laissé entendre certains médias ou blogs ce week-end, au risque de relancer une nouvelle polémique communautaire stérile après la proposition de loi sur l’amnistie du Belang ? Rien de tel face à pareille controverse que de laisser la parole aux scientifiques plutôt que de tirer des conclusions définitives, sous le coup de l’émotion, qui pollueraient un débat qui doit rester strictement historique Précisément, le professeur Bruno De Wever – grand connaisseur de la période qu’il enseigne à l’université de Gand et nullement suspect de servir la cause de la droite radicale – a consacré une notice au Verdinaso et à son chef dans le Dictionnaire de la Seconde Guerre mondiale en Belgique réalisé sous la direction de José Gotovitch et de Paul Aron (1). Une certitude : « Le Verdinaso, en français : l’Union des solidaristes nationaux thiois, était une organisation politique flamande d’extrême droite. » Mais si, « au départ, le parti était fortement anti-belge, à partir de 1934, van Severen souhaita plutôt que l’Etat belge devienne une partie des Pays-Bas réunis à l’image des anciens Etats bourguignons ». Comme le précise Bruno De Wever, « c’est à ce titre qu’il soutient la politique de neutralité de la Belgique, et en mai 1940, il est clairement royaliste ». Le serait-il resté ou aurait-il opté pour une entente avec les Nazis ? L’on ne le saura jamais puisque van Severen se retrouva à Abbeville où, pour des raisons qui n’ont jamais été vraiment étudiées par les historiens français, les soldats de la République optèrent pour une solution pour le moins radicale ! Reste que Emiel Thiers et d’autres responsables du Verdinaso avaient respecté les options de leur leader disparu. « A ce moment », poursuit Bruno De Wever, « le mouvement pouvait vivre dans l’illusion qu’il jouerait un rôle important dans un mouvement de collaboration autour de Léopold III ». Pas très longtemps toutefois : ceux qui auraient pu se retrouver autour du Roi s’en détournèrent puisqu’il campa sur sa neutralité, mais une aile révolutionnaire dissidente du Verdinaso espérait être adoubée par les Nazis. En vain, car l’occupant avait choisi de soutenir le VNV et la DeVlag, mais les éléments les plus durs finirent quand même par rejoindre les SS. Pour en revenir à Joris van Severen, le Centre d’études qui perpétue sa mémoire réfute toute volonté pro-nazie de sa part. Et de rappeler que pendant la Première Guerre, il défendit loyalement la Belgique jusqu’à l’armistice, alors que son soutien aux soldats flamands avait amené la hiérarchie à l’écarter du front. Certes, van Severen devint une figure de proue du Frontpartij et épousa l’idéologie de l’Ordre nouveau, mais insiste le Studiecentrum, « juste avant mai 40, il avait encore demandé à ses troupes de combattre l’occupant quel qu’il soit. Ce qu’il aurait fait « . (1) Le Dictionnaire paru chez André Versaille Editeur a fait appel aux meilleurs connaisseurs de la période.

|

Eritrea - Mussolinis Kolonialstadt Asmara - Warum verschweigt die UNESCO die dünstere Geschichte hinter ihrer avantgardistischen Architektur ?

(Die Zeit, 26/02/2009)

2014 - Comment des néo-rexistes et des intégristes catholiques sont-ils parvenus à commémorer publiquement le collabo Léon Degrelle?

(Olivier Rogeau (Le Vif L’Express), in: Journaux de Guerre, 9, 2016)

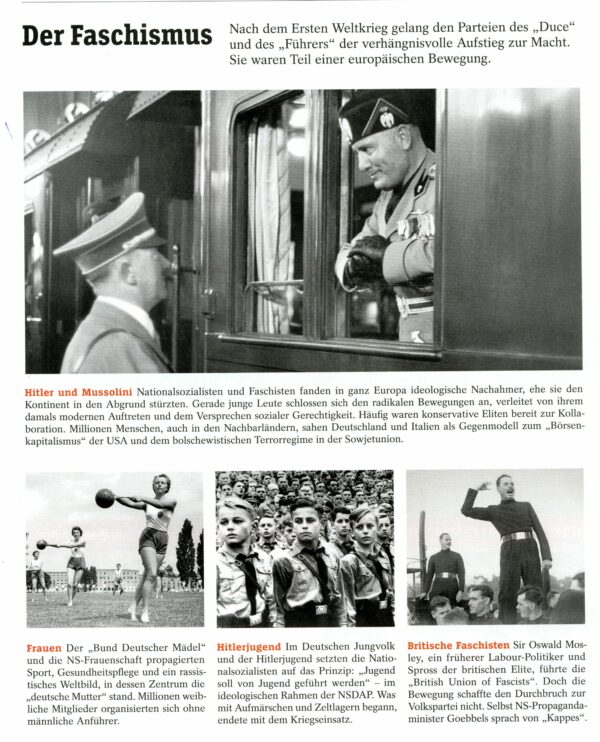

Faschismus, Totalitarismus

(in: Der Spiegel – Geschichte, Die Aufklärung, April 2017, S.138)

Mussolini, campione di bluff (Corrado Stajano)

Troppe Italiani credono ancora alle vecchie e bugiardi vanterie del regime (Corriere della Sera, 04/06/2019)