500 world-class Belgian technologists / 500 wereldberoemde Belgische technnici / 500 techniciens belges de renommée mondiale

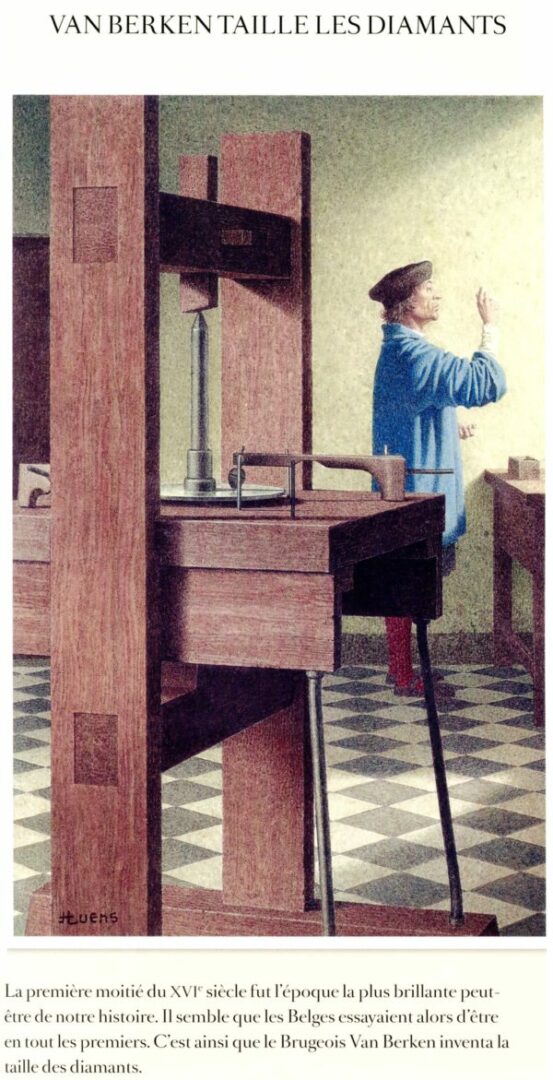

1479 - Lodewyk van Berken (Louis De Bercken)

in: Yves Vander Cruysen, Curieuses histoires des inventeurs belges, éd. Jourdan, 2012, p.265-273

Lodewyk van Berken

Louis De Berken (seconde moitié du XVe siècle) a inventé, en 1479, la technique de la taille du diamant. Il devint le joaillier personnel de Charles le Téméraire, lui taillant les plus beaux bijoux de son temps.

(in: J.-L. Huens, Histoire de Belgique, T1)

1600 Simon Stevin vond de zeilwagen uit

(HLN, 09/09/2017)

1600s – Simon Stevin

|

|

Exposition Simon Stevin, L’émergence de la nouvelle science, LB 24/08/2004

LA MAQUETTE DU CHAR A VOILE inventé par Simon Stevin et qui transporta 25 personnes à du 35 km à l’heure sur la plage de Scheveningen au XVIIe siècle sera une des pièces maîtresse de l’exposition que la Bibliothèque royale de Belgique consacre à ce touche à tout de génie. Dans le cadre de la présidence néerlandaise de l’Union européenne, la Bibliothèque présente du 17 septembre au 30 octobre prochain une exposition consacrée à Simon Stevin ( 1548-1620). Partisan de Copernic en astronomie, il s’intéressa aux fortifications comme à la musique, à la navigation et à la notation des nombres. C’est ainsi qu’il inventa notamment une notation nouvelle des décimales.

|

1600s - Ferdinand Verbiest, inventeur de la première automobile (avant Cugnot)

|

1600s |

in: Yves Vander Cruysen, Curieuses histoires des inventeurs belges, éd. Jourdan, 2012, p.55-58

Depuis des décennies, les manuels scolaires attribuent à Joseph Cugnot la réalisation de la première automobile. Mais si l’on s’en tient à l’étymologie du mot, cette invention devrait être accordée au père Ferdinand Verbiest. Un siècle avant la présentation du célèbre fardier, il avait déjà réussi à faire se mouvoir un petit véhicule à vapeur. Cela se passait ni plus ni moins qu’à la Cour de l’Empereur de Chine. Ferdinand Verbiest est né à Pittem, près de Tielt, le 9 octobre 1623. Proche des Seigneurs de l’endroit, il fait des études complètes chez les jésuites de Bruges, puis de Courtrai. Il étudie ensuite la philosophie à l’Université de Louvain où il découvre aussi, aux côtés du père Taquet, tout le génie des mathématiques. Mais ses priorités sont ailleurs. Reçu novice à Malines en 1641, professeur au Collège de Bruxelles en 1647, il séjourne à Rome en 1652 pour approfondir ses connaissances théologiques, puis se rend à Séville où il est proclamé, en avril 1655, docteur es théologie. À ce moment, le jésuite qu’il est devenu aspire à partager sa foi avec des peuples lointains. Il rêve d’Amérique du Sud. Mais c’est vers la Chine qu’il obtient, en 1658, une mission. Le voyage est épuisant ; sept de ses collègues vont d’ailleurs succomber en cours de route. Sur place, il accompagne le père Couplet dans l’évangélisation de la province de Shanxi. Mais il n’y reste pas longtemps. Ayant été averti de ses compétences mathématiques, le père Adam Schall von Bell obtient sa mutation à Pékin pour l’associer à ses travaux astronomiques. Ses connaissances vont cependant très vite créer des jalousies, surtout parmi les scientifiques ou pseudo-scientifiques chinois qui n’hésitent pas à l’accuser d’imposture. Il est vrai que l’astronomie chinoise est encore basée sur des traditions que d’aucuns n’hésitent pas à qualifier de manipulatrices. Le 16 novembre 1664, il est ainsi arrêté avec son mentor. Ils sont inculpés pour conspiration contre l’Etat, calculs astronomiques erronés et propagation de superstitions. Mais il en faut plus pour désarçonner Ferdinand Verbiest. Profitant d’un tremblement de terre, il obtient des autorités supérieures de pouvoir confondre ses accusateurs dans une série d’épreuves astronomiques contradictoires dont il triompha brillamment. Il en profita pour dénoncer les fâcheuses erreurs dont ses détracteurs avaient affligé le calendrier chinois. Il entre ainsi dans les faveurs du jeune empereur Kangxi, qui le nomme président de la «Cour suprême des sacrifices impériaux». Verbiest l’appellera son tribunal suprême des mathématiques. Il est aussi nommé vice-président de l’Observatoire de Pékin, qu’il dote d’instruments parmi les plus performants de l’époque. Il fait construire une sphère armillaire zodiacale, une sphère équinoxiale, un sextant, un globe céleste, qui font la fierté de l’Empereur et du peuple chinois. C’est d’ailleurs toujours le cas de nos jours. Verbiest est donc bien en cour. Il devient le secrétaire de l’empereur; prend en charge l’organisation du ministère des travaux publics ; l’accompagne, à ce titre, dans ses déplacements en province. Pour mieux le protéger, il l’équipe de canons d’une puissance exceptionnelle. Pour l’aider à construire un mausolée, il invente des outils de levage, tel le «glossocome», une sorte de cric composé de roues dentées permettant d’élever les fardeaux les plus lourds. Il initie aussi son maître à sa religion et le distrait de mille et une manières, notamment en créant un orgue hydraulique dont le vent était comprimé par la pression de l’eau. C’est dans ce cadre qu’il construit, probablement en 1679, un petit chariot à vapeur capable de se mouvoir de manière autonome. Dans un de ses ouvrages, intitulé Astronomia Europae, précieusement conservé à la bibliothèque de New York, il décrit son invention : « Faite en bois, elle mesurait 2 pieds de long (environ 65 centimètres) et était actionnée par un éolipyle que chauffaient des braises ardentes. Le jet de vapeur frappait une roue horizontale comportant des pales et engrenant les roues motrices avant. Au milieu de l’axe des roues postérieures, un timon très flexible était relié à une roue d’un diamètre plus grand, facile à manœuvrer. » Le chariot fut essayé dans la grande cour du palais de Pékin. Il tourna en rond, de manière tout à fait autonome, pour le plus grand amusement de la Cour, qui le conserva précieusement. Il servit d’ailleurs de modèle, au début du XVIIIe siècle, au père Grimaldi qui, toujours en Chine, réitéra l’expérience. Et il fallut attendre 1763 pour qu’en France, Joseph Cugnot fasse de même, d’ailleurs sans plus de succès, son «fardier» se révélant difficile à manœuvrer. Pour l’anecdote, sa première sortie s’acheva dans un mur. Il n’avait pas été équipé de freins. L’invention de Verbiest était certes un jouet mais, sur le plan étymologique, il fut bel et bien une automobile, c’est-à-dire se mouvant par soi-même. Même si le terme n’est apparu dans le vocabulaire qu’en 1890. Le père Verbiest n’en tira aucune gloire. Du moins en Europe, °u il fut presque oublié. Ce qui ne fut pas le cas en Chine. Elevé à la dignité de mandarin sous le nom de Nan-Hai-Jin, ce qui signifie dans la langue locale «cordialement humain», il succombera à Pékin le 28 janvier 1688. Et au panthéon chinois, il figure, aujourd’hui encore, au nombre des 108 personnalités qui ont marqué l’histoire de l’Empire du soleil. La Belgique l’a pourtant oublié, n’évoquant même pas son nom ou ses inventions lors de l’exposition universelle de Shanghaï dans un pavillon exhibant pourtant fièrement les plus grands Belges de tous les temps!

|

|

1600s |

Lou Van Beirendonck, Lieven Verbrugge, Les Belges sont formidables, Vous en doutiez ?, éd. Brillant, 2005

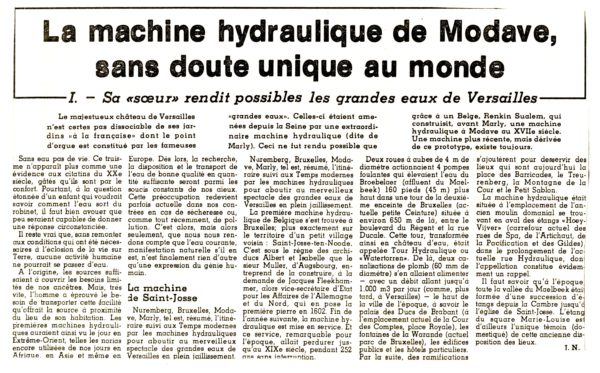

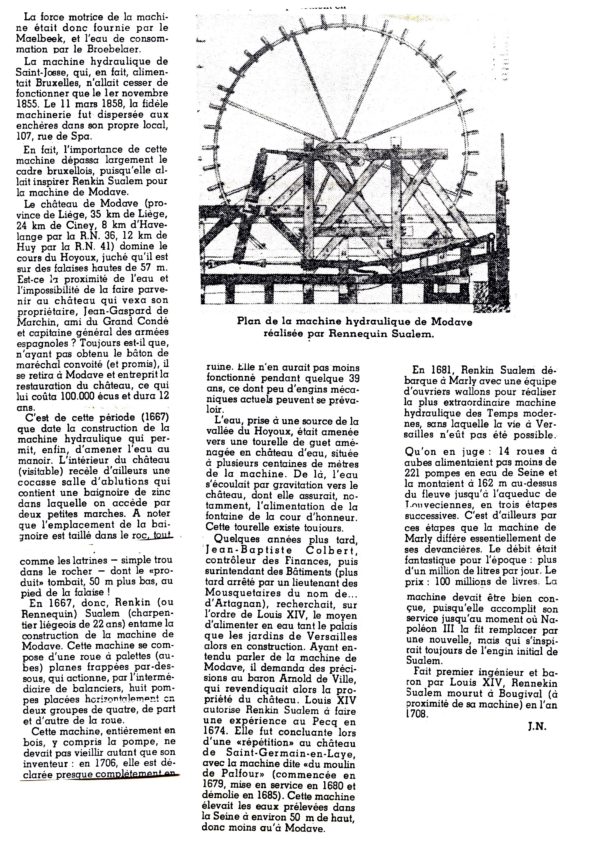

Le prêtre et missionnaire Ferdinand Verbiest (1623-1688) a conçu à la Cour de Chine un précurseur de l’automobile. Il a monté une bouilloire sur un petit four avec des pales, des rouages et des roues, et a fait rouler cet engin à vapeur pendant une heure dans les couloirs du palais. Verbiest a également réalisé un globe terrestre, des cadrans solaires, des clepsydres, un thermomètre, une caméra obscura et des pompes à eau hydrauliques pour lutter contre les inondations. Un charpentier de chez nous a permis de pomper l’eau de la Seine sur 162 mètres pour alimenter les fontaines de Versailles sous Louis XIV. René ou Rennequin Sualem (1645-1708) a été le premier ‘ingénieur’ du roi. Il a conçu une construction en bois que le peintre anglais Turner a immortalisée dans une aquarelle.

|

1600s - Louis de Geer, financier et investisseur industriel, père de l'industrie du fer en Suède

1605 - eerste krant : "Nieuwe Tijdinghe" (verantw. Abraham Verhoeven) (Antwerpen)

1700s - Jean-Jacques Dony, chercheur

(Yves Vander Cruysen, Curieuses histoires des inventeurs belges, éd. Jourdan, 2012)

1700s - Hubert Sarton, inventeur de la première montre à rotor

in: Yves Vander Cruysen, Curieuses histoires des inventeurs belges, éd. Jourdan, 2012, p.69-72

Depuis plus de vingt ans, une polémique oppose les historiens de l’horlogerie quant à l’attribution de l’invention de la montre automatique. La Suisse revendique ce titre pour Abraham-Louis Perlet, dont la maison est l’une des plus prestigieuses du pays. Mais à Liège, on attribue cette invention à Hubert Sarton. Preuves à l’appui, un chercheur français vient de remettre les pendules à l’heure : c’est bien sur les bords de la Meuse que fut conçue la première montre à rotor.

Dieudonné-Hubert Sarton est ce que l’on peut appeler un génie inventif. C’est en tous les cas le qualificatif utilisé par la Ville de Liège pour rappeler sur une stèle scellée sur sa maison natale combien sa créativité fut grande. Mais aussi combien la Cité ardente est fière de son enfant. C’est, en effet, à Liège que celui-ci fut baptisé, le 3 novembre 1748. Et c’est auprès de son oncle et parrain, Dieudonné Sarton qu’il fait l’apprentissage, dès son plus jeune âge, des techniques horlogères. Le gamin est doué. Il n’est donc pas étonnant qu’il soit envoyé en stage à Paris dans l’atelier de Pierre Leroy. Mais il retrouvera bien vite les bords de Meuse, y ouvrant son propre atelier et sa propre boutique. À la belle saison, en revanche, c’est à Spa qu’il installait ses créations, faisant rêver, avec ses multiples et extravagants instruments de précision, la riche et noble clientèle fréquentant la ville d’eau.

Habile mécanicien, notre homme est, en effet, d’une grande inventivité. Il est ainsi l’auteur d’une splendide et grande pendule, « montrant le lever et le coucher du soleil et les phases de la lune » que va très vite acheter Charles de Lorraine, faisant de lui l’horloger-mécanicien officiel du Gouverneur général des Pays-Bas autrichiens. Mais aussi d’un cadran manuel de l’équation du temps, d’une machine pour l’extraction du charbon de terre, d’un régulateur de compensation, d’une machine hydraulique destinée à remplacer la machine de Marly, si chère à Rennequin Sualem, d’un chronomètre autographique, d’un moulin à vent révolutionnaire et d’un fauteuil mouvant à volonté. Mais, sans qu’il en ait profité de son vivant, c’est à son invention d’une montre entièrement automatique qu’il doit aujourd’hui sa tardive immortalité.

Sa spécificité est qu’elle est équipée d’un dispositif unique, appelé rotor. C’est une espèce de battant en cuivre, permettant à la montre de se remonter par le mouvement de la marche de la personne qui la porte dans son gousset.

Pendant plus de deux siècles, pourtant, cette invention lui fut contestée. En Suisse, en effet, la vénérable maison Perrelet base toute sa promotion sur le fait que son fondateur fut le véritable créateur de la montre automatique, dite à rotor. Cela se serait passé en 1777. Mais elle n’apporte aucune preuve. Si ce n’est une note au crayon d’un certain Horace-Benedict de Saussure écrivant «avoir rencontré, en 1777, M. Perlet, l’inventeur de montres qui se remontent par le mouvement de celui qui les porte. » C’est tout! Les défenseurs d’Hubert Sarton ont, eux, retrouvé à Paris le procès-verbal de la 76e et dernière séance de l’année 1778 de la très sérieuse Académie royale des sciences de Paris. On peut ainsi

y lire, à la date du 16 décembre 1778, qu’un certain «monsieur Sarton, horloger à Liège, a présenté une montre qui se remonte d’elle-même par l’agitation de celui qui la porte». On sait aussi que l’invention fut ensuite analysée par deux experts, MM. Leroy et De Fouchy qui confirmèrent, au bout d’une dizaine de pages, après expériences, qu’elle était bien d’une ingénieuse inventivité et qu’elle méritait d’être reconnue comme telle par l’Académie. On ne peut donc pas fournir plus belle preuve, les brevets d’invention n’existant pas avant 1791.

L’argument ne fut cependant pas suffisant aux yeux du prince des historiens de l’horlogerie, Alfred Chapuis, celui-ci estimant qu’un tel aval de l’Académie aurait dû être accompagné au minimum d’un schéma. Et il faudra quinze ans de recherches à Joseph Flores et André Thiry pour qu’ils réussissent, en août 2009, à mettre la main sur «la» preuve irréfutable: un dessin, déposé par Sarton à l’Académie précitée, en septembre 1778, portant le cachet de celle-ci et expliquant le fonctionnement de l’invention afin qu’elle puisse être analysée par les experts.

L’invention d’Hubert Sarton est donc, aujourd’hui, incontestable. Seul ce dernier, on l’a dit, ne se sera jamais rendu compte de 1 importance de sa découverte. Avec le développement du bracelet-montre, elle va tout simplement bouleverser l’industrie horlogère. Elle est d’ailleurs encore utilisée de nos jours.

Occupé à d’autres inventions, Sarton va d’ailleurs céder, dès 1787, aux établissements Dubois et fils, installés au Locle, le droit de réaliser des montres de son invention, « n’ayant plus le temps de fournir tout ce qu’on lui demandait. » Et c’est en imaginant l’ancêtre du chronomètre qu’il décédera, le 18 octobre 1828, dans sa bonne ville de Liège, laissant derrière lui une jolie postérité. L’un de ses fils, prénommé également Hubert hérita de son esprit inventif. Il imagina un « moulin à blé au moyen duquel un adolescent de quinze à seize ans pouvait facilement moudre trois à quatre cents livres de farine par jour » dont n’aurait pas rougi notre homme. Sa fille Barbe donna, elle, naissance à André Dumont, l’un des plus brillants géologues qu’ait connu la Belgique.

1700s - François Villette et les machines électrostatiques

On attribue au Liégeois Gilles des Marteaux (1722-1776) l’invention d’une méthode de gravure imitant le crayon, très prisée au XVIIIe siècle. (in: Yves Vander Cruysen, Curieuses histoires des inventeurs belges, éd. Jourdan, 2012, p.265-273)

1700s - Joseph Merlin, inventeur du patin à roulettes

Lou Van Beirendonck, Lieven Verbrugge, Les Belges sont formidables, Vous en doutiez ?, éd. Brillant, 2005

(p.286) Le musicien et ingénieur Joseph Merlin (Huy 1735 – Londres 1803) est l’inventeur du patin à roulettes. Il fabriqua des machines, des montres et des instruments de musique. Merlin fut le premier à monter des roulettes sur des patins de bois, mais il ne pouvait guère les diriger ni freiner.

Vous pensez que les rollerblades’ ou ‘skeelers’ sont des inventions américaines récentes? L’inventeur de leurs ancêtres, les patins à roulettes, s’appelait Joseph Merlin (1735-1803), et était originaire de Huy. Il a monté des roulettes sous ses sabots pour circuler plus vite dans les rues de Londres. En 1762, il a même fait une apparition remarquée lors d’un bal masqué en patinant dans le salon tout en jouant du violon en virtuose, avant de surprendre tout le monde en atterrissant finalement dans un miroir. Même le trolleybus original, un bus ne roulant pas sur rails relié à une ligne électrique aérienne, a des racines belges. C’est le spécialiste en électricité Charles J. Van Depoele (1846-1892), un Belge naturalisé américain, qui en a eu l’idée. La Van Depoele Electric Co. a d’abord introduit ce moyen de transport à Richmond, Chicago et Toronto. Ce moyen de transport écologique a ensuite fait son entrée en Europe et dans quelques villes belges.

(VA, 13/02/1988)

1700s / in: Yves Vander Cruysen, Curieuses histoires des inventeurs belges, éd. Jourdan, 2012, p.73-75

Le gaz de ville de Minckelers

Jusqu’à la Révolution française, Maastricht faisait partie de la Principauté de Liège. On peut donc considérer que ses natifs sont, sur un plan géographique, belges. D’ailleurs, Jan-Pieter Minckelers se considérait de la sorte. Né à Maastricht en 1748, issu d’une famille de médecins et de pharmaciens, il reçoit une solide formation au collège jésuite de sa ville natale avant de rejoindre Liège, puis Louvain pour poursuivre ses études de philosophie et de théologie. Il se destine à la prêtrise. Le 2 décembre 1770, il reçoit d’ailleurs, à Liège, le sous-diaconat. Un an plus tard, il devient néanmoins professeur de philosophie, mais aussi de logique, de physique et de métaphysique au prestigieux Collège du Faucon à l’Université de Louvain.

C’est dans ce cadre qu’il rencontre, en 1783, Louis-Englebert, sixième duc d’Arenberg. /Promoteur de la science et l’art, ce dernier a engagé un comité/ dans le but de trouver celui qui est le moins cher et le plus efficace pour faire voler des ballons. Minckelers va trouver un gaz de houille, quatre fois plus léger que l’air.

Dans son « mémoire sur l’air inflammable tiré de différentes substances», il écrit: «Ayant mis de la houille en poudre dans un canon de fusil, j’ai obtenu de l’air inflammable en abondance et très promptement. »

D’Arenberg est enthousiaste. Car le gaz découvert par Minckelers est plus commode et moins dangereux que l’air chaud jusqu’alors utilisé par les aérostiers. Le 16 novembre 1783, soit quatre mois à peine après le premier vol des frères de Montgolfier, un certain F. Dey s’envole, avec succès, dans un ballon gonflé au gaz de houille. L’expérience se fait à Heverlee, près de Louvain, sous le regard de Louis-Englebert d’Arenberg qui a, probablement, financé les recherches. Ce dernier est à ce point convaincu de la commodité de la trouvaille de Minckelers qu’il décide, à son tour, de tenter l’aventure. Elle a lieu, avec le même succès, le 21 novembre 1783.

Mais Minckelers a une autre idée. Son gaz de houille est non seulement inflammable mais aussi éclairant. Il décide de l’utiliser pour alimenter une lampe. L’effet est saisissant. La luminosité offerte par son gaz est sans commune mesure avec celle proposée, jusqu’à présent, par les lampes à huile et autres chandelles. Il vient donc d’inventer le gaz d’éclairage, dit gaz de ville. Quelques années plus tard, Londres est la première ville à être dotée d’un éclairage public. Même s’il ne put jamais s’en rendre compte, les travaux de Minckelers n’y sont pas étrangers.

La Révolution brabançonne va d’ailleurs mettre fin à ses recherches. Il retourne à Maastricht où il reprend la pharmacie familiale. Pour ce faire, il est même obligé de repasser des examens. À 56 ans. Mais il ne se contente pas de tenir l’officine de son père. Sa cité natale fait très vite appel à ses qualités pédagogiques. Il participe ainsi au lancement de l’école centrale de Maastricht où il enseigne la physique et la chimie. Ses amis scientifiques bruxellois ne l’ont pas oublié. Le 3 juillet 1816, il est nommé membre de la prestigieuse Académie royale des sciences et belles lettres. Il décède le 3 juillet 1824. Aujourd’hui encore, une statue le représentant, une flamme à la main rappelle sa mémoire dans le centre de Maastricht.

Jean-Pierre Minkelers inventa l'éclairage au gaz.

(LB, 30/07/1996)

1787 - Hubert Sarton (Liège) invente le système 'rolex'

in: Lou Van Beirendonck, Lieven Verbrugge, Les Belges sont formidables, Vous en doutiez ?, éd. Brillant, 2005

Le système Rolex, grâce auquel la montre se ‘remonte’ seule grâce aux mouvements de la personne qui la porte, avait déjà été inventé par l’horloger liégeois Hubert Sarton, en 1787.

1700s - Rennequin Sualem invente une machine hydraulique pour le château de Versailles.

(J.N., in: L.B., s.d.)

L'abbé Minckeleers (1748-1824) invente le gaz d'allumage (gaz de ville)

(Huens)

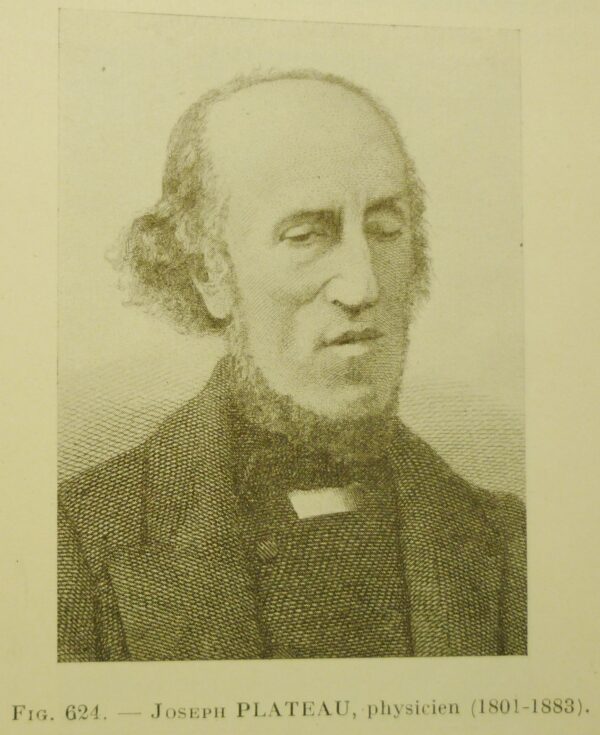

Joseph Plateau (physicien)

(in: Grande Encyclopédie de la Belgique et du Congo, Editorial Office, BXL, s.d.)

1801-1883 - Joseph Plateau, inventeur du cinéma

Ds, Le phénakistiscope, LB 13/07/1996

Etape déterminante vers le cinéma, l’invention de Joseph Plateau fit carrière comme jouet.

Van Beirendonck Lou, Verbrugge Lieven, Les Belges sont formidables, Vous en doutiez ?, éd. Brillant, 2005

Le précurseur belge du film

Le Gantois Joseph Plateau (1801-1883) a inventé le film en 1833 dans le cadre de

(p.309) ses recherches visant à fixer des images mobiles. Le phénakistiscope, un disque rotatif représentant un danseur effectuant une pirouette, donnait une illusion de mouvement. Le stroboscope est également une invention de Plateau. Cet appareil, que l’on trouve aujourd’hui dans les discothèques les plus branchées, génère des impulsions lumineuses rapides donnant l’illusion que les objets mobiles bougent très lentement ou semblent même à l’arrêt. Le destin de Plateau est moins joyeux: il est devenu aveugle d’avoir trop regardé le soleil afin d’en étudier ses effets sur la rétine.

in: Yves Vander Cruysen, Curieuses histoires des inventeurs belges, éd. Jourdan, 2012, p.105-108

Si les Frères Lumière sont considérés comme étant les pères du cinéma, Joseph Plateau en est l’incontestable grand-père. Physicien, il découvrit la synthèse du mouvement et inventa, dès 1832, le phénakistiscope, l’ancêtre du projecteur cinématographique. Le 7e Art ne l’a pas oublié, son nom ayant longtemps été associé à la remise des prix du cinéma belge.

Joseph-Antoine-Ferdinand Plateau est né à Bruxelles, le 14 octobre 1801,

au sein d’une famille artistique. Son père n’est autre qu’Antoine Plateau, le « peintre des fleurs » que s’arrachait, au XVIIIe siècle, l’aristocratie belge pour décorer châteaux de plaisance et autres maisons de maître. Son grand-père était, lui, un maître-repousseur réputé dans la région tournaisienne. C’est donc tout naturellement que notre homme se retrouve, dès son plus jeune âge, à l’Académie de dessin. Mais la mort prématurée de ses géniteurs va réorienter son destin. Joseph Plateau n’a que quatorze ans. Recueilli par un oncle, avec lequel, soit dit en passant, il raconte avoir assisté à la bataille de Waterloo, il est prié de rejoindre l’enseignement classique qu’il va suivre à l’Athénée royal de Bruxelles. Son intelligence

est tout de suite repérée. Elle lui permet de sauter plusieurs classes et de se retrouver rapidement sur les bancs de l’Université de Liège dans la faculté de philosophie et lettres. Mais la littérature ne l’intéresse pas plus que cela et, dès la fin de ses candidatures, il préfère rejoindre la faculté de droit.

La vie universitaire le rend curieux. Poussant un jour, presque par hasard, la porte d’un cours de chimie, il se découvre une passion irrésistible pour les sciences de l’observation. Sa décision est prise : il va mener de front ses études de Droit et de Physique. Mais il n’a pas le sou. Doté d’un diplôme de candidat en sciences physiques et mathématiques, il accepte un poste de professeur de mathématique à l’Athénée de Liège tout en poursuivant ses études universitaires.

Sa thèse de doctorat n’a cependant rien à voir avec les mathématiques qui l’ont pourtant nourri. Elle a trait aux impressions produites par la lumière sur l’organe de la vue et est illustrée par plusieurs expériences inédites. Il devient «le» spécialiste de la persistance rétinienne. Pour lui, les images que nous recevons de l’extérieur se forment au fond de notre œil sur une couche sensible appelée la rétine. Cette rétine envoie « le message visuel » à notre cerveau par l’intermédiaire du nerf optique. La rétine possède une substance, le «pourpre rétinien», qui est décomposé par la lumière mais se reforme extrêmement vite, en environ l/12ème de seconde. Mais il existe toutefois une rupture, à cause de ce très court instant. Il constate qu’il suffit donc de regarder des images qui défilent à un rythme de plus de douze images par seconde pour avoir l’impression qu’elles se suivent sans rupture.

Pour mettre en pratique sa découverte, Joseph Plateau invente, en 1833, le phénakistiscope, un nom compliqué, inspiré des mots grecs « phenax » et « skopein » et voulant évoquer une illusion d’optique.

Il s’agissait en fait d’un disque rond en carton percé de fentes sur lequel les différentes étapes d’un mouvement sont recomposées. Pour reconstituer le mouvement, la personne devait être en face d’un miroir et positionner ses yeux au niveau des fentes. Elle faisait ensuite tourner le carton, les fentes ainsi en mouvement ne laissant apparaître l’image qu’un très court moment et le cache, entre ces fentes, permettant de dissimuler l’image quand celle-ci était en mouvement. L’œil ne voyait donc que des images fixes, qui s’animaient quand le carton tournait suffisamment vite. Une préfiguration de l’obturateur dans un projecteur de cinéma!

Son invention deviendra très vite un jouet. Car Plateau va multiplier les sujets mis en mouvement. Ses admirateurs auront droit aux mouvements d’un acrobate ou d’un danseur, à un cheval au galop ou à la course d’une draisienne. Se souvenant de ses études de dessin, il va lui-même illustrer ses disques. Il ne sera pas le seul. Le peintre Jean-Baptiste Madou utilisera la technique de Plateau pour populariser son art. Avant que le phénakistiscope se retrouve au pied des arbres de Noël destiné aux enfants de la bourgeoisie. Charles Baudelaire lui donnera ses lettres de noblesse, lui consacrant tout un chapitre, très explicatif, de sa « Morale du joujou ».

Joseph Plateau ne profitera pas du succès de son invention. Ses expérimentations sur la persistance rétinienne vont en effet le rendre aveugle. Il a, en effet, au cours de l’été 1829, observé le soleil à l’oeil nu pendant 25 secondes, brûlant irrémédiablement sa rétine. Il deviendra définitivement aveugle en 1843.

Cela ne l’empêchera pas de poursuivre une carrière académique. Poussé par Adolphe Quételet, il avait accepté la chaire de physique à l’Université de Gand. Encadré par une équipe d’assistants, qui devinrent ses yeux, il y multiplia les expériences physiques dans plusieurs domaines. Et c’est auréolé de gloire qu’il décède, à Gand, le 15 septembre 1883. Sa ville d’adoption entretient sa mémoire.

Elle lui a consacré une artère et a donné son nom aux prix du cinéma belge remis, plus de vingt ans durant, au cours du festival international du film de Gand. Quant à sa cité natale, Bruxelles, elle lui a offert une rue mais aussi un monument érigé, en 1996, à l’occasion du centenaire du cinéma. Une manière d’officialiser le rôle qu’a joué Joseph Plateau dans la préhistoire du 7e Art.

in: Yves Vander Cruysen, Curieuses histoires des inventeurs belges, éd. Jourdan, 2012, p.265-273

Henri Maus (1808-1893) marqua le monde de l’ingénierie en imaginant une technique permettant le percement d’un tunnel de douze kilomètres sous les monts Fréjus et Cenis dans le massif des Alpes. Un travail inédit, titanesque, qui mettra quatorze ans à se réaliser et dont profitent encore, tous les jours, des milliers de transfrontaliers.

1811-1890 - Casimir-Erasme Coquilhat is de grootvader van de ruimtevaart: hij bedacht het werkingsprincipe van de ruimteraket

(DS, 05/02/2009)

in: Yves Vander Cruysen, Curieuses histoires des inventeurs belges, éd. Jourdan, 2012, p.265-273

Le paratonnerre de Franklin a, lui, été perfectionné par le chimiste louvaniste Louis Melsens (1814-1886) qui eut l’idée d’associer celui-ci au principe de la cage de Faraday. Son invention, nettement moins dangereuse que celle de Benjamin Franklin est encore, aujourd’hui, appliquée dans le monde entier.

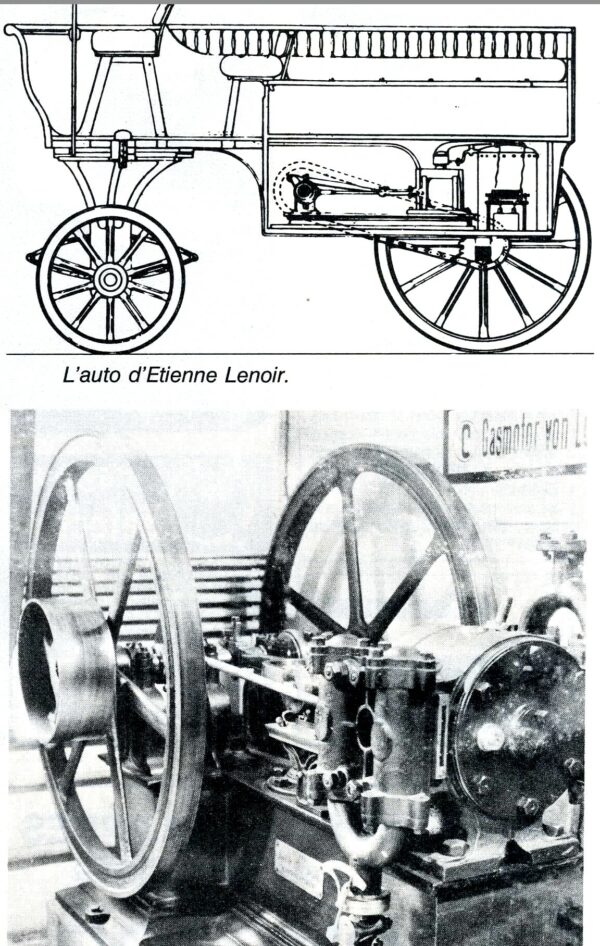

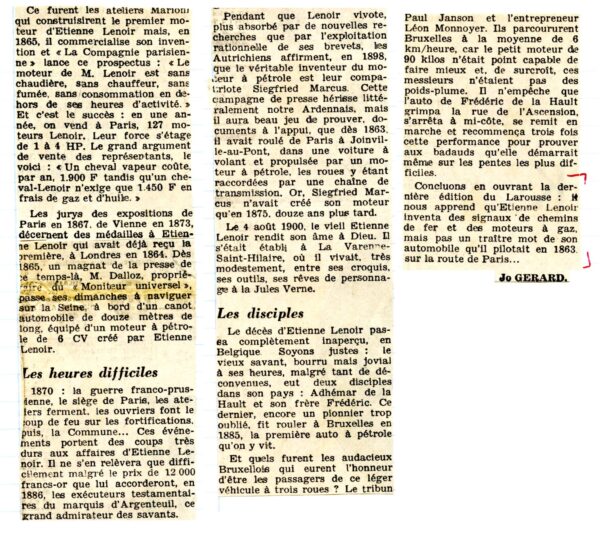

1822-1900 - Etienne Lenoir, l'inventeur du moteur à explosion

in: Yves Vander Cruysen, Curieuses histoires des inventeurs belges, éd. Jourdan, 2012, p.129-133

S’il est une des inventions belges les plus importantes, c’est bel et bien celle du moteur à combustion. Il est le fruit des recherches d’un Luxembourgeois, Jean-Joseph Etienne Lenoir à qui l’on doit aussi de multiples accessoires, comme les bougies, les soupapes et autres culbuteurs. Il est donc à la base de l’industrie automobile, voire de la navigation moderne et est considéré par l’Académie française comme l’un des cent plus grands inventeurs de tous les temps.

Jean-Joseph Etienne Lenoir est né le 12 janvier 1822, à Mussy-la-Ville, non loin de Virton. À l’époque, il était donc citoyen grand-ducal puisqu’il faudra attendre 1839 pour voir une partie de l’actuelle province du Luxembourg rejoindre la Belgique à peine née. Il est le troisième enfant d’une famille de huit enfants qui vit de l’agriculture et d’une forme de colportage. Son instruction est sommaire. C’est celle de l’instituteur du village qui a bien de la peine à canaliser les ambitions de l’élève. On raconte que, dès l’âge de douze ans, il déclarait : « Quand je serai grand, je ferai des machines, des nouvelles machines, des machines marchant toutes seules ! ».

Comprenant, sans doute, que son avenir n’est pas en Gaume, il se décide à quitter son village où il se sent incompris. Il n’a que seize ans. La légende veut que, à la sortie de Mussy, il se soit déchaussé et qu’il ait jeté ses chaussures dans le fossé en clamant: «Je ne veux même pas emmener avec moi un morceau de cette terre qui colle à mes chaussures. Personne dans ce pays ne veut comprendre ce que je veux faire. »

Son avenir est, il le sait, à Paris qu’il rejoint, à pied, en trois mois, s’arrêtant de ferme en ferme, effectuant quelques petits boulots pour pouvoir manger. Il s’installe, en bord de Seine, dans le quartier du Marais, à l’Auberge de l’Aigle d’Or, où il travaille, le jour, comme garçon de café consacrant ses nuits à mener, dans sa chambre, diverses expériences. Il sympathise aussi avec des artisans du quartier ; rencontre un émailleur et devient son ouvrier. Une question se pose à lui : comment obtenir un émail blanc en se privant des oxydes. Il cherche. Et il trouve. Nous sommes en 1847. Il dépose son premier brevet d’invention.

Touche à tout, curieux, observateur, il s’intéresse aussi aux hélices, aux appareils de pesage, aux fusils, aux boutons, aux métiers à tisser, à la galvanoplastie, aux étiquettes de jardin, aux cartouches pour lesquels, entre 1850 et 1860, il obtiendra de multiples brevets de perfectionnement. Mais aussi une valorisation surprenante de ses travaux. Tel le groupe ornemental que l’orfèvre Charles Christofle a pu réaliser, sur base d’une de ses inventions, sur la façade de l’Opéra de Paris.

Mais notre homme n’a qu’une chose en tête, celle qui le préoccupe depuis son enfance: faire bouger des machines. Il sait qu’une expérience a été faite, au milieu du XVIIIe siècle, par un certain Joseph Cugnot dont le fardier est conservé aux Arts et Métiers. L’engin, comme on l’a évoqué précédemment, bougea mais ses mouvements furent si brutaux qu’il défonça, à son premier essai, le mur de l’atelier où il vit le jour. Il fut rangé aux oubliettes.

Lenoir, à l’abri financièrement grâce à ses précédentes inventions décide de se concentrer tout entier à la construction d’un

moteur. Il fréquente pour ce faire les cours gratuits des Arts et Métiers ; étudie le fonctionnement de l’engin de Cugnot, mais aussi des machines à vapeur de Denis Papin, de Christian Huyghens ou de Georges Stephenson ou encore les atouts de la bobine d’induction de Heinrich Ruhmkorff et du piston de Street. Il s’intéresse aussi aux nouveaux combustibles gazeux. Il sait que son moteur naîtra de l’assemblage de toutes ces innovations. Il entame ses premières (bruyantes) expériences dans les ateliers de son ami Hippolyte Marinoni, futur créateur des premières rotatives pour l’impression des journaux.

Le 23 janvier 1860, devant une vingtaine de privilégiés, Etienne Lenoir présente le fruit de son travail. Il s’agit, pour faire simple et selon ses explications, d’un cylindre moteur, doté d’un piston, d’une bielle à fourche, d’un arbre coudé, d’un volant tournant à 130 tours/minute et de deux paires de tiroirs en bronze par lesquels on obtient le mélange intime tonnant de l’air appelé du dehors et du gaz d’éclairage allumé par l’étincelle de la bobine de Ruhmkorff, puis l’expulsion des gaz de combustion. C’est à mi-course du piston que le tiroir d’admission se ferme et que 1 explosion a lieu, donnant au piston l’impulsion pour l’achèvement de sa course. Le tiroir de décharge correspondant laisse alors échapper les gaz. La même série de phénomènes se déroule derrière la face opposée du piston, commandée par l’autre paire de tiroirs, et l’on obtient le mouvement alternatif du piston, donc la rotation du volant. Une circulation d’eau refroidit les parois du cylindre et les chapelles de décharge.

Quant au système d’allumage, il est constitué par deux éléments d’accumulateurs Bunsen fournissant le courant basse tension à une bobine d’induction créée par Ruhmkorff. Le courant est transformé en haute tension qui alimente des bougies fabriquées par ses soins.

La démonstration fait sensation. Dans les médias de l’époque, on parle d’une ère nouvelle pour la force motrice, d’une invention révolutionnaire. Pourtant Lenoir n’est pas tout à fait satisfait de son travail. Si son moteur a des avantages (comme la suppression de la chaudière ou une mise en route aisée), il conserve aussi quelques défauts. Etienne Lenoir n’aura de cesse d’améliorer son brevet, portant le numéro 43624. L’un des plus importants de l’histoire de l’automobile. Pas moins de 380 moteurs vont sortir, dans le courant de l’année 1860, des ateliers de la société Lenoir-Gautier. Dès 1861, il équipe un bateau d’un moteur de 2 CV. En septembre 1863, il dote un véhicule automobile d’un moteur de 1,5 CV, qui va lui permettre d’effectuer un trajet de 18 kilomètres en trois heures. En 1865, il fournit à un magnat de la presse parisienne un moteur de 6 CV lui permettant de mouvoir un bateau de 12 mètres de long sur la Seine. Mais son invention entre très vite dans le domaine public. En Allemagne, deux ingénieurs, Nikolaus August Otto et Eugène Lagen, vont créer, à partir du moteur Lenoir, un moteur à 4 temps d’un meilleur rendement.

Qu’à cela ne tienne. Même s’il continue à s’intéresser à la commercialisation de ses différents moteurs, Lenoir va déposer des brevets pour une multitude d’autres inventions. Il y en aura septante-cinq : du pétrin mécanique au compteur à eau, en passant par l’électrographe, le torréfacteur, l’engrais destructeur du phylloxéra, une brosse pour le lavage des voitures, une technique d’étamage du verre et, même, un « buffet rafraîchisseur destiné à maintenir frais toutes espèces de produits, vins, comestibles, fruits, etc.». L’ancêtre du frigo!

Malade, Etienne Lenoir décède le 4 août 1900, ne laissant aucune descendance. Il repose, comme bon nombre de savants belges émigrés à Paris au prestigieux cimetière du Père-Lachaise. Mais sa tombe est abandonnée. Ses inventions, elles, sont exposées au très riche conservatoire des Arts et Métiers à Paris. Elles y occupent une place de choix. Et pour cause. Quelques semaines avant sa mort, l’Automobile Club de France n’avait pas hésité à

lui offrir sa plaquette de vermeil « en reconnaissance de ses grands mérites en tant qu’inventeur du moteur à gaz et constructeur de la première automobile du monde. » Pouvait-on rendre plus bel hommage ?

En Belgique, son souvenir est rappelé par quelques noms de rues et monuments, notamment à Arlon, à Virton et à Mussy-la-Ville. Un de ses concitoyens, Jean-Pierre Monhonval lui a aussi dédié une très fouillée biographie.

(VA, 30/11/1995)

Monument Etienne Lenoir (Mussy-la-Ville) par Fernand Tomasi

Van Beirendonck Lou, Verbrugge Lieven, Les Belges sont formidables, Vous en doutiez ?, éd. Brillant, 2005

Etienne Lenoir (1822-1900), né en Belgique, mais naturalisé Français, a développé dès 1860 un moteur simple à gaz, utilisé pour générer du courant. C’est grâce à lui que Paris a été la première ville d’Europe à bénéficier d’un éclairage de rue, auquel elle doit son nom de ville-lumière.

(Jo Gérard, in: LB, s.d.)

(Jo Gérard, s.r.)

J.-P. M., Inventeur de génie à Mussy-la-Ville, AL, 30/11/1995

Parmi ses 90 brevets d’ invention, un concerna la mise au point d’un moteur à explosion fonctionnant au gaz d’éclairage (1860).

Le noir inventa la bougie d’allumage telle qu’elle fonctionne encore aujourd’hui.

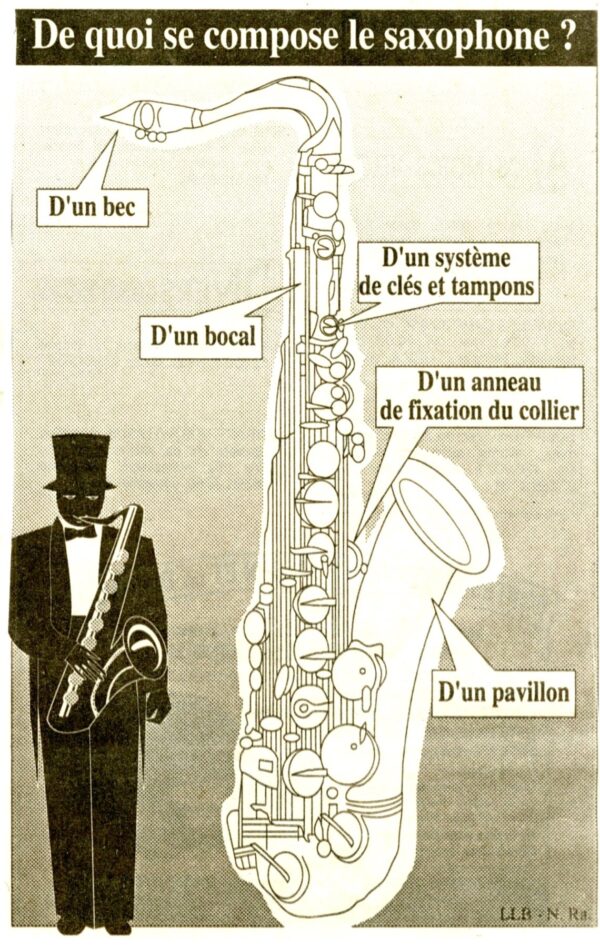

1800s - Adolphe Sax

(in: LB, 07/02/1994)

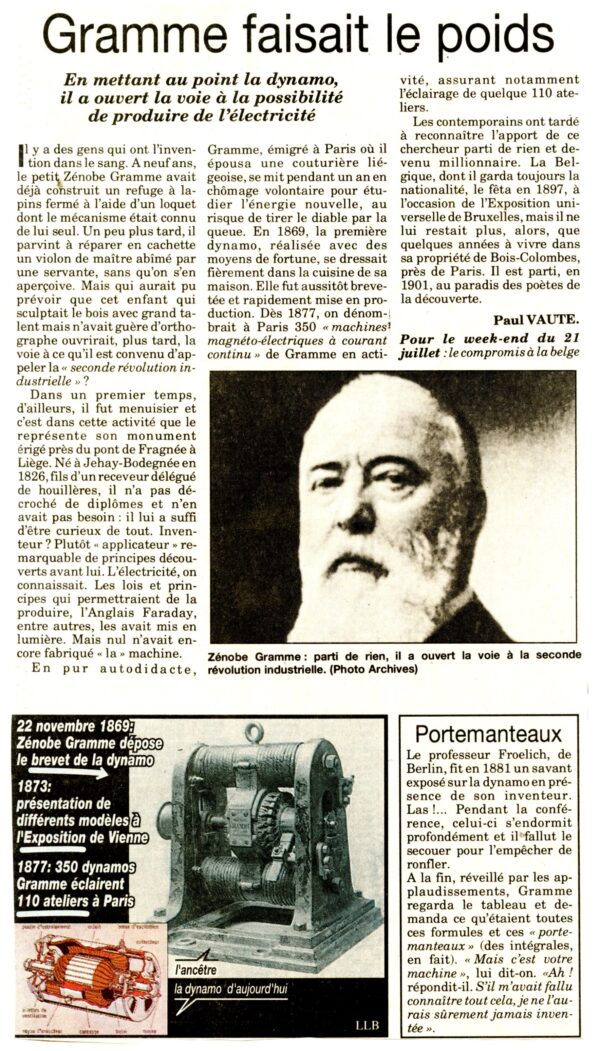

1800s - Zénobe Gramme, pionnier de l'électricité

(Musée de l’Industrie – Liège)

(in: LB, 19/07/1996)

|

in: Yves Vander Cruysen, Curieuses histoires des inventeurs belges, éd. Jourdan, 2012, p.153-156

Zénobe-Théophile Gramme est né le 4 avril 1826 dans le joli village de Jehay-Bodegnée, à quelques encablures de Liège et de Huy. Il est le sixième enfant d’une fratrie de douze. Même si son père, receveur délégué à l’administration des Houillères d’Antheit fait tout pour donner à ses enfants une instruction de qualité, on ne peut pas dire que le petit Zénobe marque un intérêt profond pour les études. Ses notes sont d’ailleurs catastrophiques. On raconte même qu’il sera brouillé à vie avec la syntaxe et l’orthographe. En fait, il est plus manuel qu’intellectuel. Son temps libre, il le passe auprès des menuisiers du village dont il observe la dextérité, voire l’ingéniosité. Dès 1848, on retrouve dès lors sa trace dans l’atelier Duchesne à Hannut. Il fréquente aussi les cours du soir de menuiserie aux écoles industrielles de Huy et de Liège. Cette formation, sur le tas, va lui prendre cinq ans. Diplôme en poche, il se rend à Bruxelles, à Lyon, à Marseille pour gagner sa croûte et aboutit, en 1856, au terme d’une véritable année de galère, dans un grand atelier de menuiserie parisien. Il y restera quatre ans. En 1860, il rejoint, toujours dans la capitale française, la société de construction électrique « L’Alliance » où il est chargé de fabriquer quelques pièces en bois pour les machines magnéto-électriques produites par l’entreprise. Il y découvre un tout autre univers, celui de l’électricité. Et il est fasciné par celui-ci. Son esprit inventif, son sens de l’observation, sa créativité le poussent à s’intéresser de très près au domaine. Il fréquente les Arts et Métiers, assiste aux leçons d’Antoine Becquerel et imagine un régulateur de tension pour les lampes à arc voltaïque. Mais à l’« Alliance », on ne le prend pas au sérieux. Las de voir toutes ses demandes d’innovation de l’outillage rejetées par la direction, il rejoint, dès 1863, le constructeur d’appareils électriques et inventeur de la bobine d’induction Heinrich Ruhmkorff. Il quitte ainsi définitivement le monde de la menuiserie pour celui, plus complexe, de l’électricité. Selon Jean Pelseneer, ses débuts ne sont guère aisés. C’est même assisté d’un dictionnaire qu’il essaye de comprendre les bases rudimentaires de l’électricité, telles que décrites dans le célèbre manuel d’Adolphe Canot. Mais tout va très vite… Le 26 février 1867, il prend un premier brevet pour plusieurs dispositifs destinés à perfectionner les machines à courant alternatif. L’année suivante, alors qu’il séjourne à Londres aux côtés du photographe André Disdéri, il construit sa première dynamo à courant continu. C’est-à-dire un moteur qui est capable de transformer le travail mécanique en énergie électrique, et inversement. Il va mettre quatre ans à perfectionner son invention, brevetée dès 1869 mais rendue publique, le 17 juillet 1871, à l’occasion d’une communication qui va faire grand bruit à l’Académie des Sciences de Paris. Ce jour-là, il entre dans l’Histoire, offrant à l’Europe industrielle une production aisée du courant électrique. En tous les cas plus performante que les piles ou les aimants associés à des circuits tournants jusque-là utilisés. Encore faut-il pouvoir commercialiser son invention… C’est le comte d’Ivernois qui, le premier, va l’aider dans son projet de développement. Grâce à sa fortune, il lui permet de créer la Société des machines magnéto-électriques Gramme et d’engager, comme directeur, l’industriel Hippolyte Fontaine. Les deux hommes sont faits pour s’entendre. Fontaine est, comme Gramme, un ancien menuisier. Ensemble, ils découvrent que la dynamo est réversible. Elle peut fournir de l’énergie mécanique à partir d’énergie électrique, et donc servir de moteur. La machine Gramme entre ainsi, par la grande porte, dans le monde industriel, où ses capacités dépassent les espérances. Elle trouve aussi une grande visibilité aux expositions universelles de Vienne et de Paris, devenant de la sorte une invention populaire. Peu ambitieux, d’un naturel discret, Zénobe Gramme laissa à Hippolyte Fontaine le soin de développer la société et de valoriser sa création. Lui, qui avait connu la misère et qui était, grâce à son génie créatif, à la tête d’une jolie fortune préféra demeurer modeste dans sa prospérité. Il construisit à Bois-Colombe, dans la banlieue parisienne, une fort jolie villa qu’il désertait, au fil des saisons, pour profiter, avec sa jeune épouse de trente-huit ans sa cadette, des joies de la villégiature. Il séjourna ainsi, régulièrement, à Villers-sur-Mer, au Cap Martin ou dans les montagnes de la Haute-Autriche. C’est même très tardivement, en 1897, que la Belgique rendit hommage à son génie, lui décernant le cordon de Commandeur de l’Ordre de Léopold, à l’occasion de l’Exposition internationale de Bruxelles. Vingt ans auparavant, la France l’avait honoré en le faisant Officier de la Légion d’Honneur. Même s’il était conscient qu’il devait sa fortune à l’Hexagone, même s’il dut attendre son septante-deuxième anniversaire pour être l’objet d’une grande manifestation de reconnaissance et d’admiration à Bruxelles, Zénobe Gramme conserva, jusqu’à la fin de ses jours, la nationalité belge. Atteint d’une cirrhose hépatique, il mourut peu de temps après, le 20 janvier 1901, à Bois-Colombes. Ses funérailles eurent lieu, quelques jours plus tard, au Père-Lachaise, en présence de représentants du Gouvernement belge. Au nom de l’Institut, Eleuthère Mascart prit la parole, insistant sur le fait que « s’il fallait baptiser un siècle par un nom propre, le XIXe siècle devrait s’appeler le siècle de Gramme. » Aujourd’hui encore, le nom de Zénobe Gramme est décliné de multiples manières. Un célèbre voilier, un astéroïde, des écoles, des boulevards, des ponts, des places, des avenues rappellent le souvenir du grand inventeur. Mais ce sont ses statues, à Liège comme à Paris, qui en ont fait un personnage populaire, son physique altier, son visage barbu immortalisés dans la pierre, l’ayant fait entrer de la sorte dans la mémoire collective.

|

Paul Vaute, Gramme faisait le poids, LB 19/07/1996

En mettant au point la dynamo, il a ouvert la voie à la possibilité de produire de l’électricité.

Van Beirendonck Lou, Verbrugge Lieven, Les Belges sont formidables, Vous en doutiez ?, éd. Brillant, 2005

La dynamo a été inventée par un Belge, Zénobe Gramme (1826-1901). Il a travaillé également à Paris, où il a mis en service, en 1871, la première dynamo pouvant convertir une force mécanique en énergie électrique et inversement. La vapeur, produite avec du charbon, va ensuite céder progressivement la place à l’électricité.

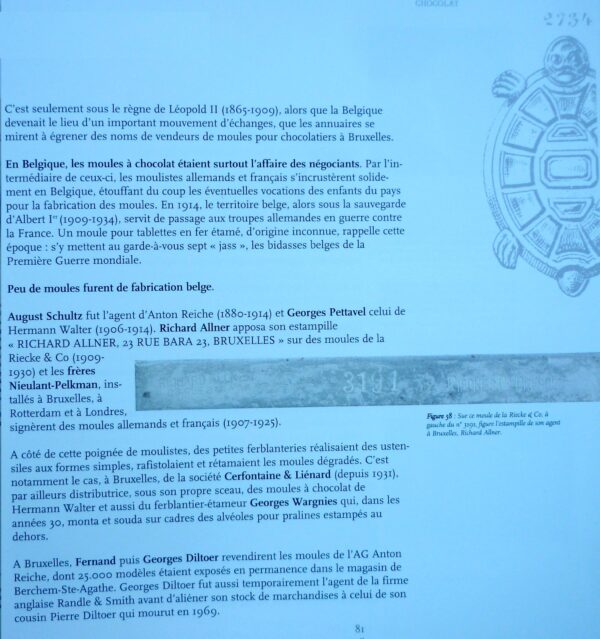

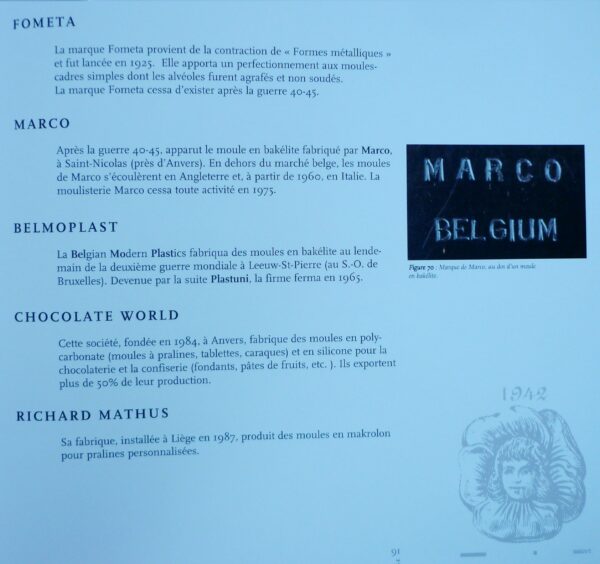

1800s-1900s - Les moules à chocolat belges

(extraits d’un livre à lire absolument: Le moule à chocolat, par Henry et Laure Dorchy, éd. Ephéméra)

Chocolaterie Jacques (Verviers)

|

in: Yves Vander Cruysen, Curieuses histoires des inventeurs belges, éd. Jourdan, 2012, p.163-166

Le nom de Julien Dulait est encore dans bien des mémoires carolorégiennes. Il n’est autre que le fondateur des Ateliers de Constructions Electriques de Charleroi, les célèbres ACEC. Mais on lui doit aussi de nombreuses inventions dans le domaine de l’hydroélectricité. Contrairement à bien d’autres, tout prédestinait Julien Dulait à entrer dans l’univers de l’industrie et de l’invention. Né à Gand, le 28 mai 1855, il était le fils de Jules Dulait, surnommé, dans la vallée de la Sambre, le «médecin des hauts-fourneaux» parce qu’il ne cessa d’imaginer de nouveaux perfectionnements pour les multiples usines métallurgiques qu’il avait construites dans la région. Formé à l’Athénée royal de Charleroi, puis à l’Université de Liège où il obtint, en octobre 1878, le diplôme d’ingénieur-électricien, Julien Dulait travailla, dans un premier temps, dans le laboratoire de son père. Mais il prit très vite ses distances pour construire ses propres ateliers, destinés à développer ses premières inventions : des turbines hydroélectriques. L’ingéniosité de notre homme ne passe pas inaperçue. En 1880, il reçoit même la visite de Zénobe Gramme, le prestigieux inventeur de la dynamo. Il crée aussi, dès 1883, le premier cours d’électricité à l’école industrielle de Charleroi. En 1886, il est à la tête de la société Electricité et Hydraulique, dont le capital de 225.000 francs a été rassemblé par quelques industriels du coin. Un bâtiment de 60 mètres de long est construit à Marcinelle. Il y invente trois outils qui bouleverseront l’industrie : la dynamo Dulait, le pandynamomètre et le régulateur Dulait. « La dynamo Dulait, commente Jacqueline Rooze-Looze était une machine tétrapolaire, à courants redressés et à induit annulaire. Ce système de double enroulement permettait d’alimenter simultanément des foyers à arc et des lampes à incan descence, avantage incontestable dans l’industrie. Par l’absence de tout régulateur variable dans la dérivation, sa conduite était rendue excessivement facile et moins coûteuse que celles dont la force électro-motrice devait à chaque instant être proportionnée au nombre des lampes allumées. Le but du pandynamomètre était de pouvoir, en une seule lecture, sans aucune opération mathématique, constater le nombre de kilogrammètres par seconde, minute ou heure, développés par un moteur quelconque ou absorbés par une résistance vaincue, l’appareil étant intercalé, comme transmission secondaire, entre le moteur et la résistance. Quant au régulateur, il devait rapprocher uniformément les deux charbons entre lesquels se produit l’arc voltaïque, et régler leur écart de façon que ce dernier reste constant. » Mais on lui doit encore, entre 1879 et 1907, des dizaines de brevets pour des moteurs hydrauliques, pour un système de ventilation hydraulique, pour des transformateurs hydrauliques, pour une méthode nouvelle de chauffage de chaudière par la combustion rationnelle et à température intense des gaz de distillation de la houille ou d’autres combustibles. Il introduisit aux charbonnages de Mariemont le transport d’énergie dans le fond des mines ; créa les premières électro-pompeuses pour la perforation des galeries minières… Dulait, voulant éclairer… la cuisine de son épouse à la rue de Montignies, est aussi à la base de la construction de la première centrale électrique de Belgique. L’installation est rudimentaire. Il a placé quelques bougies Jablokoff qu’il alimente au moyen de deux fils tendus au-dessus de la rue et raccordés à son atelier voisin. La tension est d’une vingtaine de volts. Mais, raconte Olivier Collot, l’inquiétude dans le voisinage est à ce point grande que le bourgmestre va lui imposer de lui signaler les heures d’utilisation du dispositif afin d’y déléguer un agent de police. Il fallait faire circuler les passants pour leur éviter une éventuelle électrocution. Plus sérieusement, aux côtés des ingénieurs russes C. Zelenay et L. Rosenfeld et au terme de longues et coûteuses recherches effectuées à Charleroi, il reçut le prix Ferraris (l’équivalent du Prix Nobel) pour avoir inventé la traction tangentielle, qui résolvait le problème de la traction des chemins de fer par l’électricité à grande vitesse et à longues distances. Même le Roi Léopold II fit appel au génie de Julien Dulait. Ce dernier dota les serres de Laeken d’un éclairage électrique et le château de Ciergnon d’une centrale hydroélectrique tout à fait inédite. Comme bon nombre d’industriels belges, notre homme fut tenté par l’aventure russe, investissant dans les tramways de Koursk, l’éclairage électrique de Saint-Pétersbourg, la distribution du gaz et de l’électricité de Kazan,… La crise de régime de 1904 mit cependant à mal ses finances, mais aussi ses affaires en Belgique, de plus en plus concurrencées par l’industrie électrique allemande. Manquant de capitaux pour résister à cette attaque de grande ampleur, craignant le pire pour ses entreprises, Dulait alla trouver le Roi Léopold II. Celui-ci le mit en contact avec le baron Empain, qui ouvrit largement son portefeuille. Naquirent ainsi, le 7 juillet 1904, les ACEC, les Ateliers Construction Electrique de Charleroi. Edouard Empain en sera le premier président; Julien Dulait, le premier administrateur-délégué. C’est à Montigny-le-Tilleul, où il avait pris une retraite bien méritée qu’il rendit l’âme le 5 juin 1926. Une artère de Marcinelle porte encore son nom.

|

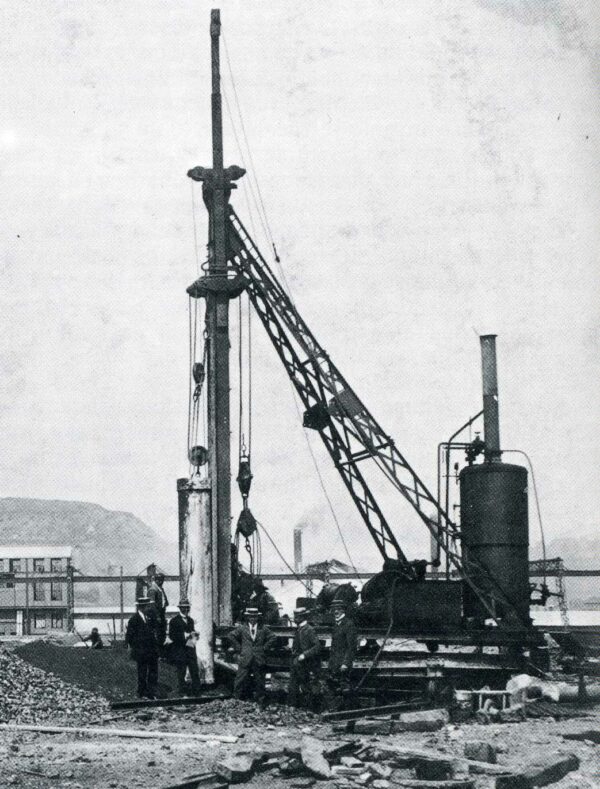

1800s - Edouard Frankignoul inventa les pieux Franki.

in: Yves Vander Cruysen, Curieuses histoires des inventeurs belges, éd. Jourdan, 2012, p.135-137

Depuis des siècles, Liège a la réputation de produire les meilleures armes. Le Musée Curtius possède, en la matière, l’une des plus belles collections au monde. On y trouve toute la production de la Fabrique Nationale. Mais pas la première mitrailleuse. Elle a pourtant été inventée par Toussaint Fafchamps, un enfant du pays.

C’est, en effet, à Housse, dans l’actuelle entité de Blegny que naît, le 12 novembre 1783, Toussaint-Henri-Joseph Fafchamps. Il est le fils d’un notable qui exerça les fonctions de mayeur et de notaire impérial. Formé à l’École centrale du Département de l’Ourthe, il quitte très vite la vallée de la Meuse pour l’Ecole de Navigation d’Anvers. La mer l’attire. Le 5 janvier 1801, il monte d’ailleurs à bord de l’«Alerte», un bâtiment de la Marine française en, qualité de novice de deuxième classe. Mais l’expérience ne l’enthousiasme guère. Quatre mois plus tard, il préfère rejoindre la terre ferme, ne quittant néanmoins pas la vie militaire. On retrouve, en effet, sa trace au sein de la garde nationale mobile du Département de l’Ourthe. Il fera même quelques campagnes au cœur des armées napoléoniennes, ce qui, par la suite, lui permit d’exhiber la très prestigieuse Médaille de Sainte-Hélène. Celle attribuée aux fidèles de l’Empereur.

Parallèlement à sa carrière d’officier, il reprend des études, suivant les cours de l’Ecole spéciale de Chimie de Douai et ceux de physique de l’Ecole centrale de Liège. Avec une formation aussi éclectique, il n’est pas étonnant de découvrir qu’il fut, tour à tour, géomètre, distillateur, fabricant de sucre indigène, maire-adjoint de Housse, conducteur de mines.

Il excelle d’ailleurs dans cette dernière fonction, inventant une machine d’épuisement à traction directe qui révolutionna l’extraction houillère et l’industrie sidérurgique. Puis le marteau-pilon.

Mais Toussaint Fafchamps reste, en son for intérieur, un militaire. En 1830, on le retrouve à la tête des volontaires de Charleroi, rejoignant les combattants du Parc de Bruxelles. Puis, en 1832, au siège d’Anvers, place qu’il bombarda à l’aide d’un petit mortier portatif de son invention. Pas moins de 3.000 boulets furent ainsi lancés en quatorze jours avec des résultats surprenants. Il acheva sa carrière militaire à l’Etat-Major de la place d’Ypres.

Le 12 août 1840, il est nommé ingénieur auprès de Mehemet Ali, le vice-roi d’Egypte. Sur la route du Caire, il apprend, alors qu’il était en Espagne, que sa présence sur les bords du Nil n’est plus souhaitée. C’est donc dans la péninsule ibérique qu’il entame une nouvelle carrière industrielle. Il y restera sept ans. Le temps d’avoir le mal du pays et de rédiger un « Mémoire sur la défense des places fortes et du territoire du royaume».

Notre homme est bel et bien resté un militaire dans l’âme et la tête. Il s’intéresse, cette fois aux armes, inventant une carabine à canons multiples et « une arme de casemate destinée au flanque-ment des fossés, dotée d’un assemblage parallélépipédique de 50 canons se chargeant par la culasse et tirant des cartouches amorcées en salves». Ni plus ni moins que la première mitrailleuse. On raconte qu’elle était activée en tournant une crémaillère à l’aide de manivelles; qu’elle permettait de tirer deux salves par minute et qu’elle avait une portée de l’ordre de 1.000 mètres.

Testé de 1851 à 1857, ce «canon à balles» fut commercialisé, dès 1863, par l’armurier belge Joseph Montigny, qui lui associera son nom. Fafchamps n’eut pas à assumer le poids de son invention, particulièrement meurtrière lors des combats de 1870. Il mourut le 7 juillet 1868 à l’âge vénérable de 85 ans.

|

in: Yves Vander Cruysen, Curieuses histoires des inventeurs belges, éd. Jourdan, 2012, p.139-141

Si Léonard de Vinci est considéré comme le précurseur de l’aéronautique, si François Pilâtre de Rozier fut, grâce à l’aérostat des frères de Montgolfier, le premier à s’élever dans les airs, si Clément Ader fut le premier à piloter son propre aéroplane, c’est le Brugeois Vincent De Groof qui fut le premier à faire planer une machine volante. Il est pourtant l’un des grands oubliés de l’Histoire. Peut-être parce qu’il fut aussi l’une des premières victimes de l’aviation. Voler fut, sans conteste, l’un des plus longs rêves de l’Homme. Depuis l’Antiquité, il a tout tenté pour y arriver. Mais ni Icare ni Léonard de Vinci ne sont jamais arrivés à leurs fins. En fait, le premier à s’élever dans les airs fut François Pilâtre de Rozier à qui les frères Joseph et Etienne de Montgolfier avaient confié leur invention, le premier ballon à air chaud. Cela se passait à Paris le 21 novembre 1783. Quelques semaines plus tard, le 19 janvier 1784, à Lyon, un Belge, le Prince Charles de Ligne figurait parmi les premiers passagers à monter à bord du « Flesselles». Une expérience qui ne sera pas sans danger. Victime d’un coup de vent, le ballon atterrit brutalement avant de s’enflammer. Les voyageurs s’en sortiront indemnes mais choqués. S’élever n’est cependant pas planer. Et encore moins voler. Tout au long du XIXe siècle, plusieurs aventuriers vont essayer d’y arriver en se jetant, équipés de semblants d’ailes fixées aux bras et aux jambes. On les appelle les «sauteurs de tours». Plusieurs y laisseront la vie ; d’autres s’en sortiront avec quelques membres brisés. Né avec le Royaume, le 6 décembre 1830, le Brugeois Vincent De Groof fait partie de ces casse-cous, prêts à tout pour faire voler leurs drôles de machine. Il a à peine 32 ans qu’il tente, à Bruges, sa première expérience de vol plané. En fait, il crée sans le vouloir le parachute ascensionnel. C’est, en effet, le vent qui a soulevé son engin et son pilote jusqu’à une centaine de mètres de hauteur. Pourtant De Groof croit, dur comme fer, aux potentialités de sa machine volante. Il lui apporte quelques aménagements et, début juillet 1863, il présente à la presse et à ses mécènes une machine décrite comme étant « deux ailes de taffetas noir, soutenues par un réseau de cordes très fines et de roseaux, retenues entre elles par un ressort, qui tient lui-même à une machine très simple, où s’attache une ceinture que l’aéronaute s’attache autour du corps. » Cette nouvelle tentative se solde par un échec, une des cordes maintenant le ressort s’étant allongée. Mais elle n’échappe pas à l’attention de la très généreuse Société d’Encouragement pour l’Aviation qui l’invite à poursuivre l’expérience à Paris. En fait, le comité précité a estimé son système orthoptère digne d’être soutenu. Malheureusement, De Groof ne parvint pas à faire décoller son engin et fut contraint d’aller trouver ailleurs les finances nécessaires à la poursuite de ses recherches. L’aéronaute anglais Joseph Simmons lui propose alors d’effectuer de spectaculaires expériences publiques. Selon lui, elles pourraient drainer la grande foule qui, en payant un droit d’accès, financerait en même temps les essais. Ainsi, le 29 juin 1874, dans la banlieue de Londres, De Groof, attaché à son appareil volant, suspendu à un ballon réalise une première ascension. Lorsque l’ensemble se trouva à 950 mètres d’altitude, Simmons commanda une descente rapide du ballon, donnant l’impression que les deux composants de l’appareil se sont séparés en vol. L’expérience fit grand bruit. Si bien que, quelques jours plus tard, c’est au cœur de Londres que les deux aéronautes remettront cela. Et, attirée par le tapage médiatique c’est une foule énorme qui assiste à l’envol. Las, alors qu’il se trouvait à 200 mètres d’altitude, le nœud d’attache qui le tenait suspendu sous l’aérostat se défit. Mal équilibré, l’appareil se retourna et, tombant comme une masse, vint se briser dans un champ de Chelsea. De Groof n’est pourtant pas tué sur le coup. Mais son corps ne résista pas au choc. Il expira quelques minutes plus tard, s’offrant tout de même la « une » des principaux journaux britanniques. Ainsi s’acheva la participation belge à la conquête de l’air. Il faudra attendre une trentaine d’années avant de voir d’autres compatriotes laisser des traces dans l’histoire aéronautique. Pierre de Caters fut le premier à recevoir son brevet en 1908 et à effectuer de longs vols à l’étranger. Jan Olieslagers, surnommé «le démon anversois» signa lui, en 1910, le premier record du monde du vol en altitude, grimpant à 1776 mètres. La même année, la Tournaisienne Hélène Dutrieu fut la seconde femme à obtenir un brevet de pilote. Tout au long de sa carrière internationale, elle collectionna les coupes et les médailles.

|

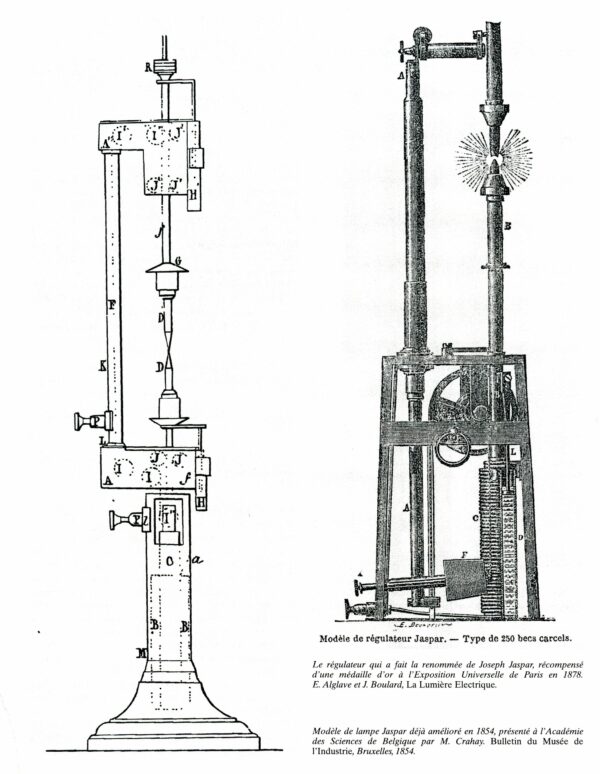

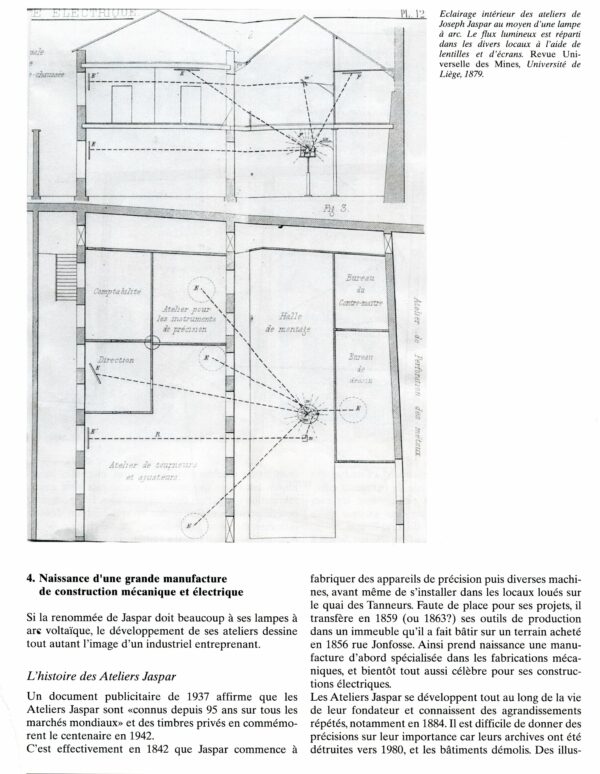

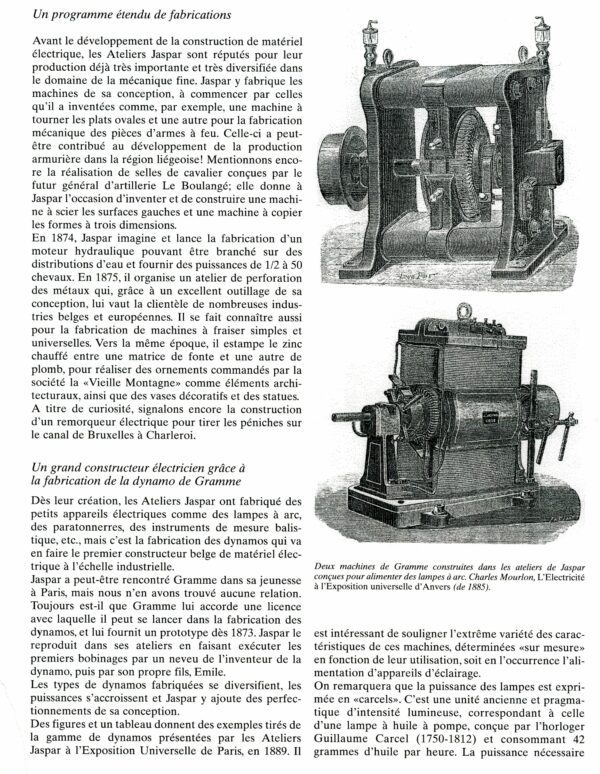

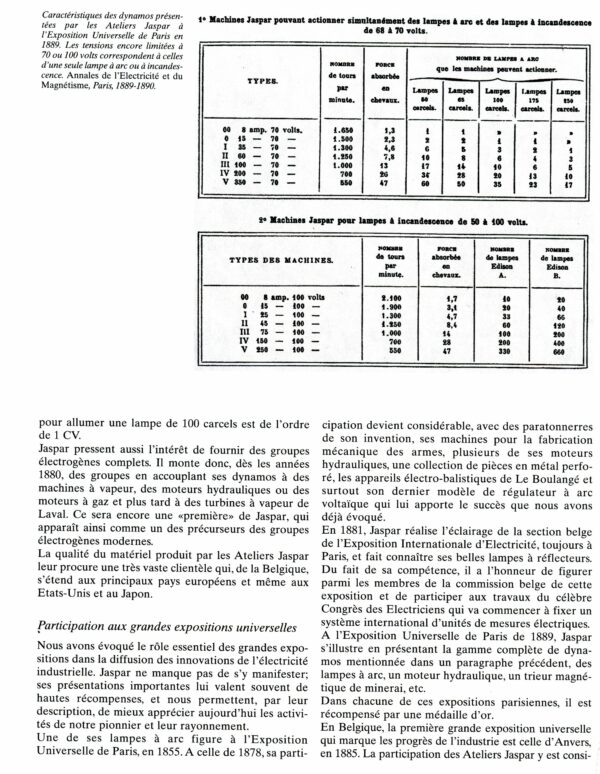

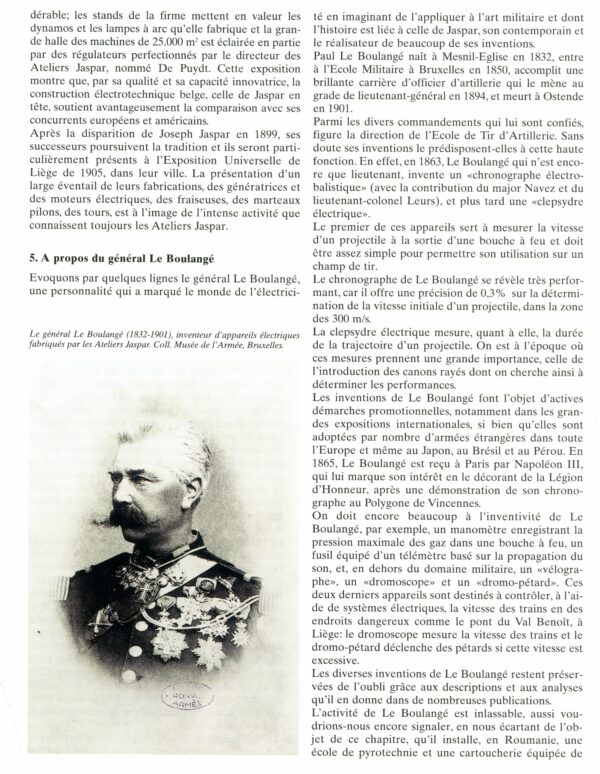

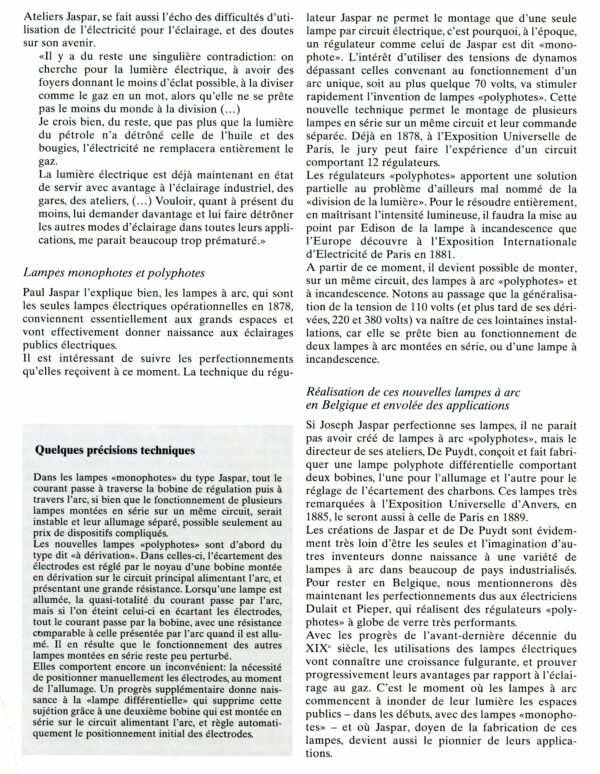

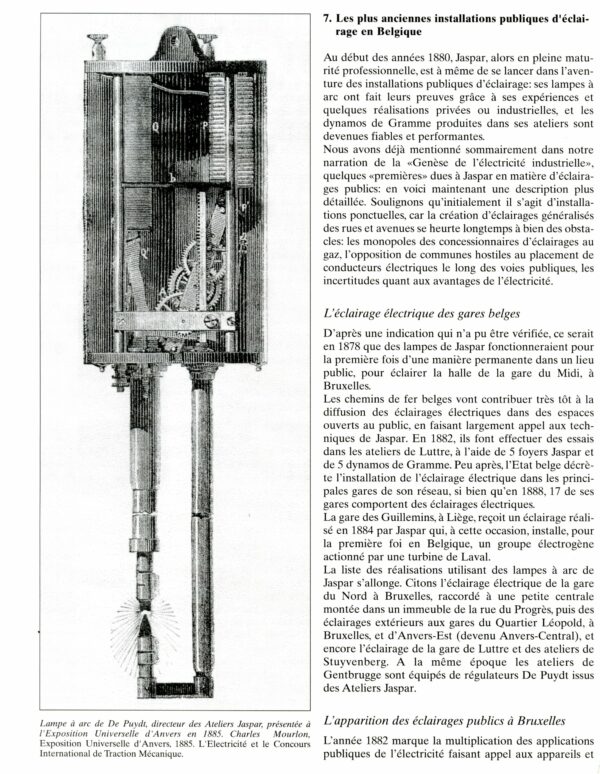

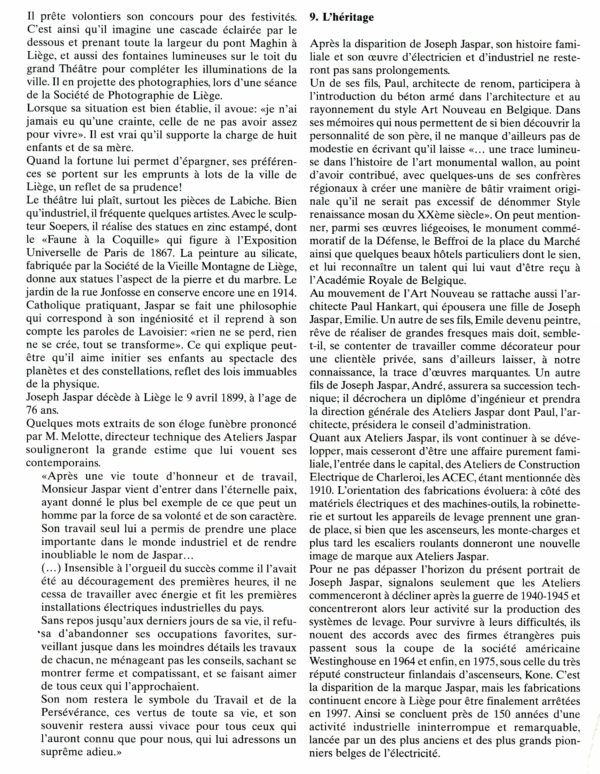

Joseph Jaspar, pionnier de l'électricité industrielle

(Jean-Pierre Zehnlé, Joseph Jaspar, 2001, Bulletin de Dexia Banque, 218, p.23-45)

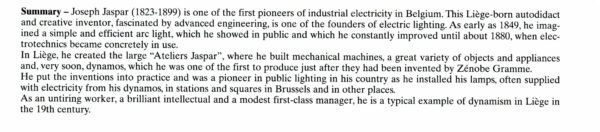

1835 - De locomotif / La locomotive "Le Belge"

(Knack, 07/04/2010)

1838 - Constant Loiseau invente l'optomètre

(in: Yves Vander Cruysen, Curieuses histoires des inventeurs belges, éd. Jourdan, 2012)

L’instrument, officialisé pour sa simplicité, son exactitude et sa sécurité médico-légale mit très vite fin à ces abus, ce qui lui valut bien des distinctions mais aussi un débat parlementaire. Et une nouvelle mission : celle de modifier les tableaux des infirmités et maladies exemptant du service de milice.

Son invention, sans cesse simplifiée et qui finit par ressembler à un « monocle de spectacle de petit format » fit le tour du monde. La technique Loiseau s’imposa même jusqu’en 1918. Mais notre Namurois ne put savourer ce succès. Diabétique, il mourut prématurément, à Louvain, le 30 novembre 1890, âgé à peine de 52 ans.

1839 - Lucien Guinotte invente une machine d'extraction du charbon

in: Yves Vander Cruysen, Curieuses histoires des inventeurs belges, éd. Jourdan, 2012, p.151-152

Terre de charbonnages, la Belgique n’a pas manqué d’ingénieurs visant à augmenter ou à faciliter la production du combustible. Lucien Guinotte est l’un de ceux-ci. Il est l’inventeur d’une machine d’extraction à détente variable qui révolutionna le secteur.

À travers les siècles, on ne compte plus les innovations imaginées par les Belges en matière d’extraction charbonnière. Il est vrai que la Wallonie, plus particulièrement, avait

développé des écoles de mines performantes. C’est de l’une de celles-ci, l’École des Arts et Manufactures annexée à l’Université de Liège que sortit, en 1858, Lucien Guinotte. À cette époque, les sociétés charbonnières se battent pour recruter les ingénieurs. Et c’est âgé à peine de 22 ans que notre homme, d’origine verviétoise se retrouve directeur des ateliers de Marcinelle-Couillet. Quatre ans plus tard, il est débauché par les sociétés charbonnières de Bascoup et Mariemont. Les Warocqué ont flairé la bonne recrue. Et de fait. Ses connaissances techniques, ses qualités de gestionnaire mais aussi son sens social et son esprit inventif vont très

vite faire de Mariemont l’un des charbonnages les plus modernes d’Europe.

À peine arrivé, Lucien Guinotte y installe une de ses inventions : une machine d’extraction à détente variable. «Celle-ci, commente Yves Quairiaux, permet d’augmenter la puissance d’exhaure des eaux et d’économiser la vapeur. Déposé en 1870, ce brevet sera à quatre reprises amélioré avant d’être appliqué dans le monde entier. Mais on doit aussi à Lucien Guinotte plusieurs innovations dans le système des culbuteurs pour grilles mobiles, dans le domaine du transport des mineurs dans les puits de mines, dans les mécanismes de distribution de vapeur. »

Ce besoin d’innover, de créer, d’améliorer trouve peut-être ses sources dans la fréquentation de son beau-père, Théophile Guibal, inventeur des célèbres ventilateurs de mines qui portent son nom.

Mais Lucien Guinotte fut aussi un précurseur dans le domaine social. Il est parmi les premiers à créer des coopératives ouvrières de consommation ou des conseils de conciliation et d’arbitrage, visant à prévenir les conflits sociaux, à éviter les grèves et à améliorer le sort des ouvriers. Dès 1888, il inaugure encore dans ses charbonnages la participation ouvrière aux bénéfices, complétée deux ans plus tard par un système de calcul des salaires sur les prix trimestriels moyens de vente et la production moyenne par ouvrier de fond. Il sera aussi à la base de la création de l’école industrielle de Morlanwelz-Mariemont. Pas étonnant, dès lors, qu’il ait été attiré par une carrière politique. Il deviendra d’ailleurs sénateur de Charleroi-Thuin, de 1894 à 1900 où, sur les bancs libéraux, il prit, surtout, la défense des intérêts du monde industriel.

C’est un homme respecté, ayant siégé dans de nombreux conseils d’administration, tant en Belgique qu’à l’étranger, qui décède à Morlanwelz, le 9 avril 1911, laissant à son fils la direction de ses chers charbonnages, la fibre politique… mais pas son inventivité.

Ernest Solvay (1838-1922)

|

Lou Van Beirendonck, Lieven Verbrugge, Les Belges sont formidables, Vous en doutiez ?, éd. Brillant, 2005

L’homme qui a conquis le monde avec sa soude Dans l’industrie chimique se déroule une histoire de réussite similaire. L’industriel Ernest Solvay est né à Rebecq en 1838. A l’âge de seize ans, il doit arrêter ses études, victime d’une grave maladie. Il suit encore un cours de comptabilité, lit de nombreux livres scientifiques et travaille dans l’usine à gaz de son oncle. Au cours d’une expérience, il découvre en 1861 un procédé de fabrication de la soude (mélange de chlorure de sodium, de calcaire et d’ammoniac). Cette découverte est essentielle pour l’industrie car la soude artificielle peut remplacer le carbonate de sodium devenu trop rare à l’état naturel. Conscient de l’importance de son invention, Ernest Solvay dépose son brevet en 1861 et crée, avec son frère Albert, la Société Solvay & Cie. L’année suivante, les frères installent une usine de fabrication de carbonate de sodium à Couillet, près de Charleroi. Entre 1870 et 1880, la Société Solvay & Cie prend une dimension internationale et devient un des géants de l’industrie chimique, avec des usines en France, en Angleterre, en Allemagne, en Russie et aux Etats-Unis. En 1900, 95% de la production mondiale de soude provient du ‘procédé Solvay’. Ernest Solvay était un chef d’entreprise soucieux des aspects sociaux. Dans ses usines, il prend une série d’initiatives sociales, peu communes pour l’époque: un système de sécurité sociale, une pension pour les travailleurs, une limitation du temps de travail à 8 heures et des congés payés. En 1914, Ernest Solvay crée le Comité national de secours et d’alimentation et joue un rôle considérable dans le ravitaillement de la Belgique pendant la Première Guerre mondiale. Devenu sénateur, il continue à se battre pour les droits des travailleurs. Autodidacte, Solvay s’intéressait énormément à l’enseignement, pour lequel il joue un rôle de mécène. Au changement de siècle, il fonde l’Institut de Physiologie, l’Institut de Sociologie et l’Ecole de Commerce Solvay à l’Université Libre de Bruxelles (ULB). Il soutient également des initiatives comme l’expédition de Gerlache en (p.39) Antarctique. Ernest Solvay décède en 1922. L’actuel président de Solvay, Daniel Janssen, est également une icône parmi les entrepreneurs wallons. Son père, Charles-Emmanuel Janssen était un banquier et sa mère était Anne-Marie Boël, ce qui en fait l’héritier d’une véritable fortune. Après la famille Janssen, la famille Boël est en effet le clan le plus puissant dans la partie francophone du pays. Les Boël formaient auparavant une famille de magnats de l’acier, avec notamment les Forges de Clabecq et Fafer, mais ils sont aujourd’hui propriétaires de la société d’investissement Sofina. De cette façon, ils ont d’importantes participations dans des entreprises comme Delhaize, Colruyt, Dolmen, Danone, Total, Fortis et même Belgacom, Daniel Janssen a épousé la petite-fille d’Ernest Solvay. Il est ingénieur civil et ex-président de l’Union des entreprises belges. Outre Solvay, il fait également partie de la direction de deux autres entreprises du Bel20: UCB et Fortis.

|

2 précurseurs belges du téléphone

in: Yves Vander Cruysen, Curieuses histoires des inventeurs belges, éd. Jourdan, 2012, p.265-273

À la même époque, le gantois François Van Rysselberghe (1845-1893) révolutionne le monde de la météorologie en inventant un météographe, puis un télémétéographe qui enregistre automatiquement les indications d’instruments météorologiques placés à grande distance. Sur base de cette expérience, il va encore imaginer un système qui permet d’utiliser le même fil pour télégraphier et pour téléphoner. Le téléphone, lui, a été imaginé quelques années plus tôt par un natif de Bruxelles, Charles Bourseul (1829-1912). C’est en effet en 1854 que ce télégraphiste présenta un « appareil pour converser à distance ». Son rapport ne fut pas pris au sérieux par ses supérieurs. Ils lui recommandèrent même de se consacrer davantage à son métier. Vingt-deux ans plus tard, Graham Bell déposait un brevet quasi identique au projet de Bourseul. En 1882, l’Américain rendit néanmoins hommage au Bruxellois, saluant en lui « le génie méconnu à qui on devait une des premières approches du concept du téléphone ».

Charles Van de Poele (1846-1892) inventa le tram à trolley en Amérique

(LS, 07/09/1992)

|

in: Yves Vander Cruysen, Curieuses histoires des inventeurs belges, éd. Jourdan, 2012, p.159-161

À l’heure où bien des grandes villes, étranglées par le trafic automobile songent à réintégrer le tramway électrique, il est bon de rappeler que le premier tram à trolley fut exploité outre-Atlantique sur base de l’invention du Belge Charles Van de Poele. Chez les Van de Poele, on a toujours été bricoleur. Pierre Van de Poêle exerçait la profession de menuisier lorsque naquit à Lichtervelde, le 27 avril 1846, le petit Charles. Il travaillait, à l’époque, pour la société de la Flandre occidentale en train de développer la ligne Roulers-Poperinge. C’est ce qui poussa la famille Van de Poele à déménager vers la capitale du houblon où Charles a la grande chance, étant issu d’une famille modeste, de fréquenter le très sélect collège Saint-Stanislas. Notre homme y développe un intérêt tout particulier pour les traités d’électricité. On raconte que, dès l’âge de 15 ans, il avait déjà mis au point des batteries et des électro-aimants. Mais son père a d’autres ambitions pour lui. Profitant d’un nouveau déménagement dans le Nord de la France, où il s’est remarié et a ouvert un nouvel atelier de menuiserie, il envoie Charles en apprentissage chez un sculpteur sur bois. Il veut en faire son successeur. Charles Van de Poele est une forte tête. S’il apprend bel et bien la technique de la sculpture sur bois aux ateliers Buisine-Rigot à Lille, il profite d’une petite liberté pour suivre les cours d’électricité au lycée impérial de la localité. Et lorsqu’il retourne, formation faite, dans la menuiserie familiale, sa décision est prise : il veut quitter le pays et tenter l’aventure américaine. Il arrive aux Etats-Unis dans le courant de l’année 1869. Il y rejoint la colonie belge de Détroit. Il y épouse une jolie Hollandaise, répondant au nom d’Ada Mina Van Hoogstraeten, qui lui donnera sept enfants. Il y rencontre aussi un autre Belge, Joseph Artz avec lequel, dans un premier temps, il développe, dans une ancienne église méthodiste, un atelier de sculpture de meubles d’église. Sept ans durant, il va ainsi fabriquer des centaines d’autels et de chaires de vérité. Mais ce sont les applications électriques qui continuent à le hanter. Secrètement, il a imaginé un nouveau type de dynamo. Il a aussi fait la connaissance de Thomas Edison. Sur base d’un de ses brevets, il imagine un système de régulation vibratoire pour la lampe à arc du précité et illumine ainsi le fronton de l’opéra de Détroit. Sa technique fait sensation. Le Tout Détroit veut être éclairé de la sorte. Les commandes affluent de partout. Charles Van de Poêle remet sa menuiserie à des proches et entame une nouvelle vie, celle d’électricien. Avec sa famille, il s’installe à Chicago où il crée en 1882, avec le soutien financier de Aaron Stiles, la Van Depoele Electric Light Company of Chicago. Il y développe un nouveau système de courant contenu, un moteur déphasé considéré comme le premier de ce type. Mais il s’intéresse aussi aux nouvelles applications de la traction électrique. Il a suivi, par presse interposée, la création, en 1879, du premier chemin de fer électrique par Werner Siemens. Il en est aigri car, dès 1874, il avait imaginé le même processus mais n’avait pu le mettre en œuvre, faute d’outillage adéquat. Aussi ne veut-il plus perdre de temps. Il imagine, pour l’exposition de Chicago de 1883, la mise en circulation de railways urbains alimentés par courant souterrain. Très vite, il se rend compte que le gel peut rendre difficiles les manœuvres de ses tramways. Il va donc réfléchir à une alimentation aérienne et inventer de la sorte le trolley, un dispositif fixé sur le toit de la motrice se terminant par une roulette en cuivre qui court contre la face inférieure du fil conducteur aérien auquel elle est fortement appuyée grâce à un puissant ressort. Le courant, explique François Stockmans, était amené ainsi au moteur qui se trouvait sur la plate-forme avant de la voiture, lui-même en connexion avec les axes au moyen de chaînes. C’est à l’exposition de Toronto, en 1885, que son invention fut présentée, obtenant tout de suite un succès public sans précédent. Ses tramways-trolleys y transportèrent quotidiennement jusqu’à 6 à 10.000 passagers. Les commandes affluent à nouveau. Minneapolis est la première des grandes villes américaines à vouloir remplacer son tramway à vapeur aux émanations insupportables par l’invention de Van de Poele. New York en veut également. Pour répondre aux commandes, une augmentation de capital est néanmoins nécessaire. Mais le principal bailleur de fonds de la Van Depoele Electric Manufacturing Company, Aaron Stiles, âgé et malade, ne croit pas au développement du produit. L’entreprise est ainsi cédée à la Thompson-Houston Electric Company de Lynn. Van de Poêle devient un simple salarié de cette dernière, touchant néanmoins 10 % sur ses brevets. On en a comptabilisé 444, dont 249 à son nom propre. Charles Van de Poele ne put en profiter. Victime d’un refroidissement, il devait décéder, le 18 mars 1892, dans sa maison de Lynn. Il avait à peine 46 ans.

|