11 prix Nobel belges

Plan

PLAN

1 Analysis

2 Documents

1 Analysis

Nobelprijzen, in: Delta 7/2004, p.24

Weet men dat het kleine België reeds 10 keer gelauwerd werd ? M. Maeterlinck (1911), D. Pire (1958), Chr. de Duve (1974), 1. Prigogine (1977), A. Claude (1974), A. Beernaert (1909), H. La Fontaine (1913), J. Bordet (1919), C. Heymans (1938) en het Instituut voor Internationaal Recht (in 1904).

Opm. En François Englert (2013)

Lou Van Beirendonck, Lieven Verbrugge, Les Belges sont formidables, Vous en doutiez ?, éd. Brillant, 2005

(p.295) 5 des 9 PRIX NOBEL /NDLR: depuis 11/

Savez-vous combien de Prix Nobel ont été attribués à nos compatriotes? Au total, pas moins de neuf Belges et une organisation occupent une place de choix dans la liste des gagnants du fameux Prix Nobel: outre quatre prix pour la paix (L’Institut de Droit International en 1904, Auguste Beernaert en 1909, Henri La Fontaine en 1913 et Georges Pire en 1958) et un en littérature (Maurice Maeterlinck en 1911), ce sont surtout les scientifiques belges qui ont été récompensés. Andries van Wesel (1514-1564), né à Bruxelles, plus connu sous le nom d’André Vesale, médecin de Charles Quint et père de l’anatomie moderne, semble avoir donné le ton, puisque ces cinq Prix Nobel scientifiques attribués à des Belges récompensent presque tous des grands noms de la médecine et de la physiologie.

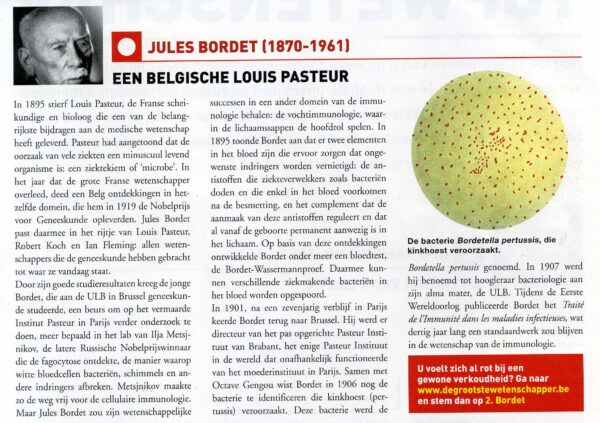

(p.296) Jules Bordet (1870 Soignies – 1961 Bruxelles) a reçu en 1919 le Prix Nobel pour ses travaux consacrés aux systèmes immunitaires. Après avoir travaillé sept ans pour l’Institut Pasteur à Paris, Jules Bordet est revenu en Belgique en 1901, dans le but de créer un institut similaire à Bruxelles. Dès 1907, il enseigne la bactériologie et la parasitologie à l’Université de Bruxelles. Il fait des recherches sur les réactions immunitaires et le sérodiagnostic, et constate la parenté entre les organismes sur base de leurs réactions à un sérum. La bactérie qui provoque la coqueluche a été baptisée d’après son nom: Bordotella.

En 1938, le Prix Nobel a été attribué à un toxicologue et pharmacologue, Corneille Heymans (1892 Gand – 1968 Knokke) pour ses recherches sur le rôle des sinus et des artères dans la régulation de la respiration. Heymans a enseigné la pharmacologie à l’Université de Gand de 1927 à 1962. Il a étudié notamment la régulation de la température du corps, de la pression sanguine et de la respiration.

En 1974, les biochimistes Albert Claude et Christian de Duve ont reçu ensemble le Prix Nobel de médecine et de physiologie pour leur contribution à la connaissance de la structure et du fonctionnement des composants cellulaires. Le biologiste Albert Claude (1899 Longlier -1983 Bruxelles) a dirigé l’Institut Jules Bordet de 1948 à 1971. Dès les années trente, alors qu’il travaillait au Rockefeller Institute for Médical Research aux Etats-Unis, il s’était fait connaître pour une technique permettant d’isoler les composants cellulaires. Il a été le premier à utiliser, vers 1950, un microscope à électrons en biologie. Il a enseigné à l’Université Libre de Bruxelles de 1948 à 1969 et, à partir de 1972, a dirigé le laboratoire de biologie cellulaire de l’Université Catholique de Louvain. Christian de Duve (1917 Thames Ditton en Grande-Bretagne), a enseigné la chimie physiologique à l’Université Catholique de Louvain et à la Rockefeller University à New York. Il a publié ces dernières années des ouvrages sur l’origine et l’histoire de la vie.

Originaire de Russie, le physicien et chimiste Ilya Prigogine a reçu en 1977 le Prix (p.297) Nobel de chimie pour sa théorie novatrice de la thermodynamique du non-équilibre. Prigogine est né à Moscou en 1917, une année historique. Quatre ans plus tard, ses parents fuient la Russie et, après des années d’errance, ils se fixent à Bruxelles, où le jeune Ilya grandit. Enfant, il semble d’abord destiné aux sciences plus ‘douces’: avant même de savoir lire, Ilya connaît le solfège et joue du piano. Il s’intéresse à la philosophie, à l’histoire et à l’archéologie. Il étudie le latin et le grec, mais lorsqu’il est confronté aux sciences, il est fasciné par le fait que le concept temporel fasse défaut dans toutes les théories. Ce problème l’intrigue tellement qu’il s’inscrit à l’université de Bruxelles pour y étudier la chimie et la physique. Il y obtient son doctorat avant d’y donner lui-même cours. Prigogine a été directeur de l’Institut Solvay de Bruxelles, il a enseigné à l’Institut Enrico Fermi de physique nucléaire et à l’Institut d’études du métal à Chicago, a été directeur du Center for studies in statistical mechanics, thermodynamics and complex Systems de l’Université d’Austin au Texas. Il a publié différents best-sellers scientifiques et sa renommée internationale lui a valu de nombreux prix et titres. Il est décédé en 2003.

Prigogine poursuivait un but ambitieux: reformuler les lois de la physique. Il voulait une science qui laisse de la place à l’incertitude, au hasard et à la créativité, basée sur un nouveau concept temporel. Jusque-là, la plupart des grands scientifiques étaient d’avis que le monde était déterminé par les lois immuables de la physique, applicables sans distinction au passé et à l’avenir, et que le temps n’existait pas en dehors de l’esprit humain. En introduisant le concept de l’irréversibilité en physique, Prigogine a prouvé le rôle central de la dimension temporelle sur tous les plans de la description de la nature. Selon certains, il a ainsi révolutionné la pensée scientifique contemporaine.

En 1946, il a publié sa théorie de la thermodynamique des processus irréversibles. Il a étudié les propriétés des systèmes physiques et chimiques en situation de déséquilibre, et la façon dont naissent les formes d’ordre spontané dans ces conditions. Bien qu’accueilli avec incrédulité et mépris, il a persévéré et son travail a finalement été récompensé par le Prix Nobel de chimie. Bien que ses découvertes aient été contestées par certains, son travail de pionnier reste méritoire. Il est en effet à la base de la théorie du chaos, qui stipule que dans un environnement instable, les éléments ont tendance à s’organiser.

Lou Van Beirendonck, Lieven Verbrugge, Les Belges sont formidables, Vous en doutiez ?, éd. Brillant, 2005

(p.322) La Belgique a remporté dix Prix Nobel /NDLR : & François Englert (2013) /

1904 Prix Nobel de la paix – L’Institut de Droit International, une association de juristes et de politiciens ayant contribué à la paix dans le monde.

- 1909 Prix Nobel de la paix – Auguste Beernaert (1829-1912), premier ministre de 1884 à 1894, défenseur des petits pays et représentant de la Belgique à la Conférence pour la paix de La Haye en 1899 et 1907.

- 1911 Prix Nobel de littérature – Maurice Maeterlinck (1862-1949), pour son travail littéraire polyvalent de dramaturge, poète et essayiste philosophique.

- 1913 Prix Nobel de la paix – Le sénateur Henri La Fontaine (1854-1943), pour sa lutte en faveur de la paix, le règlement de conflits par l’intermédiation, l’internationalisme, le droit de vote universel, le droit à l’enseignement, les droits des femmes et la réglementation du travail.

. 1919 Prix Nobel de physiologie et de médecine – Jules Bordet (1870-1961), pour ses travaux sur les systèmes immunitaires.

- 1938 Prix Nobel de physiologie et de médecine – Le toxicologue et pharmacologue Corneille Heymans (1892-1968), pour ses recherches sur le rôle des sinus et des artères dans la régulation de la respiration.

- 1958 Prix Nobel de la paix – Georges Pire (1910-1969), moine dominicain mieux connu sous le nom de Père Dominique Pire, pour son engagement dans le cadre de l’aide aux réfugiés.

- 1974 Prix Nobel de physiologie et de médecine – Les biologistes et médecins Albert Claude (1899-1983) et Christian de Duve (1917), pour leur contribution à la connaissance de la structure et du fonctionnement des composants cellulaires.

- 1977 Prix Nobel de chimie – Le physicien et chimiste Ilya Prigogine (1917-2003), pour sa théorie révolutionnaire de la thermodynamique du non-équilibre

Les Belges nobelisés, VA 15/11/2001

En matière d’attribution de prix Nobel, la Belgique avait commencé fort. Dès 1904, elle s’octroie un Nobe1 de la Paix qui échoit à l’Institut belge de droit international. Cinq ans plus tard, en 1909, Ie même prix est cette foisdévolu à l’Ostendais Auguste Beernaert, homme d’État catholique. Il avait voué les dernières années de sa vie aux questions de droit itnernational, prônant l’arbitrage obligatoire des conflits, la limitation des armements et la prohibition de la » guerre dans les airs « .

En 1913, l’avocat bruxellois Henri La Fontaine (1854-1943), musicologue de renom et parlementaire socialiste, reçoit à son tour Ie Nobel de la Paix. On récompense ainsi son activité au sein de la » Société belge pour l’ arbitrage et la paix » qu’il avait fondée, il présida également le Bureau-international de la paix.

II faudra attendre plus de quarante ans avant que le Nobel de la Paix soit à nouveau dévolu à un Belge, en l’occurrence en 1958, au dominicain hutois, le père Dominique Pire, pour son action pionnière en faveur des réfugiés, que l’ on appelait alors les personnes déplacées. .

La Belgique s’honore d’u seul Prix de littérature, qui est allé à Maurice Maeterlinck en 1911. En revanche, les scientifiques belges ont décroché cinq prix (médecine et physico-chimie), successivement attribués à Corneille Heymans (1938), Jules Bordet (1919), Albert Claude et Christian de Duve (1974), enfin Ilya Prigogine (1977).

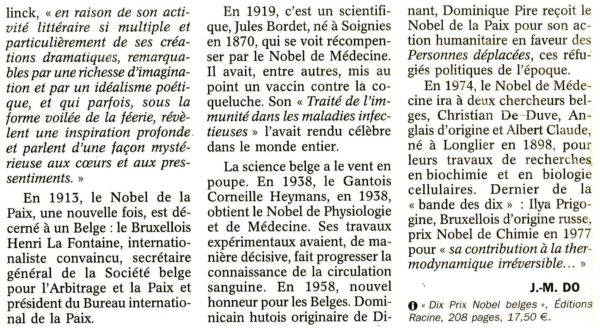

J.-M. Doucet, Les dix prix Nobel belges, AL 02/02/2004 /& François Englert (2013)/

1904 : Nobel de la Paix : l’Institut de Droit International, dont la figure de proue était Gustave Rolin-Jaequemyns, concernant le crime de guerre et la nécessité de le poursuivre devant des juridictions internationales

1909 : Nobel de la Paix : Auguste Beernaert, président de l’association internationale de droit et militant au sein de l’Union interparlementaire internationale : ses objectifs : la limitation conventionnelle des armements et l’institution légale de l’arbitrage obligatoire pour éviter les conflits armés

1910 : Nobel de Littérature : Maurice Maeterlinck

1913 : Nobel de la Paix : Henri Fontaine, secrétaire général de la Société belge pour l’arbitrage et la paix et président du Bureau international de la paix

1919 : Nobel de Médecine : Jules Bordet, qui avait notamment mis au point un vaccin contre la coqueluche

1938 : Nobel de Physiologie et de Médecine : Corneille Heymans avec ses travaux expérimentaux qui ont permis de faire progresser la connaissance de la circulation sanguine

1958 : Nobel de la Paix : Dominique Pire, pour son action humanitaire en faveur des « personnes déplacées », ces réfugiés politiques de l’époque

1974 : Nobel de Médecine : Christian de Duve et Albert Claude pour leurs travaux de recherches en biochimie et en biologie cellulaires

1977 : Nobel de Chimie : Ilya Prigogine pour sa contibution à la thermodynamique irréversible

Marie-Madeleine Arnold, Pierre Stéphany, Dix Prix Nobel belges, éd. Racines, 2003 /NDLR : & François Englert (2013)/

1 L’INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL

Prix Nobel de la Paix 1904

(p.32) Gustave Rolin s’illustra au Siam (aujourd’hui la Thaïlande). Un roi novateur, Chula-Lobngkorn-Rama V, donnait alors à ce vieux pays (p.33) des structures modernes, abolissait l’esclavage, mettait de l’ordre dans les finances, prenait en Europe des idées propres à créer une société éclairée. Pris entre la France, qui occupait le Cambodge, et l’Angleterre, qui avait conquis la Birmanie, il cherchait ailleurs des avis. Léopold II, en septembre 1892, lui envoya Gustave Rolin-Jaequemyns avec le titre de « ministre plénipotentiaire et conseiller général». Le juriste gantois devint là-bas le principal inspirateur des mesures permettant au pays de se réformer à l’intérieur et de résister aux pressions extérieures.

Bien qu’il n’eut pas une parcelle de pouvoir officiel, il joua, dans ce moment de l’histoire du Siam, un rôle de premier plan. Il voulait, selon ses propres termes, « s’appliquer à fortifier l’individualité du souverain et du peuple siamois, à leur montrer ce qu’ils sont et ce qu’ils peuvent aspirer à être dans le domaine du droit international, et en même temps leur démontrer l’absolue nécessité, s’ils veulent enlever à leurs voisins européens tout prétexte d’ingérence ou d’annexion, de s’administrer eux-mêmes…» Sa détermination permit notamment, au Siam, en 1893, de régler un différend avec la France; cela ne le fit pas bien voir du quai d’Orsay!

Il ne se trouvait pas seul. Le docteur Reyter, un ancien de l’État indépendant du Congo, était devenu le médecin personnel du Roi. Le capitaine Carton, autre vétéran d’Afrique, organisait la police. Sur dix conseillers juridiques du Roi, neuf

étaient belges! Des retombées économiques s’ensuivaient: Arthur De Keyser fonda à Bangkok la Société anonyme belge pour le Commerce et l’Industrie, ce sont des Belges qui construisirent les premières installations électriques et les premières lignes de tramway, etc.

Préférant le droit aux affaires, Gustave Rolin- Jaequemyns devint ensuite membre de la commission d’arbitrage qui, entre-temps, s’était constituée à La Haye et dont les travaux de son Institut de Droit international avaient frayé la voie.

(p.35) Une autre conférence eut lieu à La Haye de juin à octobre 1907, à l’initiative du président des États-Unis, Théodore Roosevelt. Elle réunit quarante-quatre États et aboutit à la révision des conventions de 1899 quant au règlement pacifique des litiges internationaux, au droit de la guerre terrestre et maritime, aux droits et devoirs des neutres, à l’ouverture des hostilités, etc. Des divergences entre les États ne permirent pas de fixer par une convention l’obligation d’arbitrage ni d’aboutir à une entente sur la question de la limitation des armements.

L’Institut de Droit international, au long de ces péripéties, poursuivait son travail dans l’ombre, conformément au statut adopté à Gand en 1873, précisant que cet établissement est « une assemblée exclusivement scientifique et sans caractère

officiel» et dont le but est de « favoriser les progrès du droit international ».

(p.36) L’Institut de Droit international venait de tenir à Édimbourg, sous la présidence de lord Reay, sa vingt et unième session; le secrétaire général était notre compatriote Édouard Descamps. L’annonce qu’il obtenait le prix Nobel de la Paix ne semble pas avoir beaucoup ému la Belgique. Le 12 décembre, le quotidien Le Patriote annonça dans une dépêche de quelques lignes datée de Christinia (c’est le nom que jusqu’en 1924 porta Oslo), l’attribution de quatre prix Nobel en omettant celui de

(p.37) la Paix, et Le Soir parla bien du prix de la Paix mais sans dire qu’il était belge. Le Soir, toutefois, y revint le lendemain en exposant l’histoire et le rôle de l’Institut; l’article précisait que l’attribution du prix avait été suivie d’un dîner de 190 couverts auquel assistaient la famille royale, ainsi que trois lauréats, MM. Ramsay, Pavlov et Rayleigh; aucun dirigeant de l’Institut n’avait donc fait le déplacement.

Suivant ses statuts, l’Institut a son siège là où réside son secrétaire général. Après Gand, ce fut Bruxelles en 1879, puis Lausanne, Louvain, La Haye, Paris, etc. Depuis 1981, il est établi à Genève; Christian Dominice, le secrétaire général, est suisse, professeur émérite de l’université de Genève.

La première session organisée en Belgique eut lieu à Bruxelles en 1879, sous la présidence de Gustave Rolin-Jaequemyns. En 1923, pour le 50e anniversaire, la présidence était assurée par Édouard Rolin- Jaequemyns. Juge à la Cour permanente internationale de Justice, le fils du fondateur avait également, entre autres fonctions, été ministre de l’Intérieur, comme Gustave avant lui. Son cousin, Henri (1891-1973), fils d’Albéric, futur député, sénateur, ministre de la Justice, professeur à l’ULB, et lui aussi défenseur ardent de la paix par le droit, complétait la dynastie; il serait juge et président de la Cour européenne des Droits de l’Homme.

(p.39) Ses travaux, au fil du temps, ont fait émerger des notions essentielles autrefois absentes dans les conflits. Un de leurs effets, pour ne citer que celui-là, est que l’on peut à présent poursuivre devant des juridictions appropriées les auteurs de crimes de guerre. Le but toujours à poursuivre est celui que définissait Pasquale Mancini lors de la session fondatrice: « Vérité et justice pour tous, indépendance à tous les peuples et surtout garantie des faibles contre les abus de la force. » L’Institut de Droit international, lui aussi, mène un combat, mais c’est le seul qui vaille, la lutte pacifique pour le respect de la dignité humaine et la survie de l’espèce. Enfin une guerre intelligente!

2 AUGUSTE BEERNAERT

Prix Nobel de la Paix 1909

(p.41) Entre 1890 et 1900, la Belgique partagea avec les États-Unis ‘ la deuxième place dans la hiérarchie mondiale des puissances industrielles. Elle n’était dépassée que par le Royaume-Uni. Elle venait avant la France et l’Allemagne.

(p.45) Les vertus de la modération

Le cabinet ne comptait alors que six ministres. Pendant cinq ans, responsable des travaux publics, des chemins de fer et de la marine, Beernaert se fit apprécier. Travailleur infatigable, il fut pour beaucoup dans les transformations – routes, rail, canaux, visage de la capitale, etc. – dont on attribua le mérite à Léopold II. En revanche, on l’entendait peu au Parlement. Le jeu politicien et les exploits de tribune ne l’intéressaient guère. S’il se laissa élire député de Tielt, circonscription de tout repos dont il demeura jusqu’à sa mort le mandataire, ce fut surtout pour rendre service.

(p.47) Le social et le démocrate

En 1885, dans un cabaret de la Grand-Place, Le Cygne, était né le Parti socialiste – provisoirement encore appelé Parti Ouvrier Belge, pour ne pas trop effrayer l’opinion, il n’affichera l’étiquette socialiste qu’en 1945. À la gauche du Parti catholique, dans le même temps, la naissante démocratie chrétienne commençait à perturber les prudences conservatrices, sinon à troubler les consciences.

(p.54) Il fut de 1903 à 1905 président de l’Association internationale de droit. (p.55) Il allait surtout jouer un rôle considérable au sein de l’Union interparlementaire de Cremer et Passy.

Les horreurs de la guerre

Les deux causes que Beernaert s’appliquait à défendre étaient la limitation conventionnelle des armements et l’institution légale de l’arbitrage obligatoire. L’arbitrage, et non le jugement: il était opposé à la création d’une cour internationale, dans laquelle il voyait, compte tenu de l’autorité souveraine dont elle serait investie, un danger pour les États moyens et petits.

La première commission permanente d’arbitrage, dont le but était de régler pacifiquement les conflits internationaux, fut créée à La Haye en 1899. Beernaert y représenta la Belgique. Elle intervint, au fil des années, dans des différends (entre le Venezuela et les États-Unis, entre la France et la Grande- Bretagne, etc.) dont les noms, aujourd’hui, ne diraient plus rien àpersonne mais qui alors préoccupaient les chancelleries. La deuxième Conférence de La Haye se tint en 1907. Cette fois, le point de vue du gouvernement belge avait changé. Léopold II était, moins que son ancien collaborateur, féru des bienfaits de l’arbitrage obligatoire; le Roi lui opposait la nécessité de la défense. Ce furent Jules Vandenheuvel (il devait être en 1914 un des rédacteurs de la réponse belge à l’ultimatum allemande !) et (p.56) le baron Guillaume qui représentèrent à La Haye un gouvernement belge rien moins que convaincu. Néanmoins, l’ifluence d’Auguste Beernaert au sein des instances travaillant à la défense de la paix ne cessait de grandir. C’est ce que vint, en 1909, concrétiser le Prix Nobel.

(p.58) Alors que tous les chefs réactionnaires du vieux Parti catholique ont un peu partout leur rue ou leur avenue, rien de pareil n’existe pour Beernaert – sauf un bout de chemin, à la périphérie de Watermael-Boitsfort. Le tranquille cimetière, sur la pente qui domine la localité, est à deux pas. Le tombeau d’Auguste

Beernaert, au coin d’une allée, n’a rien d’ostentatoire. Il y repose aux côtés de ses parents, de sa sœur, qui s’était éteinte en 1901, et de sa femme, disparue en 1922. Les noms gravés sur (p.59) la pierre grise s’effacent peu à peu. Aucun des titres que porta Auguste Beernaert n’y figure.

À Ostende, en revanche, le mémorial en impose. On le trouve non loin du Casino, place Marie-José, dans le haut de l’avenue Léopold II, qui croise un peu plus tôt la rue Euphrosine Beernaert. Sur un vaste espace, avec pelouses, parterres de fleurs, colonnes, vasques, lanternes, il ne passe pas inaperçu. Une inscription, « Nationaale hulde – Hommage national », court au pied d’une grille. Un avis unilingue indique aux passants – peu d’entre eux sont curieux -l’objet et les raisons de cet honneur. Au centre, le buste du grand homme contemple gravement la circulation, qui a tellement changé à Ostende depuis qu’il en partit, au temps des diligences. Parfois, un oiseau se pose sur sa tête. C’est peut-être une colombe.

4 MAURICE MAETERLINCK

Prix Nobel de Littérature 1911

(p.61) En 1987, enfin, un homme d’affaires suisse transforma en palace l’immense villa en la rebaptisant Palais Maurice Maeterlinck. C’est son luxe, aujourd’hui, qui étonne les usagers de la route du bord de mer. Le boulevard qui la borde porte, lui aussi, le nom de l’auteur entré dans l’histoire.

(p.67) Quant à la religion, la mère était très pieuse, le père n’allait à la messe que le dimanche et les jésuites s’appliquaient à répandre chez leurs jeunes disciples une crainte jugée alors nécessaire pour créer le souci de la perfection morale conduisant à la vie éternelle; l’idée de la mort pénétra là, pour toujours, l’âme du collégien.

4 HENRI LA FONTAINE

Prix Nobel de la Paix 1913

(p.85) Créateur du Mundaneum, il reçut ce prix en sa qualité de secrétaire général de la Société belge pour l’Arbitrage et la Paix et président du Bureau international de la aix.

5 JULES BORDET

Prix Nobel de médecine 1919

(p.116) La découverte de Jules Bordet, qui connaît un grand retentissement médical, le conduit à une observation d’un haut intérêt biologique : elle donne le premier exemple de variabilité de la constitution antigénique au sein d’une même espèce microbienne. (…)

Un phénomène: la bactériophagie

(p.118) Un héritage fabuleux

L’héritage scientifique que Jules Bordet a laissé à ses successeurs est impressionnant: révélation du rôle et du mécanisme d’action des facteurs humoraux dans l’immunité acquise contre les agents infectieux; enrichissement des méthodes de diagnostic par la réalisation du sérodiagnostic in vitro; obtention des sérums hémolytiques (ceux-ci, faisant déborder l’immunologie du domaine des maladies infectieuses, procurent un premier exemple de la vive réaction xénophobe que suscite, dans l’organisme animal, la pénétration de cellules qui lui sont étrangères, en même temps qu’elle établit la notion fondamentale selon laquelle la diversité des espèces se reflète dans la diversité chimique de leurs constituants) ; réalisation de la réaction de fixation de l’alexine; définition des lois qui régissent l’union de l’anticorps à l’antigène; découverte et culture de l’agent de la coqueluche.

6 CORNEILLE HYMANS

Prix Nobel de Physiologie et de Médecine 1938

(p.125) À son retour de la guerre, il avait obtenu un mandat d’assistant au département de thérapeutique de l’université de Gand et, ses débuts le signalant déjà à l’attention, il est successivement lauréat des concours universitaires et des concours des bourses du Gouvernement. Il reçoit différents prix des Académies belges (Alvarenga, Gluge) et parisiennes (Bourceret, Montyon) et le prix des Alumni de la Fondation universitaire. (…)

Les débuts

Plus de cinquante notes et travaux sur des sujets physiologiques et pharmacologiques extrêmement variés jalonneront les cinq années suivant son mariage. C’est alors qu’apparaît de plus en plus clairement son intérêt pour la technique délicate de perfusion d’organes isolés et rattachés seulement au reste du corps par quelques nerfs, entre autres, celle dite de la « tête isolée », mise au point avec son père. Il s’agit de la célèbre démonstration des activités cardiaques et respiratoires des centres encéphalo-bulbaires du chien qui est à la base du mémoire couronné par le prix Alvarenga.

(p.127) La régulation sanguine

C’est Corneille Heymans lui-même qui le constatera: « Ce furent les importantes recherches et les expériences de H. E. Hering et de son principal collaborateur, E. Koch, qui mirent en évidence, depuis 1923, la sensibilité réflexogène de la bifurcation carotidienne, du sinus carotidien, et qui ouvrirent ainsi un nouveau et très intéressant chapitre de la physiologie contemporaine. Ces éminents physiologistes démontrèrent que l’excitation du sinus carotidien ou du bout central du nerf intercarotidien provoque de la brachycardie réflexe avec hypotension artérielle; ces modifications circulatoires font (p.128) défaut lorsqu’on excite le sinus ou orsqu’on comprime la régin carotidienne, après section du nerf intercarotidien ou après cocaïnisatin du sinus carotidien. Ces faits expérimentaux démontrèrent donc d’une manière péremptoire la sensibilité réflexogène du sinus et du nerf intercarotidien. Ces premières observations expérimentales furent le point de départ d’une longue série de travaux et de recherches. »

(p.129) Une technique précise

Pour atteindre ses objectifs, Heymans utilise largement la technique dite de la « circulation croisée », appliquée depuis cinquante ans dans divers domaines de la physiologie.

Cette technique consiste à alimenter, au moyen du sang d’un animal « donneur », une région très limitée de l’arbre circulatoire d’un autre animal « récepteur », dont l’innervation de l’aire vasculaire concernée est respectée.

Les procédés opératoires, très stricts, appliqués par Heymans, qui permettent de séparer de la circulation générale, chez l’animal récepteur, l’irrigation d’une portion limitée de l’aire vasculaire, il les a utilisés avec succès à l’étude des territoires les plus variés. Entre ses mains, les techniques appliquées à ces expérimentations atteignaient un rare degré de précision et de perfection.

Avec son père, il avait procédé à la perfusion de la tête isolée du chien, uniquement reliée au tronc par les nerfs vagues et aortiques, et à la perfusion, chez le chien récepteur, soit du cœur isolé avec les poumons, soit du cœur isolé, soit des poumons isolés, l’innervation de ces organes restant intacte.

Quant à la région du sinus carotidien, il a recours à deux procédés originaux de perfusion: celui du sinus circulatoirement isolé mais nerveusement intact, et celui de la perfusion, chez un même chien, de la tête isolée d’une part, et des sinus carotidiens isolés d’autre part.

Il parviendra encore à réaliser les mêmes performances dans d’autres domaines vasculaires, celui de la rate, de certains circuits veineux ou du rein, variant ainsi à l’infini, suivant les besoins du moment, les modalités particulières des ingénieux procédés opératoires auxquels il recourt.

Corneille Heymans démontre, en premier lieu, que, à l’état physiologique, la régulation de la fréquence du cœur par la pression artérielle se fait par l’intermédiaire de réflexes d’origine cardio-aortique et sino-carotidienne dont les nerfs de Cyon-Ludwig et les nerfs de Hering constituent les voies centripètes.

(p.130) Une hausse, même légère, de la pression artérielle, strictement localisée dans ces territoires vasosensibles, produit de la brachycardie, de la vasodilatation artérielle et veineuse, et une inhibition de l’adrénalinosécrétion. Inversement, toute baisse locale de la pression entraîne de l’accélération cardiaque et de la vasoconstriction et stimule la sécrétion de l’adrénaline des capsules surrénales.

La régulation de la circulation cérébrale

Il démontrera encore, et de façon péremptoire, que les centres bulbaires du pneumogastrique, régulateurs de la fréquence cardiaque, ne sont pas directement sensibles aux variations de la pression artérielle, mais que le tonus des nerfs cardio-inhibiteurs est essentiellement entretenu et réglé d’une manière réflexe, le réflexe ayant son point de départ au niveau des zones vasosensibles. Le rôle de celles-ci dans la régulation de la circulation cérébrale est d’un grand intérêt.

Bayliss avait accrédité l’idée que le cerveau est dépourvu de nerfs vasomoteurs. Les expériences de Heymans et Bouckaert débouchent sur la conclusion que cette prise de position est sans doute trop absolue. En effet, l’existence indéniable de réflexes presso- régulateurs, qui ont leur origine dans les régions cardio-aortique et sino-carotidienne, et qui aboutissent aux vaisseaux intracrâniens, prouve que la circulation

cérébrale est, comme celle des autres organes, contrôlée par des nerfs vasomoteurs centrifuges.

Le sinus carotidien apparaît donc comme une sorte de sentinelle placée à l’entrée des territoires vasculaires de l’encéphale, chargée de veiller sur l’irrigation des centres nerveux, oùun déficit de circulation pourrait entraîner des conséquences désastreuses pour l’économie tout entière. C’est en somme l’équivalent d’un organe des sens, mais d’un organe de la sensibilité inconsciente.

Heymans poursuit ses expériences en collaboration avec Bacq, Bremer et L. Brouha et tente avec eux d’approcher, autant que faire se peut, cette problématique.

(p.131) En 1931, au cours d’une réunion plénière de la Société de Biologie de Paris, il présentera un lumineux rapport sur Les fonctions réflexogènes de l’aorte et du sinus carotidien.

En 1934, il est chargé des « Herter Lectures» à la New York University. En 1937, sous les auspices de diverses fondations, il donne une série de cours à la Harvard University, à la Harvard Medical School et à la Western Reserve University de Cleveland.

Devenu lauréat du prix Pie XI de l’Académie pontificale des Sciences, il présentera alors, le 29 janvier 1938, un court travail dans lequel, avec J.-J. Brouckaert, il discute des conditions de survie et de reviviscence des centres nerveux après suspension de la circulation.

Prix Nobel…

C’est le 28 octobre 1939 qu’est annoncée la grande nouvelle: le prix Nobel 1938 de Physiologie et de Médecine est attribué à Corneille Heymans! Les membres de l’Académie de Médecine de Belgique accueillent chaleureusement le nouveau lauréat et son aîné, Jules Bordet, alors seul titulaire belge de ce titre glorieux, le félicite à son tour, dans une improvisation émouvante, à laquelle le professeur Heymans allait répondre avec sa modestie habituelle.

Dès le mois suivant, celui-ci s’adresse de nouveau aux académiciens pour leur faire part de la conclusion à laquelle il a abouti, avec J.-J. Bouckaert, en analysant le mécanisme de l’hypertension artérielle expérimentale. Il expose qu’ « une hypertension artérielle importante et durable peut être déterminée par un mécanisme exclusivement neurogène rénal, en l’occurrence, par une suractivité d’origine extrinsèque de l’innervation sympathique des reins ».

(p.132) Avec le retour de la paix, la renaissance des sciences

Dès 1946, ce qui prouve la constance de ses recherches malgré les circonstances peu favorables, Corneille Heymans entretient ses collègues des effets de la tubocurarine sur la circulation sanguine, étude pharmaceutique qui met en évidence l’effet antagoniste de la prostigmine sur l’action paralysante neuromusculaire du principe actif du curare. L’année suivante, il projette à ce sujet un film très intéressant. C’est une forme de communication qu’il appréciait et qu’il utilisera volontiers par la suite pour ses démonstrations.

(p.134) Cependant, 1960 devait marquer, pour le professeur Heymans, l’accession à l’éméritat, qu’il atteint d’ailleurs en excellente forme.

C’était l’époque où l’on allait célébrer le quatrième centenaire de la mort d’André Vésale, ce qui impliquait la préparation de différentes manifestations. Heymans accepte la présidence de la Commission chargée de les organiser et y joue un rôle très efficient. Il s’intéresse particulièrement à l’exposition iconographique et met à la disposition de la commission une série d’ouvrages de sa collection personnelle, en particulier son exemplaire des Tabulœ anatomicœ, et toute une série d’ouvrages modernes, tels ceux de Harvey Cushing, consacrés à notre célèbre anatomiste.

7 DOMINIQUE PIRE

Prix Nobel de la Paix 1958

(p.137) À la sortie de Huy quand on va vers Andenne, un pont ultramoderne franchissant la Meuse constitue une indiscutable performance technique sans améliorer un paysage désertique et fonctionnel. Cet ouvrage porte le nom du Père Pire. On retrouve mieux, près du centre de la ville, en montant la rue du Marché, au pied du Mur de Huy célèbre dans l’histoire du sport cycliste, le souvenir vrai du grand disparu. Le fondateur des îles de Paix, de l’Aide aux Personnes déplacées, de l’Europe du Cœur, de l’Université de la Paix, des Amitiés mondiales, l’homme qui se voulait « la voix des hommes sans voix» et dont l’œuvre reste, plus d’un demi-siècle après sa création, un défi à la misère et à l’indifférence.

(p.144) Le lasso de Dieu

Il entra à douze ans au collège Bellevue, établissement diocésain dont l’imposant bâtiment, sur la colline en face de Dinant, a l’air de dominer la ville. On y apprenait le grec et le latin. On n’y plaisantait pas avec la bonne tenue. Le père principal voulait que les petits garçons des années vingt portassent, comme ceux de sa jeunesse, des culottes de serge noire, boutonnées sur le côté, descendant sous les genoux, avec des bas rentrant dans la culotte. Il mit du temps avant de capituler, la mort dans l’âme, devant les culottes courtes et les chaussettes anglaises.

(p.148) L’apprentissage continuait. Pendant la guerre, tout en enseignant, tout en remplissant à La Sarte les fonctions d’économe, tout en disant la messe dans un secteur de l’Armée secrète en Hesbaye, il était l’aumônier des Stations de plein air de Huy, mission qui, dans ces années de la peur et de la faim, comportait notamment l’obligation de trouver, pour les gosses, du pain, du lard et des patates.

Le père avait une moto. Il s’en servait en outre pour un service qui fournissait à la Résistance et à l’Angleterre des renseignements sur les mouvements de troupes et les trains de munitions en pays occupé. Après la guerre, c’est seulement sous le revers de son costume de clergyman qu’il porta, quand il voyageait, les rubans des diverses médailles résultant de son rôle dans la clandestinité.

(p.150) Une chandelle dans la nuit

Son passé prédisposait Dominique Pire à ce qui allait advenir, sa volonté fit le reste. Il voulut aller voir les camps de personnes déplacées. Il obtint la permission de son supérieur provincial (p.151) et celle de l’évêque de Liège. La demi-douzaine de visas nécessaires, dans l’Europe dévastée et divisée des lendemains de la guerre, prit pIns de temps. On devait en outre demander à Genève, pour la visite des camps, un papier spécial. Le père partit sans attendre. Il était habité d’une hâte telle qu’il oublia même de se munir d’un chapeau et d’un manteau d’hiver; quand l’autorisation arriva, il était rentré depuis un mois. Il avait, grelottant dans sa cape blanche, vu 24 camps, des sanatoriums, des asiles pour vieillards, des homes pour enfants, et découvert des gens qui vivaient dans des baraques rafistolées avec du papier bitumé, dans des tubes en tôle et dans des abris où les Allemands descendaient lors des bombardements.

Sa première idée fut celle du parrainage. Une famille de personnes déplacées est prise en charge par un parrain qui lui envoie, une fois par mois, une lettre et un colis. Trouvaille simple et en même temps géniale dans sa générosité, car le parrain, pour des êtres oubliés, c’était la présence morale autant que l’assistance physique. Quelqu’un, dans le monde, s’est remis à penser à moi…

À la fin de l’année, Dominique Pire et les siens avaient déjà rassemblé mille parrains. Ils seraient 15 000 en 1959. Bricolage de l’aide fraternelle. On écrivait au D. P. en français, en anglais, en allemand, selon ce qu’on pouvait; il répondait dans sa langue maternelle; aux deux bouts de la ligne, on se débrouillait avec des traducteurs bénévoles. On s’appliquait à résoudre des difficultés individuelles très pratiques: offrir un vélo à quelqu’un qui vivait loin de son usine, assumer les frais d’études d’une fille ou d’un garçon, procurer une machine à écrire à une femme qui pourrait ainsi prendre des travaux à domicile.

Tout cela était dramatiquement insuffisant mais, plutôt que de maudire l’obscurité, il vaut mieux allumer une chandelle dans la nuit. C’est le mot d’un poète indien, Rabindranath Tagore-encore un Prix Nobel, mais de littérature, celui-ci, en 1913. Une sorte de « mécanique céleste », disait Dominique (p.152) Pire, avançant, un centimètre après l’autre, sur le chemin d’un monde meilleur.

On atteignait tout de suite, naturellement, les limites de la formule. Il aurait fallu sortir les D. P. des camps. Cela voulait dire les nourrir, les loger, les soigner, car l’État ne prévoyait rien pour eux; on devait même s’engager à payer, éventuellement, leurs cercueils! Le père s’engagea, ses amis avec lui. Il loua, à côté de son bureau, une maison vide qui avait été une pâtisserie. Ce fut le premier home, ouvert le 2 septembre 1950. Les arrivants étaient vingt. Les plus âgés avaient quatre-vingt-cinq ans. Un vieux ménage, depuis des mois, partageait une chambre avec six autres personnes. À Huy, chaque couple aurait sa chambre. Relever de l’Aide aux Personnes déplacées, c’était redevenir des êtres humains. Trois nouveaux homes s’ouvrirent à Esneux, à Artselaer et à Braine-le-Comte entre 1951 et 1954.

Et l’argent? Le père faisait des conférences, parlait à la radio, dans les journaux. On recevait des batteries de cuisine, des meubles. Les membres d’un Rotary Club de province donnèrent 25 matelas, une troupe scoute s’arrangeait pour financer chaque mois l’achat de 25 pains. Les gens les plus divers apportaient leur contribution, de l’industriel qui cotisait mensuellement pour 20 000 francs au retraité qui, sur sa maigre pension, en prélevait vingt.

Un jour, à Bruxelles, un gérant de banque vit arriver dans son bureau une dame étrangère déclarant qu’elle avait décidé de faire le bien et qu’elle disposait de douze millions à offrir, mais elle ne savait à qui. Par hasard, le gérant avait entendu parler de l’Aide aux Personnes déplacées… C’est le propre des entreprises extraordinaires de susciter parfois un miracle.

Un petit pommier

Dans la lutte du père contre l’égoïsme et la bureaucratie, l’étape suivante fut celle des Villages européens. Les rescapés de l’enfer, il aurait fallu pouvoir leur rendre une place dans la vie normale. De là naquit cette idée de « villages» neufs où l’on

(p.153) regrouperait un certain nombre de familles – une vingtaine, au maximum, environ 150 personnes – aussi proches que possible de l’endroit où leurs habitants auraient leur emploi, non loin d’une ville importante et d’une frontière. Échappant au ghetto, les gens y referaient l’apprentissage de la communauté, du voisinage, du contact authentique dans un milieu naturel.

Le père avait auparavant imaginé d’autres initiatives plus ou moins réalistes: revaloriser un camp, acheter en Autriche une maison pour d’anciens malades tuberculeux qui auraient été employés, dans des serres proches, à la culture des primeurs, récupérer et repeupler un village abandonné dans le Midi de la France. Les Villages européens se révélèrent le moyen le meilleur pour atteindre le but recherché: la réinsertion sociale et économique de ceux à qui on veut permettre de redevenir des hommes, des femmes et des enfants comme les autres.

Tout ceci au milieu de difficultés sans nombre, de la méfiance, des obstacles administratifs ou des erreurs que l’on peut soi-même commettre dans une entreprise où tout est à inventer. « Rien n’est plus difficile que de replanter des hommes parmi les hommes.» Mais Dominique Pire voulait « planter un petit pommier, non un verger de rêve».

Le premier de ces villages naquit en 1956 à Aix-la-Chapelle. Six autres apparurent, entre 1956 et 1962, en Autriche, en Allemagne – et en Belgique, à Berchem-Sainte-Agathe, où on lui donna le nom de Nansen, l’explorateur norvégien de l’Arctique qui plus tard joua un grand rôle dans l’action humanitaire de la Société des Nations au profit des réfugiés et reçut pour cela le prix Nobel en 1922. D’autres s’appelèrent Albert Schweitzer, Saint-Exupéry, Anne Frank.

L’œuvre s’étendait. Le père publiait Le Hard Core, bulletin bimestriel édité en cinq langues et envoyé à 50000 bienfaiteurs, dont les lycéens de deux pensionnats écrivaient les adresses. Son nom, dans les milieux attachés à l’aide internationale, n’était plus celui d’un inconnu.

Mais le travail l’accablait, le courrier s’amoncelait, les réunions et les dossiers se multipliaient. Au journaliste Hugues (p.154) Véhenne, qui l’interrogeait en 1958, le père répondait: « Je n’étais plus curé de La Sarte et je n’avais, par conséquent, plus grand-chose à faire: trouver de l’argent pour mes quatre maisons de vieillards, diriger les 15000 parrainages, publier Le Hard Core, visiter les camps de D. P. trois fois par an, répondre à des milliers de lettres, continuer à tenir mes réunions mensuelles de jeunesse, entendre les confessions, essayer de rendre service à beaucoup de gens, donner des conférences dans la moitié de l’Europe… » Il disait cela en riant, mais on peut comprendre qu’il eût des moments de mauvaise humeur. Il était inquiet, dormait mal, sans cesse refaisait ses comptes. ~énervement le gagnait. Il pouvait devenir cassant avec les personnes qui travaillaient auprès de lui – puis il se repentait aussitôt. « Ce fut une de ses grandes souffrances », relève Roger Ernotte.

Une autre source de chagrin lui venait des réactions médiocres qu’il rencontrait parfois dans certains milieux catholiques. Il récoltait et distribuait des fonds en dehors des institutions habituelles; on le lui reprocha. Dès ses premiers contacts avec les camps, il avait observé combien la charité, même bien intentionnée, pouvait à son tour créer des ghettos: des œuvres de bienfaisance catholiques soulageaient des détresses catholiques, des œuvres protestantes réservaient leurs soins aux protestants, des œuvres juives ne s’occupaient que des Juifs. Étrange conception de l’amour du prochain réparti en catégories, absence choquante de « bonté sans limite », comme si la pauvreté et l’amitié pouvaient avoir des frontières.

Son refus des différences attira au père Pire des incompréhensions. Des prêtres, des prélats l’avaient encouragé dès le premier jour; d’autres s’étonnaient – se scandalisaient. ~ esprit œcuménique n’était pas encore passé par là. Il n’allait pas de soi qu’un moine catholique créât une communauté sans y prévoir une chapelle; ou bien, puisque beaucoup des protégés du père Pire venaient des pays de l’Est, ils pratiquaient le culte orthodoxe, et jamais le père ne fit quoi que ce soir pour ramener vers Rome des gens que les milieux traditionalistes tenaient pour des brebis égarées.

(p.156) La remise officielle de la médaille et du diplôme, sur lequel Dominique était redevenu Georges, eut lieu le 10 décembre dans la grande salle de l’université d’Oslo, marbre blanc et tapis rouge, en présence de la famille royale et de mille personnalités. Au moment des discours, on vit, rapporta Hugues Véhenne, l’ambassadrice de Belgique tirer son mouchoir et la princesse Astrid essuyer ses beaux yeux.

Le prix – et les 215 559 couronnes et 40 ores qui le concrétisaient – était surtout, pour le père Pire, la joie de voir reconnues son action et celle de ses collaborateurs. Sa notoriété était d’abord l’occasion de donner à son apostolat une envergure mondiale. À quarante-neuf ans, il repartait vers de nouvelles croisades.

En 1959 naquit l’association Le Cœur ouvert sur le Monde, qui devait se développer sous deux aspects différents et complémentaires : la multiplication des initiatives ponctuelles et la contribution de celles-ci à un esprit fraternel, seule source possible du vrai dialogue entre les hommes. En 1960, l’Université de la Paix entreprit de dispenser une formation de base aux futurs ouvriers de la paix, jeunes ou adultes, venus de tous les horizons politiques ou philosophiques. Les Parrainages mondiaux, fruit d’une rencontre entre le père et le Dalaï-Lama, permirent de financer la scolarisation de jeunes Tibétains, puis d’autres jeunes, tout en les aidant, leurs études terminées, à rester dans leur pays et à s’y rendre utiles.

En 1962, une mission au Pakistan, destinée à étudier le problème des réfugiés victimes du conflit indo-pakistanais, fut une autre expérience du sous-développement. D’où la création, (p.157) à Gohira, de la première île de Paix. Un projet qui, à l’inverse de l’aide caritative nécessaire pour répondre à l’urgence d’un moment, repose sur la collaboration à long terme avec la population tirant elle-même parti de ses propres ressources, si maigres soient-elles; 5500 familles de cultivateurs bénéficièrent ainsi de progrès résultant de la création de coopératives, de l’initiation aux techniques d’irrigation et d’enrichissement des sols, avec organisation de contrôles médicaux, construction d’écoles. Le Ciel aide ceux qui s’aident, Dominique Pire servait d’intermédiaire.

(p.159) « Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts », disait le père Pire à Oslo, en 1958.

Il existe un Pont (Père ?) (Dominique ?) Pire à Huy.

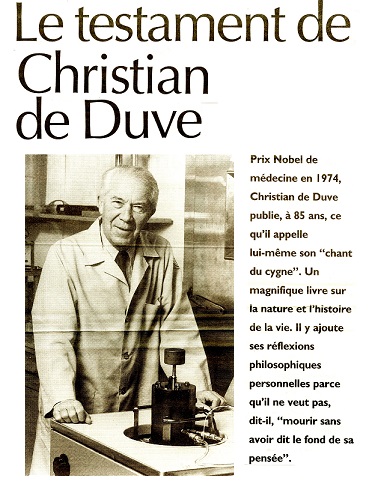

8 CHRISTIAN DE DUVE

Prix Nobel de Médecine 1974

(p.161) Ses parents, qui se réfugient en Angleterre durant la guerre 14-18, sont belges, mais son grand-père maternel est allemand et a épousé une Belge. Comme nombre de ses compatriotes, avant la Première Guerre mondiale, il s’était installé en Belgique, à Anvers plus précisément. Les de Duve y reviennent en 1920 et Christian grandira dans la métropole anversoise où, à l’époque, l’enseignement se pratiquait aussi bien en français qu’en néerlandais. Il acquiert ainsi, grâce également à son ascendance germanique et à différents voyages à l’étranger, la maîtrise de quatre langues qu’il pratiquera toujours avec une grande aisance. Ce qui lui sera très précieux au cours de sa carrière scientifique.

(p.164) Élevé dans un esprit d’idéalisme et d’altruisme, il se tourne alors vers les études de médecine, pour se rendre utile à ses frères humains, bien que la chimie, la physique et la biologie ne lui semblent pas fort attrayantes. (…)

Quand la guerre de 1940 éclate, Christian de Duve, qui arrive au terme de sa sixième année de médecine, travaille au sein d’un groupe de chercheurs qui étudient les effets de l’insuline. Après une brève « excursion» au sein de l’armée belge, qui le conduira jusqu’en Normandie, suivie d’une « prise en charge» des troupes allemandes et une rocambolesque évasion, il retourne à Louvain et y achève ses études. En 1941, il obtient son diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, avec grande distinction.

(p.165) Une vocation évidente Dès lors, le jeune homme voit clairement le but qu’il veut atteindre: élucider le mécanisme de l’action de l’insuline. Il devient alors indispensable à ses yeux de bénéficier d’une formation plus approfondie en biochimie. Il décide donc de retourner à l’université et s’y inscrit pour un nouveau parcours de quatre ans, en vue d’obtenir le titre de licencié en sciences chimiques. Avec l’appui du professeur d’oncologie, le célèbre Joseph Maisin, il est engagé comme interne à l’Institut du Cancer où il va acquérir une grande expérience sur le terrain. Il aura aussi l’opportunité de se plonger dans la littérature existante au sujet de l’insuline.

Pour arriver à concilier son travail en clinique et sa formation en chimie, et, en même temps, poursuivre les recherches qui lui tiennent à cœur, Christian de Duve, durant les trois années qui suivent, se lèvera aux aurores.

Les possibilités de travailler en laboratoire étant réduites en ces temps de guerre, il décide de réunir toute l’information dont il dispose sur l’insuline, espérant qu’une image cohérente pourra se concrétiser grâce à cette étude comparative. Àcette époque, il avait érigé en principe que tous les résultats scientifiques ayant fait l’objet d’une publication étaient fiables (cet avis devait être nuancé par la suite…), mais pas nécessairement, cependant, leurs interprétations.

Durant ces années de travail intensif, de Duve sera soutenu et encouragé par l’enthousiasme que le professeur Maisin manifeste à l’égard de ses recherches, lui accordant assez de liberté pour qu’il puisse s’y consacrer un maximum de temps.

La majorité des travaux qu’il avait menés précédemment dans le laboratoire du professeur Bouckaert indiquaient que l’insuline exerce un effet puissant sur le foie et influence cet organe, tout comme elle le fait pour les muscles et d’autres tissus, en stimulant l’utilisation métabolique du glucose dans le sang et sa mise en réserve sous forme de glycogène.

En 1945, Christian de Duve, après avoir présenté une thèse de quatre cents pages intitulée Glucose, insuline et diabète, (p.166) portant sur le mécanisme d’action de l’insuline, devient agrégé de l’enseignement supérieur.

La guerre terminée, il saisit l’occasion qui lui est offerte, en 1946-1947, d’aller passer dix-huit mois au Medical Nobel Institute à Stockholm, dans les laboratoires de Hugo Theorell, (futur Prix Nobel 1955 ) dont il devient l’élève.

Il part ensuite, pour une période de six mois, comme Rockefeller Foundation Fellow à la Washington University, auprès de Carl et Gerty Cori, qui allaient recevoir conjointement le prix Nobel durant son séjour auprès d’eux. À Saint-Louis, il collabore avec Earl Sutherland, qui, lui, sera lauréat du Prix Nobel en 1971. Il se trouve donc, pendant ces années de recherches, en excellente compagnie. Ainsi qu’il le dit lui-même, il a eu beaucoup de chance dans le choix de ses mentors, tous ayant atteint le plus haut degré de connaissance et de rigueur dans leur spécialité.

Une nouvelle étape

Rentré à Louvain en février 1948, Christian de Duve inaugure ses leçons de chimie physiologique comme chargé de cours à la Faculté de médecine, et sera nommé professeur ordinaire en 1951, enseignement qu’il assumera jusqu’en 1985.

Il crée alors un petit laboratoire de recherche, rejoint bientôt par un jeune médecin, Géry Hers, qui avait déjà travaillé avec lui durant la guerre, et y appelle également plusieurs étudiants de valeur, tels que Jacques Berthet, Lucie Dupret (qui deviendra Mme Berthet), Henri Beaufay, Robert Wattiaux, Pierre Jacques et Pierre Baudhuin, qui, tous, feront une belle carrière par la suite.

Avec ce petit groupe, de Duve commence par focaliser ses efforts sur l’insuline, ainsi que sur le glucagon, une hormone antagoniste de la première, découverte dans les années vingt et qu’il redécouvre comme contaminant de certaines préparations commerciales d’insuline dont les effets paradoxaux sur le foie avaient retenu son attention. Première étape de la (p.167) recherche: caractériser une enzyme hépatique -la glucose-6phosphatase – dont les propriétés pourraient éclairer l’épineux problème de l’action de l’insuline. Le comportement de cette enzyme, au cours des tentatives faites pour la purifier, indique qu’elle est liée à une structure cellulaire. Et c’est ici que le hasard va jouer. Christian de Duve connaissait les travaux d’Albert Claude, rencontré à New York, sur le fractionnement cellulaire et décide d’utiliser les techniques de ce dernier pour identifier la structure en question. L’effort est rémunérateur: la glucose-6-phosphatase est liée à de petites particules auxquelles Claude a donné le nom de microsomes. Mais ce n’est pas tout. Un à-côté de la recherche révèle le phénomène inattendu de la « latence» de la phosphatase acide. Le phénomène est trop curieux pour rester sans explication. Ce sera le début d’une longue aventure qui éloignera de plus en plus les chercheurs du problème de l’insuline, auquel de Duve n’apportera jamais la solution dont il rêvait, pour les conduire dans le domaine nouveau de la biochimie subcellulaire inauguré par Albert Claude.

Pour ce qu’ils pensaient, au départ, n’être qu’une brève incursion dans ce domaine, les chercheurs se contentent d’adopter les techniques de Claude. Puis, poussés par leurs observations, ils perfectionneront progressivement ces techniques et iront même jusqu’à mettre au point de nouveaux instruments et de nouvelles approches expérimentales. De cette démarche naîtront deux découvertes importantes, d’abord celle des lysosomes, puis celle des peroxysomes, deux organites cellulaires qui s’avéreront remplir de multiples fonctions physiologiques et dont les anomalies rendent compte de nombreux états pathologiques.

C’est ainsi qu’à partir de 1950, de Duve se consacrera totalement à la biochimie subcellulaire, ce domaine nouveau dont il est un des pionniers avec Albert Claude et Georges Palade.

Il poursuit un double objectif: approfondir les connaissances en biologie fondamentale et en exploiter les découvertes les plus récentes pour améliorer la santé et le bien-être de l’homme.

Une activité inlassable

Nommé professeur au Rockefeller Institute de New York, (devenu plus tard Rockefeller University) en 1962, Christian de Duve partagera désormais son temps et la transmission de son savoir, avec une égale passion, entre les deux universités.

Aux États-Unis, il développe un autre centre de recherches, dans la même perspective que celui de Louvain, et qui deviendra tout aussi florissant, mais avec un programme qui lui sera propre. Les deux laboratoires travaillent en plein accord et sont complémentaires l’un de l’autre en de nombreux aspects.

Après avoir reçu en 1974, avec Albert Claude et Georges Palade, le Prix Nobel de Médecine, de Duve créera encore, sur le site de Bruxelles et avec l’appui de l’Université catholique de Louvain et de sa Facu1té de médecine, l’International Institute of Cellular and Molecular Pathology (lCP), dévolu à la recherche en biologie médicale et à ses applications pratiques. Il dirigera jusqu’en 1991 cet institut, qui porte désormais son nom.

Titu1aire de la chaire Franqui à l’Université de l’État à Gand, à l’Université libre de Bruxelles, à celle de Liège et aux Facultés de Namur, de Duve fut également professeur invité à Brisbane, en Australie, et à l’Albert Einstein College de New York. Il a publié, bien évidemment, de nombreuses communications, présidé des centres de recherche, participé aux comités de rédaction de différentes revues, à de mu1tiples conseils et comités scientifiques, il est membre d’éminentes sociétés, tant en Belgique qu’à l’étranger, et Docteur Honoris Causa auprès de dix-sept universités.

Outre le prestigieux prix Nobel de Médecine, Christian de Duve recevra encore bien d’autres prix, dont le prix Franqui en 1960, ainsi que de nombreuses et éminentes décorations et distinctions honorifiques.

En 1989, il est élevé au rang de vicomte par le Roi.

(p.169) Dans Une visite guidée de la cellule vivante, il résume brillamment sa vision de la cellule; dans Construire une cellule, il propose une théorie novatrice des origines de la vie; dans Poussière de Vie, il développe son analyse de toute l’histoire du vivant, couvrant quatre milliards d’années, et pose un certain nombre de questions philosophiques sur la signification de la vie et celle de l’espèce humaine dans l’Univers.

9 ALBERT CLAUDE

Prix Nobel de Médecine 1974

(p.173) Contrairement à ce qu’indiquent certaines publications, Albert Claude n’est pas né en 1899, mais bien un an plus tât.

C’est lui-même qui écrit textuellement dans une autobiographie, parue à Stockholm en 1975: « I was born in Belgium, in 1898. Longlier, my birthplace, is located in a high point of the Belgian Ardennes…» La vérité historique est souvent fragile

mais ici elle est indiscutablement rétablie par l’intéressé en personne. Il y a donc cent cinq ans que ce scientifique éminent naissait dans nos Ardennes.

(…) 1 La Libre Belgique, 23-8-99. On notera que l’Encyclopédie des Sciences, parue dans la collection Pochothèque, commet la même erreur en ce qui concerne la date de naissance d’Albert Claude. Et cet ouvrage de référence de préciser qu’il est cytologue américain d’origine luxembourgeoise… De même l’Encyclopoedia Universalis, Le Dictionnaire des Belges, paru chez Legrain en 1981, ainsi que le Dictionnaire d’histoire de Belgique, paru chez Didier Hatier, sous la direction du professeur Hervé Hasquin, indiquent tous 1898 comme année de naissance d’Albert Claude.

(p.176) Une enfance sous le signe de la souffrance

C’est au sein d’une humble famille ardennaise que naît Albert Claude, dans un village de quelques centaines d’habitants, ce Longlier dont il parle d’ailleurs avec une certaine fierté. Au Moyen Âge, c’était une place fortifiée et Pépin le Bref ya séjourné deux hivers, en 750 et en 763. C’est encore à Longlier que Charlemagne réunit une Haute Cour de Justice et signe le décret de son installation en 771. En 1050, la villa de Charlemagne devient un monastère. Plus tard, elle sera baptisée: « Ferme Charlemagne». La tour de Pépin le Bref, une nuit, lors d’un violent orage, s’écroula en même temps que les cloches de l’église. Albert Claude, qui avait grandi à l’ombre de cette tour, et dont la vie était scandée par le chant des cloches, en parle avec émotion et poésie. Quelques années plus tard, au début de la guerre 1914, la Villa Charlemagne et une partie du village, près de sa maison, brûlèrent dans un incendie. Le jeune Albert avait alors quinze ans.

La petite école où il avait fait ses premières années d’études primaires était située à un kilomètre de chez lui et des hameaux proches: c’était une simple chambre, éclairée de hautes fenêtres, au centre de laquelle trônait un poêle où un feu de bois et de charbon était alimenté par l’instituteur lui-même. Les sexes et les degrés étaient mélangés, et tous les cours étaient donnés en même temps, par un seul enseignant. En dépit de quoi les résultats s’avéraient excellents.

(p.177) Sa mère, Glaudice Watriquant, a quarante-cinq ans quand il naît, son père, quarante-trois. Il est le plus jeune de quatre enfants, il a deux frères et une sœur et suit de neuf ans le plus jeune. Toute son enfance se passe donc avec des personnes âgées et très âgées. Son père, un homme aimable et romantique, récitait volontiers du Lamartine ou du Victor Hugo et, lorsqu’il rentrait le soir à la maison, ses enfants lui demandaient de dire l’un ou l’autre poème ou de chanter une romance. (…)

(p.179) Il passera encore quelques années comme apprenti dans les ateliers d’Athus-Grivegnée, puis la guerre de 14-18 éclate: il s’engage dans le British Intelligence Service et sera déporté deux fois dans des camps de détention. Diverses distinctions lui seront attribuées: la British War Medal, la Médaille Interalliée, une citation à l’ordre du jour, signée par le Marshall Sir Douglas Haig et par Winston Churchill, qui était alors ministre de la Guerre, ainsi que la Croix des Déportés.

La recherche, rien que la recherche

Après la guerre, Claude, devenu dessinateur technique à l’usine qui l’occupait, se sent de plus en plus attiré par les études universitaires, en particulier la médecine, mais, ne possédant pas de diplôme d’humanités, il ne peut accéder à celles-ci. Il se tourne donc d’abord vers l’École des Mines, qui n’exigeait qu’un examen d’entrée, qu’il réussit en 1921.

Une année plus tard, une circulaire du ministère de la Défense nationale lui apprend que les personnes ayant participé à la guerre 1914-1918 dans les armées alliées peuvent être admises à l’université sans diplômes ni examens. Grâce à ce qu’il appellera « un petit miracle », il entre à l’université de Liège en 1922.

En six ans seulement, il obtient le diplôme de docteur en médecine mais, au cours de ses dernières années d’études déjà, il s’était senti attiré vers la recherche fondamentale. Après une vaine tentative d’isoler les granulations éosinophiles, dont la coloration l’avait captivé, il s’oriente vers l’étude du cancer, la terrible maladie qui avait emporté sa mère. Il décide d’étudier l’évolution des greffes hétérologues de cellules cancéreuses.

Encore jeune étudiant, il s’adresse directement à J. A. Murray, le directeur de l’Imperial Cancer Research Laboratories à Londres. Celui-ci lui envoie un échantillon du sarcome S-37 de la souris. Louis Delrez, professeur de chirurgie, lui aménage un (p.180) petit laboratoire dans sa clinique et l’anatomopathologiste Jean Firket lui fournira les moyens techniques nécessaires. Durant ses trois années de doctorat, le jeune Claude poursuit une étude minutieuse de cellules 5-37 transplantées dans le tissu sous-cutané de rats nouveau-nés et adultes et dans le cerveau de rats adultes. Suite à ces travaux, il obtient une bourse de voyage du gouvernement pour l’année académique 1928-1929. Dans le jury qui la lui attribue, on trouve les noms des professeurs Zunz, Van Ermengem, Malvoz, Hermans et Maisin.

Avec cette bourse, il se rend en Allemagne, d’abord à l’Institut für Krebsforschung de l’Université de Berlin. Il s’y fait remarquer – et remercier par la même occasion – en montrant que la théorie d’une transmission bactérienne du cancer, défendue par Blummenthal, le directeur de l’Institut, reposait sur une erreur expérimentale (présence de cellules tumorales à côté des bactéries inoffensives inoculées).

Il trouve refuge au Kaiser Wilhelm Institut, Dahlem, dont le directeur, le célèbre biochimiste Otto Warburg, vient d’inviter le pionnier danois de la culture de tissus, Albert Fisher, à y créer un laboratoire pour le développement de cette nouvelle technique. C’est ainsi que Claude arrivera à cultiver in vitro des cellules du sarcome 5-37.

Une véritable révolution en biologie cellulaire

Revenu de Berlin, et grâce à une bourse de la CRB Educational Fondation et à la recommandation du recteur de l’université de Liège, Léon Duesberg, il pourra se former à la culture des cellules à l’Institut Rockefeller à New York, dans le laboratoire de James B. Murphy, assistant de Rous, où il est accueilli dès 1929. Il travaillera avec Rous lui-même, qui avait découvert en 1911 l’agent ultra-filtrable, de nature encore très controversée à l’époque, qui cause le sarcome transmissible du poulet, et, avec Alexis Carrel (1873-1944), mondialement connu pour avoir rendu « éternelles» les cellules cardiaques d’un embryon de poulet, et auteur de L’homme cet inconnu, un

(p.181) ouvrage qui rencontra un succès considérable lors de sa parution en 1935, mais fort contesté aujourd’hui en raison des idées de l’auteur en matière d’eugénisme.

Il est utile de rappeler ici que c’est au physicien français Émile Henriot (1885-1961), qui, appelé par Jules Verschaffelt, fit toute sa carrière universitaire à l’Université libre de Bruxelles, que l’on doit les deux outils qui ont révolutionné la biologie cellulaire et joué un rôle essentiel en biologie moléculaire: le microscope électronique et l’ultracentrifugeuse. Henriot était parvenu, grâce à des efforts considérables, à se rendre maître de toutes les découvertes nouvelles faites durant la guerre de 14-18, en physique et en radioactivité. Cependant, ce modeste savant n’obtiendra jamais les crédits nécessaires pour améliorer son invention du microscope électronique, bien que la part qui lui revient, de ce fait, dans la naissance de la biologie moléculaire, soit primordiale.

Pendant une période extraordinairement féconde de douze années, Albert Claude dresse un bilan analytique, morphologique et biochimique des composantes cellulaires séparées, par centrifugation différentielle, sans destruction, mais après « ouverture» de la cellule. Le cytoplasme de la cellule normale révèle pour la première fois la nature, la composition chimique et la fonction enzymatique de ses organites constituants fondamentaux, restés jusqu’alors inconnus.

Ces premières recherches l’amènent à isoler et à caractériser l’agent du sarcome de Rous, un virus de nature ribonique. C’est en l’ étudiant qu’Albert Claude découvre des nucléoprotéines au niveau du réticulum endoplasmique, pas seulement dans les cellules infectées, mais également dans les cellules saines. La teneur en ARN augmente dans les tissus infectés, comme dans le sarcome de Rous, mais, à la différence de ce dernier, les granules des tissus gras se distinguent des granules des tissus sains par leur contenu en ADN, celui du virus.

Les tentatives effectuées par Claude pour isoler le supposé facteur viral le conduisent à développer la technique de l’ultra-centrifugation (p.182) différentielle, dans le but de séparer et de récupérer des constituants de broyats cellulaires selon leur taille et leur masse.

C’est une véritable révolution qui se produit au cours des années 1938-1945, lorsqu’il applique à la cellule ces techniques dont les principes avaient été conçus par Émile Henriot: la microscopie électronique et l’ultracentrifugation. C’est une mise au point de ces techniques qui permettra une utilisation réellement efficace du microscope électronique. Cet instrument avait déjà été utilisé, sous une forme rudimentaire, pour les besoins de la géologie. Avec son associé, Keith Porter, Claude le perfectionne et décrit à l’intérieur des cellules un entrelacs de membranes, connu aujourd’hui sous le nom de réseau endoplasmique, qui constitue, entre autres, le support fonctionnel d’une fraction des ribosomes cellulaires. Ce qui donnait une image toute nouvelle de la constitution interne de la cellule. Loin d’être un sac renfermant une bouillie informe, celle-ci apparaît comme un monde finement structuré, doté de compartiments propres. Quatre chercheurs, dirigés par Albert Claude, participent à ces recherches: deux morphologistes, K. Porter, déjà cité, et G. Palade, et deux biochimistes, G. Hogeboom et W. Schneider.

le microscope électronique: une technique performante

Avant Albert Claude, les chercheurs qui avaient essayé d’utiliser le microscope électronique pour l’étude de la cellule s’étaient trouvés face à une difficulté majeure: l’opacité aux électrons d’objets trop épais. Claude et Porter tourneront la difficulté en mettant au point un ultramicrotome, capable de débiter la cellule en coupes ultra-fines. La cellule devait auparavant être fixée. Les fixateurs cytologiques classiques, trop brutaux, ne pouvaient convenir.

Avec une inlassable patience, Albert Claude améliore progressivement les techniques de fixation et d’enrobage jusqu’àl’obtention d’images parfaites. Il met encore au point des tech(p.183) niques de coloration de coupes ultra-fines destinées à augmenter le contraste entre les divers organites de la cellule.

On peut affirmer que c’est grâce à l’ingéniosité et à la ténacité d’Albert Claude que la microscopie est devenue une technique quasi parfaite et qu’elle a bouleversé toutes les conceptions généralement admises sur la structure fine de la cellule. Beaucoup de cytologistes doutaient de l’existence réelle d’organites subcellulaires tels que les corps de Golgi ou même les mitochondries. Grâce aux travaux d’Albert Claude et de ses collaborateurs américains, on connaît maintenant avec précision l’ultrastructure du nucléole, de la membrane nucléaire, des mitochondries, des corps de Golgi, etc. De plus, sous sa direction, Porter et Palade ont découvert des structures intracellulaires dont personne n’imaginait l’existence, telle réticu

lum endoplasmique, un réseau de canalicules anastomosés qui permet le transport et la distribution de substances solubles à l’intérieur de la cellule. Ce réticulum est bordé, en tout ou en partie, par de petits granules ribonucléoprotéiques.

Ce sont les grains de Palade, plus fréquemment appelés aujourd’hui ribosomes. On sait maintenant que les ribosomes sont le siège de la synthèse des protéines.

Le microscope électronique, qui a établi un pont entre la biologie cellulaire et la biologie moléculaire, est devenu aussi un outil indispensable pour le cytologiste : il lui permet de voir les molécules d’ADN ou d’ARN, l’organisation de la chromatine en nucléosomes, la polymérisation des molécules de tubuline en microtubules, celle des molécules d’actine en microfilaments, etc.

La technique de Claude, pour l’isolement des organites intracellulaires par centrifugation différentielle, a pu alors être portée à un haut degré de perfection par Christian de Duve et ses collaborateurs de l’Université de Louvain, particulièrement J. Berthet et H. Beaufay, ce qui leur a permis d’isoler d’autres particules. Un exemple: il est devenu évident qu’un fonctionnement imparfait des lysosomes intervient dans la pathogénie de nombreuses maladies et dans le vieillissement cellulaire.

(p.184) Désormais, l’important Institut de Pathologie cellulaire et moléculaire, fondé par Christian de Duve à l’Université de Louvain, s’attache à l’étude de type strictement fondamental sur les lysosomes jusqu’à la cancérologie et la lutte contre les trypanosomes.

Rarement, un prix tel que le prix Nobel de Physiologie et de Médecine, attribué en 1974 conjointement à Albert Claude, à son élève George Palade de l’Université Rockefeller et à Christian de Duve, aura été autant justifié.

La Belgique, mère ingrate de nos savants

Mais, comme l’observe si bien Jean Brachet, pourquoi les travaux fondamentaux d’Albert Claude ont-ils été réalisés aux États- Unis et non pas en Belgique? Pourquoi les moyens financiers nécessaires n’ont-ils pas été trouvés chez nous pour permettre de mener à sa perfection l’ œuvre entamée par Émile Henriot? La guerre de 40-45 ne répond que partiellement à cette question.

En effet, la Belgique est restée curieusement à l’écart du torrent qui conduisait impétueusement à la naissance de la biologie moléculaire. Il n’est pas facile d’en discerner les raisons. Cependant, les biologistes belges étaient conscients de l’importance des chromosomes depuis les travaux d’Édouard Van Beneden sur la méiose, ceux de Jean-Baptiste Carnoy sur l’oogénèse, ceux de Hans de Winiwarter sur les chromosomes humains. En fait, les bases cytologiques de la théorie chromosomiale de l’hérédité ont, dans une très grande mesure, été découvertes en Belgique. Et, à l’autre bout de l’échelle biologique, Jules Bordet et surtout André Gratia furent les pionniers de l’étude des bactériophages. Pourquoi ne nous sommes-nous pas trouvés en bonne place parmi les créateurs de la biologie moléculaire? Pourquoi était-il quasi impossible, entre 1925 et

1930, de trouver un laboratoire capable de former un jeune chercheur en biochimie? C’est à cause de cette carence qu’Albert Claude, comme son condisciple Marcel Florkin, durent se rendre à l’étranger pour mener à bien leurs recherches.

(p.185) La Belgique est, hélas!, coutumière du fait. En 1960, n’a-t-elle pas laissé partir vers les États-Unis d’éminents compatriotes qui avaient réalisé au Congo des recherches menant à des découvertes remarquables dans tous les domaines de la science, sans chercher à les retenir en mettant à leur disposition des moyens suffisants?

Le retour au pays

En collaboration avec son élève Keith Porter et le physicien Ernest Fullam, attaché au laboratoire industriel qui possédait le seul microscope électronique de la ville de New York, Claude publie un modeste résumé de ses travaux dans deux communications fondamentales en 1945-1946, parues dans le Journal of Experimental Medicine, qui jetaient les bases de la biologie cellulaire: «A study of tissue culture cells by electron microscopy» et «Practionation of mammalian liver cells by differential centrifugation ». D’autre part, il a décrit aussi la séparation de grains de mélanine, de fIlaments de chromatine, de grains de zymogène. On lui doit encore des études sur « le facteur dispersant ». Enfin, il identifie ce facteur – qui favorise l’invasion de tissus par le virus de la vaccine en augmentant leur perméabilité – comme étant une protéine douée d’activité « mucolytique » que l’on connaîtra plus tard sous le nom d’hyaluronidase.

Albert Claude est rappelé en Belgique en 1949 par la reine mère Élisabeth et accepte le poste de directeur de l’Institut Jules Bordet, centre des tumeurs de l’Université libre de Bruxelles. Ille transforme, en quelques années, en une institution pilote intégrée du continent européen pour le diagnostic et le traitement du cancer.

Nommé professeur à l’Université libre de Bruxelles, il quitte Bordet en 1970. Il enseignera aussi à la Rockefeller University à New York et dirigera le Laboratoire de Biologie cellulaire et de Cancérologie à l’Université catholique de Louvain.

Albert Claude préférait travailler seul, aidé uniquement par ses précieux techniciens: il n’a pas eu de nombreux élèves. Sa (p.186) personnalité exceptionnelle, son caractère peu communicatif, même dans le travail, donnaient rarement l’occasion d’un contact privilégié. Mais lorsque cela se présentait, il savait accueillir dans son vaste univers culturel et scientifique celui qui avait osé frapper à sa porte et, malgré son tempérament réservé, être sociable et s’ouvrir à tous les courants contemporains: le peintre Diego Rivera (1886-1957) et le compositeur Edgar Varèse ( 1883-1965) comptaient parmi ses amis. Admirateur du peintre Paul Delvaux (1897-1994) comme du savant Jules Bordet (1870-1961), il eut à cœur de commander à l’artiste un portrait de ce dernier pour en faire don à l’Institut Bordet.

À New York, il fréquentait les salons intellectuels, où il rencontra Julia Tiffany Gilder, d’une famille aristocratique qui comptait de nombreux écrivains, poètes et critiques littéraires. De son bref mariage avec Julia Gilder (1935-1938), il eut une fille, Philippa, qui le suivra dans la carrière scientifique et se formera à la microscopie électronique sous la direction d’un élève de Porter, Léa Peachy. Avec son mari, le physiologiste britannique Anthony 0. W. Stretton, Philippa Claude est attachée à l’Université du Wisconsin. Ils n’auront pas d’enfants. D’autre part, Albert Claude, on le sait, avait deux frères, Léon et Jules, et une sœur, Léontine, qui ne se sont jamais mariés et auxquels il était très attaché. Sa sœur vécut longtemps avec lui, à New York et à Bruxelles, et tenait son ménage. Son frère Jules a également habité de longues années avec lui.

Un homme discret, sensible, non conformiste

Lors d’une séance d’hommage organisée en l’honneur d’Albert Claude le 23 mai 1972, à l’occasion de son éméritat, Mareel Florkin (1900-1979), biochimiste et auteur d’une monumentale Histoire de la biochimie, par ailleurs inachevée, disait: « Il doit son goût de la solitude, comme son mépris des luxes superflus, à son enfance ardennaise, dont il aime évoquer le cadre marqué par « les bleus des myrtilles et de l’ardoise, le (p.187) bleu-vert des sapins, nouveaux venus parmi les chênes, le bleu-gris des ciels couverts, mais aussi dans le plein été, par les eaux claires et les nuits noires sur la voie lactée ». Au fait d’avoir échappé au façonnage des pédants, il doit sa passion à toutes les présences, même peu classiques, de la beauté, sa tolérance, son non-conformisme rafraîchissant, son attitude libre, candide devant le monde et les hommes, son mépris à l’égard des pratiques extérieures, des éloquences creuses, des tabous et des pompes académiques ou autres… »

Attaché tour à tour aux trois grandes universités francophones de Belgique, un cas sans doute unique, Claude a cependant passé à l’étranger la partie la plus créatrice de sa vie.

Après 1974, il se retirera graduellement de la vie scientifique

et publique active et, pendant le week-end de la Pentecôte 1983, disparaîtra dans la discrétion, laissant à l’humanité l’héritage de découvertes qui ont changé définitivement le visage de la recherche et ouvert la porte à tous les possibles.

10 ILYA PRIGOGINE

Prix Nobel de Chimie 1977

(p.196) Avec Bergson et 1’« Évolution créatrice »

Nous l’avons dit: la formation humaniste d’Ilya Prigogine a toujours influencé la pensée du futur Prix Nobel. Il se posait d’ailleurs la question de savoir si c’est au grand philosophe Bergson ou à la présence à Bruxelles d’une brillante école de biologie qu’il devait cette inclination à croire que les êtres vivants nous fournissent des exemples frappants de systèmes hautement organisés où, en même temps, les phénomènes irréversibles jouent un rôle essentiel.

Ce sont ces rapprochements, assez vagues à l’origine, qui ont largement contribué ensuite à l’élaboration, en 1945, du théorème de production d’entropie minimum, applicable aux états stationnaires de non-équilibre. Ce théorème rend compte, d’une manière très directe, de l’analogie entre la stabilité des états d’équilibre thermodynamique et la stabilité des systèmes biologiques, exprimée par le concept d’ « homéostasie» de Claude Bernard.

En collaboration avec J. M. Wiame, Prigogine appliquera immédiatement ce théorème à la discussion de quelques problèmes importants de biologie et, en particulier, à l’énergétique de l’évolution embryologique.

« Loin de l’équilibre apparaissent de nouvelles structures, expliquait Prigogine. On dirait que, si on pousse un système physique et chimique loin de l’équilibre, il crée de nouvelles méthodes de dissipation », et il ajoutait: « Un être vivant, une ville, sont ainsi des structures dissipatives: ils ne vivent que grâce à leur interaction avec le monde extérieur. »

Malgré son caractère fragmentaire, la thermodynamique linéaire avait déjà conduit à des applications nombreuses, ce (p.197) qui incitera le jeune chercheur à l’étendre à des situations plus générales. Ces problèmes les préoccuperont, lui et ses collaborateurs, pendant près de vingt ans, entre 1947 et 1967, pour aboutir finalement à la notion de « structure dissipative ».

Ce sera toujours une des caractéristiques du travail scientifique de Prigogine que les problèmes qu’il étudie mûrissent lentement, progressant par à-coups, et qu’un échange d’idées avec ses collègues et collaborateurs devient alors indispensable. Il soulignait que, en particulier, l’enthousiasme et l’originalité de pensée de son collègue Paul Glansdorff ont joué un rôle particulièrement important dans le développement de ses travaux.

Leur collaboration devait donner naissance à un critère général d’évolution, applicable à grande distance de l’équilibre dans la région non linéaire, donc au-delà du domaine de validité du théorème du minimum de production d’entropie. Le concept des structures dissipatives qui en découlait ouvrait une nouvelle phase dans la recherche.