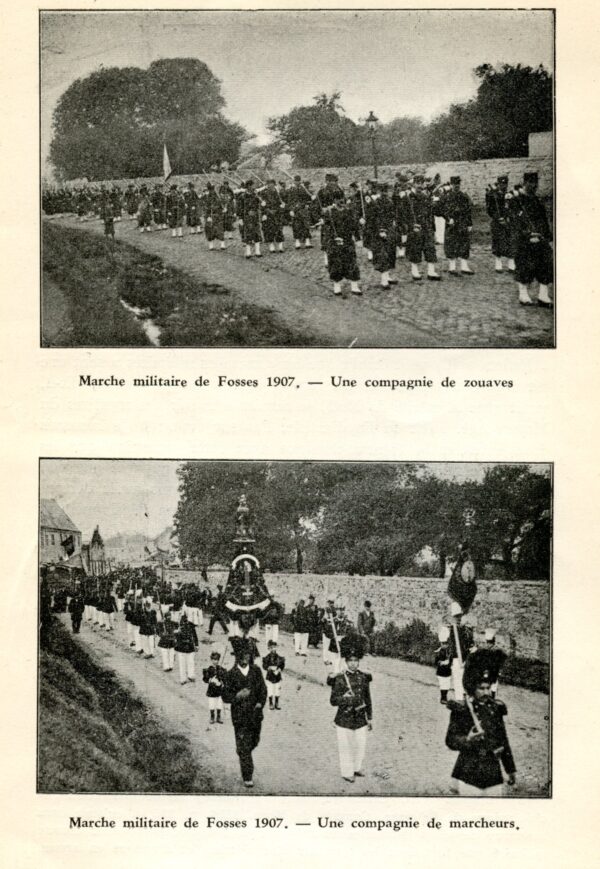

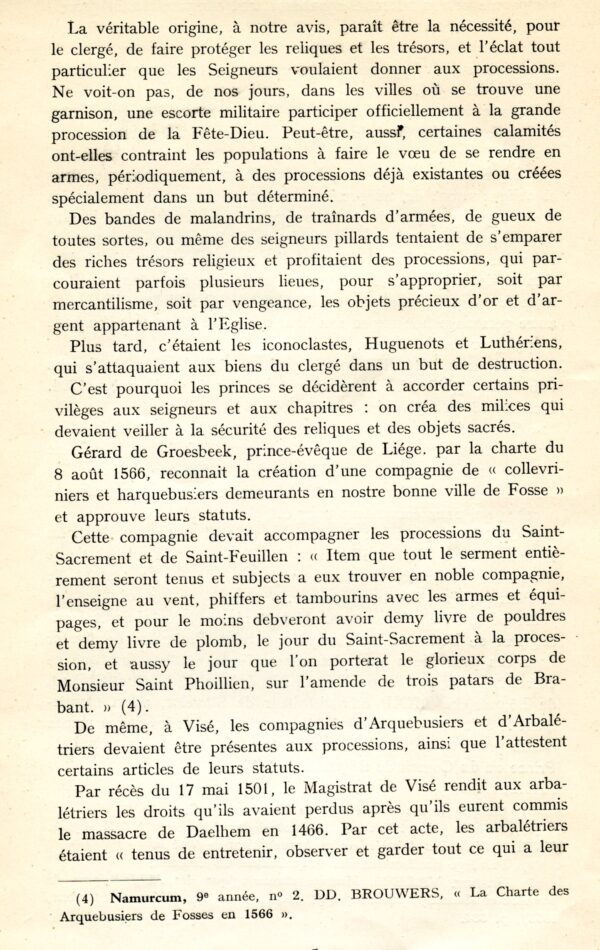

Marches folkloriques de l'Entre-Sambre-et-Meuse / Généralités

PLAN

1 Origine

2 Composition

3 Aspect musical

4 Documents

Origine

D’abord, que signifie le mot marche dans la bouche des gens du pays, qui traduisent en wallon marcher, pris dans le sens ordinaire, par ro(u)ter, tandis que, dans le sens spécial où nous l’entendons, « marcher » se dit mârcher et que celui qui participe à la marche est un mârcheû ?

Une marche est un cortège, un défilé. Une procession est une marche solennelle d’un caractère religieux. C’est bien dans ce sens que le mot est employé la première fois que nous le rencontrons ; « tous confrères seront obligés à la marche de la feste Dieu… » (Visé, 11 août 1611). Et c’est aussi dans ce sens que J. Borgnet écrit : La marche est ouverte par les deux grands serments …

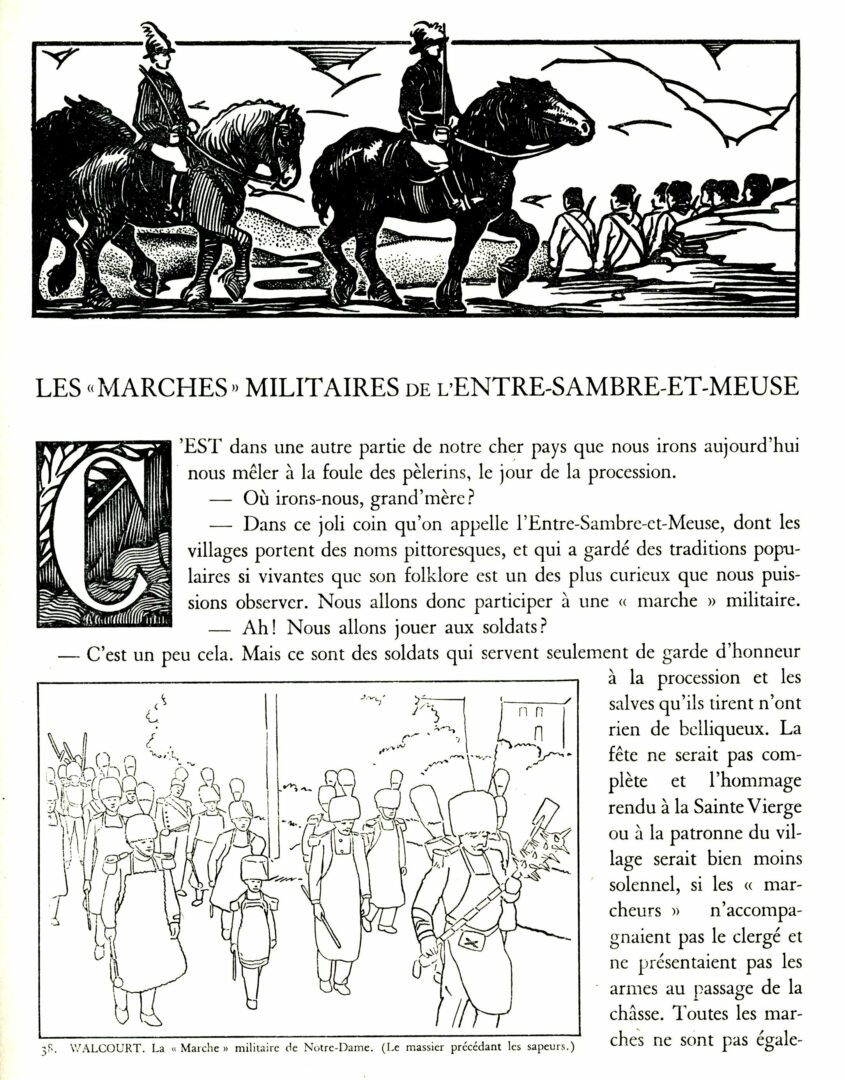

Dans 1’Entre-Sambre-et-Meuse, actuellement, mârcher a un sens plus restreint et particulier : c’est occuper un poste quelconque dans une compagnie de marcheurs. La marche , c’est une ou plusieurs compagnies de soldats improvisés,conscients du rôle qu’ils jouent, car, à leurs yeux, il n’y a pas de manière plus parfaite de rendre les honneurs.

(Cécile Vandenbyvang, Approche de certaines manifestations folkloriques, Inst. de Musique d’Eglise et de Pédagogie musicale, Namur, Mémoire, 1988, p.46)

» En 1928, le doyen de Fosse – l’ abbé Jos Crépin – attribua l’ origine des Marches « à la nécessité d’ être à même de défendre le Saint-Sacrement ou les Reliques des Saints contre une explosion du fanatisme protestant et, notamment, contre les coups de mains des bandes de Huguenots français qui parcouraient notre région et ne reculaient pas devant d’ odieux sacrilèges. »

» Effectivement, en 1568, sous la conduite du Sire de Genlis, les Huguenots se livrèrent, à Fosse, à un pillage monstrueux les 18 et 19 octobre. »

(Maurice Chapelle, Roger Angot, Les processions et la marche militaire de Saint-Feuillen à Fosses-la-Ville, s.d., p.43)

“On “marchera” dans toutes les circonstances solennelles de la vie villageoise: à l’occasion de la procession de la Fête-Dieu, du pèlerinage au saint patron, en l’honneur des jubilaires de 50 ans de mariage, à l’occasion de la bénédiction des cloches, etc.”

(Joseph Roland, Les “marches” militaires de l’ESM, EMVW, TV, 57-58, 1950, p.258-259)

2 Composition

La structure de ces groupes armés et costumés ne change guère d’un village à l’autre. Seules, quelques variantes mineures les modifient de temps en temps pour mettre en exergue l’un ou l’autre peloton. Mais, au départ, la compagnie-type se présente d’une façon presque immuable.

En tête vient le sergent-sapeur portant une masse d’armes, parfois un louchet ou, naguère encore, une énorme scie. Dans les marches de tradition napoléonienne, il est suivi de sapeurs barbus tenant en main une hache. C’est la « saperie ». Puis, vient la batterie. Conduite par le tambour-major dirigeant son monde à l’aide d’une canne, elle comprend d’ordinaire un fifre et cinq ou six tambours. Juste après elle se place habituellement la fanfare. Jadis, presque chaque localité possédait une société musicale qui s’intégrait ainsi dans la procession. Mais aujourd’hui, ces société se raréfient de plus en plus et l’élément musical tend à disparaître (…).

Plus tard, sont apparues des compagnies bourgeoises, des milices rurales et des associations de jeunesse lorsqu’elles devaient parader dans un cortège. Celles-là prirent très tôt l’habitude de louer des défroques.

Au XVIIIe siècle, les processions tendent à devenir des cavalcades ou des mascarades.

Aujourd’hui, et depuis la renaissance de la coutume au XIXe siècle, ce sont les uniformes français de l’armée de Napoléon les plus caractéristiques de nos marches.

Les fusils sont de modèles variés. Depuis 1914, rares sont les anciens authentiques : tromblons trapus, en usage vers 1800, ou fusils à percussion d’avant 1870, que l’on conservait avec soin et qu’on se passait d’une génération à l’autre comme un legs précieux. Aujourd’hui, les préférences vont toujours à ces modèles archaïques qu’on charge par la gueule et qu’on bourre à l’aide d’une baguette. Quelques marcheurs se contentent d’unfasil de chasse, d’une carabine ou même d’un fusil de guerre transformé, mais le vrai marcheur n’hésite pas à faire fabriquer un fusil de modèle ancien. Les fusils ne se louent pas, il peuvent se prêter entre amis ; au besoin l’officier cherche l’arme qui manquerait à l’un de ses hommes. Pendant la guerre, on les a cachés, mais on en a livré un certain nombre à l’autorité occupante et d’autres furent abîmés par l’humidité.

(Cécile Vandenbyvang, Approche de certaines manifestations folkloriques, Inst. de Musique d’Eglise et de Pédagogie musicale, Namur, Mémoire, 1988, pp.48-50)

3 Aspect musical

La magie des couleurs et des mouvements confèrent aux marches une poésie visuelle toujours prenante. Mais l’élément sonore leur apporte un supplément d’âme. Cuivres, tambours et décharges rythment sans fin le déploiement des compagnies ; sans ces cadences souvent primitives et naïves, il manquerait aux cortèges l’ambiance de fête et de solennité bon enfant qu’on retrouve dans chaque défile d’Entre-Sambre-et-Meuse.

De tout temps, d’ailleurs, les rythmes et les thèmes musicaux ont été mêlés aux parades militaires ou religieuses pour leur donner un plus grand apparat. L’examen des archives atteste ainsi la présence régulière dans les processions et les escortes d’honneur de musiciens et de tambourinaires dès (p.51) le XVIIe siècle.

Au fil du temps, des modifications sont intervenues dans l’appareil musical des compagnies. Des instruments ont été abandonnés ; d’autres en revanche, se sont imposés davantage. Ainsi, en souvenir sans doute des rythmes ayant ponctué longtemps les victoires napoléoniennes, les tambours ont survécu. De nos jours, ils fournissent essentiellement, avec les fifres, l’élément sonore des marches.

Chaque compagnie donc, est accompagnée d’une batterie composée d’au moins quatre tambours et d’un fifre. Cette batterie, commandée par un tambour-major s’inclut ordinairement entre la saperie et les grenadiers. Inlassablement, fifre et tambours dialoguent sur des rythmes à deux temps qui entraînent les marcheurs et règlent leur progression.

Les instruments en usage en Sambre-et-Meuse ont leurs caractéristiques propres.

Le fifre émet un son criard. C’est un simple tube ordinairement percé de six trous. Il se joue à la manière d’une flûte traversière (cf. la belle peinture de Manet reproduisant un joueur de fifre). En métal ou en bois, il est rarement muni d’une clef. Quelques comas altèrent souvent la justesse de son cri, ce qui lui donne un petit côté champêtre et primitif très particulier. Il a éclipsé les autres instruments qui se conjuguaient autrefois aux tambours : violons, hautbois et trompettes. Quelques fanfares et harmonies escortent aujourd’ hui les marches lors des rentrées solennelles mais elles ne constituent pas « l’âme de la marche » au même titre que les « batteries ».

Les joueurs de fifre d’Entre-Sambre-et-Meuse sont souvent des autodidactes ayant peu ou prou de formation musicale. Ils sont initiés auditivement par un vétéran dont ils deviennent vite les émules. Les thèmes primitifs qu’ils sifflent proviennent pour la plupart du répertoire des troupes impériales d’avant Waterloo ou de l’armée d’occupation des Pays-Bas (1815-1830). Ces thèmes n’ont guère été transcrits et, seules, quelques notations assez rudimentaires existent auxquelles les fifres ne se réfèrent qu’exceptionnellement.

Beaucoup préfèrent copier d’abord leur modèle puis, devenus maîtres de leur jeu, adjoindre au leitmotiv initial des fioritures et arabesques personnelles. C’est alors une incessante gambade de trilles joyeux ou d’arpèges plaintifs qui s’imbriquent dans la ligne mélodique habituelle. On peut suivre ainsi, mêlées aux thèmes, les variations jubilantes, souvent naïves quoique inspirées. Les fifres conversent de la sorte avec les tambours, s’échappent entre les ra et les fia, par rapides envols, puis reviennent, juste au bon moment, s’inclure dans un roulement ou peupler un silence de leurs cabrioles et de leurs pirouettes. Cette transmission des pièces du répertoire régional s’effectue ainsi depuis près de deux siècles, comme se perpétuent d’ailleurs les rythmes du tambour .

Cet instrument à percussion a une longue histoire. Si aucun monument graphique ou lapidaire n’indique qu’il ait été connu des Grecs ou des Romains, quelques peintures à fresques retrouvées à Pompéi et à Herculanum représentent cependant des bacchantes jouant d’une espèce de tambour basque en bronze. Les Chinois, en revanche, l’employaient depuis la plus haute antiquité. Le tambour militaire semble avoir été introduit en Europe par la Sarrasins. Il est pratiqué dans 1’Entre-Sambre-et-Meuse depuis le XVe siècle sous sa forme primitive : long fût et absence de « timbre ». Au cours des siècles, la hauteur de l’instrument a progressivement diminué pour atteindre aujourd’hui une quarantaine de centimètres (même dimension que son diamètre).

Le tambour couramment utilisé par les batteries d’Entre-Sambre-et-Meuse se compose d’un fût cylindrique en cuivre poli, clos de part et d’autre par des peaux. Celles-ci maintenues en place par des cercles de bois qui les sertissent, proviennent de veaux mort-nés ou de chèvres « mal-venues ». Celle du dessus est dite « peau de batterie », l’autre, « peau de timbre ». Elles sont tendues à volonté par le jeu d’onze curseurs en cuir coulissant sur une corde zigzaguant de base à base. Cette corde, à six torons, est longue de treize mètres environ. La tonalité du tambour dépend de la tension de ses (p.53) peaux tandis que sa sonorité est accentuée au moyen d’un « timbre », double boyau fortement tendu sur la peau inférieure et dont on règle à volonté la tension grâce à un mécanisme très simple coulissant sous un pontet latéral.

Les baguettes ou « maquettes » sont souvent en bois d’ébène. Leur extrémité se termine en forme d’olive. Le tambour s’attache à un baudrier de cuir porté en bandoulière. Une plaque cuivrée rivée sur le collier peut recevoir les baguettes dans deux douilles.

A première vue, la technique du tambourinaire paraît simple. En réalité, l’apprentissage de l’instrument nécessite plusieurs années d’exercices réguliers. Si les coups habituels sont assez vite connus, les roulements et les battements « redoublés » ne sont réussis que par les meilleurs.

Comme pour le fifre, toutes les sonneries de tambours qu’on entend lors des marches se transmettent quasi uniquement par tradition auriculaire. Des vétérans fondent, dé-ci dé-là, des « écoles » et inculquent leur « science » à de jeunes recrues qui, à leur tour, légueront à d’autres les rythmes de l’héritage. Ainsi, le répertoire codifié par l’usage est connu de toutes les batteries. Rares sont les variantes.

Une enquête réalisée en 1973 auprès du fifre Robert Simons de Gerpinnes nous a permis de dénombrer 42 airs traditionnels. La plupart remontent à la période 1800-1815, certains appelés « hollandaises » sont attribués à un certain RAUSCHER, Allemand vivant aux Pays-Bas au début du XIXe siècle dont nous ignorons tout ; d’autres sont les héritiers directs des marches françaises du Premier Empire ; d’autres enfin sont des compositions plus récentes dues à des exécutants illustres, fifres ou maîtres-tambours. Seules quelques mélodies telles le Réveil – semblable à l’Aubade matinale des fifres de Binche – ou le Rigodon paraissent antérieures au XIXe siècle mais, comme pour toute tradition orale savante, il est malaisé d’émettre des hypothèses sur leurs origines géographique et historique.

Plus récemment, des batteries ont remis à l’honneur l’accompagnement rythmé de certains chants de route : « Cadet Rousselle », « Marie trempe ton pain », « Joli tambour », « Bon voyage, Monsieur Dumolet », « Vive d’Jean-d’Jean »…

Dans les villages, d’ailleurs, cela ne s’arrête guère. Durant les mois d’hiver, les jeunes tambours s’initient aux premiers maniements des baguettes. Cela va des « pa-pa »-« ma-man » interminablement battus par la main gauche puis par la droite (pour « délier » les poignets ) aux premières marches encore hésitantes que l’instructeur codifie à sa manière :

pra flabada fa fla pra pla pra fla flabadabada fla fla flabada pra flabada fla fla… (sic)

Bientôt, cette sonnerie, aussi énigmatique qu’un poème lettriste, prend forme et, malgré les incorrections, dénoue peu à peu sa rythmique et son mouvement. Le néophyte s’en grise et le répète dès lors inlassablement. D’autre part, dès les premiers beaux jours, les batteries de vétérans se reconstituent à l’initiative des meilleurs. Ces groupes, auxquels se joindront les jeunes éléments locaux ont leurs habitudes. Formés de mercenaires à gages, ils répondent aux sollicitations des tambours-majors qui désirent obtenir leurs services et devront, pour ce faire, leur assurer le gîte et le couvert lors des prestations.

Ainsi, de marche en marche, rencontre-t-on régulièrement mêmes tambourinaires et mêmes fifres. Ils constituent d’infatigables équipes que ne rebutent pas les tâches souvent très longues que leur imposent les variantes émaillant les horaires réglementés par les us et coutumes.

La formation musicale obéit à son chef qui suit avec attention les ordres du tambour-major. Sitôt que s’arrêtent les tambours, les musiciens entament une marche.

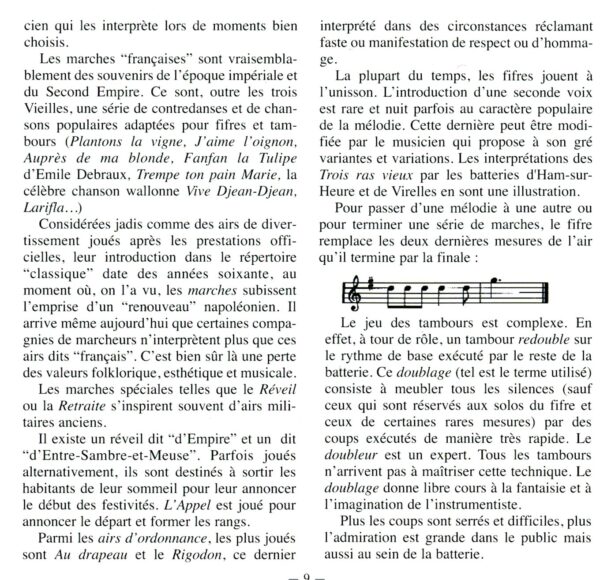

Une marche comporte 32 mesures mais la possibilité d’effectuer ou non telle ou telle reprise dépend du fifre qui, avec la complicité du premier – tambour, imprime d’ailleurs la cadence à l’ensemble de la batterie. C’est aussi au fifre plus qu’au tambour-major qu’incombé le choix et la succession des marches. « C’est lui qui d’un clin d’oeil, d’un geste de la tête, propose les changements de thèmes demandés par un mouvement de la canne du major. A chaque fois, sans aucun flottement, les baguettes balaient la peau, rebondissant selon l’invite, pétillant sur un jeu de roulements sans fin recommencés »

Il est vrai que l’ordonnance et la discipline des batteries de 1’Entre-Sambre-et-Meuse constituent un spectacle étonnant : le sérieux et la gravité y sont remarquables, comme si fifres et tambours avaient conscience d’accomplir là un rite séculaire dont ils sont les derniers héritiers.

(Cécile Vandenbyvang, Approche de certaines manifestations folkloriques, Inst. de Musique d’Eglise et de Pédagogie musicale, Namur, Mémoire, 1988, p.48-55)

Pierre-Jean Foulon, Les batteries et les fanfares, présentation d’un CD,ESM, 1994

4 Documents

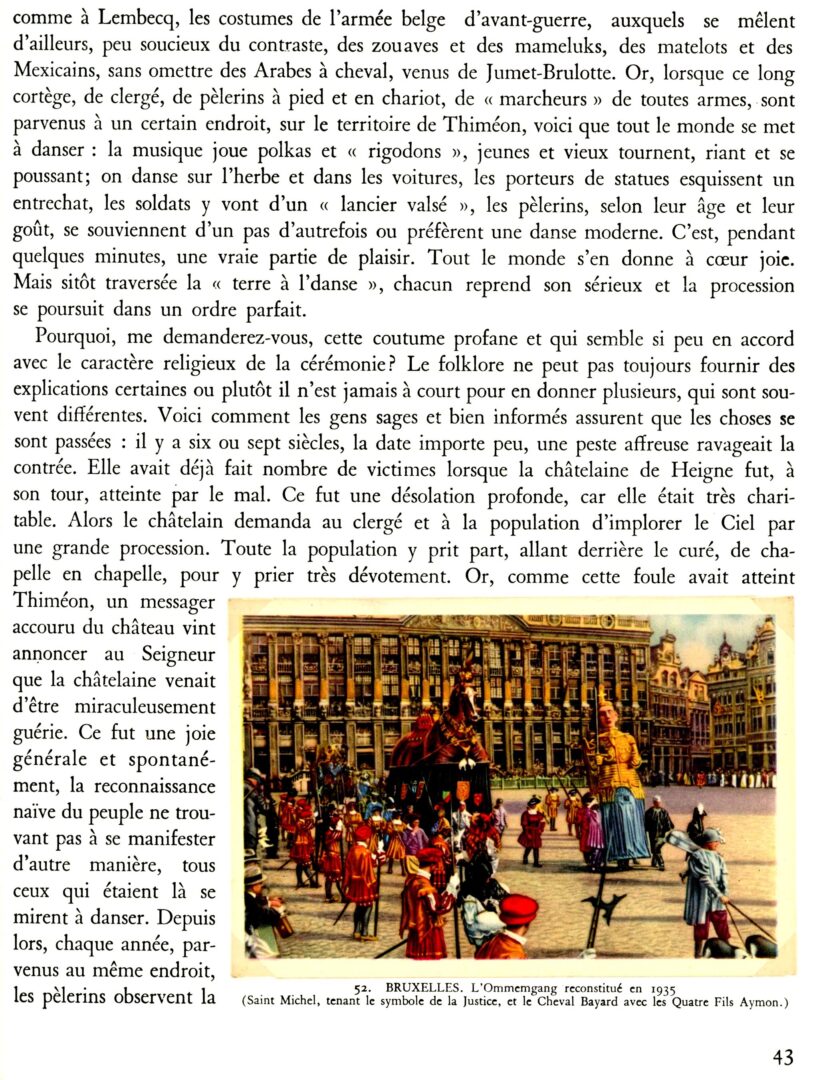

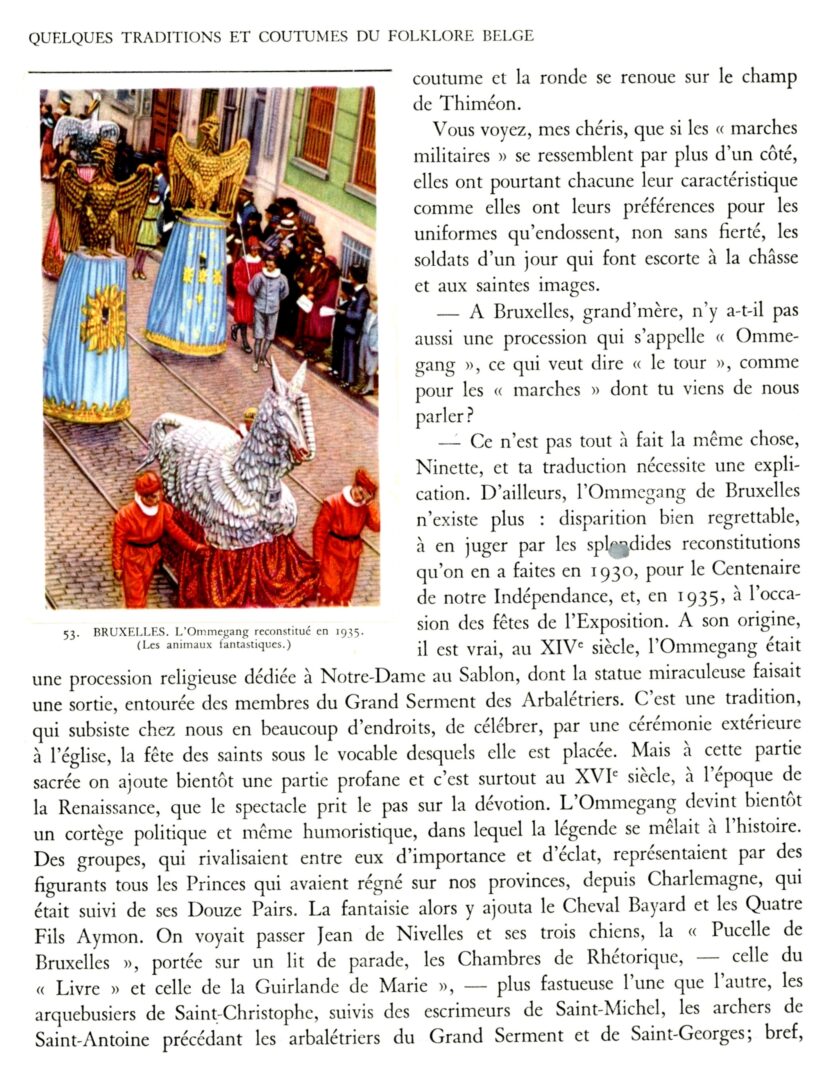

Albert Marinus, Le folklore belge, T1, Les éditions historiques, Bruxelles, s.d. (± années 1930)

LES MARCHES DE SAMBRE ET MEUSE

(p.127) Les grandes processions de l’Entre Sambre et Meuse se caractérisent par des manifestations folkloriques du plus haut intérêt, qui en constituent un des grands attraits et qui ne peuvent manquer de soulever la curiosité. En toute circonstance, dans ces cérémonies essentiellement religieuses, faisons bien le départ de la religion et de la fantaisie populaire. Ce qui concerne la liturgie appartient à un domaine distinct du nôtre et nous n’avons pas à nous en occuper ici. Mais la partie proprement folklorique vient si étroitement s’y insérer qu’il ne nous est pas possible de décrire une « marche » de l’Entre Sambre et Meuse sans narrer tout au moins les phénomènes d’ordre cultuel qui en sont la raison d’être. Ces démonstrations en dehors des exigences rituéliques et qui gravitent en quelque sorte en marge de la religion proprement dite témoignent néanmoins de la foi de la population et contribuent à l’affermir, à l’entretenir dans l’esprit du peuple. Ce dernier ne distingue pas les exigences de sa religion et ce qu’il y ajoute de personnel ou de particulier. Il est certain que les processions de l’Entre Sambre et Meuse auraient lieu même si elles n’étaient pas encadrées de troupes militaires occasionnelles et fantaisistes ; il est probable de même que ces processions avaient lieu déjà avant que cet usage ne fit son apparition.

Mais cette coutume s’est ancrée avec une telle puissance que l’on essayerait en vain de la déraciner. Quand le clergé a tenté de modifier l’usage, de le supprimer, il s’est heurté à de telles résistances, à de telles manifestations d’hostilité, qu’il a dû finir par renoncer à ses projets et à s’accommoder d’une exigence de l’opinion publique.

En 1847, le curé de Biesmerée, « un homme maladif et morose ennemi de la foule et du bruit » nous dit Félix Rousseau, voulut supprimer la marche de Saint Pierre. Il y eut des manifestations suivies de violences qui eurent leur épilogue au tribunal de Dinant. Le curé fut changé de paroisse, mais l’évêque maintint la décision de suppression. Il faut noter que nous sommes à l’époque où on s’efforce en Belgique d’éliminer de toutes les démonstrations religieuses ce qui n’est pas strictement rituélique. La vague d’anticléricalisme qui déferlait sur l’Europe depuis plusieurs lustres s’appuyait sur beaucoup de ces « à côtés » populaires dans le but de ridiculiser la religion. On en était à une période d’épuration. C’est l’époque où dans d’autres villes, on exclut des processions les (p.128) géants et les bêtes qui y avaient toujours figuré. De même que dans ces villes l’exclusion ne fut pas ratifiée par le public qui fit sortir ses géants avant ou après le cortège religieux, de même les habitants de Biesmerée maintinrent leur compagnie et se rendirent à toutes les processions des environs. Le nouveau curé de Biesmerée, qui avait été lui-même un « marcheur » dans son jeune temps, et qui s’était costumé en mameluk, devint un objet d’exécration. On tira même un coup de fusil contre son presbytère; la gendarmerie s’en mêla de nouveau. Il y eut une enquête, personne ne parla, le coupable resta inconnu et le curé quitta la commune. Les Biesmerois se mirent à faire la marche sans le clergé. Ils s’emparèrent de la statue de St Pierre et firent le tour habituel. L’évêque jeta l’interdit sur la commune, c’est-à-dire que les habitants ne furent plus reçus aux sacrements. Un « marcheur » étant venu à mourir les Biesmerois forcèrent la porte de l’Eglise, y introduisirent le corps et récitèrent les prières des morts sans clergé. Après quoi, ils menacèrent de se faire protestants. L’autorité épiscopale vint à composition, et après vingt huit ans de ténacité de part et d’autre, la marche fut rétablie.

Des conflits similaires se sont produits à Praire, Yves-Gomezée, Pry, Vitrival, Chastrès, car l’évêque de Namur persistait dans sa volonté d’exclure des processions ces éléments militaires. Il faut convenir que cette décision n’était pas sans pertinence, car, d’une part, ces compagnies avant et après la cérémonie, ne se comportaient pas toujours dignement et leurs préparatifs, autant que les stations dans les cabarets de la contrée manquaient souvent de dignité. On y jouait un peu trop le soudard et le reître en des séances de beuveries et de licences diverses ; si bien que la journée finie et parfois la nuit aussi, le soudard était devenu soulard. D’autre part, la politique se mêlait de ces affaires, et des luttes électorales se firent sur le terrain de la participation ou de la non participation des compagnies aux processions. Il y avait dans certaines communes des compagnies catholiques et libérales concurrentes et rivales.

Dans toutes les localités ouïes marches étaient supprimées, les compagnies les faisaient sans le clergé. A Chastrès, ils en vinrent même à parler d’acheter de leurs deniers une statue de Saint Roch pour remplacer celle que le curé se refusait à leur donner.

Ajoutons que ces « marches » sans clergé, ne constituèrent jamais, contrairement à ce que l’on a dit, des parodies de la religion, car les compagnies suivirent toujours ces processions avec respect et dignité.

Si, depuis la guerre, certaines marches n’ont pas été rétablies d’autres ont au contraire repris de l’importance. Le conflit s’est aplani, le clergé ayant compris que le mieux à faire, était de tâcher d’user de son influence pour garder de l’ordre et de la dignité dans ces démonstrations.

(p.129) Cela montre que les faits folkloriques, s’ils ont certes des attaches dans le passé, si leur raison d’être nous apparaît parfois aujourd’hui comme un anachronisme, ils n’en sont pas moins des phénomènes vivants dont l’étude doit se poursuivre autant dans l’observation de la réalité actuelle que dans son évolution historique.

Si les « marcheur s» de Sambre et Meuse s’obstinent à vouloir figurer dans ces cortèges religieux affublés de costumes militaires et armés, c’est que dans leur esprit cette figuration a une signification utile, nécessaire. Une procession sans troupe serait une procession sans efficacité religieuse ; l’acte de dévotion serait incomplet ; l’aide du saint auquel on veut rendre hommage, dont on sollicite les bienfaits, ne serait pas obtenue.

Le rite militaire se mêle au rite religieux, se soude à lui, dans la mentalité des participants, d’une façon telle que les deux se confondent.

L’acte de foi serait inexistant si on en détachait l’appareil militaire et le prêtre qui voudrait, désireux de restituer au cortège son caractère exclusivement religieux, en supprimer la partie fantaisiste, risquerait de passer pour un mauvais prêtre, ne comprenant pas sa mission, alors que, en réalité, la seule chose qu’il ne comprendrait pas, c’est la mentalité de ses ouailles. Et ceux qui prennent un malin plaisir à ironiser à propos de ces participations militaires et qui les confondent dans leurs critiques avec la religion proprement dite commettent la même erreur, sont victimes de la même confusion. La religion y est étrangère. Elle supporte une exigence de la volonté populaire collective et critiquer l’une en se servant de l’aspect parfois grotesque de la seconde c’est en réalité ne rien comprendre à un problème de psychologie.

Examinons donc de plus près ce problème.

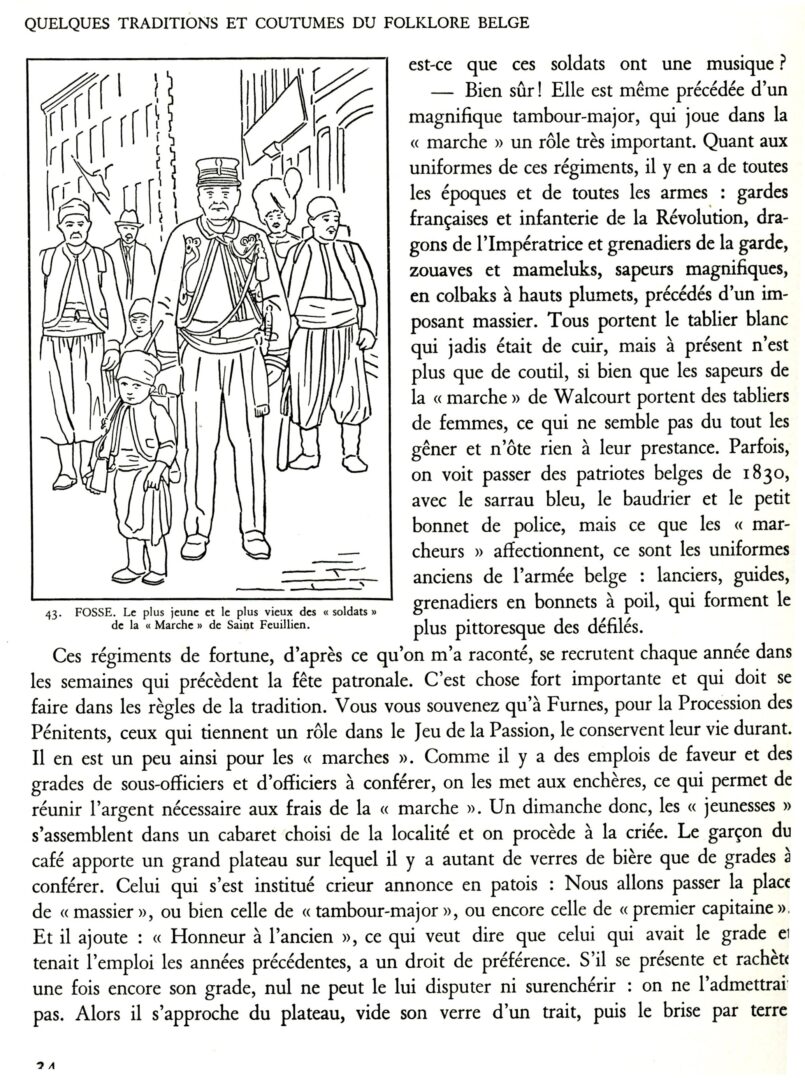

Dans l’Entre Sambre et Meuse, un certain nombre de sanctuaires sont l’objet, depuis des siècles, d’une très grande dévotion : Walcourt avec sa vierge miraculeuse, Fosses avec son patron saint Feuillen, Gerpinnes avec sainte Rolende, Thuin avec Saint Roch, Châtelet avec Saint Eloi, etc. ; Chacun de ces sanctuaires a son cycle de miracles ou de légendes, sa statue miraculeuse ou particulièrement vénérée, sa châsse contenant de saintes reliques. Chaque sanctuaire est fréquenté dans une intention particulière : protection des moissons ou du bétail, guérison de certaines maladies. Tous les ans, ou, comme à Fosses, tous les sept ans, sort la procession. On promène la statue ou la châsse. L’itinéraire est généralement assez long ; on sort des limites de la paroisse ou de la commune, on parcourt les territoires de plusieurs (p.132) communes, les limites d’anciens doyennés, les biens d’anciennes abbayes ou les propriétés d’anciennes seigneuries ; on se rend à de petits sanctuaires campagnards ou on passe à des endroits réputés pour avoir été le théâtre de miracles ou d’événements de la vie du saint. Souvent même, à ces endroits, on représente l’épisode en question. Ces processions sont accompagnées de troupes de fantaisie, de compagnies. Dans la localité même une ou des sociétés, se constituent pour encadrer la procession d’une escorte militaire. Ces sociétés font choix d’un uniforme imité des costumes de l’armée, non pas les costumes actuels, qui seraient sans doute interdits, mais de costumes anciens : sapeurs, grenadiers de l’empire, zouaves, turcos, mameluks, voltigeurs. Ces costumes ont toujours évolué avec les possibilités et les goûts du moment. Aux costumes de l’armée napoléonienne ont succédé, à l’époque du 3e empire, les costumes des régiments d’Afrique et actuellement on voit apparaître de plus en plus des défroques de l’armée belge d’avant la guerre : guides, lanciers, carabiniers, piotes, artilleurs. Par ci par là on retrouve un costume rappelant plus ou moins celui des combattants de 1830. La raison de ces modifications ne tient pas seulement à un goût du public mais à une nécessité. Car, sauf exception, ces costumes sont loués pour la circonstance et ce sont les disponibilités du loueur qui déterminent les variations dans le genre de vêtement. Une prédilection s’affirme toutefois pour le costume de sapeur, tablier blanc, guêtres blanches ou bottes, haut bonnet à poils comme celui de nos anciens grenadiers ou de nos anciens gendarmes, surmonté d’un immense plumet. Le tablier en peau ayant disparu des magasins de location, on l’a remplacé par un tablier de cotonnette blanche rehaussé par une dentelle, ce qui donne à ces militaires farouches un aspect efféminé d’un effet le plus cocasse (sic). Les uns portent des haches, les autres de vieux flingots au moyen desquels ils tirent des feux de salve ou des feux de file, feu de salve quand ils tirent tous à la fois (ou à peu près ! (sic)), feu de file quand ils tirent l’un après l’autre. Les décharges sont aussi une caractéristique de ces cortèges.

Les compagnies sont commandées par des chefs, des commandants. Presque toutes sont accompagnées d’une cantinière, « légère et court vêtue » (sic), qui distribue, moyennant paiement, des rasades aux marcheurs fatigués (sic). Il y a des paroisses où le curé refuse d’admettre des cantinières. La marche est scandée par des joueurs de tambours et de fifres, costumés également. Ils exécutent des batteries et des airs traditionnels dont l’allure et le rythme sont indiscutablement anciens. (XVIIIe siècle) Le pas est également très curieux, lent et sautillant (sic), réglé par les manœuvres qu’un tambour-major exécute de sa canne à pommeau ou par les mouvements qu’un massier indique de sa masse terrifiante. Parfois on voit des troupes équipées d’instruments tranchants assez hétéroclites, telles des scies de bouchers, des bêches, tous instruments à faire (p.133) frémir, évocateurs de chairs que l’on broie, d’os que l’on scie, de membres que l’on écartèle, de têtes que l’on tranche, de poitrines que l’on écrase, d’abdomens que l’on étripe (sic).

Voyons comment s’organisent ces compagnies, toutes dues à l’initiative privée, sans aucune intervention d’un pouvoir public quelconque, actuellement tout au moins, religieux ou profane.

Ces organisations sont traditionnelles. Il n’y a ni gildes, ni confréries, ni métiers, qui en soient les initiatrices et qui constitueraient somme toute un embryon d’organisme permanent ayant son local, son statut, son comité. Parfois c’est la « Jeunesse », la même qui se charge de l’organisation de la ducace qui prend l’initiative de la marche. Il n’y a pas là d’institution permanente, fut-elle exclusivement de caractère privé, mais un simple usage, une simple habitude sociale qui fait qu’automatiquement chaque année, à l’époque de la procession, les gens se concertent et se réorganisent en vue de l’événement. Mais la tradition est, si bien ancrée dans l’esprit public, qu’elle se manifeste avec la force, la puissance d’une obligation sociale, avec ses contraintes et ses rites. Et nous savons combien grande est cette puissance puisque l’opinion publique ne recule pas même devant les décisions et les sanctions de l’autorité religieuse, pourtant si grande elle-même.

(p.134) Quelques semaines avant la date de la manifestation religieuse, des réunions ont lieu dans les cabarets de la localité. Que l’intérêt commercial se mêle de l’affaire, cela ne se discute pas et le cabaretier est sans aucun doute l’initiateur des premières réunions. Il constitue l’aide mémoire de la population. Quand, en dehors de la période d’activité, on veut avoir des renseignements sur les marches, c’est bien souvent à un cabaretier qu’il faut s’adresser.

Des que le rassemblement s’est effectué et que les adhésions sont assurées, la compagnie se constitue. Il lui faut de l’argent. Chacun doit se procurer son costume et son équipement. Généralement, nous l’avons dit, ces costumes sont loués. Le fait qu’il y a dans certains grands centres des costumiers qui investissent du capital dans l’acquisition et l’entretien de ces défroques militaires, suffit à prouver que l’entreprise est rémunératrice.

Dans les compagnies, les charges et dignités sont mises aux enchères. Elles sont attribuées au plus offrant, avec toutefois un droit de priorité pour celui qui fut antérieurement en charge. Les grades de major, commandant, massier, tambour-major, lieutenant, cantinière, se payent et parfois bien chers. Les enfants qui « marchent » sont astreints aux mêmes formalités, mais ils ont souvent rang d’officier hors cadre. De cette façon on a le budget nécessaire pour couvrir les frais d’organisation et éventuellement payer les musiciens, car ici comme partout les disciples du plus bruyant des arts ne consentent pas à faire un bruit, à percussion ou à vent, sans se le faire rétribuer au tarif de la corporation. Il y a toutefois ici encore des exceptions, car le besoin de « marcher » est intense dans la contrée. Ajoutons que la charge de cantinière est souvent rémunératrice, car au cours de la longue procession, par les jours chauds de l’été, à travers les campagnes ensoleillées, les pintes qu’elle offre aux participants lui sont payées à un tarif convenu. La cantinière est un buffet ambulant.

Il y a toutefois un rituel pour l’adjudication des grades. Il n’est pas le même partout. Celui de Gerpinnes et de Fosses mérite d’être ici consigné. C’est, à Gerpinnes, le Lundi de Pâques (la procession ne sortant qu’à la Pentecôte, mais on ne saurait assez tôt prendre les dispositions indispensables à une bonne mobilisation) que les candidats se réunissent dans un café. Un des chefs de la Jeunesse monte sur une table. Il commande le silence aux marcheurs groupés autour de lui. Il demande aussi un plateau sur lequel sont posés autant de verres de bière qu’il y a de grades à conférer. Jadis le plateau était, sinon partout, tout au moins dans certaines localités, garni de « grandes gouttes ». Quand le plateau est apporté, le « crieur » rappelle le programme de la marche, les devoirs et les obligations de tout acquéreur d’un grade. Ceux qui, ayant entendu ces dispositions, achètent leur grade, sont tenus moralement de s’y soumettre. Ils seraient déshonorés s’ils faisaient défection ou se (p.135) comportaient mal. Puis le plateau est soulevé. « Nous allons passer la place de… » (ici le grade) « Honneur à l’ancien ». Si l’ancien se présente, la place lui est conférée. Il prend sur le plateau un verre, le vide d’un trait et le jette à ses pieds. A ce moment le ou les tambours battent aux champs et la foule applaudit. Si l’ancien ne se présente pas, on demande s’il y a des candidats. Alors il est procédé aux enchères. L’adjudicataire prend un verre sur le plateau et le cérémonial précédent se reproduit. De même pour tous les grades. Les enfants admis à marcher sont soumis au même usage. Dans le langage populaire cela s’appelle « aller casser le verre ». Dès lors la compagnie est constituée. Elle a son cadre.

Les dimanches qui précèdent la procession, on procède à des répétitions.

Les marcheurs se réunissent pour s’exercer, à marcher, à manœuvrer les armes, à effectuer des mouvements d’ensemble, à tirer. Les officiers ont autant besoin d’apprendre à commander et à manier leur sabre ou leur cheval que les musiciens à battre la caisse ou les soldats à marquer le pas. Il faut que tous se remettent dans le rythme et retrouvent l’atmosphère appropriée. Dans toutes les manifestations folkloriques que nous décrivons ici, il faut d’ailleurs recréer une ambiance. Rappelons que les marcheurs ont surtout à retrouver le rythme du pas caractéristique de ces marches et qu’il faut rétablir une harmonie entre les batteries des tambours qui scandent le pas et l’allure du marcheur. Ces répétitions et exercices durent toute la journée, coupées de repos dans les cabarets et de promenades dans la localité, car les (p.136) militaires d’occasion aiment aussi à se montrer et à parader, les gradés surtout.

Au fond il y a dans ces mentalités un résidu primitif et enfantin. Ces hommes aiment jouer au soldat. Il y a de l’amour du jeu dans leur amour de la tradition, de l’amour de la parade, de la vanité à se montrer en costume évocateur d’exploits héroïques, de la fierté à s’exhiber dans un accoutrement de circonstance, qui, dans leur esprit tout au moins et sans doute aux yeux de leurs concitoyens, attire sur eux les regards, les distingue du commun. Ils apportent toute leur attention à bien faire, concentrent leurs efforts et mettent toute leur bonne volonté à une exécution parfaite et consciencieuse de leur rôle.

Ils ne quittent d’ailleurs leurs défroques qu’à regret et font ce qu’ils peuvent pour prolonger le plus longtemps possible la petite cérémonie. Le lendemain de la procession ou le dimanche qui la suit, nouvelle sortie, exclusivement militaire cette fois, pour aller rendre hommage aux notables. Ils vont en rang s’aligner devant la demeure du curé, du bourgmestre, du châtelain, de leur commandant, y exécutent des mouvements d’armes, tirent des salves. Le notable vient sur le seuil de sa porte les saluer. Parfois on lui remet le sabre du commandant et il donne lui-même le signal d’une salve. Parfois même, madame la notabilité succède à son mari et exécute du sabre un commandement. Parfois on procède, comme à Mettet, à des simulacres de cantonnement et les officiers distribuent des billets de logement à leurs hommes. Ceux-ci sont alors reçus à dîner dans les maisons qui leur ont été désignée. A Walcourt, la compagnie de Daussois procède de même et les hommes de la troupe s’en vont manger chez l’habitant. Parfois même on procède à des simulacres de combat. C’est ainsi qu’à Malonne les marcheurs font le siège de l’abbaye et après la reddition de la place, il leur est offert à dîner.

Ne cherchons pas à voir quelque chose de grotesque dans ces démonstrations. Elles sont révélatrices d’un esprit fruste mais inoffensif et ne jettent pas un discrédit sur la manifestation religieuse qui leur sert de prétexte. S’il y a parfois des abus dans les exercices qui précèdent ou qui suivent la procession, abus qui expliquent l’opposition occasionnelle du clergé et la justifient, la façon dont se comportent les marcheurs pendant la cérémonie religieuse proprement dite est empreinte du plus grand respect et témoigne de la foi la plus sérieuse et la plus profonde.

Les marcheurs sont convaincus qu’ils accomplissent un devoir religieux qui leur sera compté le jour du jugement. Dans l’Entre Sambre et Meuse on est marcheur de père en fils. On se considère comme déshonoré si on fait défaut une année à la procession, et tel qui se montre tiède dans l’accomplissement de ses devoirs strictement religieux est persuadé qu’il rachète ses défaillances en suant sang et eau sous son bonnet à poil par les rayons torrides (p.137) du soleil d’été pour escorter la statue ou la relique d’un saint vénéré. Le langage populaire est expressif de cet état d’âme : « on marche » pour sainte Rolende ou pour saint Feuillien ou pour Notre Dame de Walcourt et dans chaque localité on a des préférences pour l’un ou pour l’autre saint ou sanctuaire. Car notons bien que des compagnies se forment non seulement dans la localité où se trouve ce sanctuaire, ou dans la ou les communes parcourues par la procession, mais que des compagnies s’organisent dans de nombreuses communes pour se rendre aux cortèges des principales paroisses. Il y a des traditions solidement établies et les compagnies de certaines communes jouissent de certaines prérogatives, comme celle d’ouvrir le cortège, celle de garder la châsse ou la statue vénérée, celle de tirer la dernière salve. Afin de garder ces prérogatives, elles sont tenues de ne jamais manquer une seule année à la procession.

De ces prérogatives elles sont jalouses. Et on les leur jalouse. Ainsi à Walcourt, c’est toujours la compagnie de Daussois qui marche en tête. Elle a acquis ce droit depuis 1815 parce que cette année, année de la bataille de Waterloo, elle fut seule à envoyer une garde pour accompagner la procession. Ouvrir la marche est considéré comme un privilège et les villages voisins ne manqueraient pas de saisir le moindre prétexte pour créer un incident et faire valoir une prétention. Les gens d’Yves-Gomezée, se considèrent comme dépossédés de ce privilège et jalousent ceux de Daussois.

A Fosses la compagnie de Malonne vient la dernière mais a le privilège de tirer la dernière salve. Une année, alors que la compagnie était déjà sur le chemin du retour, à Sart-Saint-Laurent, à quatre kilomètres de Fosses, on vint lui annoncer qu’une autre compagnie était venue tirer (p.138) une salve devant l’Eglise après son départ. Les Malonnois rebroussèrent chemin, en dépit des quelques vingt cinq kilomètres qu’ils avaient déjà dans les jambes, et vinrent reprendre position devant l’église et avec rage y commencèrent un feu roulant jusqu’à usure de leur dernière cartouche afin de bien affirmer leur droit.

De véritables rivalités de villages et même des incidents fâcheux peuvent se produire entre villages par envie de certains privilèges. Ces manifestations folkloriques, nous le disons encore, ne sont pas des faits désuets comme on le pense. Nous les jugeons ainsi, comme nous jugeons les usages d’autres peuples dont nous n’avons pas la même mentalité, mais ils ont une importance capitale pour les populations inféodées à l’usage. On ne peut y toucher sans soulever des mouvements parfois très graves. Si le clergé est parvenu à empêcher que des « marcheurs » s’introduisent dans de nouvelles processions, parce que là il ne se heurtait pas à une tradition, il a échoué chaque fois qu’il a voulu exclure les marcheurs des processions où par tradition il y en avait. Il a échoué de même quand il a voulu empêcher qu ‘une procession qui avait cessé d’être une marche, en redevint une. C’est ainsi qu’il n’a pu s’opposer à ce que la procession de St Roch à Thuin, ne redevînt une marche en 1866. Là aussi les habitants avaient fait leur procession sans le clergé avec le St Roch d’un particulier.

Essayons de dresser un tableau des marches de l’Entre Sambre et Meuse. Les trois plus importantes sont celles de Fosses, Walcourt et Gerpinnes.

(p.139) Voici, sans prétendre les énumérer toutes, une liste de communes ou de hameaux où se forment des compagnies. Celles-ci se rendent aux principales marches de la contrée et assistent souvent à la procession annuelle de leur paroisse sans que celle-ci puisse être considérée vraiment comme une « marche ». Nous marquons d’un astérisque les localités où la procession prend l’aspect d’une marche mais d’importance secondaire. Sans doute y a-t-il aussi dans cette liste des localités qui sont mentionnées pour avoir eu jadis une compagnie et qui n’en ont plus aujourd’hui. Dans certaines communes enfin le nombre de compagnies a varié, sans qu’il semble y en avoir eu plus de trois. L’effectif de ces compagnies est également assez variable. Voici cette liste déjà fort longue :

|

Acoz |

Fromiée |

Morialmé* |

|

Aiseau* |

Gougnies |

Pry |

|

Bambois |

Gourdinnes |

Sart-St.-Laurent |

|

Biesmerée* |

Ham-sur-Heure* |

Silenrieux |

|

Castillon |

Hanzinne* |

St-Gérard |

|

Chastrès |

Hautvent |

Tamines |

|

Châtelet* |

Hymiée |

Tarcienne |

|

Cour-sur-Heure |

Joncret |

Thuin* |

|

Daussois |

Laneffe* |

Thy-le-Château |

|

Fagnoles |

Les Flaches |

Villers-deux-Eglises |

|

Floreffe |

Lesves |

Villers-Poterie |

|

Florennes* |

Malonne |

Vitrival |

|

Fontenelle |

Mertenne |

Yves-Gomezée |

|

Fraire |

Mettet* |

|

Il s’agit donc bien d’un usage régional. Nous examinerons plus loin s’il est exlusivement régional, mais tâchons d’abord d’examiner le troublant problème, irrésolu pensons-nous, de l’origine de ces processions militaires.

Les auteurs qui ont examiné la question diffèrent d’avis. Ici, comme ailleurs, nous rencontrons la tendance à vouloir refouler cette origine dans le plus profond des âges, jusqu’aux Celtes mêmes. Ramenons tout de suite notre examen aux auteurs sérieux, s’appuyant sur des documents déjà sujets d’ailleurs à critique et à doute.

D’après Félix Rousseau, la procession de Walcourt, déjà citée au XVe siècle, n’est devenue une marche que vers 1650 et, selon cet auteur, ces cortèges militaires seraient une conséquence de l’organisation militaire des campagnes (p.140) du XVIIe siècle, organisation particulièrement développée dans le Namurois et l’Entre Sambre et Meuse. Le pays était peu sûr, le vagabondage était développé, des bandes d’aventuriers rançonnaient la contrée et vivaient de rapines. Le gouvernement organisa des milices rurales, dans le genre de notre ancienne garde civique, ou plutôt dans le genre des polices improvisées du début et de la fin de la grande guerre quand des citoyens étaient réquisitionnés pour veiller à l’ordre public et pour parer à des éventualités qui heureusement ne se présentèrent guère, car le passage d’un régime à un autre est toujours sujet à des agitations diverses et les armées entraînent toujours à leur suite des aventuriers et des insoumis.

Des services de garde, des rondes, des battues furent organisées pour faire

la chasse à ces « brimbeurs, bélitres et autres faynéans » et ces milices eurent entre autres attributions de protéger les processions. Telle serait l’origine de la tradition qui se serait perpétuée dans l’Entre Sambre et Meuse même après la disparition du danger.

Donc l’origine des processions gardées au XVIIe siècle est la protection ; survivance sous forme décorative dans l’Entre Sambre et Meuse. D’après Jules Vandereuse le but de protection demeure mais l’origine remonterait au XVIe siècle. Dans un compte communal de Walcourt de 1545 on voit figurer une allocation pour la poudre et les rafraîchissements des compagnies militaires qui faisaient escorte à la statue miraculeuse. Il cite aussi Charles Kairis qui aurait établi que la procession de St Feuillien à Fosses avait déjà le caractère d’une marche en 1569. Il n’y aurait d’ailleurs rien d’impossible à ce que, par prudence, certaines localités aient pris des mesures de précaution particulière avant que le pouvoir central ait décrété des mesures de sécurité générales et organisé une police rurale. Mais retenons la date du plus ancien document actuellement cité : 1545.

- Joseph Roland qui a recherché les origines de la marche de Gerpinnes n’y retrouve pas de trace d’escorte avant 1598, mais il semble moins affirmatif (p.141) sur le but de protection des escortes. Quand il y avait insécurité, la procession ne sortait pas ou ne faisait pas de grand tour. Il voit plutôt dans l’escorte un hommage rendu et rappelle que dans les villes, même au Moyen-Age, les Serments assistaient en armes aux processions pour rehausser la cérémonie. La thèse est soutenable, encore faudrait-il expliquer pourquoi là où il n’y avait pas de Serment, ce qui est le cas de toutes les communes de l’Entre Sambre et Meuse précédemment citées, l’usage d’improviser des troupes s’est instauré. Devrions-nous l’attribuer au simple esprit d’imitation ?

Enfin M. Alphonse de Marneffe verrait dans les Marches une survivance de l’époque où les processions étaient plus spectaculaires et théâtrales qu’aujourd’hui, car on y jouait des scènes de la passion, des mystères et des chars y figuraient. Il rappelle le combat de St Georges à Mons, les Géants, les épisodes de la vie des Saints dont on retrouve encore de ci de là des traces. Il rappelle qu’en dehors de l’Entre Sambre et Meuse, dans tout le pays en vérité, il y a des processions spéciales, dites « tour » ou « grand tour » où des escortes de cavaliers accompagnent les processions et rendent les honneurs.

Bref jadis dans les processions on jouait la vie des saints. Parmi ceux-ci, rares sont ceux qui n’ont pas eu maille à partir avec les soldats romains ou qui dans la suite, à l’époque de Charlemagne par exemple, n’ont pas voyagé accompagnés ou accompagnant des troupes. Par transformations successives des soldats romains, acteurs dans les « mystères », on passerait aux troupes actuelles purement décoratives, sans en exclure même les troupes véritables qui dans nos villes de garnison rendent les honneurs aux symboles de la religion. C’est une thèse à tout le moins audacieuse et qui demanderait, en ce qui concerne les « marches », puisque ce sont elles qui nous occupent ici, que la filiation, soit établie. Or, nous sommes jusqu’à ce jour, dépourvus de documents. Ceux-ci établissent que les processions de l’Entre Sambre et Meuse existaient à une époque où on n’y voyait pas figurer les troupes improvisées et où on y « jouait » des scènes de la vie du Saint vénéré. Y avait-il pour jouer ces scènes des soldats romains ou carolégiens ? C’est possible mais rien ne l’établit dans les comptes ou dans les récits et il faudrait ensuite relever quelque part l’indication que la représentation du mystère se transformant, les soldats restèrent, changèrent de rôle, devinrent plus nombreux et modifièrent successivement leurs costumes.

Comme on le voit, ici encore, il est bien difficile d’établir rigoureusement l’origine de ces manifestations folkloriques, d’en expliquer la raison et de donner une date précise à leur apparition. Aussi n’est ce pas, tant leur caractère archaïque qui est intéressant, que leur caractère actuel, (p.142) tenace, indéracinable ; et c’est dès lors sous l’angle psychologique que leur étude devient importante. Et sous leurs formes actuelles, ces marches de l’Entre Sambre et Meuse se présentent à nos yeux comme caractéristiques, elles ont un aspect particulier qu’on ne rencontre pas ailleurs, aussi généralisé tout au moins. Il y a donc là une évolution spéciale qui s’est produite, une tradition qui s’est implantée.

Et pour nous folkloristes, avides de promenades, l’Entre Sambre et Meuse nous apparaît comme une région fertile en spectacles curieux, région trop peu connue, touristiquement parlant, où le charme du paysage souligne l’intérêt de ces manifestations particulières. Quoi d’étonnant donc que nous nous y rendions souvent avec notre groupe, et son auto-car, et que nous combinions chaque fois un itinéraire différent, agrémenté de visites de châteaux, de parcs, de sites et que nous emportions chaque fois de ces randonnées une ample moisson de souvenirs agréables.

Nous visiterons successivement Walcourt, Fosses et Gerpinnes.

(p.143) LA MARCHE DE N. D. DE WALCOURT

Une église du XIVe siècle, succédant à une autre du XIe siècle, dont on ignore l’aspect. Ravagée par plusieurs incendies, elle fut restaurée dans son style. Son curieux clocher est terminé par un bulbe, dont la base romane fait supposer que cette partie est un vestige de

(Fig. 161) Dans l’église un beau jubé, des stalles dont les miséricordes burlesques

sont curieuses. (Fig. 162 et 163). Une Vierge en pierre blanche dite « Vierge au clou »

que les habitants viennent implorer pour la guérison des clous. Dans une chapelle, une autre Vierge que le peuple prétend remonter à peu près à l’époque de Jésus Christ puisqu’on la dit avoir été déposée là par St Materne (fin du Ier siècle). Son corps est couvert de lames d’argent, mais on la présente maintenant habillée à la mode espagnole de la fin du XVIe siècle. C’est la statue miraculeuse, celle qui a donné naissance à la « marche » qui nous occupe. Ses miracles sont évoqués dans la chapelle par une série de neuf tableaux. Il y en eut jadis quinze. On en a retiré six. Dans cette chapelle aussi, un amoncellement d’ex-voto en cire représentant des mains, des pieds, des jambes, des torses, des enfants, des béquilles offertes par des estropiés guéris et reconnaissants et des centaines de plaques en marbres avec des inscriptions dorées.

Une troisième vierge, en argent doré, plus petite, mais ancienne aussi (XIVe siècle ?) joue un rôle dans la procession. Dans un coin obscur, un Christ au tombeau que les pèlerins baisent; il est entouré de personnages qu’ils frottent ensuite de leur mouchoir.

Pourquoi la Vierge de Walcourt a-t-elle un caractère miraculeux ? D’abord parce qu’elle a été sculptée dans le bois par Saint Materne lui-même, ensuite par les prodiges qu’elle a accompli et dont les témoignages concrets (p.144) subsistent encore : une chapelle d’Yves-Gomezée rappelant qu’un mineur enseveli au XIIIe siècle par un éboulement avait été miraculeusement nourri par la Vierge pendant un an ; une pierre, conservée à la sacristie et que l’on dit être un éclat d’une meule que reçut dans l’œil un meunier au moment où il commettait une impiété à l’égard de la Vierge, éclat qui grandit dans l’organe; les fers encastrés dans la chapelle de la Vierge et qui appartenaient à un condamné qui, ayant en 1464, imploré la Vierge de Walcourt au moment où on le conduisait au supplice, fut emporté d’une traite jusqu’ici par son cheval emballé et dont les liens se brisèrent à son entrée dans l’église. A côté de ces témoins concrets, il y a les miracles que l’on raconte et dont seuls des documents font preuve.

Mais le plus beau de tous ces miracles c’est celui qui se produisit lors d’un incendie de l’église au début du XIIIe siècle. On vit, alors que le feu, le feu allumé par le diable, paraît-il, faisait rage, des anges, tout en blanc, précédés d’une colombe toute blanche, s’introduire dans le brasier, en emporter la statue de N. D. On déplorait sa disparition quand un jour Thierry, comte de Rochefort, en passant à un endroit proche de l’église vit son cheval s’arrêter et reculer. Ce fut en vain qu’il essaya de lui faire reprendre sa route, chaque fois qu’il arrivait devant un arbre l’animal s’arrêtait. Intrigué, le comte examina l’arbre et vit qu’il supportait la statue de la Vierge. Il l’implora, la suppliant de le laisser passer. Ce fut en vain. Thierry, désolé et touché à la fois, promit à la Vierge de lui construire une abbaye à cet endroit, si elle consentait (p.145) à lui laisser passage. A ce moment, la statue tomba dans les bras du noble cavalier qui la replaça sur l’autel et fonda l’Abbaye de Walcourt. C’est depuis lors que la procession a lieu en commémoration de ce double miracle. Quant à savoir depuis quand cette procession devint une marche, c’est, ainsi que nous l’avons vu, plus malaisé. Peu importe d’ailleurs, car l’essentiel c’est que la procession s’est perpétuée et qu’aujourd’hui encore elle est une des plus (p.146) belles marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse, une des plus réputées puisque le nombre des pèlerins est évalué bon an mal an de vingt à quarante mille.

Ceux-ci se bousculent à l’entrée du chœur où la statue est placée. Des dames, spécialement désignées pour cet office, prennent les objets que les dévots leur tendent et font toucher la statue, tandis qu’une religieuse offre à baiser un fragment de la vraie croix.

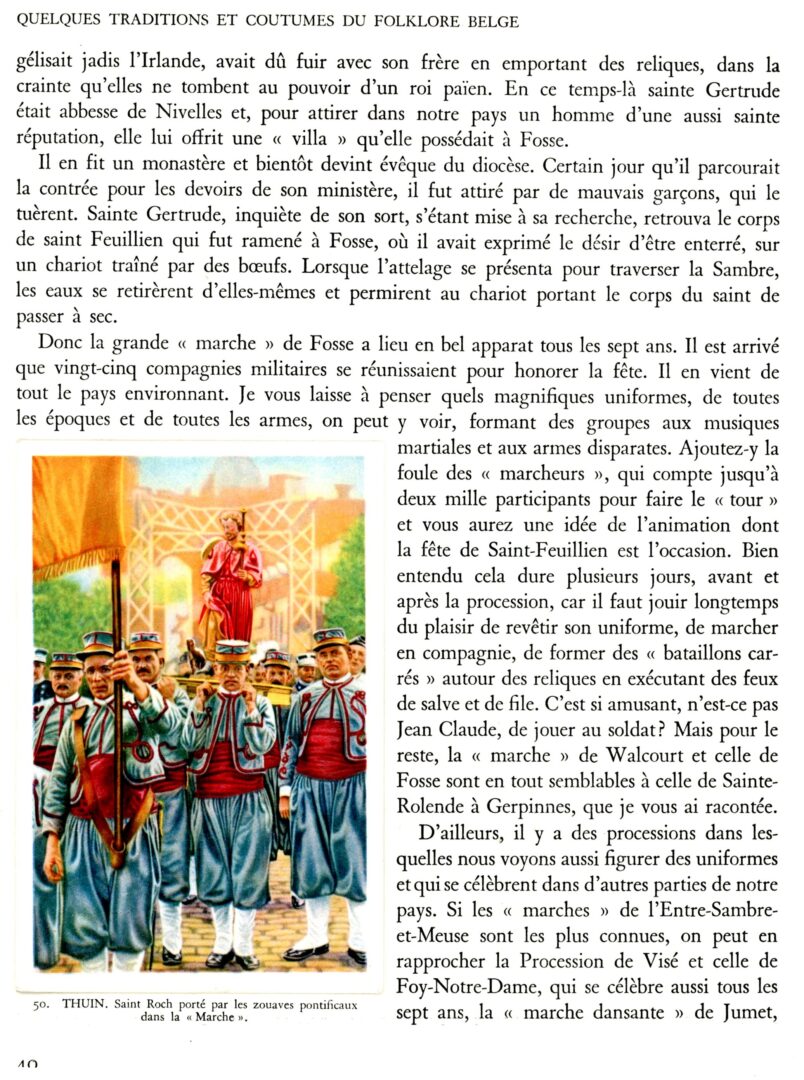

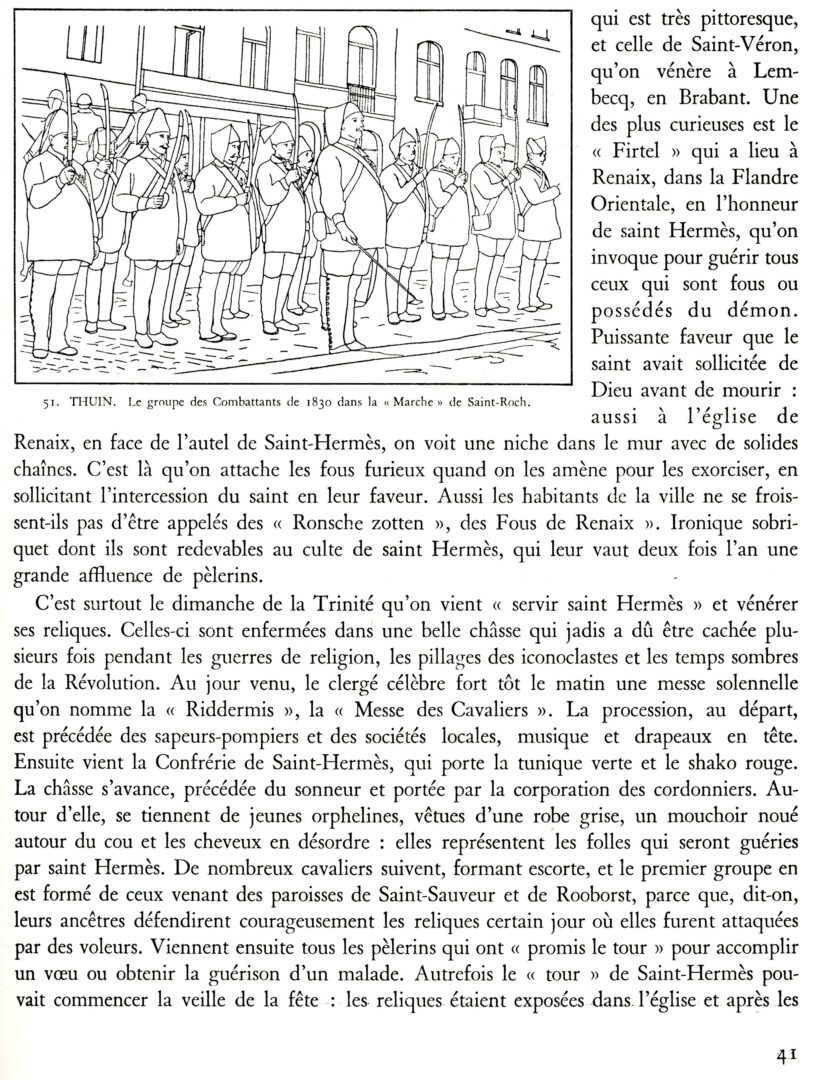

(p.147) Tout en priant, les assistants s’en vont baiser le Christ au tombeau et frotter de leur mouchoir les statues qui l’encadrent. Ce défilé et ces dévotions qui durent toute la matinée, sont entrecoupés de messes. Vers une heure, les compagnies viennent s’aligner sur la place afin de prendre leur place dans le cortège. Il y a là des sapeurs, des zouaves, des voltigeurs, des « piotes ». Bientôt la statue apparaît au parvis. Les pèlerins se bousculent afin de la porter, car c’est là un grand honneur. Tout autour de la statue on assoit des enfants malingres qui feront le « tour » ainsi ballotés. Les officiers crient des commandements et les tambours battent. Le cortège s’ébranle. La compagnie de Daussois, marche en tête, fière de cette prérogative ; puis viennent les compagnies des environs dont le nombre varie. On en a compté jusqu’à dix-sept. Celle de Walcourt ferme la marche, juste devant la statue autour de laquelle les pèlerins ne cesseront de se bousculer afin de la toucher, ne fut ce que du bout de leur parapluie. Les enfants rachitiques intercèdent afin de toucher la statue des objets divers qu’on leur présente. Derrière la Vierge vient le comte de Rochefort, sur un cheval blanc. Il est casqué de blanc, porte une barbe grise postiche et de ses épaules tombe un grand manteau pourpre déployé sur la croupe de sa monture. Deux écuyers à pied, dont l’uniforme a varié suivant les époques, l’encadrent.

Viennent enfin les pèlerins qui récitent le rosaire. Au moment du départ toutes les compagnies tirent une salve avec un ensemble approximatif. Ces décharges se répéteront aux divers arrêts qui sont nombreux. Pas moins de trente chapelles ou calvaires jalonnent le parcours mais on ne s’arrête qu’à la chapelle des Trois Mages, au Grand Bon Dieu, à l’Assomption de la Vierge, à la chapelle N. D. de Walcourt, etc. A un moment donné, il faut gravir une côte assez raide, la côte de Gerlimpont. Tous les pèlerins se donnent la main et forment de chaque côté une longue chaîne qui vient se terminer aux porteurs de la Statue. Les (p.148) pèlerins se sont attelés pour aider ces derniers et c’est en courant que l’on gravit la côte. Jadis devant les chapelles on chantait des antiennes caractéristiques, évocatrices des anciens jeux-partis, dans le genre de ceux qui se jouent encore à Ath lors de la sortie des géants. En fait de scène jouée, il ne reste plus actuellement que celle qui se déroule au jardinet de l’Abbaye, devant l’arbre où la statue fut miraculeusement retrouvée par le comte de Rochefort. (Fig. 169) Encore l’a-t-on singulièrement raccourcie. En effet dans le temps, le comte s’approchait, reculait, revenait, bref répétait la scène du XIIIe siècle. Actuellement il se contente de s’approcher de l’arbre, il descend de son cheval, s’agenouille devant l’arbre et d’une simple phrase, que l’on dit secrète et mystérieuse, demande à la Vierge de le laisser passer. A ce moment, la petite statue en argent doré que l’on a préalablement placée sur le tronc de l’arbre descend tenue par un ruban et le comte la reçoit dans ses bras. Les pèlerins se précipitent alors sur l’arbre, un arbre que l’on a planté pour la circonstance et le dépouillent, le brisent, l’écrasent, le broient, afin d’en emporter des fragments comme talismans. C’est une ruée invraisemblable. Les plus grandes branches sont en un rien de temps réduites en miettes et la bousculade est inimaginable.

A partir de ce moment la procession se transforme en débandade, (p.149) débandade des pèlerins, débandade des compagnies dont les hommes encore valides commencent à se relâcher et afin de montrer leur belle endurance se mettent à couvrir de lazzis les troupiers fatigués. Un dernier arrêt au Calvaire ou les autorités religieuses viennent rechercher la statue miraculeuse qui est ramenée en grande pompe à la collégiale où s’effectue le dernier tir.

Les troupiers assoiffés se précipitent dans les auberges accueillantes d’où, quand ils sont un peu réconfortés, ils partent visiter les loges foraines qui encombrent le parvis. Leur aspect est dès lors pitoyable. Ils ont perdu toute allure martiale et ne présentent plus que l’aspect d’une armée en déroute. Les barbes postiches des sapeurs pendent lamentablement, les colbacks sont perchés en haut des fusils, les pantalons blancs sont poussiéreux et sales, les vestes ouvertes laissent voir des chemises baignées de sueur, des visages, la transpiration draine les couches de poussière ; les tignasses sont hirsutes. Quelques rafraîchissements pris en hâte achèveront de donner à ces vaillants militaires un aspect suprêmement dépenaillé.

(p.150) LA MARCHE SAINT-FEUILLIEN (sic) A FOSSES

Fosses est une villette de quatre milles habitants, ayant appartenu jadis à la principauté de Liège, qui la considérait comme « bonne ville » avec droit de murailles et de battre monnaie. Siège d’une abbaye, son église était riche, mais il n’en reste plus que la tour dont certaines parties remontent au Xe siècle. (Fig.

171). Dans l’église, indépendamment des fonts baptismaux du XIIe siècle, en pierre, on trouve les stalles des anciens chanoines du chapitre dont les sculptures du XVIe siècle évoquent les principaux faits de l’histoire de Saint Feuillien, patron de la ville, en l’honneur duquel se déroule tout les sept ans la grande procession.

(p.151) Saint Feuillien est né en Irlande au VIIe siècle, raison pour laquelle flotte à l’église, le jour de la marche septennale, le drapeau irlandais. Issu d’une famille royale il eut pour père Fintan, pour mère Gelgehès et pour frères Fursy et Ultain qui furent comme lui canonisés. Fursy, l’aîné, devint abbé de Kill-Fursa et il prit sur lui l’éducation de ses deux frères. L’Angleterre n’étant pas à leur gré assez christianisée, ils s’y rendirent, comme aujourd’hui des missionnaires s’en vont évangéliser les populations africaines ou asiatiques. Protégé par le roi Sigebert, leur œuvre produisit des fruits ; mais bientôt, un roi païen ravagea l’Angleterre. Feuillien et Ultain vinrent mettre à l’abri en France les livres saints et les reliques qu’ils possédaient.

Sainte Gertrude, abbesse de Nivelles, au courant des prodiges de sainteté accomplis en Angleterre par Feuillien, l’attira en Belgique et lui donna, pour en faire un monastère, une villa romaine qu’elle possédait à Fosses. Ce fut le premier couvent dit des Scots, instauré chez nous. Feuillien et Ultain rallièrent à la foi par leur vie exemplaire les populations de l’Entre Sambre et Meuse. Ils introduisirent dans la contrée le culte de Sainte Brigide, leur compatriote et parente et celui de Saiîite Agathe, vierge et martyre. Des oratoires leur furent élevés, et actuellement encore, à Fosses, les cultivateurs invoquent Se Brigide pour la protection du bétail. Ils font à cet effet bénir le premier dimanche de mai des baguettes, dépouillées de leur écorce, au moyen desquelles ils touchent leurs animaux.

Nommé évêque, Feuillien parcourut le pays. Un jour qu’il se rendait avec (p.152) trois compagnons, à Soignies, afin d’y rencontrer son ami Vincent, il s’égara dans la forêt charbonnière et un guide le conduisit dans une auberge qui était un coupe-gorge et d’où, le matin du 31 octobre 655, on les attira dans une embuscade et on les massacra.

La nouvelle de leur disparition ne tarda pas à se répandre et Sainte Gertrude, inquiète our son protégé, décidé de partir à sa recherche, en procession, avec tout son chapitre et ses chanoinesses. Elle parvint à découvrir les corps et les ramena à Nivelles, celui de Saint Feuillien porté par l’évêque de Poitiers, Didon, en tournée en Brabant, et par le maire du Palais Grimoald. Saint Feuillien ayant exprimé le désir d’être enterré à Fosses, on y ramena son corps sur un char tiré par des bœufs. A la traversée de la Sambre, à Franière, l’eau se retira afin de laisser passer le Saint corps, endroit qui depuis lors s’appelle « gué St Feuillien ». Les eaux se retirant devant des élus est un thème fréquemment rencontré dans le légendaire religieux.

(p.153) Inhumé à Fosses, Saint Feuillien y devint l’objet de la vénération des fidèles et il témoigna à diverses reprises de sa grande sainteté en y produisant des miracles. On comprend dès lors qu’une procession ait été décrétée en son honneur. Mais pourquoi est-elle septennale ?

Comme elle a lieu seulement à un long intervalle elle y revêt une importance particulière ; toutes les compagnies de la région s’y donnent rendez-vous. On en a compté jusqu’à vingt deux. Environ deux mille marcheurs exécutent le grand tour dans les costumes les plus divers. Magnifique rétrospective de l’uniforme militaire depuis plus d’un siècle.

Fosses mobilise trois compagnies, Bambois, Haut-Vent et Fosses centre. Comme les occasions de s’exhiber et de montrer ses talents militaires sont plus rares ici qu’ailleurs on en profite pour faire durer longtemps le plaisir en multipliant les cérémonies profanes et en les répartissant sur plusieurs jours, deux semaines à peu près.

Le dimanche qui précède le grand tour, on procède le matin à la bénédiction des armes.

L’après-midi, les compagnies font une sortie avec évolutions et salves d’honneur. Le samedi, (p.154) on fait une retraite aux flambeaux. Le dimanche vient enfin la procession. Elle dure toute la journée. Les étapes sont longues et coupées d’arrêts avec formation de bataillons carrés, feux de salve et feux de files.

Qu’est-ce qu’un bataillon carré ? Toutes les compagnies se massent dans un pré. Elles s’alignent de façon à former un grand carré dont l’aspect est vraiment imposant par son ampleur, ses couleurs chatoyantes, son agitation, la préoccupation des chefs de bien aligner leurs hommes, les (p.155) préparatifs pour les salves. Les officiers à cheval galopent allègrement à l’intérieur, exécutant des prouesses équestres ; les plumets volent, les sabres et les gibernes cliquettent ; on pense à Waterloo, à la grande armée, aux grognards, au dernier carré. Puis, les reliques entrent dans le carré, suivies des autorités religieuses qui se placent au milieu de la formation. Chaque compagnie exécute à son tour un feu de salve avec quelques ratés, quelques coups à retardement qui soulèvent l’ire des commandants. Après quoi on se repose.

Le matin, on fait aussi des carrés au Nou Pré, aux Coutures Mathot, aux campagnes du Chêne, puis on rentre en ville, on va dîner, et l’après-midi on repart. On se remet en carré au Greffes de la Folie et au Pont de Lalou. Ayant fait ainsi tout le tour de la campagne environnante, on regagne le parvis de l’église, on fait la haie d’honneur au passage des reliques et on défile devant elles en exécutant un feu de file, c’est à dire que chaque homme individuellement en passant devant la châsse de Saint Feuillien tire une cartouche. Les derniers qui doivent tirer, rappelons-le, sont les marcheurs de Malonne.

Après quoi on se répand dans tous les établissements afin de s’y remettre de ses fatigues et on prolonge la journée retardant le plus longtemps possible l’heure de se débarrasser de son uniforme.

Le lundi après-midi, les compagnies sortent et manœuvrent. Le mardi après-midi, les compagnies sortent et manœuvrent. Le dimanche suivant on se reforme en cortège. On se rend le matin à l’Hôtel de Ville où les compagnies sont reçues, on procède à la remise des médailles aux commandants, on va rendre des honneurs aux notables et l’après-midi, c’est grande revue, grand défilé, remise de médailles aux vétérans et vers 18 heures, après trois heures d’exercice, dernier feu de file. C’est fini pour sept ans.

Mais ce dont les Fossois conserveront le souvenir jusqu’à la septième génération et même au delà, c’est qu’en 1918, tout de suite après l’armistice, le 1er décembre, des troupes canadiennes, des vraies, participèrent à la marche. Il y avait là deux vrais généraux. La châsse était portée par des soldats britanniques et des unités canadiennes l’encadraient. La compagnie de Fosses avait bien dû cette fois renoncer à ses prérogatives. Ce jour là on put attribuer à une émotion particulière, à un sentiment de dépit peut être le manque d’ensemble dans l’exécution des bataillons carrés et des salves.

(p.156) LA MARCHE DE SAINTE ROLENDE

Quel dommage que nous n’ayons pu conserver une église en bois comme il y en eut partout jadis dans le pays, dans le haut moyen-âge, et comme il y en a de si jolies encore dans l’Europe Centrale et Orientale ! Quel dommage que nous n’ayons plus une église fortifiée comme il y en eut partout dans le pays jusqu’à l’époque de la poudre à canon ! Quel dommage que, de ces temples fortifiés, nous n’ayons pu conserver que des vestiges insuffisants pour nous en restituer une nette vision !

A Gerpinnes, où nous nous rendons aujourd’hui, il existait vers l’an 800, une église en bois si petite qu’il fallut construire une annexe pour abriter le tombeau de sainte Rolende, puis une église fortifiée, vraie forteresse qu’un incendie détruisit cependant en 1142. Elle fut reconstruite en style roman, et, seule survit de cette époque, la tour actuelle, tant il est impossible de protéger quoique ce soit contre les outrages des ans et les violences des hommes.

Ici, à Gerpinnes, nous allons nous heurter à une bien grosse difficulté : rechercher les origines de l’histoire de sainte Rolende, patronne du lieu, vierge royale en l’honneur de qui se fait chaque année une bien curieuse marche, le lundi de la Pentecôte. Allons-nous nous embrouiller dans le labyrinthe des explications que l’on donne pour établir son identité, reconstituer les étapes de sa vie et de son martyre ? Allons-nous nous mettre à discuter ? Non. Nous nous appuierons sur le dernier ouvrage paru, celui de Joseph Roland, lequel ne revendique d’ailleurs nul lien de parenté avec la sainte qu’il étudie et qui est à peu près son homonyme.

Rolende d’après lui serait une fille de Didier, roi des Gaules à la fin du VIIIe siècle. Elle devait devenir la femme de Charlemagne ; rien que cela. Et on ne sait au juste si le mariage fut consommé. La légende dit non et l’histoire doute.

(p.157) Si Charlemagne a traversé les siècles auréolé de gloire pour l’œuvre gigantesque qu’il accomplit dans le domaine politique, juridique et pédagogique, on ne peut, au point de vue, mettons matrimonial, faire de lui pareil éloge. Il changeait un peu trop souvent de chambre à coucher et s’égarait parfois dans des alcôves où il n’avait que faire et où la justice autant que la morale et la religion interdit à l’homme d’aller se promener nuitamment. C’est curieux comme ceux qui prêchent aux autres le droit et la vertu sont facilement enclins à enfreindre eux-mêmes leurs bonnes recommandations. Et Charlemagne fut un modèle du genre. N’insistons pas et retenons que sa conduite eut pour résultat la fuite de Rolende. On croit à la possibilité d’une répudiation. On ne sait au juste ce qu’elle devint. Analysant les documents, les monuments, les inscriptions, confrontant les légendes et les vies des Saints, l’auteur en vient à affirmer que Rolende, accompagnée de sa mère, car en ce temps les jeunes filles ou les jeunes épouses ne voyageaient pas seules, se rendait à Lobbes, à l’abbaye, où elle comptait se réfugier, quand elle devint malade à Villers-Poterie où elle mourut. Et tandis que les chroniqueurs, les historiens, les hagiographes perdent sa trace et accumulent les suppositions, les thèses, hypothèses, anti-thèses et synthèses, le peuple de la région entretient pieusement son souvenir et finit par lui vouer un culte, perpétué fidèlement jusqu’à nos jours, embelli de toutes les charmantes broderies que l’imagination populaire sait dessiner sur la trame parfois bien dure des existences mouvementées. Sur ce culte vient se greffer celui de Saint Oger. Et voilà bien une autre histoire, ou une autre légende car en fait on ne sait jamais au juste où l’une s’arrête et où l’autre commence. Aussi est-il très difficile d’écrire l’histoire et très dangereux d’être affirmatif en matière folklorique.

Oger était un brillant chevalier qui désavouait Charlemagne et le considérait comme un usurpateur. Après la répudiation ou la fuite de Rolende, il prit nettement position contre le grand empereur et participa à une guerre contre lui ; ce fut, pensons-nous, la guerre de Lombardie et on sait que si la fin est considérée par nous, (qui sommes plein d’admiration pour Charles-le-Grand, auquel nous élevons des statues), comme très heureuse, le parti qu’avait pris Oger fut désastreux pour lui et ses maîtres et leurs alliés. Il dut s’humilier devant Carolus Magnus et fut condamné à se retirer dans un monastère. Libéré et pardonné, il consacra sa fortune à créer et à doter des monastères et se fit lui-même plus ou moins ermite. Il se serait retiré sur la terre d’Hanzinne, proche de Gerpinnes, où il est honoré et où une marche — nous verrons laquelle tantôt — sort chaque année pour rendre hommage à sa mémoire. Ajoutons que l’on suppose qu’il rendit souvent visite au tombeau de Rolende à qui le peuple de la région commençait déjà à rendre un culte, car il paraîtrait que peu de temps après sa mort, un aveugle (p.158) aurait recouvré la vue auprès de son tombeau. Contentons-nous de ce miracle et n’énumérons pas les autres. Il suffit à expliquer le développement de l’église de Gerpinnes, le succès de son pèlerinage, la construction d’un beau cénotaphe, la confection d’une belle et riche châsse en laquelle sont incluses les restes de la vénérée. Cette châsse on la promène cérémonieusement chaque année au cours d’une « marche » particulièrement longue et pénible, où nous aurons à signaler deux particularités, le jeu des cannes et le passage à Hanzinne.

Harassante, oh certes, oui.

Vers minuit, les routes conduisant à Gerpinnes sont sillonnées de pèlerins et de marcheurs allant les uns faire leurs dévotions, les autres rendre leur hommage. Les cafés de Gerpinnes restent ouverts toute la nuit et vers deux heures la foule va se masser au seuil de l’église dont les portes s’ouvrent vers deux heures et demie. La cohue s’y précipite afin d’aller toucher la châsse. A quatre heures on dit la messe et celle-ci finie le « tour » commence. En voici l’itinéraire et le parcours.

Hymiée (4 h.40) — Hanzinne (5 h. 35) — Tarcienne (6 h. 50) — Bertransart (7 h. 55) — Les Flaches (8 h. 40) — Joncret (9 h. 50) — Acoz (11 h. 10) — Vil-lers-Poterie (13h. 30) — Gougnies (15 h. 45) — Fromiée (16 h. 45) — Sartiat (18 h.) —Rentrée à Gerpinnes (18 h. 15).

Si le cœur vous en dit, faites comme nous, saisissez votre bourdon de pèlerin, allez prendre l’air et vous détendre les jarrets à Gerpinnes. Empressons-nous de vous encourager en vous disant qu’à chacun de ces endroits il y a des repos variant entre 15 minutes et 1 heure 50. Malgré cela il faut encore de l’endurance, et un hommage particulier doit être rendu à l’intrépidité des « marcheurs » pour lesquels le calvaire s’aggrave de la discipline, des exercices et de tous les impedimenta d’un armement encombrant.

Disons un mot du jeu de cannes dont nous parlions tantôt, car il est révélateur de l’importance que les militaires occasionnels accordent à leur rôle.

Le dimanche de la Pentecôte à 14 heures, le tambour-major va chercher sa canne chez Monsieur le Curé, car celle-ci appartient au trésor de sainte Rolende. A 16 heures, les tambours de la compagnie, tambour-major en tête, vont chercher la musique et le drapeau de la jeunesse et parcourent le village pour rassembler les marcheurs. A six heures du soir, première décharge entourée d’un cérémonial particulier. Après des mouvements d’armes, le major commande d’apprêter les fusils pour un tir de bataillon. Quand les fusils sont prêts, fait trotter son cheval tout le long du front s’arrête et crie ! « Nous allons faire la première décharge en l’honneur de sainte Rolende et à la plus grande gloire de Dieu pour qu’elle nous préserve de tout mal et de tout accident ». Il tire son sabre et commande : en joue, feu ! On tire. Après quoi on se repose.

(p.159) A 10 heures du soir les tambours battent la retraite dans le village, mais ce n’est pas pour un long repos car à une heure du matin ils battent la diane afin de se trouver devant l’église à l’arrivée de la Compagnie de Villers-Poterie. Devant le portail de l’église, le tambour major de Gerpinnes remet sa canne au tambour-major de Villers-Poterie qui commande le départ de la procession, laquelle s’en va de son pas dansant. Ce sont les marcheurs de Villers qui ont seuls le droit de sortir la châsse de l’église et de donner le signal du départ. Arrivée à la place, la procession doit subir l’assaut des marcheurs de Gerpinnes qui se sont dispersés en tirailleurs. A la dernière maison de la localité, le tambour-major de Villers remet sa canne au tambour-major de Gerpinnes qui commande le pas accéléré.

Disons que dans chaque localité traversée, il y a un rituel établi et très strictement observé ; il stipule qui doit faire la haie, qui doit exécuter les décharges, qui doit prendre la tête, qui doit prendre la queue, qui doit garder la châsse, etc. Protocole très compliqué et qui ne peut souffrir aucun accroc sans que des incidents graves surgissent.

Contons maintenant ce qui se passe à Hanzinne. Au moment où la procession pénètre sur le territoire de la commune, la compagnie d’Hanzinne vient à sa rencontre, entourant la châsse contenant les restes de Saint Oger. En cortège, les deux châsses se suivant, on se rend à l’église, puis à la chapelle Saint Oger. Là les deux châsses vont se séparer, ceux de Gerpinnes continuent leur tour avec leur reliquaire et ceux d’Hanzinne ramènent leur précieux fardeau à l’église en faisant de leur côté un grand tour.

Au moment de la séparation se déroule la scène la plus pittoresque de la journée, celle qui comporte le plus de naïveté et de saveur folklorique. Elle évoque les relations d’amitié qui auraient existé entre les deux saints, et le peuple traduit cette amitié d’une façon assez symbolique, sans que nous osions dire, ou même penser que ces relations aient été d’une amitié telle que le peuple l’imagine ou la représente.

Les pèlerins se mettent à courir à la débandade et à se pourchasser (p.160) afin d’évoquer la poursuite de Rolende par Oger, poursuite dont on est bien convaincu et à laquelle on attribue des intentions particulières que l’histoire ne consigne pas, car elle ignore quelles furent les sentiments réciproques des deux personnages. Les jeunes gens se montrent particulièrement hardis dans cette poursuite à laquelle les jeunes filles se prêtent avec plus ou moins de bonne grâce suivant les sentiments qu’elles témoignent aux poursuivants. On prétend, (et peut être est-il regrettable que nous ne comprenions pas le wallon), que les propos échangés au cours de cette poursuite ne laissent aucun doute sur la nature des rapports qui auraient existé entre Rolende et Oger. Mais nous sortirions du domaine folklorique si nous tentions de recueillir ces propos.

En ordre parfait, avec dignité et majesté, la procession rentre à Gerpinnes à 18 heures 15, s’il n’y a pas de retard sur l’horaire prévu. Toutes les compagnies font la haie, sauf celle de Gerpinnes qui seule et au pas cadencé, toujours alerte et sautillant, gravit la côte conduisant à l’église. Après quoi on se divertit le soir très tard à la kermesse.

Vous croyez qu’après de pareilles manœuvres les hommes vont se reposer ? Jamais de la vie.

Le mardi à 8 heures du matin, rassemblement. A 9 heures grand messe. A l’issue de celle-ci hommage aux notables.

L’après-midi on va à la rencontre des compagnies des environs qui reviennent manœuvrer jusqu’à la soirée avec leurs consœurs de Gerpinnes et fraterniser en s’attardant plus que de raison.

Dites encore après cela que l’humanité dégénère. Parlez pour nous, gens des villes qui serions incapables de pareille endurance, même pour une œuvre pie. Heureusement dans nos campagnes il y a des briscards et des lascars qui sont encore un peu d’attaque, et prêts à faire honte aux citadins au sang édulcoré.

(p.161) LES MARCHES QUI NE SONT PAS DE L’ENTRE SAMBRE ET MEUSE

On s’est habitué à considérer les marches comme étant caractéristiques de l’Entre Sambre et Meuse. Sans doute est-ce dans cette région qu’elles sont les plus nombreuses, mais elles ne sont pas exclusivement localisées dans ces régions.

Tout d’abord, dans l’Entre Sambre et Meuse même on ne les rencontre, actuellement tout au moins, que dans le trapèze formé par des lignes allant de Namur à Fontaine l’Evêque, de Fontaine l’Evêque à Beaumont, en passant par Thuin, de Beaumont à Philippeville et de Philippeville à Namur. C’est dans ces endroits que sont inclus les villages formant des compagnies régulièrement ou sporadiquement. Les documents anciens semblent établir que la zone s’étendait jadis davantage vers le sud.

Mais il y a des Marches en dehors de l’espace embrassé par la Sambre et la Meuse. Il y en avait jadis une à Anderlues, proche de La Louvière et Morlanwelz et peut être la procession actuelle y est-elle encore accompagnée de troupes. C’est là que l’on retrouvait surtout le costume des combattants de 1830. Il y en avait une également à Saint-Symphorien-lez-Mons. Et aujourd’hui une des plus caractéristiques et des plus vivantes est encore celle de Jumet, entre Gosselies et Charleroi, sur la route vers Bruxelles. Il y en avait aussi à Marbais, près de Fleurus et à Perwez-en-Condroz entre Huy et Andenne.

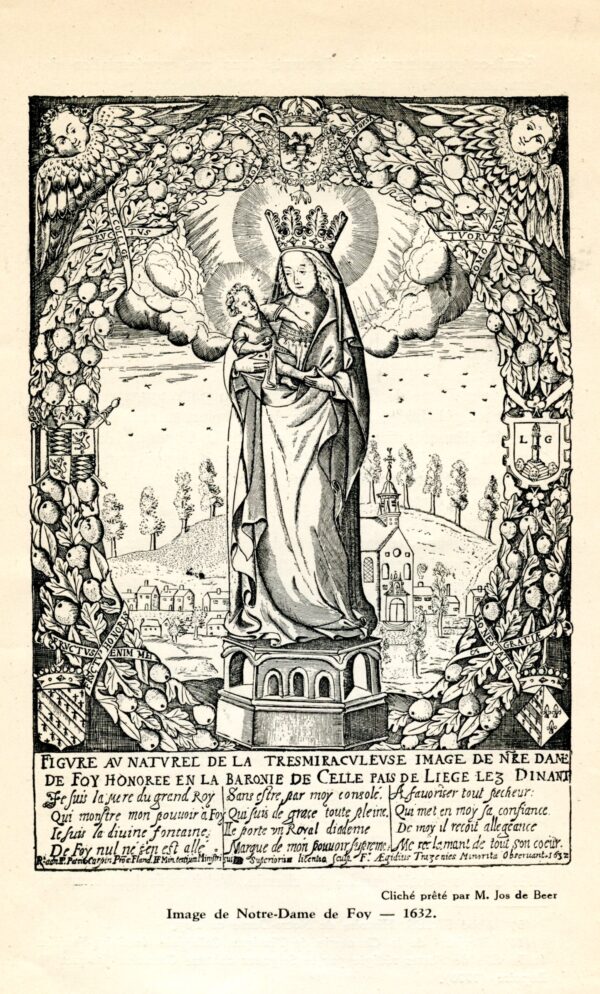

Et actuellement encore, tous les sept ans, entre Dinant et Ciney la procession de Foy Notre Dame, dont l’église a tant de caractère qu’elle est constamment visitée par les amateurs d’art et d’archéologie, donne lieu à une participation militaire des habitants de Rochefort.

Nous n’examinerons pas ici si les processions de Renaix en Flandre, où il y a des militaires occasionnels, et de Visé, entre Liège et Maestricht, peuvent être assimilées aux marches de l’Entre Sambre et Meuse, mais il nous semble qu’on ne peut refuser ce caractère à la procession de Saint Véron à Lembecq, près de Hal en Brabant, dont nous parlerons plus loin. Et là nous serons en plein Brabant, aux portes de Bruxelles. Des trains spéciaux partent d’ailleurs de la capitale pour y conduire les pèlerins. Nous avons constaté, il est vrai, que ces trains n’étaient pas encombrés.

(p.162) LA MARCHE DE LA MADELEINE A JUMET

Si Jumet a pris aujourd’hui l’aspect triste de ces agglomérations populaires des régions industrialisées, il devait avoir jadis, de par le site qui l’environnait, un caractère très pittoresque. Localité très ancienne à la limite de la forêt charbonnière, on croit que les Nerviens avaient caché à cet endroit leur trésor. Toujours est-il qu’elle est mentionnée déjà en 869 et une légende veut qu’elle ait été fondée par des Huns qui seraient venus s’y établir après la défaite de leur armée à Châlons en 451. Le hameau de Heigne, le château qui s’y trouve et la vieille église romane, s’appellent dans la toponymie populaire, terre, château et église des Sarrazins. S’il n’y a aucune preuve d’exactitude ce sont tout au moins des indices certains d’ancienneté.

On croit que l’église de Heigne a été construite sous lé vocable de Sainte Marie-Madeleine vers 940, par une jeune fille qui s’était consacrée à Dieu. Ici comme à Fosses, il y a une statue de Se Brigide que les fermiers implorent pour leur bétail.

De la procession, trois versions prétendent expliquer les origines. Donnons les brièvement car toutes trois contiennent un élément commun, fixe, et cet élément se retrouve dans la marche actuelle.

1° En 879 les Normands qui ravageaient la région furent vaincus à Thi-méon, au nord de Gosselies, à quelques kilomètres de Jumet. La population, qui, anxieuse de son sort, entourait le camp des défenseurs dans l’attente du résultat de la bataille, en apprenant la défaite de ces conquérants redoutables, se mit à danser avec frénésie. En commémoration de cette victoire, la procession aurait été instituée.