die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens / la communauté germanophone belge : Allgemeines / généralités

1 le concept impropre « Cantons rédimés »

2 Literatur in den Ostkantonen (littérature dans les Cantons de l’Est)

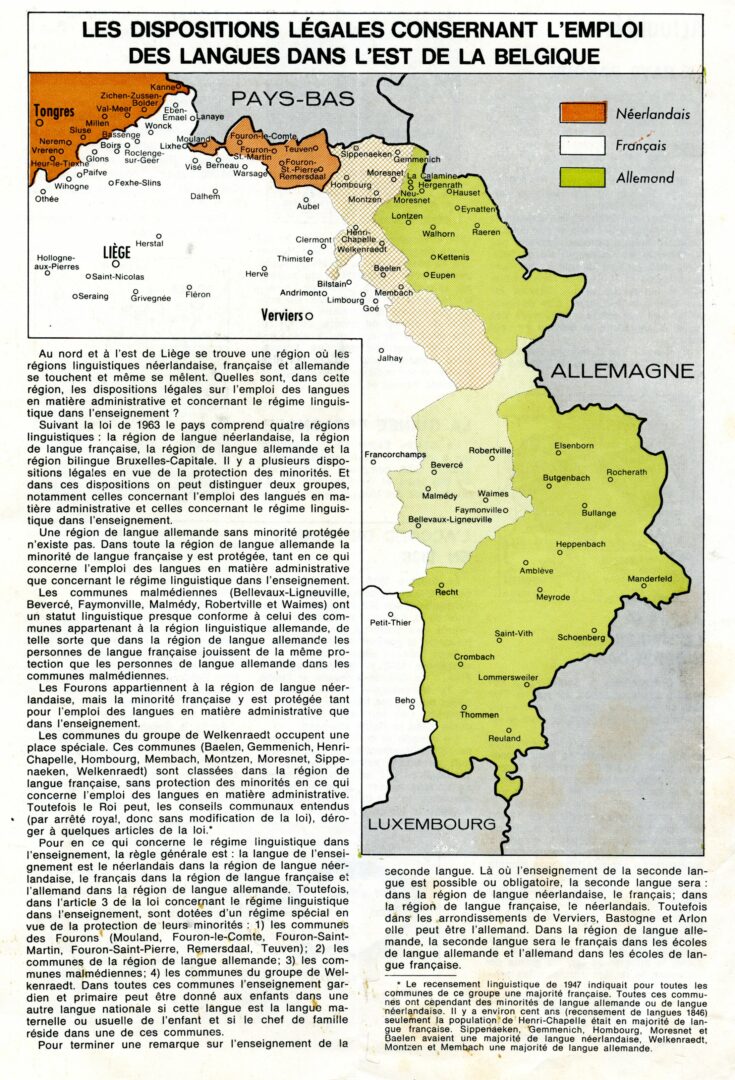

Dispositions légales concernant l'emploi des langues dans l'est de la Belgique, S.R.

Maurice Lang, Une expression impropre qui a la vie dure: Les "Cantons rédimés", in: Folklore Stavelot - Malmedy, Tome XXXIV / XXXVI - 1970-1972

Die Literatur in der deutschsprachigen Gemeinschaft

Leo Wintgens, Grundlegung einer Geschichte der Literatur in Ostbelgien, 1986

Bild der sprachlichen Wechselwirkungen im Zwischenland

(S.2) Kulturgeographie

Geographisch bildet Ostbelgien, noch weniger als Flandern oder die Wallonie, ein landschaftlich einheitliches Ganzes, und auch die kulturellen Grundlagen der verschiedenen Teilgebiete sind unterschiedlicher Art. Im deutschsprachigen Erdkunde-Atlas der belgischen Volksschulinspektoren L. Alexandre und J. Lousberg1 aus dem Jahre 1932 lesen wir Seite 43 im Abschnitt zur allgemeinen Übersicht der Bevölkerung Belgiens, die damals rund 8 Millionen betrug (- 3785814 im Jahre 1830), unter dem Titel Sprachen: Niederländisch, gewöhnlich flämisch genannt; französisch, mit der Mundart wallonisch, und deutsch.

Die Kapitel zum Herverland (450 km2, 205 000 Einwohner), zu den Ardennen (5 000 km2, 215 000 Ew.) und zu Belgisch-Lothringen (750 km2, 86000 Ew.) enthalten jeweils auch weitere Einzelheiten zum Sprachgebrauch:

Herverland: Wallonisch mit französisch so ziemlich allerorts; flämisch in fünf an der holländischen Grenze liegenden Gemeinden; deutsch in einigen Gemeinden des Kantons Aubel und im ganzen Kanton Eupen.

Ardennen: Wallonisch mit französisch. Ungefähr 15 000 Bewohner des Kantons Malmedy sprechen wallonisch, die anderen sowie auch die Bewohner des Kantons Sankt Vith sprechen deutsch.

Belgisch-Lothringen: Deutsch im Osten (15 Gemeinden); sonst wallonisch und französisch.

Durch die Auswirkungen der beiden Weltkriege, aber auch durch innenpolitische Entwicklungen, insbesondere die Wandlung Belgiens vom Einheitsstaat zu einem mehr föderativen Ganzen, haben sich auch im ostbelgischen Raum veränderte kulturpolitische Einstellungen und neue Verwaltungsstrukturen gebildet, die frühere Realitäten jedoch nur teilweise abdecken.

Das seit der Sprachengesetzgebung von 1963 offiziell festgelegte Gebiet der heutigen Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien2 umfasst seit dem 1. Januar 1977 neun Grossgemeinden. Durch einen Streifen des zum wallonischen Malmedyer Raum gehörigen Hohen Venns rundum Botrange (692 m) getrennt, gliedern sich diese Gemeinden in zwei Teile, die in verschiedenartigen Landschaftsräumen eingebettet erscheinen.

1) Atlas mit beigefügtem Text fur die 3. und 4. Stufe der Volksschulen, die Vorbereitungsabteilungen der Mittelschulen und den Mittelschulunterricht (7. Klasse), H. Dessain, Lüttich 1932.

2) Siehe u. a. A. VERDOODT, Zweisprachige Nachbarn, Wien-Stuttgart, 1968, 5.33t.

(S.3) Im flächenmässig kleineren, aber ortsweise industrialisierten nördlichen Teil (ça. 225 km2) liegen neben Raeren (8 422 Ew.) und Lontzen (4 323) die meistbevölkerten Gemeinden Eupen (17 071) und Kelmis (9 126)3. Stärker noch als im westlichen Teil des Herverlandes hat hier nach und nach der gegen Ende des Mittelalters noch ungefähr die Hälfte des Kulturlandes umfassende Ackerbau in den Tälern der Iter, der Göhl und der Weser der alleinigen Viehwirtschaft weichen müssen4.

Die bedeutend grossflächigeren südlichen Gemeinden (insgesamt ça. 630 km2), Amel (4826), Büllingen (5157), Bütgenbach (5023), Sankt Vith (8 466) und Burg-Reuland (3 717) in den Tälern der Warche, der Amel und der Our beinhalten neben Weide- und Ödland und selten gewordenen Äckern ausgedehnte Waldbestände vom Hohen Venn bis in den aus Luxemburg herubergereifenden Osling5

Durch die Gemeinde Kelmis6 grenzt das Gebiet der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien am nördlichen Dreiländereck, 322,5 m über dem Meeresspiegel, zugleich an die zur Französischsprachigen Gemeinschaft gehörige, aber auch »plattdeutsche« Gemeinde Plombières (Bleiberg), das Königreich der Niederlande und die Bundesrepublik Deutschland. Das nördliche Teilstück der belgisch-deutschen Grenze bildet die jahrhundertealte östliche Territorialgrenze des ehemaligen Herzogtums Limburg zur Reichsstadt Aachen, ein bewaldeter Höhenrücken, der als halbkreisförmiger Ausläufer des Hohen Venns nördlich des Voergebiets auf niederländischem Boden abflacht.

Nach dem wallonischen Venn stutzt sich die belgische Ostgrenze auf ähnlich unwegsame Gebiete im Bereich der früheren kurtrierischen Herrschaft Schönberg (mit Manderfeld). Das letzte Teilstück fällt streckenweise mit der Ostgrenze der zum Herzogtum Luxemburg gehörigen Herrschaften Sankt Vith und Reuland zusammen. Letztere stösst heute als Grossgemeinde am südlichen Dreiländereck (Höhenlage 336m) auch an das 1815 entstandene, 1839 zerkleinerte Grossherzogtum Luxemburg.

3) Offizielle Bevölkerungszahlen am 1.1. 1984 mitgeteilt vom Beigeordneten Bezirkskommissariat Eupen-Malmedy-Sankt Vith.

4) J. RUWET, L’Agriculture et les classes rurales au Pays de Hervé sous l’Ancien Régime, Liège-Paris 1943; L. TIMMERMANN, Das Eupener Land und seine Grünlandwirtschaft, Bonn 1951; H. SCHIFFERS, Landschaftlicher und landwirtschaftlicher Strukturwandel im Eupener Ländchen vom Mittelalter zur Neuzeit, ZEG, 1, 2. Jg., Eupen 1952.

5) Eine Synthese bietet das dreisprachige Buch Naturpark Hohes Venn — Eifel, Eupen 1981.

6) L. WINTGENS, Neutral-Moresnet, Kelmis, La Calamine — Ursprung der Vieille-Montagne, Eupen 1981 (dt.-frz.-ndl.-engl.).

Laurian Morris (Sankt Vith 1879 – Moskau 1882)

(S.83) Der Rittersprung von Ouren

Es saust der Sturm, es wogt die Welle,

Der Uhu heult am Unkenteich

Und zuckend durch des Blitzes Schnelle

Umflimmt das Schloss ein schaurig Bleich.

Und Cuno in der Liebe Gluten

Vergisst des Sturmes herbe Fluten:

»Mag’s sausen hüben, toben drüben,

Die Erd’ vergisst man leicht beim Lieben.«

Und so in zärtlichem Erglühen

Strahlt ihm des Lebens heit’res Grün;

Doch Trennung naht — er muss entfliehen,

Und steht gebannt — und kann nicht fliehn.

Die Freunde mit dem Morgenstrahle

Entzogen schon dem Ourener Tale,

Doch Cuno kam noch nicht von dannen,

Schon nah’n des Feindes blut’ge Mannen.

Und kindlich wie er nie gewesen,

Umarmt er die geliebte Braut,

Und sieht wie in dem lieben Wesen

Des Unglücks dunkle Ahnung graut. »

Bleib fern, sprach sie, von jenen Mächten,

Die frei nach off’ner Willkur rechten,

Des Menschen Wut ist noch zu trauen,

Doch nicht der Wetter schwarzen Grauen.«

Nun ging es über Teich und Hecken

Ging’s brausend wie des Windes Weh’n,

Die Raben floh’n in wildem Schrecken,

Umheulten ihn mit hohlem Krähn. »

Hilf Gott, hilf Gott, die Felsen zittern,

Sieh’ da, vor mir die Eichen splittern,

Und hinten über Stock und Stufen

Erjagen mich der Rosse Hufen.«

Der Rappe steht und schnaubt und scharret

Und bäumt den Rücken fur und fur. »

Mein Gott, wie nah der Rosstrapp knarret;

Und ich am jähen Abhang hier.

Sieh’ da, sieh’ da, es gähnt die Tiefe

Als ob sie mich nach unten riefe,

Will mich dem Wogenschoss vertrauen

Auf Menschenwut ist nicht zu bauen.«

Und flehend blickt er auf gen’ Himmel:

»O Gott, mein Gott, errette mich.

Ha, welch’ ein Schaum, welch Flutgetümmel. . .

Lass’ unversehret, Ross und mich.«

Und in des Felsens glattem Ringe

Haut er ein Kreuz mit fester Klinge,

Bereute jetzt noch seine Sünden —

«Mein Vater, lass mich Gnade finden.«

Drauf spornt er’s Ross und sprengt hinunter,.

Hinunter, wo das Schäumen qualmt —

Die Feinde staunen ob dem Wunder

Und glauben ihn und Ross zermalmt.

Sie jauchzen froh mit wilden Stimmen:

»Nun mag er zum Verderben schwimmen.«

Drob legte sich des Sturmes Wogen

Und prachtvoll kam der Mond gezogen.

Er scheuchte weg die grauen Schatten

Und Stille deckte Berg und Tal

Und auf den bleichen, grünen Matten

Schwamm hin und her der Sterne Strahl.

Da hörbar aus des Schlundes Mitten

Vernahm man Cunos leises Bitten:

»Mein Ross und ich, o Herr, sind unversehret,

Mein still’ Gebet hast Du erhöret.»

(1857, Nachdruck in OBELIT 5, 1979)

Alfred Rethels

(S.164) Der Urwald

Gudula von Gibichen, Tochter eines Offiziers, wurde aus liebeleerem Elternhause mit der kräftigen Aufforderung entlassen, zu versuchen, sich auf eigene Füsse zu stellen. Sie war ein Mädchen wenn nicht von Schönheit so doch von sympathischer Eigenart; gut gewachsen und sorgfältig gekleidet, hatte ihre Erscheinung der Anmut nicht ermangelt, und sie hatte denn auch die Beachtung des ihr zukommenden und sozusagen zugewachsenen Mannes gefunden: Leutnant Wilhelm Horritz hatte Gudula auf den Bällen, die der Oberst zu geben hatte, gesehen, in geregelter Weise um sie angehalten, und dann war ein langer Brautstand angegangen, der sich nicht sehr von Kinder- und Hausfreundschaft füreinander Erwählter unterschied und in Gudula alle aussergewöhnlichen Empfindungen in Schlaf gelassen hatte. Wilhelm Horritz war ein äusserst korrekter, von der Moral seines Standes ehrlich durchdrungener Mensch, der zwar ein sorgfältig gehutetes und taktvoll nur matt ausgeübtes Verhältnis zu einer kleinen Frau minderen Standes unterhielt, sich aber Gudula als einer Frau aus gleicher Klasse gegenüber niemals anders betrug, dass nicht ein Dritter, ohne verlegen zu werden, in jedem Augenblicke hätte dabei sein können.

Eines Tages war Krieg. Innerhalb vierundzwanzig Stunden hatte das Regiment auszurücken. Den Vater sah Gudula nur zu flüchtigem Abschied, der Leutnant hatte seinen Zug früher in Ordnung als der (S.165)

Oberst sein Regiment, die Mutter packte, und am warmen Augustabend hatte das Brautpaar eine von niemand gestörte, wehmütige und ziemlich ausgeschwiegende Stunde für sich, in der Wilhelm zum ersten Mäle den Versuche machte, die bisher streng geachtete Grenze zwischen sich und dem Mädchen zu überschreiten. Sie war verlegen, sie war erschrocken, sie hatte sich niemals klargemacht, was Brautstand, was Ehe eigentlich bedeute, sie wehrte ihn, mit Liebe und Zärtlichkeit übrigens, und mehr mit Gebärden als mit Worten, ab.

Nach dem Krieg — ihr Verlobter war als einer der ersten gefallen — zog sich Gudula als Gärtnerin in die Einsamkeit der Pflanzungen eines Grossbetriebs zurück. In den weitlaüfigen Treibhäusern für exotische Pflanzen vegetierte sie weiter, ein menschliches Gewächs.

Der Tigermensch! Eines Nachts drang der Freiländer ins Warmhaus. Er hatte wohl eine Scheibe ausgehoben — nein, er war durch einen Wasserkanal von aussen hereingekrochen, denn er trat nackt und na6 auf. Der Mond schien, durch Ritzen im Laubwerk reichte er hier und da bis auf den Waldboden herab, und Gudula wandelte nackt in der Wildnis. Da begegnete ihr auf dem Pfade der Tiger. Der Urwald schlief. Schlief wie alles heftige Lebewesen: erregt, murmelnd, raunend, sich rührend, schwer träumend. Es wisperte und knackte im Holze. Jetzt war es totenstill, und jetzt trompetete unversehens der Tukanvogel auf seinem Nashorn.

Als der Tiger erschien, stand gerade das Blauböckchen an der Tränke und sulzte. Wie ein Pfeil, vom Bogen seiner Läufe abgeschossen, versank es ins Dickicht von Mimosen und Christusdorn. Auch der Tiger kann sich verwundern, es kommt vor, dass auch der Tiger ob irgendeiner ungewohnten Erscheinung seines Opfers stutzt und einen Augenblick die Fassung verliert. So hier. Der Tiger stockte, obgleich er Bescheid wissen mochte, aïs er die Eva dieses Paradieses nun leibhaftig nackt um eine Krümme biegend sich gegenüber sah.

Auch das Weib stockte. Sie empfand einen furchtbaren Schrecken — aber eigentlich auch eine Lust, unwillkürliche Lust darüber, dass durch die Wirklichkeit des reissenden Wildes ihr Urwald plötzlich wild und echt war. Er war doch ein zahmer Urwald gewesen, trotz Affin und Blutegeln. Ihr Schrecken war erhaben. Alles erlebte sich in einer Sekunde.

Dann begann die Flucht. Der Tiger folgte. Ein Schrei der Befriedigung, das Opfer endlich nahe zu sehen, entbrach seiner Brust. Der Tiger war schnell und gewandt, aber die Frau kannte den Ort, die Irrwege des grünen Labyrinthes und die Durchlässe im Unterholze, die das Blauböckchen offenhielt. Höchste Lust des Ernstfalles genoss die Gejagte. Einen Augenblick empfand auch das schöne grosse Tier in ihr die süsse Wonne der weiblichen Versuchung zur Nachgiebigkeit vor dem männlichen Verfolger. Sie empfand, was jedes Weib, auch wenn es durchaus (S.166) nicht will, freudig empfindet: Geschmeicheltsein über die jahrelange treue Beharrlichkeit auch eines feindlichen männlichen Willens. Aber sie war auch darin echtes weibliches Tier, dass sie unbarmherzig strenge Auswahl in zusagender Männlichkeit treffen musste. Dann war der Freiländer aus tiefem Instinkt, und schon von je, verworfen.

Die Sohlenballen der Jagenden rutschten und klatschten über den feuchten Waldboden. Gudula geriet doch allmählich in die Enge. Aber sie schrie nicht, es hätte ihr auch nichts geholfen, man war nächtliche Schreie aus dem Urwalde gewohnt, Martin war weit in seinem Schlafhause, und übriges Gesinde hätte sich nachts nicht in das unheimliche Waldhaus getraut, ein Hilferuf ist auch unangemessen im Urwald, wo nur Selbsthilfe gilt. Der Freiländer trieb Gudula in den Winkel des Baues.

Dort lag der grosse Regenwassersarg. Die amerikanische Seerose, die als Königsblume den Bewunderern bekannt ist, liess die metergrossen Pfannen ihrer Blätter auf dem Wasser schwimmen. Gudula trat auf die grünen Riesenteller, welche unausgewachsene Kinder zu tragen vermögen. Und auch ihren mageren sehnigen Mädchenkörper trugen. So schritt sie, stand sie wie eine Pflanzengöttin auf den willigen Blättern.

Der Freiländer suchte die Waldelfe vom Mauerkranze des Behälters aus zu haschen. Als er jetzt fast ihre Haarfahne erreichte, sprang Gudula ins Wasser. Ohne Gefahr, es waren ja keine Alligatoren darin, wovon der Orinoko steif ist.

Das Wasser war über Menschenmass tief. Sie schwamm. Ihre Haare lagen auf der Fläche. Danach griff, niederkniend und sich hinausbeugend, der Feind. Da tauchte Gudula auf den Grund.

Aus der Tiefe durch die dicke grüne Scheibe des Wassers hinaus sah sie den Mond ziehen und im Wasser die schwarzen Schatten der Tellerblattel stehen. Und sah undeutlich auch den roten Leib des Mannes in hilfloser Wut auf dem Mauerkranze laufen.

Als sie Atemnot bekam, stieg sie langsam auf, unter eines der Riesenblätter, das sie mit dem Kopfe so weit hob, dass sie Luft bekam. So hielt sie sich eine Weile schräg liegend mit leichten Handbewegungen unter der Wasserfläche. Der Freiländer meinte, ihren Umriss im dicken Wasser undeutlich erkennend, Schwimmhäute zwischen den gespreizten Fingern ihrer Hände zu sehen:

Wie lange sie dort im tropisch lauen Wasser zwischen und unter den nymphäischen und neptunischen Pflanzen sich aufhielt, hin und wieder nur wie ein Krokodil oder ein Flusspferd die Nasenlöcher zum Luftziehen an die Oberfläche brachte und absank, das kann man schwer sagen. Denn sie fühlte sich äusserst wohl in dieser warmen Wasserwelt. Sie wohnte im Orinoko unter einer tropischen Mondnacht, es konnte, was sie anging, ein Jahrhundert dauern, sie würde Flussmuscheln und Austern der (S.167) Strommündungen essen, die furchtbaren Alligatoren, (…), würden sich an sie gewöhnen, die Pflanzen würden sterben und neue Sprossen treiben, sie würden sich ewig wieder wunderbar befruchten wie jene Unterwasserpflanze, die nur zur Fortpflanzungszeit die Stiele ihrer Blüten zur Oberfläche hinaussendet, wo die männlichen Blüten sich lösen und als samenbeladene Schifflein im Inselmeer der weiblichen Blüten umherfahren und die Ladung ihrer Pollenbunker in die Häfen der Narben loschen, und die dann die Stiele der weiblichen Blüten einrollt und an sich zieht, um im feuchten Grunde die Früchte reifen zu lassen. Sie würde sich an diese Sauerstoff entwickelnde Pflanze ansaugen und überhaupt das Aufsteigen zur Atemwelt unterlassen. Und der alte Mond, ausgebrannt und versteint, würde am ewigen Himmel ziehen und die unbestimmt abgegrenzten Schattenzylinder der Tellerblätter in das flüssige Reich hinabsäulen, zwischen denen man vielleicht Schwimmkunststücke treiben konnte, wenn man durch diesen Wald von Schattenstämmen umherfuhr, bis auch der Mond in einmal erlahmender Wandelspannung der Kreisläufe eines altersschwach werdenden Planetensystems in die Erde hereinstürzte und dem ganzen, eintönig gewordenen Äonendasein ein vielleicht erwünschtes Ende machte.

Eine Hartfrucht loste sich draussen im Gipfel eines Baumes, fiel treppend von Ast zu Ast und schliesslich auf den Waldboden nieder, wo sie knallend aufsprang und ihre Steinkörner versprengte…

Die Nymphe merkte dieses kaum, was in der drobenen andern Welt geschah, nur aïs schwachen dumpfen Ton brachte das Wasser die Erschütterung der Luft an ihr Ohr. Sie hätte sterben können, reuelos und frei von Forderungen in Erstickung, denn kennenswert Neues bot ihr der Kreis der Dinge kaum noch mehr. Die wahre Natur kann in jedem Augenblicke sterben, da sie sich ihrer Unverwüstlichkeit und ewigen Dauer bewusst ist.

Der Freiländer mochte fühlen, dass er alles verloren hatte. Ihn erlöste aus seiner lächerlichen Lage die Furcht: die grosse Äffin, die Nachtwanderungen durchaus nicht liebt, kam, über irgend etwas in ihrem Waldhause beunruhigt, langsam und schläfrig aus ihrem Wipfelnest die Treppe der Äste herab — als sie, gar nicht in böser Absicht, vielleicht nur neugierig, auf dem Mauerkranze neben dem Menschen niederhockte und dieser plötzlich seine nackten Arme von den haarigen der Madame Lili gestreift fühlte, heulte er in Entsetzen auf und stürzte von der ein wenig erstaunt ihm nachsehenden Schimpansin fort in das Dickicht. Irgendwo fand er einen Ausweg, diesmal durch die Scheiben, deren eine er mit einem Fusstritt zerschmetterte. An den zackigen Glasstrahlen des Loches rollte sich seine abgeschundene Haut auf…

Der körperliche Zustand Gudulas verschlimmerte sich. Ihre Brust, die schon lange keine Hügel mehr gehabt hatte, bekam Höhlen, sie hätte jetzt auf den Seerosenpflanzen schon wie die Baumelflein tanzen können. Ihr langer magerer Hals wurde vom beständigen Husten noch langer. Und so empfindlich war sie jetzt: wenn ein Flug Papageien an ihr vorüberging und die vom Schwingenschlag bewegte Luft ihre Stirn fächelte, wandelte sie schon Erkältung an, und es wurde der Tag kommen, wo das zarte Flugelschwirren eines Kolibri sie tödlich umwerfen wurde. Sie war vollkommen stumm, lebte nur noch mit ihren Pflanzen und dachte mit ihnen. Sie fühlte ganz einfach mit jedem Baum und wie jeder Baum, so unbestimmt, träumerisch und verblasen, aber auch so lauter, unaufhaltsam und richtungsgerade. Da die Lebensmoral in Pflanze und ihr die gleiche war, so ist es nicht verwunderlich, dass sie auf den blossen Blick hin und oft auch ohne diesen Behagen oder Missbehagen wie jene verspürte, gleich Ehegatten oder zärtlichen Familienmitgliedern, dass sie und die Pflanzen gegenseitig durch ihr blosses Sein einen kleinen aufmunternden oder hemmenden Willensakt aufeinander wirkten. Es war merkwürdig genug oder vielleicht auch nur ein Wirkungsausbruch der in ihrer zufälligen Gestaltwerdung als Mensch nicht zu ihrem natürlichen Schicksal gelangten Weiblichkeit, dass sie, die unter den stattlichen Pflanzen der Tropen lebte, eine Vorliebe hatte für verkümmerte und schon aufgegebene Grünwesen. In ihrer Bambusklause zog sie ganz in der Art eines alternden Mädchens auf einem Brette vor der Scheibe in irdenen Töpfen allerlei schwächliche Blumen, gleich als ob nicht nebenan der Urwald prangte und protzte. Schon als junge Dame und Oberstentochter hatte sie einmal auf der Strasse ein aus einem Mülleimer herausgefallenes trockenes und totes Zweiglein eines Kaktus aus reinem Mitleid fur das Gewächs auf- und nach Hause in Pflege genommen. Es hatte sie auf ihrem ganzen Lebenswege bis hierher begleitet. Sieh da, jenes Zweiglein, dass eine unwissende Stadtdame verworfen hatte, war gar nicht töt gewesen, in der Nähe von Gudulus Herzen und unter ihren instinktsicheren Händen hatte es sich langsam, unendlich langsam freilich, auf seinen Lebenswillen besonnen, und das graue verschrumpelte Gewächslein war grün und straff geworden. Üppig wurde es niemals mehr, die Lebenskraft war schon gar zu schwach gewesen, aber Gudula hatte dieser Kaktuspflanze, der Bewohnerin trockener Wüsten, eine Glasglocke übergestülpt, um sie der allzu feuchten Tropenluft zu entziehen, und hatte ihr ein Luftfeuchtkeit stark verzehrendes Pflänzlein beigegeben, das den beim täglichen Lüften der Glasglocke neu eindringenden Luftdampf schnell verbrauchte — aus irgendeinem Grunde hasste sie dieses Pflänzlein, mochte es in seiner ihm ungünstigen Welt kümmerlich mit dem Dasein ringen, es erfüllte seinen Beruf als Dienerin der bevorzugten Schwester, denn in der Welt muss es Unordnung geben, und für schwächliche Gleichheitsstrebungen sind wir nicht zu haben. So wuchs denn dieser feine, übrigens stachellose Zärtling von Kaktus auf, und einmal, in der Weihnachtszeit, als sie ganz allein war, auch von draussen aus der Gärtnerei, aus der alle Angestellten nach Hause gereist waren, kein Laut kam, aber von Dörfern der Nähe und der fernen Stadt die (S.168) Weihnachtsglocken wie Stimmen aus einer vor Jahrhunderten versunkenen Welt klangen, da, wie ein Rückfall ins Menschliche, beschlich sie eine süsse Melancholie und die rührende Sentimentalität der Hausfeste der Menschen. Sie war plötzlich zum Weinen traurig — aber als sie aus wasservollen Augen einen verlorenen Blick auf die Glasglocke warf, sieh da, da blühte ihr Kaktus, blühte zum ersten Mäle seit vielen Jahren, blühte schon zu Weihnacht, obgleich seine Zeit erst ins Frühjahr fällt. Er hatte ihre gegen Weihnacht heranwandelnde Trauer mitgefühlt, er hatte sich angestrengt mit der Aufbereitung seiner jährlichen Jugend, er hatte ihr eine Freude machen wollen, er wollte ihr sagen, dass er mit ihr sei. Sie hob die Glocke auf und küsste die flachen stachelfreien Blattgebilde.

Zu Dreikönig war der Kaktus aber tot. Die Blüten fielen ab und die Pflanze zusammen. Sie hatte sich wohl zu sehr angestrengt.

Auch Gudula wusste, dass sie nicht mehr lange zu leben hatte. Ihre Lunge war so geschwunden, dass sie jäh in heftigen Zügen atmete, und ihr treues Herz arbeitete nun so stampfend, schnell und schwer, wie eine Schiffsmaschine im Sturmmeer. Von ihrem Bambushause in der einen bis zum Wasserspeicher in der anderen Ecke brauchte sie eine kleine halbe Stunde.

Im Frühling ist Gudula eingegangen.

Ihre Leiche hat man nicht gefunden. Sie starb wie alle Tiere sterben, verkrochen in einen hohlen Baum oder ein tiefverborgenes Nest im undurchdringlichen Urwald.

Peter Schmitz

(Eupen 1887-1938)

(S.176) Mobilmachung

Sommer 1914. — Die Schüsse von Sarajewo haben ihre Opfer gefunden. Ein Attentat wie viele andere. Die Schuldigen sind nicht die Völker oder Rassen, sondern eine kleine fanatische, nationalistische Clique in Serbien. Österreich stellt übertriebene Forderungen. Die Wolken am politischen Himmel Europas ballen sich zusammen. Kein Volk will den Krieg, und (S.177) doch kommt dieser Krieg wie ein Naturereignis, wie Sturm, Gewitter oder Erdbeben.

Die Seelen der Völker erzittern. Angstgefühl kriecht hoch in den Herzen der Menschen. Der Krieg sitzt den Menschen im Nacken. Doch grösser als die Angst ist der eingeimpfte Hass. Die Presse tut das ihre, um jene Stimmung bei den Völkern zu schaffen, die man Kriegspsychose nennt. Flammende Aufrufe bei allen Völkern schaffen eine Kriegsbegeisterung, die zum Kriegswahnsinn wird. Alle Völker werden davon erfasst. Was man in jenen verhängnisvollen Augusttagen 1914 ‘als Begeisterung der Völker hinstellte, muss Europa nach dem Kriege als Massenwahnsinn büssen.

»Der zweite August ist der erste Mobilmachungstag.« Dies prangt in dicken Lettern im deutschen Mobilmachungsbefehl. Jeder Reservist im Kreise Eupen-Malmedy, der bei der Infanterie gedient hat, findet in seinem Militärpass einen Befehl, der besagt, dass er sich am dritten Mobilmachungstage in Montjoie zu melden habe. Dort wird das zweite Bataillon des Reserve-Infanterie-Regiments Nr. 29 zusammengestellt. In der Hauptsache besteht das Bataillon aus Reservisten, die in den Kreisen Eupen und Malmedy wohnen.

Das Bataillon Eupen-Malmedy formiert sich.

Der Abschied vom Elternhaus, von allem, was uns bisher das Leben bedeutet, hat aus uns neue Menschen gemacht. In Stunden hat sich in uns die Umwertung aller Werte vollzogen. Lebensstellung, Vermögen, Anerkennung im bürgerlichen Leben sind wertlos geworden. Ein paar gute Stiefel sind mehr wert als der Besitz eines schönen Hauses. Vor der Wucht der seelischen Wandlung erscheint alles vor Stunden noch Bedeutsame unbedeutend. Das friedliche Dasein wird zum Traum; es wird ausgemerzt, ausgebrannt von et was, was wir Krieg nennen. Die alte Welt ist eingestürzt. Wir müssen uns eine neue Welt, einen neuen Lebenszweck zurechtzimmern. Und da wird es Gewissheit: Du musst dein Vaterland, deine Heimat beschützen, und dieser Gedanke trägt uns durch das Grauen endloser Kriegstage; er blieb, als das Strohfeuer künstlich entfachter Kriegsbegeisterung längst verglommen war.

Und noch etwas gebiert der Krieg, woran sich die Herzen der Soldaten aufrichten: Kameradschaft!

Das romantische Eifelstädtchen Montjoie ist jäh aufgerüttelt aus seinem Schlaf. Die hohen, barocken Hausgiebel in den engen Cassen geben das Echo von nagelbeschlagenen Kommisstiefeln wieder. Die jungen Männer, die den Männertyp der Heimat zeigen, empfangen die feldgraue Uniform. Reibungslos geht die Einkleidung vonstatten. Deutschland ist vorbereitet auf diese Mobilmachung.

Ich selbst bin in froher Stimmung und in lustiger Gesellschaft vor einer Woche in Montjoie gewesen. Diese Zeit scheint einer um Jahre entrückten (S.178) Vergangenheit anzugehören. Jetzt sitze ich auf dem Bordstein des schmalen Bürgersteigs. Die schwerbestiefelten Füsse sieden in der Gosse. Einer der neuen Kameraden, Frisör von Beruf, schert mir das Haupthaar, Eine hübsche Montjoier Wirtin kommt des Weges, sie erkennt midi und macht seltsame Augen.

Die Zucht wird strammer. Jede Kompagnie des Bataillons verfügt über drei schnauzbärtige, aktive Unteroffiziere. Zwei davon behandeln uns wie Rekruten und bringen damit unsere heldischen Gefühle und unsere Kriegsbegeisterung zum ersten Mal ins Wanken. Die Freiheitsliebe des Rheinländers äussert sich in lebhaftem Murren. Es sind gutmütige, willige Jungens, die Söhne der Eupen-Malmedyer, aber für den echten, preussischen Drill haben sie kein Verständnis.

Am anderen Tage lautet der Bataillonsbefehl: »Das Bataillon steht morgen früh um fünf Uhr abmarschbereit am Westausgang der Stadt. Am nächsten Morgen stossen die beiden anderen Bataillone zu uns. Das erste Bataillon ist in Aachen, das zweite in Bonn formiert worden. Das Reserve-Regiment Nr. 29 besteht nur aus rheinischen Jungens.

Wir marschieren durch Luxemburg. Uns wird gesagt, dass dieses neutrale Land sein Einverständnis zum Durchmarsch gegeben habe.

Der Tornister und die Knarre drücken. Wir marschieren fast ohne jede Rast durch die brütende Hitze der Augusttage. Die Bevölkerung ist zurückhaltend. Tag um Tag reichen sich die Hände. Wir haben nur einen Lebenszweck: Marschieren!

Wir haben im Bataillon den ersten Toten durch Hitzschlag. Es ist etwas Absonderliches um den Hitzschlag. Der Soldat leidet zuerst furchtbar unter der drückenden Hitze. Er ist in Schweiss gebadet, als müsse er seinen letzten Blutstropfen ausschwitzen. Plötzlich hört das Schwitzen auf. Den Betroffenen fröstelt es wie in Fieberschauern. Es überfällt ihn eisige Kälte, und dann bricht er zusammen. Es klingt widersinnig, dies sich bis zur Erstarrung steigernde Frostgefühl »Hitzschlag« zu nennen.

Die neuen Stiefelsohlen brennen. Das alte Gegenmittel des Soldaten, in die neuen Stiefel Haim zu lassen, wird oft angewandt, versagt aber häufig. Das Bataillon hat viele Marschkranke. Sie werden von den Bagagewagen aufgenommen. Keiner bleibt zurück.

Wir marschieren in grossen Verbänden. Wenn die Strasse einen der vielen Luxemburger Berge erklettert und in Schlangenwindungen steigt, sehen wir die feldgraue Schlange der Marschierenden: endlos der Anfang und endlos das Ende. Wir verlieren jedes Gefühl für Entfernungen. Gebückt unter der ungewohnten Last des Gepäcks, verstaubt wie ein Steinhaufen am Wegrand, gleichen wir, gleicht das graue Band der Marschierenden einer wandelnden Landstrasse. Und an einem Mittag erreichen wir die belgische Grenze.

(S.179)

Das Bataillon hält. Unweit sehen wir die uns bekannten gelb-rot-schwarzen Grenzpfähle. Major von Kleist hat eine Ansprache: »Leute, wir betreten gleich Feindesland. Die Belgier haben sieh als treulose Gesellen gezeigt. Bei Lüttich haben Franktireurs deutsche Soldaten beschossen. Verwundete sind grässlich verstümmelt worden. Dies Volk muss von der Erde verschwinden. Wo ihr verdächtige Zivilisten seht, dürft ihr nicht lange fackeln. Und nun mit Gott für König und Vaterland!« Hurra!

Man sieht es dem alten Soldaten an, der Major glaubt an seine Worte.

Die Verhetzung der Soldaten gelingt. Hände ballen sich zur Faust, und ein zorniges Gemurmel geht durch die Kolonnen, gleich einem Racheschwur.

Nur einige machen ungläubige Augen.

Mein Nebenmann Michel raunt mir ins Ohr: Solch ein Quatsch, was da der Alte sagt. Ich kenne Belgien wie meine Tasche. Ich bin in Hervé geboren und habe dort Onkel und Tanten. Es sind Menschen wie wir, und keine Bestien und Briganten. Du kennst doch auch die Leute von Membach, Baelen und Dolhain. Sollen diese harmlosen Leute urplötzlich zu gemeinen Verbrechern geworden sein?

Meine Antwort wird von lauten Kommandoworten verschluckt. Wir marschieren und marschieren. Ab und zu läuft der Ruf durch die Marschkolonne: «Rechts heran!« Artillerie wird vorgezogen. Staubwolken hüllen uns ein. Aber wir marschieren und marschieren, ohne Rast noch Ruhe.

Die Lungen arbeiten fauchend. Mundhöhle und Kehle sind brennend trocken. Geschluckter Staub reibt die Schleimhäute wund. Ein qualvoller Durst brennt in Hals und Eingeweiden. Und doch sind viele, die das Wasser verschmähen, das von den Bewohnern der Dörfer dargeboten wird, aus Angst, es sei vergiftet. Unser Feldwebel gibt den Eimern, die am Strassenrand aufgestellt sind, wütende Tritte. Das köstliche Nass rinnt in den Strassengraben. Tantalusqualen müssen wir erleiden, wenn wir der nassen Gottesgabe nachschauen.

Der Marschtag scheint sich kautschukartig zu dehnen, und dennoch geht er zu Ende.

(Nachdruck in OBELIT 3, 1977)

Robert Hamacher

(Eupen 1889 – Brühl 1922)

(S.187) Fern von Néau1

Wo meine Mutter mich im Schmerz gebar,

Wo mir der Sonne Licht zuerst erschien,

Wo meine erste Träne floss, wo mir sogar

Die erste Schuld ward, Evas Schuld, verziehn,

Dort wandl’ ich arm, verlassen; nirgendwo

Gewährt man Freundschaft mir im Tale von Néau.

Mit Wehmut schau ich jeden Bettler an,

Der arm, zerlumpt durch deine Strassen geht,

Er weiss den Ort, wo er einst ruhen kann

Und wo am jüngsten Tag er aufersteht. —

Doch arm, verlassen bin ich, nirgendwo

Gewährt man Rast dem Fremdling von Néau.

Und doch bin ich dein Sohn, der dich geliebt, —

Der deine Helden rief, aus alter Zeit —

Ich bin es, der dich preist, weil dich umgibt

Vergangener Welten zaubervolles Kleid,

Doch arm, verlassen bleib ich, nirgendwo

Erweist man Ehre dem Fremdling von Néau.

- »Néau« ist die französische Benennung für Eupen im 18. Jahrhundert. Die Verse beziehen sich also auf seinen Geburtsort und sein Tal, im weiteren Sinn auf seine Heimat, die er geschichtlich durchforscht, aber in den persönlichen Bindungen verloren hat.

Joseph Lousberg

(Montzen 1892 – Verviers 1960)

MORGEN

Des Tages Helle steigt;

Im Kampf erliegt

Die Nacht: Das Dunkel weicht,

Vom Licht besiegt.

Es färbt des Morgens Strand

Die rote Flut,

Hell glänzt am Himmelsrand

Der Sonne Glut.

Aus ihrem Traum erwacht

Nun die Natur,

und neue Frische lacht

Auf weiter Flur.

Aus tausend Kelchen quillt

Der Blumen Duft,

Und süsser Odem füllt

Die frische Luft.

Es grüsst der Lerchen Chor

Des Tages Strahl,

Schwingt trillernd sich empor

Aus grünem Tal.

Und neues Leben füllt

Auch meine Brust,

Was Ruhe still verhüllt,

Bricht aus mit Lust.

(S.191) FRÜHLING

Es flüstert leise

Des Lenzes Weise

Am Rand des Haines stiller Hauch;

Und leise singen

Im Herzen klingen

Der Seele frohe Saiten auch.

Nach einem Weilchen

Schon blickt das Veilchen

Aus seiner Knospe froh hervor;

Im Busen schwellen

Des Sehnens Quellen

Und heben sanft das Herz empor.

Hélène Paquot-Pohlen

(Bochum 1906)

(S.220) Waisenkinder

(Auszug)

Barbara, der ältesten, dagegen schnürt ein drückendes Angstgefühl die Brust zusammen; sie bangt ob dem Schweigen der Mutter, ob ihrem trostlosen Aussehen. Mein Gott, denkt sie, wenn auch sie uns genommen würde! »Mutter«, flüstert sie leise aus ihrer Angst heraus. Als sie keine Antwort erhält, umfasst sie sanft den Arm der noch immer apathischen Frau und sieht heischend auf sie herab. Mit Tränen in den Augen flüstert sie «Mutter, so sprich doch endlich!« Frau Edgard hebt langsam den Kopf und schaut geistesabwesend vor sich hin. »Was willst du Kind…«, stammelt sie schliesslich. »Wo werden wir heu te schlafen, Mutter?« — »Wo werden wir heu te schlafen… « haucht sie kaum hörbar die Worte ihrer ältesten nach.

Kraftlos sitzen sie beide da. Nach einer Weile des Nachdenkens lässt Barbara ihre Stimme wieder laut werden: »Hast du noch die Mark, Mutter, die du gestern beim Bauern verdient hast?« Frau Edgard nickt mit dem Kopf. »Soll ich dir noch mal ein Fläschchen Schnaps holen? Damals hat es dir doch geholfen, und du hast sogar die ganze Nacht geschlafen.« — »Wenn du meinst, Kind, mir ist ja alles so einerlei.« Die Kleine nimmt entschlossen das Portemonnaie aus Mutters Rocktasche und eilt davon…

Einen Augenblick steigt es wie leise Abwehr in Frau Edgard auf, als die Tochter ihr das gefüllte Fläschchen reicht. Nur zögernd nimmt sie es in Empfang, mit dem festen Vorsatz, da6 es bestimmt das letzte Mal sein (S.221) wird. Kurze Zeit nachdem sie den Inhalt bis auf den Grund geleert hat, ist die müde Gleichgültigkeit von ihr gewichen, und langsam regt sich wieder Mut in ihrer verhärmten Gestalt. Lauter als es sonst ihre Gewohnheit ist, ruft sie die Kinder zusammen. Dann ziehen sie weiter bis zum nächsten Dorf.

Dort findet Frau Edgard soviel Kraft, dass sie an den Häusern um Almosen fleht. Dieser entehrende Beruf hat ihr am Abend noch mehr eingebracht als ein harter Arbeitstag. Als es zu dämmern anfängt, fällt ihr ein, dass sie noch keine Schlafstätte für die Nacht gefunden hat. Wieder steht sie ratios da. Ihren kaum gefassten Vorsatz vergessend, fordert sie Barbara auf, die Flasche noch einmal füllen zu lassen. Und wirklich übt der Schnaps wieder seine Zauberkraft aus. Die Dunkelheit ist schon völlig herangebrochen, als sie sich an den nächstliegenden Bauernhof heran-wagt.

Der Bauer öffnet selbst die Tür und sieht sich unangenehm überrascht die kinderreiche Familie an. Als die Frau ihm ihre Bitte vorträgt, schlägt er erschrocken die Hand vor den Mund. »Um Himmels Willen! Wo soll ich euch denn alle hinstecken, liebe Frau?« — »Wir begnügen uns mit dem dürftigsten Lager, und wenn es der Speicher sein soll.« Mitleidig schaut der Bauer auf die Kinder: »Tja… na… dann meinetwegen, geht fur eine Nacht nach drüben auf den Heustall.« Er zeigt auf ein dunkles Loch schräg gegenüber, an welchem eine Leiter steht. Frau Edgard bedankt sich und schreitet in benebeltem Zustand den Kindern voran frisch und mobil die Leiter hinauf. Oben angekommen kuschelt sie sich zufrieden und sorglos in dem trockenen Heu. Die Kinder folgen ihrem Beispiel.

Bald ist Frau Edgard in der ganzen Umgegend als eine versoffene Landstreicherin bekannt, vor der jeder einen weiten Umweg macht. Der Alkohol ist der Witwe einziger Trost, keinen Tag kann sie ihn entbehren. Wenn sie an den Haustüren klopft, reicht man der Bettlerin eine Kleinigkeit durch den Türritz oder schlägt der dreckigen Person die Tür vor der Nase zu.

So ist der Sommer vergangen, und es ist Winter geworden. Die Frau hat inzwischen einen einzigen mitleidigen Menschen gefunden, der sie mit ihren Kindern auf dem Speicher schlafen lässt. Ein Bauer. Er hat sogar mehrere Säcke auf das Heu gelegt, mit denen sie sich zudecken können. Wenn sie morgens erwachen und es draussen geschneit hat, hat sich eine dichte Masse Schnee auf den Säcken gesammelt, die durch das Ziegeldach gestöbert ist. Sie mu6 ihn erst abschütteln, bevor die Kinder aufstehen können. Nachdem sie sich für den Tag angezogen hat, holt sie einen alten Kamm aus der Rocktasche, streicht sich flüchtig über das naturgewellte dunkle Haar und steckt es hinten im Nacken mit ein paar Nadeln fest. Währenddessen stehen die Kinder frierend herum und denken an die Leute, die jetzt im warmen Zimmer an einem gedeckten Frühstückstisch (S.222) mit dampfender Kaffeekanne sitzen. Barbara zieht der Kleinsten die zerlumpten Kleider an; die anderen können sich schon alleine helfen. Nachdem auch sie ihr langes blondes Haar gekämmt hat, ziehen sie wieder hinaus durch die Dörfer.

Endlich erbarmt sich die Gemeindebehörde um die vier Mädchen und bringt sie in ein Kloster. Den Jungen soll die Witwe bei sich behalten, für diesen könne sie selber sorgen. Barbara ist jetzt schon zehn Jahre alt und Maria, die jüngste, zwei. Die Klosternonnen erschrecken sichtbar über das verwahrloste Aussehen der Waisenkinder und haben bestimmt kein leichtes Spiel mit ihnen. Besonders die älteste weint zum Herzerbarmen und sträubt sich mit aller Gewalt, überhaupt in das Kloster einzutreten. Eine der Nonnen nimmt fast zärtlich Barbaras Händchen und streichelt es. Besorgt beugt sie sich über die Schluchzende und bemüht sich so sanft und zutraulich wie möglich zu sagen: »Nun sei doch endlich still, mein Kleines. Es wird dir niemand etwas zuleide tun bei uns. Komm, setz dich mal hin.« Sie leitet das Mädchen zu einer im Zimmer stehenden Bank und setzt sich neben sie. Die Nonne, welche man Schwester Agathe nennt, ist nun allein mit den Kindern. »So«, spricht sie jetzt vertraut zu Barbara, während die drei anderen verständnislos herumstehen, »nun sag mir mal, wie dein Name ist, und dann werden wir bald gute Freunde sein.« — »Nein«, schluchzt die Gefragte hemmungslos, »ich will nicht ins Kloster — ich will zu meiner Mutter!« Sie wischt sich mit ihren unsauberen Händen die Tränen ab, da6 sich grosse Ringe um die Augen formen.

Schwester Agathe reicht ihr ein sauberes Taschentuch, indem sie sagt: »Nun sei doch endlich brav, und sag mir, wie du heisst.« Als Barbara unaufhörlich weiterschluchzt, ohne zu antworten, tritt die siebenjährige Petronella näher und erklärt ganz wichtig: «Barbara, Schwester, heisst sie, Barbara!» Petronella ist nicht ängstlich, sie scheint sich der Situation anzupassen und begreift nicht, warum ihre grosse Schwester so untröstlich ist. Auch die achtjährige Bertha, welche die kleine Maria an der Hand hat, die nun auch zu weinen anfängt, verhält sich ruhig. Sie schaut wohl verdrossen auf ihre ältere Schwester, versucht dann aber, die Kleine zu besänftigen, was ihr auch gelingt. »Na also«, spricht Schwester Agathe, «Barbara heisst du? Ein sehr hübscher Name. Warum kannst du nicht auch so artig sein wie dein kleines Schwesterchen? Kommt, folgt mir mal alle ins Badezimmer. Ich will euch zuerst mal sauber waschen, bevor ich euch der Ehrwürdigen Mutter vorstelle.«

Als Barbara das Wort »Mutter« vernimmt, weint sie nicht mehr. Sie wischt ihre Tränen ab und folgt gehorsam mit den Geschwistern Schwester Agathe ins Badezimmer.

(Erstveröffentlichung mit Genehmigung der Autorin)

PETER EMONTS-POHL

(Raeren 1910)

(S.224) Hunnenritt

Flatternde Mähnen und stampfende Hufe,

knirschendes Leder, das Kurzschwert am Knauf,

zorniges Hecheln und heisere Rufe,

zieht es wie Sturm aus der Steppe herauf.

Staub wirbelt auf, eine goldene Wolke,

huschende Schemen! — Dem Steppenvolke

reitet der Tod mit der Fahne vorauf.

Schwelende Flammen und beissende Schwaden

zeichnen den Weg, ein unheimlich Fanal.

Nun in die Balka in raschen Kaskaden

stürzen die Rosse ins trockene Tal.

Hufe zermahlen den Wermut im Staube,

zitternd erschauert mit dürstendem Laube

einsamer Strauch und zersplittert im Fall.

Sinkendes Leben, zertretene Blute,

hastiges Suchen, Erraffen von Gold;

lechzende Gier kocht im heissen Geblüte,

holt im Vorbeiritt sich blutigen Sold.

Sehnige Leiber und gelbe Gesichter,

blauschwarze Strähnen und blitzende Lichter;

schwindender Hufschlag wie Donner noch grollt.

Die russische Seele

Noch in den Hutten an Wolga und Donez

lächelt aus dunkler Ikone die Magd,

Mutter des Herrn; Rubin und Smaragd

funkeln auf Kronen aus Goldfiligran.

Herrin der Milde, o Frau von Kasan!

Mutter, dein Lächeln, es rührt an die Herzen

schmerzvoll durch Zeit und durch Ewigkeit;

russische Seele ist leidensbereit,

dunkel, voll, Schwermut, doch hörst du sie an,

Herrin der Milde, o Frau von Kasan!

Jubel der Freude und Abgrund der Tränen;

seliger Rausch ist der Schmerz so wie Freud.

Mutter der Armen ist nahe im Leid.

Nimmst dich der leidtrunknen Seele doch an,

Herrin der Milde, o Frau von Kasan!

(Im Göhltal 6, 1969)

(S.225) Der Weihnachtsbaum von Ordschonikidse

«Sspassiba, Pan, sspassiba», danke, Herr, danke, sagten wie aus einem Munde Walja und Luba, die kleinen hubschen Mädchen aus unserem Quartier in Ordschonikidse, aïs ich ihnen in den Tagen vor Weihnachten 1943 einige kleine Aquarelle gemalt hatte: einen Weihnachtsbaum, Spielzeug, Engel und die Krippe. Gleich rührte ihnen die Mutter einen Kleister aus Wasser und Mehl an, die Kleinen klebten die bunten Bildchen in einer Ecke der Kate an die Bretterwand, so dass hier etwas wie ein Ikonenwinkel entstand, wie er in den alten russischen Dörfern fast in jedem Haus zu finden war.

Ordschonikidse oder die Siedlung 23, wie wir den Ort nannten, war verhältnismässig neu, lag etwa 30 Kilometer westwärts vom Saporoshjer Staudamm und kannte weder Ikonenverehrung noch Gebet. Der Ort bestand aus zwei Reihen gleichförmiger Holzhäuser, die mit rostrotem Eisenblech gedeckt waren und die ausser zwei Räumen zum Kochen, (S.226) Wohnen und Schlafen noch einen kleinen Stall umfassten. Ein breiter Erdweg zog sich durch den Ort und zielte nach Osten auf den Dnjepr mit seinem Staudamm. In unserem Stall standen zwei Kühe und ein kleines, schwarzes Kosakenpferd. Im Hofe machte sich eine ungeheure Strohmiete breit als Heizmaterial und Winterfutter für die Tiere, daneben der Sommerofen aus Lehm.

Ich habe zwar nie jenen sagenhaften Soldaten gesehen, der den Faust oder gar den Feldherrnstab im Tornister trug, doch hatte ich stets einiges Zeichengerät wie Stifte und einen kleinen Malkasten in meinem Gepäck. Aus unseren Weihnachtspäckchen hatten wir den Kindern zwei Teller mit Süssigkeiten gefüllt, die auf einem rohen Schemel in der Ecke unter den Bildern standen.

Am Heiligen Abend hatte Bäckermeister Torten-Teepe, ein Riese aus Osnabrück, die Hemdsärmel hochgekrempelt und knetete aus Mehl, Margarine und Zucker den Teig zu den Weihnachtsstollen für unsere Weihnachtsfeier. Heinrich Nau und Lucke Bauer waren mit einem VW schon früh in die verschneite Steppe hinausgefahren. Sie hatten den Auftrag, einen Weihnachtsbaum zu besorgen.

Die Verständigungsschwierigkeiten mit unserer Quartiermutter hatte die Herbeischaffung der zum Backen notwendigen Gerätschaften etwas verzögert, wie das folgende Gespräch zeigt, das am Ende groteske Züge annahm:

Teepe: »Matka (Mütterchen), ich brauch ein Sieb.« Matka: »Ni ponimay — nix verstehen!« Teepe: »Sieb, Sieb!« Matka: »Ni ponimay.«

Teepe schuttelte mit seinen riesigen Händen ein imaginäres Sieb und wiederholte: »Sieb, Sieb!«

Matka: »Ni ponimay.«

Teepe, zu mir gewandt: »Sag du es ihr doch, als Schulmeister sprichst du doch mehrere Sprachen.«

Ich versuchte es mit Französisch: »Tamis«.

Darauf wieder: »Ni ponimay.«

Auch das flämische »zeef« half uns nicht weiter.

Warum sollte ich es nicht mit Raerener Platt versuchen »Haste jee Sif?«

Matka: »Ni ponimay.»

Ich wollte schon aufgeben und sagte verzweifelt: «Matka, weär mousse dat Mehl sije.«

(S.227)

Die Kameraden verstanden meine Muttersprache nicht, doch über Matkas Gesicht ging ein Leuchten des Verstehens: »Ah, ponimay, sije nada.« ( Aha, ich verstehe, ihr braucht ein Sieb.)

Verblüfft und lachend schauten wir uns an, als Matka ein grosses Mehlsieb herbeibrachte. Es war dies das einzige Mal, dass ich mich in Russland auf Raerener Platt verständigen konnte.

TT, wie wir unseren Torten-Teepe kurz nannten, hatte schon eine Reihe knusperiger Stollen mit Zucker weiss überpudert und zauberte immer neue aus dem Lehmofen hervor, während ich am Programm fur die Weihnachtsfeier bastelte und Reime schmiedete. Hier in Frontnähe und in der unendlichen Weite des Raumes konnte ich wieder unsere schönen alten Weihnachtslieder »Stille Nacht«, »O du fröhliche« und »Es ist ein Ros entsprungen« anstimmen lassen, die seligen, wohlvertrauten Gesänge, die zu Hause noch in den Kirchen und im Familienkreise gesungen wurden, während auf den Feiern der »anderen« die »Hohe Nacht der klaren Sterne* das Geheimnis der Menschwerdung des Gottessohnes in einen nebelhaften Naturmythos umzufälschen versuchte.

Plötzlich flog die Tür auf, Heinrich und Lucke stapften ganz durchfroren herein von ihrer Suche nach einem Weihnachtsbaum. » Verdammte Sch…«, fluchten sie, zogen ihre schlammverkrusteten Stiefel aus und warfen sie missmutig in eine Ecke. »Nein, einen Weihnachtsbaum haben wir in dieser gottverlassenen Steppe nicht gefunden, nicht mal ‘ne Kiefer. Wie oft sind wir mit unserem Karren steckengeblieben, denn es faute wieder mal, und was das bedeutet, weiss jeder, der russische Strassen kennengelernt hat.« — »Nun lässt man gut sein, und flucht nicht so göttserbärmlich am Heiligen Abend!«

Durch das kleine mit Zeitungsstreifen abgedichtete Doppelfenster der Hutte sah ich, wie schon der Himmel im Westen anfing zu glühen, erst messinggelb und apfelgrün, dann geranienrot und purpurn, als wollte er das Grau der baumlosen Wüste mit einer Symphonie von Farben überfluten. Im Blau und Violett der abendlichen Schneefläche schwammen schneefreie Flecken wie Inseln von Sepia, standen fahle Stoppeln und braune Wermutsbüschel. Wie ein fernes Gewitter rollte Geschützdonner in Wellen über die- Steppe. Blick zurück in die stickige Stube, auf den schwitzenden und witzelnden Teepe, der eben seine letzten Stuten aus dem Ofen hob, auf den tief schlafenden Heinrich, auf die Frau Jelena, die am Herd in einem zwiebelförmigen Topf Borschtsch kochte, auf Pjotr, ihren Mann, der aus einem Stück Holz einen kunstvollen Fächervogel schnitzte, auf die in ihrer Ecke spielenden Mädchen, die sich immer fröhlich, wohlerzogen und höflich zeigten.

Aber unser Weihnachtsbaum, wo kriegen wir einen Weihnachtsbaum her? Was wäre Weihnachten ohne Baum? »Eine Handvoll Kerzen hätten wir«, sagte der eben eingetretene Spiess, ein Badenser mit schwarzen (S.228) Augen und unangenehm stechendem Blick. Ich machte einen Vorschlag, der allen gefiel: »Haben wir keinen Baum, so wollen wir uns selbst einen machen. « Ich erklärte meine Vorstellungen, und nach kurzer Zeit kam der Schreiner vom Werkstattzug mit einem Besenstiel, der in einem Holzfuss steckte. Rundherum hatte er Stäbe in den Stock eingelassen, die nach oben kurzer wurden; das Gebilde hatte eine entfernte Ähnlichkeit mit dem Gerippe einer Tanne. Aus dem Papier, das uns die Schreibstube spendete, schnitt ich Zweige und Nadeln. Nun fehlte noch die grüne Farbe. Wo sollte ich sie hernehmen? Da fiel mir ein, dass die Atebrintabletten, die wir täglich gegen das Sumpffieber schlucken mussten, eine leuchtend gelbe Farbe hatten und in der Heimat zum Färben von Gardinen und Vorhängen verwendet wurden. Im Revier holte ich mir einige Tabletten, löste sie in Wasser auf und hatte eine gelbe Lasurfarbe, in die ich blaue Tinte goss. Augenblicklich färbte sich die Flüssigkeit, und ich konnte die Zweige und Nadeln grün anmalen und aufkleben. Nun stand der Weihnachtsbaum fertig da, und zwar etwas abstrakt, doch in Umriss und Farbe erkennbar, nachdem wir die Lichter auf den Ästen festgeklebt und allerlei Backwerk an Bindfäden aufgehängt hatten. In aller Stille hatten die Sanitäter einige Liter reinen Alkohol zweckentfremdet und daraus einen hochprozentigen Schnaps hergestellt.

Gerard Tatas

(Gemmenich 1918-1980)

(S.243) Burg Streversdorf bei Montzen

An jene Zeit die Burgen mahnen,

Wo Graf und Ritter und Baron

Mit usurpiertem Recht der Ahnen,

Wie vom Olymp einst die Titanen,

Auf Sklaven blickten in der Fron.

Doch furchtbar richtend wie

Jupiter Steht auf der Knechte Genius,

Zersprengt die Ketten, öffnet Gitter

Und stürzt die übermüt’gen Ritter

Hinunter in den Tartarus.

Und ihre bunten Prunkgemächer,

Wo einst nach lautem Hörnerschall

Der wilden Jagd die üpp’gen Zecher

Geschwelgt beim Klang der Silberbecher,

Sind preisgegeben dem Zerfall.

Und jener Zeit, die längst entschwunden

Mit Ritter, Wappen, Schild und Ross,

Und auch der Sklaven Folterwunden

Gedenk’ ich, als ich kurze Stunden

Verweil im Streversdorfer SchloB.

Dem Forscher bringt wohl eitle Freude

Des bunten Söllers Freskenrest.

In mir erweckt die Augenweide

Ein Bild, wie einst in Samt und Séide

Der Graf hier prunkvoll sass beim Fest.

Und ich gedenk’ der Unterdrückung

Des armen Bauernvolks dabei,

Und wie der Schlossherr zur Erquickung

Der satten Sinne zeigt die Schmückung

Des Saals den Gästen sorgenfrei.

Ich seh’ ihn beim Lucullusmahle,

Derweil im Dorfe herrscht die Mot;

Ich sehe ihn in diesem Saale

Oft Fende planen und Kabale

Und gegen Feinde Kampf und Tod.

Noch träumt der Bergfried von Vasallen

Und Streversdorfer Herrlichkeit,

Doch nisten Schwalben in den Hallen

Und durch das off’ne Fenster fallen

Die Strahlen einer neuen Zeit.

(Anthologie ostbelgischer Dichter, Brüssel 1971)

JOSEPH JOST

(S.246) (Manderfeld 1922)

Josef Jost wurde am 22. Februar 1922 im Weiler Buchholz bei Manderfeld geboren. Schon in seiner Kindheit fuhrt er ein bewegtes Leben, wohnt nacheinander in Hünningen, Oudler, Montenau, Bütgenbach. Von 1934 bis 1936 absolviert er Sekundarstudien an der Bischöflichen Schule Sankt Vith, dann an einem deutschen Auslandsgymnasium. Auf ein vielseitiges Hochschulstudium — Jost zitiert Naturwissenschaften, Geologie, Völkerkunde, Philosophie und Sprachen — folgen Krieg und Deportation, nach dem Krieg die »Universität des Lebens«: Arbeit in zig Fabriken und Grossunternehmen. Ab 1949 studiert er Sozialgesetzgebung, Sprachen, wird vereidigter Übersetzer, Sprachenlehrer, hat Vorträge über seine Lebenserkenntnisse: Christus, Tao, Tantra, Erziehung zum Glück, Kosmopsychologie… Beruflich arbeitet er jahrelang als Angestellter des «Belgischen Boerenbond« in Leuven. Seit seiner Pensionierung lebt er im Josthaus, in Hünningen (Büllingen).

Als vielseitig aufgeschlossener Denker brachte Jos Jost schon seit Jahren seine Überlegungen zu Papier, vorwiegend in Leuven, wo er auch seine Vorträge hielt. Die ersten Veröffentlichungen dieses sprachbegabten Ostbelgiers sind somit in niederländischer Sprache abgefasst. Unter dem Pseudonym J. Dolmen publizierte er regelmässig kurze philosophische Beiträge und Anekdoten in der Zeitschrift »De Boer«. 1974 gab er im Selbstverlag den Gedichtband Aperitiefjes, Long-drinks en Borreltjes heraus, mit ça. hundert kürzeren und längeren Gedichten, gereimt oder in freiem Vers. Er erhielt dafür die grosse Äuszeichnung des Handelsverbandes der Stadt Leuven. Schon vor seiner Rückkehr in die Eifel veröffentlichte er Gedichte in »Zwischen Venn und Schneifel«, später auch in OBELIT 8 (Erinnerungen an Weihnachten) und im »Krautgarten«. 1985 erschien unter dem Titel Grenzland, Venn, Eifel, Ardennen, Schneifel, Ösling ein Band mit Gedichten und Erzählungen, wiederum eigenhändig illustriert. Das sprachliche Instrument ist ein anderes, aber auch hier herrscht, manchmal humoristisch distanziert, Idyllik vor.

In seinen besten niederländischen Kurzgedichten nimmt er, ähnlich wie Wilhelm Busch, gekonnt psychologische und gesellschaftliche Mängel auf seine gespitzte Feder. In seiner Prosa, insbesondere im nachstehenden Märchen im Stil Waldemar Bonsels’ (Die Biene Maja) oder Frederik Van Eedens (De kleine Johannes) beweist Jost, mehr als in seinen Gedichten, da6 er mit Sprache umzugehen weiss.

(S.247) In-zijn — Hier-zijn

Vrienden in de rij

ook de mier is hier

maar dan op haar manier.

Niemand spreekt zo luid aïs zij

zonder iets te zeggen.

Het ist eenvoudigweg niet nodig —

woorden zijn hier overbodig.

Missingen en veranderingen

Wij veranderen vandaag

en veranderen morgen

soms al te graag

soms met veel zorgen

omdat wij allés anders zien

maken wij van één zaak tien

en zoeken altijd andere dingen

veranderen zelfs veranderingen.

Maar — aïs wij moe veranderd zijn

dan worden onze wensen klein,

wij belanden waar wij waren

en zijn tevreden — en bedaren.

Bouwnijverheid

Om af te breken zijn ze allen daar

om op te bouwen zie je niemand

zo is het dikwijls; waar is’t land

waar vrienden positief begeren

gezworen vriendschap hoog in ere

en houden allen van elkaar

de nijveraar kent reeds mijn maar:

nieuw zijn de gebouwen

zichzelf herbouwen —

zal niet berouwen.

Op de keper beschouwd

is uw huis slechts goed gebouwd

aïs gezelf ergens mee

aan uw eigen plannen brouwt.

EMIL GENNEN

(Lascheid (Burg-Reuland) 1932)

Rückkehr in die tote Stadt

(Sankt Vith 1945)

Nur zögernd kehren sie zurück

mit Pferd und Hab’ und Wagen,

ganz ohne Hoffnung, Trost und Gluck

in diesen dunklen Tagen.

Und was sie finden, ist nur Schutt

und Elend, Not und Klage.

Zerstört ist alles, weg, kaputt —

entleibt mit einem Schlage.

Sie fassen wieder neuen Mut,

und allmählich wächst die Stadt,

die stark in ihren Mauern ruht

und den Frieden wieder hat.

September

(…) Auf Stroh zerschnitten liegt das Schwein,

bald zieht die letzte Kirmes ein.

Sankt Michel schliesst den Mond und denkt:

Der Herrgott hat uns reich beschenkt.

(S.266) Advent meiner Kindheit

(Auszug)

Man schrieb das Jahr 1939, und ich zählte damals gut sieben Jahre. Ich durfte die Mutter begleiten und in den groBen Bänken Platz nehmen. Zum erstenmal erlebte ich bewusst das Wunder der Heiligen Nacht.

(S.267) Rechts vom Chorraum stand die schlichte Krippe, vom Dorfschreiner gezimmert und vom rührigen Küster kunstvoll aufgestellt. In weissen Windeln gewickelt, schlummerte das göttliche Kind auf der schlichten Strohschütte, und Maria und Joseph beteten es inbrünstig an.

Wehmütig und wütend zugleich, gedachte ich des unwirschen und hartherzigen Herbergsvaters, der die beiden Obdachsuchenden glattweg mit einer stummen Handbewegung abgewiesen hatte. Aber es tröstete mich, dass seinerzeit nicht den Mächtigen und Weisen, sondern einem Häuflein armer, einfältiger Hirten, die auf Bethlehems Fluren Nachtwache bei ihren Schafen hielten, die frohe Botschaft aus Engelsmund verkündet worden war.

Der grauhaarige Pfarrer feierte hingebend die Mette. Schlicht und andachtsvoll, ja herzandringend las er das Lukas-Evangelium, und es erscholl wie aus einem Munde, erst auf der Empore, dann durch den weihevollen Raum:

»Stille Nacht! Heilige Nacht!

Alles schläft, einsam wacht nur das traute hochheilige Paar; holder Knabe im lockigen Haar,

schlaf in himmlischer Ruh!«

Und es folgte die zweite und die dritte Strophe. Mucksmäuschenstill und sichtlich ergriffen, lauschte ich der rührenden Weise aus dem Salzburger Lande und den wundervollen Worten, die da auftauchten und die Herzen der Menschen, die diesen Raum bezogen hatten, höher schlagen liessen; denn plötzljch gewahrte ich, wie meine betende Nachbarin, eine hochbetagte Bäuerin, sich mit der schrundigen Hand eine Träne aus dem runzeligen Gesicht wischte.

Und ich weiss mich noch der mahnenden Worte am Schlusse der erbaulichen Predigt zu erinnern, die der fromme Pfarrer, der auch die Zeichen der damaligen Zeit zu deuten wusste, an die Schar der Gläubigen richtete: «Weihnachten ist das Fest des Friedens. Weg mit allem Unfrieden, mit aller Verbitterung, mit allem Bösen! Erst bei uns selbst, in unsern Familien, in unserer Gemeinde! Weihnachten ist das Fest der grössten Liebe. Darum weg mit allem Hal3, weg mit allem Hader! Und darüber hinaus möge uns auch der so arg bedrohte Weltfrieden erhalten bleiben! Amen.«

Besonders die letzten Worte hatten bei den Erwachsenen etwas Bedrückendes hinterlassen.

Aber als in der Stube die bunten Kerzen am Weihnachtsbaum angezündet und die ersten Weihnachtslieder angestimmt wurden, wich die schwere Last von ihren Herzen, und ihre Gesichter wurden wieder blutvoller und lebendiger.

(S.268)

Der grosse Weihnachtsbaum strahlte in magischer Helle. Aber noch heller strahlten die Augen der unübersehbaren Enkelschar, die ihn umstand.

Neben dem warmen Ofen, der hin und wieder beim Zerbersten eines glühenden Holzscheites sein rötliches Licht an die Zimmerdecke warf, sass die gute Oma im Lehnstuhl. Sie war klein von Gestalt, leicht vornüber gebeugt, alleweil kränklich, und pflegte stets ihr schlohweisses Haar in einem säuberlich zusammengebundenen Knoten am Hinterkopf zu tragen. Ihr verklärtes Antlitz strahlte das aus, was den lieben alten Menschen gemeinsam ist: Milde und Reife am Abend eines harten Lebens.

Gewiss, das Leben war nicht stillschweigend an ihr vorbeigegangen. Früh verwitwet, hatte sie dreizehn Kinder allein grossgezogen und rechtschaffene und gottesfürchtige Menschen aus ihnen gemacht.

Neben ihr sass Onkel Tinnche, ihr Sorgenkind. Er war ein schlanker Jüngling von blühendem Aussehen, und wohl niemand hätte ihm sein Gebrechen, woran die Grossmutter zeitlebens gelitten, ablesen können. Im zarten Kindesalter hatte er einer heimtückischen Krankheit wegen Sprache und Gehör verloren. Und so war es keineswegs verwunderlich, dass die herzensgute Oma und Onkel Tinnche, unser aller Liebling, im trauten Familienkreise ihren Ehrenplatz hatten.

Und dann feierten wir Weihnachten auf unsere Weise.

Das Christkind ist arm. Aber die netten Kleinigkeiten, die es einem jeden von uns während der Mette gebracht hatte, lösten in uns grosse und unbeschreibliche Bewunderung aus. Tief beeindruckt, lief ich zur Oma, die mir darob ganz besonders zugetan war, und schüttete den Inhalt meines Tellers in ihren Schoss. Ich weiss noch recht gut, wie sie mich liebkosend an sich zog und mir mit ihrer verschafften und doch so edlen Hand übers struppige Haar strich, meine Artigkeit hervorhob und mich überschwenglich lobte.

Dann folgten alle. Mit der gleichen Liebe, Geduld und Gelassenheit, die sie schon immer hatte walten lassen, liess sie alles wie ein Rausch über sich ergehen und bedachte einen jeden mit einem guten Wort.

In der hellen Stube war es recht heimelig geworden. Es wurde erzählt und fröhlich gesungen. Onkel Peter, der nicht mehr aus dem Zweiten Weltkrieg heimkehren sollte, begleitete uns dabei auf seiner Mundharmonika. Noch immer klingt mir sein gekonntes Spiel sonderbar im Ohr, wenn es auf Weihnachten zugeht.

Arg spät in der Nacht, aïs schon die bunten Kerzen am Christbaum stark niedergebrannt waren, und die Müdigkeit uns zu übermannen begann, begaben wir uns zur Ruhe, ohne jedoch zu ahnen, dass es die letzte Weihnacht im Beisein der lieben Grossmutter sein sollte; denn am

(S.269) 26. Dezember des darauffolgenden Jahres, dem Ehrentag des Blutzeugen Stephanus, schloss sie still und gottergeben für immer ihre Augen.

Viele, viele Jahre sind seitdem vergangen: Jahre der Freude und des Leids. Einige von der angehenden älteren Generation, die damals froh und versonnen unter dem strahlenden Lichterbaum gesessen, weilen nicht mehr unter uns. Fur sie ist ewige Weihnacht angebrochen in der Anschauung Gottes.

Wenn es in der stillsten Zeit des Jahres manchmal sehr laut oder (…) dunkel um mich her wird, und ich meine Unruhe im Leibe nicht loswerde, dann fliehe ich in die massvolle Stille und Einsamkeit meines Zimmers, um eine Wachskerze anzuzünden und in ihr wärmendes Licht zu starren, das ein heisses Sehnen nach oben in mir weckt, in dem die wahren und ewigen Werte beschlossen sind.

Leo Wintgens

(Hergenrath 1938)

land ohne grenzen

pays sans frontières

land zonder grenzen

»Land

zonder grenzen«

en slag

woord voor toeristen

die even

de streek

bewonderen

van buiten

»Pays

sans frontières*

de barrières

il n’y en a plus —

ne restent

que les anciens octrois

qui l’indigène

qui ressent toujours

mieux les frontières

doit passer

comme partout et toujours

land ohne

grenzen ein SCHLAG

nur auf

die alte hohle pauke

der manche zänkische

geschichtlich genährte vorurteile

im kontrapunkt untermalt

(aus der presse, Kelmis 1973)

Marcel Bauer

(Eupen 1946)

REPORTAGE: Burg-Reuland

(S.293)

Da kent en Donnerwedder. Aus ihrem Kopftuch schaute die Alte wie ein gekipptes Osterei. Sic hob ihre Ledertaschen hoch, trottete aus der Wolke, die der Streckenbus Nummer 32 ihr nachwarf, in den Reuländer Mittag.

Es knisterte hinter dem Berg. Aufgescheucht zog ein weisser Engel mit kräftigem Flügelschlag über das Kirchendach. Die Häuser standen Milchkanne bei Fuss. Steinrath sah Gerstenkaff über den Weg gestreut, «armer Leo« auf den Asphalt gepinselt und kombinierte momentan: Die treue Hélène hatte anders beschlossen und ihr Glück im Nachbardorf gemacht.

Es knisterte wieder. Die Fichten rückten zusammen, rauschten den halben Hang hoch. Die Spannung schien inszeniert wie sonntags, wenn Walhorn auf die Kanzel rauscht. Sogar das Windchen, das sich in Zanzens Garten wichtig tat, schnaufte wie Walhorn. Wenn der sich (S.294) entlud, liessen die Frauen den Rosenkranz ins Täschchen rasseln, und auf der Empore schlossen sich die Bauern wie ein schwarzer Samtvorhang…

Ein fetter Tropfen traf seine Nase. Steinrath sah auf und freute sich, dass der Engel trocken davongekommen war.

Damais war tote Saison. Als er Nessie, das Ungeheuer von Loch Ness, zum dritten Mal in ihren Spalten auftauchen liess, hatten die Presseleute ihn weggeschickt, »ein glückliches Dorf zu beschreiben«. Da war ihm Hélène eingefallen.

Jetzt latschte er durch den Regen, begutachtete Wasserlachen und fühlte sich elend. Er klingelte. Eine kleine runde Frau schenkte Bier ein und plauderte, während der Lehrer meist schweigsam hinter seinem Schnäuzer sass. Steinrath würde sich Feuerstellen, Oberfläche und Broterwerb auf der Gemeinde besorgen, danach den guten Walhorn besuchen.

Die Häuser hatten ihre Vordächer noch tief über die Fenster gezogen, aber auf den Treppchen verschränkten die Frauen schon wieder die Arme und stützten die Mauern mit dem Rücken ab. Steinrath ging den Wenzelbach hoch. Die Burg lag leer wie eine geknackte Zahnkrone. Es roch abgestanden. Unter einem Schieferdach bemerkte er drei kleine Kinder, die mit Brecheisen die Steine abklopften und im Geröll nach dem Nerv bohrten. Steinrath blieb stehen, als erwarte er augenblicklich einen Schrei. Ein Stöhnen wenigstens. Da alles ruhig blieb, trieb er die Kinder leicht verärgert aus dem Hof.

Die Tür zum Turm stand offen. Er hatte sich vorgenommen, die Stufen bis zur Plattform des Turmes zu zählen, doch in Gedanken immer noch hinter den drei Knirpsen her, haderte er halblaut, nannte sie Analphabeten (was ihm als Schreiber schimpflich schien) und war sich, oben angekommen, seiner Zählen nicht mehr sicher. ‘

Das Dorf lag knipsbereit zu seinen Füssen, mit abrückender Wolke am Horizont: vorn die Hauptstrasse, wo Eingeborene mit Uhren, Zwieback und Zigaretten handeln, dahinter der Ulfbach, der hängende Tann mit dem Schnitt der Eisenbahn, und — um den bayrischen Wald glaubhaft zu machen — mittendrin Walhorns Produktionsstätte, die Kirche mit barockem Helm! Die Schweine in seinem Rücken, die sich grunzend im Schlamm suhlten, erinnerten ihn daran, dass die Kantine für Morgen Kotelett vorgemerkt hatte. Er entschied, in seinen Bericht glückliches Borstenvieh aufzunehmen.

Steinrath beobachtete Vater Zanzen eine Weile, wie er hinter dem Haus seinen Apfelbaum bemalte, schwenkte dann in die Höfe hinein, weil die Frauen damit begannen, Stühle herauszuschleppen, ihr Sitzfleisch zu verteilen und Konversation zu mimen. Die Telefondrähte darüber nahmen sich unwirklich und unsinnig aus. Steinrath verspürte Lust, in ihren (S.295) Klatsch hineinzuspucken. Nachdem er die Entfernung kurz abgeschätzt hatte, nahm er von einem Versuch Abstand.

Eins der ausgestellten Frauenzimmer konnte die Witwe Kessler sein, die »laue Luzie«, die nach Kathi Kesslers Tod, dem Bäcker Frau und Mutter war. Katharina Kessler war Steinrath als eine böse Sieben geschildert worden: Nachts, wenn das Dorf eine Wolke über seine Dächer zog, hatte wenigstens Kesslers Licht geleuchtet, wofür der Vogel Adebar sich öfters bei Kathi bedankte.

Kessler selbst soll den ehelichen Stand und seine Pflichten sehr geschätzt, die Konsequenzen aber gescheut haben. Als Kathi starb, hatte ihm der Viehhändler zu seiner Luzie geraten: Sie sei gut gebaut, und der Landarzt versichere, in ihrem Schoss gedeihe kein Segen.

(RADAR 11-12, Brügge 1978)

Freddy Derwahl

(Eupen 1946)

SEPTEMBER VENN

farn und heide locken zur nacht

september-venn september-moor

genug gewollt genug gewacht

noch einmal die liebeshand

ein lächeln geht abgrundtief

und steckt das herz in brand

säuferstimmen im letzten dorf

der jäger ist mausetot

sie schaufeln schon sein grab im torf

klagende glocke in der ferne

reinhard ruft einsam im wald

schwarzer wind und kältere sterne

sag welches auge trinkt deinen blick

welcher mund dein leises wort

es geht kein pfad zurück

habichtschrei durch dämmerungen

der todesbiB der meuchelmord

ausgelebt und ausgerungen

september-venn september-moor

du entführst mich immer wieder

die lieder des abschieds im ohr

(S.305) BRUNO KARTHEUSER

(Recht 1947)

Bruno Kartheuser wurde am 10. Dezember 1947 in einer Rechter Bauernfamilie geboren. Die Volksschule absolvierte er in seinem Geburtsort, Sekundarstudien in Sankt Vith. An der Katholischen Universität Löwen studierte er klassische Sprachen. Er ist als Mittelschullehrer für Latein und Griechisch in Sankt Vith tätig und lebt mit seiner Familie in Neundorf bei Sankt Vith.

Entscheidend für Kartheuser war die zunehmende Autonomie der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Erst nach ihrem Zustandekommen wird er literarisch aktiv. In einem Begleitschreiben zu einer Auswahl eigener Texte schrieb er uns am 4. Mai 1979: »Mir liegt sehr viel daran, dass Sie als Fachkundiger sich äussern, und selbst ist man nicht unbefangen genug, um objektiv zu urteilen«. Erst Ende 1982 tritt er als Redakteur des soeben gegründeten »Krautgartens«, der Zeitschrift des Kreativen Ateliers Sankt Vith, in Erscheinung, die auch einige seiner Gedichte enthält. Die Heftreihe veröffentlicht in lockerer Folge Gedichte und Prosa von jüngeren und älteren Schreibenden, vorwiegend aus dem Süden unseres Gebiets. Nach Kartheusers Aussage interessiert ihn besonders die literarische Artikulation der Eifel, der kleinen Leute und deren wechsel-volle, oft auch leidvolle Geschichte. Aber er tritt nur selten direkt für sie ein. Grosse Gesellschaftskritik sucht man vergebens in dem Sammelband mit Prosa und Gedichten Ein Schweigen voller Bäume (1985) wie auch in seiner Prosa Die letzten Dinge (1986, Illustration P. Doome).

Ähnlich wie die Gedichte Emil Gennens leben Kartheusers Werke von der Natur; aber schon der freie Vers schafft Distanz, zeigt Bruchstellen auf. Die geschändete (heimische oder griechische) Landschaft berührt ihn noch, aber er lebt nicht mehr in ihr, mit ihr wie jener. Auf s eigene Ich zurückgeworfen — auch gesellschaftlich irrt er «zwischen den Klassen« — »macht er sich ganz klein, und merkt trotzdem wie der Raum immer enger und die Luft immer knapper wird… er irrt in sich selbst herum, er klammert sich immer häufiger an seinem Personalpronomen fest« (M. Cremer, Nachwort 1985).

Vorfrühling an der Our

Im Sitzen davon träumen über hochgelegene Wiesen von einem Gipfel zum nächsten zu schreiten, die Weite zu geniessen, in ihr schwerelos aufzugehen, im Höhenflug über kleingewordenen Wäldern, Wiesen und reglosen Dörfern zu schweben.

(S.306) Ein Weg ist ein schlangenhafter Faden, ein Fluss ein mattglänzender Blechstreifen, kahle Bäume sind aus Zwirn. Ein weisses Bauernhaus, für seine Bewohner die Mitte der Welt, mutet an wie von zielloser Hand dorthingestellt, wie zur Belebung der Monotonie von grüner Farbe in allen Abstufungen.

Die Krümmung des Bäches umschliesst eine Halbinsel von Weiden. Das Bauernhaus liegt allein am Fuss zweier Hügel, die oberhalb des Hauses ineinander übergehen, und das Haus gibt den zusammenfliessenden Linien ihren Sinn. Eine Wiese ist an zwei Seiten von Weissdornhecken umgeben. Sie bereiten sich darauf vor, zu grünen und unzähligen Singvögeln Behausung zu bieten. Eine Reihe von Fichten bildet einen Vorhang aus schwarzem Perlgarn. Am Fuss der Stamine werden über den Nadeln Schuppen von den ausgenommenen Zapfen liegen.

Im Himmel stehen vorzeitige Lerchen und häkeln eine Zwitscherdecke, die das Schweigen überspannt. Aus dem Wald gurren Tauben, und Krähen reden einige gewichtige Sätze in den grauen Himmel, der nur im Abend, wo die Sonne untergegangen ist, ein wenig freundliche Helle aufweist.

Waldwiesenweg

Zwischen der Thurmes- und der Kneibeswiese verläuft in einer leichten, schön gerundeten Kurve ein Weg unter hohen Fichten. Der Weg ist weich, weil von Tannadeln übersät; öfters queren Wurzelsehnen die Fahrrinne, so wie Adern auf Muskeln hervortreten. Waldmeister und junge Farnpflanzen wachsen am Saum. Die Sonne hat ihre festen Zeiten; dann bringt sic das Blassgrün zum Aufleuchten vor der dunklen Wand aus Stämmen. Wo der Weg obenhin zu Ende geht, wird die Dunkelwand von steilem Licht und Grünstreifen aufgebrochen — Baumgotik. Die Stämme machen das Wiesengrün greller, das Helle verdunkelt die Stämme im Gegenlicht, man ahnt hinter dem Wald Himmel, Weite, Unendlichkeit. am Saum der Wiese stehen willkürlich in den Boden gepflanzte Speere, Haselruten und schmale Eichen- und Buchenstämme, hinter denen das Lichtgrün der Wiese fliesst. Darüber bildet der Himmel eine Lichtkuppel, der Wald ist ein Dom, und die Wächter sind Sperber und Eichelhäher.

Vera Heubrecq-Schroeder

(Eupen 1951)

in memoriam Vietnam

sic werden wieder zur plage

die rosinen im stollenteig

unter dem tannenbaum

der weihnachtsstern ist untergegangen

und er der die welt besser sah

friert zwischen herz und weihnachtsgratifikation

durch odufröhliche

springt die nadel quer

wo längst das vergessen

die worte lallen macht

und

sieben tonnen bomben pro kopf

fielen fernöstlich

vom land herodes

in ihren seelen

wachsen zitronenbäume

und ihre füsse sind wurzeln

verkrüppelt

verdorrt sind sie und ihre münder

speien zitronenkerne

und verschrumpeln wie fallobst

doch sie wuchern weiter

gleich

unkraut im asphalt

in ihren seelen wachsen

zitronenbäume

und keine pille kann sie verhüten

(OBELIT4, 1978)

ROLF LENNERTZ

(Eupen 1953)

Rolf Lennertz wurde am 31. Juli 1953 in einer mittelständischen Eupener Familie geboren. Er besucht die dortige Volksschule. Nach Sekundarstudien am Collège Patronné absolviert er ein Jurastudium an der Katholischen Universität Löwen (UCL). Weiterführende Studien der Steuerwissenschaften an der Freien Universität Brüssel (ULB) leiten zu einer mehrjährigen beruflichen Tätigkeit in der Hauptstadt über. Seit mehreren Jahren lebt er mit seiner Familie als Rechtsanwalt in Eupen.

Rolf Lennertz interessierte sich schon seit seiner Schulzeit stark für Lyrik. »Ich scheine zu denen zu gehören, die, wie Tucholsky es ausdrückt, bei gewissen Anlässen Lyrik absonderm, schrieb er 1978 in einem Begleitbrief seiner Gedichtsammlung der Brüsseler Jahre. Diese umfasst die Zyklen In der grossen Stadt, Liebeleien und Sommerbilder. OBELIT 4 zum Thema »europa-herzschläge« (1978) veröffentlicht erstmals mehrere Gedichte. Als Mitarbeiter des Obelit-Kreises gestaltet er auch Heft 8 mit als Zyklus ostbelgischer Poesie und Prosa zur Weihnachtsidee (1984).

In einem realistischen, manchmal sogar direkt aggressiven Ton greift Lennertz unvermittelt die Mängel und Gefahren der heutigen Gesellschaft an. Auch konkrete Hinweise auf das weltweite Tagesgeschehen fehlen nicht. Bisweilen verleihen Ironie, seltener Humor, Distanz vom eigenen Erleben. Die Sprache wirkt ungekünstelt, oft fast trocken; einfacher Wortschatz wird treffsicher eingesetzt. So entstehen scheinbar leicht einleuchtende Bilder und eindringliche Verse, die zum Nachdenken, zum Mitmachen bewegen. »an die mauern der städte schmieren wir unsere gedichte fur lyrik finden wir keine zeit« beginnt sein hartes Gedicht keine lyrik! Die Schwankung zwischen der traditionellen Gedichtform und dem freien Vers eignet sich gut fur diese kritisch entlarvenden Texte, deren Entstehung unverkennbar lyrische Hintergründe hat.

(S.323) brüssel

du ziehst uns an

wie ein magnet die eisenspäne,

stopfst vorstadtbahnen voll

und autobahnen ver,

du saugst uns auf

in wirre labyrinthe,

neonumflackerten

kreiselverkehr.

deine vorposten stehn schon

im flämischen land;

macadamfangarme legst du

um wehrlose dörfer,

verschlingst

was dich flieht

und fuhrst es heim

in deinen giftigen dunstkreis.

verhasste stadt,

dich hait niemand auf,

ein krebsgeschwür,

das sich selbst bedroht

und seine findelkinder.

und dennoch sagt man, du seist sehr schon gewesen.

WERNER BARTH

(Eupen 1955)

Werner Barth wurde am 12. Juli 1955 in Eupen geboren. Seine Eltern stammen aus bäuerlichen Familien in Hergenrath; der Vater ist seit Jahren als Angestellter in Eupen tätig. Nach der sozialen Herkunft befragt antwortet Werner Barth lakonisch: Bürgertum. Volks- und Sekundarschule absolviert er in Eupen, dann ein Germanistikstudium an der Katholischen Universität Löwen. Er unterrichtet an verschiedenen Eupener Sekundarschulen.

Nach der Mitarbeit an mehreren Jugendzeitschriften, ist er bei der Grundung der Gruppe Es ist einmal dabei und veröffentlicht in dem gleichnamigen Heft (1976) und in einer weiteren Anthologie, Wo wir uns trafen (1980), eine Reihe Gedichte. 1978 erscheinen ausserdem Kurzgedichte in OBELIT 4 »europa-herz-schläge« und in RADAR 11/12 »De Duitstalige literatuur in België« (Brügge). Diese bilden Kernteile des Rundschreibens Plattenlänge, das 1980 auch als Heft erscheint.

Barths Gedichte in der ersten Gruppenveröffentlichung bleiben trotz ihrer sozialkritischen Zielsetzung — »Ich hab mir das Christentum abgewöhnt« — auch sprachlich noch sehr konventionell, manchmal sogar mit forciertem Reim. Die erstmals in OBELIT veröffentlichten Kurzgedichte in freiem Vers hingegen betonen den Willen zu einer strukturierten, formai moderneren Aussage vielleicht stellenweise etwas zu stark. Auch der Gehalt der Gedichte wirkt durch das Experimentieren mit der sprachlichen Form wenn nicht tiefer so doch distanzierter: auch zum Zyklus gereiht, symptomatisch für das Studentenleben in der Grossstadt, dauert vieles nur eine Plattenlänge.

(S.335-336) Ich hab mir das Christentum abgewöhnt

Ich hab mir das Christentum abgewöhnt.

Man hat mich lange genug verwöhnt

mit einem Weltbild aus Märchenpassagen,

verschmalzt mit Week-ends voll Seelenmassagen.

Ich hab mir das Christentum abgewöhnt.

Doch bin ich noch lange nicht versöhnt,

denk ich an all die Jahre, die ich verloren

bei der Suche nach diesem Geist, der nie geboren.

Ich hab mir das Christentum abgewöhnt.

Bin ich auch noch nicht ganz entwöhnt,

den steilen Weg des Sinns hab ich verlassen,

die Sinnlichkeit jedoch hab ich mir gelassen.

Nun fühl ich besser, wenn auch Zweifel bleibt,

doch der, wie ihr wisst, wurde uns einverleibt.

Nein, das Theater hat sich ausgespielt,

das viel versprach und fast nichts hielt.

Nur manchmal, wenn ich die Hände falte,

denke ich an die, von denen ich nichts halte.

Wenn ich von Irland träume

Schon dunkle Dämmerung um Drogheda,

Und der dumpfe, grau-blaue Wellengang

Schaukelt das Boot gegen den derben Hang,

Den vielleicht vor mir noch kein Mensch je sah.

Langsam gehe ich der Landstrasse nach,

Den schweren Rucksack auf den Schultern trag,

Über armem Land das wohl lange brach

Lag ein unheimlich starker Donnerschlag.

Vor mir acht Häuser, am Wald, jemand lacht,

Sie spricht mich an, ein Feuer ist entfacht,

Sie nimmt meine Hand, bevor ich gedacht

Weiss ich: ein liebes Wort und Licht für die Nacht.

(Es ist einmal, Eupen 1976)

Stephan Kaut

(Sankt Vith, 1961)

(S.354) JA

wir wollen weder waffen tragen

noch wollen wir waffenträger hassen

wir wollen leben

wiederhole weder waffen wollen wir tragen

noch waffenträger wollen wir hassen

wir wollen leben

wir warnen vor

wir bauen andere denkmaler

wir spielen lebendige spiele

wir wollen nicht

wir weigern uns

wir wollen sicherheit

wiederholung wir wollen

wir wollen anders sterben

wir wollen leben