RELIGION : GÉNÉRALITÉS

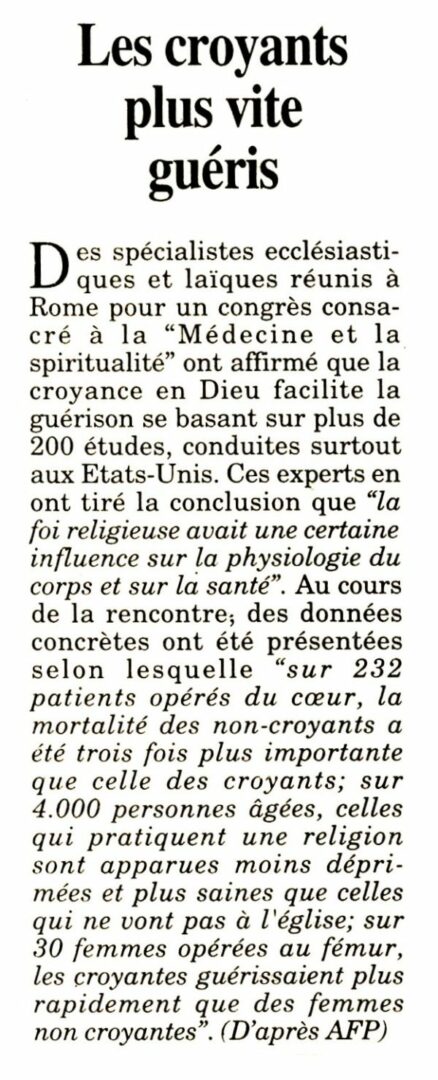

Les croyants plus vite guéris

(LB, 15/05/1997)

Un rescapé d'une catastrophe minière témoigne.

(LB, 30/07/1998)

|

Abbé Pirotte, Richesse et ambiguïté des symboles et des signes, T1, 1983

(p.16) l’étoile de David = (hébreu) Maguène David (le bouclier de David) (p.29) ‘copte’ : même origine que le mot « Egypte ». Les chrétiens d’Egypte ont été réduits à l’islamisme au 6e siècle. |

|

Abbé Pirotte, Richesse et ambiguïté des symboles et des signes, T 2, 1984 Le porc était considéré comme un animal impur. Cf une stalle du 13e siècle dans l’église romane d’Hastière: c’est un porc stylisé, symbole de la gourmandise et de la luxure. (p.35) |

|

Odon Vallet, Petit lexique des idées fausses sur les religions, éd. Albin Michel, 2002 Antisémitisme (p.26-29) « L’antisémitisme est la haine des juifs » La haine des juifs, c’est l’antijudaïsme. L’antisémitisme est la haine de toutes les civilisations de langue sémitique. A ce groupe de langues appartiennent, notamment, l’hébreu et l’arabe. Donc, l’antisémitisme, au sens propre, s’ exerce contre les juifs et les Arabes. L’antisémitisme est donc une notion trop vague et vaste comme l’antigermanisme (l’ Allemagne n’ est que l’un des pays de langue et de civilisation germaniques). Un tel amalgame s’explique par le climat intellectuel et politique de racisme qui régnait à la fin du XIXe siècle. En confondant langues et « races », on opposait indo-européens (ou « aryens ,,) et sémites, quitte à oublier que les Basques ne parlent pas une langue indo-européenne et que les juifs, avant la renaissance (en 1948) de l’Etat d’Israël, ignoraient généralement l’hébreu. Quant aux « races « , les vagues d’émigration et leurs cortèges de mariages mixtes ont suffisamment brouillé les pistes depuis l’Antiquité pour qu’ on soit incapable de caractériser un « sémite ». Au Maghreb, Arabes et Berbères se sont mélangés et, dans le monde entier, la diaspora juive a (p.27) connu un métissage avec les populations les plus diverses. Sans même évoquer les Black Hebrews d’Israël, afro-américains, ni la « tribu perdue » (Lost Tribe) de l’Assam himalayen, les juifs de Cochin eurent sûrement du sang indien et ceux de Kaifeng du sang chinois. L’antisémitisme moderne est justement contemporain du » péril jaune », thème développé à la fin du XIXe siècle par de nombreux auteurs dont un certain capitaine Danrit (auteur de L’Invasion jaune, Flammarion, 1909), pseudonyme du futur colonel Driant, héros de Verdun, Dans le » péril jaune », on amalgamait Chinois, Japonais et peuples voisins, fourbes ennemis de l’Europe qu’ils s’apprêtaient à envahir. Dans le « péril juif », on mélangeait quelques minorités religieuses ou philosophiques (francs-maçons) considérées comme des ennemis de l’intérieur. Et dans l’ antisémitisme, on utilisait abusivement la référence aux sémites afin de fustiger les juifs, vingt fois moins nombreux que l’ ensemble des peuples de langue sémitique. Pour mieux faire croire à un danger, il est toujours bon de le grossir . C’ est sous sa forme allemande (Antisemitismus) que le mot apparaît, en 1879, sous la plume d’un pamphlétaire allemand antijuif, Wilhelm Marr. Il fait son entrée dans le vocabulaire français en 1894, en pleine affaire Dreyfus. Les juifs de la métropole apparaissant alors comme des cibles plus proches que les Arabes d’ Algérie ou des colonies, il est logique qu’ ils aient été les seuls (p.28) visés. Mais le mot antisémitisme retrouva son sens global au procès Papon : on y montra comment une même police pouvait tour à tour livrer des juifs aux nazis et jeter des Arabes dans la Seine. (p.29) Il est aussi difficile de définir un sémite qu’un antisémite. Quant à la haine du judaïsme, elle existait déjà aux temps de la guerre des Maccabées (vers 167 avant J.-C.) quand les bébés circoncis étaient mis à mort. Que le nom de ces frère résistants soit devenu synonyme de cadavre montre bien que le monde moderne n’ a pa inventé le génocide . (p.30-31) Arabes » Les musulmans sont des Arabes » C’est une erreur géographique et une vérité théologique. C’est une erreur géographique car la grande majorité des musulmans du monde ne sont pas ethniquement des Arabes. C’est une vérité théologique car ils sont tous spirituellement des Arabes comme tous les chrétiens, selon l’expression du pape Pie XI, sont « spirituellement des sémites « . Un catholique est romain même s’il n’habite pas la Ville éternelle, un musulman est arabe même s’ il est chinois ou persan. Les Arabes habitent l’Arabie mais nul ne sait avec précision comment ils y arrivèrent. De même qu’on cherche la genèse des Hébreux chez les nomades Habirou, on croit trouver l’ origine des Arabes chez les Arabu, population nomade vivant dans le désert syro-mésopotamien. Les caravaniers nabatéens (dont la capitale funéraire était Pétra) sont aussi considérés comme des Arabes, de même que les agriculteurs sédentaires de l’ « Arabie heureuse » (actuel Yémen). Aujourd’hui la population musulmane de cette région du monde est d’environ soixante millions d’habitants, soit 5 % seulement des musulmans du monde entier. (p.92-95) Génocide « L’extermination des juifs est le crime du XXe siècle » C’est un crime abominable mais il ne date pas du xxe siècle. Si le génocide des juifs est une honte de l’époque moderne, il a au moins un équivalent dans l’histoire ancienne. L’oublier pour mieux préserver le caractère unique de la Shoah ou, au contraire, pour minimiser la haine des juifs est une grave erreur. Car tous les clichés sur la barbarie du xxe siècle, le goulag stalinien et les camps hitlériens, laissent croire que le totalitarisme est une idée neuve et que le monde contemporain a le monopole de l’horreur. Mais les temps actuels n’ont rien inventé. Ils ont seulement mis la technique au service de la mort. Les chambres à gaz n’ existaient pas sous le règne d’ Auguste mais des milliers d’épées ont produit le même résultat, moins planifié mais presque aussi efficace. (p.93) Selon la Bible, l’hostilité à l’égard des juifs est vieille comme l’histoire sainte. Elle commence avec la servitude des Hébreux en Egypte où Pharaon les asservit avec brutalité et transforme les chantiers de trav aux publics en camps de concentration. Elle se poursuit avec l’Exil à Babylone, première déportation du peuple juif. Si, dans les deux cas, il ne s’agit pas de meurtres systématiques, la Bible présente ces deux épisodes tragiques comme remplis de morts et de deuils. Le mot même de shoah sert à décrire ces destructions portées par la main de l’homme mais perçues comme venant de Dieu en châtiment des péchés d’Israël. Si la rareté des documents historiques (notamment égyptiens) invite à la prudence dans l’interprétation de ces faits, leur caractère douloureux et meurtrier ne fait guère de doute. Un pas de plus est franchi vers 170 avant J.-C. quand le roi hellénisé Antiochus IV Epiphane veut supprimer le judaïsme en interdisant toute pratique cultuelle. La résistance héroïque des frères Maccabées est si sanglante que leur nom devint, dans l’argot des carabins (étudiants en médecine), synonyme de cadavres. Un degré supplémentaire dans l’horreur est atteint au 1er siècle après J.-C. avec ce que l’histo- rien Flavius Josèphe appelle la « guerre des Juifs ». Ceux-ci se révoltèrent contre les occupants romains qu’ ils avaient imprudemment appelés en Palestine pour contrer l’ influence (p.94) grecque. La répression des légions romaines, assistées par des populations locales (notamment syriennes), s’ avéra terrible : la chasse aux juifs fut lancée et de véritables pogroms firent des centaines de milliers de morts. Si le chiffre total des pertes juives est controversé, il n’ est pas exagéré d’ évoquer une tenta- tive de génocide qui avait d’ ailleurs un précédent romain avec la terrible guerre des Gaules. En 70 après J.-C., le Temple et la ville de Jérusalem furent rasés et, en l’ an 132, la révolte de Bar Kokheba provoqua une nouvelle vague d’exécutions de partisans et de destructions de villages au point que la Judée devint un pays de « désolation « , en hébreu de shoah. Et la majorité des juifs survivants quitta la terre d’Israël pour n’y revenir que dix-neuf siècles plus tard. Durant cette période de « dispersion » (diaspora), les persécutions ne manquèrent pas, de la part de musulmans ou, surtout, de chrétiens. Mais aucune n’ eut l’ intensité de la répression romaine. Celle-ci est largement oubliée par les manuels d’histoire qui, célébrant les grandeurs de la civilisation gréco-romaine, ne mentionnent guère le sort atroce de leurs victimes, promises aux oubliettes des vaincus de l’histoire. Si l’ antijudaïsme exterminateur a de si lointaines racines, c’est qu’il est indissociable des anti- ques coutumes du peuple juif, incompatibles avec les pratiques « idolâtres » des autres nations et les lois étrangères des vastes empires. Celui de Rome eut à combattre des révoltes de juifs en (p.95) Egypte, en Libye ou à Chypre : du sabbat à la circoncision et de la Torah au dieu unique, tout opposait les fils d’ Abraham aux enfants de Romulus. Redonner au génocide des juifs sa dimension ancienne, c’ est aussi rappeler les liens de l’idéologie et de l’esthétique fascistes avec l’ Antiquité gréco-romaine. Le Troisième Reich se voulait une nouvelle Rome jusque dans l’ architecture prétentieuse du « nouveau Berlin » d’Albert Speer. L’ archaïsme de l’art et de la pensée ne pouvait que renouer avec un conflit bimillénaire, amplifié par les fractures idéologiques et les crises économiques du xxe siècle. Ainsi furent ravivées les vieilles haines sous les braises chaudes de l’Histoire dont les brûlures ont un large spectre. Car, d’après le Deutéronome (ch.20), Dieu ordonna à Israël en guerre de frapper « tous les hommes au tranchant de l’épée » voire de « ne laisser subsister aucun être vivant « . C’était déjà un voeu de génocide. (p.148-sv) Occident » Le christianisme est une religion occidentale » Jésus était un Asiatique. Certes, il vivait dans cette « Asie antérieure » qui désignait autrefois le Proche-Orient. Et comme l’ Asie v a de Jérusalem à Vladivostok, il était géographiquement fort éloigné des bonzes japonais ou des chamans sibériens. Mais il l’était également des druides gaulois ou des vestales romaines. L’univers du Christ n’ appartient pas à l’ Antiquité européenne : Jésus parlait sans doute l’ araméen, langue sémi- tique très proche de l’hébreu et radicalement différente du grec ou du latin. Jésus se référait à la Loi ou aux prophètes d’Israël et pas un de ses sermons ne fait allusion aux philosophes athéniens ou aux rhéteurs romains. L’ enseignement de Jésus n’ est pas apparenté à celui de Socrate et le parfait « antéchrist « , c’est Cicéron, l’homme du beau-parler. (p.220) Sectes « Il faut bien distinguer les sectes des religions » C’est moins une idée fausse qu’un voeu pieux : il est impossible de distinguer clairement les sectes des religions. Car il n’y a pas de définition précise de la secte. Le mot a lui-même une origine complexe. Il est issu du verbe latin sequi (suivre) mais il a été influencé par le latin secare (couper). Entre le sectateur qui suit son chef et le sécateur qui coupe la plante, la différence de son est minime et l’ écart de sens réduit. Car suivre aveuglément un chef, c’est aussi se retrancher du monde; suivre obstinément une ligne de conduite, c’est se couper du bon sens. Une religion est une secte qui a réussi, un petit groupe devenu grand, une chapelle rebaptisée Eglise. Le Nouveau Testament parle de la secte de Jésus (Actes des apôtres 24, 5 et 14; 28, 22) car le Christ avait pris la tête d’une dissidence, très minoritaire dans le judaïsme. (p.221) Celle-ci était une « hérésie » (hairèsis), c’est-à-dire un choix contesté, une doctrine minoritaire. (p.229-sv) Soumission « Islam veut dire soumission » C’est une idée juste ou fausse selon la valeur positive ou négative que l’on accorde à la notion de soumission. Si se soumettre c’est être en paix avec plus fort que soi, c’ est une idée juste. Mais il faudrait alors ajouter : « Islam veut dire paix. » L’histoire de l’islam est celle d’une longue dialectique entre révolte et soumission, guerre sainte et paix de Dieu. Islam, musulman, Salomon et Jérusalem dérivent d’ une même racine s-l-m, vocalisée shalom en hébreu et salam ou islam en arabe. Représentée dans la plupart des langues sémitiques comme l’araméen, le phénicien ou le nabatéen, cette racine couvre un champ sémantique très étendu, comprenant bien-être matériel, sécurité affective et plénitude spirituelle. Comme dans le français « salut » ou le latin vale (« porte-toi bien »), s-l-m comporte un souhait de santé tranquille excluant misère, angoisse et révolte. Cette idée de bien-être matériel et de bon état corporel a une dimension morale et spirituelle. Elle implique d’ être intact, indemne, intègre. Cette plénitude multiforme est également exprimée dans les langues germaniques, (p.230) par une seule racine indo-européenne (sal), qui a fourni les mots anglais all (tout), whole (entier), holy (saint), healthy (en bonne santé). Dans des civilisations anciennes très différentes, germaniques ou sémitiques, on ne séparait pas la santé du salut. Et le salut de l’un s’étend aux autres. La salutation est un voeu de paix et de bonne santé. Etre sain et sauf devient un souhait collectif, un but religieux, une demande adressée à Dieu, protecteur du corps social. Le pacifique lui est soumis pour éviter la guerre. Le bien-portant lui est docile pour échapper au mal. « En vérité, quiconque se soumet complètement à Allah et fait le bien sera récompensé par son Seigneur. Il ne leur viendra aucune crainte et ils ne se désoleront pas non plus » (Coran 2, 113). Le Coran nomme donc islam cette nouvelle religion qui prêche la soumission à un ordre légal, moral, social et promet des faveurs aux croyants de toute condition. En ce sens, l’islam serait une discipline nationale, une obéissance populaire correspondant assez bien au rôle de superstructure que Marx attribue aux religions : une sorte de police des moeurs réprimant les déviances et de milice de l’ordre prévenant les révoltes. La mosquée de quartier exercerait une police de proximité dont tous les gouvernements cherchent à s’attacher les services et craignent de perdre le soutien. Mais ce sens coercitif était probablement absent dans le mot islam au temps de Mahomet : (p.231) la soumission sociale était plutôt rendue par le substantif abd (Abdallah = serviteur d’ Allah). L’islam, comme beaucoup de religions, évolua dans un sens répressif et, d’idéal égalitaire, il devint contrainte collective, les exigences de la guerre accélérant cette évolution. La razzia devenant djihad, il fallut, comme dans toute armée, préserver la discipline des troupes et la hiérarchie du commandement. Puis, l’ islam engendra des dynasties et fonda des Etats, transformant la soumission à Dieu en sujétion au calife. L’ islam est-il donc une religion fataliste, exigeant une résignation à l’injustice et une abdication de la volonté ? Sur le plan politique, rien n’est moins sûr, l’histoire de l’islamisme comportant de nombreuses révoltes populaires contre des régimes corrompus. Sur le plan théologique, il convient aussi d’être prudent. On appelle souvent fatalisme musulman le mektoub qui est une obéissance à l’Ecriture, une docilité à Dieu. Du point de vue des croyants, il s’agit d’emprunter une voie tracée et non de suivre un destin aveugle. Car si islam veut dire soumission, toute reconnaissance d’une autorité divine ou religieuse a le même sens, y compris les voeux d’obéissance des moines catholiques. L’ idée même d’ un dialogue égalitaire entre une créature et son Créateur n’a pas de signification. Quand les chrétiens disent à leur père des Cieux . « Ne nous soumets pas à la tentation », ils reconnaissent à Dieu le pouvoir de soumettre. (p.232) Mais il est encore une question non résolue, celle de la soumission des non-musulmans aux pouvoirs islamiques. Au Moyen Age, les « gens du Livre » (juifs et chrétiens) étaient des dhimmis (protégés), exemptés de certaines tâches (le service militaire) mais soumis à des devoirs spécifiques (un impôt supplémentaire). Ce régime était alors plus favorable que celui des juifs et des musulmans en terre chrétienne, objets de fréquentes persécutions. Aujourd’hui, le rapport est inversé : les pays à majorité chrétienne sont devenus plus tolérants à l’égard des musulmans et certains pays musulmans ont rendu plus difficile la condition des « gens du Livre ». Ceux-ci n’ ont parfois d’ autre solution que de se soumettre ou de se démettre, c’est-à-dire d’émigrer. C’est alors que le mot islam devient synonyme de soumission. (p.266-sv) Voile » Le coran a obligé les femmes à porter le voile « Le voile des femmes n’est pas plus islamique que le béret basque n’est catholique. Mais le Coran a sacralisé une pratique vestimentaire proche-orientale qu’il a répandue dans le monde entier. (p.267) Il faut se méfier des rapports entre vêtements et religions : l’habit ne fait pas le moine ni la soutane le curé puisque cette tenue est issue de la toge des magistrats romains. La calotte des évêques rappelle la kippa des juifs et les nouvelles religions sont bien obligées de puiser dans les garde-robes traditionnelles. Coutume et costume sont deux mots frères qu’on ne peut séparer sans mettre à nu les traditions ni dévoiler leur filiation. Et celle du voile dit islamique est antérieure de plusieurs millénaires au prophète Mohamed. La première mention de son port obligatoire remonte aux lois assyriennes (tablette A, 40) attribuées au roi Téglat-Phalazar 1er (vers 1000 avant J.-C.). Il s’appliquait aux filles d’hommes libres, à leurs épouses et concubines ainsi qu’ aux hiérodules (prostitués sacrées) mariées. Inversement, le voile était interdit aux hiérodules non mariées, aux prostituées non sacrées et aux femmes esclaves. Car les femmes voilées ne devaient pas être touchées alors que les femmes non voilées ne disposaient d’ aucune protection de leur corps. De sévères dispositions pénales (coups de bâton, oreilles percées) dissuadaient les récalcitrantes. La Bible évoque le voile dans le livre de la Genèse (24, 65) et le Cantique des cantiques (4, 1). Comme les lois assyriennes, elle fait d’une tête non voilée un symbole de prostitution : « Couvre tes cheveux, retrousse ta robe, dénude tes (p.268) cuisses « , demande Isaïe (47, 2) à l’infâme Babylone. Et la fiancée ne se dévoile que dans la chambre nuptiale, quitte à ce que le mari soit trompé sur son identité. C’est ainsi qu’ après sept ans de cour assidue, Jacob se réveille avec, dans son lit, la tendre Léa au lieu de la belle Rachel (Genèse 29, 26). On n’ a jamais entendu parler de « voile juif » ou de « voile chrétien » même si saint Paul en exige le port pour les prières : « Toute femme qui prie ou prophétise tête nue fait affront à son chef » (1 Corinthiens 11, 5). Là encore, se couvrir la tête relève plus de la tradition que de la religion, sans quoi il faudrait sacraliser les chapeaux de la reine d’ Angleterre. Marie, mère de Jésus, portait sûrement un voile qu’ on n’ a jamais dit islamiste. Les vierges de l’Eglise primitive étaient voilées comme les vestales romaines, ces chastes prêtresses de la divinité (Vesta) du foyer . « Une jeune fille sans voile n’ est plus vierge », écrivait Tertullien. Les religieuses catholiques et orthodoxes comme les diaconesses protestantes ont perpétué cette tradition, longtemps imitées par les infirmières des hôpitaux. L’une des significations du voile nous est fournie par le latin qui fait dériver d’une même racine le « nuage » (nubes) et le fait de se marier (nubere). De même que le nuage voile le soleil, le voile nuptial couvre la demoiselle nubile qui se marie. Le voile des communiantes représente la noce mystique de la jeune catholique à son Seigneur et, dans un étonnant tableau du plus pur classicisme (1896), (p.269) le jeune Picasso, lui-même âgé de quinze ans, décrit cette première communion priante et voilée. Voici quelques années, les femmes avaient la tête couverte dans les églises et elles portent encore une mantille lors des audiences pontificales. Dans la langue douala, on a même traduit le mot « religion » par « petit fichu » (ebassi) parce que les missionnaires demandaient aux femmes de mettre dans les lieux de culte un foulard qui n’ était évidemment pas islamiste. Quant au Coran, il prescrit aux femmes de « rabattre leur voile sur leur poitrine » (sourate 24, 31) même si ce n’ est pas une obligation absolue pour les femmes âgées (24, 60). Cette pratique est, pour elles, le meilleur moyen d’avoir une conduite irréprochable sans être importunées par les hommes (sourate 33, 59). Ce voile a connu, en arabe ou en persan, de nombreux noms et d’innombrables formes, masquant plus ou moins le visage et le corps. Du hidjab au tchador, ces variantes s’ appuient toutes sur un incontestable fondement coranique. Reste à savoir s’ il faut encore imposer une coutume proche-orientale vieille de trois mille ans (au moins) aux musulmanes du monde entier. C’est à elles d’en décider librement. On notera, en Occident, que le voile islamique apparaît quand le voile catholique disparaît : les femmes (et même des religieuses) sont tête nue dans les églises. De même que le Ramadan remplace le Carême dans nos cités, les jeunes filles voilées (p.270) prennent la place des bonnes sœurs en cornette : la piété, comme la nature, a horreur du vide. |

|

le coq : symbole de la vigilance, de la prière et de la résurrection du Christ. |

|

Antoine Thomas, Les enfants de la miséricorde, LB 08/04/2003 (Consul général de Belgique à istanbul) AB RAHAM = Père Miséricorde – père : les enfants d’Abraham sont tous frères. – miséricorde : le terme raham, fondé sur la racine trilitère RHM, désigne aussi dans les langues sémitiques la matrice féminine : Abraham est celui par qui la miséricorde est féconde. Abraham est la figure qui inspire les trois monothéismes. Venu d’Irak, Avram fut vénéré par les générations juives, chrétiennes et musulmanes.

|

|

prof. R.J. Zwi Werblowsky, Jérusalem dans a conscience juive, chrétienne et musulmane, Groupe univ. israélien d’études des affaires du Proche-Orient, Ahva Press, Jérusalem, 1986

(p.2) Pour l’historien, il y a peu de doute que le Prophète /Mohammed/ doive une partie importante de son message aux sources juives et chrétiennes. Les analyses des spécialistes divergent quant à l’appréciation de l’importance absolue et relative de l’influence juive et de l’influence chrétienne, de même que sur la question des formes de judaïsme et de chrétienté que le Prophète a pu rencontrer au cours des années de sa formation, années où son message a, pour ainsi dire, grandi et mûri. Etait-ce, par exemple, le judaïsme « normatif » que nous connaissons d’après les sources classiques de l’époque, ou le judaïsme de quelque secte locale? Ceci pourrait expliquer, incidemment, le « mélange » de versions dans lesquelles certaines traditions juives et chrétiennes, y compris les traditions bibliques, se retrouvent dans le Coran. Cependant, et quoi qu’il en soit, il n’y a guère de doute que plusieurs des grandes idées du Prophète soient inspirées par le legs juif et chrétien: le monothéisme, le jugement dernier, la responsabilité morale de l’homme pour ses actions. La sainteté de Jérusalem fait partie de cet héritage et, défait, la première direction vers laquelle on se tournait pour la prière (qibla) n’était pas La Mecque, mais Jérusalem, ‘ulaal-qiblatheyn (« la première des deux qiblaé’). Ce n’est pas le lieu, ici, d’examiner l’origine de la première qiblael les raisons du changement ultérieur en direction de La Mecque et de la Ka’aba (Coran, Sourate 2:136 f.). Il existe sur ce sujet une abondante littérature, historique et théologique qu’il est inutile de résumer ici. (…)

Cependant, ce n’est pas le sens initial et controversé de ce verset du Coran qui doit retenir l’attention ici, mais bien l’interprétation qui lui a été donnée dès la première époque islamique. Selon cette interprétation, le Prophète Mahomet avait été miraculeusement transporté de La Mecque à Jérusalem, et c’est de là qu’il avait fait son ascension céleste, le mi’radj. (Les références faites aux révélations dont le Prophète avait bénéficié et qui sont décrites dans le Coran, Sourate 81:19 sq. et 53:1 sq., furent par la suite intégrées au voyage dont parle la Sourate 17:1). Les circonstances de ce voyage nocturne (Visra1) ont été par la suite embellies de tout un florilège de légendes, dont la miraculeuse monture ailée du Prophète, al-Buraq, et de nombreux autres détails pittoresques. Mais le sens de cette histoire, en ce qui concerne notre propos, est simple. En langage un peu irrévérencieux, on pourrait l’exprimer ainsi: il n’y a pas de vol direct La Mecque-Ciel; il faut prendre la correspondance à Jérusalem. Par cette interprétation et par cette fusion de Visra’ et du miradj, l’Islam s’est rattaché à la tradition juive et chrétienne de la sainteté de Jérusalem et a incorporé cet emprunt à ses propres structures religieuses.

(p.3) Le problême qui se pose à l’historien est de rendre compte du processus de développement de ces croyances et de ces traditions. Pourquoi, où et quand exactement se sont-elles développées? Pour notre propos, il importe peu que les traditions musulmanes ne soient pas unanimes sur ce point, que certaines de ces traditions soient des fabrications ultérieures et que, plus tard encore, des audacieux, quasi-hérétiques, aient nié la réalité historique de ces événements, soit par une négation rationaliste directe, soit par allégorisation mystique. Ce qui nous intéresse ici est le courant central, orthodoxe, de la tradition islamique, pour qui le al-mi’radj haqq, la légende de l’ascension céleste de Mahomet, y compris la translation nocturne vers Jérusalem, est véridique de façon littérale. Cette croyance a nourri le dogme et la piété musulmans pendant des siècles, même si les tensions et les conflits qu’elle a suscités sont apparents. Cependant, un important événement historique avait changé fondamentalement le statut de Jérusalem, et renforcé sa position de centre religieux musulman: la conquête de la ville par le calife Omar, en 638 environ. Contrairement à la période de Médine, quand elle était située en dehors de l’orbite musulmane et que les sources de la qiblaétaient purement idéologiques, Jérusalem était entrée dés lors dans le daraï-Islam, l’oikouménê musulmane. Les nombreuses églises et les lieux saints chrétiens de Jérusalem, y compris le lieu de l’Ascension selon la tradition chrétienne et son rôle comme centre de la piété chrétienne ne pouvaient apparaître que comme un défi aux yeux des musulmans. Les influences juives peuvent aussi avoir joué un rôle, comme le montrent certaines traditions, tel le dialogue entre le calife conquérant, Omar ibn al-Khattab, et un juif converti à l’Islam, Ka’ab al Akhbar (ce dialogue rapporté par l’historien arabe du Xe siècle, al-Tabari). De fait, les tentatives faites pour exalter la sainteté de Jérusalem de manière à la faire apparaître comme concurrente de La Mecque ou de Médine furent souvent condamnées par les opposants comme « juives ».4 Il semble que le calife Omar ait érigé une maison de prières près du rocher sacré (sakhra) sur l’emplacement de l’ancien temple juif; et cinquante ans plus tard, en 691, le calife omeyyade Abd el-Malik ibn Marwan construisit la mosquée (faussement appelée mosquée d’Omar) qui est encore aujourd’hui un des joyaux non seulement de l’Islam, mais de l’architecture religieuse en général. Le terme juif désignant le temple est devenu l’une des dénominations de Jérusalem: Beyt al-Makdis (ou al-Beyt al-Mukkadas, sharrafahu Allah, « la Maison du Sanctuaire, puisse Allah la glorifier »). L’histoire de la mosquée, ses rénovations et ses restaurations, ne nous occupera pas ici. Le fait important est que lorsque Abd al-Malik (ou son fils Walid) construisit la grande mosquée à l’extrémité sud de l’esplanade du Temple (Harani), la mosquée qui fut dénommée (‘ »Eloignée » (al-Aksà), l’identification du site avec « la mosquée la plus éloignée » dans la relation coranique de \’lsra’ devint totale et définitive. Les spécialistes ont longtemps soutenu une thèse selon laquelle, les considérations pratiques de la politique omayyade sont à l’origine du statut de plus en plus renforcé de Jérusalem comme ville sainte; même un savant aussi éminent que Goldziher a apporté à cette thèse le poids de son autorité.5 Abd (p.4) el-Malik souhaitait selon cette thèse renforcer le statut de Jérusalem pour contrebalancer l’influence du calife rebelle de La Mecque, ibn Zubayr. Les études récentes (parmi lesquelles on peut noter l’importante contribution des chercheurs de l’Université Hébraïque de Jérusalem) ont abandonné cette interprétation. La tendance actuelle est d’admettre la version des anciennes sources musulmanes selon lesquelles les motifs réels étaient essentiellement d’ordre religieux.6 Jérusalem avait commencé à prendre une place de plus en plus importante dans la dévotion musulmane; et s’il existait un élément de compétition, ce n’était pas tant avec ibn Zubayr et La Mecque qu’avec les églises chrétiennes de Jérusalem et l’imposant dôme de l’Anastase (connu en Occident sous le nom de Saint-Sépulcre) dont les musulmans voulaient surpasser la splendeur par un monument encore plus prestigieux. C’est la version explicite d’un des plus fervents et des plus illustres citoyens de Jérusalem, l’historien et géographe arabe du Xe siècle, al Mukaddasi; il n’y a aucune raison légitime pour rejeter son témoignage. (…)

L’Islam nous fournit ainsi l’exemple le plus frappant de la manière dont une ville sainte peut acquérir son caractère sacré sur la base de ce qui n’est, pour un observateur de l’extérieur tout au moins, qu’une légende superposée sur une tradition antérieure de la sainteté du lieu. Alors que dans la tradition chrétienne, des faits historiques (la vie et la mort de Jésus) ont créé des faits religieux (la résurrection et l’ascension) et que les deux catégories se sont conjuguées pour attribuer à des lieux le caractère de « lieu saint », le cas de l’Islam est symétriquement opposé: les croyances et la dévotion ont créé des faits religieux, et ceux-ci, à leur tour, ont créé des faits historiques qui, pour le spécialiste des religions, de la culture et même de la politique, doivent être considérés, en pratique, comme aussi réels que toute autre sorte de faits historiques attestés. En tout cas, pour l’Islam, qui ne distingue pas le religieux du séculier (y compris en politique, comme le fait le christianisme) les implications des faits religieux font légitimement partie intégrante de la sphère politique. Ceci reste vrai même quand la dimension religieuse est manipulée abusivement au bénéfice d’intérêts purement politiques.

(p.9) C’est à l’époque de David que Jérusalem est entrée dans l’histoire des Israélites et dans leur conscience historique et religieuse. L’histoire de la conquête de la ville, ainsi que les raisons qui ont amené David à en faire un symbole central culturel aussi bien que politique, sont trop bien connues pour qu’il faille les rappeler ici. Il suffit de mentionner que David avait fait de Jérusalem la pierre angulaire de l’unification religieuse et culturelle, aussi bien que nationale, des Israélites. « Jérusalem devenait ainsi le symbole et l’expression la plus significative du passage de l’état de peuple à l’état de nation, avec la constitution d’un Etat. Mais elle n’a jamais été totalement subordonnée ou identifiée à ce phénomène social nouveau; de sorte que, quand l’Etat a cessé d’exister, Jérusalem n’en a pas pour autant perdu son statut symbolique et son importance pour le peuple juif. La cité qui avait ainsi subi dans l’Antiquité une transformation décisive de son statut a pu s’adapter aux diverses situations historiques qui ont surgi par la suite. C’est bien ce qu’elle a fait pendant des siècles sans perdre de son prestige et de la valeur de symbole que le roi David lui avait conférée ».22 Le fait historique essentiel et remarquable est la profondeur et la solidité des racines de ce qu’on pourrait nommer la « conscience de Jérusalem » dans le sentiment, la foi et la théologie des Israélites. Jérusalem était la cité que Dieu avait choisie; et cette élection était un fondement décisif de l’alliance de Dieu avec la Nature (cf. Jérémie31: 34-39 et 33:14-26).

(p.11) S’il est exact, comme je l’ai suggéré, que les noms synonymes de Jérusalem et de Sion aient symbolisé la réalité historique d’un peuple et du lien qui l’unit à sa terre, on peut espérer arriver à une meilleure appréhension (qui n’est pas nécessairement une approbation) des formes modernes et laïques de cette réalité historique. Le mouvement national juif moderne a tiré son nom ni d’un pays ni d’un peuple, mais d’une ville, Sion. L’hymne du mouvement sioniste, devenu en 1948 l’hymne national israélien, parle « des yeux tournés vers Sion » et de l’espérance millénaire du retour « en terre de Sion, à Jérusalem ». La poésie pauvre et maladroite, la sentimentalité n’empêchent pas cet hymne d’exprimer le lien indissoluble avec la terre, et en son centre Sion, la cité de David. Jérusalem et Sion sont des termes géographiques qui dépassent la géographie sans pour autant lui échapper complètement; ce sont le lieu et le nom d’une existence historique et de sa permanence; une existence qui pour le Juif religieux a une dimension religieuse, mais aussi susceptible d’une formulation laïque.

(p.12) Pour l’Islam, les choses sont de nouveau différentes. Le fait qu’un historien non-musulman considère que le lien entre les musulmans et al-Kuds (Jérusalem) est fondé sur une pure légende est, comme je l’ai dit plus haut, tout à fait dénué de signification. Al-Kuds, tout comme les traditions de \’lsra’ et du mi’radj, est profondément enracinée dans la foi et la dévotion musulmanes. Elle fait partie intégrante de l’événement capital de leur histoire: le ministère de Mahomet, messager d’Allah et sceau de la prophétie. Mais ce fait aussi a des implications politiques. Car l’Islam, sur la foi même de ses propres dogmes, n’a jamais prétendu faire une distinction, analogue à celle de la conception chrétienne, entre le religieux et le séculier. Les revendications politiques de l’Islam à Jérusalem n’ont jamais la tonalité déplaisante d’hypocrisie de certaines revendications chrétiennes sur la ville sainte. Il est vrai que, pour l’Islam, Jérusalem n’est pas une ville sainte au sens juif de ce terme; ce qui est en cause c’est un lieu saint situé à Jérusalem. Mais le fait même que le noble Haram « dont nous avons béni les alentours », s’y trouve, crée presque naturellement une présomption de son appartenance au Dar-el-lslam. La nature de ce droit présumé devrait peut-être être examinée à la lumière de la profession de foi laïque affichée par le nationalisme arabe moderne et revendiqué à la fois par les Arabes musulmans, anti-musulmans et révolutionnaires, et par les Arabes chrétiens. Il se peut que la revendication ait perdu beaucoup de sa véritable dimension religieuse; mais le rappel de la sainteté de Jérusalem est encore assez puissant pour susciter l’enthousiasme et raviver les passions.

4. Qualifier une chose de « juive » était au moyen-âge l’une des méthodes les plus pratiques pour jeter sur elle le discrédit; cf. l’usage des écrivains chrétiens d’obédience orthodoxe de dénoncer les théories millénaristes comme étant une « judaïsation » condamnable.

|

Ethik, moralisches Verhalten, Religion: Therologen und die Seele von Maschinen

(in: Focus, 51, 1999Focus, S.98-108)