La Françafrique ou l'oppression coloniale et post-coloniale de l'Afrique par la France

PLAN

La Françafrique

1 Généralités

2 L’Afrique subsaharienne

3 Le génocide rwandais fomenté par la France

4 Les pays du Maghreb

1 La Françafrique: généralités

la Françafrique... (néo-)colonialisme

» rançois-Xavier Verschave, La Françafrique, Le plus long scandale de la République, éd. Stock, 1999 (extraits)

(p.11) Au début des années quatre-vingt-dix, un capitaine français séjournant aux Comores où il avait été, à l’origine, détaché au titre de la coopération militaire, fut effaré par les trucages électoraux. Des Français étaient au coeur de la manipulation qui avait permis l’élection du président Djohar. Le capitaine rédigea un rapport. Il le remit à Jean-Michel Belorgey, qui présidait alors la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l’ Assemblée nationale et, surtout, l’intergroupe des parlementaires membres de la Ligue des droits de l’homme. Le député avait quelques entrées à l’Élysée. Il y transmit le rapport, en ajoutant le compte rendu de son entretien avec l’ officier. Quelques semaines plus tard, la famille du capitaine apprenait son assassinat dans des conditions particulièrement sauvages, qu’il est impossible de décrire ici sans ajouter à l’horreur du crime. Elle n’ a jamais pu obtenir le rapport d’ autopsie, ni bien sûr de suite judiciaire, que ce soit aux Comores ou en France.

Ce capitaine est mort d’ avoir Cru en la démocratie. Il a rejoint celles et ceux qui ont appris, parfois dans leur chair, le prix du plus long scandale de la République.

/RWANDA/

(p.16) En 1990, le régime du général Habyarimana est déjà mal en point. Une famine sévit. Le clan de l’épouse du président, Agathe, accapare les richesses du pays. Aux revendications tutsies s’ajoute l’opposition des Rwandais du Sud, exaspérés par ce clan familial, l’akazu, issu du Nord-Ouest. Le 1er octobre, le FPR engage la lute armée. Le pouvoir rwandais joue son va-tout : la carte ethnique. Il lance la lutte finale des Hutus, « peuple majoritaire » authentique, contre ces étrangers » de Tutsis, ces « envahisseurs » qui, selon la (p.17) légende, auraient remonté le cours du Nil en des temps immémoriaux (1). Le slogan « Hutu Power !» cristallise le racisme.

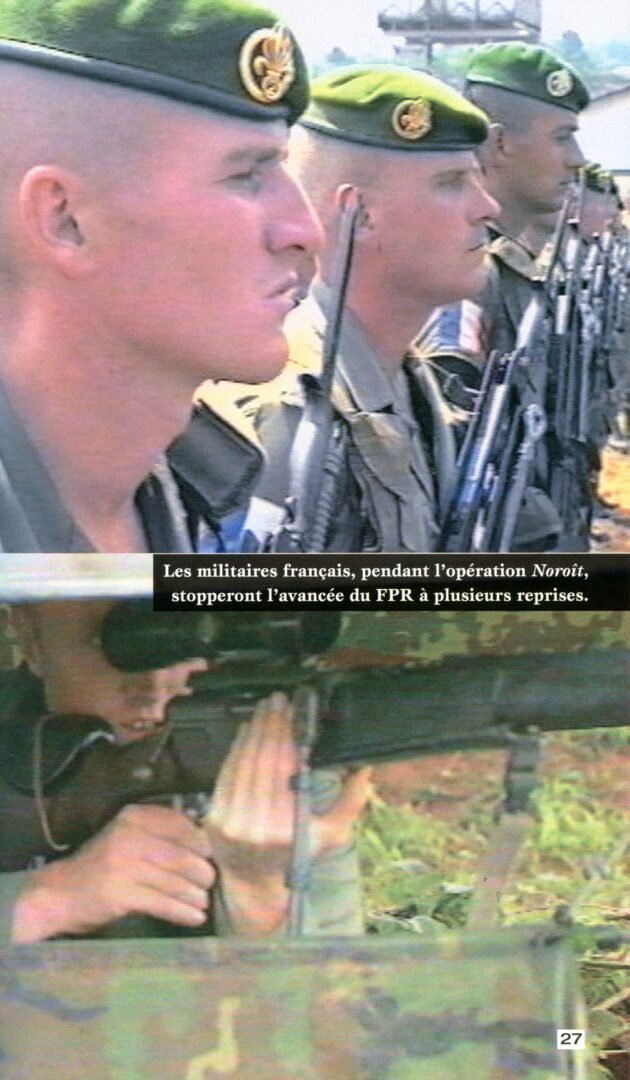

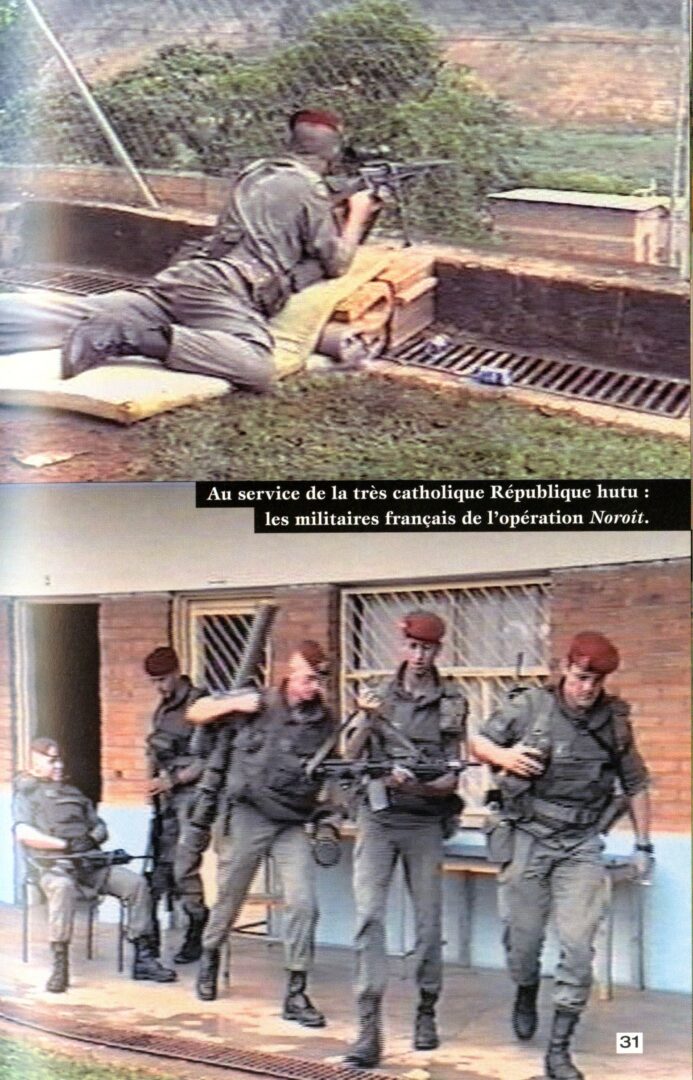

À cette époque, François Mitterrand est secondé à la « cellule africaine » de l’Élysée par son fils Jean-Christophe. L’un et l’autre ont noué d’étroites relations avec la famille Habyarimana (le père, Juvénal, et le fils Jean-Pierre). Dès le 2 octobre 1990, le père Habyarimana téléphone au fils Mitterrand pour appeler la France à la rescousse. L’Élysée décide immédiatement d’ envoyer plusieurs centaines de parachutistes au Rwanda : ils sont rapidement six cents, parfois plus d’un millier – sans compter les instructeurs militaires, un état-major de substitution, et une profusion d’ agents secrets.

Les régiments français d’intervention « outre-mer » (Légion et Infanterie de marine) sont passés sans transition des guerres d’Indochine et d’ Algérie au maintien de l’ ordre post-colonial. Leur histoire est parsemée d’ épisodes guerriers presque inconnus (3): après 1962, seule émerge la superproduction La Légion saute sur Kolwezi (4). En Algérie, l’ armée

(1. Dominique Franche, dans Généalogie d’un génocide (Mille et Une Nuits, 1997), a démonté la construction du mythe racial, à laquelle contribua voici un siècle la raciologie européenne, française et allemande. Il a montré que les premiers pères blancs évangélisateurs du Rwanda avaient été formés par des manuels d’histoire qui faisaient une interprétation raciale de la Révolution française : la revanche du peuple gaulois contre les nobles, descendants des Francs, des » envahisseurs » renvoyés au-delà du Rhin, à Coblence… Cf. aussi Claudine Vidal, Sociologie des passions, Karthala, Paris, 1991.

- Sur les motivations de cette décision, cf. François-Xavier Verschave, Complicité de génocide ? Lapolitique de la France au Rwanda, La Découverte, 1994, p. 10-19.

- Depuis les indépendances africaines, l’armée française a effectué une vingtaine d’interventions d’envergure au sud du Sahara (cf. Observatoire permanent de la Coopération française, Rapport 1995, Desclée de Brouwer, 1995, p. 123-124) – sans compter les interventions clandestines.

- Sorti en 1981, le film s’inspire (très librement) de l’intervention des parachutistes français, en 1978, sur la ville minière zaïroise de Kolwezi (Katanga-Shaba), conquise par une rébellion » katangaise » venue de l’ Angola. On imputa aux rebelles un massacre d’Européens. Ceux-ci ont été en réalité assassinés par les troupes de Mobutu, qui voulait hâter la décision, par le président Giscard d’Estaing, d’une intervention française salvatrice. Cf. France-Zaïre-Congo, 1960-1997 Échec aux mercenaires, Agir ici et Survie/L’Harmattan, 1997, p. 30-38.)

(p.18) française défendait « la France » contre « la guérilla subversive ». Depuis, la Ve République demande à l’armée de défendre » les intérêts français » et nos alliés contre une « guérilla subversive » à l’ échelle continentale – entretenue bien sûr par « les ennemis de la France « , États-Unis en tête. Au Rwanda, les militaires français adoptent naturellement les préjugés en noir et blanc des soldats et officiers auprès desquels ils combattent. Ils diabolisent l’ennemi . Ils inventent le terme de « Khmers noirs » pour désigner les rebelles du FPR.

Jean Carbonare a soixante-six ans, l’allure modeste et les cheveux blancs. Il revient du Rwanda, où il a participé à une Commission internationale d’ enquête . Celle-ci a exhumé des charniers et constaté de nombreux massacres de Tutsis – hommes, femmes et enfants. Son rapport dénonce les tueries systématiques organisées par la mouvance présidentielle, voire par l’ entourage du général Habyarimana. Un bref reportage précède l’interview de Jean Carbonare sur le plateau de France 2. Il montre la Commission d’enquête au travail, les charniers, le regard narquois de certains villageois, l’air « étonné » d’un bourgmestre devant la fosse commune mise au jour dans son propre jardin, les parachutistes français qui, sur les routes du pays, « assurent un semblant de calme ».

L’interview commence.

(1. « Les militaires, reconnaît-on en haut lieu, ont fait du Rwanda une affaire personnelle. » Citation d’un haut responsable – anonyme – par Patrick de Saint-Exupéry dans son enquête La France lâchée par l’Afrique (Le Figaro du 2210611994).

Le 22 juin 1994, escortant deux émissaires du FPR au ministère de la Défense, Gérard Prunier y croise de ces officiers » faucons « . » Il fallut la présence d’un officier supérieur pour éviter une confrontation physique » (Rwanda : le génocide, Dagorno, 1997, p.344).

- La Commission internationale sur les violations des droits de l’homme au Rwanda a séjourné au Rwanda du 7 au 21 janvier 1993. Elle était composée de quatre organisations humanitaires : la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH), Africa Watch (département de Human Rights Watch), le Centre international des droits de la personne et du développement, et l’Union interafricaine des droits de l’homme. Elle a établi un rapport de 124 pages (mars 1993).)

(p.19) Bruno Masure : « […] On vient de voir des images tout à fait effrayantes, et vous avez d’autres témoignages à donner sur ces violations des droits de l’homme assez terribles ».

Jean Carbonare : « Oui. Ce qui nous a beaucoup frappés au Rwanda, c’est à la fois l’ampleur de ces violations, la systématisation, l’organisation même de ces massacres.

On a parlé d’affrontements ethniques, mais en réalité il s’agit de beaucoup plus […] : c’est une politique organisée que nous avons pu vérifier […]. On sent que, derrière tout ça, il y a un mécanisme qui se met en route. On a parlé de purification ethnique, de génocide, de crimes contre l’humanité dans le rapport que notre Commission a établi, et nous insistons beaucoup sur ces mots ».

Bruno Masure : « Alors, ce que vous dites, c’est qu’à la différence de ce qui se passe actuellement dans l’ex-Yougoslavie où on est un peu, malheureusement, spectateurs, là nous pouvons avoir un rôle beaucoup plus actif nous pouvons agir sur l’événement ? «

Jean Carbonare : « Oui. Deux choses m’ont frappé. D’abord, l’implication du pouvoir [rwandais]. […] Tous les membres de la mission sont convaincus qu’il y a une responsabilité très grande, jusqu’à un niveau élevé dans le pouvoir. Notre pays, qui supporte militairement et financièrement ce système, a aussi une responsabilité. »

Après avoir cité le cas d’une femme qui a perdu ses quatre fils, il poursuit : «Les femmes de la minorité tutsie voient leurs maris, leurs frères, leurs pères tués. Elles sont ensuite comme des bêtes, abandonnées, violées, maltraitées. […] J’insiste beaucoup, nous sommes (p.20) responsables. Vous aussi, monsieur Masure, vous pouvez faire quelque chose, vous devez faire quelque chose… «

Jean Carbonare est très calme, sa voix est douce, mais elle se tord soudain en un sanglot – comme si, quatorze mois à l’avance, il pressentait ce qui allait advenir du Rwanda. Sur le plateau, l’ équipe du journal télévisé est saisie par cette charge d’ émotion tout à fait inhabituelle. L’interruption est très brève. Ce n’est pas un épanchement. Jean Carbonare se reprend et achève sa phrase :

« … pour que cette situation change, parce qu’on peut la changer si on veut. On a trouvé des femmes terrées au fond de la forêt depuis des semaines avec leurs enfants ». Il poursuit, mais on entend les larmes remonter à fleur de voix. « On peut faire quelque chose pour elles. Notre gouvernement, en pesant sur les autorités de ce pays, qu’il assiste militairement et financièrement, peut très rapidement… En Yougoslavie, en Somalie, c’est un peu différent, c’est une situation qui nous échappe. Mais là on peut faire beaucoup. Nous-mêmes, et en entraînant aussi nos partenaires de la Communauté européenne et du monde occidental « .

Cette prophétie en direct n’aura pas de suite. Jean Carbonare croyait encore qu’il était possible de convaincre l’exécutif français de changer de politique au Rwanda. Il n’a pas tout dit ce soir-là. Peut-être aurait-il dû déclarer tout cru devant les millions de téléspectateurs de la chaîne publique ce qu’il confiera en août 1994 au Nouvel Observateur (après le génocide) :

« J’ai eu deux grands chocs dans ma vie. Le premier, lorsque j’ai découvert qu’en Algérie on avait institutionnalisé la torture. Le deuxième, en janvier 1993, quand (p.21) j’ai vu des instructeurs français dans le camp militaire de Bigogwe, situé entre Gisenyi et Ruhengeri. C’est là qu’on amenait des civils par camions entiers. Ils étaient torturés et tués, puis enterrés dans une fosse commune que nous avons identifiée près du cimetière de Gisenyi ».

Peut-être aussi la divulgation de cette découverte « scandaleuse », qu’il réservait en 1993 à ses interlocuteurs officiels, n’aurait-elle rien changé. Il eût fallu que l’opinion publique se montrât concernée… « On peut faire quelque chose, […/ beaucoup », avait supplié Jean Carbonare devant des millions de témoins. Mais le « on » téléspectateur, attablé ou affalé dans un fauteuil, pouvait-il, comme on l’y invitait, se sentir « responsable » ? Était-il prêt à comprendre que son pays allait se rendre complice d’un génocide ? Qu’il suffirait peut-être de quelques milliers de courriers indignés, relayés par la presse, pour enrayer cet engrenage ? . L’Élysée était affaibli, et on était à quelques semaines des élections législatives…

Avec ses amis de l’ association Survie et l’ appui de Jean Lacouture, Jean Carbonare va mener durant le premier semestre 1993 un intense travail de couloir, jusqu’à l’Élysée, pour aviser les pouvoirs publics de ce qui se fomente dans ces marches de la francophonie. Le « Monsieur Afrique » du président Mitterrand, Bruno Delaye, est rencontré à plusieurs reprises. Jean Carbonare lui apporte un document vidéo de six heures, comportant des accusations et un témoignage² accablants à l’encontre de l » ami Habyarimana » : Bruno Delaye ne voudra pas le visionner.

(1. Le Nouvel Observateur du 04/08/94.

- Ce témoignage d’un ancien responsable des « escadrons de la mort », Janvier Afrika, ne sortira dans la presse qu’à la fin du génocide (Stephen Smith, » Rwanda : un ancien des escadrons de la mort accuse », in Libération du 21/06/1994 et Mark Huband, in The Weekly Mail and Guardian, repris par Courrier international du 30/06/1994.)

(p.23) La complicité française dans le génocide de 1994 ne fait pas de doute, hors de l’Hexagone. En France, plusieurs années après, on persiste à l’éluder. Concédons au ministre de la Coopération Charles Josselin « que ce ne sont pas les Français qui tenaient les machettes » 1. Cela n’exonère pas certains décideurs français de leurs responsabilités 2. Que Leguay ou Bousquet n’aient pas fermé eux-mêmes la porte des chambres à gaz ne suffit pas tout à fait à les innocenter.

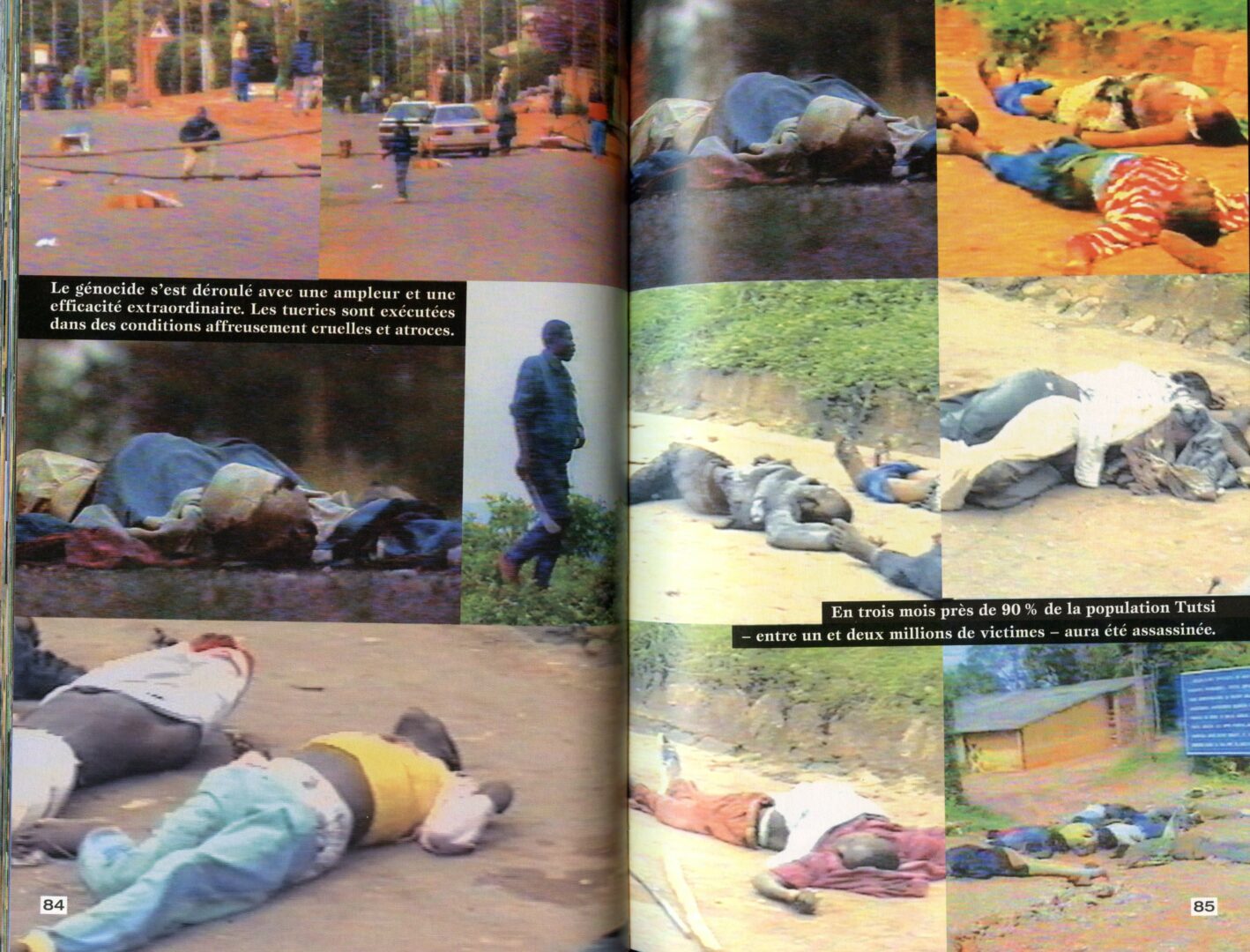

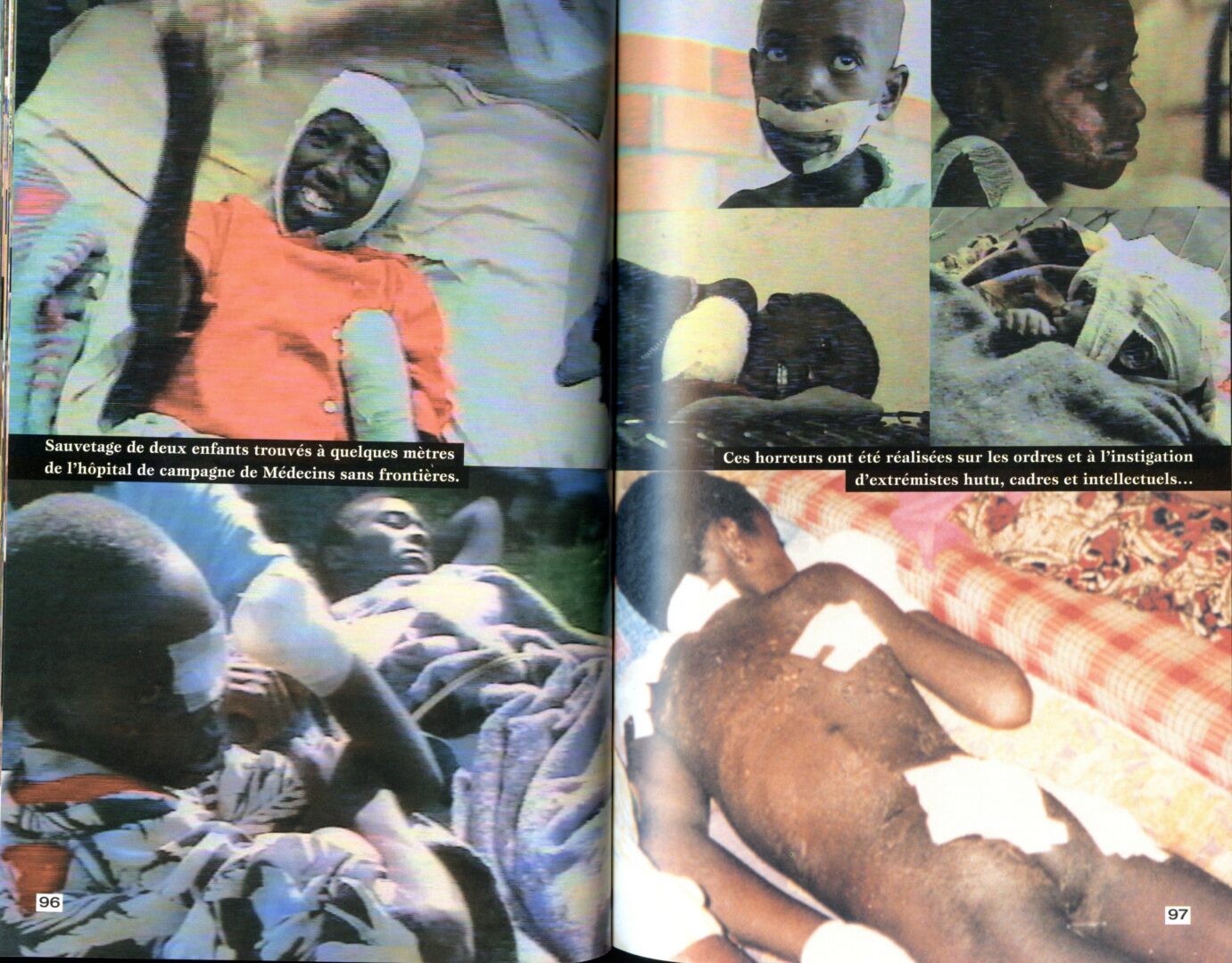

Certes, dans la région, la violence et le malheur ne se sont pas arrêtés avec la fin du génocide d’avril-mai 1994 – un événement qui ne pouvait qu’exacerber les passions. Huit cent mille tués en un peu plus de sept semaines (un taux d’élimination quotidienne cinq fois plus élevé qu’à Auschwitz), cela signifie autant de dégâts qu’un tapis de bombes atomiques. S’ ajoutent aux morts les millions de blessés et mutilés, physiques et psychiques. Mais cela s’est passé en l’ absence quasi totale des caméras de télévision, mobilisées (p.24) par le scrutin qui, en Afrique du Sud, signifiait la fin de l’ apartheid. Ce génocide reste inouï, au sens littéral. Ses rares images ont été aussitôt effacées par la couverture médiatique sans précédent de l’épidémie de choléra à Goma, en juillet 1994 : cette fois, l’armée française omniprésente offrait aux journalistes du monde entier une logistique impeccable, et les compliments de son service de communication. Plus tard, la tragédie des réfugiés hutus massacrés, épuisés ou affamés lors de la guerre du Zaïre (1996-1997) l a achevé de brouiller les discours.

(p.25) La complicité dans l’horreur est le premier blocage. Les responsables français ont adhéré sans recul ni remords aux slogans ethnistes du génocide rwandais : le pouvoir absolu du « peuple majoritaire « , son droit illimité de « légitime défense » contre une « ethnie » minoritaire dont une composante, exilée en Ouganda, a poussé la félonie jusqu’à parler anglais! Le (p.26) catalogue des connivences avec les responsables du génocide est si épais – j’en donnerai un bref aperçu – qu’il marque notre pays au fer rouge d’une complicité imprescriptible. Il n’est pas très agréable de raviver la plaie.

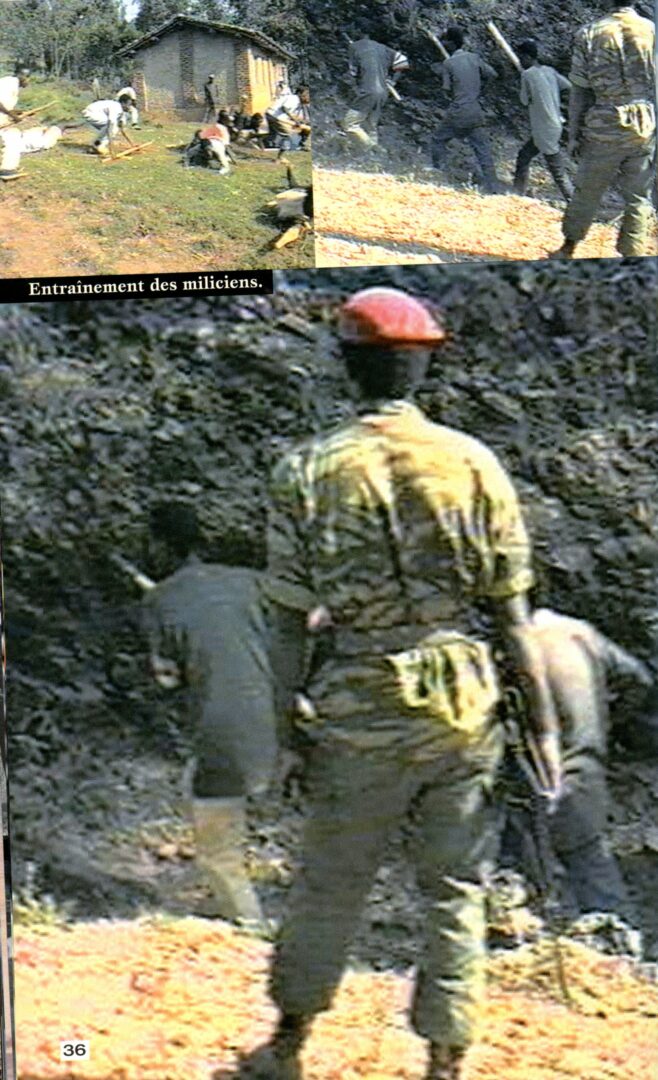

(p.28) Le 7 avril 1994, les extrémistes du Hutu Power prennent le pouvoir à Kigali, avec l’appui de la garde présidentielle, des milices, de la gendarmerie, formée par des Français, et d’une partie des Forces armées rwandaises (FAR). Le noyau dur de l’organisation du génocide est un groupe d’officiers, dirigé par le colonel Théoneste Bagosora .. Le 12 avril, le général Augustin Bizimungu, un extrémiste, évince le chef d’ état-major modéré Marcel Gatsinzi. Dès lors, depuis le sommet de la hiérarchie, l’ armée s’ implique dans le génocide : elle couvre les massacres, et vient en appoint des milices lorsqu’elles sont « débordées ». Le 19 mai 1994, six semaines après le début du génocide, Philippe Jehanne, membre du cabinet du ministre de la Coopération Michel Roussin, avoue à un visiteur : « Nous livrons des munitions aux FAR en passant par Goma. Mais bien sûr nous le démentirons si vous le citez dans la presse. «

(L’expansion considérable de tous ces corps armés depuis le début de la guerre contre le FPR – de 5 000 à plus de 100 000 hommes au total, milices comprises – a été entièrement supervisée par la France (stratégie, encadrement, instruction, équipement). Cf. Patrick de Saint-Exupéry, articles cités.)

(p.29) Dix jours plus tôt, le général Jean-Pierre Huchon, qui commande alors depuis un an la coopération militaire franco-africaine, a reçu dans son bureau parisien l’un des principaux responsables des FAR, le lieutenant-colonel Ephrem Rwabalinda. Dans son compte rendu, celui-ci résume ainsi les «Avis et considérations du général Huchon » .

« a. Il faut sans tarder fournir toutes les preuves prouvant la légitimité de la guerre que mène le Rwanda de façon à retourner l’ opinion internationale en faveur du Rwanda et pouvoir reprendre la coopération bilatérale. Entretemps, la maison militaire de coopération prépare les actions de secours à mener à notre faveur.

« Le téléphone sécurisé permettant au Général Bizimungu et au Général Huchon de converser sans être écouté (cryptophonie) par une tierce personne a été acheminé sur Kigali.

Dix-sept petits postes A sept fréquences chacun ont été également envoyés pour faciliter les communications entre les unités de la ville de Kigali.

« Ils sont en attente d’embarquement à Ostende. Il urge de s’aménager une zone sous contrôle des FAR où les opérations d’atterrissage peuvent se faire en toute sécurité. La piste de Kamembe a été reconnue convenable aux opérations à condition de boucher les trous éventuels et d’écarter les espions qui circulent aux alentours de cet aéroport.

« b. Ne pas sous-estimer l’adversaire qui aujourd’hui dispose de grands moyens. Tenir compte de ses alliés puissants.

« c. Placer le contexte de cette guerre dans le temps. La guerre sera longue.

(p.30) « d. Lors des entretiens suivants au cours desquels j’ai insisté sur les actions immédiates et à moyen terme, attendues de la France, le général Huchon m’a clairement fait comprendre que les militaires français ont les mains et les pieds liés pour faire une intervention quelconque en notre faveur à cause de l’opinion des médias que seul le FPR semble piloter. Si rien n’est fait pour retourner l’image du pays à l’ extérieur, les responsables militaires et politiques du Rwanda seront tenus responsables des massacres commis au Rwanda.

« Il est revenu sur ce point plusieurs fois. Le gouvernement français, a-t-il conclu, n’acceptera pas d’ être accusé de soutenir les gens que l’opinion internationale condamne et qui ne se défendent pas. Le combat des médias constitue une urgence. Il conditionne d’autres opérations ultérieures /…/.»

Le général Huchon, à l’état-major de l’Élysée, puis au ministère de la Coopération, dirigea avec le général Christian Quesnot l’engagement militaire de la France au Rwanda. Même s’il est considéré comme l’un des partisans les plus engagés de la guerre contre le FPR (1990-1993), il est probable qu’il n’imaginait pas l’horreur du génocide. Quand celui-ci advient, suivi jour par jour par les services de renseignement français, il aurait pu avoir une réaction de recul horrifié devant le crime inouï de ses « alliés » et « frères d’armes ». Non. Il préfère s’inquiéter de leur mauvaise presse. Les gros titres sur les massacres interdisent aux Français d’aider trop ouvertement le camp du génocide à gagnerla guerre. Ils ne les empêchent pas de pourvoir abondamment, par des canaux clandestins, à son approvisionnement en armes et munitions .

(p.31) Car, sur fond de négation du génocide, « la guerre sera longue ». Ce propos prêté au général Huchon fait frémir. Dès juillet 1994, lorsque le service d’information des armées, le Sirpa, aura gagné avec l’opération Turquoise la bataille des médias, l’armée française pourra favoriser le repli de tout l’ appareil du Hutu Power. Elle collaborera avec Clément Kayishema, le préfet-boucher de Kibuye, sous l’administration duquel le génocide fit plus de 100 000 victimes. Elle transportera dans ses hélicoptères le « cerveau » présumé du génocide, le colonel Bagosora, et le chef des milices Interahamwe, Jean-Baptiste Gatete . Etc.

L’opération Turquoise fut ainsi un formidable trompe-l’oeil. L’alibi humanitaire ne trompait que les caméras complaisantes. Le corps expéditionnaire français était équipé de véhicules blindés, pour le combat. Il s’avéra souvent incapable de transporter et sauver les survivants Tutsis qu’il découvrait : drôle d’ opération humanitaire! Les organisateurs du génocide préparèrent un accueil triomphal aux troupes françaises. Leur station de radio, RTLM (« radio-machette »), avait même pensé aux détails. Plusieurs jours avant l’arrivée des Français, elle diffusait des messages du genre : « Vous, les filles hutu, lavez-vous et mettez une belle robe pour accueillir nos alliés français. Toutes les filles tutsi sont mortes, vous avez vos chances . »

L’état-major n’était pas seul à favoriser l’accomplissement du génocide. L’Élysée cautionnait l’engagement des militaires. Il organisait aussi le soutien diplomatique (aux Nations unies notamment) du « gouvernement provisoire » mis en place par le Hutu Power. Au cours de la troisième semaine d’avril, il parvint avec Mobutu à torpiller une réunion des pays de la région, en Tanzanie, pour réagir au (p.32) drame rwandais. Le 9 mai (le jour même où le général Huchon recevait l’émissaire des FAR), Bruno Delaye, le Monsieur Afrique de l’Élysée, confiait . « Nous ne voulons en aucun cas de ces rencontres en Tanzanie. La prochaine doit avoir lieu à Kinshasa [au Zaïre]. Nous ne pouvons laisser les pays anglophones [de l’Est africain] décider du futur d’un pays francophone. Nous voulons que Mobutu revienne au premier plan, il est incontournable, et nous allons y parvenir avec cette histoire du Rwanda 1. » Le génocide comme marchepied de la grande géopolitique française !. Une réaction rapide des États de la région aurait pu éviter des centaines de milliers de morts. Mais ces suppliciés ne comptaient pas face au «futur francophone du Rwanda. « Peut-on sérieusement imaginer, s’insurge la journaliste belge Colette Braeckman, que la défense de la francophonie puisse coïncider avec la protection d’un régime digne des nazis ? »

Le 27 avril, au milieu du génocide, Jean-Bosco Barayagziwa, leader du parti extrémiste CDR – aiguillon du basculement d’une part importante des élites rwandaises dans l’idéologie raciste du Hutu Power -, était reçu officiellement à l’Élysée, à Matignon et au Quai d’ Orsay, par François Mitterrand, Édouard Balladur et Alain Juppé . Pourquoi s’ en offusquer ? « Dans ces pays-là, un génocide, c’est pas trop important », confiera le Président à des proches, durant l’été 1994 .

Un an plus tard, le ministre de la Justice belge a rédigé une lettre « indignée » à son collègue français Jacques Toubon à propos des fréquents séjours en France du colonel Bagosora , – accusé d’ être, en quelque sorte, le Hitler du (p.33) génocide rwandais. En 1997,1′ avocat Éric Gillet, coordonnateur pour le Rwanda et le Burundi à la Fédération internationale des Droits de l’homme, constatait que, pour les coupables présumés du génocide, « le havre le plus sûr reste la France. Une personne arrêtée peut être libérée sous les prétextes juridiques les plus invraisemblables ». Quant aux responsables du génocide, comme le général Augustin Bizimungu, ils viennent « pour consultation ». Leurs troupes demeurent si utiles aux grandes manoeuvres franco-africaines ! Durant l’ été 1997, elles ont aidé le général Denis Sassou Nguesso, un grand ami de Jacques Chirac, à reconquérir le Congo et son pétrole …

Au bout de cette logique, on trouve une réunion interministérielle, mi-juillet 1996, à l’hôtel Matignon. Il s’ agit de décider la position de la France sur la création d’une Cour criminelle internationale (CCI) permanente, capable de juger les crimes de génocide et contre l’humanité. C’ est le grand enjeu juridique de cette fin de siècle, le premier pas vers un minimum de prévention des forfaits les plus abominables. Certes, la pénalisation ne suffit pas (on l’ a vu au Cambodge, en Bosnie et au Rwanda), mais au moins elle désigne le mal. Dans son livre L’État criminel , Yves Ternon a raconté ce qui s’ est réellement passé à Genève en 1948, lors de la discussion des conventions sur la prévention et la répression des crimes de génocide et des crimes contre l’humanité : les États ont demandé à leurs représentants de trouver les discrètes dispositions qui rendraient ces conventions inapplicables.

Saisies à propos de crimes commis au Rwanda et en Bosnie, (p.34) les juridictions françaises ont, à plusieurs reprises, confirmé cette inapplicabilité …

Ces failles tragiques avaient conduit les esprits lucides à mener campagne pour la création d’une CCI. Jusqu’à l’été 1996, la France ne s’opposait pas vraiment à cette avancée institutionnelle. Certains la stimulaient : Louis Joinet, Robert Badinter, quelques diplomates. Mais, à la réunion de Matignon, le ministère de la Défense a fait valoir qu’une telle institution pourrait mettre en cause des officiers français pour leur rôle au Rwanda . L’ armée a imposé un revirement 3, qui s’est confirmé en août : à l’ONU,la France a pris la tête de l’ obstruction à la CCI, aux côtés de pays comme l’Irak, l’Iran, la Libye, la Birmanie…, au grand scandale de ses partenaires de l’Union européenne*. Ainsi, la « marge de manœuvre » passée et future de certains galonnés en Afrique, couverts par

(* Cf. Afsané Bassir Pour,À l’ONU,la Frances’oppose a la création d’une Cour criminelle internationale, in Le Monde du 06/09/1996; Michel Forst, Du « Jamais plus » au,.. « Encore un peu », in La Chronique d’Amnesty d’octobre 1996. Les délégués français demandaient par exemple de subordonner la saisine de la CCI à l’accord de l’État dont ressort le coupable présumé, de celui oont ressort la victime, de celui où s’est passé le crime, et du Conseil de sécurité de l’ONU. On ne pourraitjuger que les régimes vaincus et dépourvus de tout parrain parmi les membres permanents du Conseil de sécurité.)

(p.35) leurs mentors politiques, privera nos enfants d’une protection minimale contre le retour de l’abomination. Au même moment, Jacques Chirac, entouré de lycéens, allait à Auschwitz célébrer « le devoir de mémoire qui s’impose au monde. Et l’espérance que jamais, plus jamais, nulle part, ne s’accomplisse une telle horreur ». Prenons-le au mot, et allumons la lumière…

(p.61) Si s’ approche une échéance électorale française, il n’ est plus guère besoin pour le partenaire africain de tirer la sonnette : Paris devancera ses appels. On a pu constater une forte augmentation des aides hors projets dans l’année précédant de telles échéances. Les remontées de cash irriguent tous les partis dits « de gouvernement». Le mécanisme ne concerne pas que les dictatures affichées. Les démocraties de façade, verrouillées par la fraude électorale, ne sont pas en reste. Un haut fonctionnaire du Trésor français, situé à un poste-clef, me citait le Sénégal comme l’ exemple caricatural de l’engloutissement des flux d’aide financière – avec un degré rare de sophistication, et toutes les bénédictions présidentielles requises *.

(* Les présidents sénégalais et français suivaient de près (mais n’interrompaient pas, donc agréaient) le manège des » valises à billets » . « Rattaché à la présidence [sénégalaise], un cadre de la Banque de France informait non seulement Abdou Diouf mais le Trésorfrançais et même la cellule africaine de l’Élysée desprincipaux « porteurs de valises » bourrées de CFA, qui étaient souvent dans l’orbite de l’establishment politico-économique » (Antoine Glaser et Stephen Smith, Les « Nouveaux Blancs » aux commandes de l’Afrique, in Libération du 01/02/1994).)

(p.64) Même le Gabon, ce richissime protectorat pétrolier d’un million d’habitants (dont une moitié de travailleurs étrangers), bénéficie d’une importante « aide au développement » française. Certes, une grande partie de la population vit dans une grande pauvreté, sans par exemple d’accès aux soins ou à l’éducation. Mais c’est parce que le président Omar Bongo, (p.65) après s’ être considérablement servi lui-même, arrose tous azimuts ses nombreux amis de la politique ou des affaires, africains et français. Ces derniers se bousculent à l’hôtel Grillon, lors des fréquents séjours parisiens du munificent Omar. Moyennant quoi, le Gabon était en 1994, par habitant, le premier bénéficiaire de l’ APD française – sept fois plus que le Niger, dix fois plus que le Burkina !

On ne peut, après cela, qu’ accorder quelque crédit à la boutade de José Artur . « L’aide au développement consiste à prendre l’argent des pauvres des pays riches pour le donner aux riches des pays pauvres ». Il conviendrait d’ ajouter . « … parce que ces riches des pays pauvres en rendent une bonne part aux riches despays riches, qui organisent l’opération ». Ni par pure bêtise, ni par excès de philanthropie. Comme le résument deux journalistes très informés, Antoine Glaser et Stephen Smith :

» Les flots d’argent qui se déversaient dans les sables d’une Afrique nominalement indépendante, loin d’ assécher l’ ancienne métropole, l’irriguaient, voire arrosaient du « beau monde ». Une bonne partie des quartiers chics de Paris vivaient alors sur le miracle des liquidités remontant, parfois souterrainement, aux sources. […] Pour les happy few, le taux de retour de l’aide au développement « tartinée » sur la rente, déjà bien onctueuse, du pétrole et des produits tropicaux, était mirifique. À la limite de l’écoeurement. «

(p.67) Il n’étonne personne que l’on construise un hôpital, un institut technologique ou une Cité de l’information dont le coût d’entretien excède le budget de la Santé, de l’Éducation ou de la Communication du pays, une université inaccessible aux étudiants, un central téléphonique sans réseau, etc. Il ne choque personne qu’avec l’argent de l’APD on offre un Mystère 20 au richissime Bongo, puis que l’on rénove luxueusement son DC 8 personnel, qu’on achète un autre Mystère 20 au président centrafricain Kolingba2 ou, pour quelque 100 millions de francs, un Falcon 50 au général Habyarimana (p.38) l’équivalent du budget annuel de la coopération civile franco-rwandaise (avant 1994). Avec le retard qui facilite la prescription des détournements, ressortent des listes d’éléphants blancs. Antoine Glaser et Stephen Smith racontent ainsi l’université Bouygues à Yamoussoukro, la cimenterie de l’ Ouest africain à Lomé, la raffinerie du Togo, le projet d’usine de pâte à papier au Congo, celui des six complexes sucriers ivoiriens (on s’ est rarement autant « sucré »), la shopping-list gabonaise , à laquelle a aussi contribué le Conseil général des Hauts-de-Seine, à l’initiative de son président Charles Pasqua .

Depuis le bref retour de ce dernier au ministère de l’Intérieur (1993-1995), les armes et équipements des forces de sécurité intérieure peuvent bénéficier des crédits du Fonds d’aide et de coopération (FAC), comptés en APD. Au nom du renforcement de l’État de droit… Fréquemment d’ occasion, voire déclassées, ces « marchandises » sont le support de prodigieuses commissions. Et elles sont trop souvent utilisées à des exactions ou des tortures, par des régimes dédaigneux des droits de l’homme. En 1991, l’Union européenne a fixé un «code de bonne conduite » des clients potentiels : 50 des 76 pays acheteurs de matériels français n’y satisfont pas .

(p.69) Avant que les taux d’endettement de nombreux pays d’ Afrique ne deviennent aussi catastrophiques, les prêts bonifiés consentis au titre de l’APD bénéficiaient, comme en d’autres régions du tiers monde, de la garantie de la Coface, l’assurance du commerce extérieur. Cet organisme bénéficie lui-même, pour ses opérations avec les pays « à risques », de la garantie de l’État français. C’est donc le contribuable français qui, par dizaines de milliards, s’ajoutant à l’APD, a été convié à éponger les naufrages financiers de nombreux (p.70) grands contrats aidés : de 1981 à 1994, le déficit global de la Coface à la charge de l’État s’élève à plus de 100 milliards, et le coût budgétaire (intérêts inclus) à 172 milliards . Un autre Crédit Lyonnais!

Mais cela ne suffit pas. La plupart des pays « du champ » de la coopération française, ceux que notre pays a abondamment « aidés » depuis un tiers de siècle, sont désormais surendettés et comptent parmi les plus pauvres de la planète.

Les prêts qui leur sont consentis ne relèvent donc plus de la Coface. Il faut cependant traiter la dette, c’est-à-dire, selon que les cas sont plus ou moins désespérés, procéder à des annulations partielles ou à des rééchelonnements. Cela semble partir d’un bon sentiment, et répondre en partie à l’exigence « tiers-mondiste » d’une annulation du fardeau de la dette.

Mais il faut y regarder de plus près. Parmi les plus ardents défenseurs d’une remise globale de la dette, il y a tous ceux qui ont détourné les sommes prêtées (plus de 50 % en moyenne) et qui n’ont surtout pas envie d’un audit de l’utilisation des crédits. Plutôt que de répondre de l’endettement sur leurs fortunes personnelles, parfois gigantesques – celles des Houphouët-Boigny ou Mobutu ont approché ou atteint la dizaine de milliards de dollars -, ils préfèrent qu’on tourne la page. Une discrète amnistie, autorisant de nouvelles aventures…

L’hypocrisie s’installe aussi dans le calcul de l’ aide au développement . L’ ensemble des opérations de traitement de la dette sont comptées en APD! Mais c’est de l’ argent qui ne quitte pas Paris, et ne sert donc en rien au développement : simplement, Bercy règle chaque année aux créanciers, principalement la Caisse française de développement, les (p.71) échéances annulées. Il y en a au moins jusqu’en 2018, et pour plusieurs milliards de francs par an . l’APD est en quelque sorte hypothéquée pour vingt ans par ces remboursements programmés. Drôle de façon de remettre la dette : le coût de la remise est imputé fictivement au bénéficiaire, et on lui rappellera ce cadeau chaque année. Par ailleurs, ces opérations de réduction de la dette sont encore l’occasion de multiples dévoiements ou corruptions. Il y a toutes les spéculations, parfois très informées, sur la dépréciation de la dette : on rachète pour presque rien une créance sur un débiteur pas ou peu solvable, et tout d’un coup cette créance reprend de la valeur, directement ou indirectement, grâce à une opération de consolidation ou d’apurement décidée au Club de Paris ou au Club de Londres – les consortiums de créanciers publics ou privés. Ou bien une remise spécifique, ponctuelle, est accordée par Paris à un pays africain, à condition de servir au règlement immédiat d’un créancier français privé – un marchand d’avions ou d’armes, une banque, un exportateur agricole. On imagine que le bénéficiaire hexagonal d’une telle initiative n’a pas été pingre… Même chose pour les groupes français qui pourraient bénéficier d’un concept admirable : la transformation de la dette en participations dans les services publics africains privatisables (eau, électricité, téléphone, etc.).

L’État africain insolvable joue lui-même de son insolvabilité, qui n’est jamais totale, puisqu’on lui accorde régulièrement des bouffées d’ oxygène financier : il rembourse qui il veut, quand il veut, moyennant chaque fois un bakchich. On peut ainsi bâtir des fortunes sur la décrépitude d’un système, d’un État, d’un pays – le Zaïre, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, ou Madagascar, par exemple. Les entourages de l’Élysée ne sont pas forcément les moins initiés.

(p.72) On en viendrait à oublier que tout cela correspond à la malnutrition de millions d’enfants, à l’impossibilité d’ acheter des médicaments, à la ruine des hôpitaux et du système d’ éducation.

(p.74) Notre action au grand jour pourfaire parvenir à destination une partie des 40 milliards de l’ APD aura progressivement rencontré les réseaux et circuits qui, dans 1’ombre, dénaturent cette générosité collective des Français et maintiennent (p.75) les relations franco-africaines hors la loi. Jusque dans une confusion criminelle : la criminalité économique débouche sur le crime politique. Au printemps 1994, la complicité de la France avec le Hutu Power nous ancrera dans cette conviction : sans un minimum d’assainissement politique du terrain franco-africain, il n’est pas envisageable de refonder une coopération crédible.

(p.76) Le 7 avril 1994, nous apprenons l’attentat qui a abattu l’ avion du président rwandais Juvénal Habyarimana. Peu après nous arrivent les nouvelles des premiers massacres.

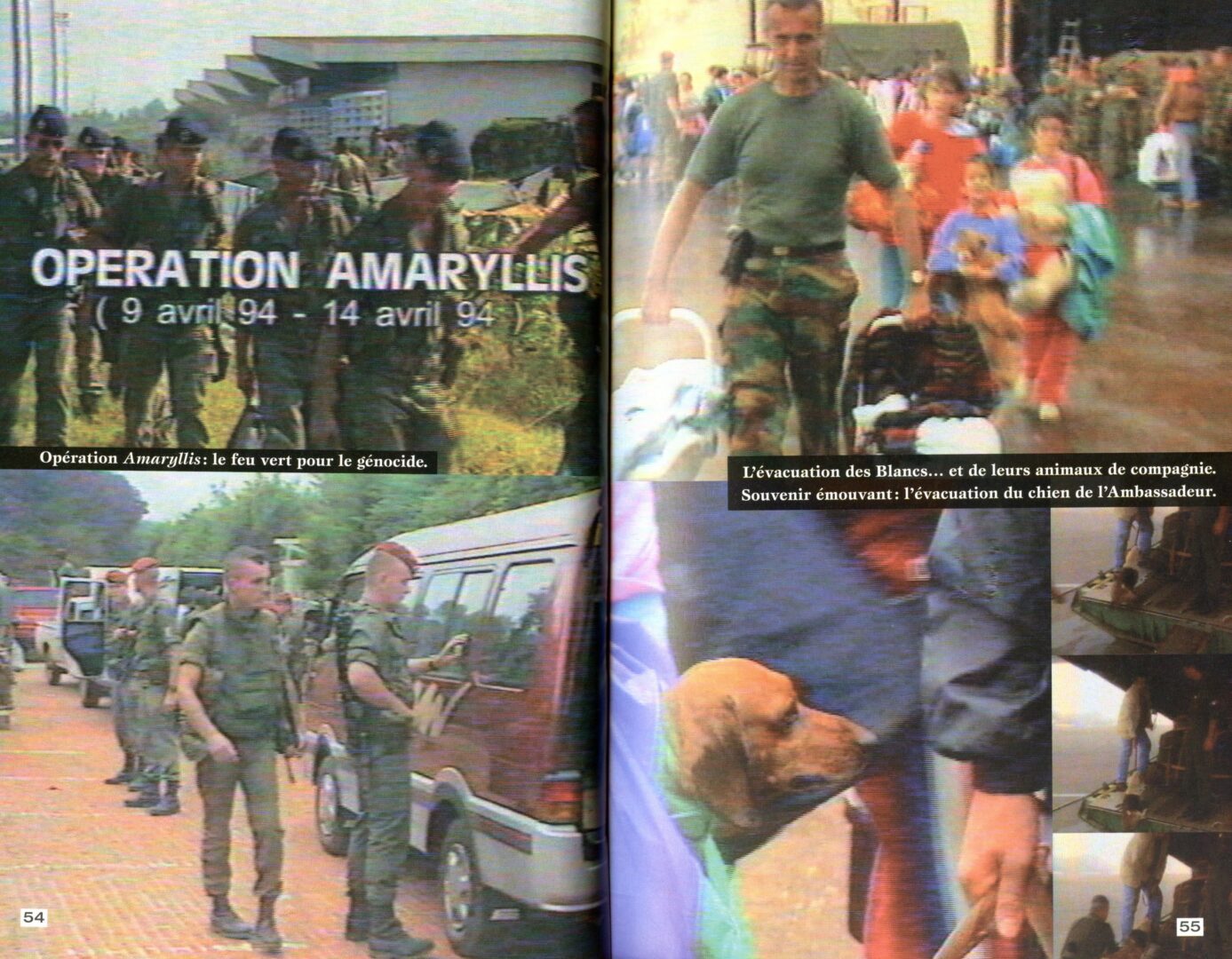

Nous sommes un moment stupéfaits par leur déchaînement, et par la réaction des autorités françaises : elles se contentent en apparence de sauver les Français ou autres Européens; elles exfiltrent à Paris une partie du clan Habyarimana et 34 Rwandais inconnus, sous couvert de l’évacuation d’un orphelinat. Certains reportages nous éclairent cependant, dans la presse écrite. Un génocide est en cours, exécuté par une armée et des milices équipées et entraînées par la France. Loin de se reprendre, celle-ci ne cessera, pendant et après ces massacres inouïs, d’apporter son soutien au camp du génocide.

(p.77) Il ne faut pas compter sur la télévision. Au départ, on l’a vu, ses moyens sont en Afrique du Sud pour filmer la fin de l’ apartheid. Une forte autocensure s’ exercera ensuite, et même une censure. La consigne : on ne montre que les réfugiés hutus, pas les massacres. L’Élysée est très vigilant. Comme on dit dans les rédactions, il ne faut pas tacher le futur mausolée de Mitterrand (envisagé alors près d’Alésia).

Comment arrêter les massacres ? Le 19 avril, nous lançons avec d’ autres ONG un comité Solidarités Rwanda-Grands Lacs. À partir de Montpellier, des chercheurs du CIRAD

(Coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) mobilisent toute la communauté scientifique. Nous proposons un appel aux parlementaires, demandant avec insistance une intervention de la communauté internationale; demandant aussi « que les injonctions les plus fermes puissent être adressées aux instances politiques et militaires rwandaises ». Les parlementaires sont peu nombreux à réagirl. Beaucoup de nos relations politiques sont hésitantes. Elles nous écoutent exposer la tragédie, opinent du chef, puis, lorsque nous nous apprêtons à repartir, avouent leur blocage mental : « Vous avez probablement raison… Mais on ne va quand même pas se laisser marcher sur les pieds par les Anglo-Saxons ! »

La France reste scotchée au Hutu Power. Nous continuons de participer à la mobilisation des ONG françaises, mais celle-ci est rapidement aimantée vers les urgences humanitaires, au détriment de l’urgence politique. Début juin, le mal est déjà presque entièrement accompli, le mal absolu.

Nous voulons réagir vivement à l’ attitude de la France. Nous lançons une campagne de cartes postales à destination du Président. Nous multiplions tracts et courriers, jusqu’à faire (p.78)

rendre l’âme à notre photocopieur. Je veux engager une grève de la faim contre la prolongation intolérable de cette politique franco-africaine – « le plus long scandale de la République « , vient d’écrire Jacques Julliard . C’est un choix personnel, mais je suis minoritaire à Survie sur cette façon de réagir. Après de difficiles débats, nous optons pour une marche quotidienne aux Invalides, chaque après-midi, jusqu’ au 14 juillet. Elle n’empêchera pas la nébuleuse opération Turquoise.

Un Observatoire permanent de la coopération française (OPCF) venait de se constituer au début de 1994, réunissant une quarantaine d’ experts, d’ africanistes et de responsables d’ONG. Il me demande de rédiger un rapport sur la politique de la France au Rwanda. J’y passe le milieu de l’ été, muni d’une documentation déjà abondante. Le rapport, qui a la taille d’un livre, est diffusé sous forme de polycopié. Le milieu africaniste me fait passer le message : « Ce rapport sauve l’honneur des africanistes. » J’ apprécie le compliment. Mais, n’étant pas des leurs, j’eusse préféré que, montant plus hardiment au créneau, les africanistes le sauvent eux-mêmes. La Découverte me propose de faire de ce rapport un ouvrage destiné au grand public. Retravaillé, il sort de l’imprimerie juste avant le Sommet franco-africain de Biarritz, début novembre 1994 : Complicité de génocide? La politique de la France au Rwanda. Le point d’interrogation est une prudence de l’ éditeur. Je le juge pour ma part superflu.

Il m’a fallu ajouter un chapitre au rapport initial. Car au long de cet été 1994, il s’ est avéré que les horreurs franco-rwandaises n’ avaient rien d’ accidentel. Loin de tirer les leçons du carnage rwandais, les brillants concepteurs de la politique franco-africaine ont, en toute hâte, revisité leur (p.79) discipline de prédilection : la « géopolitique ». S’inquiétant du « vide » causé par l’effondrement du clan Habyarimana, ils ont multiplié les sollicitations envers le maréchal zaïrois Mobutu, le priant de prendre le relais et « d’étendre son ombre protectrice et pacificatrice sur la région des Grands Lacs ». Celui qui ruinait consciencieusement le Zaïre depuis plusieurs décennies et l’enfonçait dans le chaos, celui qui autorisait le massacre des descendants de Kasaïens au Katanga et des rwandophones au Kivu, redevenait le meilleur champion du combat francophone contre le président ougandais Museveni, qualifié d’ «anglo-saxon ». Il fallait montrer à tous les régimes autoritaires africains protégés par des accords de défense avec la France que la garantie de cette dernière ne s’arrêtait pas à une bavure, fût-elle dantesque.

Simultanément, notre pays vendait aux intégristes soudanais, le même paquet de « services militaires » qu’à l’ancien régime rwandais, pour permettre à Khartoum de mieux extermin .. er la résistance sudiste… adossée à l’Ouganda. Et l’on ébauchait une alliance franco-zaïro-soudanaise contre le « diable » ougandais et ses « suppôts » rwandais ou sud-soudanais…

En juin 1994, vers la fin du génocide, le président de la République François Mitterrand, chef des armées, imposa le passage de l’opération Turquoise par le seul Zaïre. Mobutu redevenait incontournable. On pouvait louer son « rôle stabilisateur dans la région » et sa « fidélité francophone ». Tout cela en connivence avec Jacques Foccart, le revenant gaulliste. Et en parfaite intelligence avec Charles Pasqua. Derrière les oppositions de façade, ce dernier a une conception très mitterrandienne des relations franco-africaines; il y (p.80) ajoute un sens des réseaux à faire pâlir Foccart. Depuis sa réinstallation au ministère de l’Intérieur, il militait pour la réhabilitation de Mobutu.

Le maréchal mérite bien de Turquoise. Il laisse s’installer sur le territoire zaïrois une impressionnante logistique française, puis compose avec l’exode de plus d’un million de réfugiés, provoqué par son allié le Hutu Power. Celui-ci parvient à transférer au Zaïre 20 000 tonnes de café, et les stocke dans des magasins appartenant à la famille Mobutu : un pactole, estimé à cinquante millions de dollars . Peu importe que la Garde présidentielle et l’année zaïroises continuent leurs divagations anarchiques ou que Mobutu soutienne la perpétuation de l’effroyable guerre civile angolaise : il sera invité au sommet franco-africain de Biarritz.

Entre-temps, la logistique française a pu prendre ses marques et ses aises au Zaïre. Et l’on a préparé la prise en tenailles de l’ Ouganda et de ses alliés (le Front patriotique rwandais et la SPLA du Soudanais John Garang) entre le Zaïre et le Soudan. La réelle collaboration entre les services spéciaux de ces deux pays 4 coïncide avec l’ aboutissement d’un spectaculaire rapprochement franco-soudanais, piloté par Charles Pasqua .

Qu’un ministre de l’Intérieur ait pu mener, à l’ aide de ses réseaux personnels, sa propre politique africaine et arabe, (p.81) nous en disait long sur le démembrement de la politique franco-africaine. Et la révélation des tractations qui permirent la capture de Carlos achevait de nous ouvrir les yeux sur l’ avilissement de cette politique.

Jean-Charles Marchiani, l’homme à tout faire du réseau Pasqua, a ravivé les contacts avec son « conscrit » le colonel Jean-Claude Mantion. Durant treize ans, cet officier de la DGSE, ancien mentor du président centrafricain Kolingba, avait gouverné de fait le Centrafrique, plaque tournante des évolutions de l’ armée française sur le continent. Son activité et son influence rayonnaient jusqu’à la mer Rouge. Il accepte d’ apporter son savoir-faire aux intrigues pasquaïennes.

De Bangui, il avait déjà resserré les liens avec les « services » soudanais, via son ami de longue date El Fatih Irwa, haut conseiller pour la sécurité du régime de Khartoum. Celui-ci deviendra le pivot des contacts franco-soudanais. Les deux amis proposeront à leurs mandants, sur un plateau, un deal en or : un booster pour la popularité de Charles Pasqua, contre la résolution d’une série de « difficultés » du régime soudanais. L’affaire est scellée lors d’une rencontre secrète à Paris, fin juillet. Hassan el-Tourabi, « guide » d’une militaro-théocratie qui ne se cache pas d’ entraîner de nombreux groupes terroristes, est reçu par le ministre français de l’Intérieur qui, en 1936, se faisait fort de « terroriser les terroristes ». Avec le succès que l’on sait.

(p.82) À Khartoum, rappelons-le, l’alliance de l’armée et des islamistes conjugue les méfaits d’un intégrisme agressif et d’un racisme de fait. Ses tenants prétendent imposer à tous leur conception de l’islam, leur Charia, pratiquée par les populations de langue arabe de la vallée du Nil : non seulement aux populations chrétiennes et animistes du Sud-Soudan, mais à l’ensemble de la mosaïque ethnique qui constitue la périphérie soudanaise . Plusieurs régions (dont les monts Nouba) et plusieurs ethnies (dont les Dinkas) ont été victimes – sous l’effet conjoint de la guerre civile, de la famine et de 1′ éviction – de destructions massives, à caractère parfois génocidaire. C’est le cas dans les monts Nouba. Au Sud-Soudan, le régime mène une atroce « guerre sainte », qui a fait plus d’un million de victimes.

Partisan de solutions radicales, le totalitarisme de Khartoum accumulait pourtant les problèmes. Le pays traversait une crise politique, sociale et économique. Placé sur la liste noire des pays soutenant le terrorisme, il était boycotté par la plupart des investisseurs privés ou institutionnels. Qu’à cela ne tienne. La France, promettent les négociateurs, se placera à l’avant-garde d’une campagne de réhabilitation, en direction de l’Union européenne et des États-Unis. Elle influencera dans le même sens la Banque mondiale et le FMI. Elle conseillera également à la banque Lazard d’accorder un prêt de plusieurs dizaines de millions de dollars pour permettre au Soudan de payer les intérêts de sa dette internationale.

Quant aux échéances de la dette soudanaise envers la France, elles seraient, pour l’essentiel, passées sur le compte pertes et profits de l’aide publique au développement (APD).

(p.83) Une deuxième louche d’APD pourrait bonifier des prêts à moyen et court terme. La Coface enfin, autre vache à lait, garantirait une série d’investissements français au Soudan. Deuxième problème, la rébellion sud-soudanaise. Pour la prendre à revers, on laissera aux troupes islamistes un droit de passage en Centrafrique, l’ ancien fief du colonel Mantion. En gage de bonne volonté, les services secrets français fournissent d’ailleurs des photos du satellite Spot identifiant les positions des « rebelles ». « C’est vrai que nous avons remis ces photos aux Soudanais, avoue-t-on à Paris. Cependant, nous croyions qu’ils n’étaient pas capables de les exploiter, ce qui suppose des connaissances techniques assez poussées. Mais, en fait, ils se sont dépannés avec l’aide de leurs amis irakiens… »

(cf Stephen Smith, La France aux petits soins pour la junte islamiste au Soudan, in : Libération, 12/01/1995)

Question armes, Jean-Charles Marchiani est l’homme de la situation. Ancien de la division armement de Thomson, le marché et ses filières n’ont guère de secrets pour lui. Il a carte blanche pour répondre aux besoins des Soudanais, à condition de ne pas mouiller la place Beauvau. Cela ne ferait d’ ailleurs que renforcer un appui « de routine » aux campagnes militaires islamistes : la fourniture, à des conditions très avantageuses, de munitions et pièces de rechange pour les armes françaises de l’ année soudanaise (automitrailleuses AML 90, canons de 155, hélicoptères Puma).

Question « ressources humaines », les autorités françaises accepteraient d’ accueillir un groupe d’officiers, de militaires et de policiers soudanais, pour les entraîner à la lutte anti-guérilla. À Khartoum, la France formera et équipera la « Gestapo » soudanaise .

Pour faire bonne mesure, la chaîne d’État France 2 passera au journal télévisé – après un très long entretien avec la présidente de SOS Attentats, au sujet de l’arrestation de Carlos – (p.84) un reportage « publicitaire » sur le Soudan, au terme duquel le Français moyen conviendra volontiers qu’il est urgent de déverser la manne de l’APD sur un pays si méritant.

Contre la livraison du Sud-Soudan au régime de Khartoum, la France a obtenu celle de Carlos. Plus « trente deniers » : la vente de trois Airbus, qui a généré de copieuses commissions à Paris, ainsi que des promesses de pétrole pour Total, et de grands travaux pour l’ entreprise GTM.

L’éditorialiste du Nouvel Observateur Jacques Julliard est l’un des rares à s’indigner de ce «marché de la honte ». Et cette indignation rejoint bien la nôtre, à l’époque :

« S’il s’ avérait que, pour des raisons électorales, Charles Pasqua avait troqué la livraison par le Soudan d’un assassin vieillissant contre la promesse de la complaisance, voire de la complicité française dans la guerre que mène le criminel régime islamiste de Khartoum contre les populations chrétiennes ou animistes du Sud-Soudan, alors il faudrait dénoncer l’un des forfaits les plus abominables d’une diplomatie sans scrupules et sans honneur. Quoi, cette trop longue indulgence […] témoignée à des dictateurs sanglants comme Milosevic en Serbie, Mobutu au Zaïre, Habyarimana au Rwanda ne suffit donc pas ? Faut-il vraiment que nous nous engagions maintenant dans le soutien, que dis-je, la réhabilitation d’un des pires régimes d’une Afrique toute poisseuse de sang […] ? Avant d’aider l’islam le plus intolérant à massacrer quelques-uns des plus nobles peuples de la terre, pensez-y dimanche à la messe, monsieur Balladur ».

« M. Balladur » laisse agir MM. Pasqua et Mitterrand, qui invitent MM. Tourabi, Mobutu, et quelques autres, sans parler (p.85) des visites clandestines des chefs militaires du Hutu Power. Il est loin le temps où M. Fabius s’offusquait de la réception du général Jaruzelski. Les ignominies franco-africaines ne sont ni confessées, ni réfléchies. Elles relèvent de l’impensé.

Pour tenter de les en sortir, nous décidons d’organiser avec Agir ici, lors du sommet de Biarritz, une « mise en examen de la politique africaine de la France ». Tout y passe, des dévoiements de l’aide aux errements soudanais, togolais, zaïrois et rwandais, avec une longue série de témoins. Le modeste hôtel-restaurant Le Dahu, où est organisée cette mise en examen, ne désemplit pas. Nombre de journalistes trouvent là une information moins verrouillée que celle du sommet officiel, tout proche. Les organisateurs décident de lancer le chantier des Dossiers noirs de la politique africaine de la France, dont les cinq premiers seront envoyés aux candidats à l’élection présidentielle (sauf Jean-Marie Le Pen).

Mais cela ne change rien au fond du problème. D’une part, trop d’ argent est en jeu, trop de leaders politiques sont perfusés par la « pompe A’fric ». La première valise à billets a le goût âcre de la première cigarette… et puis on reste fumeur. D’ autre part, les mondes politique et militaire français communient dans un étrange ressentiment séculaire contre les « visées anglo-saxonnes » en Afrique. La genèse et les avatars de ce « syndrome de F achoda », qui fait du régime de Khartoum, de Mobutu et du Hutu Power nos « alliés naturels », composent à eux seuls un tableau clinique stupéfiant.

Peu après l’élection de Jacques Chirac, Foccart impose ses façons de voir – contre Alain Juppé En 1996, l’année et la (p.86) coopération françaises co-organisent une énorme fraude électorale au Tchad. Puis Paris absout une escroquerie plus grande encore au Niger , et verrouille la dictature de Paul Biya au Cameroun : il s’agit, n’est-ce pas, d’accompagner ces pays francophones vers la démocratie… L’ancien patron de la DGSE, Claude Silberzahn, nous a d’ailleurs prévenus : « Dans plusieurs pays africains, les services spéciaux français protègent les hommes au pouvoir dont certains, c’est vrai, sont parfois des dictateurs mais c’est en faveur de ce que j’ appelle […] « la politique du moindre pire » ».

Mobutu est-il menacé ? Le conseiller élyséen Fernand Wibaux et le factotum de Charles Pasqua, Jean-Charles Marchiani, vont recruter des mercenaires parmi les miliciens de Karadzic, responsables du massacre de Srebrenica…

Comment est-on tombé si bas ? Qui décide de tout cela ? Ou plutôt n’en décide pas, dans un système franco-africain décérébré où une quinzaine de réseaux et lobbies entrechoquent leurs stratégies en un chaos ravageur. Il s’agit en réalité de la dérive d’un système, le foccartisme, mis en place dès 1958 par le plus proche collaborateur du général de Gaulle. Les pays francophones au sud du Sahara ont été, à leur indépendance, emmaillotés dans un ensemble d’accords de « coopération » politique, militaire et financière qui les ont placés sous tutelle. Des « amis » de la France ont été installés à leur tête, les autres ont été éliminés. Les « amis » ont été conviés à s’ enrichir, et à enrichir leurs parrains français : un système corrupteur dans tous les sens du terme, c’est-à-dire destructeur de tout projet politique et de l’État. Ce dernier a donc évolué vers la criminalisation et le clanisme, avec le risque d’incendies ethniques.

(p.87) On pourrait penser qu’après tant d’échecs et d’infamies, puis la mort de son fondateur, le foccartisme serait remisé. Mais l’ africaniste français le plus réputé, Jean-François Bayart, nous enlève nos illusions :

« La classe politique française, toutes familles politiques confondues, paraît tenir pour légitime le foccartisme comme conception des relations franco-africaines donnant la primauté à la politique des réseaux et à la confusion entre l’action paradiplomatique et les affaires privées. Il est improbable que la France renonce au foccartisme, pourtant responsable du fiasco de la politique africaine de notre pays. Tous les partis continuent d’y trouver leur compte, notamment en matière de financement des campagnes électorales . »

De plus, comme Bob Denard son corsaire, Jacques Foccart a pris en vieillissant une figure de papa gâteau, de « petit père des peuples africains », encensé à ses funérailles par une grande partie des « responsables » français.

Alors, plutôt qu’une critique historique ou géopolitique assez lointaine et trop peu évocatrice, il vaut mieux révéler la vraie logique du foccartisme à travers ses effets : des crimes, certains énormes, la plupart . occultés ou méconnus, ont ponctué depuis quarante ans l’histoire de l’Afrique foccartisée, celle des anciennes colonies françaises et de leurs voisins convoités.

Nombre de ses hommes ou mouvements politiques les plus prometteurs ont été exécutés, exterminés, justement parce qu’ils promettaient un avenir autre que la soumission. D’abominables guerres civiles ont été allumées, exacerbées ou prolongées pour élargir le pré carré francophone au détriment des Anglo-Saxons. La bannière humanitaire a été utilisée pour couvrir des trafics d’ armes – l’ entachant désormais de soupçon.

Criminelle Françafrique…

/CAMEROUN/

(p.91) « Ils ont massacré de 300 000 à 400 000 personnes. Un vrai génocide. Ils ont pratiquement anéanti la race. Sagaies contre armes automatiques. Les Bamilékés n’avaient aucune chance. /—] Les villages avaient été rasés, un peu comme Attila « , témoigne le pilote d’hélicoptère Max Bardet . J’appris avec ces phrases le massacre littéralement inouï d’une population camerounaise au tournant des années soixante. Je m’ attachai à en savoir davantage. Ce ne fut pas facile, tant la terreur, là-bas, produit encore son effet. Ce n’est pas terminé .

En 1933, de jeunes Camerounais formés à l’école française créent la Jeucafra, Jeunesse camerounaise française. Parmi eux, un certain Ruben Um Nyobé, commis-greffier au tribunal de Yaoundé. Nettement pro-français, ce mouvement 8e pique au jeu de la conférence de Brazzaville où, en 1944, (p.92) le général de Gaulle avait annoncé des libertés politiques

nouvelles pour les peuples de l’Empire colonial .

Au même moment débouche le mouvement de syndicalisation suscité par des salariés français expatriés, travaillant dans l’ enseignement et les chemins de fer . Ce mouvement est proche de la CGT française, à laquelle adhéraient la plupart de ses initiateurs. Il aboutit en décembre 1944 à la création de l’Union des syndicats confédérés du Cameroun (USCC). Ruben Um Nyobé s’y inscrit, avec plusieurs de ses amis.

L’injustice sociale et politique est alors criante. Les colonies ont connu 1’« effort de guerre », l’austérité et une forte hausse des prix. A la Libération, les salaires des fonctionnaires de nationalité française sont augmentés, ceux des Camerounais restent bloqués : la ségrégation continue! Anticipant sur les libertés promises, la Jeucafra exige l’impossible : la liberté de parole et de presse, la participation des autochtones à la gestion des affaires publiques, etc. Comme en Algérie, au Sénégal, ou plus tard à Madagascar, le refus est brutal : lors d’une grève le 27 septembre 1945, une bande de colons armés tirent sur une manifestation d’ Africains. Il y a au minimum soixante morts . Ainsi restauré, l’ « ordre » colonial engendre des frustrations considérables.

(p.96) Dès la fin des années quarante, Jacques Foccart tisse en Afrique ses réseaux gaullistes, si conservateurs qu’ils en agacent le général de Gaulle lui-même, pourtant très attaché à l’Empire français. Au Cameroun, le parti gaulliste, le RPF (Rassemblement du peuple français), ne jure que par la répression. Il est en concurrence avec la coalition au pouvoir à Paris, la « troisième force » ni communiste, ni gaulliste. Mais celle-ci est tout aussi hostile que le RPF aux revendications de l’UPC.

Le haut-commissaire Soucadaux introduit les socialistes de la SFIO, tandis que Louis-Paul Aujoulat, secrétaire d’État à la France d’ outre-mer, missionne les démocrate-chrétiens du MRP. Les deux partis suscitent ensemble un « Bloc des démocrates camerounais ». Ils l’arriment aux structures coutumières conservatrices, aux régions (le Nord, le Centre) ou aux ethnies (les Doualas par exemple) sensibles à l’épouvantail bamiléké* .. Le corps électoral étant très restreint et la fraude systématique, le « Bloc » devance l’UPC aux élections de 1951 et 1952.

(* Contre l’ ANC de Mandela, le régime d’apartheid sud-africain dressera de même l’Inkatha du chef zoulou Buthelezi – futur adhérent à… la filiale africaine de l’Internationale démocrate-chrétienne.)

(p.97) Ce résultat inique a pour effet de dégoûter de la voie électorale le parti d’Um Nyobé. Ce qui lui vaut un grief supplémentaire : le refus de la démocratie ! Le 13 juillet 1955, le haut-commissaire Roland Pré, successeur de Soucadaux, décrète l’interdiction de l’UPC sur l’ ensemble du territoire. Il lance un mandat d’arrêt contre Um Nyobé, pour atteinte à la sûreté de l’État. Une seule issue est laissée aux indépendantistes : le maquis.

En 1957,le nouveau haut-commissaire Pierre Messmer, tout en réaffirmant « le maintien de la tutelle confiée à la France », tente une médiation via un prélat camerounais : Mgr Thomas Mongo rencontre Um Nyobé. La négociation tourne court. L’UPC, ancrée dans le mouvement mondial de refus du colonialisme, n’ est pas prête à céder sur l’ essentiel : l’indépendance. La position de l’Église catholique n’a pas facilité la tâche du médiateur : elle est vivement hostile à l’UPC, dont le leader est de surcroît un fidèle protestant. Dans une « lettre commune », les évêques du Cameroun avaient mis en garde leurs ouailles contre ce parti, en raison « de son attitude malveillante à l’égard de la Mission catholique et de ses liens avec le communisme athée condamné par le Souverain Pontife ». Ancien séminariste, le Premier ministre et leader du Bloc des démocrates, André-Marie Mbida, dénonce la « clique de menteurs et de démagogues » de l’UPC. À la même époque, on observe une attitude tout à fait similaire de l’Église au Rwanda, face aux partisans de l’indépendance.

(p.101) Contre ce qu’il appelle les « bandes rebelles », Jacques Foccart suit au jour le jour l’évolution de la situation : il est le premier destinataire du rapport quotidien du Sdece (Service de documentation extérieure et de contre-espionnage, principal service secret français, rebaptisé DGSE 2 en 1982) ; à partir de 1960, son ami le colonel Maurice Robert crée le service Afrique du Sdece, étroitement et exclusivement rattaché à Foccart. Il est ‘nécessaire, pour la suite de cette histoire, de garder en mémoire cette constante : jusqu’en 1974, depuis l’Élysée et ses bureaux annexes, Foccart tient pratiquement tous les fils, officiels ou cachés, des relations franco-africaines; sous Giscard et Mitterrand, l’ écheveau sera devenu tel et les relais africains si bien rodés que l’influence officieuse restera déterminante.

Aussitôt né, le Sdece-Afrique enfante et instruit une filiale camerounaise, le Sédoc : sous la direction de Jean Fochivé, elle sera vite réputée pour sa sinistre « efficacité « . On y torture à tour de bras. Côté police, un redoutable professionnel français, Georges Conan, démontre ses talents – dont celui de multiplier les aveux et dénonciations. Pour les affaires militaires, deux conseillers viennent encadrer le président Ahidjo : le colonel Noiret et le capitaine Leroy. L’ancien ministre des Armées Pierre Guillaumat confirme : « Foccart a joué un rôle déterminant dans cette affaire. Il a maté la révolte (p.102) des Bamilékés avec Ahidjo et les services spéciaux .» Au passage, on notera la présentation ethnique d’une révolte politique…

Foccart expédie au Cameroun une véritable armée : cinq bataillons, un escadron blindé, des chasseurs bombardiers T 26. À sa tête, un vétéran des guerres d’Indochine et d’ Algérie, le général Max Briand, surnommé le « Viking ». Sa réputation le précède : en Extrême-Orient, ce colosse blond a commandé durant deux ans le 22e RIC – les casseurs de Viets . Georges Chaffard décrit ainsi l’ arrivée de Briand en pays bamiléké : « Douze fois, le convoi de véhicules doit s’ arrêter, et l’escorte mettre pied à terre pour dégager la route. Ce sont de véritables grappes humaines, sans armes, mais hostiles, qui barrent le passage et s’agrippent aux voitures. Rarement insurrection a été aussi populaire .. «

Le général Briand se pose en rouleau-compresseur et le colonel Lamberton en stratège. L’objectif, éradiquer l’UPC, est poursuivi selon une double approche : d’un côté, les camps de regroupement, sous l’ autorité de « capitas » (une variété de kapos) ; de l’ autre, la politique de la terre brûlée. La lutte antiguérilla menée par les commandos coloniaux est d’une brutalité inouïe. Vagues d’hélicoptères, napalm : c’est une préfiguration de la guerre du Vietnam que se jouent les vétérans d’Indochine. Leur rage est d’autant plus grande que les maquisards, opérant presque à mains nues – mais sur plusieurs fronts – remportent des succès ponctuels.

Charles Van de Lanoitte, qui fut de longues années correspondant de Reuter à Douala, parle de 40 000 morts (p.103) en pays bassa, en 1960-1961 : 156 Oradour, autant de villages totalement détruits avec ceux qui n’ avaient pu les fuir .

(Lettre ouverte à Georges Pompidou, citée par Mongo Beti, Main basse sur le Cameroun, Maspero, 1972. Jusqu’à aujourd’hui, il a été impossible (à ma connaissance) de procéder à un décompte quelque peu précis du nombre des victimes de l’éradication de l’UPC en pays bamiléké. Dans l’évocation de cette tragédie, Mongo Beti a été un précurseur. Plusieurs des sources citées plus haut sont redevables de ses travaux.)

Le journaliste décrit aussi «le régime effroyable des camps de tortures et d’extermination » dont il a été « le témoin horrifié » :

« Quelques exemples de tortures :

« LA BALANÇOIRE : les patients, tous menottés les mains derrière le dos et entièrement nus, dans une pièce à peine éclairée, sont tour à tour attachés, la tête en bas, par les deux gros orteils, avec des fils de fer qu’ on serre avec des tenailles, et les cuisses largement écartées. On imprime alors un long mouvement de balançoire, sur une trajectoire de 8 à 10 mètres. À chaque bout, un policier ou un militaire, muni de la longue chicotte rigide d’un mètre, frappe, d’abord les fesses, puis le ventre, visant spécialement les parties sexuelles, puis le visage, la bouche, les yeux. […] Le sang gicle jusque sur les murs et se répand de tous côtés. Si l’homme est évanoui, on le ranime avec un seau d’eau en plein visage. […] L’homme est mourant quand on le détache. Et l’on passe au suivant…

« Vers 3 heures du matin, un camion militaire emmène au cimetière les cadavres. […] Une équipe de prisonniers les enterre, nus et sanglants, dans un grand trou. […] Si un des malheureux respire encore, on l’enterre vivant…

« LE BAC EN CIMEN’T . les prisonniers, nus, sont enchaînés accroupis dans des bacs en ciment avec de l’ eau glacée jusqu’aux narines, pendant des jours et des jours. […] Un système perfectionné de fils électriques permet de faire passer des décharges de courant dans l’eau des bacs. […] Un certain nombre de fois dans la nuit, un des geôliers, (p.104) « pour s’ amuser », met le contact. On entend alors des hurlements de damnés, qui glacent de terreur les habitants loin à la ronde. Les malheureux, dans leurs bacs de ciment, DEVIENNENT FOUS!…

« Oui, j’ affirme que cela se passe depuis des années, notamment au camp de torture et d’extermination de Manengouba (Nkongsamba). »

Le fil conducteur est évident : l’Indochine, l’Algérie, le Cameroun… jusqu’à ces camps de torture au Rwanda d’ avant le génocide, que décrit Jean Carbonare. L’impunité encourage la reconduction.

Pendant ce temps, les « services » camerounais et français font des ravages dans les milieux upécistes. Le Sédoc se charge du tout venant : il fait arrêter des milliers de « suspects », et les conduit dans les camps ci-dessus évoqués… Au Sdece reviennent les têtes pensantes : le 15 octobre 1960, à Genève, l’un des ses agents empoisonne au thallium le chef de l’UPC Félix Moumié. Constantin Melnik, responsable des Services secrets auprès du Premier ministre Michel Debré, explique qu’une telle opération « Homo » (comme homicide) ne pouvait être déclenchée que par l’Elysée, c’est-à-dire au moins par Jacques Foccart .

C’est à un ami sexagénaire, le Franco-Suisse William Bechtel, alias « Grand Bill », que Foccart confie l’opération. William et Jacques se retrouvent régulièrement à Cercottes sur le terrain d’entraînement des réservistes du Sdece. Bechtel est un anticommuniste de choc, ancien commando d’Indochine et chargé du maintien de l’ordre chez Simca, (p.105) contre la CGT. On imagine les arguments que Foccart a trouvés pour le convaincre, du genre « l’UPC égale le Vietminh ».

Se faisant passer pour un journaliste suisse, Bechtel approche Moumié au Ghana, sympathise avec lui, puis le retrouve lors d’un déplacement à Genève. Il le convie à dîner au restaurant Le Plat d’ argent, la veille du jour où le chef de l’UPC doit reprendre l’avion pour l’ Afrique : c’est là-bas que la cible est censée mourir, loin de toute police scientifique et de la presse occidentale. Comme Moumié ne boit pas le pastis empoisonné, Bechtel verse du thallium dans un verre de vin. Mais, assoiffé par la discussion qui suit le repas, Moumié finit par avaler le pastis d’un trait. La double dose accélère l’effet du poison. Vers la fin de la nuit, le leader camerounais se fait transporter à l’hôpital, où il meurt dans d’atroces souffrances, non sans avoir diagnostiqué son propre empoisonnement et l’avoir dit au personnel soignant.

Son assassin se réfugie sur la Côte d’Azur, dans une villa louée par le Sdece. Durant quinze ans, il échappera au mandat d’arrêt international tardivement lancé par la Suisse. Arrêté à Bruxelles en 1975, extradé, il sera acquitté en 1980. Au bénéfice du doute… et des extraordinaires pressions exercées par l’Élysée . En 1995, Foccart n’ avait toujours aucun regret de l’élimination de Moumié : « Je ne crois pas que cela ait été une erreur . »

Le chef de l’UPC n’ a pu préparer sa succession. Une direction bicéphale se met en place : Abel Kingue en exil (au Ghana), Ernest Ouandié dans le maquis. Les combats, et les massacres de villageois par les troupes franco-camerounaises, durent jusqu’en 1963. Ouandié conserve un noyau de (p.106) maquisards jusqu’en août 1970. Il est trahi à son tour lors d’un déplacement organisé par l’ évêque de Nkongsamba en personne, Mgr Albert Ndongmo, qui l’a transporté dans sa 404 Peugeot. Arrêté, il est fusillé sur la place publique de Bafoussam en janvier 1971. La guérilla d’une autre branche de l’UPC, installée dans les forêts du Sud-Est camerounais à partir du Congo voisin, n’ a pas eu meilleur sort : elle a été décimée en 1966, son leader Afana Osendé a été décapité, et sa tête ramenée à Yaoundé .

Côté français, le colonel Lamberton concevait cette guerre civile comme une façon de résoudre le « problème bamiléké » . À la lumière de ce qui s’est passé au Rwanda de 1959 à 1994, il n’est vraiment pas inutile de relire ce qu’écrivait de ce « problème « , en 1960, l’officier français qui fut chargé de le « traiter » :

« Le Cameroun s’engage sur les chemins de l’indépendance avec, dans sa chaussure, un caillou bien gênant. Ce caillou, c’est la présence d’une minorité ethnique : les Bamiléké, en proie à des convulsions dont l’origine ni les causes ne sont claires pour personne. […] Qu’un groupe de populations nègres réunisse tant de facteurs de puissance et de cohésion n’est pas si banal en Afrique centrale […]. L’histoire obscure des Bamilékés n’ aurait d’ autre intérêt qu’anecdotique si elle ne montrait à quel point ce peuple est étranger au Cameroun .»

(p.107) Cela ressemble furieusement à la construction raciste de la menace tutsi! Il n’est pas question de laisser les « Camerounais authentiques » (les non-Bamilékés) se charger seuls de soumettre ces « étrangers » conscients et solidaires :

« Sans doute le Cameroun est-il désormais libre de suivre une politique à sa guise et les problèmes Bamiléké sont du ressort de son gouvernement. Mais la France ne saurait s’en désintéresser : ne s’est-elle pas engagée à guider les premiers pas du jeune État et ces problèmes, ne les lui a-t-elle pas légués non résolus ? ».

Mais le pompier de ce problème incandescent n’ est-il pas aussi le pyromane ? Selon le philosophe camerounais Sindjoun Pokam, « c’est la France qui produit, crée, invente le problème bamiléké et l’impose à notre conscience historique. Derrière le problème bamiléké, il y a en vérité le problème français quis’exprime sous les espèces du conflit entre les intérêts de l’État français et ceux du peuple camerounais « . De la même manière, il y avait le problème belge derrière le problème hutu-tutsi : les querelles Flamands-Wallons, entre autres, ainsi que des enjeux financiers et religieux.

C’est en tout cas le moment de rappeler la maxime du plus célèbre des colonisateurs français, le maréchal Lyautey : « S’il y a des moeurs et des coutumes à respecter, il y a aussi des haines et des rivalités qu’il faut démêler et utiliser à notre profit, en opposant les unes aux autres, en nous appuyant sur les unes pour mieux vaincre les autres . «

(p.108) Depuis 1984, je compte parmi les Français plutôt bien informés sur l’Afrique. C’est seulement en 1993 que j’ai pris connaissance des massacres français au Cameroun. Pourtant, ce crime de guerre à relents racistes, si ample et si prolongé, est proche du crime contre l’humanité. Décrire et faire connaître ce premier grand crime foccartien est indispensable à l’intégrité d’une mémoire française. Comprendre pourquoi la presse n’en a rien dit, et comment il a pu être si longtemps ignoré, ne serait pas sans enseignements sur les contraintes et tentations des correspondants français en Afrique. L’étude reste à faire…

Les massacres commis par l’ armée française ont aussi bénéficié, il faut le reconnaître, d’une conjoncture médiatique très propice : de 1960 à la fin de 1962, l’attention de l’opinion hexagonale est captivée par l’issue mouvementée du conflit algérien. La proximité d’un drame qui concerne un million de nationaux, les Pieds-Noirs, occulte les cris d’horreur qui s’échappent difficilement d’une Afrique équatoriale à faible immigration française. En métropole, l’opinion n’a d’ailleurs jamais eu qu’un infime écho des massacres coloniaux. Depuis la Libération, leurs auteurs poursuivaient leur besogne en toute quiétude : Sétif, Hanoï, Madagascar …

(cf Yves Benot, Massacres coloniaux, La découverte, 1994)

/TOGO/

(p.109) Le 27 avril 1960, le Togo accède à l’indépendance. Cette ancienne colonie allemande, sous mandat français depuis quatre décennies, est un pays tout en longueur, dix fois moins vaste que la France. Très ouvert sur l’extérieur, il l’est aussi au débat politique. Ses habitants ont obtenu que soit organisé en 1958, sous supervision des Nations unies, un scrutin incontestable, largement remporté par l’Union nationale togolaise. Le chef de ce parti, Sylvanus Olympio, est un cadre international de très haut niveau . C’est aussi un militant chevronné de l’ émancipation africaine. À cinquante-huit ans, il touche au but de son existence.

(p.111) Mille jours n’ ont pas passé, ce samedi 12 janvier 1963. Parlant six langues, Olympio est un de chef stature internationale. Sexagénaire, indépendantiste de longue date, il acquiert l’influence d’un sage et peut prétendre, au même titre qu’Houphouët, au rô1e de juge de paix régional. Diplômé de la prestigieuse London School of Economics, il travaille sans relâche au développement de son pays. L’exportation de phosphates, de toute première qualité, alimente les caisses de l’État. On vit en démocratie au Togo, ce qui est rare et va le rester. Le Président n’éprouve pas le besoin d’une protection particulière. La France ne veille-t-elle pas aux humeurs des minuscules forces de sécurité togolaises, qu’elle a formées et qu’elle encadre?

Il est près de minuit à Lomé. Au premier étage de sa villa proche de l’Océan, gardée seulement par deux policiers, le Président dort du sommeil du juste . Toute la journée, il a (p.112) travaillé au projet de charte de l’Organisation de l’unité africaine (OU A), dont la rédaction lui a été confiée. Dina, la femme de Sylvanus, est réveillée. Elle a entendu des bruits bizarres devant l’entrée de la villa. Une altercation monte. Soudain, des coups de feu éclatent. Réveillé à son tour, Sylvanus Olympio se lève. Il allume la lumière et regarde vers la rue. Des balles le visent. Vite, il éteint. Lui et sa femme s’ aplatissent.

Quand la fusillade cesse, au bout d’une dizaine de minutes, le Président enfile un short kaki, une chemisette et des sandales légères. Il demande à son épouse de l’ attendre et descend au rez-de-chaussée. Il cherche à sortir par la salle à manger, mais la porte est bloquée de l’extérieur. Il passe par une fenêtre, traverse le jardin et franchit le mur de la propriété voisine – qui se trouve être l’ ambassade des États-Unis. Le centre de la cour est un parking. Olympio se cache dans une vieille Buick.

Pendant ce temps, la dizaine d’assaillants cherche à défoncer la porte principale de la villa. Ils y parviennent et, vers 1 heure du matin, six d’ entre eux investissent la maison.

Manifestement, ces hommes en tenue de combat sont des militaires. Ils repoussent contre un mur Dina, ses enfants et les .domestiques, fouillent la maison, mitraillent les placards, s’acharnent sur la bibliothèque. À leurs questions, Dina Olympio ne peut répondre que la vérité : elle ne sait pas où est passé son mari. Le chef du groupe décroche alors le téléphone : « Allô Monsieur Mazoyer . Nous sommes chez lui ! Il a disparu. » Henri Mazoyer est l’ ambassadeur de France à Lomé…

(p.113) Le chef du commando qui pourchasse Olympio est un certain Étienne Gnassingbe Eyadéma. Sergent de l’ armée française, âgé d’ environ vingt-sept ans, il vient d’ être démobilisé au terme de la guerre d’Algérie. Ils sont un certain nombre dans son cas à traîner leur désoeuvrement au pays natal. Une milice idéale. Un autre ancien d’ Algérie, l’ adjudant Emmanuel Bodjollé, a recruté une fine équipe dans la région de Kara, au nord du Togo. Chef apparent des opérations putschistes, il est basé à Lomé, au camp militaire de Tokoin. C’est le point de ralliement des insurgés, à cinq kilomètres environ de la villa présidentielle. Un second commando, dirigé par le sergent Robert Adewi, a réussi à arrêter la quasi-totalité des ministres et les a conduits au camp Tokoin. Étienne Eyadéma, lui, rentre bredouille. Bodjollé le renvoie vers la villa d’ Olympio, avec mission de procéder à une fouille plus minutieuse. En vain.

La gendarmerie du Togo est commandée par un officier français, le commandant Georges Maîtrier – que l’on a vu plus haut « nettoyant » le pays bamiléké. Il est aussi, choisi par l’Élysée, le conseiller militaire du président de la jeune République togolaise. Il appartient au Sdece, comme son adjoint le capitaine Henri Bescond . On avertit le lieutenant de gendarmerie Bodjona des menaces qui pèsent sur le président Olympio. À 3 heures du matin, cet officier togolais s’ en va, avec quelques hommes, demander armes et munitions à Georges Maîtrier. Après un temps de réflexion, le (p.114) commandant leur remet des fusils-mitrailleurs et un carton de munitions. Les gendarmes filent en Jeep vers la villa d’Olympio. Arrivés sur les lieux, ils veulent charger leurs armes : les munitions ne correspondent pas. Le sergent Eyadéma leur propose de se joindre aux putschistes. Les gendarmes refusent, et retournent vers Maîtrier : introuvable.

De son côté, Eyadéma n’ arrive à rien. Il fait plusieurs allers-retours à Tokoin. Les mutins s’inquiètent. Léon Poullada aussi, depuis l’étrange coup de fil de son confrère Mazoyer. Il quitte son domicile et va jusqu’à son ambassade, à trois kilomètres de là. Il y arrive vers 5 heures, et doit longuement négocier pour que les insurgés le laissent entrer. Sitôt franchi le portail, il emprunte une lampe-tempête au veilleur de nuit et inspecte la cour. Vers le parking, il entend l’appel chuchoté d’Olympio. Il s’approche. Le président togolais lui résume ce qu’il sait des événements. Léon Poullada veut l’abriter dans les bureaux de 1’ambassade, mais le personnel n’est pas arrivé, et lui-même n’a pas pris les clefs.