Le racisme, fondement de la France

B.-H. Lévy,

L’ idéologie française, 1981

« Il est l’ heure, enfin, de regarder la France en face. » (p.9)

« Car je crois, effectivement, qu’ il y a eu, un demi-siècle avant Vichy, un national-socialisme à la française. Mieux: que la France (…) est, en un sens, la propre patrie du national-socialisme en général. » (p.133)

PLAN

1 Analyses

2 Documents

Paris 1938

1 Analyses

|

|

Léon Poliakov, Histoire de l’antisémitisme, 1 L’âge de la foi, éd. Calmann-Lévy, 1981

(p.254) Meurtre rituel.

Dès le départ, nous retrouvons ainsi certains éléments essentiels qui, à travers les siècles, seront caractéristiques de ces sortes d’affaires. Il faut y ajouter cet autre que nous rencontrons aussi à différentes reprises : l’un des principaux accusateurs, le moine Théobald de Cambridge, était un renégat juif, baptisé de fraîche date. C’est lui qui fournit, semble-t-il, toutes les rocambolesques données relatives aux motifs du crime et à son mode d’exécution. L’affaire suivante paraît avoir été bien plus simpliste. En 1147, à Würzburg, en Allemagne, lors de la prédication de la IIe Croisade, on trouve dans le Main le cadavre d’un Chrétien : aussitôt les Juifs de la ville sont accusés du meurtre, on les poursuit, on en massacre quelques-uns. En revanche, l’imputation qui surgit trois années plus tard est d’une inspiration infiniment plus subtile. Il s’agit du thème de la profanation des hosties, thème à vrai dire déjà ancien — on le trouve chez Grégoire de Tours — mais qui était traité comme une légende se passant dans quelque Orient lointain, Beyrouth ou Antioche. Voici que, pour la première fois, les faits nous sont relatés comme se passant tout près, sous les (p.255) yeux du narrateur, c’est un « fait divers » en quelque sorte : voici surtout que l’hostie meurtrie se transforme en cadavre d’un petit enfant… Mais laissons la parole au chroniqueur liégeois Jean d’Outremeuse, qui nous assure qu’en 1150 eut lieu le miracle qui suit :

(p.258) La rouelle et le procès du Talmud.

Après avoir examiné les sombres légendes jaillies du tréfonds de l’imagination populaire, et qui, on l’a vu, furent combattues par les autorités ecclésiastiques, passons-en à deux initiatives prises au xme siècle par ces autorités, et qui, à leur tour, donneront naissance à de nouvelles légendes, tout aussi tenaces. Il s’agit de l’imposition du port d’un signe distinctif aux Juifs et de la condamnation expresse de leurs livres sacrés. La première mesure fut décidée par le IVe concile (p.260) du Latran qui, en 1215, marque l’apogée de la puissance pontificale. Pendant trois semaines, près de quinze cents prélats, venus de tous les points de l’horizon chrétien, avalisent les décisions souveraines prises par Innocent III. Certaines d’entre elles, adoptées à la dernière réunion du concile, concernent les Juifs. En voici un extrait : « Dans les pays où les Chrétiens ne se distinguent pas des Juifs et des Sarrasins par leur habillement, des rapports ont eu lieu entre Chrétiens et Juives ou Sarrasines, ou vice-versa, Afin que de telles énormités ne puissent à l’avenir être excusées par l’erreur, il est décidé que dorénavant les Juifs des deux sexes se distingueront des autres peuples par leurs vêtements, ainsi que d’ailleurs cela leur a été prescrit par Moïse. Ils ne se montreront pas en public pendant la Semaine sainte, car certains d’entre eux mettent ces jours-là leurs meilleurs atours et se moquent des Chrétiens endeuillés. Les contrevenants seront dûment punis par les pouvoirs séculiers, afin qu’ils n’osent plus railler le Christ en présence des Chrétiens. »

(…) Dès lors, les modes d’application de la mesure varieront considérablement suivant les pays. Fille aînée de l’Eglise, c’est la France qui s’y conforme le plus rapidement, d’autant plus que la croisade des Albigeois y renforce à cette époque la vigilance à l’égard des mécréants de toute espèce. C’est en France, en particulier, que semble avoir surgi à l’imitation du vieil usage musulman 1, l’idée de traduire la différence par le port d’un insigne spécial. Dès le début, la forme de celui-ci sera circulaire (d’où le terme de rouelle) et jaune sera la

(p.261) couleur imposée. On perçoit ainsi dès le départ l’intention de rendre la discrimination afflictive et humiliante. Dès lors, on comprendra que les Juifs aient déployé pour se soustraire à une mesure qui les désignait à la risée et la vindicte des foules de considérables efforts. Aussi bien, de 1215 à 1370, rien qu’en France, douze conciles et neuf ordonnances royales en prescrivaient-ils la stricte observation, sous peine de fortes amendes ou de châtimerfts corporels. L’industrieux Philippe le Bel en fit même une source de revenus : les rouelles furent vendues, et leur vente, affermée : elle rapporta, en 1297, cinquante livres tournois pour les Juifs de Paris, et cent, pour ceux de Champagne. Lorsqu’en 1361 le roi Jean le Bon rappela les Juifs en France, il disposa que la couleur de l’insigne serait dorénavant mi-rouge, mi-blanc : sans doute les Juifs réclamèrent-ils ce changement de coloris en débattant des conditions de leur retour. Ils furent du reste dispensés du port de la rouelle lorsqu’ils étaient en voyage ; d’où l’on voit que les autorités avaient pleinement conscience du risque auquel étaient exposés les porteurs de l’insigne. |

|

|

|

Léon Poliakov, Histoire de l’antisémitisme, 1 L’âge de la foi, éd. Calmann-Lévy, 1981

(p.264) Quelques années plus tard, à l’époque même où les experts ci-devant Juifs convoqués par Frédéric II lavaient le judaïsme de l’accusation de meurtre rituel, un autre Juif converti entreprenait une action en sens contraire. Frère dominicain de la Rochelle, l’apostat Nicolas Donin se rendait à Rome et exposait à Grégoire IX que le Talmud était un livre immoral et offensant pour les Chrétiens. Le pape s’adressa aux rois de France, d’Angleterre, de Castille et d’Aragon, ainsi qu’à divers évêques, en leur enjoignant d’ouvrir une enquête pour vérifier le bien-fondé de l’accusation, Saint Louis fut le seul à y donner suite : dans toute la France, des exemplaires du Talmud furent saisis, et, en 1240, une grande controverse publique s’ouvrait à Paris, à laquelle prirent surtout part Eudes de Châteauroux, chancelier de la Sorbonne, et Nicolas Donin du côté chrétien, Yehiel de Paris et Moïse de Coucy du côté juif. Nous en possédons des relations circonstanciées, tant latines qu’hébraïques. Les thèmes traités furent groupés en trente-cinq articles, tels que les suivants :

|

|

|

|

Léon Poliakov, Histoire de l’antisémitisme, 1 L’âge de la foi, éd. Calmann-Lévy, 1981

(p.296) Prenons le cas de la France. Ni Philippe Auguste ni saint Louis n’étaient parvenus à expulser les Juifs (bien que le premier l’ait tenté, et le second y ait souvent songé), ni même à apporter des changements substantiels à leur condition. En 1306, Philippe le Bel y réussit mieux, et les expulse en bloc, encore qu’il retient pendant plusieurs mois les plus riches d’entre eux, afin d’encaisser jusqu’au dernier sou les sommes qui leur restaient dues, car dans l’esprit de ce prince éminemment pratique, il s’agissait avant tout de réaliser une opération avantageuse pour le trésor royal. Cédant à « la commune clameur du peuple », comme l’assure l’ordonnance, Louis X les rappelle en 1315, mais six années plus tard, après l’affaire des « Pastoureaux », ils sont expulsés de nouveau, et il semble que pendant quarante ans il n’y en eut point en France : en tout cas, nulle source, nulle chronique ne mentionne leur présence. Mais voici qu’en 1361 la situation financière du royaume devient si désastreuse que la trésorerie est incapable de réunir les sommes nécessaires pour la rançon de Jean le Bon, fait prisonnier par les Anglais : entre autres mesures, le dauphin Charles se résout alors (p.297) à faire appel aux Juifs. Ils sont réadmis en France à des conditions toutes nouvelles : ils sont soumis à une lourde capitation individuelle de sept florins de Florence par an et par adulte, plus un florin par enfant, mais, en revanche, ils sont autorisés à acquérir maisons et terrains, et un « gardien des Juifs » spécial (Louis d’Etampes, cousin éloigné du roi) est désigné pour veiller à leurs intérêts ; surtout, ils sont autorisés à prélever un intérêt exorbitant de 87 p. 100 ; enfin, détail significatif, leur communauté est autorisée à mettre au ban un membre, sans avoir à solliciter l’autorisation du « gardien des Juifs », mais doit dans ce cas verser l’énorme somme de cent florins au trésor, en compensation du contribuable qui disparaissait de la sorte… Tout est donc mis en œuvre pour pomper par l’intermédiaire des Juifs autant d’argent que faire se peut.

|

|

|

|

Léon Poliakov, Histoire de l’antisémitisme, 1 L’âge de la foi, éd. Calmann-Lévy, 1981

(p.330) D’autant plus frappante est la trace que les apostats ont laissée dans l’histoire juive. Si les Juifs ont de tout temps préoccupé les imaginations et joué un rôle historique disproportionné à leur nombre, à quel point cette disproportion est-elle plus déconcertante dans le cas de la poignée de renégats juifs, cette infime minorité d’une minorité dont tant de représentants sont demeurés illustres. Une boutade prétend que, de saint Paul à Karl Marx, ces renégats furent les principaux artisans de l’histoire occidentale ; boutade à part, on comprendra facilement que, faisant le plus souvent de la conversion de Juifs et de la dénonciation de Juifs leur métier principal, ils constituaient pour les communautés juives un véritable fléau. (p.331) De Théobald de Cambridge à Nicolas Donin, nous avons déjà rencontré quelques noms ; de Johann Pfefferkorn à Michael le Néophyte, nous en rencontrerons bon nombre d’autres. En plus des calamités qu’étaient susceptibles de déclencher ces transfuges, le simple fait de leur défection, sapant à la base la tradition la plus sacrée, frappait les Juifs, nous l’avons vu, au plus intime de leur être. Rien d’étonnant, dans ces conditions, qu’ils aient fait l’objet d’une haine et d’une horreur inégalées, dont de nos jours encore on relève quelque trace chez les Juifs les plus « assimilés » et les plus détachés des choses de la religion.

|

|

|

|

Léon Poliakov, Histoire de l’antisémitisme, 2. L’âge de la science, éd. Calmann-Lévy, 1981

La France des Lumières

(p.31) Voltaire.

Aux temps de la domination hitlérienne en Europe, un agrégé d’histoire, Henri Labroue, n’eut pas de peine à composer un livre de deux cent cinquante pages à l’aide des écrits antijuifs de Voltaire 1. Dans leur monotonie, les textes ainsi réunis n’ajoutent rien à la gloire du grand homme : c’est d’abord leur licence qui frappe. Par exemple, dans l’adaptation libre qu’il donne du chapitre XXIII d’Ezéchiel : « Les passages les plus essentiels d’Ezéchiel, les plus conformes à la morale, à l’honnêteté publique, les plus capables d’inspirer la pudeur aux jeunes garçons et aux jeunes filles, sont ceux où le Seigneur parle d’Oolla et de sa sœur Ooliba. On ne peut trop répéter ces textes admirables. « Le Seigneur dit à Oolla : « Vous êtes devenue grande ; « vos tétons se sont enflés, votre poil a pointé… ; le temps « des amants est venu ; je me suis étendu sur vous… ; mais « ayant confiance dans votre beauté vous vous êtes prostituée « à tous les passants, vous avez bâti un bordel… ; vous avez « forniqué dans les carrefours… On donne de l’argent à toutes « les putains, et c’est vous encore qui en avez donné à vos « amants… » « Sa sœur Ooliba a fait encore pis : « Elle s’est abandonnée « avec fureur à ceux dont les membres sont comme des « membres d’âne, et dont la semence est comme la semence « des chevaux… Le terme de semence est beaucoup plus « expressif dans l’hébreu… »

Dans sa Profession de foi… déiste, Voltaire se fait également le gardien des bonnes mœurs : « Les mœurs des théistes sont nécessairement pures ; puisqu’ils ont toujours le Dieu de la justice et de la pureté devant eux, le Dieu qui ne descend pas sur la terre pour ordonner qu’on vole les Egyptiens, pour commander à Osée de prendre

(p.32) une concubine à prix d’argent et de coucher avec une femme adultère. Aussi ne nous voit-on pas vendre nos femmes comme Abraham. Nous ne nous enivrons pas comme Noé, et nos fils n’insultent pas au membre respectable qui les a fait naître… » D’une manière générale, c’est surtout l’organe sexuel mâle qui, en cette matière, excitait l’imagination de Voltaire : dans les seules pages 32 à 35 du recueil de Labroue, les mots de « prépuce », « déprépucé », « gland » et « verge » reviennent plus de vingt fois. Mais en châtrant ainsi les Juifs, le génial élève des déistes anglais n’obéissait-il pas à une préoccupation supérieure, celle de lutter contre l’obscurantisme ecclésiastique, d’écraser l’Infâme ? Rien n’est plus révélateur que le dépouillement du document capital, document voltairien qu’est le Dictionnaire philosophique. Sur ses cent dix-huit articles, une trentaine prennent à partie les Juifs, nos maîtres et nos ennemis, que nous croyons et que nous détestons (art. « Abraham »), le plus abominable peuple de la terre (art. « Anthropophage »), dont les lois ne disent pas un mot de la spiritualité et de l’immortalité de l’âme (art. « Ame »), et ainsi de suite, jusqu’à « Torture », et jusqu’à Z. « Job », qui trouve grâce aux yeux de Voltaire, n’est point Juif ; il est Arabe. L’article « Juif » est l’article le plus long du Dictionnaire (30 pages). Sa première partie (rédigée vers 1745) s’achève ainsi : … vous ne trouverez en eux qu’un peuple ignorant et barbare, qui joint depuis longtemps la plus sordide avarice à la plus détestable superstition et à la plus invincible haine pour tous les peuples qui les tolèrent et qui les enrichissent ; suit la fameuse recommandation qui dans un tel contexte produit l’effet d’une clause de style : // ne faut pourtant pas les brûler. Plus significative encore est la dernière partie de cet article («Septième Lettre»), rédigée en 1770. Le patriarche de Ferney y harangue des Juifs imaginaires, au nom de la Chrétienté : « Nous vous avons pendus entre deux chiens pendant des siècles ; nous vous avons arraché les dents pour vous forcer à nous donner votre argent ; nous vous avons chassé plusieurs fois par avarice, et nous vous avons rappelés par avarice et par bêtise… », et ainsi de suite ; mais, en définitive, les Juifs sont tous aussi coupables que leurs bourreaux chrétiens, sinon davantage : « Toute la différence est que nos prêtres vous ont fait brûler par des laïcs, et que vos prêtres ont toujours (p.33) immolé les victimes humaines de leurs mains sacrées… » (Nous reviendrons encore à cette obsession voltairienne du meurtre rituel.) Suit cette recommandation : « Voulez-vous vivre paisibles ? imitez les Banians et les Guèbres ; ils sont beaucoup plus anciens que vous, ils sont dispersés comme vous. Les Guèbres surtout, qui sont les anciens Persans, sont esclaves comme vous après avoir été longtemps vos maîtres. Ils ne disent mot ; prenez ce parti. » En conclusion, enfin : Vous êtes des animaux calculants, tâchez d’être des animaux pensants. Cette comparaison entre le Chrétien qui pense et le Juif qui calcule, anticipe l’a priori de l’antisémitisme raciste, décrétant la supériorité de l’intelligence créatrice des Chrétiens, devenus des Aryens, sur le stérile intellect des Juifs. On retrouve le même Voltaire moderne lorsqu’il affirme que les Juifs sont plagiaires en tout, ou lorsqu’il écrit, dans l’Essai sur les mœurs : « On regardait les Juifs du même œil que nous voyons les Nègres, comme une espèce d’homme inférieure. »

(p.43) De même, à différentes reprises, Jean-Jacques parle des Juifs de l’Antiquité de la manière conventionnelle : « le plus vil des peuples », « la bassesse de [ce] peuple incapable de toute vertu », « le plus vil peuple qui peut-être existât alors ». Enfin la médiation théologique gênait cet apôtre de la religion du cœur tout comme beaucoup de ses contemporains : d’où la fameuse exclamation : « Que d’hommes entre Dieu et moi ! » Mais à Moïse le législateur, Rousseau porte une admiration infinie. Dans un écrit peu connu, il lui attribue le mérite d’avoir institué d’emblée un système de gouvernement à l’épreuve du temps, et abstraction faite de la condensation anachronique, on ne peut pas dire que son jugement ait été démenti (…) « [Moïse] forma et exécuta l’étonnante entreprise d’instituer en corps de nation un essaim de malheureux fugitifs, sans arts, sans armes, sans talents, sans vertus, sans courage et qui, n’ayant pas en propre un seul pouce de terrain, faisaient une troupe étrangère sur la face de la terre. Moïse osa faire de cette troupe errante et servile un corps politique, un peuple libre, et, tandis qu’elle errait dans les déserts sans avoir une pierre pour y reposer sa tête, il lui donnait cette institution durable à l’épreuve du temps, de la fortune et des conquérants, que cinq mille ans n’ont pu détruire et même altérer, et qui subsiste encore aujourd’hui dans toute sa force, lors même que le corps de la nation ne subsiste plus. « Pour empêcher que son peuple ne fondît parmi les peuples étrangers, il lui donna des mœurs et des usages inalliables avec ceux des autres nations ; il le surchargea de rites, de cérémonies particulières ; il le gêna de mille façons pour se tenir sans cesse en haleine et le rendre toujours étranger parmi les autres hommes ; et tous les liens de fraternité qu’il mit entre les membres de sa république étaient autant de barrières qui le tenaient séparé de ses voisins et l’empêchaient de se mêler à eux. C’est par là que cette singulière nation, si (p.44) souvent subjuguée, si souvent dispersée et détruite en apparence, mais toujours idolâtre de sa règle, s’est pourtant conservée jusqu’à nos jours éparse parmi les autres sans s’y confondre, et que ses mœurs, ses lois, ses rites, subsistent et dureront autant que le monde, malgré la haine et la persécution du reste du genre humain… » (Considérations sur le gouvernement de Pologne.)

(p.48) Mais, traitant de la médecine, le même Jaucourt s’emportait contre les Juifs, au nom de la médecine somatique naissante, méfiante des guérisons par l’esprit : « Les anciens Hébreux, stupides, superstitieux, séparés des autres peuples, ignorants dans l’étude de la physique, incapables de recourir aux causes naturelles, attribuaient toutes leurs maladies aux mauvais esprits (…), en un mot, l’ignorance où ils étaient de la médecine faisait qu’ils s’adressaient aux devins, aux magiciens, aux enchanteurs, ou finalement aux prophètes. Lors même que Notre Seigneur vint dans la Palestine, il paraît que les Juifs n’étaient pas plus éclairés qu’autrefois… » Toujours Jaucourt, à l’article « Menstruel », se complaît à comparer les femmes juives, avec leur hantise de la souillure et leurs absurdes observances, aux Négresses de la Côte d’Or et du royaume du Congo. A l’article « Pères de l’Eglise », ce « maître Jacques de l’Encyclopédie » ne manque pas de se rappeler l’immoralité du patriarche Abraham, ce qui lui permet de mieux critiquer saint Jean Chrysostome et saint Augustin. D’autres auteurs, traitant de tous autres sujets (par exemple, Géographie ou Astronomie), déniaient tout mérite à Moïse qui n’aurait fait que se mettre à l’école des Egyptiens ; d’une manière générale, les encyclopédistes eurent tendance à glorifier l’histoire de l’Egypte, afin de mieux rabaisser l’histoire sacrée des Juifs. A l’article « Economie politique », c’est d’une manière plus traditionnelle, si l’on peut dire/ainsi, que son auteur, Nicolas Boulanger, critiquait la/« superstition judaïque » :

(p.49) « Le monarque, chez les Juifs endurcis et chez toutes les autres nations, était moins regardé comme un père et un Dieu de la paix, que comme un ange exterminateur. Le mobile de la théocratie aurait donc été la crainte : elle le fut aussi du despotisme : le Dieu des Scythes était représenté par une épée. Le vrai Dieu chez les Hébreux était aussi obligé, à cause de leur caractère, de les menacer perpétuellement (…). La superstition judaïque qui s’était imaginée qu’elle ne pouvait prononcer le nom terrible de Jehovah, qui était le grand nom de son monarque, nous a transmis par là une des étiquettes de cette théocratie primitive… » Mais ces flèches ou ces critiques, lors desquelles le dénigrement des Juifs ne servait le plus souvent que de paravent pour de tout autres attaques, sont bien peu de choses à côté du grand article « Messie », dû à un disciple de Voltaire, le pasteur Polier de Bottens. Cet article avait été commandé par le maître lui-même, qui en fournit le plan et ensuite le retoucha de sa main ; on y reconnaît bien sa manière, qui consiste à faire longuement sa pâture de l’ignominie des Juifs, ce qui permet, en passant, de tourner en dérision l’Eglise établie, sous couleur de la défendre : « Si les Juifs ont contesté à Jésus-Christ la qualité de Messie et la divinité, ils n’ont rien négligé aussi pour le rendre méprisable, pour jeter sur sa naissance, sa vie et sa mort, tout le ridicule et tout l’opprobre qu’a pu imaginer leur cruel acharnement contre ce divin Sauveur et sa céleste doctrine ; mais de tous les ouvrages qu’a produit l’aveuglement des Juifs, il n’en est sans doute point de plus odieux et de plus extravagant que le livre intitulé Sepher Toldos Jeschut, tiré de la poussière par M. Wagenseil dans le second tome de son ouvrage intitulé Tela Ignea, etc. » (Suit un long résumé du Toldoth léchouth, un écrit blasphématoire qui circulait dans les ghettos ; il date probablement des premiers siècles de l’ère chrétienne. Jésus s’y trouvait décrit comme le fils d’une femme de mauvaise vie et d’un légionnaire romain ; sa biographie était ornée de maint détail obscène. Dûment attribué aux Juifs et accompagné d’invectives à leur égard, le pamphlet pouvait passer la censure et faire les délices des ennemis de l’Eglise. Dans cette affaire, le pasteur Polier semble avoir été un outil entre les mains de Voltaire. Un procédé semblable fut employé en 1770 par la « synagogue holbachique », publiant le traité antichrétien Israël vengé…, du Marrane Orobio de Castro.)

(p.55) (…) dès le début du XVIIIe siècle, un curieux précurseur du transformisme, Benoît de Maillet, parle des races humaines, sorties, d’après lui, des mers. Autre adepte du « polygénisme » avant la lettre, Voltaire marque fortement la supériorité raciale des Européens, « hommes qui me paraissent supérieurs aux nègres, comme ces nègres le sont aux singes et comme les singes le sont aux huîtres… ». Ensuite, des penseurs à l’esprit plus méthodique jettent les bases de la future anthropologie, mais le rejet de la cosmogonie biblique leur laisse le champ libre pour des spéculations qui sont le plus souvent peu flatteuses sur le compte des « sauvages ». Les jugements de valeur portés de la sorte subissent l’empreinte du jeune orgueil bourgeois caractéristique de la société éclairée du temps, et sans doute faut-il faire la part de la pensée matérialiste des lumières, appliquée à arracher au corps les secrets de l’âme. Telle demeurera l’orientation générale de la recherche anthropologique : des générations durant, les savants s’évertueront à chercher les preuves matérielles et tangibles, inscrites dans le corps, de la supériorité intellectuelle et morale de l’homme blanc, ne se résignant pas à ce que sa constitution biologique soit pareille à celle du nègre, et semblable à celle du singe. La rapide diffusion du mot et du concept de race est fort éclairante à tous ces égards.

(p.56) Mais cette dignité et ces prérogatives, Buffon ne les trouvait pleinement présents que chez l’homme blanc d’Europe, le seul à incarner la pure nature humaine, dont toutes les autres races auraient dégénéré. Une telle conception, dont le premier auteur semble avoir été le mathématicien Maupertuis, dans sa Vénus physique, est développée par Buffon dans son discours De la dégénération des animaux. Partisan de l’unité de l’espèce humaine, il y suppose qu’en se répandant à travers le globe l’homme a subi des « altérations » de caractère dégénérescent : « … elles ont été légères dans les régions tempérées, que nous supposons voisines du lieu de son origine ; mais elles ont augmenté à mesure qu’il s’en est éloigné, et lorsque… il a voulu peupler les sables du Midi et les glaces du Nord, le changement est devenu si sensible qu’il y aurait lieu de croire que le Nègre, le Lapon et le Blanc forment des espèces différentes, s’il n’y a eu qu’un seul Homme de créé… »

(p.59) Ainsi donc, c’est dans la mesure même où le nouvel homme prométhéen du Siècle des Lumières, l’artisan de la science et du progrès, tend à prendre au sommet de la Création la place de Dieu, que s’élargit l’écart qui le sépare des autres créatures, des quadrupèdes, des singes et des sauvages. L’émancipation de la science de la tutelle ecclésiastique, l’abandon de la cosmogonie biblique et le délaissement des valeurs chrétiennes laissait la voie libre aux spéculations racistes ; chez certains savants en renom du temps, elles revêtaient déjà un caractère mani-chéiste. Ainsi, chez le philosophe allemand Christophe Meiners, qui croyait avoir découvert l’existence de deux races humaines : la race « claire et belle », et la race « foncée et laide », contrastant entre elles comme la vertu et le vice. Cette théorie, assurait-il, permettait de percer (p.60) le secret des « hommes supérieurs » qui ne surgissent que chez les peuples nobles : « Seuls les peuples blancs, surtout les peuples celtes, possèdent le vrai courage, l’amour de la liberté, et les autres passions et vertus des grandes âmes… les peuples noirs et laids en diffèrent par une déplorable absence de vertus et par! plusieurs vices effroyables… »

|

|

|

|

Léon Poliakov, Histoire de l’antisémitisme, 2. L’âge de la science, éd. Calmann-Lévy, 1981

/France/ (p.111) (…) on a l’impression très nette qu’à leur égard le sectarisme du culte de la Raison redoublait de virulence, notamment dans les départements de l’Est, s’alimentant à la sensibilité antijuive traditionnelle. Symptomatique à cet égard est une brochure populaire à la gloire de Marat, le comparant à Jésus, « tombé lui aussi sous les coups du fanatisme, en travaillant de toutes ses forces à opérer le salut du genre humain ». Dans les départements de l’Est se poursuivait une propagande antijuive ouverte. Le conventionnel Baudot, commissaire aux armées du Rhin et de la Moselle, proposait même un nouveau genre de régénération des Juifs, la régénération guillotinière : « … partout, ils mettent la cupidité à la place de l’amour de la patrie, et leurs ridicules superstitions à la place de la raison. Je sais que quelques-uns d’entre eux servent dans nos armées, mais en les exceptant de la discussion à entamer sur leur conduite, ne serait-il pas convenant de s’occuper d’une régénération guillotinière à leur égard ? » A la même époque (brumaire an II), toutes les municipalités du Bas-Rhin recevaient l’ordre « de réunir à l’instant tous les livres hébreux, notamment le Talmuth, ainsi que tous les signes quelconques de leur culte, afin qu’un autodafé fût fait à la Vérité, le décadi de la seconde décade, de tous ces livres et signes du culte de Moïse ». Il semble que cet ordre ne fut pas suivi d’effet, car en pluviôse, c’est-à-dire trois mois plus tard, une autre circulaire portait défense aux « citoyens qui osent ternir le beau nom de citoyen et l’amalgamer avec celui de juif, de s’assembler dans leurs ci-devant synagogues et y célébrer leurs anciennes simagrées, dans une langue inconnue, avec laquelle on pourrait aisément troubler la sûreté générale ». Le II thermidor, enfin, ce n’est plus leur superstition, mais leur agiotage qui était reproché aux Juifs alsaciens, et l’ordre était donné aux municipalités du district « d’avoir sans cesse les yeux fixés sur ces êtres dangereux, qui sont les sangsues dévorantes des citoyens ».

(p.113) A première vue, il semble bien que sur le chapitre des Juifs plus que sur tout autre, Napoléon fut le fils fidèle de la Révolution, et plus spécialement de la Montagne. Il chercha à régénérer les Juifs, c’est-à-dire à les déju-daïser, et il y réussit en partie. Ses jugements sur les enfants d’Israël, principalement inspirés par la pensée déiste de son temps, n’étaient pas tendres, et cet ennemi des « idéologues » ne se souciait guère du problème responsabilités que posait leur condition avilie, en sorte qu’assemblés bout à bout ces jugements fourniraient la matière d’un petit catéchisme antisémite. Ils combinaient (p.114) l’ancien préjugé théologique à la naissante superstition scientiste : « Les Juifs sont un vilain peuple, poltron et cruel. » « Ce sont des chenilles, des sauterelles, qui ravagent les campagnes. » « Le mal vient surtout de cette compilation indigeste appelée le Talmud, où se trouve, à côté de leurs véritables traditions bibliques, la morale la plus corrompue, dès qu’il s’agit de leurs rapports avec les Chrétiens. » II n’en reste pas moins que les Juifs forment pour lui une race, et que cette race est maudite : « Je ne prétends pas dérober à la malédiction dont elle est frappée cette race qui semble avoir été seule exceptée de la rédemption, mais je voudrais la mettre hors d’état de propager le mal… » Le remède, à ses yeux, consiste dans la suppression de la race, qui doit se dissoudre dans celle des Chrétiens. La tâche est ardue : « … le bien se fait lentement, et une masse de sang vicié ne s’améliore qu’avec le temps ». « Lorsque sur trois mariages, il y en aura un entre Juif et Français, le sang des Juifs cessera d’avoir un caractère particulier. » Dans les faits, Napoléon régenta les Juifs d’une main ferme et efficace ; pourtant, ses desseins administratifs et politiques faisaient leur part à des rêves visionnaires, et peut-être aussi à une peur superstitieuse. Dès l’expédition d’Egypte, il lançait une proclamation aux Juifs, leur proposant de s’enrôler sous ses drapeaux pour reconquérir la Terre promise. Mais ceux-ci restèrent sourds à son appel, et le projet peut être rangé parmi ses « mirages orientaux ». Trois ou quatre années ensuite, une fois nommé Premier Consul, Bonaparte entreprenait de régler les questions religieuses. Cependant, la loi du 18 germinal an X sur l’organisation des cultes catholique et protestant laissait le judaïsme à l’écart : « … quant aux Juifs, aurait-il dit, c’est une nation à part, dont la secte ne se mêle avec aucune autre ; nous aurons donc le temps de nous occuper d’eux plus tard. » Ce temps vint sous l’Empire, au printemps 1806, et il semble bien que son intention première ait été de les priver de leurs droits civiques. Mais le Conseil d’Etat, peuplé d’anciens juristes de la Révolution (Regnault de Saint-Jean d’Angely, Beugnot, Berlier), sut exercer une influence modératrice sur lui. En fin de compte, il décidait de sonder auparavant les reins et les cœurs des Juifs, dont il réunissait à Paris les représentants, en une « Assemblée générale ». (p.115) Tenaient-ils à être Français ? Etaient-ils prêts à jeter par-dessus bord, s’il le fallait, la loi de Moïse ? Aux douze questions embarrassantes qui leur furent posées, les délégués répondirent d’une manière on ne peut plus satisfaisante. « Les Juifs… regardent-ils la France comme leur patrie et se croient-ils obligés de la défendre ? » « Oui, jusqu’à la mort ! » s’exclamait l’Assemblée unanime. Mais les nouveaux patriotes redevinrent le peuple à la nuque dure lorsqu’il fut question des mariages mixtes, dont l’Empereur souhaitait que les rabbins les recommandent expressément : sans heurter de front l’autocrate, l’Assemblée réussissait à esquiver la réponse. Dans l’ensemble, elle subit avec succès l’examen, et produisit une impression favorable sur les commissaires (Pasquier, Portalis) désignés par l’Empereur. Encore fallait-il trouver le moyen de lier la population juive bigarrée de l’Empire, des Pays-Bas à l’Italie, par les décisions adoptées par l’Assemblée : les commissaires furent fort surpris d’apprendre qu’il n’existait aucune autorité organisée, aucun gouvernement central, auquel tous les fidèles de Moïse prêtaient allégeance (un étonnement qui est encore parfois partagé, de nos jours). C’est dans ces conditions que naquit l’idée de réunir à Paris un Grand Sanhédrin, qui, à dix-huit siècles de distance, renouerait avec la tradition d’un gouvernement d’Israël. L’idée enflamma aussitôt l’imagination de Napoléon ; au-delà d’un instrument de régénération et de police des Juifs, le génial opportuniste crut pouvoir utiliser un tel organe pour les besoins de sa grande politique. Le projet fut mis au point par lui au cours des derniers mois de l’année 1806, en même temps que celui du blocus continental ; sans doute comptait-il sur la pieuse allégeance des hommes d’affaires juifs pour mieux affamer l’Angleterre. Le nouveau gouvernement d’Israël allait être une réplique fidèle de l’ancien, et compter le même nombre de membres (soixante et onze), revêtus des mêmes titres ; des invitations furent adressées, au-delà des frontières de l’Empire, à toutes les juiveries de l’Europe. L’ouverture s’effectua le 9 février 1807, en grande pompe, dans la chapelle désaffectée Saint-Jean, rue des Piliers, qui fut débaptisée en rue du Grand-Sanhédrin.

Mais une telle forme de régénération des Juifs était riche d’associations fâcheuses, voire provocatrices, pour la sensibilité chrétienne. Le Sanhédrin n’était-il pas le tribunal juif qui avait accepté le marché de Judas, et lui (p.116) compta les trente pièces d’argent ? N’était-ce pas là que « se passa cette scène d’outrages sans nom où le Fils de Dieu fut souffleté, couvert de crachats et d’insultes ? » Ne fut-il pas, en un mot, l’organe même du déicide? Dès lors, les imaginations se donnèrent libre cours. La propagande antinapoléonienne à l’étranger exploita vigoureusement et longuement ce thème, qui vint compléter celui de Napoléon l’antéchrist, ainsi que nous allons le voir plus loin. En France, même les catholiques ralliés ne manquèrent pas d’y faire des allusions. « Pour le christianisme, l’état malheureux des Juifs est une preuve qu’on voudrait, avant le temps, faire disparaître… », protestait de Donald, comparant le Sanhédrin des Juifs à la Convention des philosophes. Un pamphlet anonyme, qui fut saisi par la police, représentait Napoléon comme « l’oint du Seigneur, qui sauvera Israël ». Mais ce nouveau messie des Juifs ne serait-il pas lui-même d’origine juive ? C’est ce que L’Ambigu, l’organe des émigrés français à Londres, s’empressa d’affirmer, et cette imputation elle aussi a laissé sa trace dans la mémoire des hommes. Le rapide licenciement du Sanhédrin peut laisser croire que ces campagnes impressionnèrent Napoléon, au point de susciter chez lui également une sorte de peur superstitieuse. En effet, cette assemblée au nom millénaire ne tint que quelques séances, au cours desquelles furent entérinées les décisions antérieurement prises par 1′ « Assemblée générale » ; le 9 mars 1807, un mois après son ouverture solennelle, elle fut dissoute, et il ne fut plus jamais question de la réunir à nouveau.

Par ailleurs, non seulement les Juifs des pays étrangers, mais aussi ceux de l’Empire, ne manifestaient pas un enthousiasme excessif pour l’institution appelée à les régir, sous la surveillance impériale. En résultat, et quels qu’aient pu être ses mobiles, Napoléon renonça à son grand plan politico-messianique. En définitive, il se contenta de soumettre les Juifs, par le décret dit « infâme» du 17 mars 1808, à des mesures d’exception partielles, département par département : ceux de la Seine et des départements du Sud-Ouest (auxquels plusieurs autres vinrent se joindre par la suite) gardèrent la plénitude de leurs droits ; ceux des autres départements furent assujettis à des mesures de discrimination qui entravaient leurs déplacements, et l’exercice par eux du commerce. Le décret du 17 mars, qui ruina bien des familles juives, était motivé par la lutte anti-usuraire, (p.117) mais les laborieuses enquêtes sur « les abus des Juifs » prescrites à cette occasion aux préfets nous montrent une fois de plus comment leur mauvaise réputation tenait d’abord à leur qualité de Juifs. (…)

Là où les Juifs restaient effectivement nombreux à exercer le métier de Juifs, ainsi que cela était le cas dans les départements rhénans, ils servaient couramment de prête-noms à des Chrétiens qui n’osaient pas juddiser ouvertement. Les rapports des préfets et des maires signalent à de multiples reprises cet état de choses, que le maire de Metz décrivait comme suit : « Les acquéreurs et les soumissionnaires des biens nationaux (p.118) cherchèrent et trouvèrent de l’argent chez les Juifs. Ils l’obtinrent à très haut prix, parce que les Juifs, en ayant peu, se firent pour ces opérations les courtiers des particuliers non juifs, qui voulurent se procurer de gros bénéfices, en conservant les dehors honnêtes sous lesquels ils étaient connus dans la société. Ainsi, l’odieux était pour les Juifs, et le profit revenait à d’autres. La liberté du commerce de l’argent favorisa d’ailleurs l’usure ; on vit à Metz des usuriers dans toutes les classes de la société… »

Pourtant, les commissaires de l’Empereur rejetaient le blâme sur les Juifs seuls : « On eût dit que [les Juifs] enseignaient à ceux qu’ils dépouillaient l’oisiveté et la corruption, tandis qu’ils étaient leur moralité à ceux qu’ils ne dépouillaient pas. Des notaires publics, séduits par eux, employaient leur ministère à cacher leur honteux trafics, et des domestiques, des journaliers, leur apportaient le prix de leurs services ou de leurs journées, afin qu’ils le fissent valoir comme leurs propres derniers. De cette] manière, les professions utiles étaient abandonnées par un certain nombre de Français, qui s’accoutumaient à vivre sans travail des profits de l’usure… »

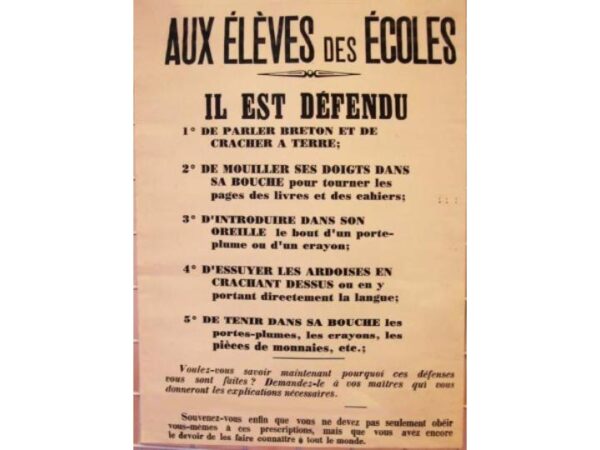

(p.135) Pour entrer dans la grande société, il leur fallait passer d’abord par l’école publique. Chemin de croix pour bien des enfants juifs, les marquant pour le reste de leurs jours. Arrivé au faîte des honneurs, Adolphe Cré-mieux évoquait ce passé : « … je ne pouvais pas traverser les rues de ma ville natale sans recueillir quelques injures. Que de luttes j’ai soutenues avec mes poings ! ». (Pour corriger les effets de cette évocation, l’homme d’Etat ajoutait aussitôt : « Eh bien, peu d’années je faisais mes études à Paris, et quand je rentrais à Nîmes, en 1817, je prenais ma place au barreau et je n’étais plus juif pour personne ! » Ainsi donc, la société nîmoise eut le tact de ne pas voir le Juif en Crémieux ; tel est peut-être le secret de la tolérance française…) Se fondant, on peut le croire, sur ses souvenirs d’enfance, Frédéric Mistral évoquait dans Nerto ces guerres enfantines, à cinquante contre un : « Lou pecihoun ! Lou capeu jaune ! A la jutarié ! que s’encaune ! Cinquante enfant ié soun darrié1… » Tout porte à croire que dans l’est de la France, les brimades, aux rites semblables, étaient tout aussi courantes. Le rabbin de Metz, J.-B. Drach, décrivait l’enfance de son frère « … que ses camarades d’école… poursuivaient au sortir de la classe, l’accablant d’injures, de coups de pierre, et, que pis est, lui frottant les lèvres avec du lard. Malgré les chefs de l’école, qui interposèrent plus d’une fois leur autorité, ces persécutions continuèrent jusqu’à ce que mon frère se fût distingué par ses progrès et les prix qu’il obtenait à la fin de chaque année ; il est maintenant un des meilleurs miniaturistes de sa province ».

1 « Le guenillon ! le chapeau jaune ! A la juiverie ! qu’il se cache ! Cinquante enfants après lui… »

|

|

|

|

Léon Poliakov, Histoire de l’antisémitisme, 2. L’âge de la science, éd. Calmann-Lévy, 1981

La France Avant l’Affaire.

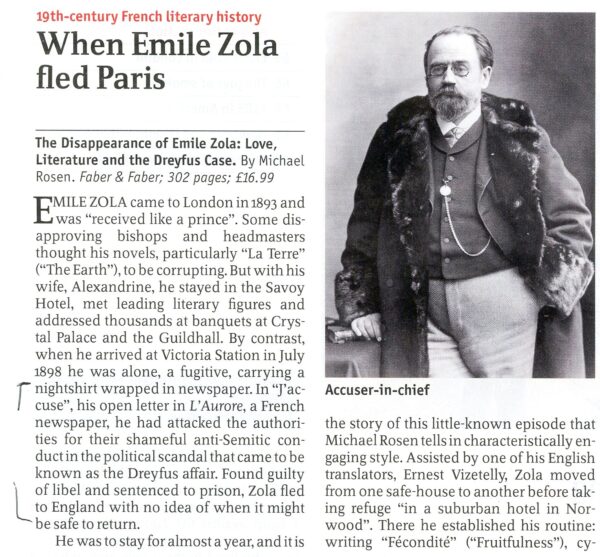

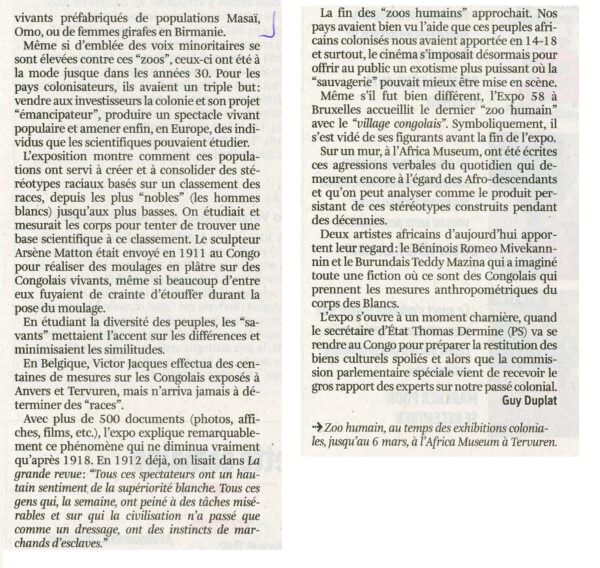

(p.284) Si on voulait mesurer la force de l’antisémitisme dans un pays à la quantité d’encre répandue à propos des Juifs, c’est sans doute à la France que reviendrait la palme, à la fin du 19e siècle. L’affaire Dreyfus demeure en effet le procès le plus retentissant de tous les temps ; mais entre autres conséquences, il donna à l’antisémitisme français une résonance qu’on peut croire artificielle. Qu’on tienne cette affaire pour une honte nationale, ou pour une gloire nationale — sans doute fut-elle les deux à la fois — elle ranima en la décuplant, à partir de 1894, une agitation qui commençait à se diluer tout comme dans les pays germaniques, et pour quelques années, la France devint effectivement la seconde patrie de tous les hommes qui se sentaient concernés, d’une manière ou de l’autre, par le débat international autour des Juifs. Les perspectives historiques s’en sont trouvées faussées, au point que des philosophes ont pu voir dans l’Affaire une répétition générale (heureusement avortée) du nazisme. Il reste qu’avant même qu’elle n’éclate, la France fut, dans le monde occidental, le second foyer des campagnes antisémites du type moderne, et qu’il n’y en eut pas de troisième : il y eut donc, à ce propos, une sorte de dialogue franco-allemand, dont on est tenté de se demander s’il ne fut pas l’indice, d’une certaine affinité, remontant peut-être à des temps très anciens, lorsque les descendants de Charlemagne régnaient des deux côtés du Rhin (p.285) et que la future Allemagne s’appelait « Francie orientale»… Mais, en tout cas, si l’antisémitisme français fut pour une partie calqué sur l’antisémitisme germanique, pour une autre partie il correspondait à une tradition différente, et coulait de sources autochtones. D’une manière ou d’une autre, il s’agissait en France de certaines séquelles de la Révolution. De ses prolongements idéologiques directs, d’abord : nous avons vu à quel point les mouvements socialistes, qu’ils aient été « utopiques » ou « scientifiques », à la seule exception du saint-simonisme, étaient entachés d’antisémitisme. Mais au cours des années 1880, le relais fut pris par les militants du camp adverse, surtout par des catholiques pour lesquels la Révolution était le Mal incarné, un Mal attribué à un complot ourdi par des forces antichrétiennes et antifrançaises occultes. C’est en effet en France que s’est formée, au lendemain du drame révolutionnaire, l’école de pensée pour laquelle les complots montés par des ennemis du genre humain constituent la clef majeure de l’histoire universelle. Cette école, dont au xxe siècle les nazis furent les principaux, mais non les seuls adeptes, a la fâcheuse tendance de tirer ses preuves les plus péremptoires de l’absence de preuves, puisque l’efficacité d’une société secrète se mesure le mieux par définition, au secret dont elle sait entourer ses activités. La plus grande ruse du Diable n’est-elle pas de faire croire qu’il n’existe pas ? Des convictions de ce genre permettent au dénonciateur de gagner à tous les coups. Pour ce qui est de la Révolution de 1789, l’ennemi invisible fut d’abord figuré par les protestants, mais dès 1807, il est question d’une conspiration juive ; par la suite, les protestants passèrent à l’arrière-plan, tandis que les Juifs et les francs-maçons occupaient alternativement ou conjointement l’avant-scène. Au demeurant, les comploteurs étaient le plus souvent censés opérer pour le compte du Diable ou de l’Antéchrist, qui (d’après les révélations de Léo Taxil, acclamées par l’ensemble de l’épiscopat français) leur donnait ses instructions par télégraphe ou par téléphone : en prenant connaissance de ces exploits de « Satan Franc-Maçon », on en vient à se dire que c’est dans la France de Louis Pasteur et d’Ernest Renan que furent établis les records absolus de la crédulité humaine, du moins au xixe siècle.

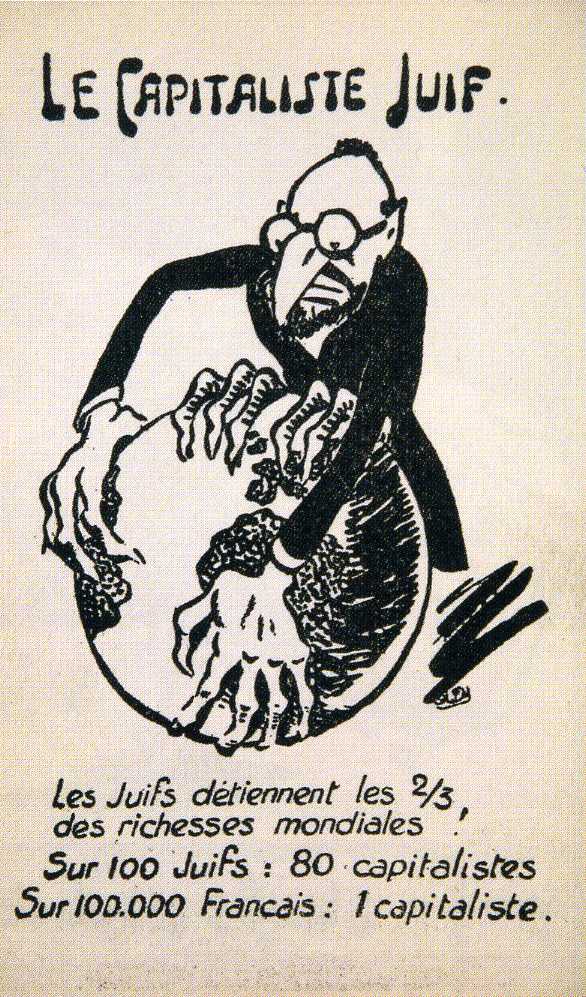

(p.291) Le bestseller français de la deuxième moitié du XIXe siècle : La France Juive d’Edouard Drumont (1886). (…) Pourquoi ce subit triomphe ? Drumont était un bon journaliste, et son énorme volume, dont l’index comptait plus de trois mille noms, était une chronique scandaleuse, dans laquelle étaient dénoncés non seulement les inévitables Rothschild et autres « fils d’Abraham », mais aussi tout ce qui en France avait un nom, pour peu que ses porteurs aient cultivé des relations avec les Juifs. Il y avait là certes de quoi provoquer de l’intérêt pour le livre : mais non de quoi entourer Drumont de l’auréole de prophète, « révélateur de la Race » (Alphonse Daudet), « le plus grand historien du 19ee siècle » (Jules Lemaitre), «observateur visionnaire » (Georges Bernanos).

(p.292) Faut-il s’étonner si La France juive trouva ses lecteurs les plus enthousiastes parmi ces « bons prêtres » que Drumont exhortait à « expliquer que la persécution religieuse n’est que la préface du complot organisé par la ruine de la France » ? Mais sans doute sa plus grande habileté fut-elle de « rajeunir la formule » (Barrés), en asseyant une partie de son argumentation sur les prestiges de la science. Tout son livre premier était consacré, sur la foi de sommités aussi peu cléricales que Littré et Renan, au contraste entre « le Sémite mercantile, cupide, intrigant, subtil, rusé » et « l’Aryen enthousiaste, héroïque, chevaleresque, désintéressé, franc, confiant jusqu’à la naïveté. Le Sémite est un terrien… l’Aryen est un fils du ciel (…) [Le Sémite] vend des lorgnettes ou fabrique des verres de lunettes comme Spinoza, mais il ne découvre pas d’étoiles dans l’immensité des cieux comme Lever-rier », et ainsi de suite. S’étant ainsi mis en règle avec la science de son siècle, Drumont, une centaine de pages plus loin, commençait à récrire à sa façon l’histoire de la France, évoquant les Juifs à travers les paroles ou les actes de Saint Louis et de Bossuet. En fin de compte, c’est surtout à ce syncrétisme théologico-raciste qu’on peut attribuer les triomphes de Dru-mont. Dans cette foulée, La Croix, une fois devenue ouvertement antisémite, opposait à la « race juive » non pas une race chrétienne, mais la « race franque », un autre jour elle écrivait « qu’en dehors de toute idée religieuse», il serait absurde de penser qu’un Juif puisse devenir un Français. En regard, l’abbé Lémann, un Juif converti, entendait assumer, avec une humilité plus que chrétienne, sa responsabilité de Juif pour le crime de la Crucifixion (« Oui, le bourreau méritait d’être réhabilité avant nous; car le bourreau ne fait mourir que les hommes, les coupables, et nous, nous avions fait mourir le Fils de Dieu, l’innocent ! »).

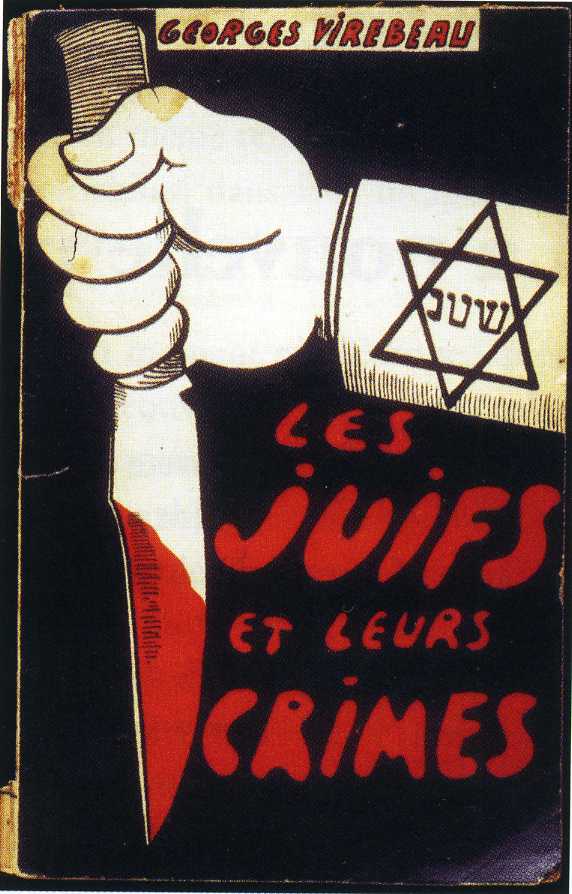

II va de soi que le thème juif devint à partir de 1886 un thème à la mode, un vrai filon pour les journalistes aussi bien que pour les romanciers. Au total, la production (p.293) antisémite française de la Belle Epoque se compte par des centaines, voire des milliers de titres. Certains propos peuvent donner l’impression que l’antisémitisme était en voie de devenir en France, vers 1890, une sorte de monopole catholique. En septembre 1890, La Croix se proclamait fièrement « le journal le plus antijuif de France » ; en mars 1891, le premier numéro d’une feuille éphémère qui s’intitula L’anti-Youtre déplorait que « jusqu’ici, les cléricaux seuls se sont attaqués à la juiverie », et au plus fort de l’affaire Dreyfus, Georges Clemenceau ne disait pas autre chose, en constatant que « l’antisémitisme n’est qu’un nouveau cléricalisme en train de reprendre l’avantage », A peu près à la même époque, un rédacteur de La Croix écrivait à son directeur, le P. Vincent de Bailly : « L’affaire de la juiverie passionne de nouveau tous les Chrétiens… Un grand nombre de semi-incrédules commencent à trouver qu’en France, il n’y a de vrais Français que les catholiques », constituant ainsi l’antisémitisme en attribut exclusif de la catholicité. Mais tous les catholiques ne pensaient pas ainsi, et surtout, l’antisémitisme laïque, scientiste et intégralement raciste, ne manquait pas de champions de son côté.

L’impérissable inspiration voltairienne, par exemple, est manifeste dans les très populaires écrits, si prisés par S. Freud, de l’essayiste et psychologue Gustave Le Bon : « Les Juifs n’ont possédé ni arts, ni sciences, ni industrie, ni rien de ce qui constitue une civilisation… Aucun peuple n’a laissé, d’ailleurs, de livre contenant des récits aussi obscènes que ceux que renferme la Bible à chaque pas. » Le philosophe matérialiste Jules Soury, l’ami et la caution scientifique de Maurice Barrés, s’exprimait pour sa part en termes plus matérialistes : « Faites élever un Juif dans une famille aryenne dès sa naissance (…) ni la nationalité ni le langage n’auront modifié un atome des cellules germinales de ce Juif, par conséquent de la structure et de la texture héréditaires de ses tissus et de ses organes. » Ce n’est pas pour rien que Soury croyait avoir découvert « le substratum cérébral des opérations rationnelles ». On peut citer aussi l’anthropologue illuminé Georges Vacher de Lapouge qui, redoutant l’extinction des Aryens, consignait en 1887 cette vision effectivement prophétique : «Je suis convaincu qu’au siècle prochain, on s’égorgera par milliers pour un ou deux degrés de plus ou de moins dans l’index céphalique… les derniers sentimentaux pourront (p.294) assister à de copieuses exterminations de peuples.» Dans la vie politique, le camp socialiste, tout en commençant sur le tard à se distancer d’une idéologie qui était en voie de devenir l’apanage de la bourgeoisie catholique, comptait encore dans ses rangs, vers 1900, c’est-à-dire au lendemain de l’affaire Dreyfus, des antisémites convaincus comme le médecin Albert Régnard ou le célèbre avocat belge Edmond Picard, tandis que René Vivian! ou Alexandre Millerand, par exemple, adoptaient une attitude ambiguë. Mais l’ambiguïté — ou ce que nous aurons tendance à qualifier rétrospectivement de ce nom — I paraissait régner à tous les niveaux : en 1892, Guesde et Lafargue eux-mêmes ne dédaignaient pas de se mesurer au cours d’une réunion contradictoire avec deux lieutenants de Drumont, et en janvier 1898 encore, le parti socialiste, sous les signatures de Jaurès, de Sembat et de Guesde, renvoyait dreyfusards et antidreyfusards dos à dos, en leurs qualités respectives d’opportunistes et de cléricaux : « Prolétaires, ne vous enrôlez dans aucun des clans de cette guerre civile bourgeoise ! » D’autres idéologues voulaient combiner, tout comme en Allemagne, socialisme et antisémitisme. Au début de 1890, il s’était formé à Paris, sous la présidence de Drumont, une « Ligue antisémitique nationale de France », dont le vice-président, Jacques de Biez, se qualifiait de « national-socialiste ». Ce mouvement descendit dans la rue et chercha à se prolétariser, avec pour animateur l’aventureux marquis de Mores, chef d’une bande de forts des Halles et de bouchers de la Villette. Comme en Allemagne, un groupe antisémite se constitua alors à la Chambre des députés : en novembre 1891, une proposition de loi tendant à l’expulsion générale des Juifs recueillit 32 voix. Comme en Allemagne, il se trouva des auteurs à entreprendre la démonstration de l’aryam’té de Jésus, que Jacques de Biez affiliait patriotiquement à la race celte. Et cependant l’antisémitisme français supporte mal la comparaison avec l’antisémitisme germanique.

(p.298) (…) Si Proust a ainsi cruellement mis à nu la psychologie de certains « Israélites », un artiste presque aussi grand que lui, Maurice Barrès, le premier maître à penser du général de Gaulle et de tant d’autres Français illustres, reste le meilleur témoin de la perception antisémite des Juifs, aux temps du Panama. A lire Barrès, on retrouve l’ambivalence des antisémites français, chez lesquels l’attirance ou même l’admiration sont si clairement perceptibles, derrière la haine. Dès 1890, il s’interrogeait sur « le caractère commun des intelligences juives » : « Le juif est un logicien incomparable. Ses raisonnements sont nets et impersonnels, comme un compte en banque (…) Ainsi échappent-ils à la plupart de nos causes d’erreurs. De là leur merveilleuse habileté à conduire leur vie… » Dans le même contexte, Barrés ne dissimulait pas son admiration pour Disraeli, et Léon Blum, qui le connut à l’époque, évoquait en 1935 « la grâce fière et charmante de son accueil, cette noblesse naturelle qui lui permettait de traiter en égal le débutant timide qui passait son seuil. Je suis sûr qu’il avait pour moi de l’amitié vraie… » Ce n’est que pendant l’affaire Dreyfus que Barrés fut atteint de la manie de persécution antisémite, qui empreint du début jusqu’à la fin son grand « Roman de l’Energie nationale » (1897-1902). Réunis dans le salon du baron de Reinach, les financiers juifs « sont le gouvernement de notre pays, auxquels nos ministres demandent de diriger dans l’ombre et sans responsabilités les finances de l’Etat » ; ils n’en sont pas moins des « laquais allemands », mais ces laquais « se mêlaient de négocier la France même ».

L’Affaire.

De bonne heure, nombre de fils de famille juifs s’étaient lancés à l’assaut des carrières militaires qui, en France, leur étaient ouvertes : dès 1880, ils étaient « proportionnellement » dix fois plus nombreux à l’Ecole polytechnique que les Chrétiens ; en ce qui concerne l’ensemble du corps des officiers, il comptait, en 1894, près de 1 p. 100 de Juifs (plus de 300 sur 40000), et Drumont s’indignait de voir que les Lévy y étaient déjà plus nombreux que les Martin. Aussi bien la toute première attaque de La Libre Parole, en mai 1892, visait-elle ces traîtres en puissance, un officier juif étant par définition « l’officier qui trafique sans pudeur des secrets de la défense nationale » (de là, la série des duels que nous avons mentionnés). Sans doute un grand nombre d’officiers catholiques partageaient-ils ce jugement, et sans doute le quotidien de Drumont n’avait-il pas complètement tort lorsqu’il ajoutait qu’il «existait chez l’énorme majorité des militaires un sentiment de répulsion instinctive contre les fils d’Israël ». La médiocre sympathie, si souvent relevée, qu’inspirait le capitaine Alfred Dreyfus à ses frères d’armes, doit être appréciée aussi à cette lumière-là, et sa façon de parler de son « cœur alsacien » (jamais de son « cœur juif ») n’y pouvait rien changer.

Il est vrai qu’en ce qui concerne la genèse policière du drame, « on ne pourrait, sans s’aventurer beaucoup, déterminer dans quelle mesure exacte le fait que Dreyfus fût juif fit pencher du mauvais côté la balance ». Mais on peut le faire à partir du moment où, en novembre 1894, elle commença à défrayer les journaux, et jusqu’à la fin. L’essentiel a été dit en deux mots par Théodore Herzl, qui, en sa qualité de journaliste, avait assisté au procès et à la dégradation : « Ils ne hurlaient pas « A bas Dreyfus ! » mais « A bas les Juifs ! » Mais s’ils, c’est-à-dire les Français pour une fois quasi unanimes, hurlaient de la sorte, c’est qu’ils étaient patriotiquement excités par l’ensemble de la presse, travaillée à cette fin par l’état-major, et qui par surcroît avait à se faire pardonner d’avoir été naguère (p.300) stipendiée par Reinach, Cornélius Herz et Arton, ces corrupteurs juifs. C’est seulement ainsi qu’on peut s’expliquer « l’extraordinaire intérêt passionnel » (Herzl) porté au procès. Peu nombreux étaient les contemporains à ne pas succomber à la frénésie antisémite de ces semaines. Citons parmi eux Saint-Genest, le chroniqueur militaire du Figaro : « Eh bien ! avant qu’on le juge, je déclare encore une fois que tout cela est fou. Dreyfus n’est rien, ce procès n’est rien. Ce qui est grave, c’est le spectacle que nous avons donné à l’Europe… »

(p.304) L’agitation antisémite en France ne prit nullement fin en été 1898, en même temps que les tumultes de l’Affaire, comme on est souvent porté à le croire. Sous ces rapports, l’année 1898 se laisse même considérer comme un point de départ tout comme un point d’arrivée. Certes, l’affaire Dreyfus fit éclore une génération nouvelle de témoins chrétiens, d’écrivains et de penseurs chez lesquels la justice rendue aux Juifs orienta désormais leur œuvre — et d’abord, Charles Péguy, le prophète qui, le premier en Europe, défendit, souvent contre les Juifs français eux-mêmes, « le droit d’Israël à la différence » (comme on le dirait de nos jours). Mais cette même année 1898 vit naître nombre d’organisations antisémites nouvelles, telles que la Ligue de la patrie française, présidée par le poète François Coppée, la Jeunesse nationale et antisémite, présidée par Drumont, et surtout L’Action française de Charles Maurras et Léon Daudet. Si le premier nommé devint le théoricien le plus écouté d’un nationalisme « intégral », auquel l’antisémitisme servit jusqu’à l’invasion nazie comme de pierre de touche, le second fut un polémiste particulièrement efficace, au « style charnel, olfactif », n’épargnant ni son ami Marcel Schwob, avec « son extrême laideur ethnique, boursouflée, ses grosses lèvres de jambon » ni les Juifs accusés de meurtre rituel en Russie, « animaux à face humaine qui oscillent avec monotonie de l’or à l’obscénité », et apercevant la main d’Israël même dans les dérèglements de la nature, tels que l’inondation parisienne de 1910. Sur ce dernier point, son argumentation reflète fort bien en quoi le style antisémite moderne différait du style médiéval. Pour le fanatique du Moyen Age, c’est sciemment que, par exemple, le Juif propageait la peste ; pour son émule moderne, sa spéculation sur le bois entraînait des déboisements, qui entraînaient les inondations : ainsi donc, dans le premier cas, le Juif était nocif délibérément et en vertu de son idéologie, dans le second, il pouvait l’être à son insu et en

1. L’Europe suicidaire, Calmann-Lévy, 1977, pp. 75-78.

(p.305) raison de sa nature — ce qui, du point de vue de la rationalité, n’était guère un progrès.

(p.306) /Clémenceau, essayiste en 1898/

Au pied du Sinaï, un recueil de nouvelles sur les Juifs de Galicie (qu’il avait eu l’occasion d’approcher lors de ses cures à Carlsbad). Certes, le poncif n’en est pas absent — « Ce qui domine à Busk, après le canard et l’oie, c’est le Juif crasseux (…) des nez crochus, des mains en griffes s’accrochant aux choses obscures, et ne les lâchant que contre monnaie sonnante. » Mais c’est l’admiration qui l’emporte, et de loin, pour « cette race énergique, partout répandue sur la terre, toujours combattue, toujours vivante (…) possédant le plus précieux trésor, le don de vouloir et de faire ». Pourtant, comment les Juifs employaient-ils ce capital ? A en entendre Clemenceau, grâce à lui, ils espéraient devenir les maîtres du monde : « Méprisé, haï, persécuté pour nous avoir imposé des dieux de son sang, [le Sémite] a voulu se reprendre et s’achever par la domination de la terre. » Sémite, ici, est synonyme de Juif ; ailleurs, sémitisme ou judaïsme désignent, chez Clemenceau, comme chez Karl Marx et tant d’autres, le règne de l’argent en général : « Le sémitisme, tel que nous en voyons présentement tant d’exemples chez les enfants de Sem et de Japhet… » Ailleurs encore, il se réclame de son idéalisme aryen pour déplorer la montée de l’endurante race. Mais, à sa manière, il conclut sur des paroles d’espoir : « II suffit d’amender les Chrétiens, encore maîtres du monde, pour n’avoir pas besoin d’exterminer les Juifs en vue de leur voler le trône d’opulence jusqu’ici convoité des hommes de tous les temps et de tous les lieux. » C’est sur cette note conciliante que s’achève Au pied du Sindi. Ainsi donc, tout comme un Wagner ou un Dostoïevski, encore que dans un esprit bien différent, Clemenceau admettait la proximité d’un « règne juif » ! Vingt ans plus tard, en automne 1917, il témoigna d’une autre façon des pouvoirs qu’il prêtait aux enfants d’Israël, puisqu’il accusait les Juifs allemands d’être à eux tout seuls les fauteurs de la Révolution et de la défection russes. Sans doute s’agissait-il d’une intoxication du 2e Bureau ou de quelque autre agence, comme on le verra plus loin.

Quelles conclusions tirer ? L’une serait banale : à savoir, qu’un très grand homme, traitant d’un très grand sujet (grande race tragique, écrivait encore Clemenceau), est porté à se contredire plus que quiconque. L’autre serait que jadis antisémitisme et sionisme n’étaient guère incompatibles, ainsi que l’attestent les propos ou les écrits de Martin Luther, de Fichte, de H. Stewart Chamberlain (p.307) ou de Drumont, pour ne citer que quelques antisémites majeurs. A la réflexion, la proposition se laisserait étendre à Clemenceau, qui n’intitula pas son recueil de nouvelles Au pied des Carpathes, ainsi que l’aurait commandé la géographie.

Léon Poliakov, Histoire de l’antisémitisme, 2. L’âge de la science, éd. Calmann-Lévy, 1981 (p.467) Surtout, depuis 1933, le spectre du martyr persécuté d’outre-Rhin vint s’adjoindre à celui du persécuteur-bourreau de Moscou, pour ouvrir des perspectives encore plus terribles. « Tout plutôt que la guerre ! » Or, était-il concevable que, menacé comme il l’était par Hitler, le Juif international ne s’emploie pas à provoquer une mobilisation générale ? Par conséquent, sus au Juif ! C’est ainsi qu’entre beaucoup d’autres choses se laisse comprendre la conversion publique à l’antisémitisme de Céline, après 1933. Certes faisant flèche de tout bois, Céline ne manquait pas de honnir les Juifs à l’aide d’arguments tant classiques — « une fois bien sûrs qu’ils vous possèdent jusqu’aux derniers leuco-blastes, alors ils se transforment en despotes, les pires arrogants culottés qu’on a jamais vus dans l’Histoire » — que modernes — « Kif à nos youtres, depuis que leur Bouddha Freud leur a livré les clés de l’âme. » Mais sa véritable terreur, l’ancien combattant et l’émule de Vacher de Lapouge la hurlait désormais comme suit : « Au point où nous en sommes de l’extrême péril racial, biologique, en pleine anarchie, cancérisation fumière, où nous enfonçons à vue d’œil, stagnants, ce qui demeure, ce qui subsiste de la population française devrait être pour tout réel patriote infiniment précieux, intangible, sacré. A préserver, à maintenir au prix de n’importe quelles bassesses, compromis, ruses, machinations, bluffs, tractations, crimes. Le résultat seul importe. On se fout du reste ! Raison d’Etat ! La plus sournoise, la plus astucieuse, la moins glorieuse, la moins flatteuse, mais qui nous évite une autre guerre. Rien ne coûte du moment qu’il s’agit de durer, de maintenir. Eviter la guerre par-dessus tout. La guerre pour nous, tels que nous sommes, c’est la fin de la musique, c’est la bascule définitive au charnier Juif. « Le même entêtement à résister à la guerre que déploient les Juifs à nous y précipiter. Ils sont animés, les Juifs, d’une ténacité atroce, talmudique, unanime, d’un esprit de suite infernal, et nous ne leur opposons que des mugissements épars. « Nous irons à la guerre des Juifs. Nous ne sommes bons qu’à mourir… »

(p.468) « Les Juifs ainsi définis réagissent tôt ou tard en Juifs, et renouent, même si c’est à leur corps défendant, leurs vieux liens (…) Une telle alliance, qui transcende toutes les frontières, sème des méfiances qui deviennent « aryennes », en vertu du contraste, et isolent à nouveau les Juifs ; tel est le cercle vicieux hitlérien 1. » Et au-delà de ces enchaînements psycho-historiques, la bourgeoisie, les nantis avaient d’autres motivations, d’autres peurs, que nous venons d’évoquer. Ainsi que l’écrivait François Mauriac peu avant de mourir, « la génération d’aujourd’hui ne saurait concevoir ce que la Russie soviétique de ces années-là et le Frente Popular de Madrid incarnaient pour la bourgeoisie française ». C’est dans ces conditions que se comblait rapidement la faille entre l’imaginaire et le réel. La « disparité » sur laquelle nous nous sommes interrogés prenait fin. L’agitation antijuive gagnait la rue, des meetings antisémites répondaient aux meetings antihitlériens. La société française, une seconde fois, sortit de sa réserve et, surtout lorsque le sang commença à couler outre-Pyrénées, oublia les conventions relatives aux Juifs. On vit alors La Croix, qui pourtant en 1927 avait abjuré l’antisémitisme, proposer sous la plume de son chroniqueur, Pierre l’Ermite, une explication simple de la guerre d’Espagne : « Les Espagnols avaient tout pour être heureux. Baignés d’azur, sans grands besoins, ils pouvaient rêver sous le soleil, vivre de leur industrie, se nourrir sur leur sol et jouer de la mandoline… « Un jour, soixante Juifs arrivent de Moscou. Ils sont chargés de montrer à ce peuple qu’il est très malheureux : « Si vous saviez comme on est mieux chez nous. » Et voici cette nation chevaleresque qui se met, pieds et poings liés, à la domesticité de la lointaine Russie, laquelle n’est pas de sa race… » On vit alors l’hebdomadaire Je suis partout, qui en 1930-1935 s’était tenu dans les limites de la décence, tourner effectivement au « Juif partout », publier deux numéros

1. Cf. L. poliakov, De l’Antisionisme à l’Antisémitisme, Paris, 1969, p. 57.

(p.469) spéciaux sur les Juifs qu’il fallut réimprimer, citer longuement Céline — « Nous le récitons, nous le clamons, nous en avons fait notre nouveau Baruch » — ; traiter Jacques Maritain de « souilleur de race », et même concéder quelque mérite à Staline, lors des grandes purges : « Pour cet homme du peuple brutal et fruste, la patrie a un sens, un sens qu’elle n’a jamais eu et qu’elle ne pourra jamais avoir pour les Trotski, les Radek et les Yagoda. » On vit Georges Bonnet, le ministre des Affaires étrangères, anticiper les discriminations raciales en infligeant un affront à ses collègues juifs Georges Mandel et Jean Zay, pour mieux faire honneur à Joachim von Ribbentrop. Le suicide de la IIIe République ayant été signifié de la sorte, on vit enfin un autre de ses collègues, mieux connu comme une gloire des lettres françaises, réclamer l’institution d’un ministère de la Race. Jean Giraudoux, car c’est de lui qu’il s’agissait, mettait en avant les considérations que voici : « [Les Juifs étrangers] apportent là où ils passent l’à-peu-près, l’action clandestine, la concussion, la corruption, et sont des menaces constantes à l’esprit de précision, de bonne foi, de perfection qui était celui de l’artisanat français. Horde qui s’arrange pour être déchue de ses droits nationaux et braver ainsi toutes les expulsions, et que sa constitution physique, précaire et anormale, amène par milliers dans les hôpitaux qu’elle encombre… » On voit que l’argument biologique de rigueur n’avait pas été oublié.

|

|

|

|

Léon Poliakov, Histoire de l’antisémitisme, 2. L’âge de la science, éd. Calmann-Lévy, 1981

La solution finale

(p.492) Il convient maintenant de parler un langage simple et clair. Dès le printemps 1933, le gouvernement du IIIe Reich promulguait des lois qui excluaient les Juifs de la fonction publique et du barreau, et prenait des mesures démagogiquement spectaculaires, telles qu’une journée de boycott des commerces juifs, et les autodafés des livres d’auteurs juifs, sur les places publiques. Mais ce n’est qu’en été 1935, lorsque l’Allemagne et les pays étrangers aussi s’étaient pour ainsi dire accoutumés à l’idée d’une discrimination raciste au centre de l’Europe et que les facultés d’indignation s’étaient émoussées, que Hitler fit édicter les fameuses « lois de Nuremberg », qui instituaient de nouvelles barrières raciales, interdisant sous peine de prison, tant les mariages que les « rapports extra-maritaux » entre Juifs et « sujets de sang allemand ». C’était mettre les Juifs hors la loi, donnant force légale à des tabous sexuels, ces tabous que Hitler évoquait volontiers dans ses discours et dans ses écrits : « Le jeune Juif aux yeux noirs épie, pendant des heures, le visage illuminé d’une joie satanique, la jeune fille inconsciente du danger, qu’il souille de son sang… » (Mon Combat.)

Léon Poliakov, Histoire de l’antisémitisme, 2. L’âge de la science, éd. Calmann-Lévy, 1981

Le cas particulier de la France

Dans les pays vaincus et occupés à l’Ouest — je me contenterai ici d’évoquer le cas de la France — les événements prirent d’abord un tout autre tour. Le souci de « correction » caractéristique pour les premiers mois de l’occupation interdisait les brutalités publiques, et plus généralement tout exhibitionnisme antisémite : d’ailleurs les Nazis espéraient que la France finirait par y voir clair d’elle-même ; en attendant, il s’agissait « d’éviter, dans ce domaine, la réaction du peuple français contre tout ce qui vient d’Allemagne », comme l’écrivait le capitaine SS Lischka, en poste à Paris. Il fallait donc que les mesures antijuives parussent bien françaises. Ce qui était faisable, puisqu’un climat fascisant régnait à l’époque parmi les dirigeants de « l’Etat français » du maréchal Pétain, pour une bonne part les héritiers ou les conservateurs des passions antidreyfusardes d’antan. C’est spontanément qu’ils prirent les premières mesures, qui du reste frappaient beaucoup plus durement les Juifs étrangers que les Juifs français — en ce sens, les hommes de Vichy furent plus xénophobes que vraiment racistes. Dès l’été 1940, des dizaines de milliers d’étrangers furent internés dans les camps de Gurs, de Rivesaltes, de Récébédou, etc., ou astreints à des travaux forcés dans des « compagnies de travailleurs », tandis que, en ce qui concerne les Juifs (p.497) français, le « Statut des Juifs » d’octobre 1940 se contentait pour commencer de les écarter de l’armée, de la fonction publique et de la presse et accordait même dans certains cas des exemptions. Les contradictions de l’antisémitisme vichyssois sont on ne peut mieux illustrées par cette brève correspondance :

Le 27 janvier 1941 « Monsieur le maréchal Pétain, Je lis dans un journal de la région : « En application de la loi du 3 décembre 1940, M. Peyrouton a révoqué (entre autres noms) Cahen, chef de cabinet de la Préfecture de la Côte-d’Or. » M. Peyrouton aurait dû se renseigner avant de prendre cette mesure ; il aurait appris que l’aspirant Jacques Cahen a été tué, le 20 mai, et inhumé à Abbeville. Il a suivi les glorieuses traditions de ses cousins, morts pour la France en 1914-1918, l’un comme chasseur alpin, l’autre comme officier au 7e génie, à l’âge de 24 et 25 ans, nos deux seuls fils et dont les mânes ont dû tressaillir d’horreur devant un pareil traitement. Agréez, etc. »

CABINET DU MARECHAL PETAIN Vichy, le 31 janvier 1941 « Madame, Le maréchal a lu la lettre que vous lui avez adressée au sujet de votre neveu. Il a été d’autant plus ému, que l’un de ses collaborateurs s’est trouvé avec M. J. Cahen le 20 mai 1940, quelques heures avant qu’il soit frappé. Le maréchal Pétain va demander à M. le Ministre de l’Intérieur de reconsidérer la mesure qu’il avait prise à rencontre de votre neveu. Veuillez agréer. Madame, mes hommages respectueux. » D’où l’on voit que, en ces temps-là, un Juif français pouvait même devenir un français à part entière — à condition d’être mort…

(p.504) Après les protestations de l’Eglise de France de l’été 1942, et a fortiori après la défaite de Stalingrad, au printemps 1943, le double jeu, à tous les niveaux, des politiciens et des fonctionnaires, conduisit les hommes d’Eichmann à désespérer de l’aide de l’administration et de la police française, dans la zone occupée également *. C’est pourquoi, en partie du moins, le nombre des Juifs qui périrent dans les chambres à gaz demeura inférieur à cent mille, dans le cas français.

|

|

|

|

Léon Poliakov, Histoire de l’antisémitisme, 2. L’âge de la science, éd. Calmann-Lévy, 1981

(p.517) Mais revenons au camp d’Auschwitz. Les sursitaires juifs y connurent des destinées diverses, puisque d’une manière générale, la société concentrationnaire était singulièrement hiérarchisée, de sorte que certains détenus, en fonction de leur ancienneté et de leur origine, mais surtout de leur entregent et de leur flair, parvenaient à se hisser à des postes d’un grand pouvoir. Ces kapos étaient le plus souvent des vieux routiers allemands, transférés des camps remontant aux premières années du IIIe Reich. Ils devenaient de la sorte des rouages du système SS, et en acquéraient d’ordinaire, en vertu d’un mimétisme à la longue quasiment inévitable, les caractères typiques, la brutalité, le vocabulaire, l’allure générale, et d’une certaine façon la mise, à commencer par les bottes.

|

|

|

|

Léon Poliakov, Histoire de l’antisémitisme, 2. L’âge de la science, éd. Calmann-Lévy, 1981

(p.518) Avant la guerre, Gandhi avait adressé un appel aux Juifs d’Allemagne, leur conseillant la non-violence.

|

|

|

|

Léon Poliakov, Histoire de l’antisémitisme, 2. L’âge de la science, éd. Calmann-Lévy, 1981

Ainsi, le professeur Georges-François Dreyfus, de l’université de Strasbourg, écrivait en janvier 1988 : « Quant à l’idée de la solution finale, elle n’apparaît véritablement que dans la seconde moitié de 1941 : c’est-à-dire après que les services allemands aient mis la main sur les archives de Smolensk. Et ils pouvaient y découvrir que l’URSS avait exterminé ses adversaires par centaines de milliers sans que personne dans le monde y trouve à redire. » (La Presse française, 8 janvier 1988, p. 3).

|

|

|

|

Léon Poliakov, Le mythe aryen, éd. Calmann-Lévy, 1971

(p.27) /des/ événements semi-légendaires connus dans les langues sous le nom d’ « invasions barbares » mais que la langue allemande – la nuance ne laisse pas d’être significative – qualifie de « migrations de peuple » (Völkerwanderungen).

(p.31) Telle est la puissance du mythe franc sous cette forme carolingienne, que dans les langues slaves, roi se dit « korol » ou « kral », c’est-à-dire se dérive à partir du nom germanique de Karl (ainsi, si le Slave est l’« esclave » des langues occidentales, l’empereur occidental est le « roi » des langues slaves), Napoléon, pour mieux asseoir son « Premier Empire », se pose en successeur de Charlemagne (certains de ses décrets débutaient par la formule : «Attendu que Charlemagne, notre prédécesseur…»). (p.32) Grandeur dynastique, grandeur royale: tout près de chez nous, Charles de Gaulle n’invoquait-il pas en Allemagne le mythe de Charlemagne le géant, aux fins de sa politique de grandeur française?

(p.144) contentons-nous de citer Diderot, peut-être la meilleure tête française de son temps, pour lequel « les lois morales sont les mêmes partout2 » — un signifiant typique des Lumières, et dont le signifié pourrait en définitive se transcrire « la raison du plus fort est toujours la meilleure » — car la Raison dite universelle européenne était, les dictionnaires nous le disent bien, à la fois juge et partie, sentence sans appel et plaidoirie contraignante, lourde de menaces sous-entendues…

La partialité de cette Raison fut d’autant plus lourde de conséquences que des conceptions préracistes risquaient également de se laisser induire des nouvelles méthodes scientifiques-expérimentales. Qui dit expérience dit observation, mais aussi instrument, loupe, scalpel ou balance; avant l’élaboration de la méthode psychanalytique, la science positive n’explorait de l’homme que ce qui était en lui tangible, mesurable ou pondérable, et c’est dans ce cadre que les savants étaient facilement conduits à postuler, à partir des caractères physiques, les seuls qui leur fussent accessibles, des caractères mentaux ou moraux, et à spiritualiser de la sorte, à leur insu et souvent malgré leur matérialisme, la forme des crânes et la couleur des épidermes. Il va de soi que ces errements étaient eux aussi (p.145) imposés, au-delà de la nécessité ou de la limitation scientifique, par une option philosophique. C’est Voltaire qui, dans son Traité de Métaphysique, en énonçait un principe général : « Quand nous ne pouvons nous aider du compas des mathématiques ni du flambeau de l’expérience et de la physique, il est certain que nous ne pouvons faire un seul pas. »

(p.151) L’ANTHROPOLOGIE DES LUMIERES

(p.166) Il n’est pas difficile de trouver le pendant ou le reflet des vues de Buffon chez des auteurs aussi idylliques — ou aussi idéalisés — que Bernardin de Saint-Pierre, qui invoquait, à propos des Noirs, la malédiction de Chain \ ou que l’anti-esclavagiste abbé Raynal, chez lequel « le sang nègre se mêle peut-être à tous les levains qui altèrent, corrompent et détruisent notre population ». C’est à peine si l’article « Nègres » de la célèbre Encyclopédie de Diderot et d’Alembert manifeste plus de bienveillance3. Quant à Diderot lui-même, il lui arrivait de proclamer la supériorité blanche par la bouche de son « bon sauvage » tahitien, et de philosopher comme suit sur la race inférieure des Lapons : « Qui sait si ce bipède informe, qui n’a que quatre pieds de hauteur, qu’on appelle encore dans les voisinages du pôle un homme et qui ne tarderait pas à perdre ce nom en se déformant un peu davantage, n’est pas l’image d’une espèce qui passe?» D’autres auteurs, notamment Voltaire, dont C’est ainsi que certains des champions les plus écoutés des Lumières posaient les fondements du racisme scientifique du siècle suivant.

3. Non seulement leur couleur les distingue, mais ils diffèrent des autres hommes par tous les traits de leur visage, des nez larges et plats, des grosses lèvres et de la laine au lieu de cheveux, paraissant constituer une nouvelle espèce d’hommes. Si on s’éloigne de l’équateur vers le pôle antarctique, le noir s’éclaircit, mais la laideur demeure : on trouve également ce vilain peuple qui habite la pointe méridionale de l’Afrique (…) Si par hasard on rencontre d’honnêtes gens parmi les Nègres de la Guinée (le plus grand nombre sont toujours vicieux), ils sont pour la plupart enclins au libertinage, à la vengeance, au vol et au mensonge. Leur opiniâtreté est telle qu’ils n’avouent jamais leur faute, quelque châtiment on leur fasse subir; la crainte même de la mort ne les émeut pas. »

(p.170) « Les Palestiniens qui vivent parmi nous ont la réputation fort justifiée d’être des escrocs, à cause de l’esprit d’usure qui règne parmi la majeure partie d’entre eux. Il est vrai qu’il est étrange de se représenter une nation d’escrocs; mais il est tout aussi étrange de se représenter une nation de commerçants, dont la partie de loin la plus importante, reliée par une ancienne superstition, reconnue par l’État où ils vivent, ne recherchent pas l’honneur bourgeois, et veulent compenser cette défaillance par l’avantage de tromper le peuple qui leur accorde sa protection ou même de se tromper les uns les autres. Mais une nation qui n’est composée que de commerçants, c’est-à-dire de membres non productifs de la société, ne peut être autre chose que cela… » (in: Vermische Schriften, KANT)

(p.173 ) LES ANTHROPOLOGUES EXTRÉMISTES (LE POLYGÉNISME)