La vérité sur Napoléon, dictateur raciste, voire antisémite

PLAN GENERAL

|

0 Introduction |

|

1 En France |

|

2 Les campagnes |

|

3 Les colonies |

|

4 En Belgique |

|

5 Après Napoléon |

|

6 Bibliographie |

NB Les chapitres de 1 à 6, volumineux, sont traités dans d’autres dossiers. Veuillez cliquer sur la flèche ci-dessus afin de pouvoir les consulter. Merci.

|

0 Introduction |

0.1 Napoléon, un dictateur raciste, un criminel, un despote |

|

|

0.2 un être dépravé, méprisant la femme sexualité: bisexualité, pédophilie, maladies vénériennes |

|

1 En France |

1.0 généralités |

|

|

1.1 le Code Civil |

|

|

1.2 un état policier |

|

|

1.3 une théorie des races |

|

|

1.4 le culte |

|

|

1.5 les Juifs |

|

|

1.6 les déportations: Tziganes, … |

|

|

1.7 la conscription |

|

|

1.8 l’armée |

|

2 Les campagnes |

2.0 sa stratégie militaire |

|

|

2.1 l’Italie |

|

|

2.2 l’Egypte, l’Empire turc |

|

|

2.3 l’Espagne et le Portugal |

|

|

2.4 l’Autriche, la Pologne, l’Allemagne, la Suisse |

|

|

2.5 la Russie |

|

|

2.6 les pillages |

|

|

2.7 avant, pendant et après Waterloo |

|

3 Les colonies |

3.1 dans les colonies |

|

|

3.2 l’esclavage |

|

4 En Belgique |

4.0 vue générale |

|

|

4.1 la collaboration et la résistance (passive et active) |

|

|

4.2 la conscription et les guerres |

|

|

4.3 un camp de concentration |

|

|

4.4 les réquisitions et les pillages |

|

|

4.5 le marasme économique, la mauvaise gestion et l’endettement |

|

|

4.6 un état policier, la censure et l’injustice |

|

|

4.7 la lutte contre le néerlandais et le wallon |

|

|

4.8 à Waterloo et après Waterloo |

|

5 Après Napoléon |

5.1 Hitler et Mussolini, émules de Napoléon |

|

|

5.2 le mensonge: le culte napoléonien: récupération politique (extrême-droite, …), économique et culturelle > |

|

|

5.3 l’opposition au mensonge, au culte napoléonien > |

> 5.2 le mensonge: le culte napoléonien: récupération politique (extrême-droite, …), économique et culturelle

|

5.2.0 le mensonge: le culte napoléonien |

fanatisme & révisionnisme récupération politique (extrême-droite, …), économique et culturelle |

|

5.2.1 art

|

5.2.1.2 littérature révisionniste 5.2.1.3 peinture révisionniste 5.2.1.4 sculpture révisionniste |

|

5.2.2 patrimoine monumental révisionniste |

|

|

5.2.3 médias

|

5.2.3.1 presse révisionniste 5.2.3.2 film révisionniste 5.2.3.3 articles révisionnistes |

|

5.2.4 mouvements culturels révisionnistes |

|

|

5.2.5 foroms révisionnistes |

|

|

5.2.6 correspondance |

|

|

5.2.7 tourisme révisionniste |

|

|

5.2.8 reconstitutions révisionnistes |

|

|

5.2.9 marches révisionnistes en Entre-Sambre-et-Meuse: hypocrisie & dérives |

5.2.9.1 médias: presse révisionniste; films (vidéos,…) révisionnistes articles révisionnistes |

|

|

5.2.9.2 manifestations révisionnistes irrespect 14-18 & 40-45 |

|

5.2.9.3 commémorations révisionnistes |

|

|

5.2.9.4 embrigadement des jeunes |

|

|

5.2.9.5 drapeaux |

|

|

5.2.9.6 musique |

|

|

5.2.9.7 symboles révisionnistes |

|

|

5.2.9.8 patrimoine monumental révisionniste |

|

|

5.2.9.9 participation à des carnavals; à des meetings politiques |

|

|

5.2.9.10 sites révisionnistes |

|

|

5.2.9.11 agressions physiques & verbales |

> 5.3 l’opposition au mensonge, au culte napoléonien

|

5.3.1 analyses |

|

|

5.3.2 médias |

|

|

5.3.3 manifestations et patrimoine

|

5.3.3.0 parodies 5.3.3.1 commémorations 5.3.3.2 folklore 5.3.3.3 art 5.3.3.4 musées et monuments 5.3.3.5 divers |

|

5.3.4 le vécu

|

5.3.4.1 correspondance 5.3.4.2 justice |

|

5.3.5 actions à méditer

|

5.3.5.1 les symboles du nazisme enlevés 5.3.5.2 les symboles du fascisme toujours en place 5.3.5.3 les symboles du communisme enlevés 5.3.5.4 les symboles du franquisme enlevés 5.3.5.5 les symboles d’une dictature enlevés ailleurs 5.3.5.6 un symbole de l’antisémitisme enlevé en Belgique ? 5.3.5.7 à quand l’enlèvement des symboles rappelant la dictature napoléonienne? |

|

6 Bibliographie |

les livres conseillés |

|

0 Introduction |

0.1 Napoléon, un dictateur raciste, un criminel, un despote |

|

|

0.2 un être dépravé, méprisant la femme sexualité: bisexualité, pédophilie, maladies vénériennes |

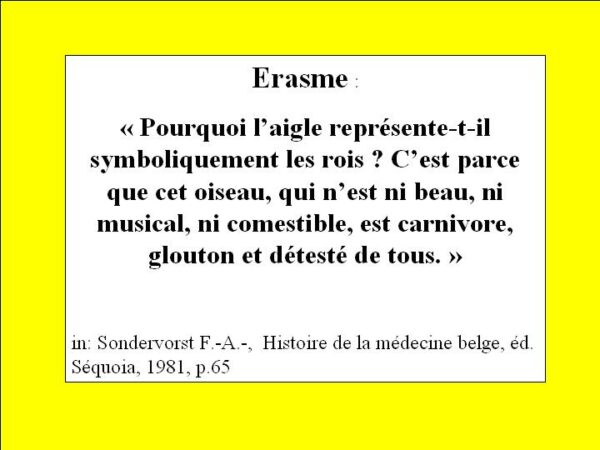

Le philosophe Erasme

Des admirateurs inconditionnels de Napoléon à ceux d'Adolf Hitler...

L'école (francophone) nous a bien menti

(Johan Viroux, in: DH, 19/06/2015)

Napoléon, un dictateur raciste et criminel

En hommage à mes inspirateurs, fidèles à la Belgique, qui ont bien compris le danger de défiler en uniforme du 1er Empire dans l’Entre-Sambre-et-Meuse, préférant l’uniforme belge ou celui du « 2e Empire »: Philippe Maudoux (Florennes), Claude Mouchet (Morialmé), mon oncle Henri Duchâteau (Le Roux, qui détestait me voir, adolescent, ‘tambourer’ en 1er Empire dans son village) (tous trois anciens prisonniers de guerre), Roger Viroux (mon père), Jean-Claude Rousseau (Biesme), Félix et Marcel Lechat, Fernand Fiévet (Biesmerée), Louis (Boni) Wolf (Haut-Vent), mes professeurs de tambour, et Albert Gosset (Mettet), mon professeur de fifre.

Claude Ribbe (historien français), in: Le crime de Napoléon, éd. Privé 2005

(p.23) Il est temps d’avertir ceux qui, pour les grandes occasions, aiment à s’affubler du bonnet de grognard, qu’il va leur falloir à présent assumer leurs inavouables prédécesseurs.

Jean Baudrillard (sociologue français), in: La société de consommation, ses mythes, ses structures, Folio, 1970

(p.147) Le Néo — ou la résurrection anachronique.

Comme Marx le disait de Napoléon III : il arrive que les mêmes événements se produisent deux fois dans l’histoire : la première, ils ont une portée historique réelle, la seconde, ils n’en sont que l’évocation caricaturale, l’avatar grotesque — vivant d’une référence légendaire. Ainsi la consommation culturelle peut être définie comme le temps et le lieu de la résurrection caricaturale, de l’évocation parodique de ce qui n’est déjà plus — de ce qui est « consommé » au sens premier du terme (achevé et révolu). Ces touristes qui partent en car dans le Grand Nord refaire les gestes de la ruée vers l’or, à qui on loue une batte et une tunique esquimaude pour faire couleur locale, ces gens-là consomment: ils consomment sous forme rituelle ce qui fut événement historique, réactualisé de force comme légende. En histoire, ce processus s’appelle restauration : c’est un processus de dénégation de l’histoire et de résurrection fixiste des modèles antérieurs.

Konrad Lorenz (biologiste autrichien, Prix Nobel de médecine), in: L’agression / Une histoire naturelle du mal, Champs Sciences, 1983

(p.228) ECCE HOMO

Ce sont la déraison et la déraisonnable nature humaine qui font que deux nations entrent en compétition, bien qu’aucune nécessité économique ne les y oblige; ce sont elles qui amènent deux partis politiques ou deux religions aux programmes étonnamment similaires à se combattre avec acharnement, et un Alexandre ou un Napoléon à sacrifier des millions de vies humaines, en essayant d’unir le monde sous leur sceptre. On nous a appris à respecter certains personnages qui ont agi d’une façon aussi absurde, et même à les considérer comme de « grands » hommes. Nous sommes habitués à nous soumettre à la sagesse politique de nos dirigeants et tous ces phénomènes nous sont tellement familiers que la plupart d’entre nous ne se rendent absolument (p.229) pas compte combien le comportement des masses humaines, au cours de l’histoire, est stupide, répugnant et indésirable. (…)

Comme Hegel l’a dit :

« Ce que nous enseignent l’expérience et l’histoire, c’est que ni le peuple ni les gouvernements n’ont jamais appris quoi que ce soit par l’histoire, ou agi selon des principes, déduits de l’histoire. »

Seward Desmond, in: Napoleon and Hitler, 1988

(p.9) (…) undeniably there are resemblances too; their rise – from obscurity, their military domination over Europe, their tyranny and contempt for human life, their megalomania and inability to compromise, their hubris. No one can ever be really sure that a nuclear war or an economic collapse will not occur, creating just the sort of chaos from which their like might emerge again. An examination of the two men’s careers and a pinpointing of the qualities they share may provide a means of identifying future ‘saviours’, as well as casting fresh light on both, and especially upon Hitler.

“Napoléon, bien que mort, garde un service de presse bien organisé”

Julos Beaucarne

Lafont, in: Alain de Benoist, Vu de droite, Anthologie critique des idées contemporaines, 1977, éd. Copernic, p.506

« Quand un folklore devient spectacle, c’est que la tradition est morte.»

Lors d’une conférence à Namur donnée par un admirateur inconditionnel de Napoléon, le professeur Cédric Istasse, une rescapée de 40-45, guide au Musée Rops, m’a félicité pour mon courage (!?) lors d’une mise au point en public concernant l’antisémitisme avéré de Napoléon et encouragé à contacter des responsables de sa communauté à ce sujet.

Lionel Jospin, Le mal napoléonien, éd. du Seuil, 2014

(p.7) Il y a longtemps que la place prise par Napoléon Bonaparte dans l’imaginaire national m’intrigue. Longtemps que je m’interroge sur la gloire qui s’attache à son nom. Longtemps que je suis frappé par la marque qu’il a laissée dans notre histoire. C’est ce qui m’a incité à écrire ce livre.

0.1 Napoléon, un dictateur raciste, un criminel, un despote

|

Annie Jourdan, Mythes et légendes de Napoléon, éd. Privat, 2004 (p.123) Jacques Godechot, grand spécialiste de l’histoire de la Révolution française, aborde le sujet sous un autre angle. Il passe en revue les diverses fonctions exercées par Napoléon avant de conclure sur les erreurs commises en chaque domaine. Génie militaire, Napoléon? Certes, mais un génie incomplet qui ne sut innover en matière de stratégies et de techniques militaires. Grand politique? Sans doute, mais il fit l’erreur de vouloir rallier l’aristocratie, au lieu de rester au centre gauche; de même, il conclut le Concordat sans parvenir à séduire pour autant le clergé réfractaire. En économie, même reproche. Napoléon n’a rien compris de l’immense révolution qui s’accomplissait dans les domaines industriel et commercial. Du point de vue social, il n’a pas non plus prévu la formation du prolétariat ouvrier, ni la naissance d’une société industrielle. C’était là, il est vrai, beaucoup lui demander, d’autant que la France des années 1800 n’était pas à l’avant-garde dans ces domaines. Plus encore que ses prédécesseurs universitaires, Godechot perçoit en Napoléon un homme du passé et dénonce l’imperfection de son génie, en vue d’anéantir une mythologie.

|

|

Christian Bazin (7506 Paris), Sa gloire a coûté cher à la France, Le Figaro 11/12/2003

La gloire de Napoléon a coûté trop cher, beaucoup trop cher à la France pour que l’on pense à garder son sang-froid. La responsabilité des années 1789 à 1815, dont celles du Consulat et de l’Empire, dans le déclin de la France à partir du XIXe siècle est certaine. Première puissance européenne, voire mondiale, au XVIIIe siècle, la France passe derrière l’Angleterre, première puissance du XIXe siècle. Elle paie ce recul par 2 millions de morts des guerres de la Révolution et surtout de l’Empire, sur une population de 27 millions, proportion beaucoup plus forte que la saignée de 14/18. Elle le paie par sa stagnation économique, individuelle et financière en face de la croissance rapide de sa rivale. Pourquoi célébrer tant de victoires fameuses dans toute l’Europe quand, hélas, Trafalgar et Waterloo en annulent le résultat .

|

|

Claude Ribbe, Le crime de Napoléon, éd. Privé 2005

(p.200) En tant que premier dictateur raciste de l’histoire, Napoléon a sa part de responsabilité, non seulement pour tous les crimes coloniaux ultérieurement commis par la France, mais aussi pour tous ceux du nazisme qui s’est, à l’évidence, inspiré de l’Empereur comme d’un modèle.

(p.201) Au nom de ces héritiers de tous les martyres, restituer aux descendants des victimes de Napoléon la vérité qui leur revient, et qu’on leur refuse depuis deux siècles, c’est une manière de contribuer à en finir un jour avec le fléau du racisme dont Napoléon fut incontestablement, avec Hitler, l’un des plus ardents et des plus coupables propagateurs.

(p.12) Napoléon, hélas, est bel et bien un criminel. Et de la pire espèce encore, car le crime n’est pas mince. Il est contre l’humanité et c’est un triple crime. Qu’on ne se méprenne pas, il ne s’agit pas d’un réquisitoire contre les méfaits d’un homme déjà controversé sur bien assez de points : le nombre de morts laissés sur les champs de bataille, les crimes de guerre systématiquement commis lors des campagnes, les assassinats, l’enrichissement personnel. Des auteurs, des artistes — et non des moindres, parfois : Tolstoï, Goya — ont déjà ouvert ce chemin. Le crime dont je parle est très précisément celui commis à partir de 1802 contre les Africains et les populations d’origine africaine déportés, mis en esclavage et massacrés dans les colonies françaises. Napoléon y a en effet restauré l’esclavage et la traite que la Révolution avait déclarés hors la loi huit ans plus tôt. Et comme la résistance des Haïtiens, après la lutte héroïque des Guadeloupéens, l’a mis dans l’impossibilité d’appliquer son programme dans la principale de ces colonies, celle de Saint-Domingue, il y a perpétré des massacres dont le caractère géno-cidaire, comme on le verra, non seulement ne peut être mis en doute, mais préfigure de manière évidente – notamment par les méthodes employées – la politique d’extermination engagée contre les juifs et les tsiganes durant la Seconde Guerre mondiale. On sait (p.13) qu’en 1945 les statuts du tribunal militaire international de Nuremberg ont clairement qualifié de crime contre l’humanité la réduction en esclavage ou la déportation des populations civiles et que le concept de génocide, forme limite du crime, a été utilisé pour désigner l’extermination programmée d’un groupe humain. Mais le caractère imprescriptible de l’esclavage et de la traite était déjà perçu depuis longtemps. Dès 1778, un magistrat breton, Théophile Laennec, le père du célèbre médecin, n’hésitait pas, dans un réquisitoire courageux, à dénoncer ce trafic honteux « contre lequel l’humanité réclamera dans tous les temps ses droits imprescriptibles ». Dans le cas de Napoléon, en reprenant la définition de Nuremberg, il s’agit donc bien d’un triple crime puisque le génocide vient s’ajouter à la mise en esclavage et à la déportation. Le crime est si impardonnable qu’il a provoqué plus de deux siècles de mensonge. Car les faits sont bien connus des historiens, mais volontairement passés sous silence : peur de dire la vérité ou pire, approbation. Ni la mise en esclavage et la déportation de citoyens français, ni la mise en esclavage et la déportation d’Africains, ni le génocide engagé contre la population haïtienne ne sont en effet explicitement évoqués dans les livres, dans les manuels d’histoire, dans les œuvres audiovisuelles, dans les expositions ni dans les spectacles consacrés à Napoléon. Et si, d’aventure, le rétablissement de l’esclavage est mentionné, il n’est jamais (p.14) dit que les personnes visées étaient des citoyens français. Quant au génocide commis par Napoléon en Haïti, c’est un tabou absolu.

(p.15) L’idolâtrie bonapartiste atteint naturellement son apogée avec la dictature de Napoléon III. Malgré l’avènement de la République, le pays ne s’est pas relevé de cette maladie. Aujourd’hui des fondations et associations continuent à œuvrer, avec le soutien de l’Université, des fonds publics et de la télévision d’État, pour perpétuer le glorieux souvenir de l’homme qui a rétabli l’esclavage en France. Les sociétés privées ne sont pas en reste. C’est ainsi que le legs de Martial Lapeyre, le roi du bois « exotique », permet de lancer en 1987 la fondation Napoléon qui s’installe dans le somptueux hôtel particulier du mécène. La fondation Napoléon est très active pour perpétuer la mémoire de son héros. Mais les livres et les spectacles auxquels elle attribue des prix ne parlent jamais de crime. Et le mot esclavage y est généralement banni.

(p.16) Le bois était l’une des principales richesses d’Haïti. Aujourd’hui, il n’y reste plus un arbre. Comme tout Français, j’ai été élevé dans le culte de l’empereur et, dans ce cursus, le déficit des exactions impossibles à dissimuler était mis en balance avec le profit des institutions dont il aurait doté la France. On prétendait que, après la période troublée de la Révolution, il aurait permis au pays de se consolider. Et ne cite-t-on pas encore, dans tous les manuels d’histoire, comme l’une des périodes les plus heureuses, l’année 1802, celle de la « paix ». Qui ne se souvient de cette image d’Épinal, illustrant les livres de classe et représentant le Premier consul qui remet l’épée au fourreau, avec, pour toile de fond, le bon peuple laissant éclater sa joie de voir cesser enfin les troubles ? Ainsi chacun est-il persuadé que 1802 fut pacifique, alors que, cette année-là, il y eut une guerre atroce, une folie génocidaire sans précédent ; alors que, cette année-là, deux cent cinquante mille Français furent remis en esclavage par la force. Leurs descendants représentent aujourd’hui une part qu’on pourrait estimer à trois ou quatre pour cent de la population de la France, ce qui n’est pas négligeable. Mais il est convenu de ne pas en parler. De ne parler ni des descendants, ni de leurs ancêtres. Leur histoire est, en effet, l’un des plus grands non-dits français. Comme celle du peuple d’Haïti qui souffre encore dans sa chair pour avoir osé résister (p.17) au rétablissement de l’esclavage, triompher et proclamer son indépendance. En 1802, Haïti, c’était une partie de la France qu’on appelait Saint-Domingue.

(p.23) L’esclavage et la traite sont des crimes contre l’humanité, donc imprescriptibles. Mais pourquoi s’en prendre à Napoléon, qui n’a peut-être fait que rétablir l’état des choses sans rien inventer ? C’est vrai, d’autres pourraient payer, sinon à sa place, du moins avec lui. Napoléon, on aurait presque pu l’oublier si, au fur et à mesure que le racisme est banalisé par l’évolution des techniques de communication ou de propagande, on ne voyait étrangement renaître une ferveur bonapartiste qui coïncide exactement avec l’engouement pour l’extrême droite et l’envolée de ses scores électoraux. La fascination des fascistes pour le dictateur français n’est pas nouvelle. Il est temps d’avertir ceux qui, pour les grandes occasions, aiment à s’affubler du bonnet de grognard, qu’il va leur falloir à présent assumer leurs inavouables prédécesseurs. Car les deux plus grands admirateurs de Napoléon furent Adolf Hitler et Benito Mussolini, dont personne ne saurait ignorer qu’ils firent du racisme, plus qu’une doctrine, un programme.

(p.24) Benito Mussolini s’est distingué en inspirant Il Campo di Maggio, Le champ de mai, une pièce de théâtre à la gloire de Napoléon. Hitler l’a fait traduire en allemand sous le titre Les Cent Jours et représenter avec tout le faste qui convenait. C’est en février 1932, au cours de la première, une grand-messe nazie s’il en fut, qu’il aborde la sœur de Nietzsche en allant lui porter une gerbe de rosés rouges dans sa loge. La pièce est si convaincante, sans doute, qu’Hitler, en 1934, coproduira avec l’Italie une adaptation cinématographique, toujours sous le titre à’Hundert Tage (Les Cent Jours], réalisée par Franz Wenzler, cinéaste nazi travaillant en collaboration avec Goebbels. Mussolini lui-même va participer à la mise en scène de la version italienne, dont son propre fils est le producteur. Il Campo di Maggio, d’après Mussolini, glorification du fascisme où Napoléon est explicitement comparé au Duce, a d’ailleurs été projeté à Ajaccio en grande pompe, le 24 juin 2004, lors du premier salon du livre napoléonien, organisé dans le cadre du bicentenaire du Sacre ! Quelques jours après avoir mis la France hors de combat — pas la France héroïco-fasciste de Napoléon qu’il admirait, mais la France républicaine, parlementaire et « négrifiée » qu’il méprisait — Hitler quitte discrètement la Belgique et se pose au Bourget au petit matin d’un bel été. Le but de ce voyage ? Visiter Paris, dit-on. Certes, il passe à l’Opéra et se (p.25) promène sur l’esplanade du Trocadéro, accompagné de l’architecte Albert Speer, adepte de l’esclavage des juifs, et du sculpteur nazi Arno Brecker. La photo du sinistre moustachu en touriste est célèbre. En réalité, Hitler va réaliser un rêve : s’incliner devant la tombe de son maître, celui qui a remis les « nègres » à leur place, c’est-à-dire dans les fers, le héros qui a livré aux chiens ceux qui résistaient et qui a fermé les frontières à ceux qui étaient libres, l’homme glorieux qui a entrepris l’extermination des récalcitrants en les gazant. En un mot, le précurseur qui, pour la première fois sans doute dans l’histoire de l’humanité, s’est posé rationnellement la question de savoir comment éliminer en un minimum de temps, avec un minimum de frais et un minimum de personnel un maximum de personnes déclarées scientifiquement inférieures.

Sans le précédent de Napoléon, pas de lois de Nuremberg. Hitler le sait. Il sait ce qu’il fera plus tard des juifs, qui, selon lui, descendraient des « nègres » et se serviraient de ces derniers pour corrompre le « sang aryen » qu’il faut à tout prix préserver du mélange. Car « jamais homme un peu instruit n’a avancé que les espèces non mélangées dégénérassent », disait déjà Voltaire, le plus virulent antisémite et négrophobe de la littérature européenne. Hitler, qui l’a lu (ou en a perçu les échos à travers ses vulgarisateurs, les théoriciens du racisme français) fait de ce préjugé une vérité historique : (p.26) « L’histoire établit avec une effroyable évidence que, lorsque l’Aryen a mélangé son sang avec celui des peuples inférieurs, le résultat de ce métissage a été la ruine du peuple civilisateur.l »

C’est pourquoi, ce 28 juin 1940, le Führer endosse sa tenue de parade et, tout de blanc vêtu — un symbole qui en dit long —, il va s’incliner, en surplomb, sur la tombe de l’empereur, l’incompris qui a eu le courage d’instaurer un racisme d’État. Il rend hommage à Napoléon, digne lecteur de Voltaire, et va s’appuyer sur son exemple pour appeler à la purification ce pays rendu décadent par les Rassenmischer, car « si l’évolution de la France se prolongeait encore trois cents ans dans son style actuel, les derniers restes du sang franc disparaîtraient dans l’État mulâtre africano-européen qui est en train de se constituer ». Pour ceux qui n’auraient pas compris ce message pourtant explicite, Hitler fait rapatrier de Schônbrunn, quelques mois plus tard, les cendres de l’Aiglon. La dépouille du fils du criminel franchit à son tour la grille des Invalides, portée par des nazis casqués. Image vraiment inoubliable du culte napoléonien. Le Führer sera imité par des dizaines de milliers de soldats de la Wehrmacht qui viendront en pèlerinage saluer le premier dictateur raciste de tous les temps, au point qu’il faudra installer un faux (p.26) plancher de peur que les bottes nazies n’usent le marbre des Invalides, ce qu’attesté, photos à l’appui, Jean Éparvier, dans un ouvrage paru à la Libération (À Paris sous la botte des nazis). Le fait est que Hitler savait l’histoire de France mieux que beaucoup de Français. La preuve : ordre sera donné de faire disparaître la seule statue de « nègre » qu’on ait jamais vue parader sur une place publique parisienne, celle du général Dumas, héros de la Révolution né esclave en Haïti et premier descendant d’Africains à devenir général de l’armée française. (…)

(p.29) Oui, Dumas est entré au Panthéon sans qu’on daigne rendre à son père l’éclatant hommage qu’il méritait pourtant. Sauf au Sénat, mais bien à l’abri des caméras de la télévision d’État, puisque les Français, disait-on, n’étaient « pas prêts ». Au général Dumas, qui a risqué soixante fois sa vie pour la France, la République a refusé – malgré ma demande — la Légion d’honneur à titre posthume. Il est vrai que la Légion d’honneur a été créée par Napoléon la veille du rétablissement de l’esclavage et que, en bonne logique, la Cinquième République, dont la Constitution, en son article 1er, affirme solennellement la pertinence de la notion absurde de « race humaine », ne saurait décorer un général nègre né esclave, fût-il mort depuis deux cents ans. D’ailleurs, les gardiens du temple napoléonien ont eu soin d’effacer sa mémoire. À lire, par exemple, la plupart des ouvrages consacrés à l’expédition d’Egypte, on peut sérieusement se demander si le général Dumas en a vraiment fait partie et s’il était bien le commandant en chef de la cavalerie d’Orient. Si, par chance, on le cite, pas question d’évoquer ses origines.

(p.35) Même s’il a fallu attendre le 27 juillet 1793 pour la suppression des primes d’encouragement versées par la Nation à la traite négrière, le trafic en direction des Antilles françaises et de la Guyane est officiellement interrompu, pour le plus grand désespoir des « négociants » et armateurs des ports de France. Ce qui n’empêche pas, en 1799, le négrier Jean-François Landolphe, l’ancien commandant du Pérou, parti en 1785 de Rochefort pour le Bénin et qui arrive au Cap avec quatre-vingt-onze captifs vivants sur trois cent treize embarqués, de se reconvertir en explorateur et d’expédier de force dans une « plantation nationale » de Guyane, en qualité de « libres », quelque trois cents esclaves africains capturés sur un navire négrier anglais. Ce sont sans doute ces exploits qui lui valent de donner son nom à une rue d’Auxonne (Yonne) où Napoléon, lorsqu’il y était en garnison, écrivait que ses futurs sujets étaient le « peuple le plus hideux qui ait jamais existé ». Landolphe ! Juste un cas parmi tant d’autres de négrier honoré de nos jours par les Français « bien-pensants ».

(p.36) Quand on sait que les historiens les plus optimistes admettent le chiffre de cinq Africains tués pour un esclave débarqué, on imagine combien lourd est le bilan. En cent cinquante ans, rien que pour la France, près d’un million deux cent mille esclaves et six millions de morts !

(p.45) Tout démontre que l’esclavage est capital dans la pensée économique et géopolitique de Napoléon. Il fait donc nécessairement partie du programme qu’il s’est fixé et qu’il va appliquer peu à peu avec méthode, en géomètre, au fur et à mesure que les circonstances le lui permettront. Sa volonté de faire la paix avec l’Angleterre est principalement motivée

(p.48) Tout commence donc dès le coup d’État. Peu de jours après, Bonaparte songe à faire arrêter Léger Sonthonax, un républicain considéré comme l’instigateur de la liberté des esclaves. Mais il doit se raviser face à l’indignation générale que cette mesure pourrait déclencher. Bientôt, la presse aura la muselière : l’arrêté du 17 janvier 1800 supprimera soixante des soixante-treize journaux parisiens.

(p.51) En attendant le moment favorable pour frapper le grand coup dont il rêve, Napoléon s’entoure méthodiquement des réactionnaires les plus notoirement liés à l’Ancien Régime et de tous les nostalgiques du Code noir qu’il peut trouver. (p.52) Sous la protection discrète du Premier consul, le général Narcisse Baudry des Lozières est chargé d’organiser un véritable bureau de propagande au ministère des Colonies, en association avec l’« historiographe » Moreau de Saint-Méry. (p.53) C’est sans doute alors que Baudry des Lozières a tout le loisir d’entreprendre la rédaction d’un chef-d’œuvre de la pensée pré-nazie, Les Égarements du nigrophilisme, qui sera publié le moment venu et habilement dédié à Joséphine, pour ne pas trop compromettre le grand homme. Au même moment paraît une traduction française du Voyage de Mungo Park, le célèbre explorateur esclavagiste, pour répandre l’idée que les trois quarts des Africains sont, de toute façon, déjà esclaves dans leur pays et que, donc, le passage aux Amériques n’aggrave en rien leur sort. Au contraire. Un vieil argument déjà utilisé par Voltaire et que certains « historiographes » français du XXIe siècle, hélas, n’hésiteront pas à reprendre à leur tour dans le même sens.

De son côté, le négrier Bélu dédie à Bonaparte Des colonies et de la traite des nègres, dans lequel il s’efforce de démontrer que, pour compenser les fatigues du corps, le « repos de l’esprit » des esclaves rend souvent leur condition « égale en bonheur à celle du maître ». C’est en quelque sorte une préfiguration de ce travail forcé « libérateur » qui deviendra le slogan inscrit au fronton des camps d’extermination.

(p.55) Aucun doute, donc : Napoléon, au moment où il s’empare du pouvoir, est bien un esclavagiste convaincu. Mais il est également raciste. Raciste jusqu’à l’aliénation. On connaît sa haine des juifs, que la Révolution vient tout juste d’émanciper. À leur propos, le modèle de Hitler n’hésite pas à déclarer que c’est « une nation à part, dont la secte ne se mêle à aucune autre », une « race qui semble avoir été seule exemptée de la rédemption ». Il trépigne : « Le mal que font les juifs ne vient pas des individus, mais de la constitution même de ce peuple. Ce sont des chenilles, des sauterelles qui ravagent la France !1 » II explique clairement sa politique judéo-

phobe (p.56) à son frère Jérôme : « J’ai entrepris l’œuvre de corriger les juifs, mais je n’ai pas cherché à en attirer de nouveaux dans mes États. Loin de là, j’ai évité de faire rien de ce qui peut montrer de l’estime aux plus misérables des hommes. » Voulant « porter remède au mal auquel beaucoup d’entre eux se livrent », Napoléon multiplie en effet les mesures discriminatoires à l’encontre des juifs, n’hésitant pas à effacer les dettes dont ils sont créanciers ou à les écarter du commerce pour les ruiner et même à leur interdire tout ou partie du territoire. Antisémite notoire, comme Voltaire, Napoléon est naturellement aussi un violent négrophobe. Car l’un ne va jamais sans l’autre.

(p.99) (…) ‘aujourd’hui, bien des Français préfèrent mettre en cause les subalternes du Consulat plutôt que leur chef’. Pour les politiques, c’est aussi un compromis commode: il est plus facile de débaptiser la rue Richepance, comme l’a fait le maire de Paris en 2001, que la rue Bonaparte. Napoléon a toujours pensé à sa légende. Jamais d’écrit pour ordonner l’inavouable. Toujours de l’implicite. Hitler n’oubliera pas la leçon.

(p.102) Un arrêté consulaire rétablit le 16 juillet 1802 l’esclavage à la Guadeloupe.

(p.104) Avec Napoléon, le racisme aidant, on va beaucoup plus loin que sous l’Ancien Régime. L’état civil des esclaves sera tenu à part, pour retirer toute mémoire aux anciens citoyens français devenus, par le caprice d’un petit aventurier raciste, de vulgaires bêtes de somme. On verra désormais des enfants vendus sans leur mère, ce que l’article 47 du Code noir interdisait pourtant de la manière la plus formelle. Ainsi à Basse-Terre, le 19 décembre 1806, la petite Rosé, « âgée d’environ six ans », fille de Praxelle, « marronne depuis longtemps », sera-t-elle, en application du système infernal mis en place par le tyran, publiquement proposée comme « épave » par le directeur des Domaines « au plus offrant et dernier enchérisseur ».

(p.110) Napoléon, après avoir personnellement rédigé le scénario politico-militaire de la campagne de Saint-Domingue, l’expose longuement dans des instructions écrites. Mais les ordres les plus importants, Leclerc les reçoit verbalement : non seulement il devra rétablir l’esclavage coûte que coûte, mais il lui faudra aussi exterminer les citoyens « noirs », dont Napoléon pense — non sans justesse — qu’après huit ans de liberté ils ne pourront être remis en esclavage sans mobiliser des troupes considérables pour les surveiller, ce qui sera impossible à terme, notamment à cause de la fièvre jaune qui frappe sélectivement les nouveaux venus. Mieux vaut donc abattre ce (p.111) « cheptel » contaminé par le virus de la liberté et lui substituer de nouvelles têtes saines importées d’Afrique et prêtes à être dressées comme il convient. Le plan du rétablissement de l’esclavage en Haïti passe ainsi par le massacre d’une bonne partie de la population. Quelques centaines de milliers de morts bientôt remplacés par cinq cent mille Africains. Leclerc, convaincu par Napoléon qu’il va trouver là une « belle occasion de [s’] enrichir », accepte ces ordres déments le 24 octobre 1801.

(p.122) (St-Domingue) C’est devant l’un de ces forts, à Vertières, qu’une des plus grandes batailles de l’histoire va se livrer, le 18 novembre 1803. La particularité de cette bataille, c’est qu’officiellement, en France, elle n’a jamais existé. Aucun livre consacré à Napoléon ne la mentionne. Et pour cause : son existence est incompatible avec la thèse de la fièvre jaune qui, pour les propagandistes de Napoléon, expliquerait seule la débâcle de Saint-Domingue.

(p.124) Non seulement la plus belle (sic) colonie du monde est perdue, après plus d’un siècle de domination française, non seulement pour la première fois dans l’histoire de l’humanité une lutte d’esclaves, commencée presque à mains nues en 1791, conduit à l’indépendance d’un peuple, mais une grande nation colonialiste et esclavagiste essuie sa première défaite. (p.125) Cependant, la bataille de Vertières étant niée par l’historiographie française, aucune leçon n’en sera tirée pour l’avenir. Un siècle et demi après, l’aveuglement raciste entraînera d’autres capitulations : à Diên Bien Phu, en Algérie. La défaite de Vertières n’est que la défaite d’une certaine France : celle qui s’est opposée, et continue encore parfois de le faire, aux principes de la Révolution. Ces principes, la nation haïtienne, en payant le prix du sang, les a rendus universels. Car, après Vertières, qui, hormis Napoléon et ses admirateurs, oserait soutenir que tous les hommes, fussent-ils noirs de peau, ne naissent et ne demeurent pas libres et égaux en droits ? L’armée napoléonienne, elle aussi, connaît sa première grande déroute. Et la plus humiliante de toutes. Napoléon est battu par des « nègres ». Des soixante mille hommes envoyés à Saint-Domingue par le tyran raciste, il en reviendra tout juste quelques centaines, après huit ans de captivité, et dans quel état ! (…)

Les sectateurs racistes de Napoléon ne pardonneront jamais à l’État d’Haïti ce cinglant affront. Pendant deux cents ans, cette mémorable débâcle sera occultée. De nos jours encore, de prétendus « historiens » (p.126) évoquent la fièvre jaune et la malchance. En France, aucun livre ne dit la vérité, qui est pourtant bien simple : Bonaparte voulait rétablir l’esclavage et une nation tout entière s’est levée contre lui, écrasant l’armée de la honte.

(p.127) Le rétablissement de l’esclavage à la Guadeloupe et la tentative de rétablissement en Haïti se sont accompagnés d’actes d’une barbarie inouïe, perpétrés selon les instructions de Napoléon ou avec son approbation. À l’époque, on a peu d’équivalents dans l’histoire de France, et, peut-être, dans l’histoire tout court, d’une pareille sauvagerie. En Guadeloupe, pendant les trois semaines de résistance, Richepance et son complice Gobert ne font pas de prisonniers. Ils fusillent hommes, femmes et enfants sur leur passage. Le 25 mai 1802, lors de la prise du fort de Baimbridge où s’est retranché Ignace, ils exécutent immédiatement près de sept cents patriotes. Des deux cent cinquante qui se sont rendus, on en fusillera cent sur la place de la Victoire. Cent cinquante autres sur la plage de Fouillole.

(p.128) Appliquant une technique qui sera reprise pendant la guerre d’Algérie, les troupes esclavagistes recensent tous les cultivateurs absents sur les habitations et, quelle que soit la raison de cette absence, les déclarent « fellaghas ». Dans chaque commune, des escadrons de la mort sont constitués pour traquer les résistants. Comme on le fait lors des battues aux nuisibles, une somme d’argent est prévue pour (p.129) chaque tête de « nègre » rapportée par les miliciens. Les résistants sont immédiatement fusillés ou pendus. Comme la fièvre jaune fait des ravages parmi le corps expéditionnaire, on va jusqu’à accuser les infirmiers « noirs » ou « de couleur » de l’hôpital de Pointe-à-Pitre d’être responsables de la maladie. Les infirmiers, sous l’accusation d’« empoisonnement », sont tous passés par les armes.

La férocité de la répression occasionne un nouveau soulèvement à Sainte-Anne, dans la nuit du 6 au 7 octobre 1802, aussitôt écrasé. C’est l’occasion, pour Lacrosse, de constituer sur place un troisième tribunal spécial présidé par le chef de bataillon Louis Arnauld, un créole de la Martinique, assisté de l’impitoyable commandant Danthouars. La question n’est plus de savoir si les prévenus seront condamnés, ni quelle peine leur sera appliquée, mais quel supplice leur sera infligé pour les tuer. Le 29 octobre 1802, Lacrosse s’en explique à Arnauld. Le mode d’exécution choisi « doit donner aux malintentionnés l’exemple le plus terrible. Vous penserez donc comme moi, Citoyen, que le supplice de la potence n’expiant pas assez le crime de ceux des assassins que la loi condamne à la peine de mort, ils doivent être rompus vifs et expirer sur la roue. […] Les geôles de Pointe-à-Pitre et du Moule sont déjà encombrées : il faut les déblayer le plus tôt possible. »

(p.130) Arnauld va donc « déblayer » en toute hâte. On pend, on rompt, on étrangle, on brûle. On imagine même une autre forme de mise à mort dont la cruauté laisse perplexe. Le patient est introduit dans une étroite cage de fer et placé à cheval au-dessus d’une lame affilée, tranchante comme un rasoir. En face de lui, une bouteille d’eau et un pain qu’il ne peut pas atteindre. Ses pieds reposent sur des étriers. Tant qu’il le peut, il se tient en suspension. Le condamné est ficelé d’une manière telle qu’il ne puisse tomber que sur le rasoir, ce qui ne manque pas d’arriver lorsque, après quelques heures de privation de nourriture et de sommeil, ses jambes tétanisées finissent par flancher. La première entaille n’est pas fatale. Il est prévu que le prisonnier se relève et s’y reprenne à plusieurs fois pour se couper en deux. Cet instrument atroce est destiné à occasionner jusqu’à quarante-huit heures de tourments.

(p.131) Après une année de génocide ininterrompu, Bonaparte envoie un nouveau représentant, le général Augustin Ernouf, pour promulguer enfin, le 14 mai 1803, l’arrêté consulaire restaurant officiellement le Code noir à la Guadeloupe. Mais Ernouf s’aperçoit que les coureurs des bois résistent toujours. La veille de la proclamation du rétablissement de l’esclavage, il a lancé une proposition d’amnistie, qui ne reçoit qu’un accueil méprisant. Le 3 septembre, il retient alors avec enthousiasme une suggestion sanguinaire du commissaire du gouvernement de Basse-Terre : « La mesure que vous me proposez, citoyen commissaire, de faire brûler, en présence des ateliers, les brigands qui ont refusé de se rendre à l’amnistie que je leur avais accordée et qui seraient arrêtés, est excellente ! En conséquence, je vous autorise à faire exécuter prévôtalement ceux qui tomberaient en votre pouvoir. » Deux mois plus tard, Ernouf recommande par écrit au commandant des Chasseurs des bois de pratiquer l’holocauste sans jugement préalable : « Je (p.132) vous donne l’ordre formel de ne rien envoyer au tribunal spécial, mais de faire brûler sur les lieux les coupables qui seront arrêtés. »

En Haïti, comme en Guadeloupe, les troupes de l’expédition se dispensent de faire des prisonniers : « Sitôt qu’il en tombe à notre pouvoir, nous les fusillons de suite », note dans ses Carnets d’étapes le sergent Philippe Beaudoin. Ces pratiques ne se sont jamais démenties. Ainsi, dans la nuit du 2 au 3 janvier 1803, Beaudoin monte à l’assaut du fort de Port-de-Paix. « Nous le prîmes en moins d’une demi-heure, se souvient-il, et nous passâmes au fil de l’épée environ six cents hommes dans le fort. » Six cents « nègres » de moins ! Simple routine. La torture est monnaie courante. Le viol aussi, on s’en doute : « II y a de jolies femmes et point difficiles », remarque le même sous-officier. Mais c’est à partir de septembre 1802 que Leclerc, voyant que le rétablissement de l’esclavage est impossible, envisage sérieusement d’appliquer les instructions géno-cidaires qui lui ont été données. Il commence par pratiquer une répression dont la violence s’intensifie graduellement.

(p.135) Au mois de septembre, Leclerc donne l’ordre à Jean-Jacques Dessalines, chef de la quatrième brigade coloniale, de faire égorger trois cents prisonniers. (…) (p.136) Le 17 septembre, Leclerc fait savoir qu’il n’a rien oublié des ordres secrets qui ont été donnés un an plus tôt et qu’il n’hésitera pas à les exécuter jusqu’au bout. « J’aurai à faire une guerre d’extermination », se résigne-t-il. Dans sa dernière lettre, datée du 7 octobre 1802, Leclerc répète de manière incantatoire les instructions négrophobes qui lui ont été données aux Tuileries : « II faut détruire tous les nègres de la montagne, hommes et femmes, ne garder que les enfants au-dessous de douze ans, détruire la moitié de ceux de la plaine et ne plus laisser dans la colonie un seul homme de couleur qui ait porté l’épaulette. » Joli programme qui suppose quelques centaines de milliers de morts. Bonaparte l’approuve entièrement. « Croyez que je sens vivement les services que vous avez rendus, répond-il depuis Saint-Cloud, et votre gloire sera entièrement consolidée lorsque, par le résultat de votre seconde campagne, vous aurez rendu la tranquillité à cette belle et vaste colonie, qui est l’objet de la sollicitude et des espérances de tout notre commerce ! » Leclerc a le feu vert, s’il en (p.137) était besoin, et le carnage s’intensifie. À Saint-Marc, le général Pierre Quantin fait exécuter des centaines de « brigands ». Le lendemain, l’amoncellement de cadavres est tel que les habitants n’arrivent plus à ouvrir leurs portes.

De l’exécution des résistants, Leclerc passe bientôt au génocide proprement dit : la « destruction » de tous les « nègres » de la montagne et de la moitié de ceux de la plaine, comme il l’a annoncé. Il ne s’agit plus maintenant de tuer des ennemis, mais d’exterminer une population en seule considération de sa couleur de peau. Le capitaine général commence par se débarrasser d’une partie de ses propres troupes, le 16 octobre 1802. « Pour ne pas trouver les noirs sur son chemin, note un chroniqueur, Leclerc en fit transporter un millier à bord de navires ancrés dans le port ; lorsque la bataille commença et qu’il se vit en danger, il donna l’ordre de les noyer. Ils furent massacrés par les marins qui les jetèrent par-dessus bord. »

(p.139) (…) dès le début de l’offensive des rebelles, Leclerc fait monter à bord des bateaux toutes les troupes « de couleur » dont il dispose. En fait, ces hommes, répartis sur les vaisseaux, sont enfermés dans les cales. Pour les tuer, on va utiliser une méthode tout à fait inédite : les gaz. Comme on le fait pour les fûts des vignerons, les cales des bateaux sont régulièrement désinfectées en faisant brûler des mèches dont la combustion dégage du dioxyde de soufre. L’inhalation de ce gaz à haute dose est mortelle, ce qui a l’avantage de tuer les rats. Plus tard, de la même manière, le Zyklon B sera utilisé comme pesticide dans les navires avant de servir dans les camps de la mort. Le procédé est particulièrement cruel car le dioxyde de soufre, se transformant en acide sulfurique au contact de la moindre surface humide, notamment les yeux, occasionne des brûlures atroces dans une cale remplie d’eau.

Une fois le forfait accompli, les corps inanimés sont remontés sur le pont et les marins s’en débarrassent en leur attachant autour du cou des sacs remplis de sable. Une telle opération ne s’improvise pas. On peut imaginer le temps qu’il faut pour remplir et hisser à bord plus de mille sacs et laisser aérer les cales mortifères avant de pouvoir y pénétrer sans risque.

(p.140) Sur la rade, Fréminville note la présence des vaisseaux Le Duguay-Trouin, L’Hannibalet Le Swiftsure, des frégates La Précieuse, L’Infatigable et La Poursuivante, ainsi que de quelques corvettes et bâtiments de la marine marchande. Il nous certifie que les blancs « noyaient impitoyablement les noirs, sans distinction d’âge et de sexe ». Il ne s’agit plus seulement de troupes coloniales, mais de civils, puisque Rochambeau, poursuivant l’opération commencée par Leclerc et ordonnée par Bonaparte, « avait conçu l’absurde et horrible projet d’anéantir toute la population noire de l’île. C’est pourquoi il faisait mettre à mort, sans exception, tous les nègres, même ceux qui n’étaient aucunement fauteurs de l’insurrection. Ainsi, poursuit Fréminville, il fît conduire en rade, à bord du vaisseau Swiftsure, une grande partie de la garnison nègre de Fort-Dauphin qui était restée fidèle à la France et avait été ramenée au Cap, lors de l’évacuation de ce fort, par le major-général Pamphile Lacroix. » Cette fois, le témoignage de ce dernier met en cause le commandant en chef de l’expédition et, partant, son commanditaire : « Les (p.141) premières paroles que me dit le général Leclerc en m’accueillant, écrit Lacroix, firent saigner mon cœur : « Général, qu’avez-vous fait ? me dit-il. Vous arrivez avec une population de couleur quatre fois plus nombreuse que les détachements européens que vous me ramenez. » » Si le cœur de Lacroix saigne, c’est parce qu’il sait bien que cette population « de couleur » va être aussitôt sacrifiée. « La nuit suivante, témoigne Fréminville, [toute la garnison fut noyée], sans autre forme de procès, par l’équipage [du Swift-sure] qui, sans hésiter, se prêta à cette horrible exécution. Des contingents de noirs furent répartis à bord de nos différents vaisseaux, mouillés en rade. Le général […] donna l’ordre positif à leurs capitaines de noyer ces malheureux après leur avoir attaché au cou un sac rempli de sable. Cet ordre abominable fut accompagné d’une mesure de disgrâce pour tous les contrevenants. Il faut le dire, à leur honte, tous s’y soumirent. Sauf le capitaine Willaumez, commandant la frégate La Poursuivante. Il répondit fièrement : « Les officiers de la Marine française ne sont pas des bourreaux. Je n’obéirai pas ! » »

« Les noyades, continue Fréminville, se faisaient dans la rade même. La mer se couvrit de cadavres en putréfaction. Tantôt, les sacs de sable, attachés au cou des noyés, avaient cédé ; tantôt, le lien qui les amarrait s’était pourri ou rompu. Alors les corps remontaient à la surface. C’était un hideux spectacle. » Lorsque le jeune cadet quitte son bateau pour (p.142) aller en ville, c’est une scène de cauchemar. « Ces promenades, se souvient-il, débutaient pour nous par l’horrible et inévitable vision des cadavres de nègres que nous trouvions sur notre route, entre notre vaisseau et le quai de débarquement. Souvent, le brigadier de notre canot était obligé de les écarter, à coups de gaffe. Autrement, nous les aurions coupés en deux. » La rade du Cap étant submergée de cadavres, Latouche-Tréville demande que l’immersion des victimes se fasse plus discrètement : au large et de nuit. « La crainte d’un redoublement d’épidémie et l’arrivée au Cap de l’amiral Latouche, qui s’indigna du métier de bourreau ainsi infligé à des officiers français, firent changer le mode d’exécution. Il fut décidé que les noyades auraient lieu désormais hors de la rade. On entassait les victimes à bord de la goélette de l’infâme Tombarel qui allait, au-delà des passes, jeter sa cargaison humaine. Ainsi, nous eûmes l’explication de la réponse qu’il fit à la sentinelle du fort Picolet : « Je m’en vais mettre de la morue à la trempe ! » En réalité, il allait noyer des nègres. »

(p.143) Dans son Histoire d’Haïti (1848), l’historien Thomas Madiou confirme l’utilisation des cales des navires pour anéantir la population de l’île. « Dans la grande rade du Port-au-Prince et dans celle du Cap, écrit-il, les navires de guerre étaient devenus des prisons flottantes où étaient étouffés, dans les cales, des noirs et des hommes de couleur. » Victor Schoelcher lui-même, dans sa Vie de Toussaint Lou-verture (1889), se déclare informé de ces techniques d’extermination nouvelles qui allaient, hélas, être développées au XXe siècle par Hitler pour se débarrasser de la population juive. « On inventa, assure-t-il à son tour, des prisons flottantes appelées étouffoirs (p.143) dans lesquelles, après avoir enfermé des nègres et des mulâtres à fond de cale, on les asphyxiait en y faisant brûler du soufre. »

Dans les Souvenirs d’un amiral, publiés en 1872, un autre témoin oculaire, Jurien de La Gravière, à l’époque commandant de La Franchise, donne moins de détails. Mais il évoque cette époque avec un désenchantement qui en dit long : « Je saurais le dissimuler, regrette-t-il, la guerre de Saint-Domingue restera une des plus tristes pages de notre histoire […]. Je voudrais n’avoir jamais été témoin des atroces représailles par lesquelles, dans le cours de ces deux années, on se crut autorisé à répondre […] aux trahisons répétées des rebelles. Grâce à Dieu, je ne suis pas le seul officier de marine qui, au cours de ces déplorables événements, ait mieux aimé braver les lois de la discipline que manquer aux lois de l’humanité. » Jurien cite Latouche-Tréville, le responsable naval de l’expédition, qui, reprenant la politique définie par le Premier consul, déclare sans ambages en février 1803 que le terme de cette guerre doit être « la destruction des nègres ». Et le témoin soupire : « Faut-il s’étonner que cet affreux programme ait pu trouver de nombreux adhérents ? »

(p.147) Après la mort de Leclerc, le génocide continue de plus belle. Napoléon est servi par un exécuteur qu’il a lui-même désigné comme successeur de Leclerc dans ses instructions de l’automne 1802. Ayant étudié chaque dossier avec soin, on peut penser qu’il savait à qui il avait affaire. Donatien de Rochambeau et son adjoint, Louis de Noailles, sont deux véritables bouchers dont la barbarie dépasse tout ce qu’on peut imaginer. Pour faire des comparaisons avec ce qui est connu au XIXe siècle, l’historien Madiou est embarrassé. Il ne trouve que le prince Vlad l’Empa-leur, alias Dracula. Aujourd’hui il pourrait aussi se référer à la division SS Das Reich et aux bourreaux des camps de la mort.

Tous les ports sont à présent affectés aux gazages et aux noyades. Après Le Cap et Port-au-Prince, « les bâtiments de guerre en station dans la rade des Cayes se remplissaient aussi d’indigènes destinés à être noyés ». C’est aux Cayes que vont tristement s’illustrer le colonel Jacques Berger, dit « le Loup-cervier », assisté de Kerpoisson, le lieutenant du port. Rivalisant d’inhumanité avec les marins, parmi lesquels Tombarel, l’ancien commandant du Gerfaut, se distingue (p.148) particulièrement, d’autres criminels vont affirmer leur vocation de bourreaux et de tortionnaires : le général Pierre Boyer, dit « le Cruel », assisté de l’adjudant-commandant André Maillard, pour ne citer qu’eux. En 1825, l’année où la France reconnaît enfin, moyennant finances, la liberté des Haïtiens, Antoine Métrai, dans son Histoire de l’expédition des Français à Saint-Domingue, révèle l’existence de charniers. « Rochambeau, dit-il, fit mourir, au Cap cinq cents prisonniers. On avait creusé, sur le lieu de l’exécution, un grand fossé pour leur servir de sépulture, de sorte que ces malheureux, qu’on faisait périr par les armes, assistaient, pour ainsi dire vivants, à leurs propres funérailles. » Antoine Métrai confirme, lui aussi, l’utilisation des chambres à gaz : « On variait néanmoins les exécutions. Tantôt on leur tranchait la tête, tantôt un boulet mis à leur pied les entraînait au fond de l’abîme des eaux, tantôt ils étaient étouffés dans les navires par la vapeur du soufre. Lorsque la nuit servait de voile à ces attentats, ceux qui se promenaient le long du rivage entendaient le bruit monotone des cadavres qu’on jetait à la mer. » La folie génocidaire est générale. «Au Cap, au Fort-Dauphin, au Port-de-Paix, à Saint-Marc, au Port-au-Prince et sur tous les rivages, témoigne Métrai, ce n’est plus que fouets, croix, gibets, bûchers, soldats, colons, vaisseaux et matelots occupés à tuer, étouffer ou noyer des créatures (p.149) humaines, dont le seul crime était de ne pas vouloir rentrer dans les fers. »

Témoin oculaire, puisque membre de l’expédition partie de l’île d’Aix à bord de La Vertu, Juste Chan-latte, dans son Histoire de la. catastrophe de Saint-Domingue, publiée à Paris en 1824 par un ancien marin, Jean-Baptiste Bouvet de Cressé, rapporte qu’« au lieu des bateaux à soupape, on en inventa d’une autre espèce, où les victimes des deux sexes, entassées les unes sur les autres, expiraient étouffées par les vapeurs du soufre » et qu’on enveloppait « des enfants dans des sacs où, après avoir été poignardés, ils étaient jetés à la mer ». Selon ce même témoin, les délégués au génocide rationalisent peu à peu leurs techniques, jugeant les « moyens de destruction » précédemment utilisés « d’une exécution trop lente et trop coûteuse ». S’ils avaient pu « à l’aide d’une machine pneumatique, intercepter en un seul instant la respiration de tous les [indigènes], ils 1′[eussent] très certainement exécuté ».

En 1814, le colonel Malenfant, évoquant lui aussi ces « crimes atroces » dans son ouvrage Des colonies et particulièrement celle de Saint-Domingue, n’hésite pas à s’écrier : « Quelle honte pour l’humanité et pour B… ! » Non seulement on va gazer et noyer à la chaîne, non seulement on va optimiser les méthodes, mais on va y prendre plaisir. Des formules convenues et goguenardes sont utilisées. Aux « nègres » et « gens (p.150) de couleur », on fait subir le « coup de filet national » (la noyade collective), quand on ne leur fait pas manger une « salade de chanvre » (la pendaison), qu’on ne les « opère pas chaudement » (le supplice du feu) ou qu’on ne leur « lave pas la figure avec du plomb » (la fusillade). Car ils ont tous la figure sale, n’est-ce pas !

Mais pour ajouter une nouvelle teinte à cette palette macabre pourtant déjà assez variée, Louis de Noailles va chercher à Cuba, au mois de mars 1803, quelque six cents dogues avec l’intention de ne les nourrir que d’indigènes. Le ministre de la Marine en est informé par une lettre de l’amiral Latouche-Tréville du 9 mars. Les bêtes et leurs nouveaux maîtres défilent en triomphe au Cap. Renouant avec la tradition des sévices imposés aux premiers chrétiens, Rochambeau a fait construire un cirque à l’entrée du palais national où il réside. Un poteau est destiné aux suppliciés. Des gradins munis de confortables banquettes sont dressés pour les spectateurs « blancs ». Pour inaugurer ce spectacle d’un nouveau genre, le général Boyer livre un de ses jeunes domestiques auquel il n’a à reprocher que sa couleur de peau. On lâche les chiens affamés. L’assistance applaudit. Cependant, moins cruels que certains bipèdes, les dogues se contentent de flairer leur victime. Boyer bondit et, tirant son sabre, il éventre le jeune homme. Malgré la vue et l’odeur du sang, les chiens ne bougent pas. Alors Boyer, frénétique, traîne l’un (p.151) des molosses par le collier jusqu’à sa victime et lui frotte la gueule sur ses entrailles, jusqu’à ce qu’il accepte de les dévorer. Les autres chiens se décident à la curée. Il ne restera que des os ensanglantés. Finalement, le public est horrifié. Mais le spectacle recommence tous les après-midi. On évite le quartier. Les voisins déménagent. Beaucoup de colons quittent l’île, craignant les représailles que de telles exactions peuvent entraîner.

Le général Jean-Pierre Ramel, commandant l’île de la Tortue, n’en revient pas de recevoir un ordre écrit daté du 5 avril 1803 et signé de la main de Rochambeau : « Je vous envoie, mon cher commandant, un détachement de cent cinquante hommes de la garde nationale du Cap. Il est suivi de vingt-huit chiens bouledogues. Ces renforts vous mettront à même de terminer entièrement vos opérations. Je ne dois pas vous laisser ignorer qu’il ne vous sera pas passé en compte ni ration, ni dépense pour la nourriture de ces chiens. Vous devez leur donner à manger des nègres. Je vous salue affectueusement, Donatien Rochambeau.1 » Jurien de La Gravière, lui aussi, a vu les chiens lors de l’attaque du Petit-Goâve au printemps 1803. Il confirme formellement qu’on leur donnait de la nourriture humaine. Voici son témoignage : « On

(p.152) embarqua aussi, je rougis de le dire – sur deux goélettes qui nous furent adjointes — deux divisions de chiens achetés à grands frais à La Havane. Ces chiens étaient, assurait-on, de la race employée jadis par les conquérants espagnols pour suivre les Indiens à la trace. Chaque division se composait de soixante-quinze chiens que l’on nourrissait avec de la chair de nègres et que l’on rendait plus voraces encore en les affamant. C’est avec ces horribles auxiliaires que nous partîmes de Port-au-Prince. » Cependant, pendant l’attaque, Jurien s’aperçoit que les mâtins deviennent incontrôlables. Moins racistes, apparemment, que leurs maîtres, « ces chiens, qui ne devaient dévorer que les nègres, se jetaient indistinctement sur tout homme à terre, que cet homme fût noir ou blanc ». Le journal de l’amiral Latouche-Tréville nous apprend par ailleurs que, le 26 juin 1803, deux cents autres chiens furent transportés en renfort au Cap, par un brick espagnol en provenance de La Havane, ce qui porte leur nombre à huit centsl. On reste un peu abasourdi par l’importance de cette meute dont il est confirmé qu’elle ne se nourrit que de chair humaine. Car, sachant qu’un dogue consomme au minimum un kilo de viande par jour, s’ils ont été

(p.153) utilisés jusqu’à la capitulation de novembre, ils ont pu dévorer plus de trois mille personnes. En ajoutant à ce chiffre le nombre de rebelles fusillés, le nombre de civils gazés et noyés, on aboutit très certainement à plusieurs dizaines de milliers de morts. Certains avancent, pour ce génocide, le chiffre de cent mille victimes, soit près de vingt pour cent de la population d’origine africaine peuplant alors Haïti.

(p.154) Même si l’on a peu d’estime pour Napoléon, de toutes les lettres qu’il a écrites, on souhaiterait que celle qu’il adresse à Donatien de Rochambeau le 4 février 1803 ne soit qu’une hallucination. Mais elle existe cependant et elle est si accablante qu’elle ne laisse aucun doute sur la culpabilité de Bonaparte pour chaque goutte de sang versée. « Le ministre de la Marine, écrit le commanditaire de ces monstruosités, m’a communiqué vos dépêches du 23 frimaire [14 novembre 1802]. J’ai vu avec plaisir la reprise du Fort-Dauphin ; je veux directement vous assurer de l’entière confiance que le Gouvernement a en vous, et de son approbation des mesures de rigueur que les circonstances vous obligent ou vous obligeraient de déployer. * » L’approbation du génocide est totale, indéniable, obscène.

(p.156) Un général lorrain, Humbert, proteste avec dégoût. Il refuse de participer aux exactions commises lors de l’attaque du Cap. En représailles, Boyer, l’homme qui éventrera son domestique pour appâter les chiens, l’accuse alors d’avoir des « relations avec les chefs de brigands ». Leclerc, de son côté, écrit au Premier consul qu’Humbert est un « faiseur d’affaires sales ». Il était pourtant mal placé pour porter ce genre d’accusations.

Le 17 octobre 1802, Humbert est embarqué à bord d’un navire de commerce. Il parvient au Havre au début du mois de décembre. Son arrivée ne passe pas inaperçue, comme en atteste la note d’un espion au préfet de police du 15 décembre : « Le bruit s’est répandu aujourd’hui dans Paris, écrit l’argousin, qu’un navire arrivé au Havre a amené le général Humbert, qu’il apporte au gouvernement des détails sur les nouveaux désastres de la colonie. On dit que les noirs ont recouru aux armes, que six mille blancs se sont joints à eux, que les généraux qui étaient avec Toussaint et qui avaient fait leur paix ont imité leur exemple. Enfin on regarde la situation de la colonie comme désespérée. Les bons citoyens sont désolés et les malveillants ne dissimulent pas leur (p.157) joie. » Nul doute qu’Humbert a cherché à informer Bonaparte de ce qu’il croyait être une désobéissance de Leclerc aux ordres de Paris. Comme tant d’autres, le pauvre général se faisait encore des illusions. Il est cassé le 13 janvier par arrêté du tyran avec ordre de quitter immédiatement la capitale et « de se rendre dans sa commune ». Mais il n’obéit pas tout de suite.

(p.157) Par Humbert, au moins, Napoléon, s’il avait été ignorant de la situation, aurait pu être informé. Mais la manière dont il le destitue et l’acharnement avec lequel il le persécutera pendant près de dix ans montrent (p.158) assez qu’il était non seulement au courant mais coupable au premier chef. Il n’y a donc pas à s’étonner qu’il écrive à Rochambeau pour l’encourager dans la mise en œuvre de la solution finale. « Rien n’intéresse davantage la nation que l’île de Saint-Domingue, affirme-t-il. Soyez-en le restaurateur et inscrivez votre nom parmi le petit nombre de ceux que le peuple français n’oubliera jamais et que la postérité révérera, parce que ceux qui les ont portés n’auront été animés que par le sentiment de la vraie gloire. Il est probable que, quand vous aurez reçu cette lettre, la Légion d’honneur sera organisée. Vous y serez placé au rang des grands officiers. »

Pour Napoléon, la « vraie gloire » dépasse l’apparente infamie qui ne vaut que pour le commun des mortels. Le grand homme est au-dessus de la morale. Un crime peut trouver son sens pour la postérité. On peut comprendre que Hitler, le 28 juin 1940, s’incline, tête nue. Napoléon est bien son maître et son dieu. Certes, Hitler fera beaucoup « mieux », en valeur absolue, mais les principes et les méthodes demeurent les mêmes.

En recevant la lettre d’approbation de Napoléon, à la fin du mois de février 1803, Rochambeau a carte blanche. Il peut faire ce qu’il voudra. On le couvrira toujours, à la seule condition qu’il exécute les ordres. Malheureusement pour lui, il capitulera (p.159) devant les « nègres ». Napoléon ne le lui pardonnera pas.

Comme en Guadeloupe, Rochambeau organise des corps francs pour faire la chasse aux « nègres ». Ils se distinguent par leur coiffure : un chapeau colonial à la Henri IV relevé sur le côté, comme en porteront les troupes françaises en Indochine et en Algérie.

(p.160) Pour ces héritiers des « nègres mauvais sujets », il est en effet nécessaire, aujourd’hui encore, de se procurer une autorisation spéciale visée par le préfet. Une fois ce précieux sésame délivré, le passager haïtien, parti de l’aéroport Toussaint-Louverture de Port-au-Prince, n’est pas au bout de ses émotions. Quand il mettra le pied dans ce département français d’outre-mer où l’esclavage a été rétabli par Victor Hugues le 25 avril 1803, il s’apercevra que l’aéroport international de Cayenne porte le nom de Rochambeau.

(p.161) Si à la Guadeloupe, comme en Haïti, les ordres de Napoléon ont été d’exterminer les masses, ils étaient aussi de déporter tous les « nègres » et hommes « de couleur » qui ont porté l’épaulette, qu’ils aient joué ou non un rôle dans la résistance à l’esclavage.

(p.162) (…) Napoléon a fait déporter des milliers de Guadeloupéens et d’Haïtiens. Il y en aurait eu bien davantage sans la reprise des hostilités avec les Britanniques en mai 1803. Ces déportations, uniquement fondées sur la couleur de peau des victimes, constituent — au sens de la définition donnée par le tribunal de Nuremberg – un autre volet du crime de Napoléon. Alors, erreur grossière ou oubli volontaire ? On ne sait trop. Il est quand même (p.163) difficile de penser que des spécialistes de la période ont pu oublier un personnage comme Toussaint Louverture, dont on ne peut nier qu’il a été déporté et qu’il n’avait rien à voir avec la machine infernale.

En ce qui concerne Saint-Domingue, les ordres écrits remis à Leclerc sont là, signés de Napoléon le 31 octobre 1801 : « Tous les noirs qui se sont bien comportés, mais que leur grade ne permet plus de laisser dans l’île, seront envoyés à Brest. Tous les noirs ou hommes de couleur qui se sont mal comportés, de quelque grade qu’ils soient, seront envoyés dans la Méditerranée et déposés dans un port de l’île de Corse. » Lacrosse puis Richepance ont reçu des instructions analogues pour la Guadeloupe.

(p.164) Quelques mois plus tard, Richepance, conformément aux instructions qu’il a reçues, renvoie Pelage et trente-cinq autres hommes « de couleur ». En même temps, il constitue un camp de concentration improvisé sur l’îlot de Terre-de-Haut aux Saintes. Plus de trois mille soldats de la République y sont abandonnés, presque sans nourriture. On tente ensuite de les vendre à Carthagène puis à New York, non seulement pour assurer une caisse noire à (p.165) l’armée, mais aussi pour le profit personnel de certains officiers. Napoléon ne peut pas ignorer ces procédés. D’autant que, les destinataires n’en ayant pas voulu, cela donne lieu à des incidents. La frégate La Cocarde est victime d’une avarie. Les Britanniques, constatant que la cale est pleine de Quadeloupéens, visiblement destinés à être vendus, la remorquent jusqu’au Cap où elle arrive courant août. Leclerc est très ennuyé en voyant arriver ce bateau chargé de patriotes qui ont lutté pour la liberté et dont la présence est extrêmement dangereuse à Saint-Domingue. Une cinquantaine de Quadeloupéens réussissent à plonger dans la mer et à nager jusqu’aux côtes haïtiennes, malgré la grêle de plomb qui, comme on s’en doute, s’abat sur eux. Ces compagnons de Delgrès vont le venger. En prévenant les Haïtiens que l’esclavage vient d’être rétabli à la Guadeloupe et les résistants massacrés, ils donnent le signal de l’insurrection générale. C’est en partie à cause de cette évasion, spectaculaire trait d’union entre la résistance de la Guadeloupe et la révolution haïtienne, que Napoléon a perdu Saint-Domingue.

(p.166) Les Antillais qui arrivent en France sont souvent moitié moins nombreux qu’à l’embarquement. La consigne est en effet de les transporter enchaînés à fond de cale, dans l’obscurité, les pieds dans l’eau, (p.167) avec les rats. Les esclaves africains, eux, ont au moins droit à l’entrepont. Mais ceux-là étant des révoltés, il est normal qu’ils paient le prix fort. D’où une mortalité impressionnante. Plus de deux mille déportés — militaires ou civils — vont arriver vivants jusqu’à un port français. Certains y resteront, pour servir de plongeurs affectés au renflouement des épaves. Les autres seront embarqués sur des navires, incorporés dans des bataillons disciplinaires ou internés. Bonaparte n’en veut pas sur le territoire national, pour ne prendre aucun risque de « mélange des sangs ». Aucun de ces déportés ne sera jamais jugé. Quelques Haïtiens évadés reverront leur île natale. Les autres, quelle que soit leur affectation, mourront généralement dans les cinq ans.

(p.169) À la fin de 1802, on transforme la caserne de Pontanezen, dans les faubourgs de Brest, en camp de triage. Bien sûr, rien n’est prévu pour chauffer les locaux. On prend du temps pour faire le tri. C’est difficile, car « ils se ressemblent tous ». Les plus mauvais sujets sont destinés aux camps. Six cent dix-neuf Quadeloupéens sont mis de côté pour l’armée. Mais, dix jours plus tard, ils ne sont déjà plus que cinq cent neuf. « Ce climat froid et humide est délétère à ces habitants des pays chauds », glousse Decrès, le ministre des Colonies. C’est vrai qu’on a oublié de leur donner des vêtements et qu’il fait plutôt frisquet, à Brest, en ce mois de janvier 1802. On ne saurait penser à tout ! Les Quadeloupéens échappent finalement au camp de triage pour être installés dans les casernes de la Recouvrance où ils sont enfin habillés. Napoléon suit de près les déportés. « Mon intention, écrit-il au ministre de la Marine le 18 avril, est que les noirs qui sont à Brest, hormis le petit nombre d’ouvriers qui, par leur habileté, sont nécessaires aux constructions, sans excéder le nombre de cent hommes, soient mis à la disposition du ministre de la Guerre. […] Car je porte un grand (p.170) intérêt à ce que Brest et les environs soient urgés de ces individus. »

(p.171) Le Premier consul change finalement ses ordres et, après avoir fait transiter les « brigands » par Bastia, il les expédie à l’île d’Elbe, qu’il vient d’annexer. Un camp de concentration pour « nègres » est spécialement créé à Porto-Ferrajo. Parmi les déportés de l’île d’Elbe, l’ex-député à la Convention Jean-Louis Annecy, âgé de quarante-neuf ans, qualifié de « moteur de l’insurrection par ses discours ». Il est entouré d’officiers supérieurs. Beaucoup de ces déportés sont déjà âgés et souffrent de blessures ou d’infirmités : Annecy est asthmatique et la plupart de ses compagnons sont criblés de plombs ou estropiés. Mais tous sont mis aux travaux forcés et employés aux fortifications. Bien entendu, la majorité meurent à la tâche en moins de cinq ans.

Napoléon installe un second camp de concentration pour « nègres » dans son île natale. La Corse, nation indépendante et démocratique, s’est affranchie de Gênes grâce à Pascal Paoli. Mais Choiseul l’a rattachée par la force en 1769, l’année où le futur despote est censé naître (en fait, il aurait falsifié son état civil pour entrer à l’École militaire). Bonaparte, après avoir vainement offert ses services à Paoli contre les Français, a changé de camp. « Questa birba Napoleone!» s’écrie Paoli avec dégoût. «Cette crapule de Napoléon ! » Né « dans la fange du despotisme » ! C’est ainsi que le héros corse considère le (p.172) fils de Carlo Buonaparte. Une allusion aux relations de cette famille, et notamment de Letizia, la mamma, avec le gouverneur français Marbeuf. La « crapule » déteste son pays natal et l’a renié depuis longtemps. « Questo paese non e per noi ! » (« Ce pays n’est pas pour nous ! ») explique-t-il aux siens en 1793 lorsqu’il décampe, chassé par les indépendantistes qui mettent à sac sa maison. Les cahiers du général Bertrand montrent qu’en 1821, à la veille de mourir, il n’a pas changé d’avis. « La Corse est un inconvénient pour la France, s’écrie le renégat. C’est une loupe qu’elle a sur le nez ! […] Choiseul disait que si, d’un coup de trident, on pouvait la mettre sous la mer, il faudrait le faire. Il avait raison. » Comme il ne veut pas de « nègres » en France pour éviter la contamination « raciale », Napoléon jubile à l’idée d’en expédier en Corse, où la contamination — il est bien placé pour le savoir — ne date pas d’hier. En 1802, la Corse, française depuis trente-trois ans seulement, n’est guère plus soumise que Saint-Domingue. Napoléon aura donc la perversité, pour se débarrasser des « nègres » qu’il s’est fait renvoyer parce qu’il était dangereux de les tuer sur place, de s’en « défaire » en les attelant à la construction d’une route entre Ajaccio et Corte destinée au transport de troupes affectées à la « pacification » de l’île.

(p.174) Une partie des déportés sont détenus dans le camp de concentration proprement dit. Ils sont aux Capucins d’Ajaccio et couchent nus sur le sol « d’une église extrêmement malsaine ». Tous sont astreints aux travaux forcés pour construire la route ou pour aller couper des mâts de navire dans les forêts d’Aïtone ou de Vizzavona et les transporter, malgré la difficulté du relief, jusqu’à Ajaccio. Avec le froid, les travaux publics en altitude sont meurtriers. Quatre-vingts déportés tombent la première année. Mais douze courageux résistants guadeloupéens et haïtiens, dont une femme, réussissent en juillet de l’année suivante à s’évader et à gagner la Sardaigne à bord d’une mauvaise barque. Les effectifs s’amenuiseront tout au long de l’Empire. Après 1814, on perd leur trace. Ceux qui n’ont pas réussi à s’évader sont morts.

(p.183) Peu après le rétablissement de l’esclavage, Napoléon prend, le 29 niai 1802, trois arrêtés secrets et distincts. L’un visant les militaires « de couleur », l’autre les militaires « noirs », le troisième organisant les compagnies « noires » auxiliaires. Il faut savoir qu’une averse d’arrêtés individuels a déjà réformé — ou va réformer — tous les militaires « noirs » ou « de couleur » se trouvant sur le territoire métropolitain. Il n’y en aura plus en service sauf les simples soldats répartis dans trois compagnies auxiliaires de cent hommes. Chacune de ces compagnies est stationnée sur une île pour éviter toute « contamination » : Hyères, Aix et Oléron. Bien entendu, l’arrêté précise qu’elles seront commandées par trois (p.184) « officiers blancs ». Si Napoléon ne veut pas de « nègres à épaulettes » en Haïti ni à la Guadeloupe, ce n’est pas pour en avoir chez lui. Toussaint a déjà été secrètement exclu de l’armée française en mars 1801. Le général Dumas ne va pas tarder à avoir son tour. C’est l’occasion de régler de vieux comptes.

Par un autre arrêté, toujours du 29 mai 1802 (9 prairial an X), tout militaire « de couleur » — même réformé — se voit obligé, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le Premier consul, de résider en dehors des communes de la première région militaire, qui comprend la Seine, la Seine-et-Marne, l’Aisne, la Seine-et-Oise, l’Oise, le Loiret et l’Eure-et-Loir.

Les mesures sont plus dures pour ceux qui ont la peau plus foncée (les « nègres »). Ceux-là, spécifiquement visés par un troisième arrêté pris le même jour, « seront tenus de prendre leur domicile dans le département des Basses-Pyrénées ou des Alpes-Maritimes ». C’est ainsi que, par la fantaisie du despote, aucun militaire « de couleur » n’est admis à résider à moins d’une centaine de kilomètres de Paris. Bayonne — où la famille de Toussaint va être assignée à résidence – et Nice deviennent des villes pour officiers nègres. Ces mesures ouvertement racistes sont sans doute destinées à éviter toute possibilité de « complot » intérieur. D’aucuns diraient aujourd’hui que c’est pour prévenir le « racisme antiblancs ».

(p.185) Le 2 juillet (13 messidor an X), un nouvel arrêté, publié celui-là, va plus loin. Il ne sera rapporté que le 5 août 1818. Reprenant en quelque sorte une déclaration royale du 9 août 1777, il interdit aux « noirs, mulâtres et autres gens de couleur d’entrer sans autorisation sur le territoire continental de la République ». Tous les contrevenants seront arrêtés et détenus jusqu’à leur déportation. Mais la différence entre cet arrêté et la déclaration de 1777, c’est que cette dernière, pour être appliquée, devait être enregistrée par chaque parlement, ce que plusieurs refusèrent de faire. L’arrêté du Premier consul, au contraire, n’étant exposé à aucun contre-pouvoir, est immédiatement applicable. Pour les « noirs » et les « gens de couleur », la monarchie valait peut-être mieux que la dictature. Plusieurs intéressés – dont la compagne de Delgrès sur l’échafaud – ne se priveront pas de le dire. Grâce à Napoléon, on réactive dans les ports les « dépôts de nègres » de l’Ancien Régime, ce qui équivaut à un camp de concentration de plus dans chaque port. Les textes prévoient en effet que « tout individu noir ou de couleur […] sera, par les ordres du préfet maritime ou du commissaire de la Marine, placé dans un dépôt d’où il ne sortira que pour être renvoyé par le bâtiment qui l’aura amené ou par toute autre voie plus prompte s’il est possible ». Dans la pratique, on réexpédiera les indésirables par le premier bateau partant pour n’importe quelle (p.186) colonie française où l’esclavage est en vigueur (c’est-à-dire autre qu’Haïti). À leur arrivée sous les tropiques, les contrevenants seront vendus au profit de l’État.

La mesure sera sévèrement appliquée et la chasse au « nègre » ouverte sur le territoire français. En 1804, les préfets sont invités « sans éclat » à dresser « l’état de tous les noirs ou hommes de couleur sans aveu […] que l’oisiveté, le vagabondage ou le défaut de moyens d’existence rendent dangereux pour la tranquillité publique ». Le ministre de la Guerre indique « l’intention du gouvernement d’affermir la sûreté intérieure par toutes les voies possibles et d’utiliser dans un service public cette classe d’individus ». En 1807, on invitera les préfets à « faire rechercher tous les individus de cette espèce qui s’introduiraient dans l’intérieur, après avoir trompé la surveillance des autorités à leur débarquement ou après s’être échappés des dépôts ». En 1807 encore, Napoléon, pris d’une nouvelle crise de paranoïa négrophobe, songe à faire carrément expulser tous les « noirs » de France. Il demande à ses préfets de lui faire une liste. L’idée est d’éliminer les « nègres sans fortune dont la présence ne peut que multiplier les individus de sang-mêlé ». Il va sans dire que les élèves « noirs » ou « de couleur » des écoles sont exclus de leurs établissements.

(p.187) Dans le même esprit, intervient en octobre de la même année la fermeture définitive de l’Institution nationale des colonies où se trouvaient les enfants — de toutes couleurs — des familles aisées d’outre-mer (et en particulier, depuis 1797, les jeunes Louver-ture). Cet établissement avait succédé à l’école de Liancourt, installée dans l’Oise par le duc de La Rochefoucauld. La mesure est grave car Napoléon a également fait fermer toutes les écoles des colonies rebelles. Dorénavant, les colons enverront leurs enfants s’instruire en France. Les autres resteront ignorants. Même s’ils sont libres, ils ne peuvent plus entrer en métropole. Les conséquences de cette mesure sont encore perceptibles non seulement en Haïti, qui compte soixante pour cent d’analphabètes, mais, hélas, dans certains départements d’outre-mer.