Les campagnes militaires de Napoléon : la vérité

PLAN

| 2.0 sa stratégie militaire |

| 2.1 l’Italie |

| 2.2 l’Egypte, l’Empire turc |

| 2.3 l’Espagne et le Portugal |

| 2.4 l’Autriche, la Pologne, l’Allemagne, la Suisse |

| 2.5 la Russie |

| 2.6 les pillages |

| 2.7 avant, pendant et après Waterloo |

2.0 La stratégie militaire de Napoléon : vérité

|

Roger Caratini, Napoléon une imposture, éd. L’Archipel, 2002 (p.367) Notre intention n’est pas ici de conter l’aventure sanglante et lamentable dans laquelle Napoléon entraîna la France et le peuple français et que certains qualifient encore d’ « épopée impériale » ; (…). |

|

Roger Caratini, Napoléon une imposture, éd. L’Archipel, 2002 (p.397) Reste Marengo : ce fut sa première imposture militaire. Il dormait profondément, à quelques kilomètres de cette plaine, qui semble avoir été créée pour servir de champ de bataille, lorsqu’il fut réveillé par le bruit d’une canonnade : c’étaient les Autrichiens du général Mêlas qui attaquaient. Surpris, car il pensait prendre l’initiative du combat, Bonaparte dut faire face à l’offensive autrichienne (à 14 heures), mais la bataille est perdue et, à 17 heures, il se voit contraint d’ordonner la retraite. Mêlas poursuit mollement Bonaparte et l’armée française en déroute ; mais, à la fin de la journée, Desaix et ses troupes « fraîches » rejoignent le Premier Consul ; et celui-ci se décide alors à livrer aux Autrichiens un combat d’arrière-garde : Desaix est tué d’une balle en plein front mais le général de brigade Kellermann lance une charge vigoureuse et audacieuse sur l’ennemi, et les Autrichiens s’enfuient. Bonaparte est sauvé presque par hasard ; dans le communiqué officiel – qu’il dut remanier quatre fois pour lui donner un semblant de consistance -il présente cette victoire inespérée, due à Desaix et Kellermann, comme une manœuvre géniale de sa part. Mais Desaix était mort : il ne risquait pas de le contredire. La campagne de 1800 est un bon exemple de la manière dont Bonaparte faisait la guerre, qui s’applique à toutes les autres campagnes. Il dispose de troupes nombreuses (800 000 hommes en 1807, par exemple), alimentées par la conscription, que la France est le seul pays en Europe à imposer, la Prusse exceptée (mais elle est beaucoup moins peuplée que la France). Ses divisions sont (p.398) presque à pied d’œuvre, sur le Rhin, en Italie (notamment dans les Républiques sœurs) et dans les Alpes ; elles sont commandées par des généraux jeunes et ambitieux, se déplacent rapidement et vivent sur le pays, selon la méthode Guibert. En revanche, Bonaparte manque d’informations géographiques et climatiques précises sur l’Allemagne, les Balkans, la Pologne et la Russie ; les seules cartes disponibles en France sont celles des frontières et les cartes relevées au cours d’expéditions militaires par les ingénieurs du Dépôt de la Guerre (au temps de la première campagne d’Italie, Napoléon avait remarqué l’efficacité du chef du cabinet topographique, le dessinateur Bâcler d’Albe, dont il fit, en quelque sorte, son géographe personnel : il suivit la Grande Armée à partir de 1805, et il put se procurer à Varsovie, en 1806, lors de la campagne de Pologne, un grand atlas de Russie, qu’il fit reproduire et dont se servit Napoléon en 1812). En général, donc, Bonaparte devait improviser, et l’on ne compte plus le nombre de divisions qui sont arrivées en retard sur le champ de bataille tout simplement… parce qu’elles s’étaient perdues. Il ne peut pas envisager un plan de campagne à long terme, comme celui qui avait été utilisé contre les Piémontais en 1796, fondé sur l’occupation méthodique, jour après jour, des points stratégiques, suivie d’une invasion ; il doit rechercher la bataille décisive, qui anéantit rapidement l’ennemi et lui impose de traiter. Et lorsque le territoire deviendra trop vaste, comme en Russie, et qu’il se trouvera en présence d’un adversaire de la taille de Koutouzov, qui a l’intelligence et la patience – rares chez un chef militaire (et qu’on retrouvera chez certains chefs amérindiens quand ils auront à défendre leurs immenses territoires contre les conquérants américains) – de refuser le combat, et de guetter patiemment sa proie, jusqu’à ce qu’elle tombe d’elle-même, Napoléon y engloutira son immense armée. L’histoire des guerres napoléoniennes et la description, dans leurs moindres détails, des combats et des batailles qui furent livrés par le guerrier ajaccien ont fait depuis deux siècles les délices des stratèges en chambre, des généraux en retraite, des historiographes minutieux qui ont dépouillé des tonnes d’archives. Retenons cependant quelques chiffres, qui, à notre avis, expliquent tout : (p.399) – Napoléon a mené 15 campagnes, en comptant la première campagne d’Italie dont il rut l’exécutant, mais non le promoteur ; – au cours de ces campagnes, lui et/ou ses généraux ont livré 148 batailles (voir l’Annexe n° 23, p. 491), en y comprenant les combats ; lui-même n’a été présent qu’à 43 d’entre elles (toutes les autres ont été l’œuvre de ses généraux); – 23 d’entre elles furent décisives, il les a toutes dirigées lui-même ; – campagnes et batailles ont coûté à la France entre 1300 000 et 1800 000 hommes selon les estimations (qui n’étaient pas tous français, il y avait beaucoup d’étrangers dans les armées françaises). Dans la mesure où le sort de toutes les campagnes napoléoniennes, à l’exception de la première campagne d’Italie, s’est joué sur une ou deux batailles, il est intéressant de savoir pourquoi ces batailles ont été gagnées (ou perdues, dans le cas de la Bérézina ou de Waterloo). En général, les forces en présence étaient à peu près équivalentes et les batailles de Napoléon – qui ont rarement duré plus d’une journée – ont été des succès essentiellement tactiques, (p.400) liés à la réussite d’une manœuvre (exemple, la fameuse manœuvre d’Austerlitz) ou aux erreurs de ses adversaires, dont il a su profiter. On ne peut donc pas parler de son « génie militaire » pour expliquer ses victoires, il est plus juste de les rapporter à son sens de l’à-propos, à la rapidité de ses réactions sur le champ de bataille, ou, souvent, à la chance du joueur invétéré qu’il était. Voici quelques remarques sur quelques-unes de ses grandes victoires décisives (présentées dans l’ordre chronologique). À Rivoli (14 janvier 1797, au cours de la première campagne d’Italie), c’est le général autrichien Alvinczy qui a été l’artisan de sa propre défaite. Son but était de délivrer Mantoue, dont le blocus durait depuis le mois de juin 1796 (voir ci-dessus, p. 250). Alvinczy a commis l’erreur de diviser ses forces en six colonnes, qui devaient converger sur le plateau de Rivoli : quatre colonnes – l’infanterie – devaient passer par les montagnes et deux – la cavalerie et l’artillerie – devaient suivre la rive droite de l’Adige (voir carte p. 237). Renseigné sur les mouvements de l’ennemi, Bonaparte n’eut donc qu’à se placer sur les hauteurs qui commandaient l’accès au plateau, d’où il put empêcher la concentration des troupes autrichiennes. À Marengo (14 juin 1800, au cours de la deuxième campagne d’Italie), nous avons déjà dit (p. 36l, ci-dessus) que le général autrichien Mêlas avait d’abord vaincu Bonaparte et que celui-ci avait déjà ordonné la retraite ; c’est l’arrivée de Desaix qui le sauva, mais le communiqué officiel attribua à Bonaparte toute la gloire de la victoire (Desaix ne risquait pas de protester: il était mort sur le champ de bataille). Austerlitz (2 décembre 1805, lors de la campagne d’Allemagne) est la plus fameuse bataille de Napoléon. La troisième coalition contre la France avait été ouverte par l’accord conclu à Saint-Pétersbourg entre l’Angleterre et la Russie le 11 avril 1805, suivi d’un traité d’alliance entre les deux nations en juillet, alliance que rallia l’empereur autrichien François II en août, ainsi que Naples et la Suède. Napoléon était sur ses gardes : de Boulogne, où il préparait une hypothétique invasion de l’Angleterre, il surveillait les Autrichiens et avait prévu de marcher sur Vienne par deux voies : par la Bavière (nation alliée de la France) et en suivant la vallée du Danube- d’une part, à travers la Bohême-Moravie d’autre part. La (p.401) première bataille importante de la campagne eut lieu à Ulm, où s’était enfermé le général autrichien Mack, qui capitula en octobre 1805 ; mais la bataille décisive eut lieu à Austerlitz (entre Prague et Vienne). Le champ de bataille d’Austerlitz, choisi par Napoléon, était une vaste plaine, bordée par un ruisseau (le Gold-bach), avec, au centre, un plateau (le plateau de Pratzen) dominant la plaine d’environ deux cents mètres. Le 29 novembre, au lieu de s’installer sur le plateau, Napoléon l’abandonne aux Austro-Russes, feint de battre en retraite et déploie son armée en arrière du Gold-bach. Son plan était le suivant : inspirer aux alliés ennemis le projet de tourner l’armée française par sa droite, pour lui couper la route de Vienne (vers le village de Telnitz), ce qui les obligerait à dégarnir le plateau de Pratzen et à se diriger vers Telnitz. Les Autrichiens tombèrent dans le piège, quittèrent le plateau central et allèrent défendre la route de Vienne, tandis que les Russes, commandés par Koutouzov, occupaient le plateau le 30 novembre ; le 2 décembre, vers sept heures du matin, les Autrichiens se ruèrent à l’attaque de Telnitz et des villages voisins (tenus par Davout) et, pendant ce combat, Napoléon, profitant du brouillard très dense qui noyait la petite vallée du Goldbach et les flancs du plateau de Pratzen, envoyait Soult sur le plateau vers huit heures et demie : à neuf heures le brouillard d’Austerlitz commençait à se dissiper et les Austro-Russes découvrirent qu’ils avaient perdu le centre du champ de bataille, occupé maintenant par les Français. Ils essayèrent de reconquérir Pratzen, mais n’y parvinrent pas : à 16 heures, la nuit tombait et Napoléon avait gagné la bataille d’Austerlitz. Mais comment ? Par un « coup de poker », comme l’écrit Jacques Garnier, spécialiste de l’histoire des batailles napoléoniennes. Car la manœuvre d’Austerlitz (laisser le plateau à l’ennemi, l’attirer à Telnitz et profiter du brouillard) ne pouvait réussir que sous plusieurs conditions : 1° que les Austro-Russes tombent dans le piège qui les attirait à Telnitz et dégarnissent le plateau ; 2° que le brouillard fasse son apparition au bon moment ; 3° qu’il persiste suffisamment longtemps, pour permettre aux Français d’escalader les flancs du plateau sans être vus. Quelle pythonisse pouvait prévoir tout cela ? À Austerlitz, Napoléon n’a pas fait preuve de génie, il a simplement joué au loto et gagné le gros lot. Encore fallait-il avoir le cran de miser. (p.402) La victoire d’Iéna (14 octobre 1806, au cours de la campagne de Prusse) ne fut pas due à un pari, comme celle d’Austerlitz, mais à un coup de malchance pour les Prussiens. Le 13 octobre, Napoléon et son armée, au grand complet, atteignaient Iéna, juste en arrière des positions prussiennes ; il ignorait que le roi de Prusse et ses généraux, craignant d’être cernés, avaient décidé la retraite et que l’armée prussienne s’était divisée en deux colonnes, l’une sous le commandement du duc de Brunswick, l’autre commandée par Hohenlohe. Croyant donc avoir toute l’armée ennemie devant lui, il décide de l’enfoncer de front et d’envoyer Davout la tourner par Auerstedt, à vingt kilomètres au nord. La bataille a eu lieu, et Napoléon écrase sans mal Hohenlohe, qui n’a avec lui qu’une partie de l’armée prussienne. Le même jour, Davout sera vainqueur à Auerstedt. La campagne de Pologne contre les Russes, en 1806-1807, fut mal préparée. Eylau (8 février 1807) fut une boucherie inutile (le mot est de Napoléon lui-même) ; Friedland (14 juin 1807) fut une bataille improvisée, offensive, mais parfaitement réussie (les Russes étaient dans une position dangereuse, le dos à une rivière) ; huit jours après, les Russes demandaient l’armistice et le tsar Alexandre Ier rencontra Napoléon sur un radeau lancé au milieu du Niémen : la paix fut signée à Tilsit le 8 juillet 1807, c’était un traité napoléonien, c’est-à-dire une simple trêve, lourde de guerres futures (il prévoyait le démembrement de la Prusse et la résurrection partielle de la Pologne à laquelle la Russie ne risquait pas de souscrire). Après la campagne de Pologne, Napoléon décide d’asphyxier économiquement l’Angleterre en organisant le blocus continental, initiative qui l’entraîna dans une politique de guerres et d’annexions, en particulier à deux interventions militaires qui devaient lui être fatales : au Portugal (en 1807) et en Espagne (1808). Il détrôna les dynasties régnantes, nomma son frère Joseph roi d’Espagne et dut faire face alors, dans la péninsule Ibérique, à une longue guérilla qui, soutenue par un corps expéditionnaire anglais (commandé par Wellington), eut enfin raison de Napoléon. La campagne de 1809, en Autriche et en Allemagne, a été marquée par les batailles d’Essling (21-22 mai) et de Wagram (4-6 juillet). La première fut perdue par Napoléon, qui cherchait un passage sur le Danube, à l’est de Vienne (qu’il occupait), pour (p.403) débusquer le prince Charles et son armée. Il choisit d’utiliser l’île de Lobau, sur le fleuve, fait construire rapidement un pont, franchit le Danube, est repoussé par les Autrichiens à Essling, et doit se replier avec son armée dans l’île (où il se retrancha). Sa défaite était due principalement à la crue du Danube, pourtant prévisible à cette époque de l’année. Quarante jours plus tard, c’était la décrue, Napoléon et son armée purent quitter l’île de Lobau et l’Empereur offrit la bataille à l’archiduc Charles dans la plaine dominée par le plateau de Wagram (4-6 juillet 1809), qui opposa l’armée française (190 000 hommes) à l’armée autrichienne (220 000 hommes). La victoire revint à Napoléon et à ses généraux (Masséna, Bernadotte, Oudinot, Davout), mais elle ne fut suivie d’aucun résultat tactique, puisque l’archiduc Charles put s’échapper et se replier en Bohême. Elle fut cependant suivie de la signature du traité de Vienne (14 octobre 1809)… et du mariage de Napoléon avec la fille de l’empereur autrichien, Marie-Louise, destiné à fonder une dynastie Bonaparte, puisque Joséphine n’avait pas donné d’héritier à l’Empereur (il divorça le 16 décembre 1809, le mariage religieux fut annulé le 9 février 1810, et Napoléon épousa Marie-Louise le 1er avril 1810 ; un enfant, le roi de Rome, devait naître de cette union le 20 mars 1811). La rupture de l’alliance franco-russe qui avait été conclue à Erfurt fut la conséquence d’une part du rapprochement franco-autrichien après Wagram, d’autre part de la création du grand-duché de Varsovie, par Napoléon, en 1807, qui laissait présager une renaissance de l’État polonais que s’étaient jadis partagé la Russie et l’Autriche. Contre Napoléon, le tsar noua donc une même coalition avec les Anglais et la guerre éclata au mois de juin 1812. Une Grande Armée de près de 800 000 hommes partit, à pied, de Paris pour Moscou ; on sait qu’il n’en revint que quelques milliers. L’inefficacité totale de Napoléon en matière de stratégie se manifesta cruellement dans cette campagne de Russie ; il y fit les mêmes erreurs que Hitler plus d’un siècle plus tard : il partit avec une armée sans service sanitaire, sans train des équipages, presque sans service d’intendance, sans information géographique certaine (son meilleur instrument, en la matière, était un atlas de la Russie qu’avait rapporté Bâcler d’Albe de Varsovie en 1807), avec l’intention de vivre sur le pays, mais en ignorant à peu près tout et de ses ressources, et de son peuple. Il n’avait pas prévu ni (p.404) la stratégie de la terre brûlée adoptée par les généraux russes (notamment par Barclay de Tolly, qui fait le vide devant lui), ni l’extraordinaire stratégie de Koutouzov qui suivait la Grande Armée en attendant son heure, ni le froid russe, ni le dégel, ni qu’il prendrait une capitale en ruine, vidée de ses habitants et brûlée, ni la Bérézina. Le flambeau du guerrier Napoléon, qui avait fait illusion pendant dix-neuf ans, était éteint. Le désastre de Russie était, selon le mot célèbre de Talleyrand, « le commencement de la fin ». |

|

Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005

(p.106) Il est vrai qu’aussi les combats lui plaisent ; il l’a dit à Roederer : « C’est le don particulier que j’ai reçu en naissant ; c’est mon habitude ; c’est mon existence » N’oublions pas d’ajouter que la guerre, pour Bonaparte, doit être — et primordialement — une entreprise qui rapporte ; et il s’y entend, à la faire rapporter ; sinon pour l’Etat, du moins pour lui-même ; et d’autres en profitent, qui se loueront ainsi de lui ; « je les connais mes Français », dit-il à Lucien, d’un ton assez crapuleux ; ils adorent d’avoir « à leur tête » quelqu’un « qui les mène voler, de temps à autre, à l’étranger ».

|

|

Roger Caratini, Paoli, Napoléon, une imposture, éd. L’Archipel, 2002

(p.491) annexe n° 25 Batailles du Consulat et de l’Empire Contrairement à ce qu’on pourrait croire, Napoléon n’a pas livré lui-même toutes les batailles dont on lui attribue la gloire. De 1796 à 1815, les armées françaises ont livré 148 combats et batailles : Napoléon n’a été présent qu’à 43 d’entre elles (il était absent pour toutes les autres). Dans le tableau ci-dessous, nous avons imprimé en gras les noms des batailles auxquelles il a été présent ; mais il ne faut pas oublier que, même dans ces batailles, ses généraux (Murât, Masséna et les autres) ont souvent agi sans instruction, de leur propre initiative : sans eux, on ne parlerait pas aujourd’hui de la plupart des victoires de Napoléon.

|

|

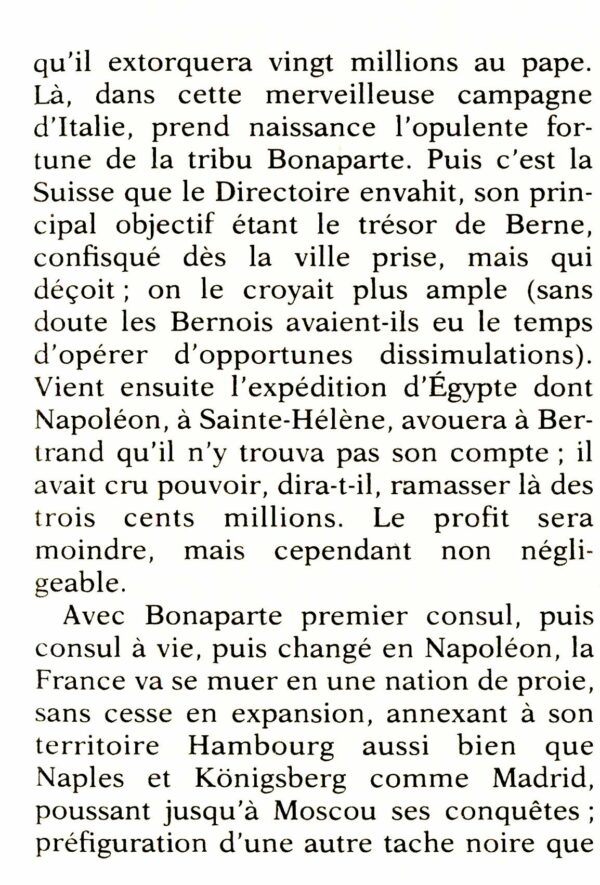

« Die grossen Schlachten », ARD MO. 30 Okt. 2006

1813 zwingt die europäische Allianz das napoleonische Heer in die Knie. „Die Völkerschlacht bei Leipzig“ läutet Napoleons Ende ein. Es ist die bis dahin grösste Schlacht aller Zeiten gewesen.

|

|

Georges Blond, La Grande Armée, 1804-1815, éd. Laffont

(p.21) Les anciens ne se vantaient pas seulement de leur bravoure, de leurs ripailles et orgies, ils faisaient aussi état avec gloire de leur mépris pour les civils; ils se vantaient d’être, loin des champs de bataille et hors des casernes, la terreur de la population, et en vérité ils l’étaient. Pénétrer de force dans les boutiques, les cafés, renverser les verres et les tables, quelles bonnes plaisanteries! Et serrer grossièrement les femmes, et casser la gueule aux bourgeois s’ils protestaient. Les rapports de police sont éloquents : « Le fils du propriétaire du café de Valois a le crâne fendu, un jeune homme est écharpé par un brigadier de chasseurs devant la porte du Sénat; a la barrière de Charonne, des militaires tuent un civil; dans la plaine de Montrouge trois soldats éventrent un inconnu sous Ie prétexte qu’il «les a regardés d’un air insultant.» Les faits de pillage et de destruction sont innombrables, ainsi que les sévices a l’égard des femmes. Un rapport du préfet du 17 septembre 1 804 signalera que six soldats ont abusé d’une jeune fille sur le quai du Port au Blé et l’ont ensuite jetée dans la Seine. Les meurtres et exactions graves n’étaient évidemment pas quotidiens et les anciens ne s’en vantaient pas, mais ils se vantaient des brutalités et brimades qui, elles, étaient fréquentes. Ce genre de récits commençait par choquer la plupart des naïfs conscrits, mais laisser voir une réprobation eût été dangereux, mieux valait feindre d’admirer, et c’est ainsi qu’on finit par admirer vraiment. Les récits de l’épopée; le prestige de l’uniforme et cette soumission morale: le conscrit enrôlé n’était déjà plus le même homme.

(p.25) Nombre de vivandières traînaient une marmaille. On en a vu accoucher au pied d’un arbre, puis elles rattrapaient le régiment une ou deux étapes plus loin. Souvent vêtues comme des paysannes; portant parfois des robes de velours ou ornées de fourrure, pillées dans quelque château – et vite maculées par la rude vie des routes et des camps. (p.474) Plus d’armée d’ Angleterre, c’était maintenant la Grande Armée, nom officiel. Deux cent mille hommes marchaient vers le Rhin, selon les sept itinéraires. Tout était prévu, organisé. A une journée devant la troupe, un commissaire des guerres et un officier d’état-major alertaient les fonctionnaires et préparaient le ravitaillement, l’hébergement. La Grande Armée marchait tambour battant, il y avait des tambours en tête et en queue de bataillon. La musique jouait aux étapes. Contrairement à ce que croient beaucoup, nombre de routes françaises de grands itinéraires étaient très larges à l’époque. Les soldats n’avançaient que sur les côtés de la route, laissant le milieu libre, même consigne pour les cavaliers. Les généraux (en voiture) et les colonels (à cheval) s’avançaient en tête de leurs unités. Vitesse horaire, quatre kilomètres à l’heure (3,900 km exactement : une « lieue de poste»); haltes de cinq minutes toutes les heures, halte d’une demi-heure ou d’une heure (« halte des pipes ») au milieu de l’étape. Cent pas de distance entre les bataillons. L’armée parcourait de 35 4 40 km par jour. On quittait l’étape Ie matin de bonne heure, on arrivait à l’étape suivante tôt dans l’après-midi et les soldats, par groupes de trois ou quatre, allaient cantonner dans les fermes ou les habitations prévues. Tout ce que je viens d’écrire, c’est la théorie. Il est généralement convenu que, de Boulogne au Rhin, tout a marché dans la perfection et la bonne humeur, par beau temps, et que les difficultés n’ont commencé qu’en octobre, lorsque le temps s’est gâté. Or la juxtaposition des témoignages des troupiers laisse souvent perplexe. L’un d’eux : « Notre colonne s’étire, ceux dont la famille réside a proximité de la route obtiennent la permission de faire leur tour d’adieu et rattrapent au galop, car personne ne veut manquer la fête du premier coup de canon. Nous sommes enflammés par l’espoir de nous mesurer bientôt dans la bataille, conduits par l’Empereur. Seules les haltes des pipes ponctuent notre cheminement. Nous chantons pour nous entraîner; lorsque nos voix s’éraillent et que nos pas vacillent, les musiciens redoublent leurs fanfares. » Un autre militaire, Grenadier de la Garde, pourtant l’élite de l’armée, s’exprime un peu différemment : « Jamais on n’a fait une marche aussi pénible; on ne nous a pas donné une heure de sommeil, jour et nuit en marche par peloton. On se tenait par rang les uns les autres, pour ne pas tomber; ceux qui tombaient, rien ne pouvait les réveiller. Il en tombait dans les fossés. Les coups de plat de sabre n’y faisaient rien du tout. Sur les minuit, je dérivais à droite sur le pendant de la route. Me voila renvoyé sur le côté; je dégringole et je ne m’arrête (p.48) qu’après être arrivé dans une prairie. Je n’abandonnai pas mon fusil mais je roulai dans l’autre monde. » (p.48) Les billets de logement,. les cantonnements prévus, c’était bien joli, mais comment trouver les cantonnements quand on arrivait en avance sur les tableaux et ordres de mouvement, quand on arrivait de nuit en pays inconnu ? La Grande Armée ne transportait ni tentes ni abris démontables. Alors la force ou le système D. Forcer, briser les portes des maisons, démolir n’importe quoi pour se faire un abri, nous verrons tout cela.

(p.87) La Grande Armée balayant l’Europe va laisser derrière elle environ un million de.cadavres – sans compter ceux des ennemis. J’ai entendu dire : « En dix ans, c’est peu. » Le trentième environ de la population française de l’époque; il est vrai que nous avons fait mieux en Quatorze-Dix-Huit. Mais la puissance des armes à feu était beaucoup moins grande sous l’Empire, et les effectifs engagés étaient beaucoup moins nombreux.

(p.87) Au soir d’Austerlitz, Napoléon parcourant à cheval le champ de bataille a donné l’ordre aux officiers de sa suite de faire silence pour qu’on puisse entendre mieux les plaintes des blessés. Ces plaintes formaient un immense gémissement lugubre. On devait les entendre encore deux jours plus tard, sur le champ de bataille où les mourants n’avaient pas fini d’agoniser; on devait les entendre dans les maisons où les plus favorisés avaient été transportés – les premiers recueillis avaient été les blessés de la Garde -, et la plupart gisaient dans ces maisons sur de la paille ou à même le sol, souffrant de la soif et de la faim, opérés et soignés par des chirurgiens, aides-chirurgiens et infirmiers, bien trop peu nombreux, débordés et, le plus souvent, manquant d’instruments et de matériel sanitaire parce que, comme l’intendance, le service de santé ne suivait pas. Les blessés de la Grande Armée dont il n’est rien dit dans les manuels scolaires, dont il est dit si peu dans tant de récits de l’épopée, ont été en vérité une autre Grande Armée, une année de peut-être deux millions de martyrs. Voici maintenant comment l’officiel Bulletin de la Grande Armée (n° 31) a raconté l’épilogue d’Austerlitz: “Le soir de la journée et pendant plusieurs heures de la nuit, l’Empereur a parcouru le champ de bataille et fait enlever les blessés: spectacle horrible s’il en fut jamais! L’Empereur passait à cheval avec la rapidité de l’éclair, et rien n’était plus touchant que de voir ces braves le reconnaître sur-le-champ; les uns oubliaient leurs souffrances et disaient : Au moins, la victoire est-elle bien assurée? Les autres : Je souffre depuis huit heures, (p.88) et depuis le commencement de la bataille je suis abandonné, mais j’ai bien fait mon devoir. D’autres : Vous devez être content de vos soldats aujourd’hui. A chaque soldat blessé, l’Empereur laissait une garde qui le faisait transporter dans les ambulances. Il est horrible de le dire : quarante-huit heures après la bataille, il y avait encore un grand nombre de Russes qu’on n’avait pu panser. Tous les Français le furent avant la nuit. » La légende destinée à soutenir le moral de l’arrière s’élaborait à mesure des événements. Le lendemain de la bataille, Napoléon fut effrayé, paraît-il, par l’importance des pertes françaises. On le voit dicter, d’Austerlitz même, des ordres attribuant des pensions aux veuves et aux orphelins. Et ensuite? Ensuite Napoléon doit penser aux conditions d’un armistice avec l’ennemi vaincu et il faut penser plus loin, aux clauses du traité de paix, aux dispositions à prendre pour occuper en sûreté un pays jusqu’à ce que la paix soit vraiment assurée; en vérité un empereur chef de guerre en train de remodeler l’Europe a en tête bien d’autres soucis que le sort des blessés et des malades.

(p.106) /L’armée prussienne/

Ses généraux étaient des vieillards. En face de Napoléon, chef de la Grande Armée, 37 ans, Brunswick, général en chef prussien, en avait 71. Davout, 36 ans; Soult, Lannes, Ney, 37; en face, Hohenlohe, 60 ans; Blücher, 64; Moellendorf 81 ans. Solennité et lenteur. Pour l’armée prussienne, une étape de quatre à cinq lieues est une marche forcée, un exploit. Elle se traîne à l’allure d’escargot de ses innombrables chariots et fourgons de vivres et de matériel. A l’étape, il n’est pas question de cantonner chez l’habitant (ni de démolir un village pour se faire des abris!) : on édifie une véritable ville de tentes qu’on démonte méticuleusement le lendemain. Avant chaque départ, inspection, et le soldat doit se présenter aussi propre, aussi astiqué que pour une revue à Potsdam. La même discipline hiérarchique règne sur le champ de bataille. Les maréchaux et généraux mandarins sont persuadés que le secret de la victoire, enseigné par Frédéric II, consiste en évolutions précises, rigides, impeccables, interminables, la majesté avant tout.

(p.163) /Bataille de Friedland/

La perte “peu considérable” de l’armée française se chiffrait par 7 000 tués ou blessés. L’envers des grandes batailles est toujours le même. Devant une ambulance, installée « dans une grande maison rouge à portée de canon du champ de bataille, on jette à mesure les cadavres des blessés qui meurent en arrivant. » Percy : « Dans la chambre du rez-de-chaussée et derrière la porte, un monceau de membres coupés; le sang ruisselait de toutes parts; on entendait les cris, les gémissements, les hurlements des blessés apportés sur des échelles, des fusils, des perches; tableau déchirant, toujours le même, et auquel je ne puis m’habituer.» Même le Bulletin de la Grande Armée laissait entrevoir le prix de la victoire: “Le lendemain, le jour se leva sur l’un des champs de bataille les plus horribles qu’on put voir.» Il faisait si chaud et les cadavres d’hommes et de chevaux puaient tellement que l’ordre habituel d’enterrer les morts fut rapporté: – Traînez-les tous jusqu’à la rivière et balancez-les.

Avant l’atroce corvée, une généreuse distribution d’eau de vie. Les soldats rirent en voyant les cabrioles des morts sur les pentes du ravin.

|

|

Roger Caratini, Napoléon une imposture, éd. L’Archipel, 2002 (p.232) Que disent en effet la plupart des historiens (et en particulier les historiens militaires) au sujet de cette campagne par laquelle Bonaparte est entré en fanfare dans l’Histoire? Que, dans l’esprit du Directoire (et surtout de Carnot), cette guerre d’Italie devait être une opération de diversion, destinée à permettre aux grandes armées d’Augereau et de Jourdan, qui opéraient en Allemagne, d’atteindre Vienne par la Bohême et par la vallée du Danube et qu’elle n’avait d’autre but que l’occupation du Piémont et du Milanais, mais que, grâce au « génie » de Bonaparte, ce fut l’Italie qui devint le théâtre principal de cette guerre. Or cette thèse quasi unanime, que l’on peut qualifier d’officielle, qui a été établie par Napoléon lui-même et soutenue par la quasi-totalité des historiens est fausse : on peut le montrer aisément en se référant aux instructions communiquées par les Directeurs au commandant en chef de l’armée d’Italie (et dont certaines lui furent portées à Paris, avant son départ) et au Recueil des actes du Directoire exécutif, publié par Antoine Debidour entre 1910 et 1917. Dans la campagne d’Italie, comme nous allons le voir, Bonaparte n’a pas « désobéi avec génie » aux instructions du Directoire ; bien au contraire, il les a suivies pas à pas avec rigueur et efficacité, et ce fut là son talent. Le reste n’est que légende et propagande, une propagande que Napoléon s’est empressé de diffuser par ses Relations aux Directeurs (précurseurs de ses Bulletins de la Grande Armée), par ses proclamations et, à partir du moment où il prit conscience du fait que ses succès militaires pouvaient déboucher sur des succès politiques, par des journaux qu’il fit publier dès l’été 1797 (par exemple : Le Courrier de l’armée de l’Italie, fondé le 20 juillet 1797 ; La France vue de l’armée de l’Italie, fondé le 10 août 1797 ; Journal de Bonaparte et des hommes vertueux, fondé en 1797, avec un premier numéro qui porte l’épigraphe suivante, digne d’un publicitaire moderne : « Annibal dormit à Capoue. Mais Bonaparte actif ne dort pas à Mantoue »). (p.238) La « manœuvre » de Montenotte n’a donc pas été une opération stratégique pensée et voulue par Bonaparte, qui aurait été destinée à enfoncer le centre des forces ennemies et à séparer les Sardes des Autrichiens, repoussant les premiers vers Turin et les seconds vers Milan, action que ce dernier aurait décidée en désobéissant – « avec génie » chantent ses thuriféraires aveugles – au Directoire : ce fut la réaction inévitable du général en chef à cette attaque-surprise, montée de toutes pièces par les Autrichiens pour empêcher les Français de progresser vers Ceva. Bonaparte a su y faire face avec sang-froid : le danger passé, il est revenu au plan des stratèges parisiens et il n’a jamais renvoyé les Impériaux vers Milan et les Piémontais vers Turin.

Les louanges qu’on lui tresse quant à la suite des opérations entretiennent l’imposture. Après avoir prétendu, au mépris des faits et des textes, que Bonaparte a enfoncé « génialement » le centre des forces ennemies à Montenotte pour les séparer, les napoléophiles affirment qu’il a désobéi une seconde fois au Directoire, après Montenotte, toujours avec autant de « génie », en laissant les Autrichiens se replier et en se retournant contre les Piémontais, qu’il est allé assiéger à Ceva. Or, bien au contraire, après Montenotte – qui a été interprété par Napoléon lui-même et par le Directoire comme un événement « imprévu » – Bonaparte a appliqué les directives du Bureau parisien qui lui avaient été confirmées le 7 mars (voir ci-dessus, p. 236) : ne rien faire d’essentiel qu’il n’ait d’abord pris Ceva.

Il obéit donc et ne prend aucune autre initiative. Le lendemain de Montenotte, il ordonne la reprise de la marche sur Ceva, par la vallée du Tanaro et par Millésime, comme le lui a préconisé le Directoire. Si Montenotte avait été une manœuvre soi-disant géniale, Bonaparte aurait exploité sa victoire et poursuivi les Autrichiens ; en fait, il se contente simplement de faire prendre Dego par Masséna (14-15 avril), pour couper les communications entre les Impériaux, qui sont au-delà de Dego, et les Sardes, qui sont à Ceva (voir la carte : la route la plus courte, en provenance de Dego et dans la direction de Ceva, et qui passe par Millésime, est donc interdite aux deux alliés, qui doivent utiliser, pour communiquer, la route de la plaine piémontaise, qui va jusqu’à Turin).

Quant à Ceva, vers laquelle Bonaparte fonce le 16 avril, le Directoire, qui avait primitivement envisagé son siège (voir dans (p.239) l’Annexe n° 10, p. 452, le Mémoire militaire constituant le document n° 2 cité ci-dessus), a formellement annulé cette instruction : « … Il ne doit être entrepris aucun siège avant que l’ennemi, qui pourrait l’inquiéter, ne soit totalement en déroute et hors d’état de rien tenter, et dans tous les cas, le général en chef doit bien se garder de porter sa grosse artillerie sur un point quelconque, où, par un léger succès des ennemis, elle pourrait être compromise. » (Debidour, op. cit., I, p. 722.)

Pour un officier d’artillerie comme Bonaparte, cet ordre est une absurdité. Mais il obéit encore et tente d’enlever Ceva à la baïonnette, le 16 avril : il subit un échec cuisant. Que faire ? Le dieu des guerriers le tire de ce mauvais pas : le 17 avril, le commandant en chef de l’armée sarde, le général Colli, évacue la place et n’y laisse qu’une petite garnison qui capitulera quelques jours plus tard. Ensuite, tout se passe comme par miracle : Bonaparte n’a plus qu’à lire l’Instruction qui lui a été remise le 7 mars et que nous avons citée plus haut. Elle lui laisse beaucoup plus de latitude pour agir que les deux premiers Mémoires pour l’armée d’Italie : au cas où les ennemis (les Piémontais) se retireraient vers Turin, le Directoire, dit cette Instruction, autorise le général en chef « à les suivre, à les combattre à nouveau, et même à bombarder cette capitale si nécessaire ».

(p.240) Autrement dit, sur le plan stratégique (marche des armées, déroulement chronologique des opérations) et logistique (pourvoir aux besoins des armées), il n’a été qu’un bon exécutant et il a suivi rigoureusement le plan des Directeurs, qui se disaient sans doute, déjà, que la guerre était une chose trop sérieuse pour en laisser les initiatives aux militaires ; (…).

|

2.1 La campagne d’Italie de Napoléon: vérité

|

Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005

(p.44) Sa proclamation aux bandes qu’il va déchaîner sur la plaine du Pô, la célébrité que lui a conférée l’Histoire n’en efface pas le sens précis : « Soldats, vous êtes nus, mal chaussés, mal nourris. Je vais vous conduire dans les plaines les plus fertiles du monde. De riches provinces, de grandes villes seront en votre pouvoir. Vous y trouverez honneur [sic], gloire et richesse ! » Deux fois les mots clés : « riches », « richesse ». On ne peut être plus clair dans le banditisme. Hardi, mes tueurs ! Voyez un peu, à notre portée, ce butin ! Les bombances que nous allons faire ! Hold-up géant ; fric-frac énorme. Ce qui s’est abattu sur l’Italie en la personne de Bonaparte, c’est très exactement un vampire. Et les neutres même — à Gênes, à Parme, à Modène, à Venise — doivent payer pour être épargnés. (un nom pour cela aussi : racket). Lettre du 9 mai 1796, Bonaparte à Carnot : « Ce que nous avons déjà pris est incalculable », et, dans cet idiome qui est le sien : « J’espère que les choses vont bien, pouvant vous envoyer une douzaine de millions » ; il ajoute qu’il lui expédie, ce jour, « quelques tableaux des premiers maîtres : Le Cor-

1. Péguy, dans sa Jeanne d’Arc de 1897 (Deuxième pièce, deuxième partie, acte II) met dans la bouche de Gilles de Rais ces paroles mêmes de Bonaparte*; Jeanne, alors : « Messire, écoutez bien ; savez-vous ce que c est que celui qui dit ça? » Gilles de Rais : « C’est le bon capitaine, celui qui parle ainsi » ; et Jeanne : « Non, Messire ; celui qui parle comme cela, c’est le dernier des hommes. »

(p.45) — car, écrit sans rire M. Louis Madelin, dans son ouvrage classique de 1935 : « Partout grand capitaine, Bonaparte agit aussi en artiste ». Entendez que, partout, il fond sur les caisses. Le 23 juin 1796, après son invasion partielle des Etats du Pape, il exige de lui, pour ne pas aller plus loin (je te prends ceci ; verse-moi telle somme ou je continue), il se fait compter, net, 21 millions d’un seul coup.

|

|

Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005

(p.46) Soulèvements. Répressions sauvages. Le 25 mai, Lannes est chargé de mettre le feu à toutes les maisons de Binasco, car on y a bougé contre le nouvel occupant. A Pavie, se sont réfugiés dix mille paysans fuyant les horreurs de la conquête. Ils font mine de créer là une résistance ; charges de cavalerie ; le canon tire à mitraille dans les rues. La troupe demande qu’on lui livre la ville. Accordé. Douze heures pour la mise à sac. Avis du 28 mai : « Tout village où sonnera le tocsin sera, sur-le- champ, incendié ». Massacres à Faenza, à Imola, à Vérone. Bien sûr que les envahisseurs trouvent des collaborations! Mais Bonaparte sait à quoi s’en tenir. Lettres à Paris des 26 septembre et 10 octobre 1797 : « Ces peuples nous haïssent » ; « qu’on ne s’exagère pas l’influence des prétendus patriotes piémontais, cisalpins, génois ; si nous leur retirions, d’un coup de sifflet, notre appui militaire, ils seraient tous égorgés ».

|

|

Henri Guillemin, Napoléon tel quel, 1969, Ed. de Trévise, Paris.

CH III LE PÔ, LE NIL, L’INDUS

(p.49) Le 23 Juin 1796, après son invasion partielle des Etats du Pape, il exige de lui, pour ne pas aller plus loin (je te prends ceci; verse-moi telle somme ou je continue), il se fait compter, net, 21 millions d’un seul coup. … La bonne méthode : « parler paix, et agir guerre ». De fait, les pauvres gens avaient cru voir surgir en Italie, avec l’armée « républicaine », des auxiliaires armés contre l’oppression des notables associés aux Autrichiens. Bonaparte les a rapidement mis au pas. C’est sur les notables qu’il s’appuie, les grands possédants toujours prêts à caresser ceux qui les protègent contre les misérables.

(p.50) A Pavie, se sont réfugiés dix mille paysans fuyant les horreurs de la conquête. Ils font mine de créer là une résistance; charges de cavalerie; le canon tire à mitraille dans les rues. La troupe demande qu’on lui livre la ville. Accordé. Douze heures pour la mise à sac. Avis du 28 mai : « Tout village où sonnera le tocsin sera, sur-le-champ, incendié ». Massacres à Faenza, à Imola, à Vérone. Bien sûr que les envahisseurs trouvent des collaborations. Mais Bonaparte sait à quoi s’en tenir. Lettres à Paris des 26 septembre et 10 octobre 1797: « Ces peuples nous haïssent » ; « qu’on ne s’exagère pas l’influence des prétendus patriotes piémontais, cisalpins, gênois ; si nous leur retirions, d’un coup de sifflet, notre appui militaire, ils seraient tous égorgés ».

(p.51) Note 1. On cite trop peu, dans les manuels, les instructions de Carnot, dès 1794 (et contre la volonté de Robespierre) à Jourdan et à Pichegru: “Montrez à vos hommes les richesses d’ l’Allemagne”; “En Belgique, prenez tout; il faut vider le pays.”

|

|

Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005

(p.122) Le royaume d’Italie rapportait à son souverain 30 millions par an, inscrits au budget français ; mais ce n’était là que chiffres officiels. Napoléon a fait d’Eugène, son beau-fils, le vice-roi de l’Italie ; Eugène est un timide qui n’ose « réquisitionner » dans ce pays qu’il administre, et Napoléon le rudoie, le 22 septembre 1805 : qu’est-ce que c’est que ces scrupules imbéciles ? Des réquisitions ? Mais parfaitement ! « j’en fais bien en Alsace ». La suite est magnifique : « tout est si cher qu’il ne faut pas songer à payer ». Allez ! Allez ! Prenez ! « on crie, mais c’est sans importance ». Lorsque l’on remuait sous sa botte, il donnait des coups de talon ; le 26 août 1806, il a fait fusiller un libraire de Nuremberg, Palm, coupable de diffuser des brochures en faveur de la résistance ; et, quinze jours après avoir nommé Joseph roi de Naples, il lui écrivait (2 mars 1806) : « Mettez bien ceci dans vos calculs que [d’un moment à l’autre] vous aurez une insurrection ; cela se produit toujours en pays conquis » ; mais quand on sait s’y prendre, les émeutes de mécontents, cela r s’écrase sans peine ; quelques exemples, des représailles, deux ou trois Oradour et c’est réglé. Tenez, i lui dit-il, moi, « Plaisance s’étant insurgé, j’ai envoyé l’ordre de faire brûler deux villages et de passer par les armes les chefs, y compris six prêtres ; le pays fut soumis, et il le sera pour longtemps ». Vos révoltés de Calabre, faites-en exécuter (p.123) « au moins 600 » ; « faites brûler leurs maisons, faites piller cinq ou six gros bourgs ». Voilà la méthode, bien simple.

Un document vient de m’être mis sous les yeux ; c’est une lettre de Berthier, « prince de Wagram et de Neufchâtel », au maréchal Soult, 7 septembre 1807 : « L’empereur me charge […] de vous expédier un courrier extraordinaire pour vous faire connaître l’événement arrivé à Koenigsberg où deux comédiens, paraissant sur le théâtre en officiers français, ont été sifflés. Sa Majesté a fait demander satisfaction de cette insulte au roi de Prusse, et que les deux principaux coupables soient fusillés ». « L’épopée » napoléonienne, gluante de sang, ne revêt toute sa dimension que si des chiffres l’accompagnent. Austerlitz ? 23 000 morts ; mais, quand on a le cœur bien placé, les cadavres d’Austerlitz disparaissent dans le soleil du même nom. Eylau ? 50 000 hommes tombent. Wagram ? Napoléon y bat son propre record (55 000 tués), qu’il surpassera à Borodino, gala qui coûte aux deux armées quelque 80 000 soldats. Sur les services sanitaires dans l’armée impériale, il faut lire le journal du chirurgien Percy : le matériel est dérisoire, le personnel presque inexistant ; les amputations se pratiquent sans anesthésie ; la gangrène s’installe ; le blessé grave, dans la Grande Armée, est un condamné à mort ; Napoléon a interdit, du reste, de relever, pendant l’action, les hommes qui s’écroulent ; il se méfie des déserteurs, dont le nombre se multiplie. Mais (p.124) ne ternissons pas avec d’aussi misérables détails la « Chanson de geste » chère à M. Louis Madelin, lequel déclarait, dans son grand ouvrage « La France de l’Empire », réédité en 1960 par le Cercle Historia : « Mêlées, blessures, pour le soldat de l’empereur, tout cela n’est rien ; la bataille est une fête ».

|

|

Roger Caratini, Napoléon une imposture, éd. L’Archipel, 2002

(p13) On a chanté sa « géniale » campagne d’Italie: c’est faux, ce ne fut pas sa campagne mais celle de Carnot, Bonaparte n’a fait qu’obéir, scrupuleusement, aux ordres stratégiques que lui envoyaient chaque jour ce dernier et le Directoire. On l’a célébré comme l’homme qui a fait signer le traité de Campo-Formio à l’Autriche et mis fin aux guerres de la première coalition: c’est vrai, mais elles se continuèrent par celles de la deuxième coalition, sa réorganisation de l’Italie s’écroula et, tout compte fait, Campo-Formio fut un fiasco. Et ainsi de suite; nous tentons de montrer, dans ce livre, que Napoléon a été un bien mauvais homme de guerre, et qu’on peut lui appliquer, en la renversant, la phrase de de Gaulle sur la défaite de la France, en 1940 : Napoléon a gagné (ou, plus précisément, ses généraux ont gagné) beaucoup de batailles, mais il a perdu toutes ses guerres : la campagne d’Egypte, la guerre d’Espagne, la campagne de Russie et la catastrophique campagne de France. |

|

Roger Caratini, Napoléon une imposture, éd. L’Archipel, 2002

(p.232) Que disent en effet la plupart des historiens (et en particulier les historiens militaires) au sujet de cette campagne par laquelle Bonaparte est entré en fanfare dans l’Histoire? Que, dans l’esprit du Directoire (et surtout de Carnot), cette guerre d’Italie devait être une opération de diversion, destinée à permettre aux grandes armées d’Augereau et de Jourdan, qui opéraient en Allemagne, d’atteindre Vienne par la Bohême et par la vallée du Danube et qu’elle n’avait d’autre but que l’occupation du Piémont et du Milanais, mais que, grâce au « génie » de Bonaparte, ce fut l’Italie qui devint le théâtre principal de cette guerre. Or cette thèse quasi unanime, que l’on peut qualifier d’officielle, qui a été établie par Napoléon lui-même et soutenue par la quasi-totalité des historiens est fausse : on peut le montrer aisément en se référant aux instructions communiquées par les Directeurs au commandant en chef de l’armée d’Italie (et dont certaines lui furent portées à Paris, avant son départ) et au Recueil des actes du Directoire exécutif, publié par Antoine Debidour entre 1910 et 1917. Dans la campagne d’Italie, comme nous allons le voir, Bonaparte n’a pas « désobéi avec génie » aux instructions du Directoire ; bien au contraire, il les a suivies pas à pas avec rigueur et efficacité, et ce fut là son talent. Le reste n’est que légende et propagande, une propagande que Napoléon s’est empressé de diffuser par ses Relations aux Directeurs (précurseurs de ses Bulletins de la Grande Armée), par ses proclamations et, à partir du moment où il prit conscience du fait que ses succès militaires pouvaient déboucher sur des succès politiques, par des journaux qu’il fit publier dès l’été 1797 (par exemple : Le Courrier de l’armée de l’Italie, fondé le 20 juillet 1797 ; La France vue de l’armée de l’Italie, fondé le 10 août 1797 ; Journal de Bonaparte et des hommes vertueux, fondé en 1797, avec un premier numéro qui porte l’épigraphe suivante, digne d’un publicitaire moderne : « Annibal dormit à Capoue. Mais Bonaparte actif ne dort pas à Mantoue »).

(p.238) La « manœuvre » de Montenotte n’a donc pas été une opération stratégique pensée et voulue par Bonaparte, qui aurait été destinée à enfoncer le centre des forces ennemies et à séparer les Sardes des Autrichiens, repoussant les premiers vers Turin et les seconds vers Milan, action que ce dernier aurait décidée en désobéissant – « avec génie » chantent ses thuriféraires aveugles – au Directoire : ce fut la réaction inévitable du général en chef à cette attaque-surprise, montée de toutes pièces par les Autrichiens pour empêcher les Français de progresser vers Ceva. Bonaparte a su y faire face avec sang-froid : le danger passé, il est revenu au plan des stratèges parisiens et il n’a jamais renvoyé les Impériaux vers Milan et les Pié-montais vers Turin. Les louanges qu’on lui tresse quant à la suite des opérations entretiennent l’imposture. Après avoir prétendu, au mépris des faits et des textes, que Bonaparte a enfoncé « génialement » le centre des forces ennemies à Montenotte pour les séparer, les napoléophiles affirment qu’il a désobéi une seconde fois au Directoire, après Montenotte, toujours avec autant de « génie », en laissant les Autrichiens se replier et en se retournant contre les Piémontais, qu’il est allé assiéger à Ceva. Or, bien au contraire, après Montenotte – qui a été interprété par Napoléon lui-même et par le Directoire comme un événement « imprévu » – Bonaparte a appliqué les directives du Bureau parisien qui lui avaient été confirmées le 7 mars (voir ci-dessus, p. 236) : ne rien faire d’essentiel qu’il n’ait d’abord pris Ceva. Il obéit donc et ne prend aucune autre initiative. Le lendemain de Montenotte, il ordonne la reprise de la marche sur Ceva, par la vallée du Tanaro et par Millésime, comme le lui a préconisé le Directoire. Si Montenotte avait été une manœuvre soi-disant géniale, Bonaparte aurait exploité sa victoire et poursuivi les Autrichiens ; en fait, il se contente simplement de faire prendre Dego par Masséna (14-15 avril), pour couper les communications entre les Impériaux, qui sont au-delà de Dego, et les Sardes, qui sont à Ceva (voir la carte : la route la plus courte, en provenance de Dego et dans la direction de Ceva, et qui passe par Millésime, est donc interdite aux deux alliés, qui doivent utiliser, pour communiquer, la route de la plaine piémontaise, qui va jusqu’à Turin).

Quant à Ceva, vers laquelle Bonaparte fonce le 16 avril, le Directoire, qui avait primitivement envisagé son siège (voir dans (p.239) l’Annexe n° 10, p. 452, le Mémoire militaire constituant le document n° 2 cité ci-dessus), a formellement annulé cette instruction : « … Il ne doit être entrepris aucun siège avant que l’ennemi, qui pourrait l’inquiéter, ne soit totalement en déroute et hors d’état de rien tenter, et dans tous les cas, le général en chef doit bien se garder de porter sa grosse artillerie sur un point quelconque, où, par un léger succès des ennemis, elle pourrait être compromise. » (Debidour, op. cit., I, p. 722.)

Pour un officier d’artillerie comme Bonaparte, cet ordre est une absurdité. Mais il obéit encore et tente d’enlever Ceva à la baïonnette, le 16 avril : il subit un échec cuisant. Que faire ? Le dieu des guerriers le tire de ce mauvais pas : le 17 avril, le commandant en chef de l’armée sarde, le général Colli, évacue la place et n’y laisse qu’une petite garnison qui capitulera quelques jours plus tard. Ensuite, tout se passe comme par miracle : Bonaparte n’a plus qu’à lire l’Instruction qui lui a été remise le 7 mars et que nous avons citée plus haut. Elle lui laisse beaucoup plus de latitude pour agir que les deux premiers Mémoires pour l’armée d’Italie : au cas où les ennemis (les Piémontais) se retireraient vers Turin, le Directoire, dit cette Instruction, autorise le général en chef « à les suivre, à les combattre à nouveau, et même à bombarder cette capitale si nécessaire ».

(p.240) Autrement dit, sur le plan stratégique (marche des armées, déroulement chronologique des opérations) et logistique (pourvoir aux besoins des armées), il n’a été qu’un bon exécutant et il a suivi rigoureusement le plan des Directeurs, qui se disaient sans doute, déjà, que la guerre était une chose trop sérieuse pour en laisser les initiatives aux militaires ; (…).

|

|

Roger Caratini, Napoléon une imposture, éd. L’Archipel, 2002 (p.397) Reste Marengo : ce fut sa première imposture militaire. Il dormait profondément, à quelques kilomètres de cette plaine, qui semble avoir été créée pour servir de champ de bataille, lorsqu’il fut réveillé par le bruit d’une canonnade : c’étaient les Autrichiens du général Mêlas qui attaquaient. Surpris, car il pensait prendre l’initiative du combat, Bonaparte dut faire face à l’offensive autrichienne (à 14 heures), mais la bataille est perdue et, à 17 heures, il se voit contraint d’ordonner la retraite. Mêlas poursuit mollement Bonaparte et l’armée française en déroute ; mais, à la fin de la journée, Desaix et ses troupes « fraîches » rejoignent le Premier Consul ; et celui-ci se décide alors à livrer aux Autrichiens un combat d’arrière-garde : Desaix est tué d’une balle en plein front mais le général de brigade Kellermann lance une charge vigoureuse et audacieuse sur l’ennemi, et les Autrichiens s’enfuient. Bonaparte est sauvé presque par hasard ; dans le communiqué officiel – qu’il dut remanier quatre fois pour lui donner un semblant de consistance -il présente cette victoire inespérée, due à Desaix et Kellermann, comme une manœuvre géniale de sa part. Mais Desaix était mort : il ne risquait pas de le contredire.

|

|

Roger Caratini, Napoléon une imposture, éd. L’Archipel, 2002

(p.456-457) annexe n° 11 Le pillage de l’Italie

Nous avons tenté de démontrer, dans ce livre, que la brillante et victorieuse campagne d’Italie est à porter au crédit de Carnot et des Directeurs, qui la dirigèrent à distance, et non pas à Bonaparte, qui ne fit qu’exécuter docilement les ordres reçus. C’est aussi le Directoire qui ordonna le pillage méthodique de l’Italie, crime de guerre dont Bonaparte ne fut que l’exécutant. Voici l’ordre (cynique) qu’il reçut à cet effet, daté du 7 mai 1796 (il le reçut le 14 ou le 15 mai). Le texte est extrait de Debidour, op. cit., II, p. 333. Il n’est pas impossible que l’idée de voler les richesses artistiques italiennes ait d’abord germé dans l’esprit de Bonaparte et que cette lettre soit, non pas un ordre, mais une autorisation de pillage. « Le Directoire exécutif est persuadé, citoyen général, que vous regardez la gloire des beaux-arts comme attachée à celle de l’armée que vous commandez. L’Italie leur doit en grande partie ses richesses et son illustration ; mais le temps est arrivé où leur règne doit passer en France pour affermir et embellir celui de la liberté. Le Musée national [l’ancêtre de notre musée du Louvre, créé en 1793 et installé dans la grande galerie du Louvre] doit renfermer les monuments les plus célèbres de tous les arts, et vous ne négligerez pas de l’enrichir de ceux qu’il attend des conquêtes actuelles de l’armée d’Italie et de celles qui lui sont encore réservées. Cette glorieuse campagne, en mettant la République en mesure de donner la paix à ses ennemis, doit encore réparer les ravages du vandalisme en son sein et joindre à l’éclat des trophées militaires le charme des arts bienfaisants et consolateurs.

Le Directoire exécutif vous invite donc à rechercher, à recueillir et à faire transporter à Paris les objets de ce genre les plus précieux et à donner des ordres précis pour l’exécution éclairée de ces dispositions dont il désire que vous lui rendiez compte. letourneur, carnot, la révellière-lépeaux » |

|

Silvia Dell’ Orso, Ritornano in Italia le opere d’arte trafugate all’ estero, in : Gente, 14/12/2006, p.84-88

(p.88) Non è una novità che tanti capolavori d’arte vengano rubati e trafugati. I furti e le esportazioni clandestine sono una piaga antica e non solo in Italia: dalle opere d’arte sottratte corne bottino di guerra alle razzie napoleoniche (l’Incoronazione di spine di Tiziano, proveniente da Santa Maria delle Grazie a Milano e la Madonna della Vittoria del Mantegna, da Mantova, testimoniano ancora oggi al Louvre la consistenza di quelle spoliazioni), razzie compiute con una sistematicità non dissimile da quelle effettuate dai tedeschi nell’ultima guerra, fino a portarsi via straordinar! capolavori con la motivazione di poterli tutelare meglio.

|

|

|

|

Desmond Seward, Napoleon and Hitler, 1988

(p.51) In testimony of this fraternity, and to fulfil the solemn pledge of respecting property, this very proclamation [of Milan] imposed on the Milanese a provisional contribution to the amount of twenty millions of livres, or near one million sterling; and successive exactions were levied on that single state to the amount, in the whole, of near six millions sterling. The regard to religion and to the customs of the country were manifested with the same scrupulous fidelity. The churches were given up to indiscriminate plunder. Every religious and charitable fund, every public treasure was confiscated. The country was made the scene of every species of disorder and rapine. The priests, the established form of worship, all the objects of religious reverence, were openly insulted by the French troops …

The Prime Minister continued: But of all the disgusting and tragical scenes which took place in Italy, in the course of the period I am describing, those which passed at Venice are perhaps the most striking. He accused the French of deliberately goading the Venetians into rising against them and into issuing a proclamation hostile to France, Napoléon had then invaded Venice, installing a govern- ment on the ‘démocratie’ French model, which he guaranteed with a treaty. Pitt States, accurately, that as soon as the treaty had been signed the French sacked and plundered the Arsenal and the Doges’ Palace, besides demanding huge sums in cash from the inhabitants.

(p.52) Understandably, the Directory were extremely uneasy about General Bonaparte. Not only was he hero-worshipped but he had shown alarming independence, ignoring its instructions – as when he demanded the surrender of Lombardy by the Austrians or declared war on Venice. Not only had he kept semi-regal state in his headquarters in the castle outside Milan, dining in public and never emerging without an escort of 300 lancers, but he had paid journalists to project his image to the French at home as well as among his men in the field. The Courrier de l’Armée d’Italie (on sale in Paris, and distributed free to soldiers) praised the exploits and personality of ‘The First General of the Great Nation.’ Other newspapers which he subsidized wrote in the same strain.

|

| Henri Guillemin, Napoléon tel quel, 1969

(p. 126-127) Après avoir nommé Joseph roi de Naples en 1806, il lui écrivit: « Vos révoltés de Calabre, faites-en exécuter « au moins 600 »; « faites brûler leurs maisons, faites piller cinq ou six gros bourgs. »

|

2.2 Napoléon à la conquête de l’Egypte et de l’Empire turc: vérité

(Stern, 22/01/2015)

|

Guy Duplat, Bonaparte et le flop d’Egypte, in : LB 10/01/2009

/Au Caire, / la fronde est écrasée, Bonaparte faisant foudroyer une mosquée par ses canons. (…) A Jaffa, les combats contre les troupes ottomanes sont rudes. De rage, les Français égorgent 3 000 prisonniers sans défense. (…) Si, sur le plan militaire, ce fut un désastre (11 000 morts et blessés), Napoléon s’emploiera avec succès à transformer ces années en épopée.

|

|

Henri Guillemin, Napoléon tel quel, 1969

LE NIL, L’INDUS

(p.52-53) “Le sort de la France, nous le savons, n’a d’intérêt pour lui qu’en fonction de ses profits personnels.”

(p.57) (…) mais je sais aussi que telle lettre, intime, de Talleyrand à Mme Grand – celle que Napoléon l’obligera à prendre pour femme contient cette indication curieuse : l’affaire égyptienne est montée « pour favoriser mes amis anglais » (les « faveurs » de Talleyrand sont chaque fois payées leur prix, qui est cher). Et comment expliquer la note secrète du ministre de Prusse à Paris, signalant à son gouvernement, le 22 février 1798, que les Anglais – il le tient de Talleyrand lui-même – n’enverront pas de bateaux pour couper à Bonaparte le chemin de l’Egypte? D’où, effectivement, la traversée « miraculeuse » du général.

CH IV LE COUP DE BRUMAIRE

(p.59) LES ANGLAIS AVAIENT DONC LAISSÉ PASSER LA FLOTTE française amenant en Egypte le corps expéditionnaire, mais pour enfermer ces soldats dans une souricière. Le 1er août 1798, devant la rade d’Aboukir, Nelson anéantit l’armada (miniature) de Bonaparte, lequel ne s’en trouble pas beaucoup; il n’a pas l’intention de regagner la France. Page tournée, son séjour chez les Gaulois. Ses convoitises ont maintenant pour objet les trésors de l’Asie. Il a maté les Egyptiens par les moyens usuels: bombardement de la mosquée du Caire, exécutions persuasives en série (parfois seulement « pour avoir mal parlé des Français»), répression foudroyante d’un mouvement de fellahs.

(p.66) Bonaparte a convoqué Kléber à Aboukir pour le 24 août, parce qu’il a décidé de s’embarquer lui-même, en tapinois, le 23. Quand KIéber arrive au rendez-vous, le 24, plus de général en chef. Il est parti; mais en lui laissant – témoignage de confiance – les pleins pouvoirs, à sa place (il les lui délègue fraternellement), en Egypte, à la tête d’une armée coincée, délabrée par les ophtalmies purulentes et la dysenterie amibienne, sans parler du reste, déçue et hargneuse dans un pays qu’on a déjà trop pressuré et qui est prêt à la révolte. KIéber, on le sait, s’y fera égorger l’année suivante. (p.67) Aucun intérêt: ou plutôt, c’est fort bien. Mais le « désordre » de l’Etat ? Mais l’ « anarchie » endémique ? Mais l’expansion industrielle stoppée? Chacun sait, d’après les bons historiens, que, si Bonaparte ne fût point survenu, tout allait à l’abîme. Or, en 1799, précisément, la balance commerciale de la France s’établissait comme suit : importations: 253 millions; exportations: 300 millions. Et en ce qui concerne l’anarchie, écoutons Napoléon Bonaparte en personne (à Bertrand, 22 décembre 1816); Bertrand, qui répète les propos convenus, disait: Sans votre retour d’Egypte, n’est-ce pas, Sire, la France était perdue ? et « l’empereur » en veine de sincérité – tout cela est loin, maintenant! – l’éclaire: Mais non! Mais pas du tout!

|

|

Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005

(p.54) Le 20 février 1819, il ne cachera point à Bertrand qu’il vivait, là-dessus, d’illusions : « Je n’aurais pas fait l’expédition d’Egypte si je n’avais pas été trompé sur les richesses du pays. Je croyais trouver là trois cents millions, et tout le monde le croyait comme moi ; les savants même n’y sont venus que dans cette pensée ». Laissons à Bonaparte la responsabilité de ce mot de la fin. Agir pour autre chose que le profit est pour lui incompréhensible et par conséquent irréel.

|

|

Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005

(p.55) Il a maté les Egyptiens par les moyens usuels : bombardement de la mosquée du Caire, exécutions persuasives en série (parfois seulement « pour avoir mal parlé des Français »), répression foudroyante d’un mouvement de fellahs. Bonaparte a fait venir du Delta des sacs remplis de têtes coupées que l’on (p.56) déverse, au Caire, sur la Grand-Place, pour l’édification des spectateurs et de manière à leur inspirer, à l’égard de l’occupant, la docilité et l’amour. Les mameluks étant les exploiteurs locaux, le général les dénonce comme des sangsues à la population mais les remplace par ses propres percepteurs, et ordonne l’établissement d’un cadastre qui lui permettra de taxer, sans rien omettre, la propriété foncière. Il s’est jovialement amusé à faire le musulman pour tenter d’avoir avec lui ces prêtres qu’écoutent volontiers, dans tous les pays du monde, les imbéciles. Le Moniteur du 27 novembre 1798 rapportera ses paroles : « Le divin Koran fait les délices de mon esprit et l’attention de mes yeux. J’aime le prophète et je compte, avant qu’il soit peu, aller voir et honorer son tombeau dans la ville sainte de La Mecque […]. Malheur, trois fois malheur à ceux qui recherchent les richesses périssables et qui convoitent l’or et l’argent, choses semblables à la boue […] Muphtis, imans, ulémas, derviches, instruisez le peuple d’Egypte. Encouragez-le à se joindre à nous; favorisez le commerce des Francs dans vos contrées [Talleyrand lui a confié quelques sommes à faire fructifier de la sorte] et leur entreprise pour parvenir d’ici à l’ancien pays de Brahma [nous y voilà !] »

|

|

in : Guy Tholl, Napoléon Bonaparte en Egypte, Le feu et la lumière, LW 01/07/2010

« La mosquée Al-Azhar n’échappe pas à la profanation et au saccage. » « Si les Cairotes avouent que certains travaux améliorent leur vie, ils condamnent ceux qui entraînent la destruction de monuments anciens, dont des mosquées. »

|

|

Napoleon und seine Zeit, 1769-1821, in: Geo Epoche, 55, 2012

/Ägypten/ (S.51) Einige Tage nach der Landung bricht Bonaparte in Richtung Kairo auf. Bereits auf diesem ersten Marsch durch die Wùste erdulden seine Soldaten Strapazen, die ihnen als Warnung dienen vor den zukünftigen Härten des Feldzuges. Um auch seinen Kàmpfern keinerlei Hinweis auf das Expeditionsziel zu liefern, batte Bonaparte keine Wasserflaschen an die Truppen ausgeben lassen. In wollenen Uniformen schleppen sich die Mànner nun durch den Sand. Bald schieften sich die ersten Verzweifelten eine Kugel in den Kopf, andere stûrzen sich beim Anblick des Nil ins Wasser und ertrinken unter ihrer schweren Ausrùs-tung. Nachzügler werden von Beduinen angegriffen.

(S.53) Die französischen Soldaten zollen den jahrtausendealten Monumenten /= die Pyramiden/ wenig Respekt. Sie ritzen ihre Namen in den Kalkstein, rollen Blöcke von den Pyramiden, um zu sehen, wie weit sie fallen. Einige versuchen, ihre Pferde bis zur Spitze zu reiten, andere fuernmit Waffen auf die Monumente. (…)

Die Soldaten der Revolutionsarmee treffen in Kairo auf strenggläubige Mus-lime. Und europäische Frauen auf eine rigide Moral: Hunderte Franzôsinnen sind mit der Armée nach Ägypten gekommen, zumeist Wascherinnen und Näherinnen, aber auch Ehefrauen und Matressen von Offizieren. Unverschleiert laufen sie herum, reiten gar auf Pferden und Eseln; schon beginnen einige ägyptische Töchter, die Fremden nachzuahmen. Auch Bonapartes Reitersoldaten erregen Unmut in ihren grûnen Uniformen – der Farbe, die dem Propheten und seinen Nachfahren vorbehalten ist. Da nützt es wenig, dass Bonaparte in seinen Ansprachen an die Ägypter aus dem Koran zitiert und die einheimischen Religionsgelehrten an der Hauptmoschee untersuchen lässt, wie er und (S.54) seine Armee zum Islam übertreten könnten, ohne sich beschneiden lassen und auf Alkohol verzichten zu müssen.

Denn hart lässt er gleichzeitig die Wohlhabenden besteuern. Damit der Verkehr besser fliesst und seine Soldaten sich bei Gefahr schneller durch die Stadt bewegen können, reissen seine Leute die traditionellen Tore zwischen den Stadtvierteln Kairos ein. Unterdessen ruft der Sultan von Konstantinopel zum Heiligen Krieg gegen die Eindringlinge auf. Seine Botschaft verkünden die Imame jeden Freitag in den Moscheen. Jeder kann es hören. Doch als der Aufstand am 21. Oktober losbricht, sind die Franzosen unvorbereitet. (…) Denon zerschmettert einige Steinfliesen der Terrasse, um mögliche Eindringlinge damit zu erschlagen. Endlich beginnen die Kanonen von der nahen Zitadelle zu schiefien, wo französische Soldaten stationiert sind: Bonaparte lässt die Viertel um die grosse al-Azhar-Moschee zerstören, zum Schluss das Gotteshaus selbst stürmen und die dort verschanzten Aufstàndischen tôten. Ei- nige Savants schleichen sich im Getümmel in die Moschee, uni wenigstens ein paar kostbare Koranausgaben zu retten. Nach zweitägigem Kampf sind 300 Europäer und rund 3000 Ägypter tot. Die Rebellion hat den Franzosen unmissverständlich klargemacht, wie die meisten Einheimischen sie sehen: nicht als Befreier, sondern als Besatzer.

|

|

Napoleon: a paedophile / Napoléon: un PEDOPHILE / Napoleon een pedofiel (in: De Morgen)

Bril Martin, Napoleons laatste verovering, De Morgen 11/12/2004 De bevrijding van Egypte

Tot ver in de negentiende eeuw verschenen er nog catalogi waarin de rijkdommen die de Fransen uit Egypte meenamen op een rijtje werden gezet, het Louvre staat er nog altijd vol mee. (…) Napoleon kwam er eindelijk achter dat zijn vrouw Josephine hem bedroog, en toen nog erger: toen hij er boze brieven over schreef, werden die op zee door de Engelsen onderschept en in de krant gezet. Ter compensatie nam hij een maitresse, die als man met de troepen was meegereisd, nadat hij het eerst had geprobeerd met een MAAGD VAN TWAALF (= une vierge de 12 ans, a 12-YEAR-OLD VIRGIN), hem aangeboden door de sultan van Caïro.

Bril Martin, /La dernière conquête de napoléon/, De Morgen, 11/12/04 La libération de l’Egypte Jusque tard dans le courant du 19e siècle parurent encore des catalogues mentionnant les richesses emportées d’Egypte par les Français. Le Louvre en possède toujours la plus grande partie. (…) Napoléon apprit que Joséphine la trompait. fait plus grave encore, ses lettres exprimant sa colère à ce sujet furent interceptées en mer par les Anglais et publiées dans un journal. En compensation, il prit une maîtresse, qui, déguisée en homme, était partie avec les troupes, après qu’il eut d’abord essayé /de faire l’amour/ avec une VIERGE DE DOUZE ANS, offerte par le sultan du Caire.

|

|

Paul Fleuriot de Langle, Général Bertrand, Cahiers de Sainte-Hélène 1818-1819, éd. Albin Michel, 1959

(p.305) » Je n’aurais pas fait l’expédition d’Egypte si je n’avais été trompé : 1° — Sur les richesses du pays : Je croyais trouver là 300 millions, plus de richesses qu’en Italie. Tout le monde le croyait. Les savants eux-mêmes n’y sont venus que dans cette persuasion. Qui n’aurait pas cru Magallon qui avait résidé vingt ans dans ce pays? Alexandrie n’était pas beau, mais Damanhour me frappa d’étonnement, lorsqu’on me conduisit dans l’écurie où était Desaix :

|

|

Roger Caratini, Napoléon une imposture, éd. L’Archipel, 2002

(p.294) (…), le comportement de Bonaparte en Egypte mérite qu’on s’y arrête. La proclamation à son armée, qu’il rédigea à bord de l’Orient le 22 juin 1798 (voir Annexe n° 16, p. 467) est une merveille d’hypocrisie. Il y expose les raisons officielles de l’expédition : détruire la puissance des 470 beys mamlouks, qui favorisent exclusivement le commerce anglais (l’Egypte était une province de l’Empire ottoman ; les beys étaient des gouverneurs de provinces appartenant à l’ancienne dynastie turque des mamlouks) ; mais surtout il prodigue à ses soldats des conseils sur la manière de se comporter avec des musulmans qui ne manquent pas d’intérêt.

|

|

Roger Caratini, Napoléon une imposture, éd. L’Archipel, 2002 (p.295) Enfin, il faut dire deux mots des savants et des artistes que Bonaparte emmena avec lui sur les bords du Nil. Les napoléophiles s’extasient sur cette initiative ; la première du genre remontait à Alexandre le Grand, elle n’avait rien que de très banal à l’époque ; quant à la plupart des grandes expéditions commerciales ou militaires du XVIIIe siècle, qui fut le siècle de la glorification de la science, ont eu leurs cohortes de géographes, de linguistes, de botanistes, de zoologistes, de géologues, de médecins, de dessinateurs ; l’originalité de l’expédition de 1798 fut d’avoir été une expédition militaire, financée par l’État, donc disposant de moyens importants, que n’avaient ni les Cook, ni les Bougainville, ni les Lapérouse. Mais, bien que la création de l’Institut d’Egypte par Napoléon fût une décision culturelle majeure, il est faux de dire que l’égyptologie est née avec la campagne d’Egypte. Les Anciens s’étaient déjà extasiés sur les temples et sur les pyramides, et, en ce qui concerne le déchiffrement des hiéroglyphes, il a commencé vers 1650, avec les travaux du jésuite allemand Athanase Kircher ; l’expédition d’Egypte a tout simplement fourni aux orientalistes une documentation plus abondante, qui leur a permis de percer les secrets de l’écriture des anciens Égyptiens, qui intriguait tant les Grecs. (p.296) Oublions les massacres, les pestiférés de jaffa euthanasiés à l’opium (…). |

|

Yves Benot, La démence coloniale sous Napoléon, La découverte, 2006

(p.20) Kléber, écrasant l’armée turque à Héliopolis en mars 1800

|

|

Martin Bril, Napoleons laatste verovering, De Morgen 11/12/2004

De bevrijding van Egypte

Tot ver in de negentiende eeuw verschenen er nog catalogi waarin de rijkdommen die de Fransen uit Egypte meenamen op een rijtje werden gezet, het Louvre staat er nog altijd vol mee. (…) Napoleon kwam er eindelijk achter dat zijn vrouw Josephine hem bedroog, en toen nog erger: toen hij er boze brieven over schreef, werden die op zee door de Engelsen onderschept en in de krant gezet. Ter compensatie nam hij een maitresse, die als man met de troepen was meegereisd, nadat hij het eerst had geprobeerd met een maagd van twaalf, hem aangeboden door de sultan van Caïro. |

|

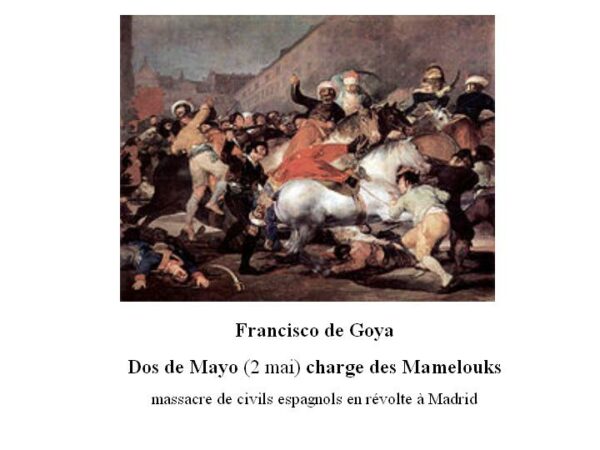

Arturo Pérez-Reverte, Una intifada de navaja y macetazo, EP 20/04/2008

Guerre de la independencia – La sublevación del 2 de mayo

|

|

Martin Bril, Napoleons laatste verovering, in: De Morgen 11/12/2004

Met is dit jaar tweehonderd jaar geleden dat Napoleon Bonaparte zich tot keizer van de Fransen kroonde. Kort daarop lag Europa aan zijn voeten. Tien jaar later ging de kleine keizer bij Waterloo ten onder en de rest van zijn leven sleet hij op Sint-Helena. Martin Bril had nooit iets met het verleden, tot hij toevallig een boek over Napoleon las. Hij werd getroffen door zijn grote aspiraties, daadkracht, eenzaamheid en militair vernuft en ging op zoek naar de sporen van Napoleon in het moderne Europa. Na een museum wilde hij er nog tien zien, na een slagveld wilde hij alle slagvelden bekijken, na tien boeken over Napoleon wilde hij alles over Napoleon lezen. Over zijn passie doet hij een jaar lang verslag.

De bizarste episode in het verhaal van Napoleon is zijn verblijf in Egypte, een land waar ik zelf ook graag naartoe zou willen. In gezelschap van een groot aantal wetenschappers, artsen, historici, taalkundigen, ingenieurs en 30.000 soldaten liet Bonaparte zich in het najaar van 1797 de Middellandse Zee overvaren om dat land te veroveren, of, zoals hij het liever noemde: te bevrijden.

Er waren verschillende redenen voor de Egyptische expeditie. Ten eerste was Egypte strategisch gelegen. Met de verovering van het land hoopten de Fransen de Engelsen een hak te zetten. Vanuit Egypte kon doorgestoten worden naar India, waar de basis van Engelands rijkdom lag. Door eventueel een kanaal te graven (het Suezkanaal), dat er later pas kwam) kon Engelands hegemonie op zee worden gebroken. Ten tweede was er voor Napoleon in Frankrijk even niets te doen. Hij was een uiterst populaire generaal, de held van de Italiaanse campagnes en de man die de revolutie had gered, maar nog niet populair (en georganiseerd] genoeg om een coup te plegen. Zijn tegenstanders in de regering wilden van hem af, hijzelf wilde elders, en het liefst zonder veel moeite, nieuwe overwinningen boeken. Ten derde had Napoleon een zwak voor het geheimzinnige Midden-Oosten, de Oriënt met zijn sultans, pasja’s, islam en raadselachtige vrouwen. Zijn grote held Alexander de Grote had er zijn triomfen gevierd. Dus hij voer uit. En kwam aan.

Het kostte het Franse expeditieleger nog niet eens zo heel veel moeite om Egypte onder de knie te krijgen, al was de dorst onvoorstelbaar. Volledig bepakt en gekleed op een Europese winter sjouwden de Franse soldaten door de Egyptische woestijn, zonder water en met alleen droge biscuits om te eten. Velen werden krankzinnig, anderen schoten zichzelf dood, maar Napoleon hield het hoofd koel. Door dorst voortgedreven kregen zijn mannen de stad Alexandria binnen een dag op de knieën en Caïro viel na de beroemde slag bij de piramiden (« veertig eeuwen geschiedenis kijkt op jullie neer! », spoorde Bonaparte zijn troepen aan). Amper binnengetrokken in de hoofdstad liet de overwinnaar aan de bevolking weten dat hij de islam eerbiedigde, al kon hij zijn troepen het eten van onrein vlees niet verbieden, laat staan dat hij al zijn mannen kon laten besnijden.

Er volgde een periode van rust. De wetenschappers in het gezelschap van Napoleon (« burgers en ezels in het midden », riepen de soldaten aïs ze werden aangevallen en ter verdediging hun beroemde carrés vormden) gingen aan de slag. Ze bouwden ziekenhuizen, legden rioleringen aan, ontmantelden piramiden op zoek naar sarcofagen en hiërogliefen, brachten het land in kaart, ontwierpen een nieuw bestuurlijk systeem en verzamelden alles wat los en vastzat. Tot ver in de negentiende eeuw verschenen er nog catalogi waarin de rijkdommen die de Fransen uit Egypte meenamen op een rijtje werden gezet, het Louvre staat er nog altijd vol mee.

Voor Napoleon persoonlijk was er slecht nieuws. Hij kwam er eindelijk achter dat zijn vrouw Josephine hem bedroog, en toen nog erger: toen hij er boze brieven over schreef, werden die op zee door de Engelsen onderschept en in de krant gezet. Ter compensatie nam hij een maîtresse, die als man met de troepen was meegereisd, nadat hij het eerst had geprobeerd met een maagd van twaalf, hem aangeboden door de sultan van Cairo.

Toen kwamen de problemen. Allereerst waren er de problemen in het thuisland: Frankrijk was opnieuw in oorlog verwikkeld. Dat was nog tot daar aan toe, maar de Turken maakten van de gelegenheid gebruik om de Fransen in Egypte aan te vallen. Ten derde was Napoleons vloot door de Engelsen vernietigd, zodat hij Egypte niet meer kon verlaten. Nou ja, hijzelf en een handjevol getrouwen nog wel, maar zijn leger niet meer. De meest directe dreiging vormden de Turken, en aïs verdediging koos Napoleon voorde aanval. Hij verwachtte de vijand op twee fronten, over zee en via Syrie en Palestina. Om ze het hoofd te bieden trok hij hen tegemoet, door de Sinaïwoestijn, Gaza en verder noordwaarts tot Jaffa en de voet van de Golanhoogte.

De tocht was een nachtmerrie. Geen water. Geen paarden. Kamelen die doodgingen. Geen eten. Honderden soldaten stierven, of pleegden zelfmoord, wederom. In het noorden van Gaza moesten ze een fort belegeren dat zich maar niet overgaf, wat oponthoud opleverde dat later dramatisch uit zou pakken. Jaffa namen de Fransen moeiteloos in, maar alle vierduizend Turken die zich overgaven, liet Napoleon executeren, omdat hij zogenaamd geen eten voor hen had. Om munitie te sparen moest het gebeuren met de hand en de bajonet. Soldaten dreven vrouwen en kinderen de zee in tot ze verdronken. De dag daarna strafte God de Fransen met een pestepidemie: duizenden soldaten werden ziek, honderden stierven.

Om het moreel van zijn troepen op te krikken bezocht Napoleon na een paar dagen het pesthuis. Hij stond erop te assisteren bij het afvoeren van een soldaat die zojuist overleden was. Hij praatte met andere patiënten, hij raakte ze aan, hij gaf ze water. De officieren van zijn staf die hem vergezelden, waren ontzet en verbijsterd. Ze wisten zeker dat ze binnenkort geen generaal meer hadden, maar Napoleon kreeg natuurlijk niets. Het bezoek aan de pestkolonie in Jaffa resulteerde later in een beroemd schilderij, van Gros, als ik me niet vergis, waarop Bonaparte bijna aïs een soort Jezus staat afgebeeld Jezus bij de lepralijders, Jezus die Lazarus uit de dood wekte en over water kon lopen.

In de weken daarop leverden de Franse troepen verbeten slag om een iets noordelijker gelegen havenstad, Acre. Ze kregen de stad niet in handen omdat de Engelsen van uit zee het garnizoen steunden. Intussen rukten vanuit Syrie de Turken op die Napoleon een paar keer moeiteloos versloeg, bijna tussen de bedrijven door, maar toch voerde hij een verloren oorlog, en uiteindelijk brak hij het beleg van Acre op en trok hij zijn troepen terug naar Egypte. De soldaten die aan de pest leden en in Jaffa zaten, liet hij een genadeschot geven, en niet veel later ontvluchtte hij in zijn eentje zijn geliefde Oriënt om net op tijd in Frankrijk terug te komen om er de macht te grijpen.

|

|

Henri Guillemin, Napoléon, Légende et vérité, éd d’utovie, 2005

(p.61) Dans le plus grand secret, Bonaparte prépare donc son évasion, sa trahison. Il va s’enfuir, et charger Kléber de se débrouiller avec ses mameluks, ses imans et ses fellahs.

|

|

Desmond Seward, Napoleon and Hitler, 1988